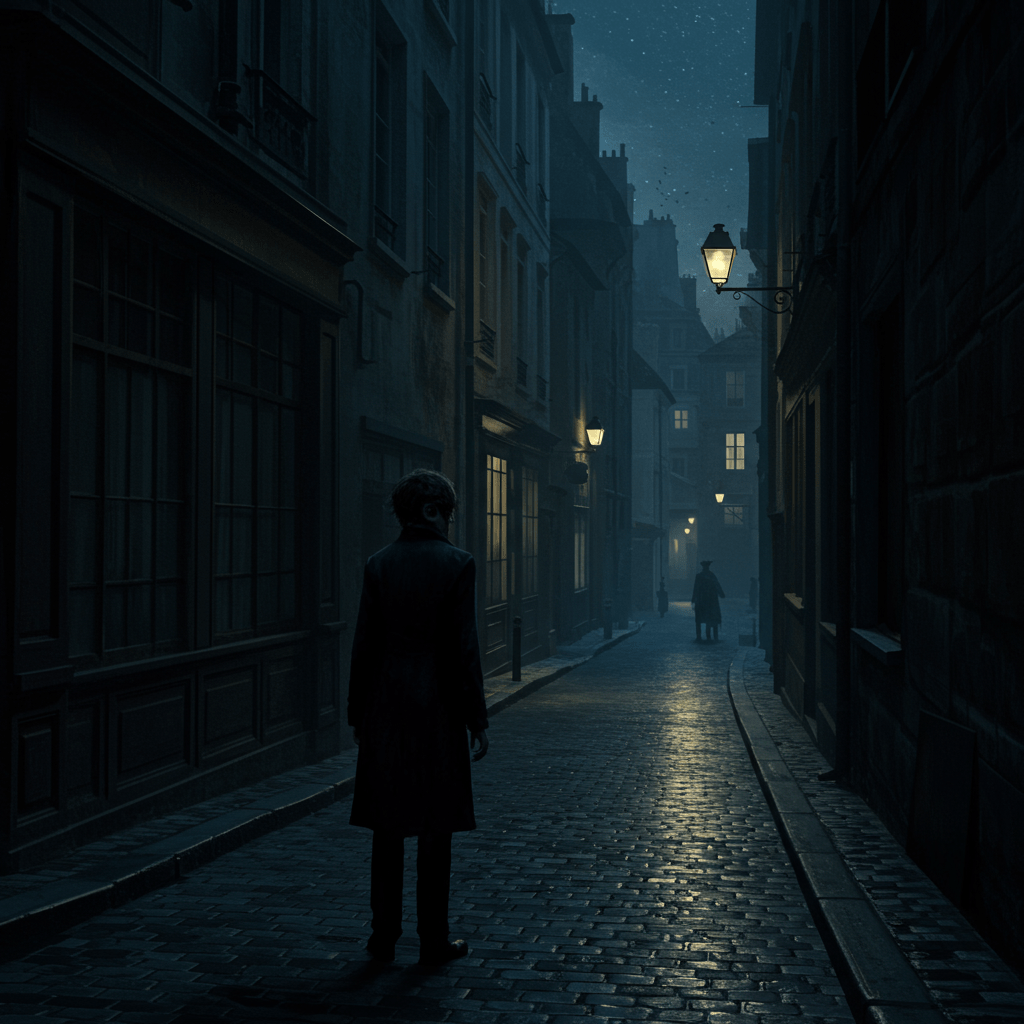

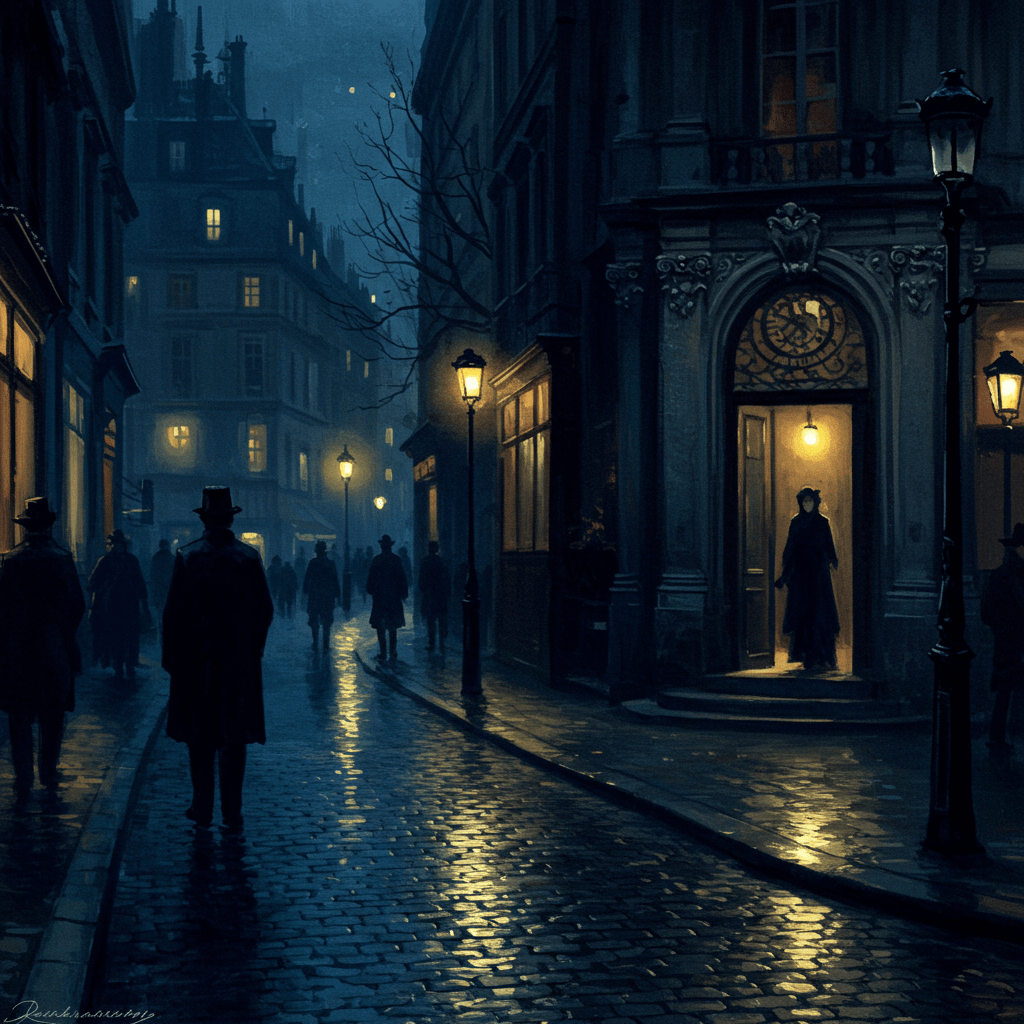

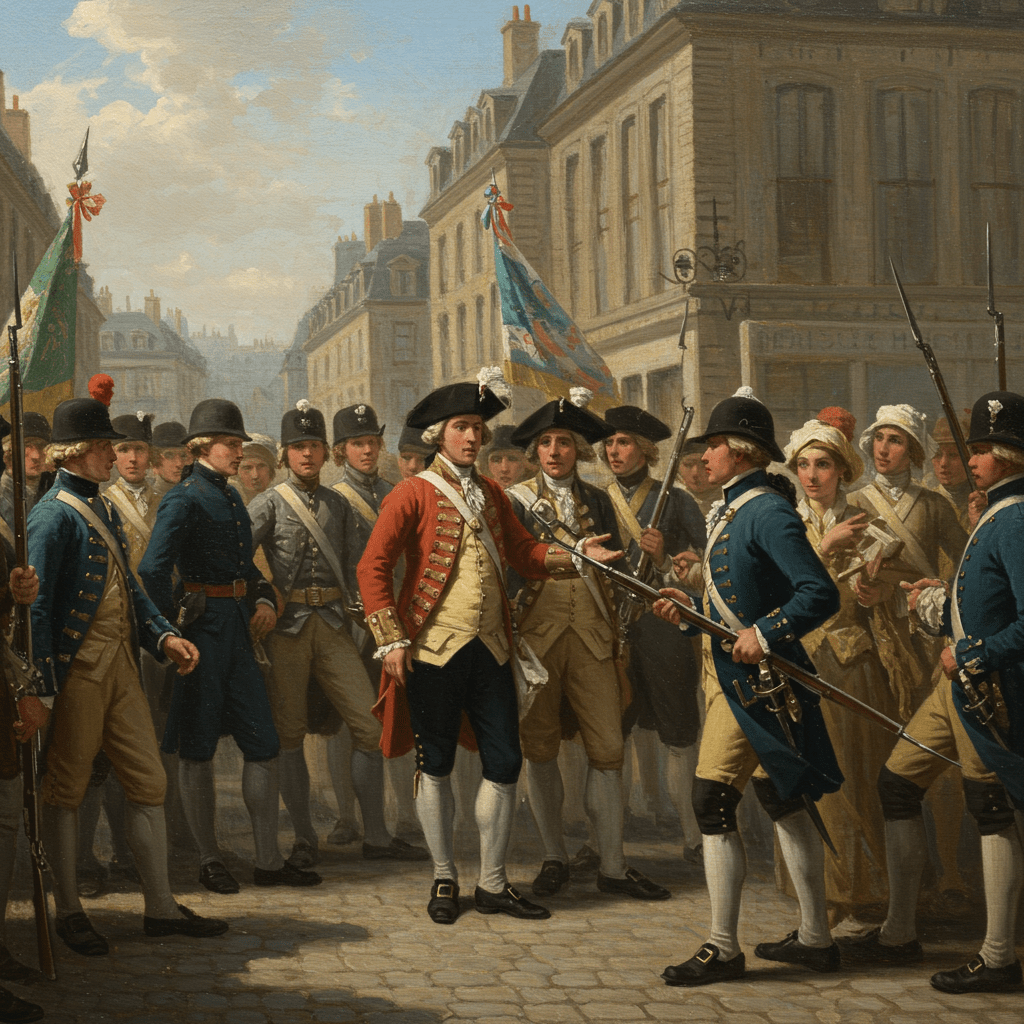

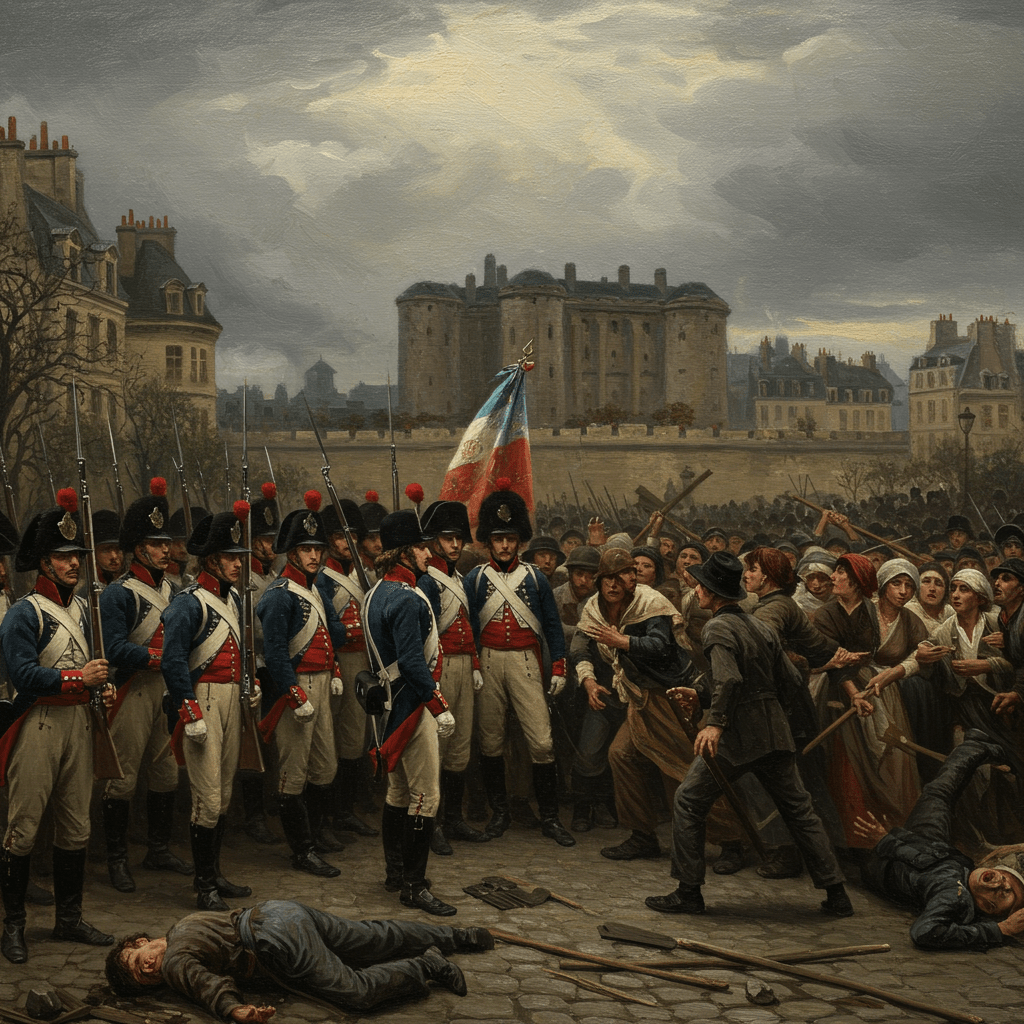

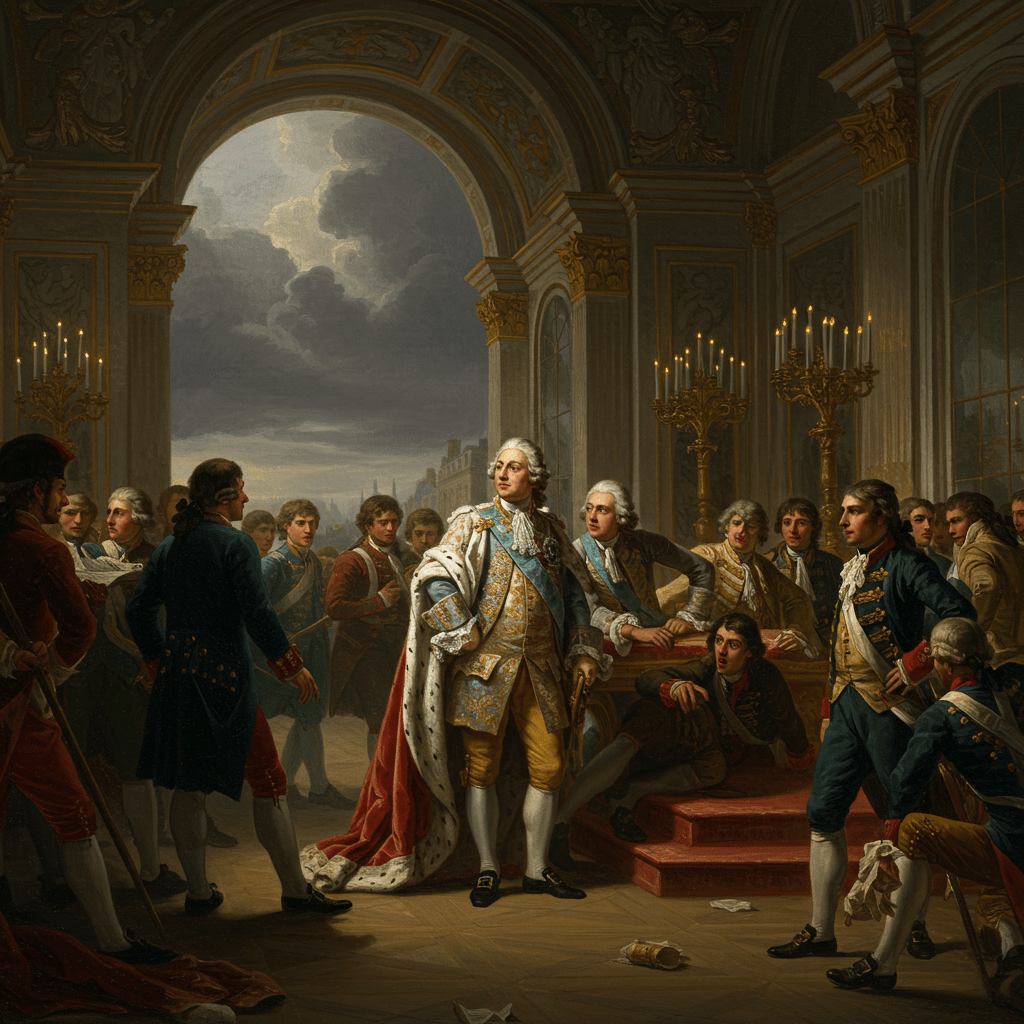

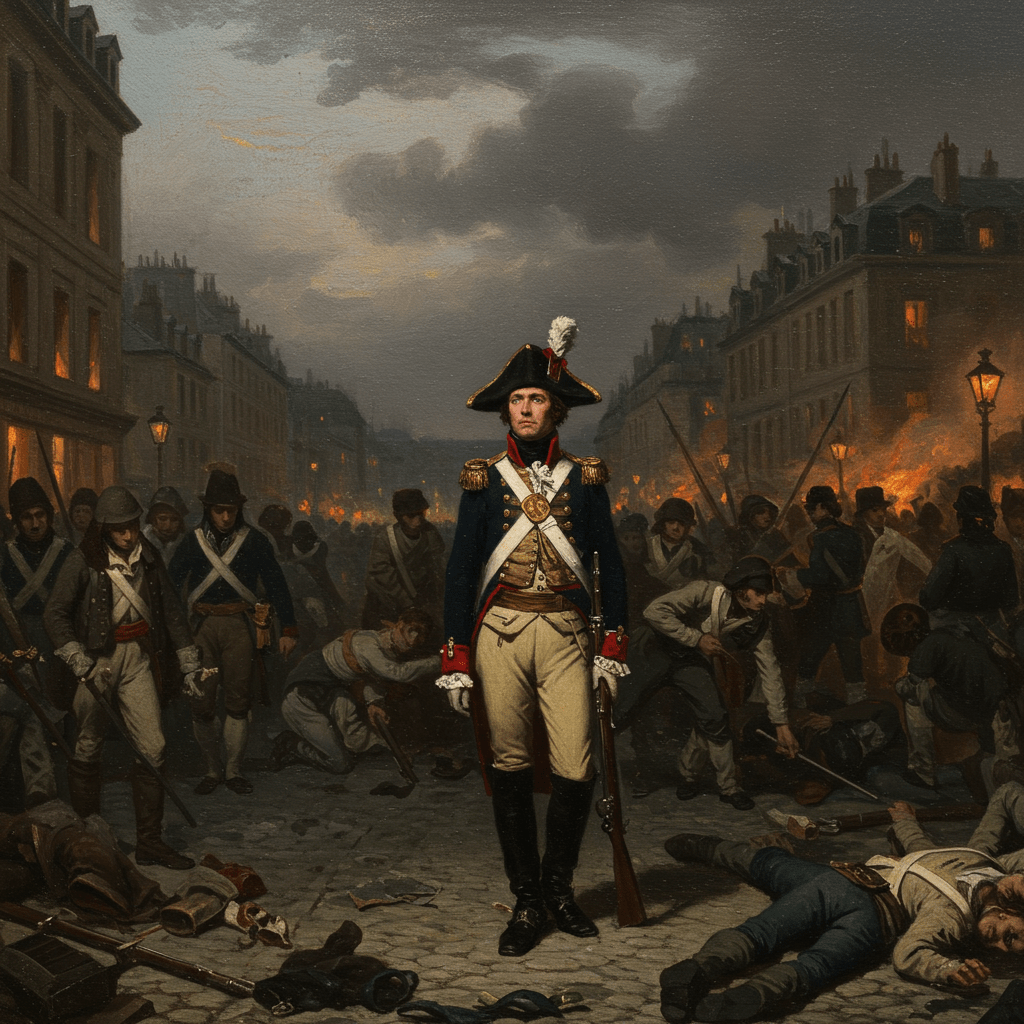

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’ombres, enveloppait la ville lumière. Sous le règne de Charles X, une étrange apathie semblait s’être emparée de la Police Royale. Les ruelles sombres, les cours malfamées, vibraient d’une activité clandestine, où les assassinats et les crimes les plus effroyables restaient impunis. Les murmures des complots, les cris étouffés des victimes, se perdaient dans le brouillard, engloutis par une indifférence aussi glaçante que la Seine en hiver.

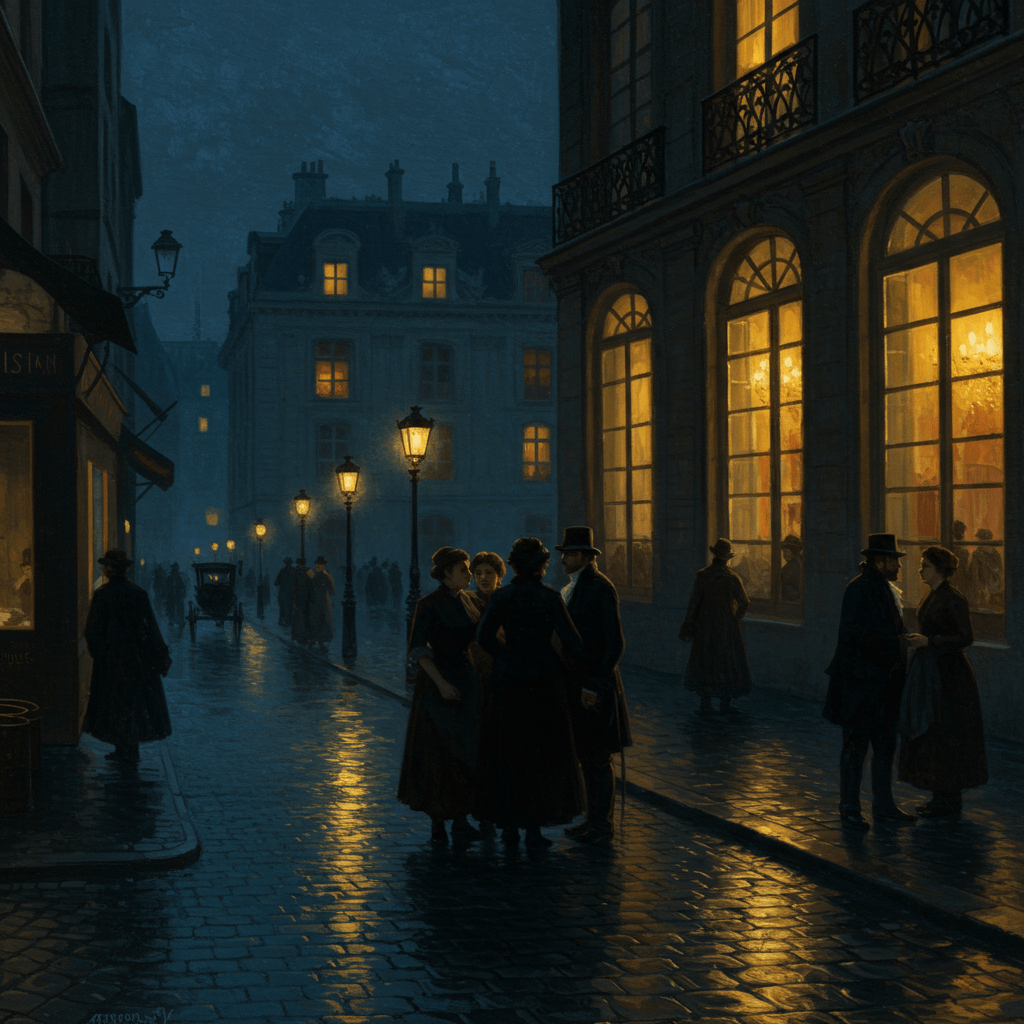

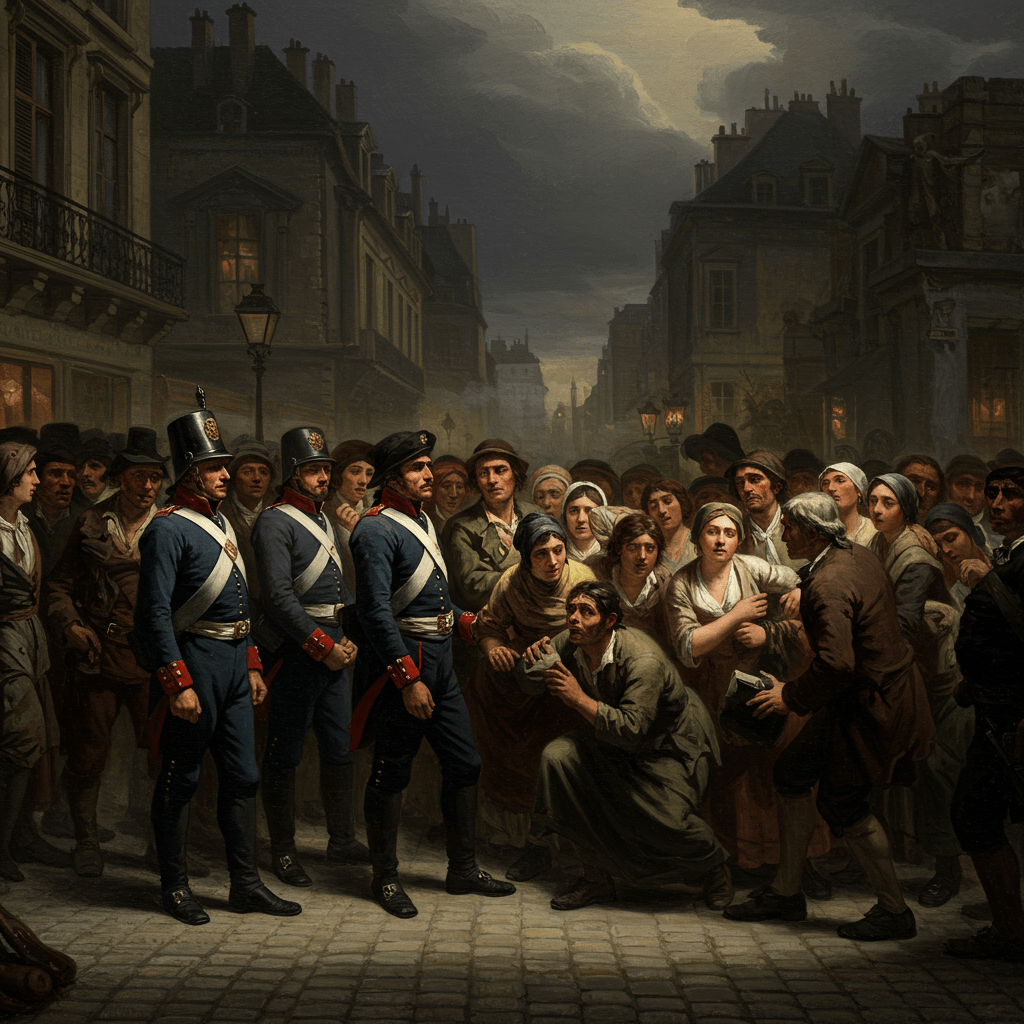

Le silence complice des autorités était assourdissant. Des disparitions mystérieuses, des meurtres sordides, des vols audacieux, tous ces actes de violence semblaient se dérouler sous un voile de protection invisible, une sorte de pacte tacite entre les criminels et ceux qui étaient chargés de les arrêter. La justice, aveugle et sourde, se détournait des plaintes des humbles, laissant la peur régner en maître sur les quartiers populaires.

L’Affaire de la Rue Morgue: Un Mystère sans Solution

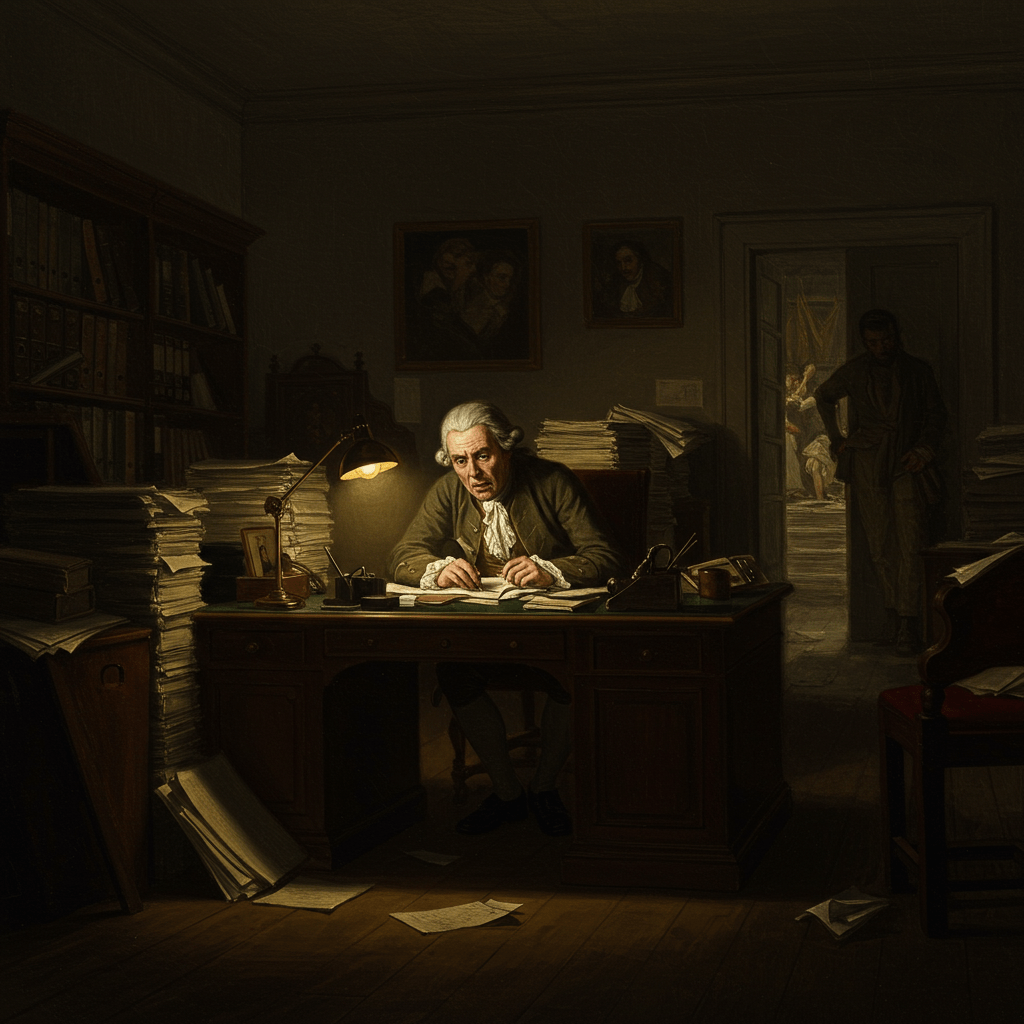

Dans la nuit du 14 octobre, un riche négociant, Monsieur Dubois, fut retrouvé assassiné dans sa demeure de la rue Morgue. Son corps, mutilé de façon étrange, était éparpillé dans sa chambre. Les investigations de la Police Royale furent, pour le moins, expéditives. Quelques questions sommaires aux domestiques, un bref examen de la scène du crime, et l’affaire fut classée sans suite. La rumeur publique, elle, parlait d’un rituel satanique, d’une vengeance implacable, d’une conspiration qui s’étendait jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Personne n’osa toutefois s’opposer au silence officiel.

Le Fantôme de Montmartre: Une Série de Meurtres Impunis

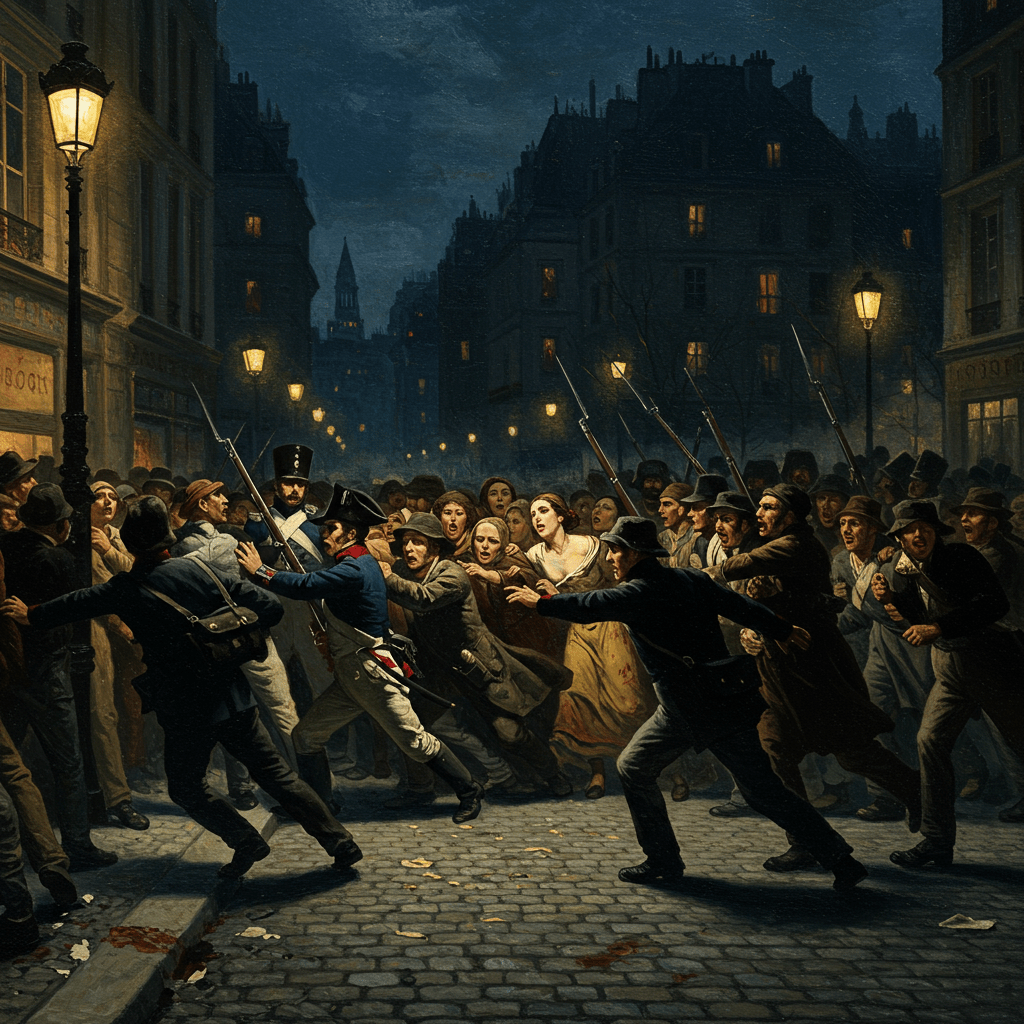

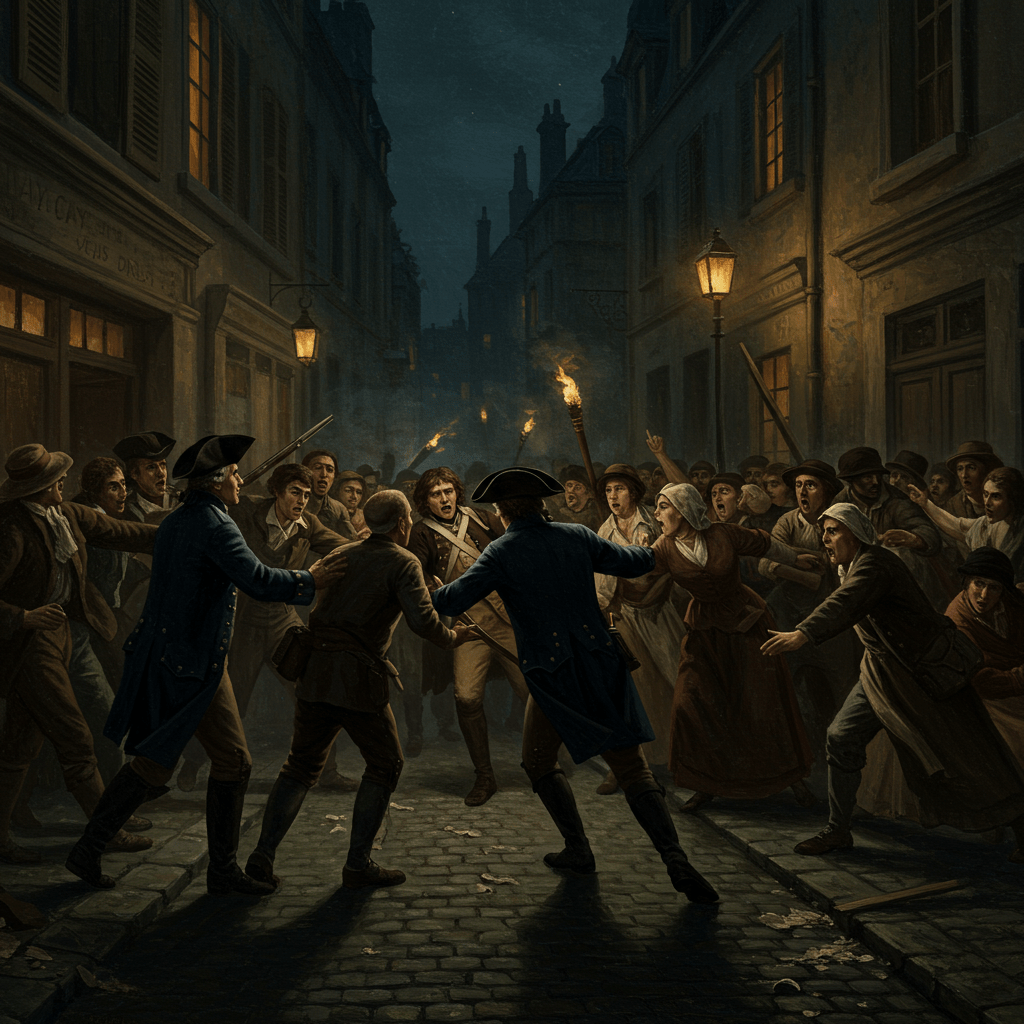

Quelques semaines plus tard, une série de meurtres similaires secoua le quartier de Montmartre. Des jeunes femmes, toutes appartenant à la classe ouvrière, furent retrouvées assassinées, leurs corps présentant les mêmes marques étranges que celui de Monsieur Dubois. La peur s’empara des habitants. Les rues, autrefois animées, devinrent désertes dès la tombée de la nuit. Le bruit courait qu’un tueur en série, un véritable fantôme, hantait les ruelles sombres de Montmartre, semant la terreur et l’impunité dans son sillage. La Police Royale, pourtant alertée à maintes reprises, ne bougea pas. Elle restait sourde aux appels au secours, aux cris de désespoir.

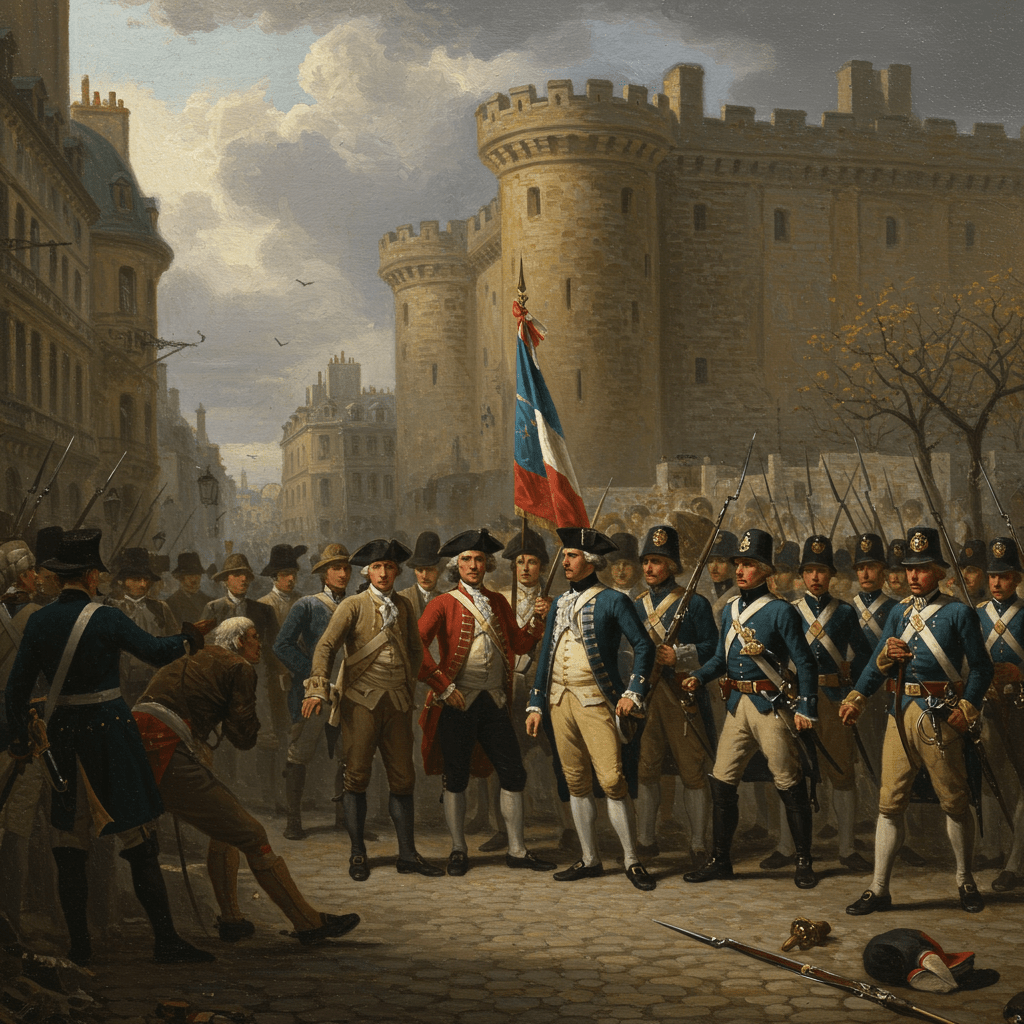

Le Secret du Château de Vincennes: Une Conspiration au Sommet

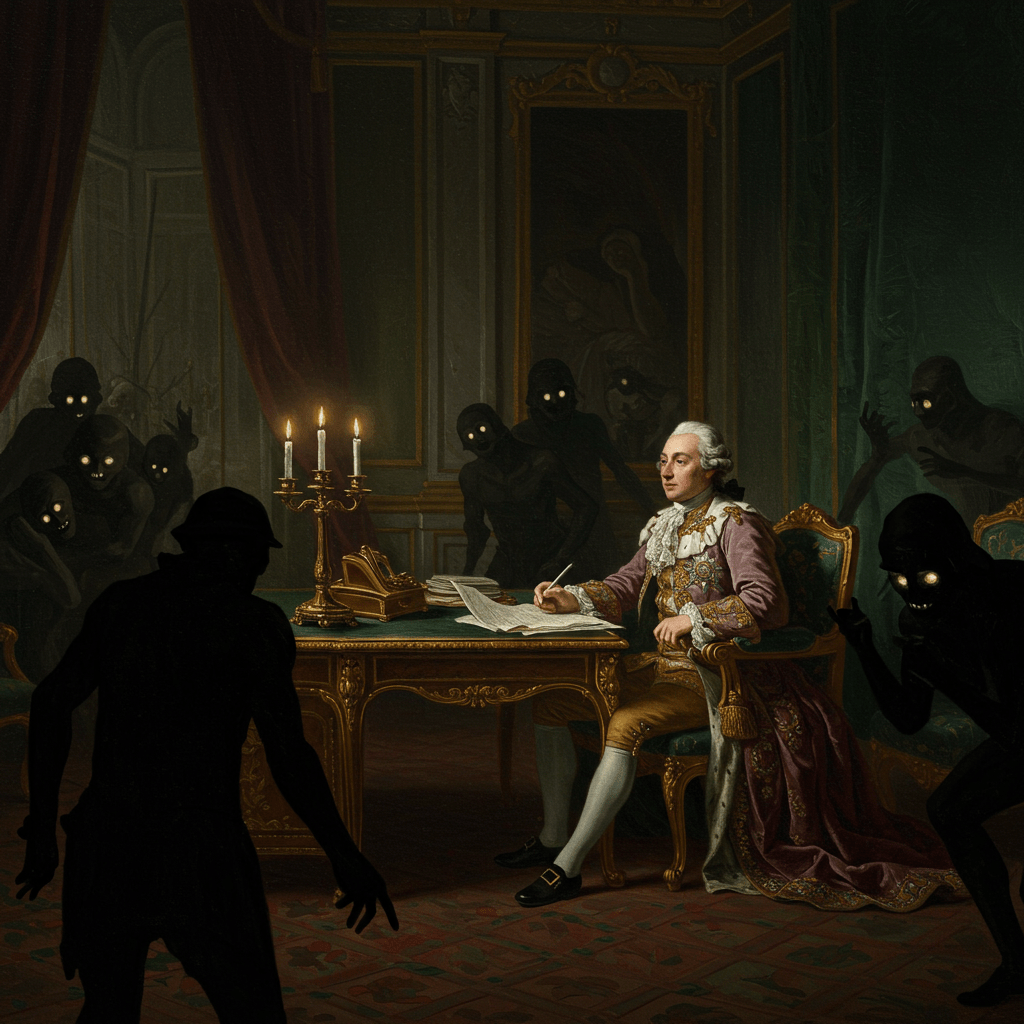

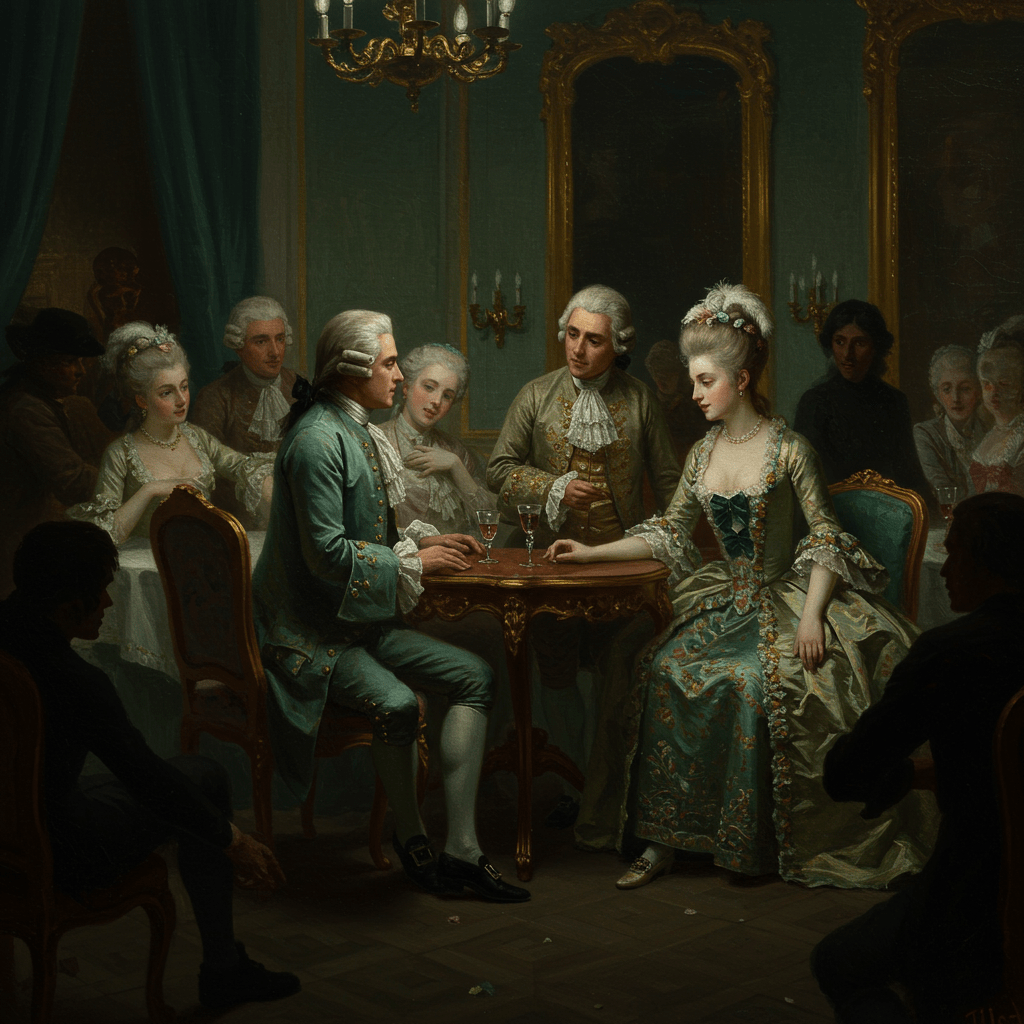

Des indices, pourtant, laissaient deviner une machination plus vaste, une conspiration qui impliquait des personnages influents. Des lettres anonymes, des rumeurs persistantes, tout laissait penser que ces assassinats n’étaient pas le fait d’un simple maniaque, mais d’une organisation secrète, protectrice d’intérêts occultes. Le Château de Vincennes, lieu de résidence de certains dignitaires, semblait être au cœur de cette sombre affaire. Mais qui oserait s’approcher de ce bastion de pouvoir, braver l’indifférence royale et déterrer les secrets enfouis dans l’ombre des tours imposantes?

Les Ombres de Saint-Germain-des-Prés: La Vengeance d’un Homme Blessé

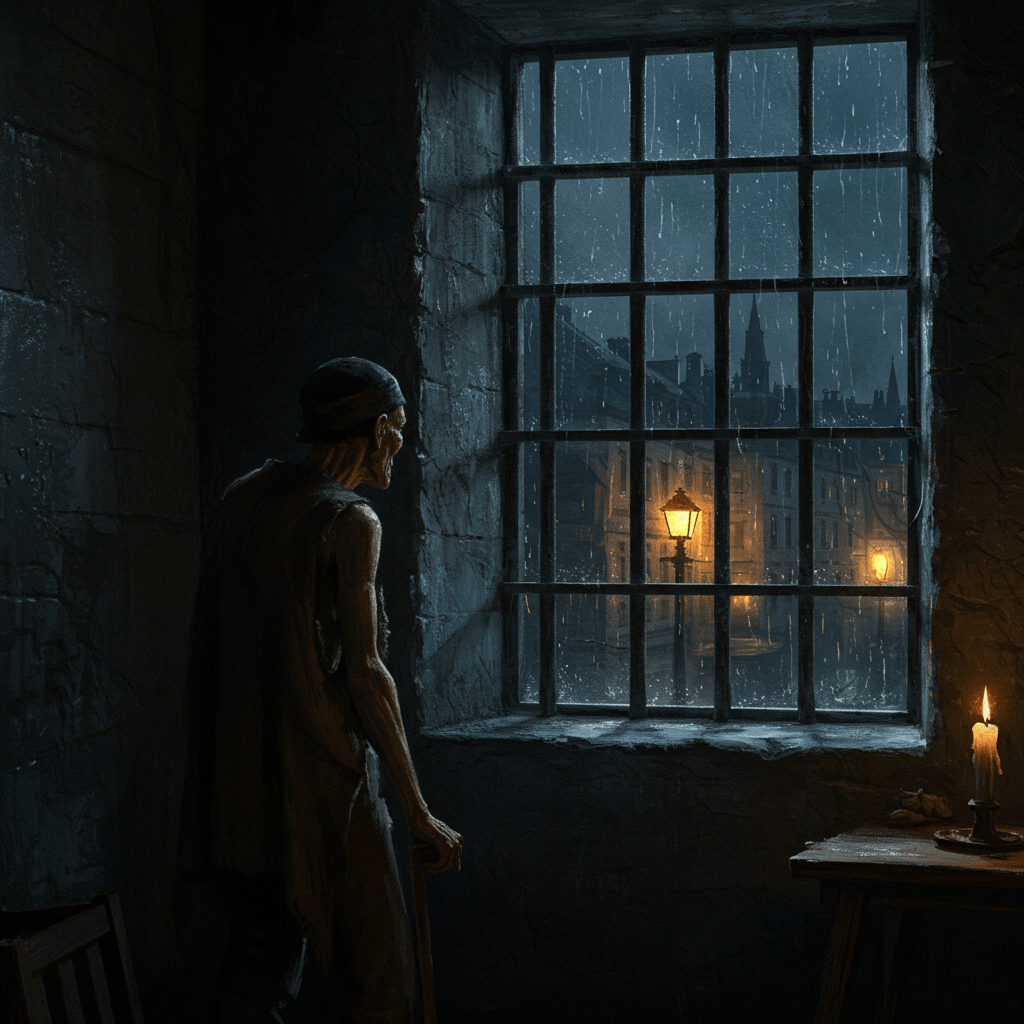

Dans les ruelles tortueuses de Saint-Germain-des-Prés, un homme, marqué par la perte de sa famille, se lança dans une quête solitaire de vérité. Anonyme, il était le seul à chercher à démêler le nœud inextricable de cette affaire. Guidé par des indices fragmentaires, il s’aventurait dans les bas-fonds de la ville, confrontant des figures troubles, défiant les complicités et le silence. Son parcours semé d’embûches était jalonné de dangers, de trahisons, et pourtant, il persistait, animé par le désir impérieux de faire éclater la vérité.

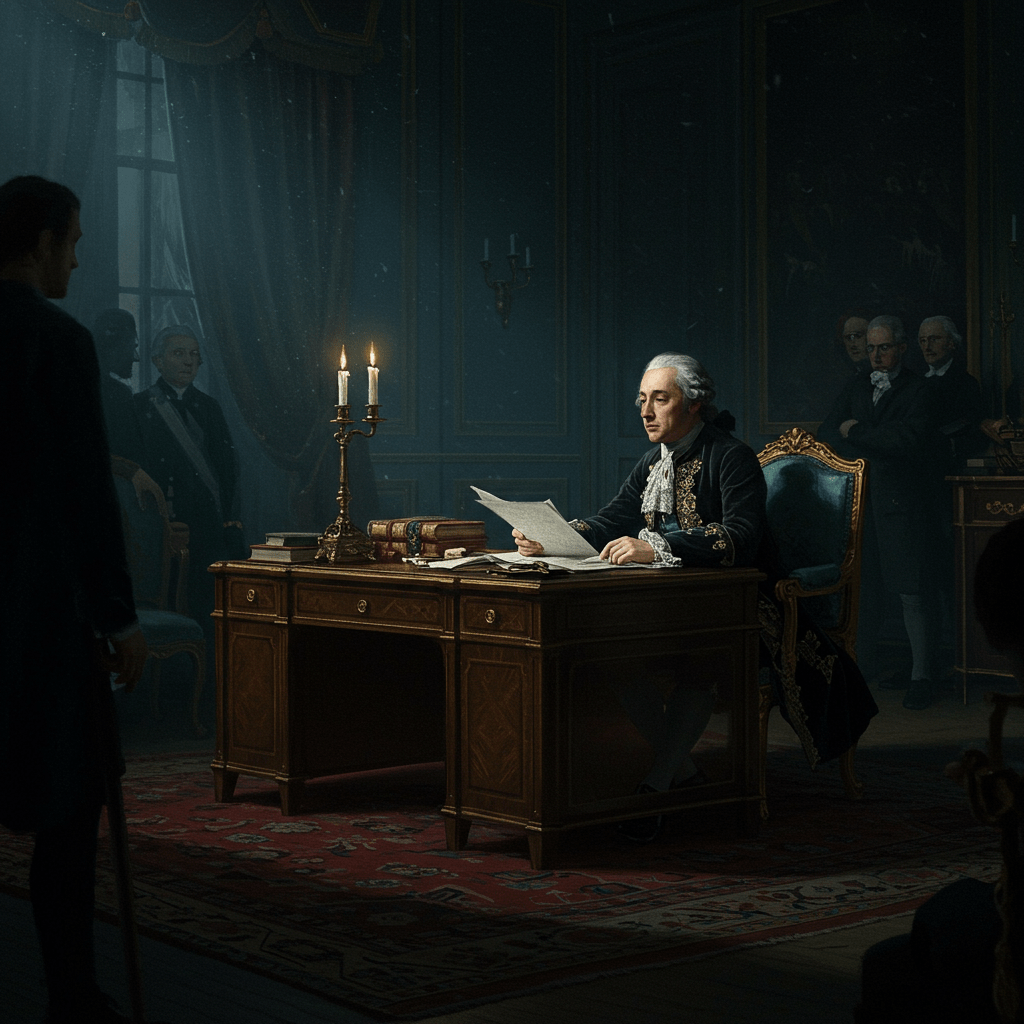

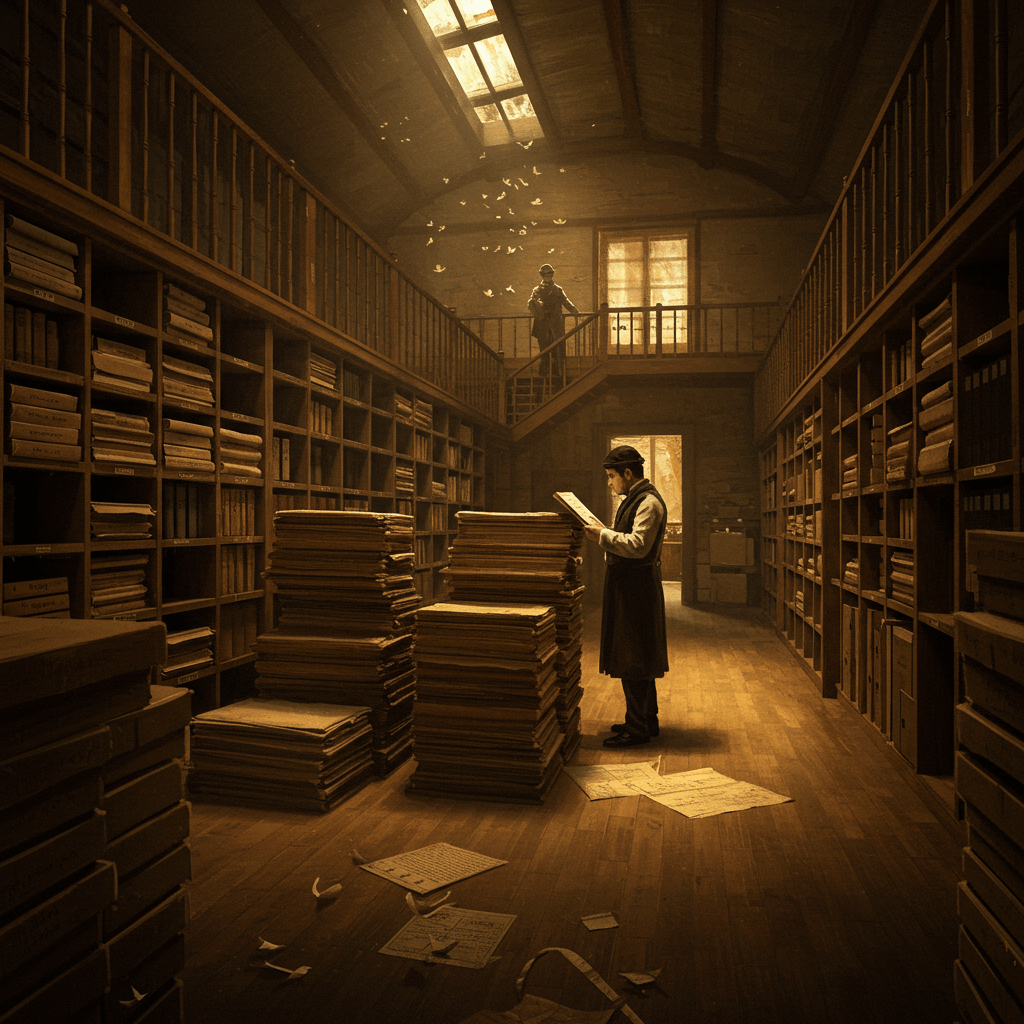

La vérité, finalement, se révéla être plus complexe et plus ténébreuse qu’il ne l’avait imaginé. Un réseau de corruption s’étendait au sein même de la Police Royale, protégeant des criminels influents. L’impunité, loin d’être un accident, était une politique délibérée, une stratégie macabre pour maintenir le pouvoir et étouffer toute opposition. Les assassinats n’étaient que le symptôme d’un mal profond, minant la société française et laissant planer une ombre inquiétante sur le royaume.

Les ombres de Saint-Germain-des-Prés, ainsi que les mystères de Montmartre et de la rue Morgue, restèrent gravés dans l’histoire comme des témoignages poignants de l’injustice et de l’impunité, une sombre page de l’histoire de France où la Police Royale, loin de protéger les citoyens, se rendait complice de l’horreur.