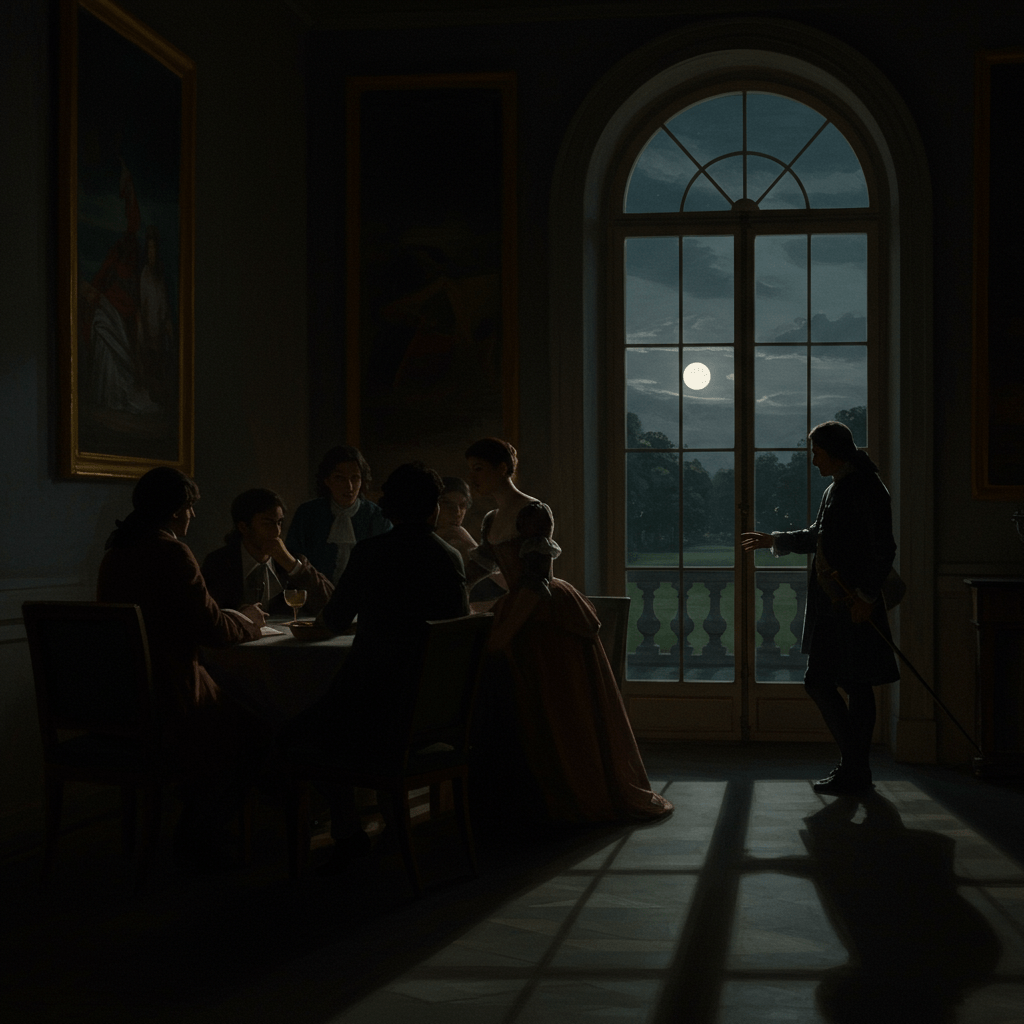

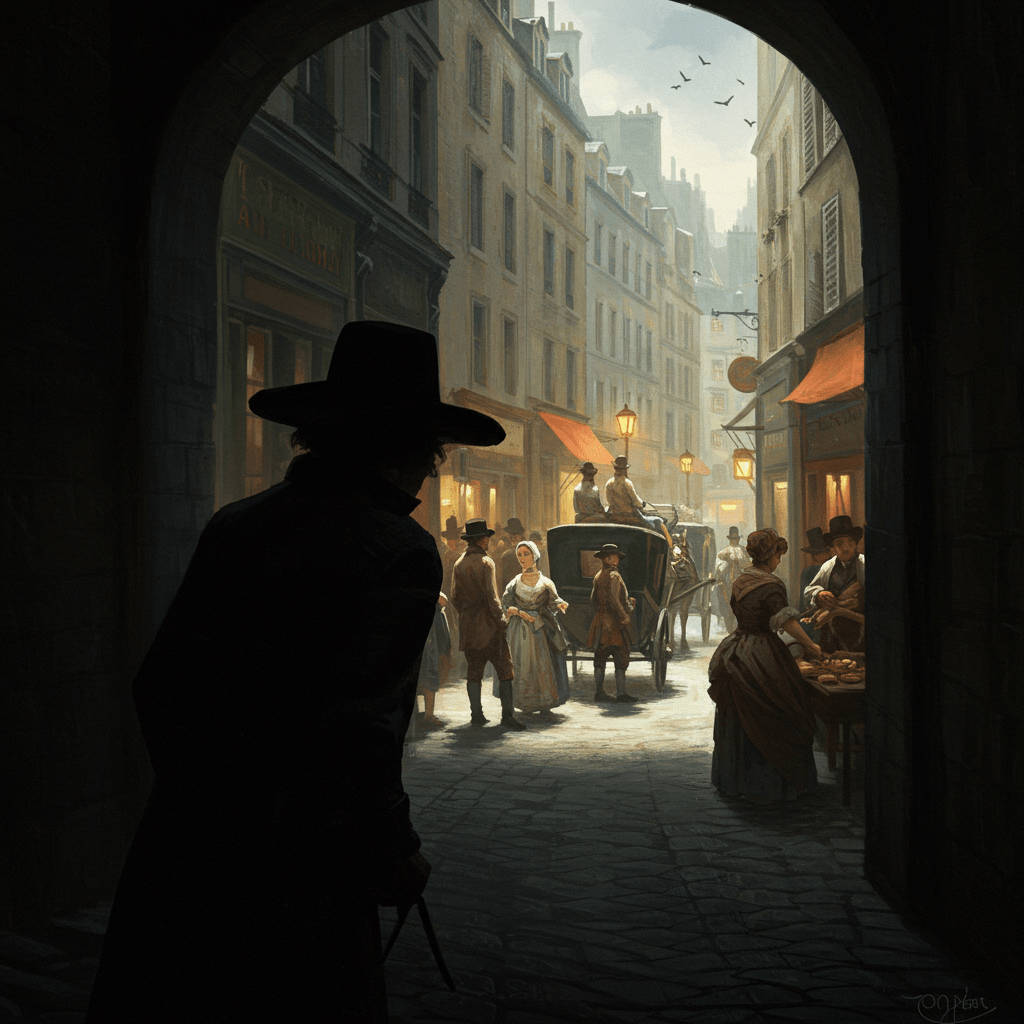

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur la France, mais ce n’est pas à Paris que se joue la partie principale. Alors que la capitale s’embrase sous les barricades et les cris de liberté, les provinces, elles aussi, bouillonnent. Des émeutes éclatent ici et là, des soulèvements paysans secouent les campagnes, et les villes, pourtant plus calmes en apparence, murmurent de révolte. Le pouvoir central, fragilisé, voit ses tentacules se tendre, ses forces de l’ordre s’éparpiller, tentant de maîtriser un embrasement qui menace de consumer le pays tout entier.

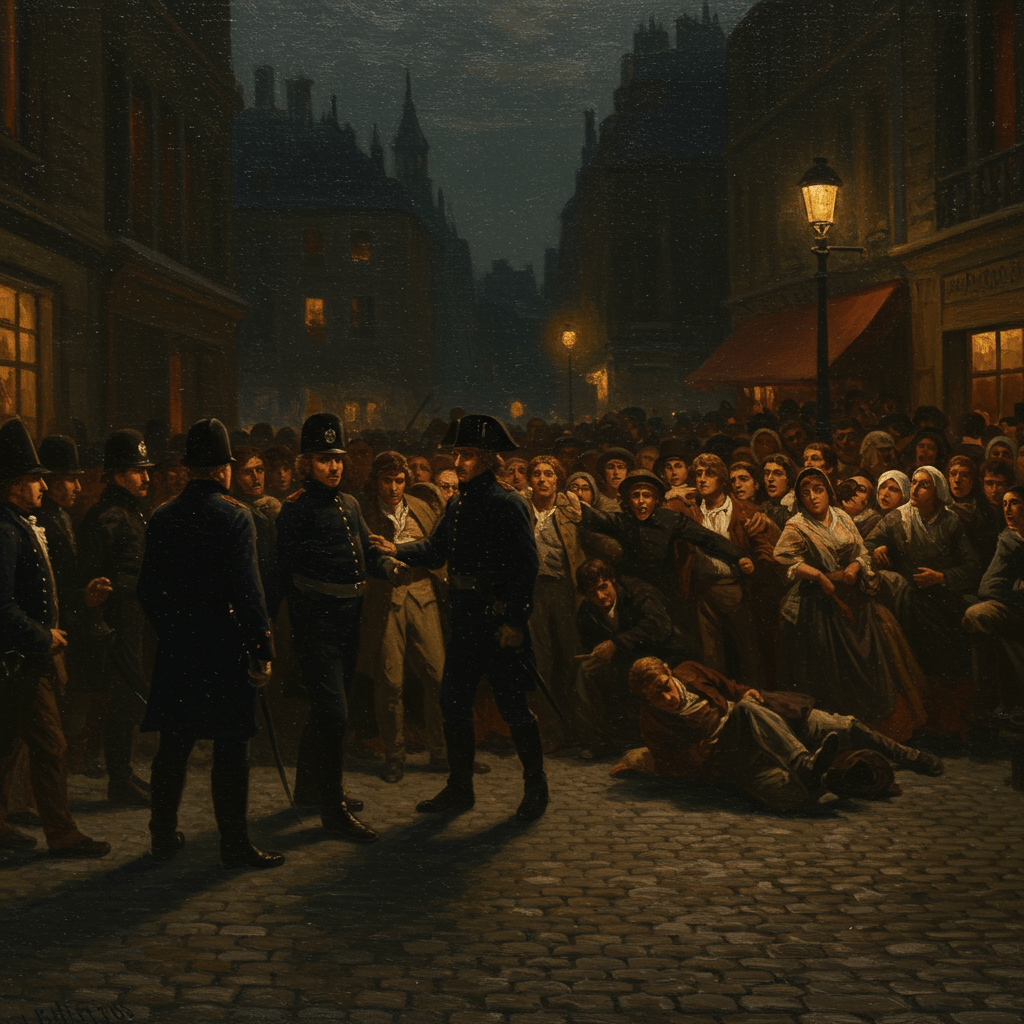

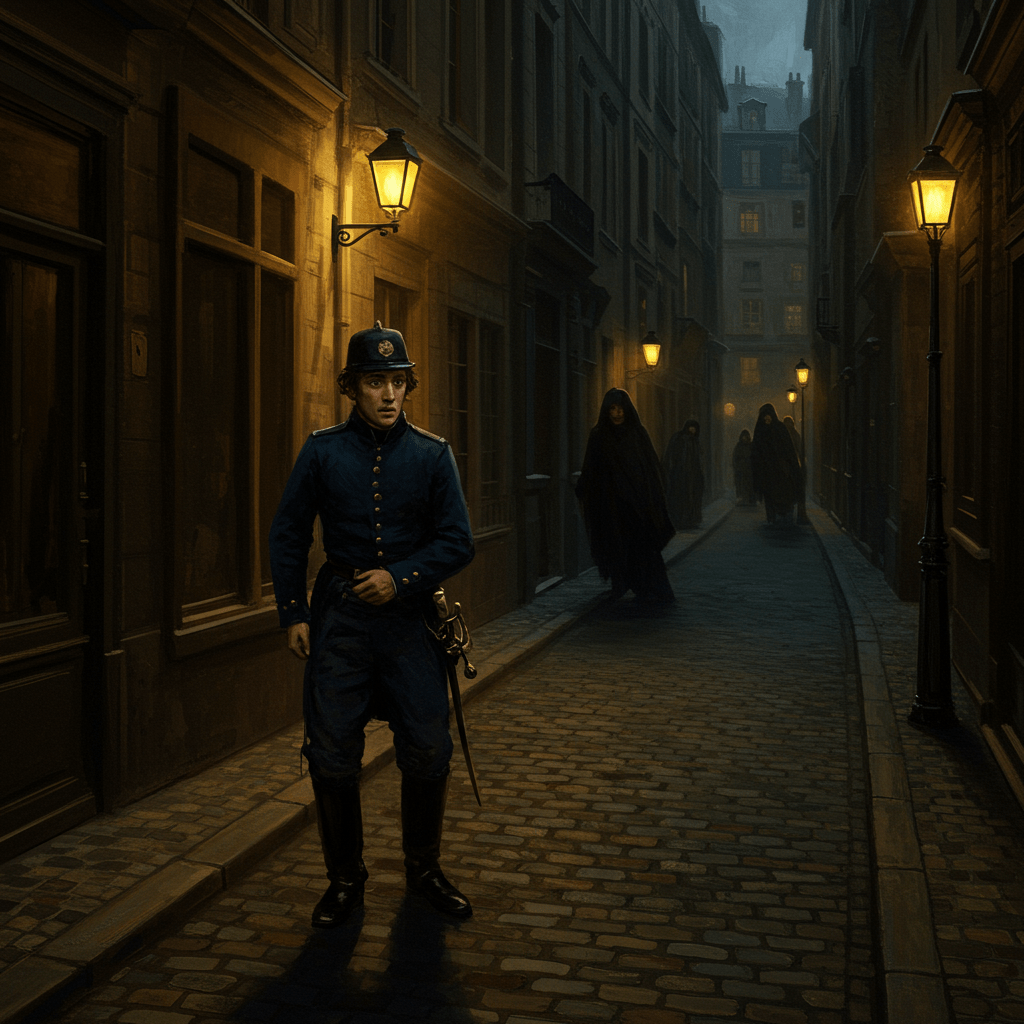

Les gendarmes, ces soldats de la paix, habituellement respectés, voire craints, sont dépassés. Leur nombre est insuffisant pour contrôler l’étendue du territoire, et leur autorité, jadis indiscutable, vacille face à la détermination des insurgés. Leur uniforme bleu, symbole d’ordre et de stabilité, semble désormais pâlir sous la menace des masses en colère. Les gardes nationaux, eux aussi, sont divisés, certains rejoignant le mouvement révolutionnaire, d’autres restant fidèles au pouvoir, créant une fracture au sein même des forces de sécurité.

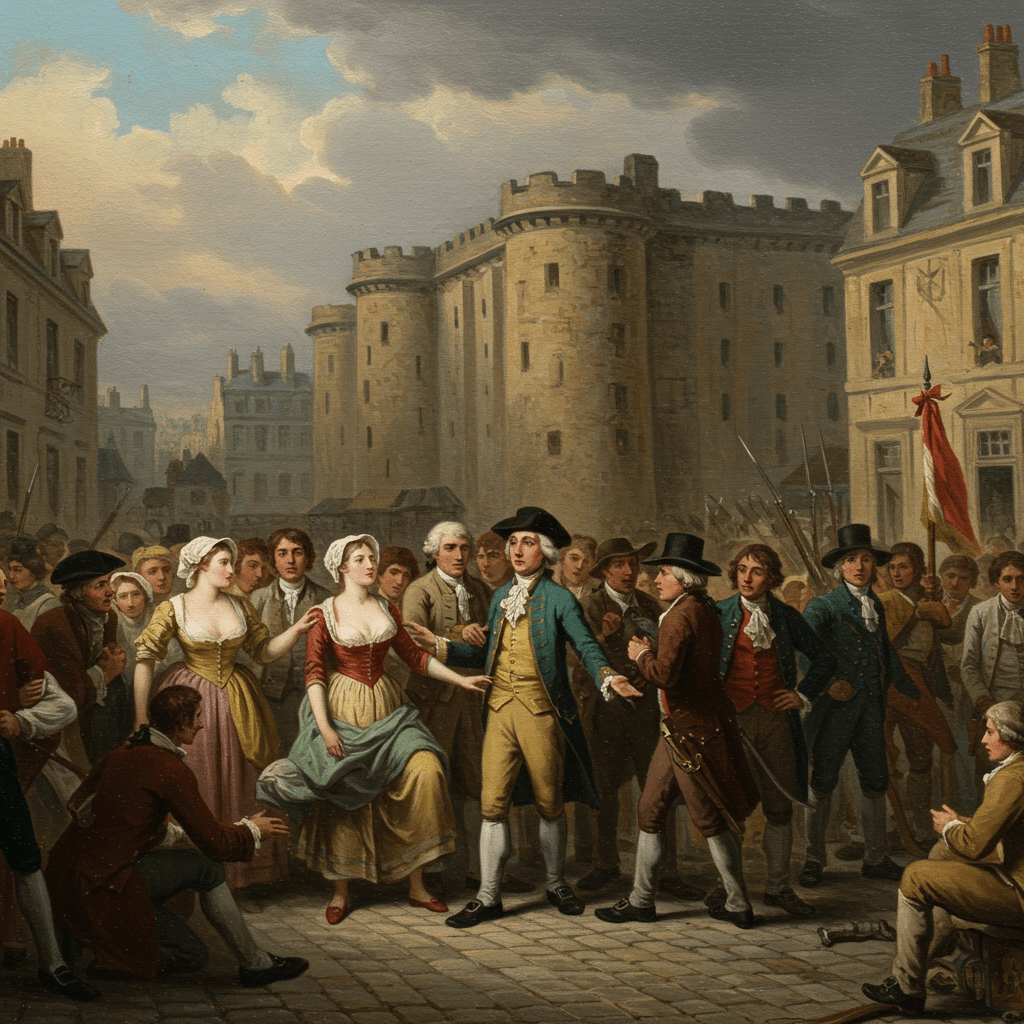

La Garde Nationale, un rempart fissuré

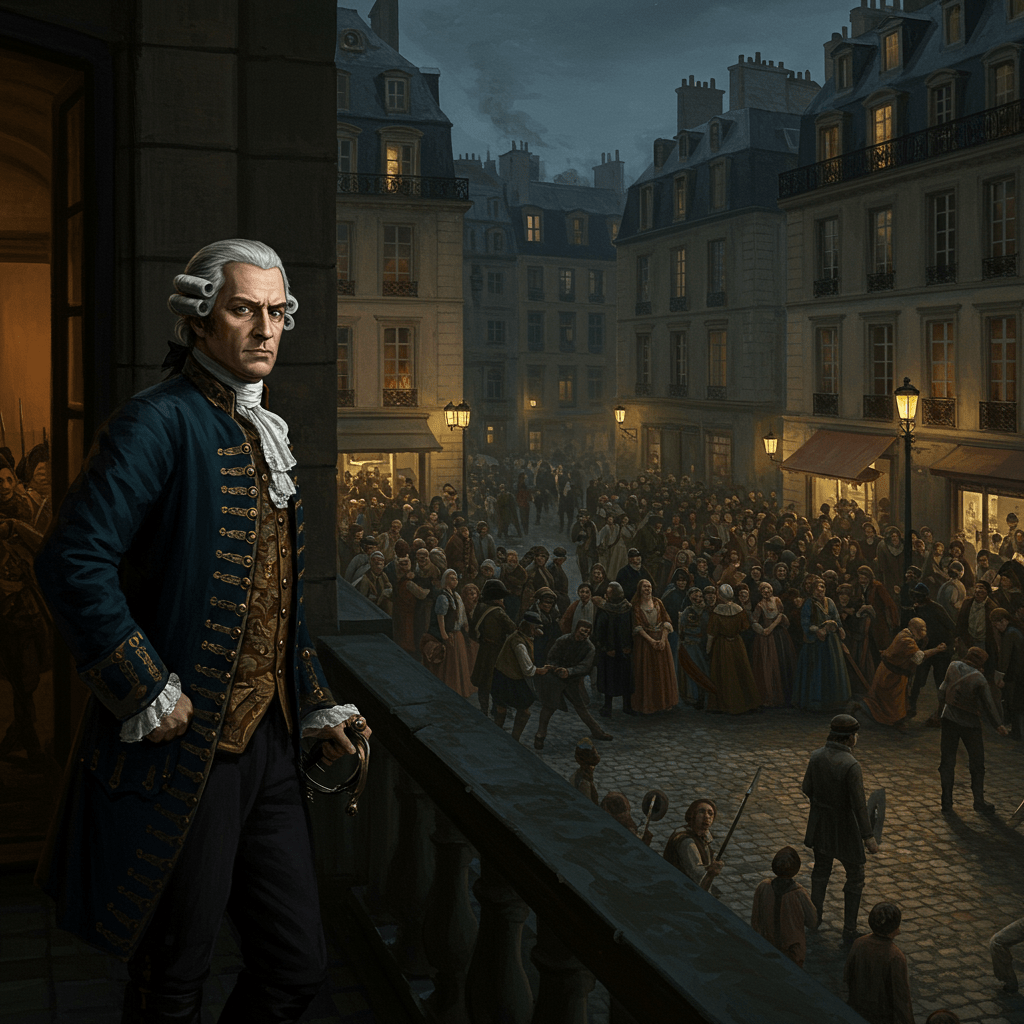

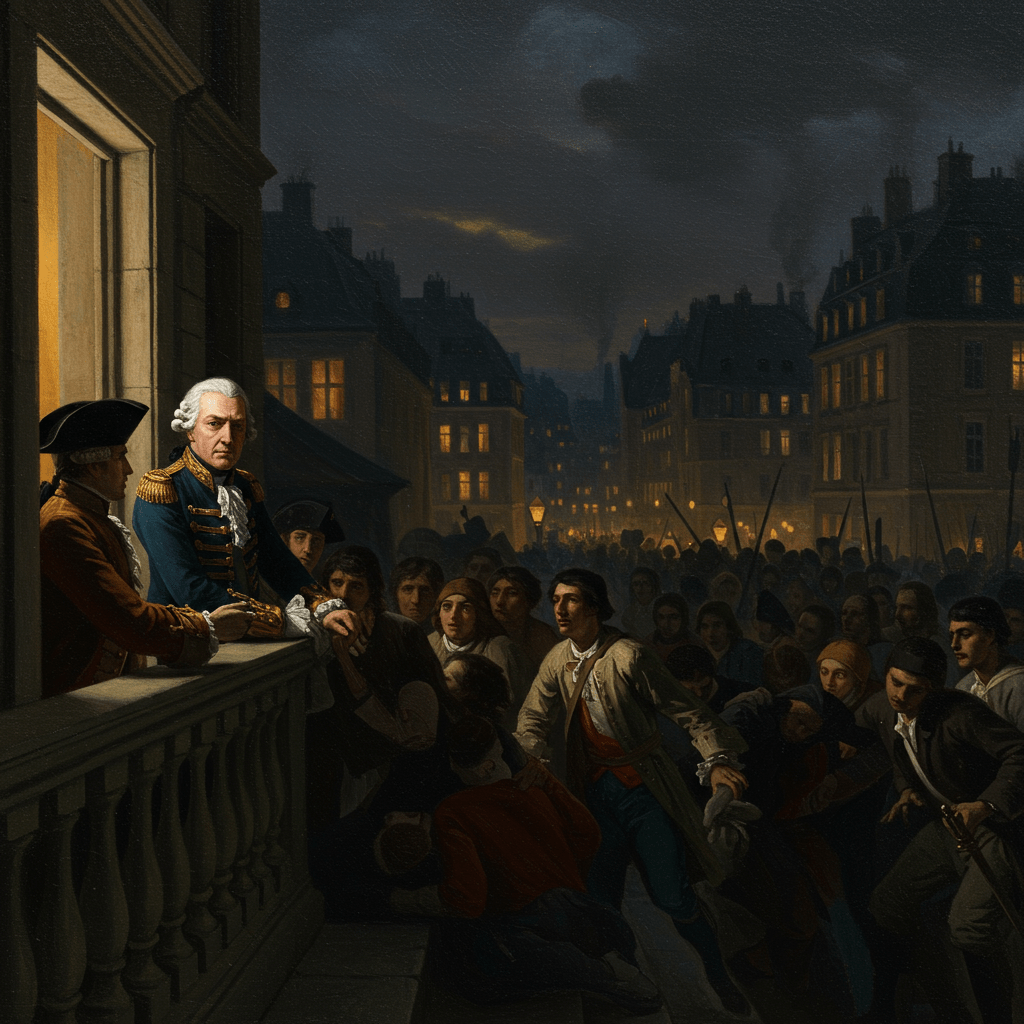

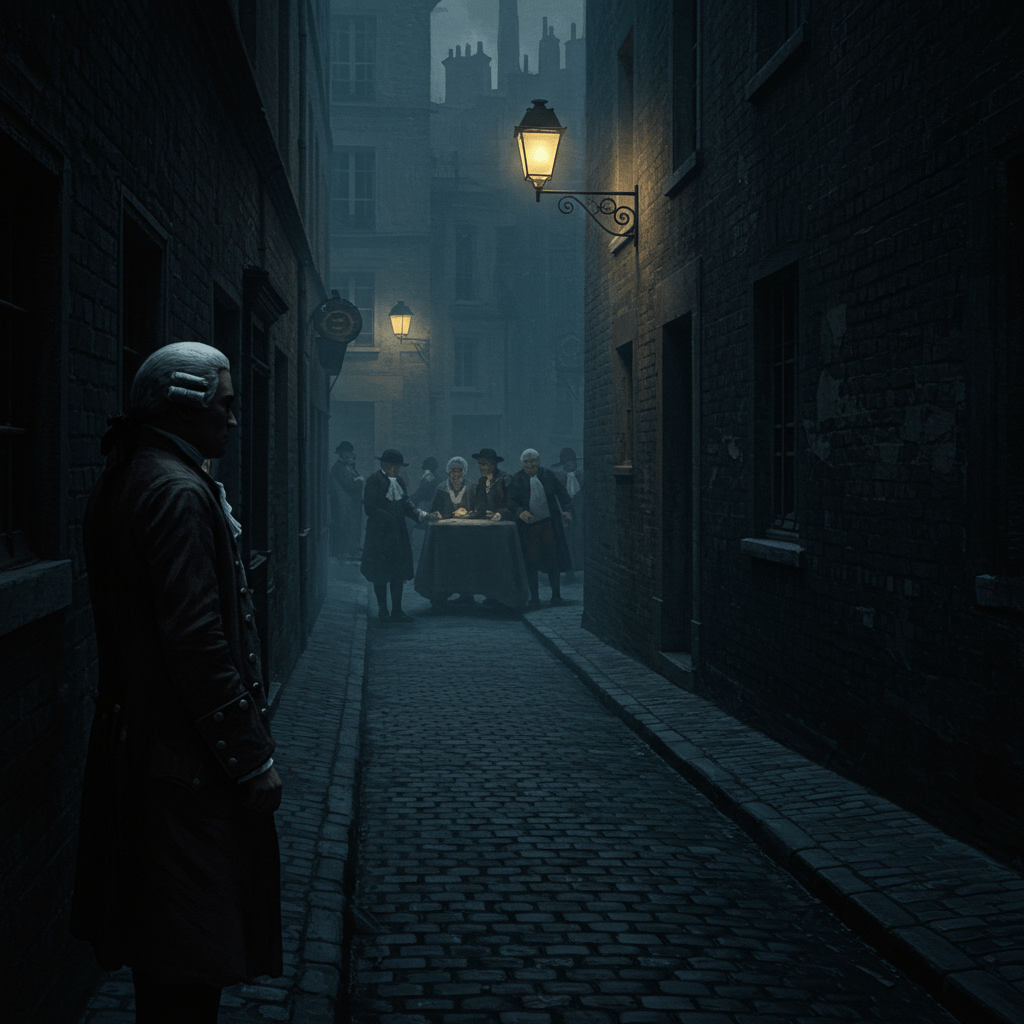

La Garde Nationale, initialement conçue pour défendre la nation, se retrouve déchirée par les événements. Des compagnies entières se rallient à la cause révolutionnaire, arborant fièrement les couleurs de la rébellion. Les officiers, pour la plupart issus de la bourgeoisie, sont partagés entre leur loyauté au gouvernement et leur sympathie pour les aspirations du peuple. Les rangs de la Garde Nationale se transforment en un champ de bataille idéologique, où les armes sont aussi bien les fusils que les mots, les convictions que les opinions.

À Lyon, par exemple, la Garde Nationale se divise en deux camps irréconciliables. Des combats acharnés opposent les gard nationaux fidèles au pouvoir aux révolutionnaires, transformant les rues de la ville en un véritable enfer. Les barricades se dressent, les tirs fusent, et le sang coule, souillant les pavés de la cité autrefois prospère. La scène se répète dans de nombreuses villes de province, créant une atmosphère de chaos et d’incertitude.

Les Gendarmes, dépassés par les événements

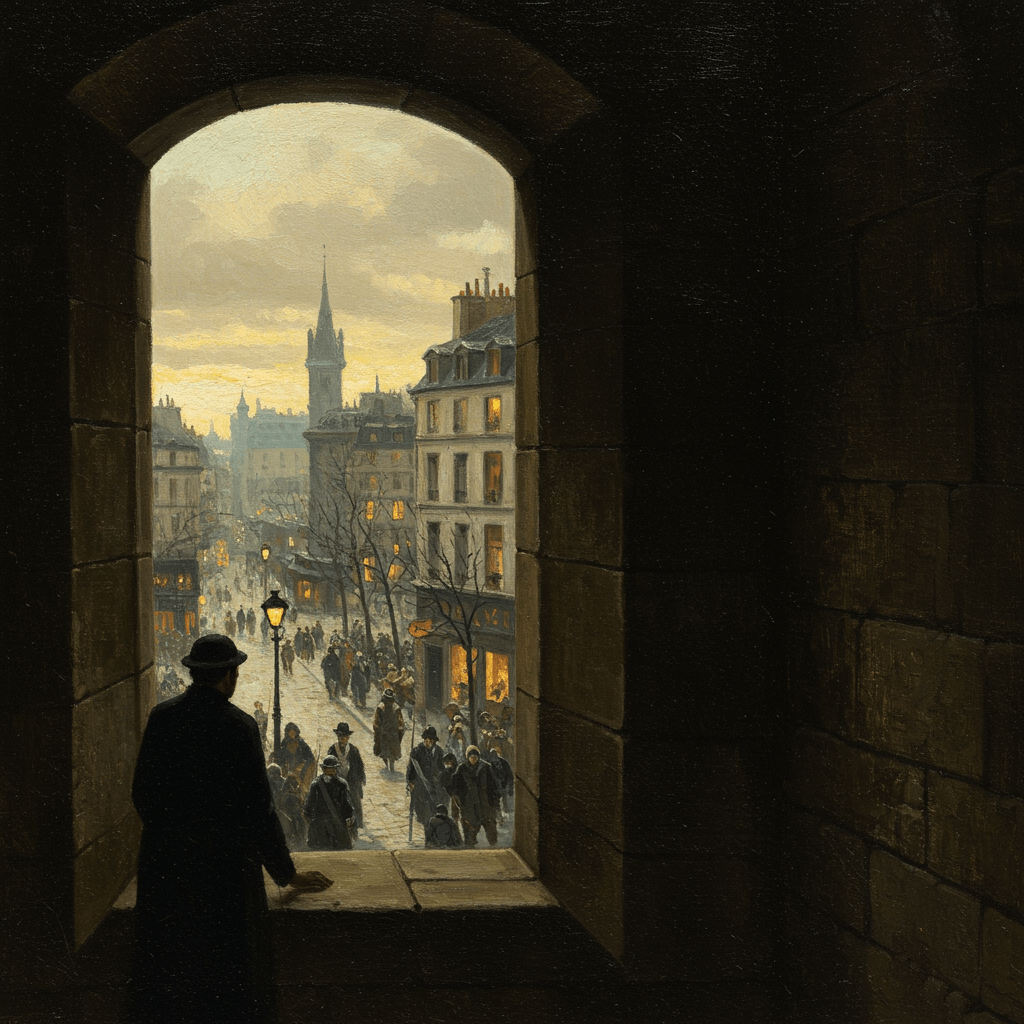

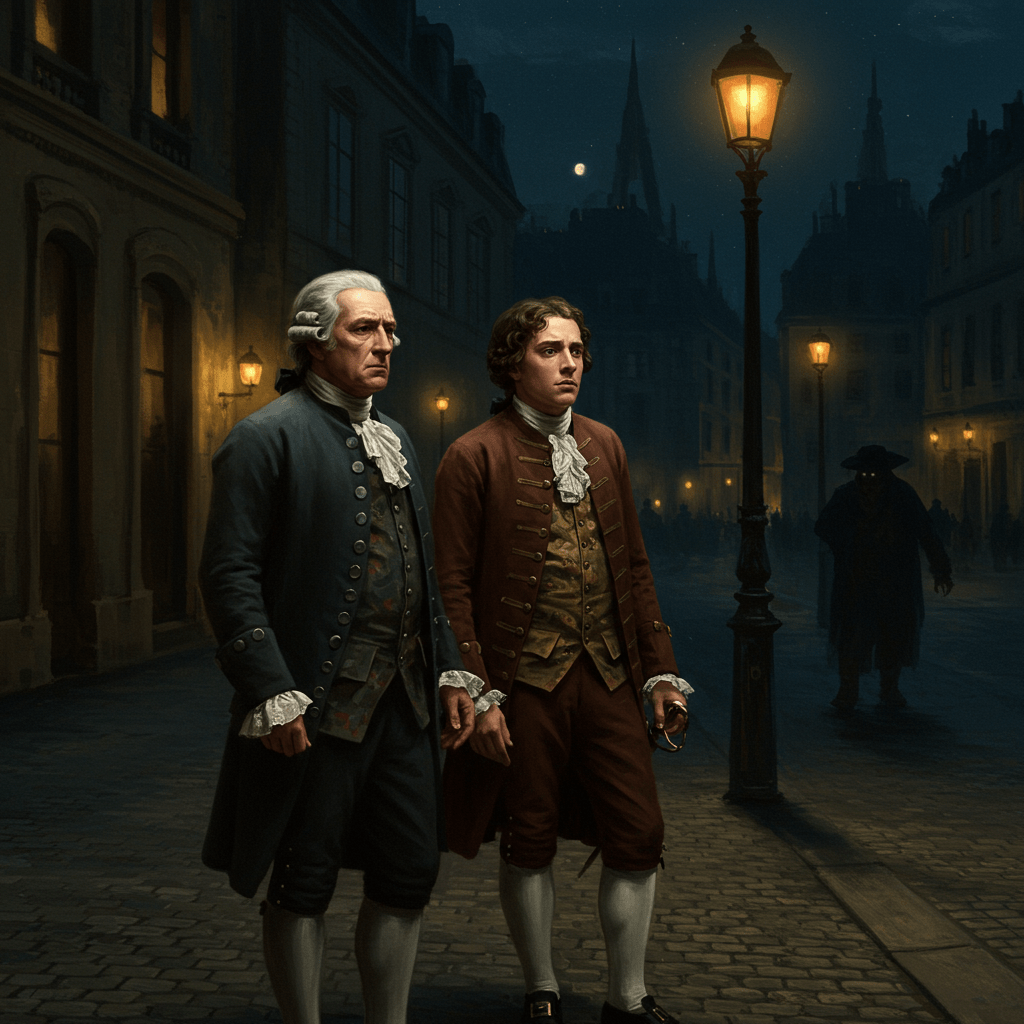

Les gendarmes, eux, sont confrontés à un défi immense. Leur organisation, pourtant efficace en temps normal, est mise à rude épreuve. Leur mobilité limitée par les mauvaises routes et les moyens de transport rudimentaires, ils peinent à intervenir rapidement et efficacement. Leur nombre est insignifiant face à la vague de révolte qui déferle sur le pays. Ils sont souvent obligés de se replier, laissant les insurgés prendre le contrôle des villes et des villages.

Certains gendarmes, fatigués par les longues marches et les combats incessants, finissent par abandonner leur poste, rejoignant les rangs des révolutionnaires ou simplement retournant à leur foyer, las de la violence et de l’incertitude. D’autres, plus courageux, ou peut-être plus fidèles à leur serment, continuent à combattre, malgré les risques et le manque de soutien. Ils deviennent les derniers remparts d’un pouvoir qui s’effrite, des fantômes bleus errant dans un pays en flammes.

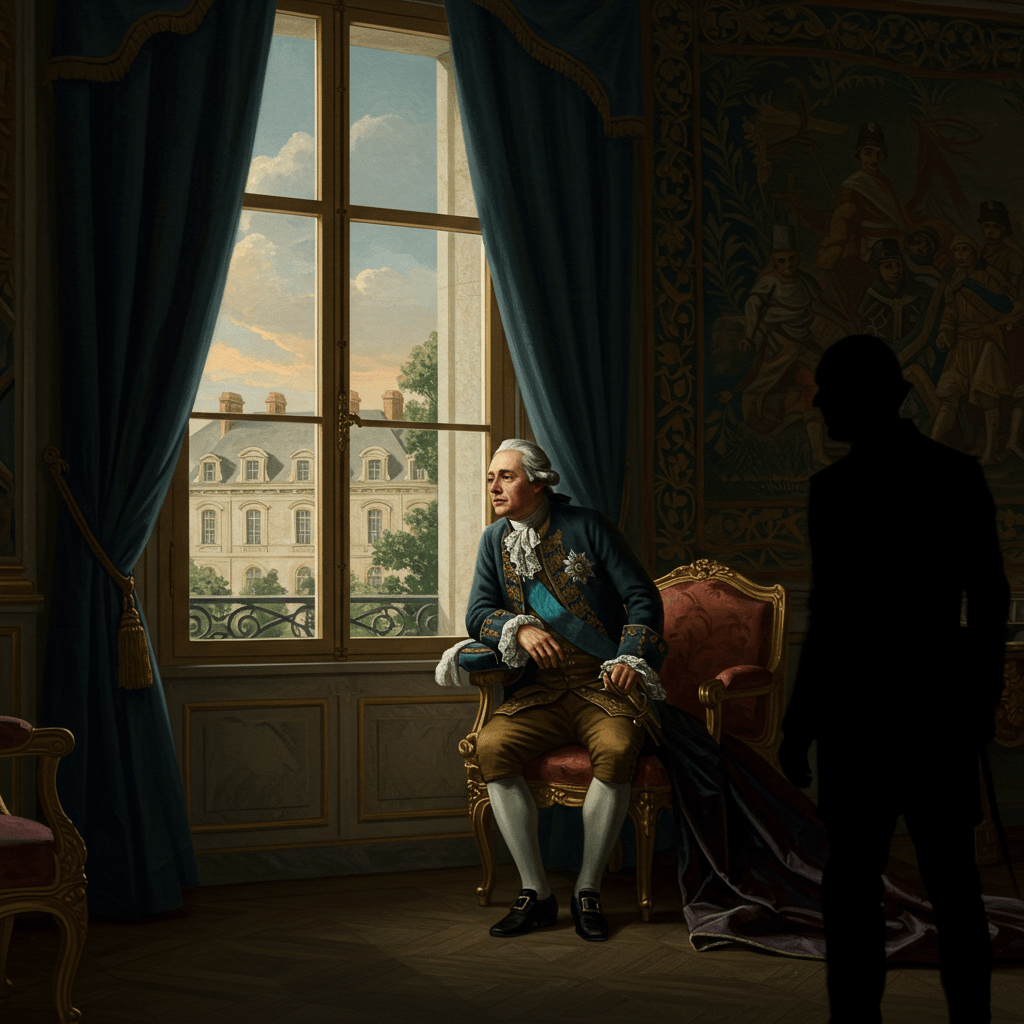

La réaction du pouvoir central: trop peu, trop tard

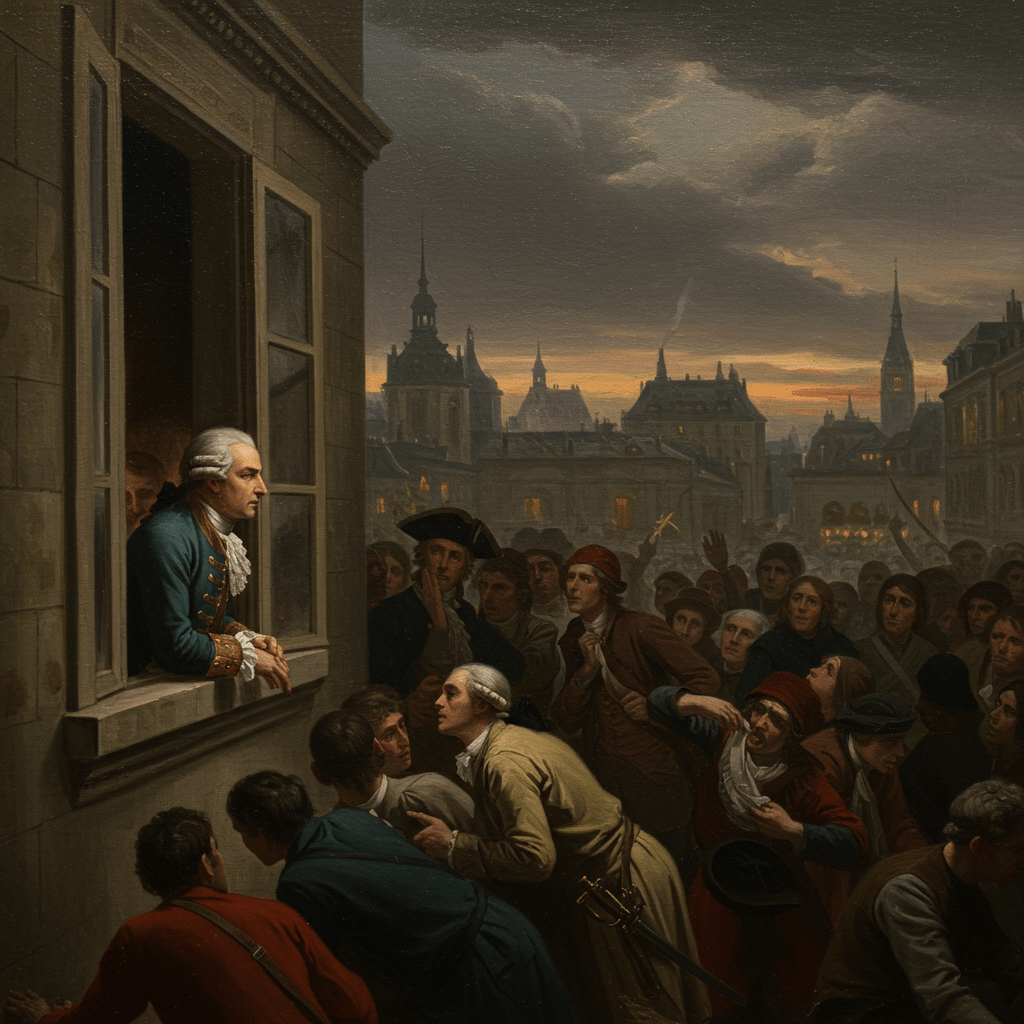

Le gouvernement, pris au dépourvu par l’ampleur de la révolte, réagit avec lenteur et hésitation. Les renforts militaires, envoyés en hâte, arrivent trop tard pour éviter les pires excès. Les communications sont lentes et difficiles, rendant la coordination des forces de l’ordre quasi impossible. Le pouvoir central, affaibli par les événements de Paris, ne parvient pas à imposer son autorité dans les provinces.

La réponse du gouvernement est souvent brutale et disproportionnée, aggravant la situation et alimentant la colère des insurgés. Les exécutions sommaires se multiplient, la répression s’abat sur les villes et les villages, créant un climat de terreur qui ne fait qu’attiser la flamme de la révolte. Le pouvoir, en voulant maintenir l’ordre par la force, ne fait que semer les graines d’une future insurrection.

La fin d’une époque

Les révolutions provinciales de 1848 marquent un tournant dans l’histoire de la France. Elles témoignent de la fragilité du pouvoir central et de la puissance des mouvements populaires. Elles révèlent également les limites des forces de l’ordre, incapables de maîtriser une révolte aussi vaste et aussi déterminée. Les gendarmes et les gardes nationaux, symboles d’ordre et de stabilité, sont mis à l’épreuve, et leur image est ternie par les événements.

La violence et le chaos laissent place à un nouveau paysage politique, une nouvelle donne où le pouvoir devra composer avec les aspirations du peuple. Le souvenir des révolutions provinciales de 1848 restera gravé dans les mémoires, un avertissement sur les limites du pouvoir et la force des mouvements populaires. La France, meurtrie mais transformée, s’apprête à entrer dans une nouvelle ère.