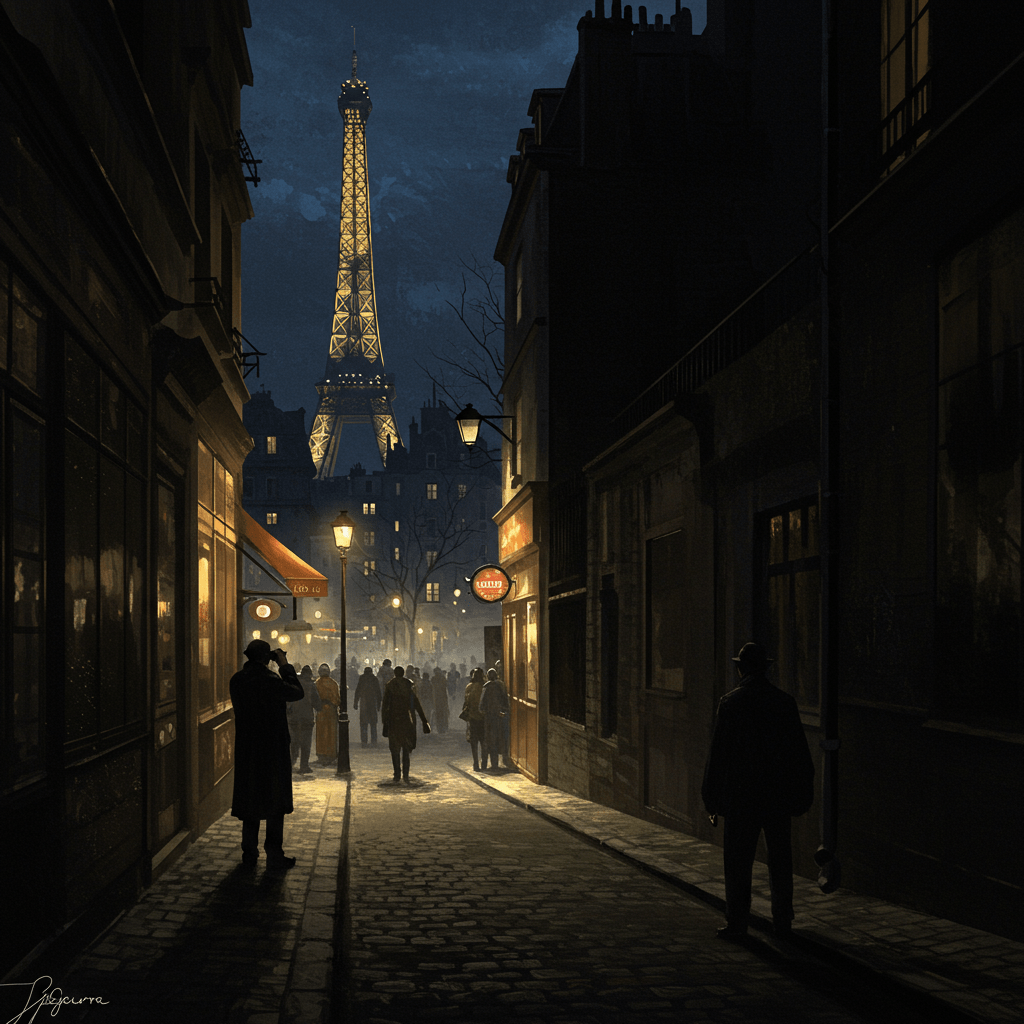

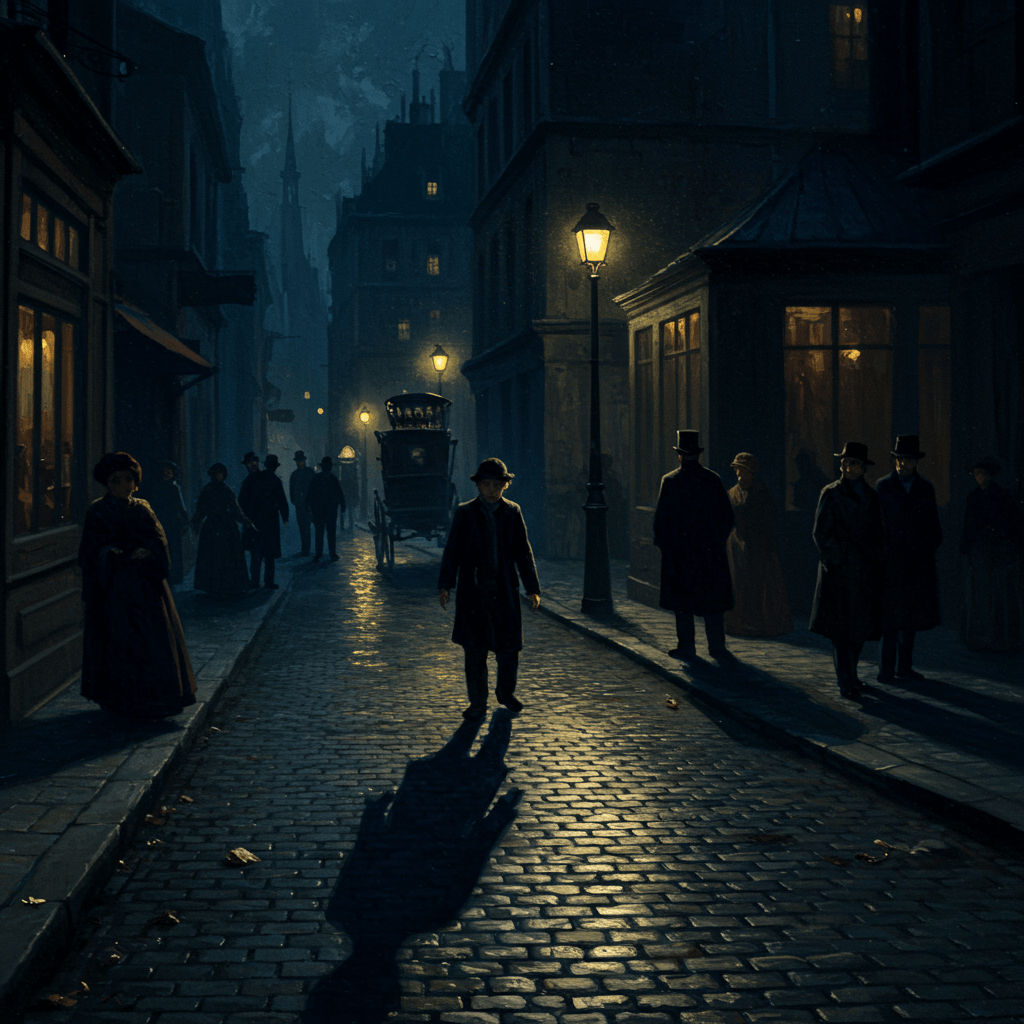

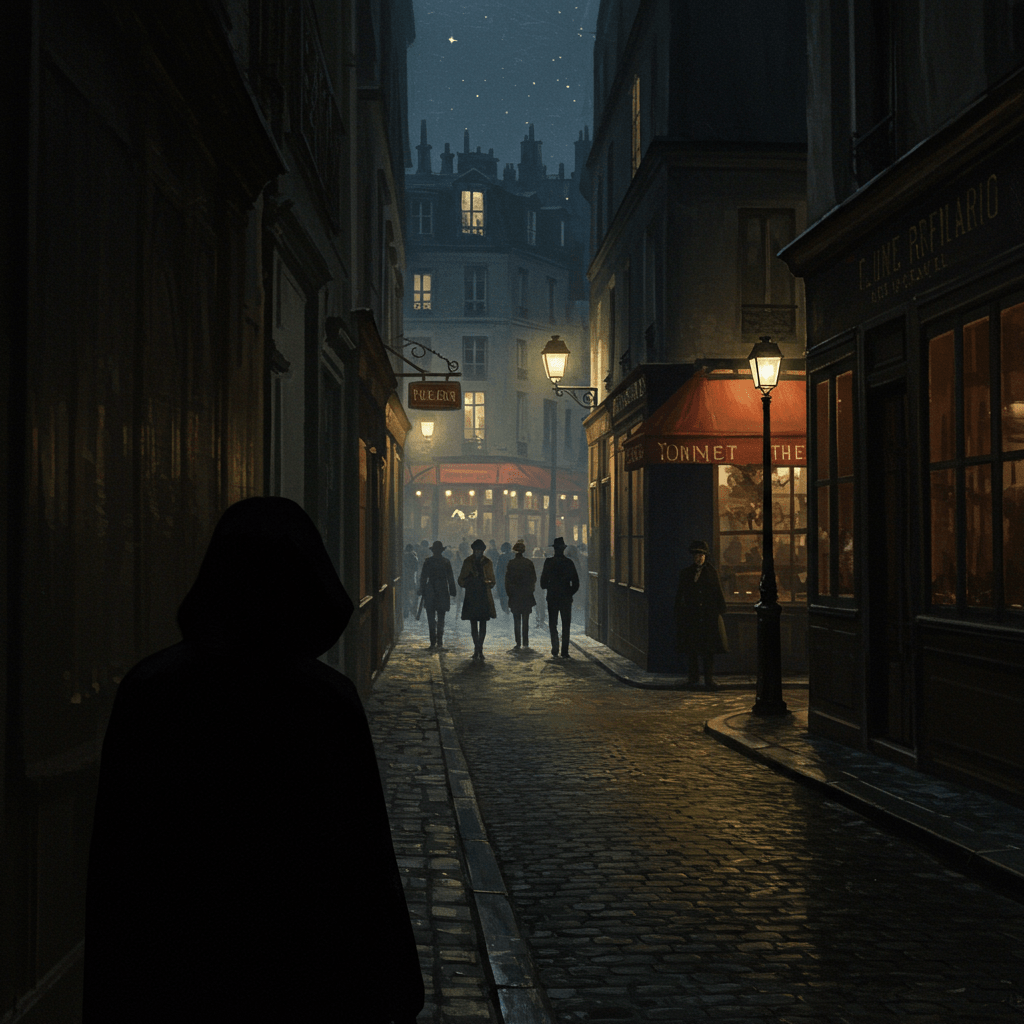

Paris, 1832. Une brume épaisse, digne des plus sombres romans, enveloppait la ville. Les réverbères, chétifs lutins de lumière, peinaient à percer l’obscurité, laissant place à des ombres menaçantes qui dansaient sur les pavés. Dans ce décor, où la misère côtoyait une opulence ostentatoire, se jouait une partie de plus en plus dangereuse, un jeu où la liberté individuelle se trouvait confrontée à la toute-puissance d’une police des mœurs intransigeante, prête à briser des vies au nom de la morale.

Le vent glacial sifflait entre les bâtiments imposants, transportant avec lui les murmures des conversations clandestines et les soupirs des amants qui se rencontraient en cachette. Car Paris, malgré son faste apparent, était aussi le théâtre d’un combat silencieux, une lutte perpétuelle entre l’aspiration à la liberté et les griffes de la censure, une lutte où chaque pas était un pari audacieux.

La Belle Époque des Scandales

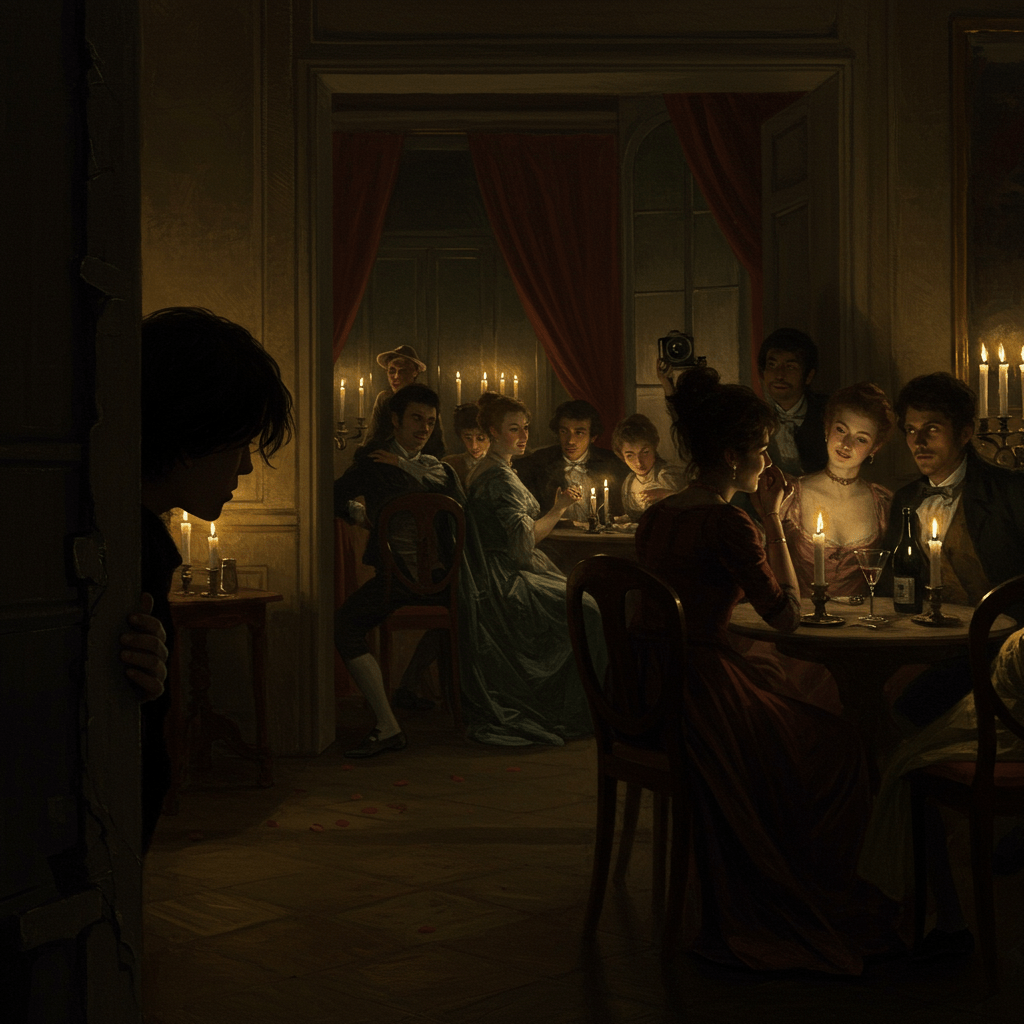

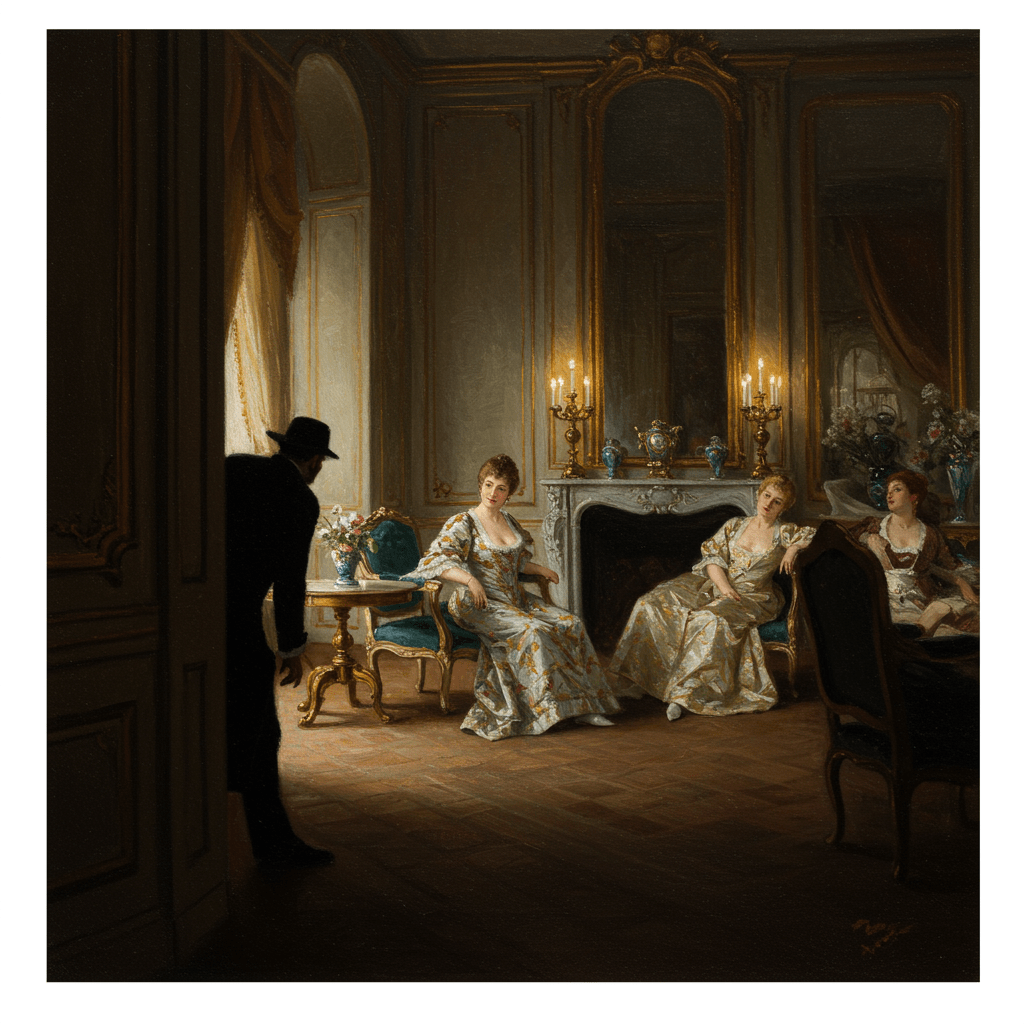

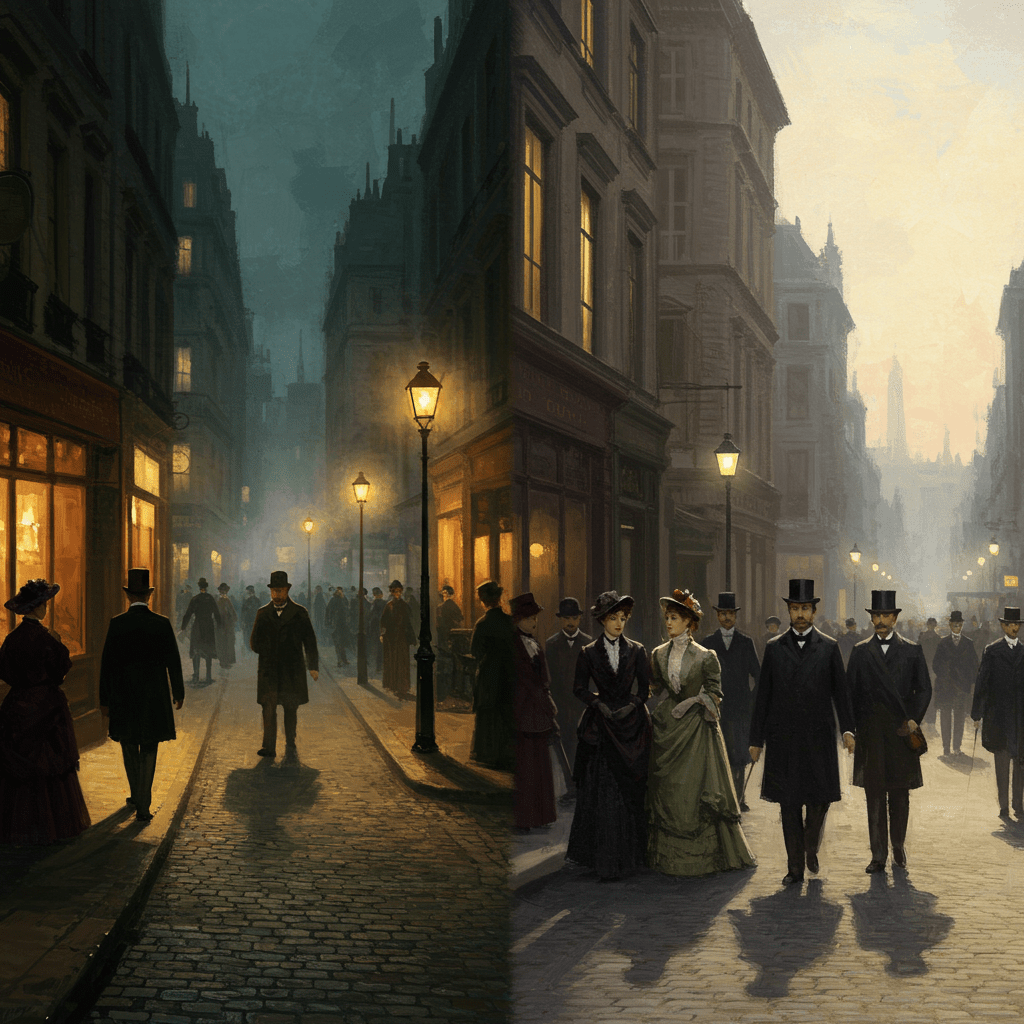

Les salons parisiens, berceaux de l’élégance et du raffinement, vibraient d’une énergie particulière. Derrière les sourires polis et les conversations brillantes se cachaient des secrets, des liaisons dangereuses, des jeux de pouvoir qui défiaient les conventions sociales. La police des mœurs, avec son chef, le sinistre et impitoyable inspecteur Dubois, veillait. Ses agents, des ombres furtives, se glissaient dans les ruelles sombres, épiaient les rendez-vous amoureux, recueillaient des rumeurs, tissant patiemment leur toile pour piéger les âmes rebelles.

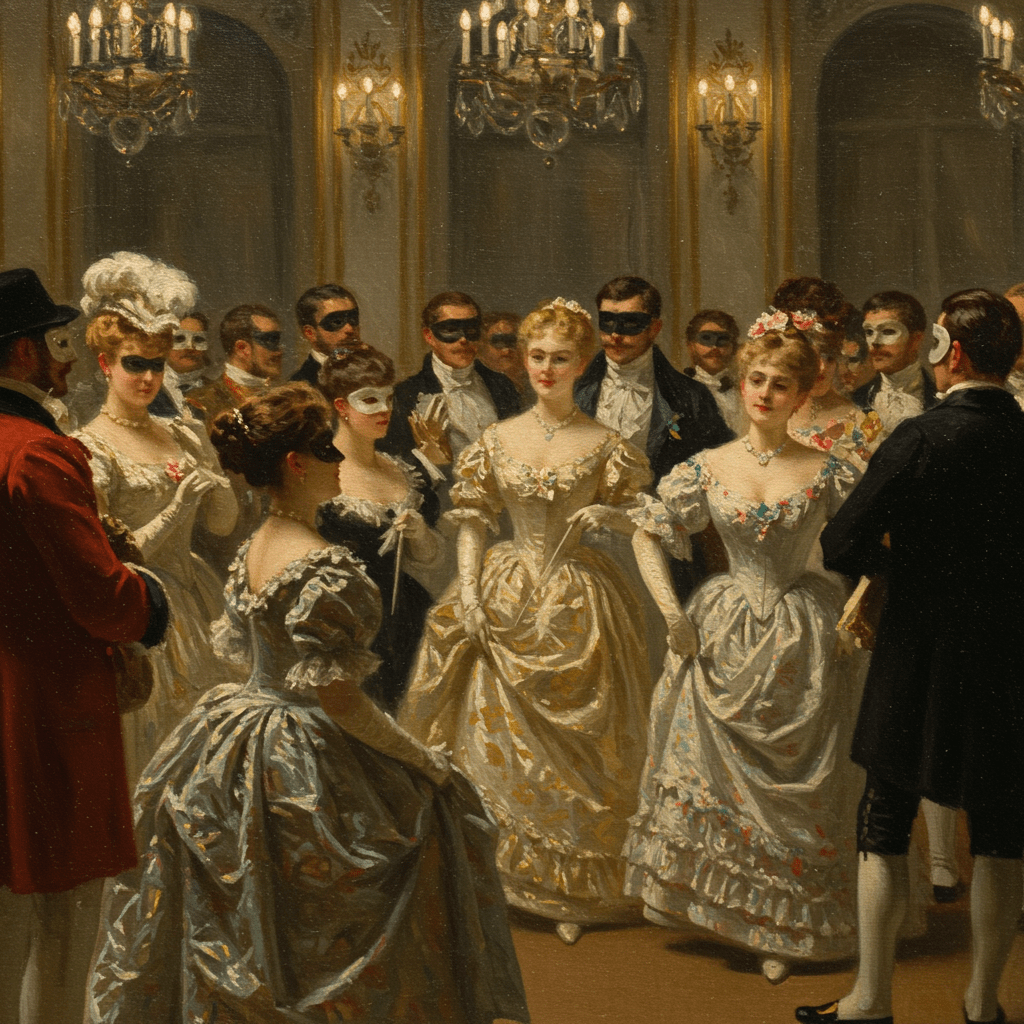

Les bals masqués, ces nuits de liberté et d’anonymat, étaient leurs terrains de chasse préférés. Sous le couvert des masques, des identités se croisaient, des passions s’enflammaient, et l’inspecteur Dubois, avec une précision diabolique, identifiait ses proies. Une simple étreinte, un regard trop intense, un mot mal placé, tout était matière à enquête, à procès, à humiliation publique.

L’Affaire de la Comtesse de Valois

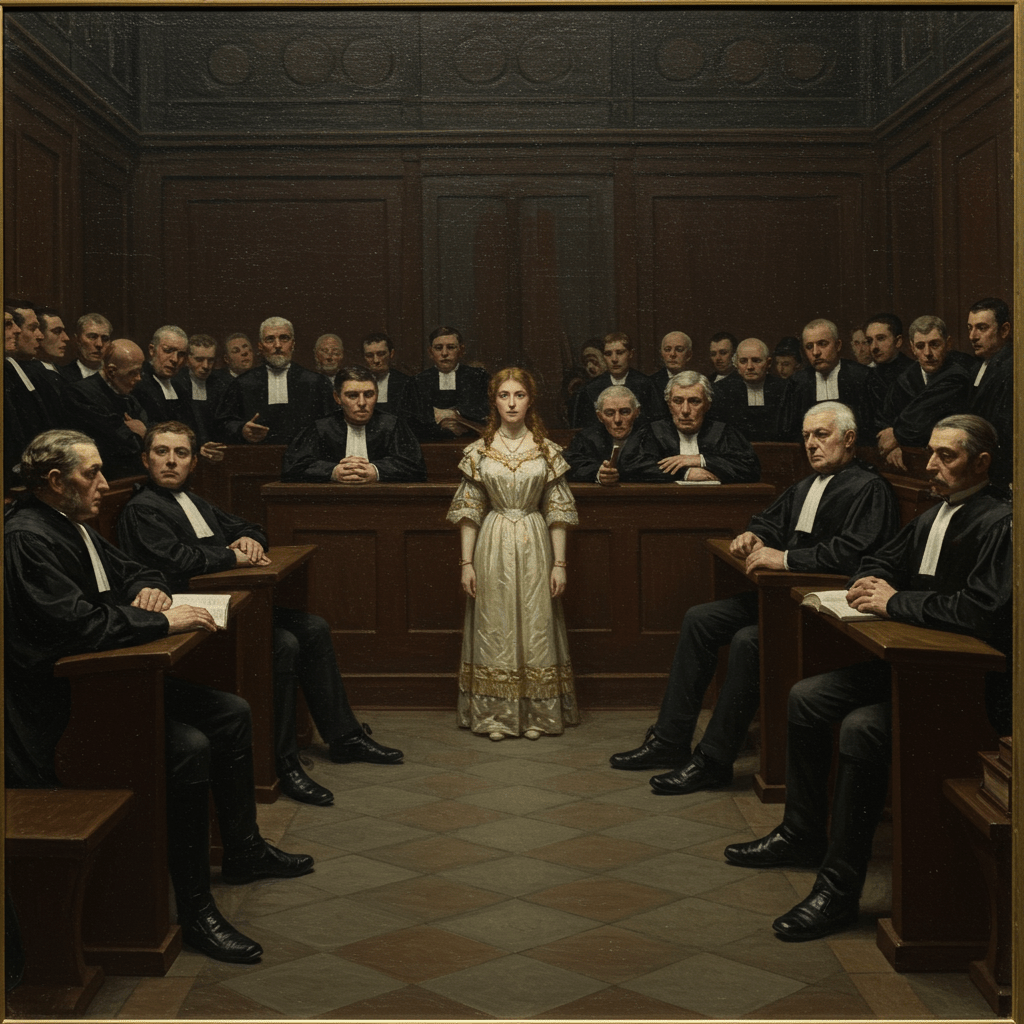

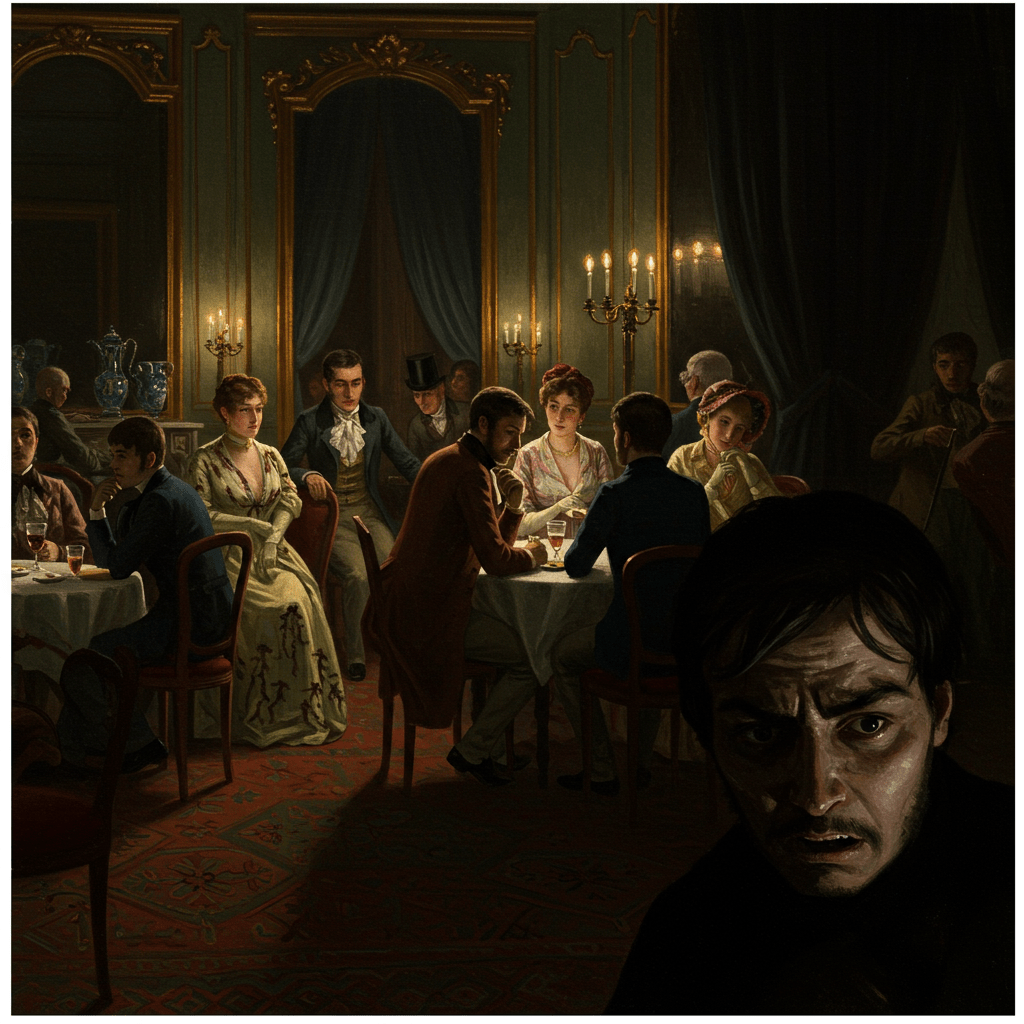

L’arrestation de la Comtesse de Valois fut un événement qui secoua la haute société parisienne. Accusée d’adultère et de conduite immorale, cette femme d’une beauté saisissante, connue pour son esprit vif et indépendant, devint le symbole de la lutte contre la répression morale. Le procès, qui dura des semaines, fut un spectacle macabre, où la vérité se mélangeait à la rumeur, où les témoignages contradictoires se chevauchaient, et où l’inspecteur Dubois, avec une habileté perverse, manipulait les faits pour atteindre ses objectifs.

La comtesse, défendue par un avocat brillant mais désemparé, fut confrontée à la violence du système judiciaire. Les pressions sociales étaient immenses, la peur du scandale public paralysait les témoins, et l’inspecteur Dubois, impitoyable, ne laissait rien passer. Le verdict, une condamnation sévère, provoqua un tollé général, mais la machine judiciaire avait déjà broyé sa victime.

Les Résistants Silencieux

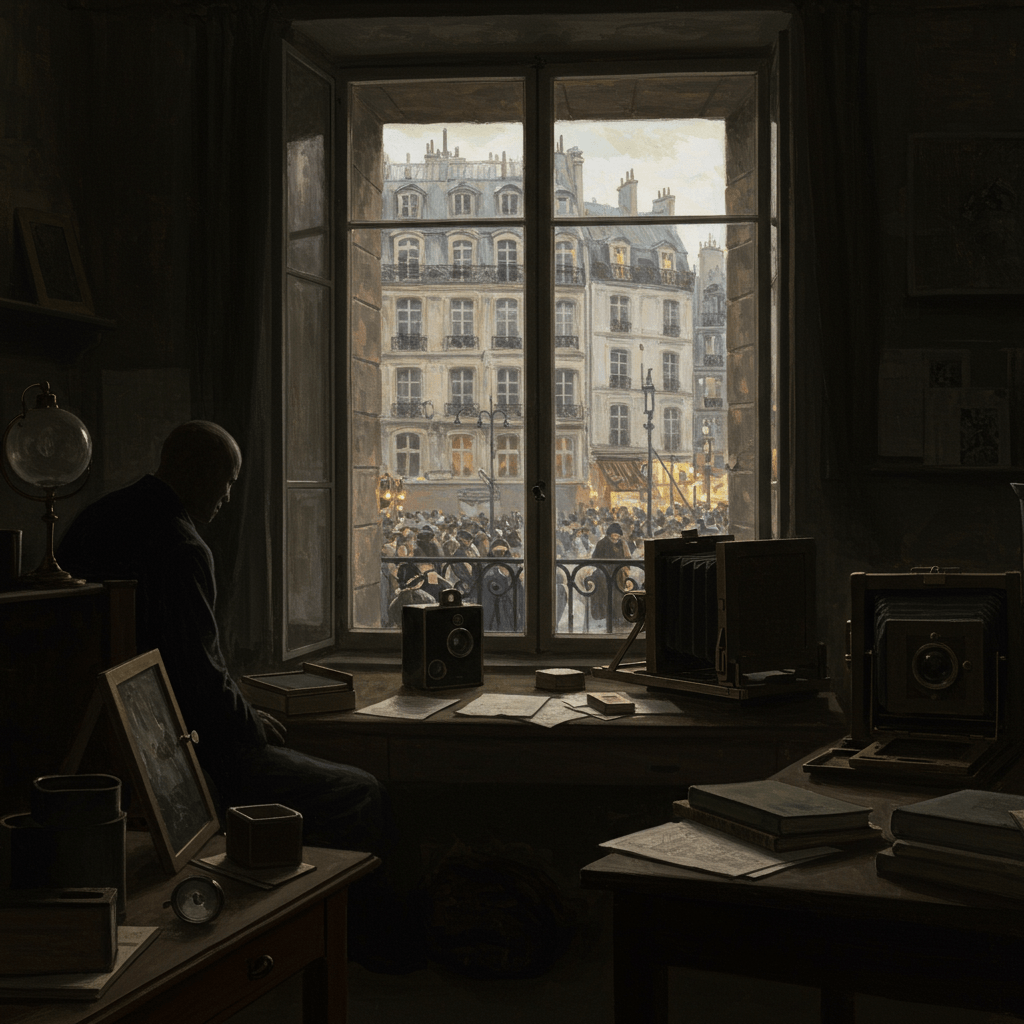

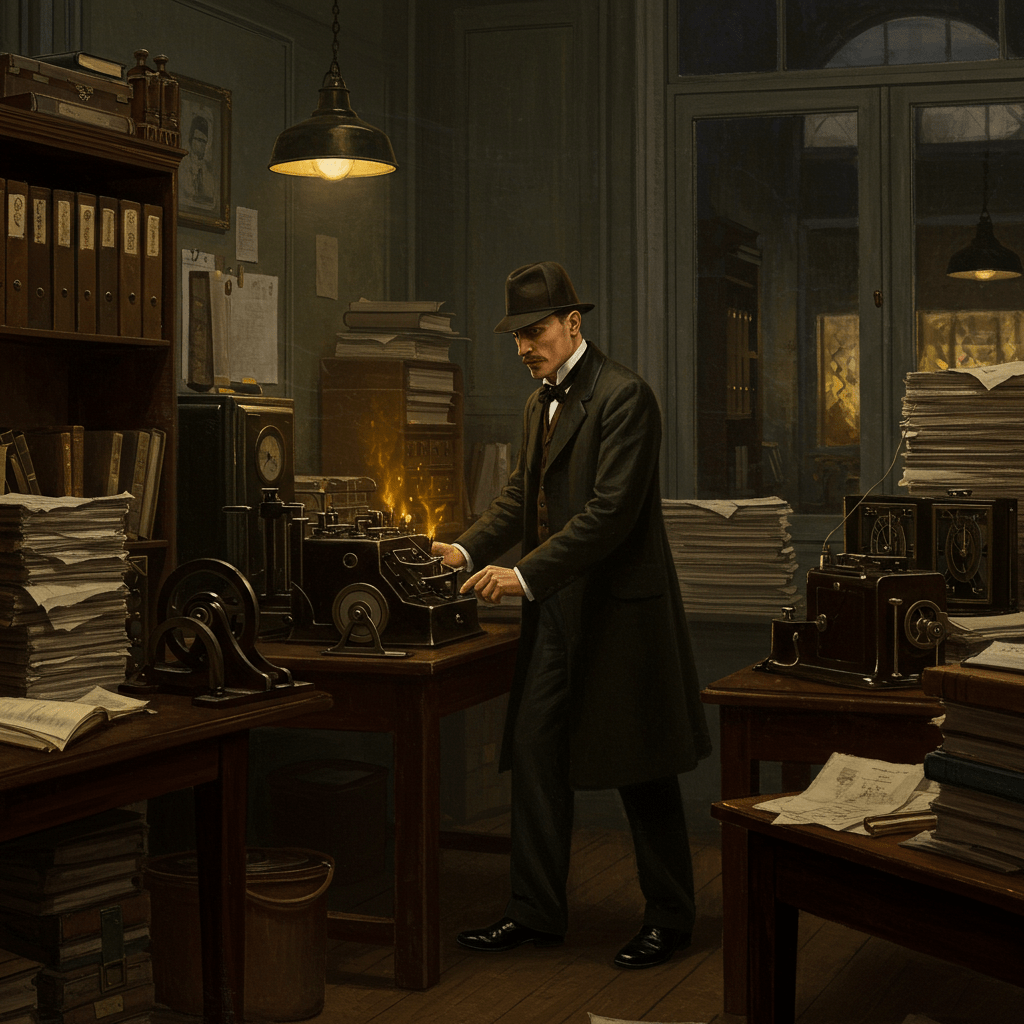

Cependant, face à la tyrannie de la morale et à la cruauté de la police des mœurs, une résistance s’organisa. Dans l’ombre, des groupes clandestins œuvraient pour protéger les victimes de la répression, pour aider les amants épris à se rencontrer en toute sécurité, pour diffuser des tracts dénonçant l’abus de pouvoir.

Ces résistants, anonymes et courageux, mettaient leur vie en danger pour défendre la liberté individuelle. Ils étaient les écrivains, les artistes, les intellectuels, les citoyens ordinaires qui refusaient de se soumettre à la dictature de l’ordre moral. Leurs actions, discrètes mais déterminées, semèrent le doute, mirent à mal la crédibilité de l’inspecteur Dubois et ouvrirent des brèches dans le mur de la censure.

Leurs méthodes étaient variées : des réseaux d’information secrets, des passages cachés dans les ruelles, des codes complexes pour communiquer, une solidarité indéfectible entre membres du groupe. Chaque action était un acte de défi, une provocation subtile adressée à un régime de terreur morale.

L’Héritage d’une Révolte

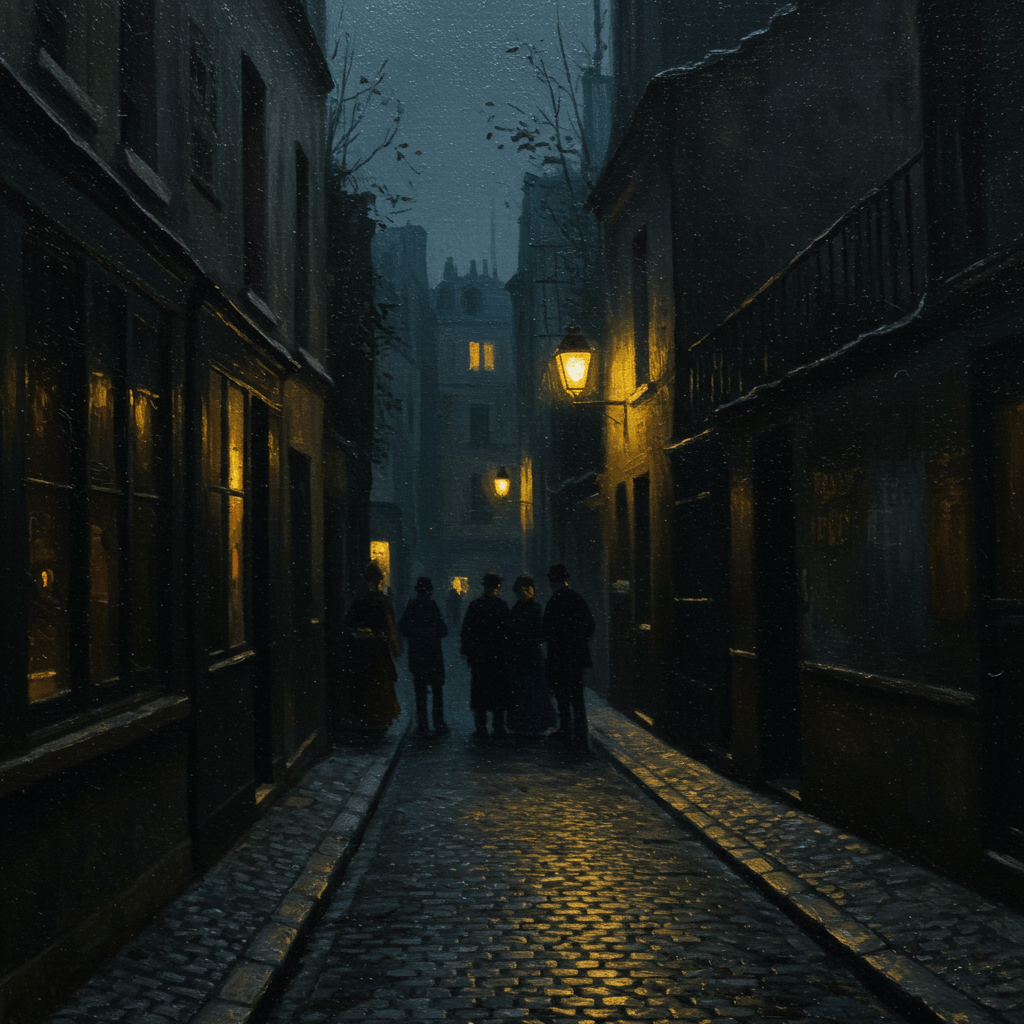

Le combat pour la liberté individuelle ne connut pas de fin définitive. L’affaire de la Comtesse de Valois, et tant d’autres drames similaires, laissent un héritage complexe et ambivalent. L’ombre de l’inspecteur Dubois continue de planer sur la mémoire collective, un symbole de la répression morale et de l’abus de pouvoir. Cependant, la résistance silencieuse, la lutte acharnée pour la liberté, a laissé une trace indélébile dans l’histoire, rappelant à chacun le prix de la liberté et la nécessité éternelle de la défendre.

Les murmures des conversations clandestines, les soupirs des amants, les pas furtifs des résistants, tout cela résonne encore aujourd’hui, un écho persistant dans les rues de Paris, un rappel que la lutte pour la liberté est un combat permanent, un jeu que l’on ne peut jamais se permettre de perdre.