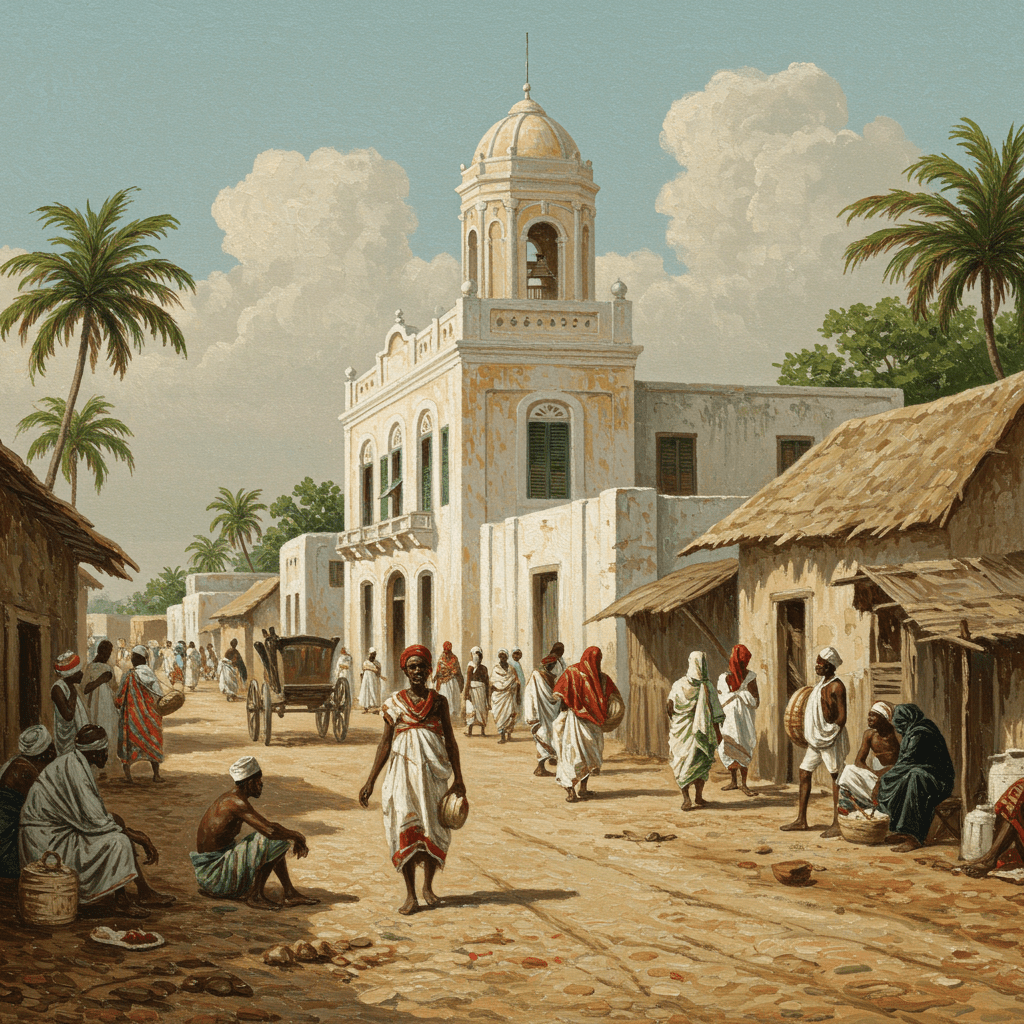

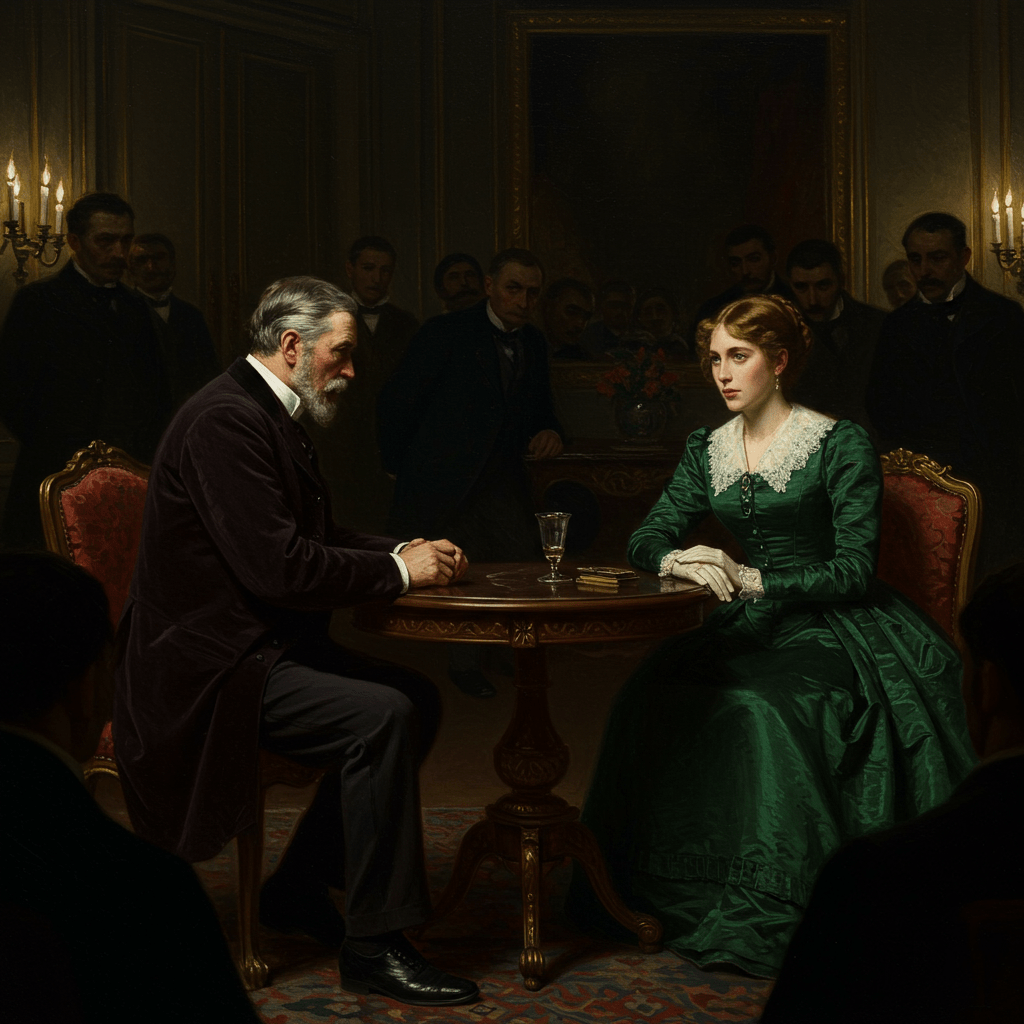

L’année est 1882. Sous le ciel brûlant de la Martinique, une jeune femme, Antoinette, aux yeux noirs et profonds comme les abysses tropicales, est arrêtée. Son crime ? Indécence. Un simple regard échangé, un geste mal interprété, suffisent à la condamner aux geôles coloniales. Autour d’elle, le silence complice des autorités, la rumeur sourde qui se propage dans les rues poussiéreuses de Fort-de-France. Ce n’est pas une histoire isolée. C’est une facette sombre, souvent occultée, de la colonisation française : la police des mœurs et son implacable emprise sur les vies des colonisés et des colonisateurs.

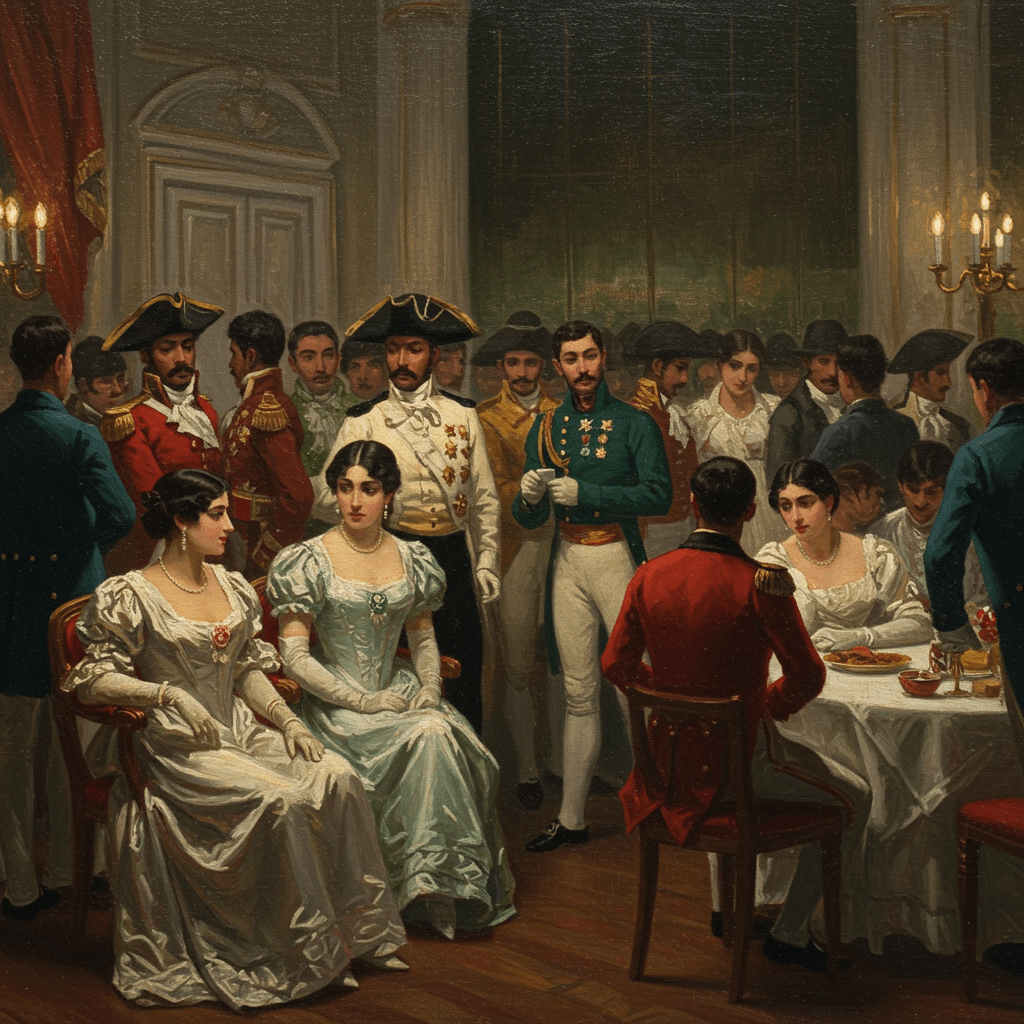

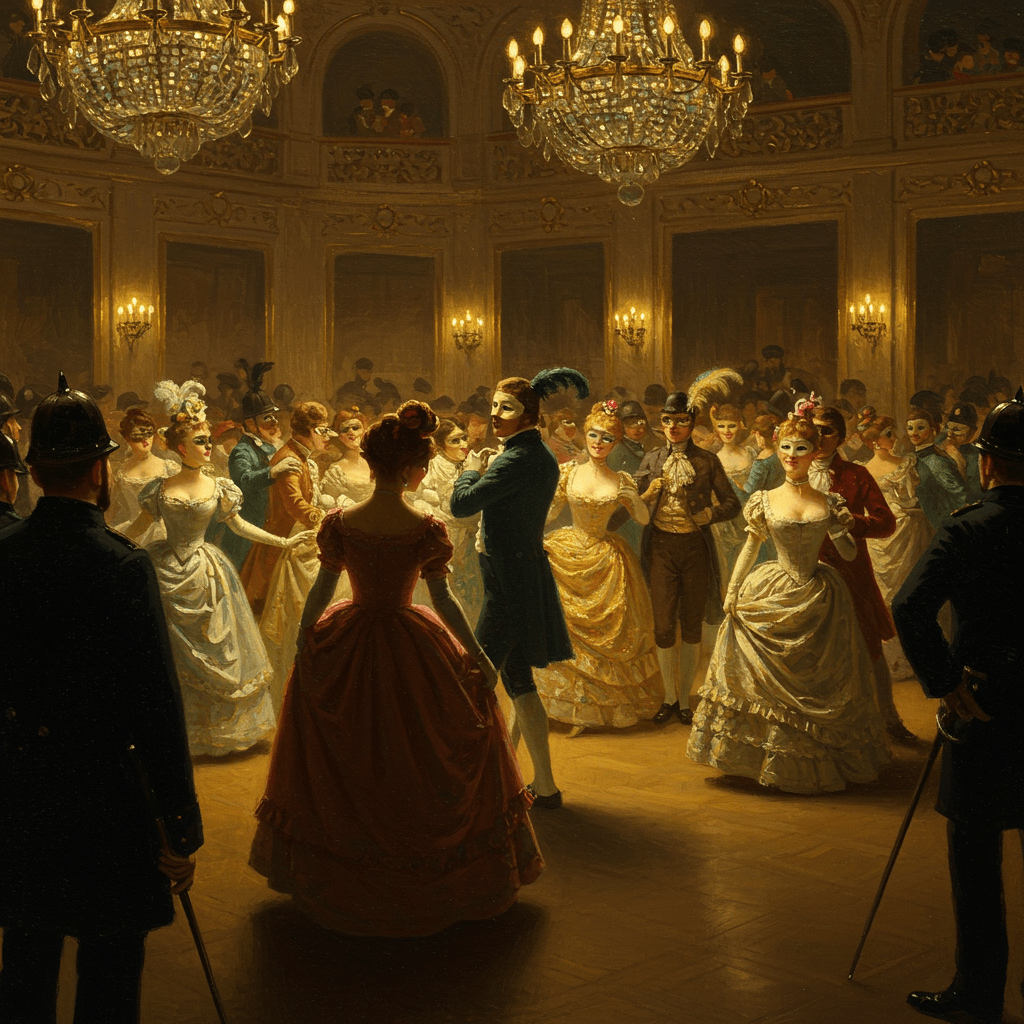

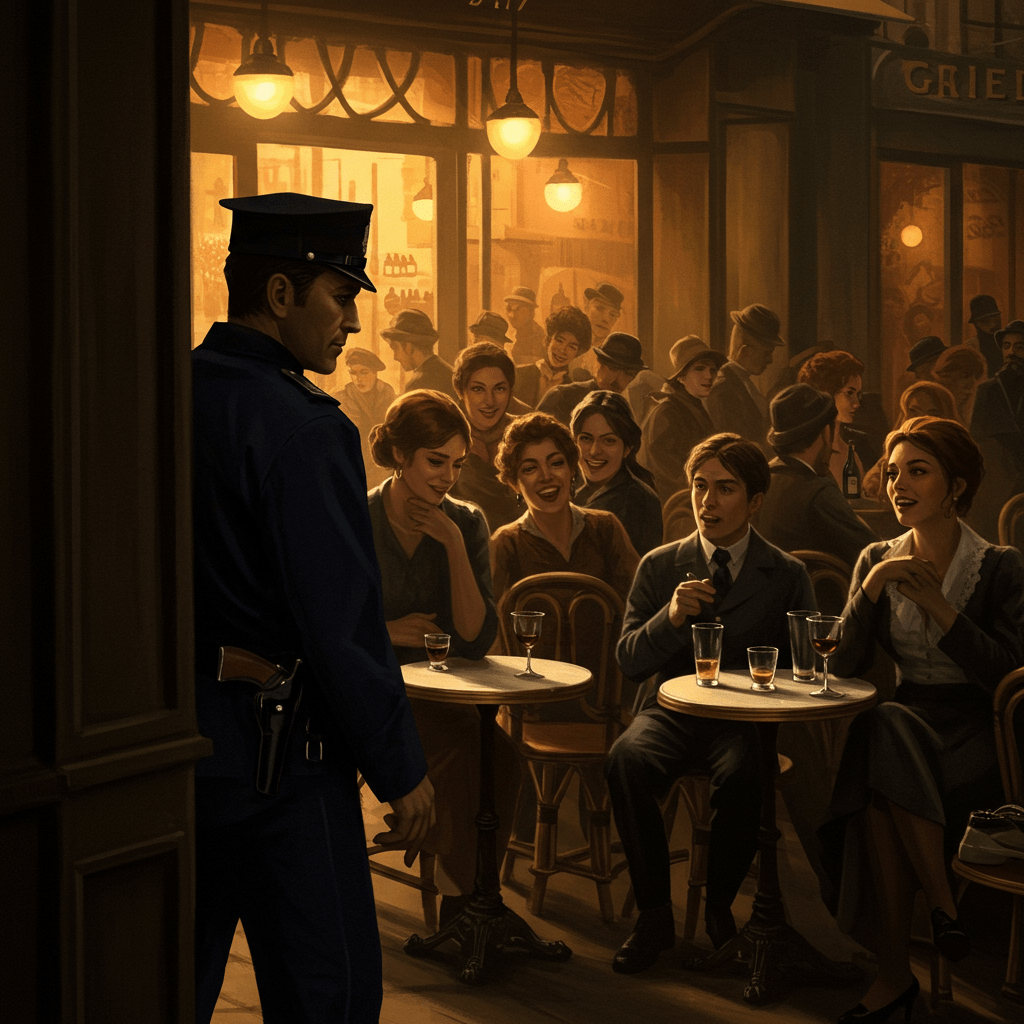

Le système colonial, dans sa prétendue mission civilisatrice, avait mis en place une surveillance morale implacable. La police des mœurs, loin de se limiter à la répression des délits sexuels, servait avant tout à maintenir l’ordre social imposé par la puissance coloniale, un ordre qui reposait sur une hiérarchie raciale et une soumission absolue. Les femmes, en particulier les femmes noires, étaient les victimes privilégiées de cette répression, leur corps, leur sexualité, considérés comme des terrains de conquête et de contrôle.

Le Contrôle des Corps

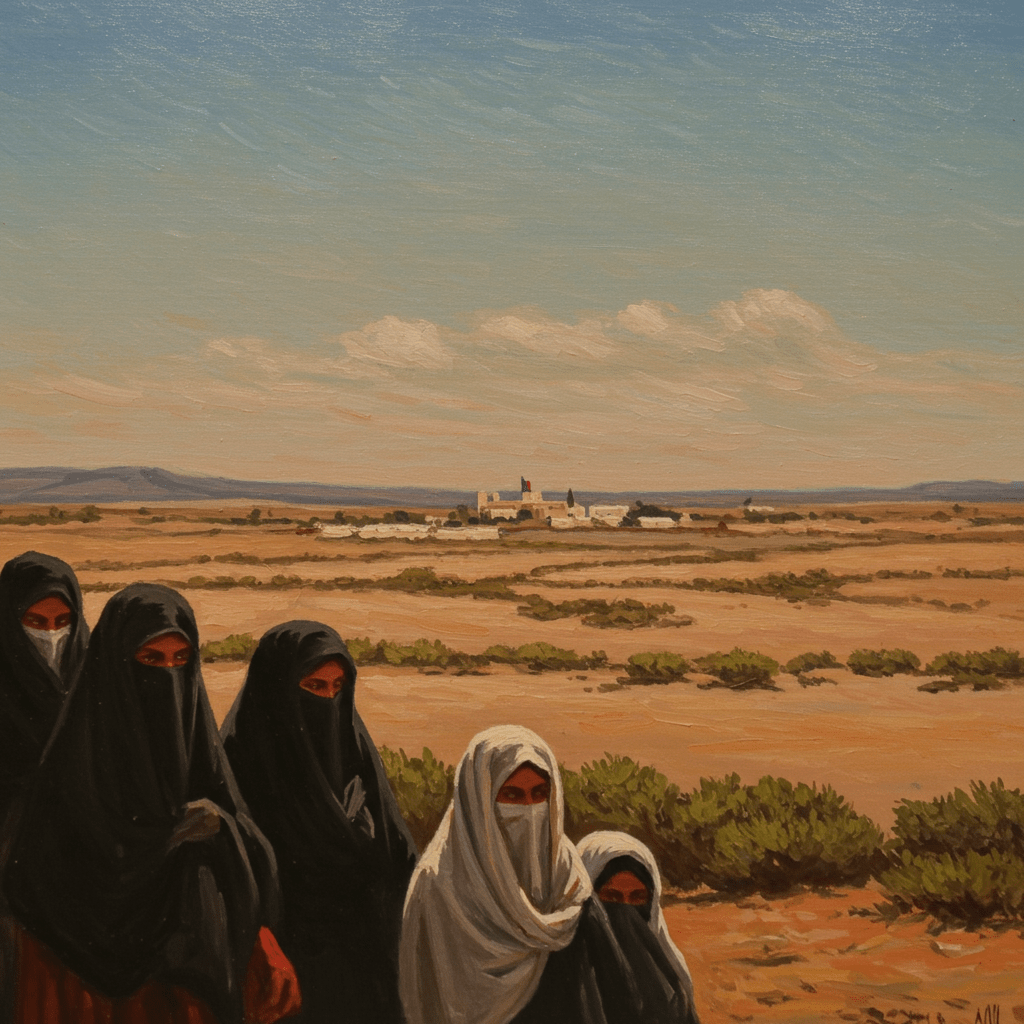

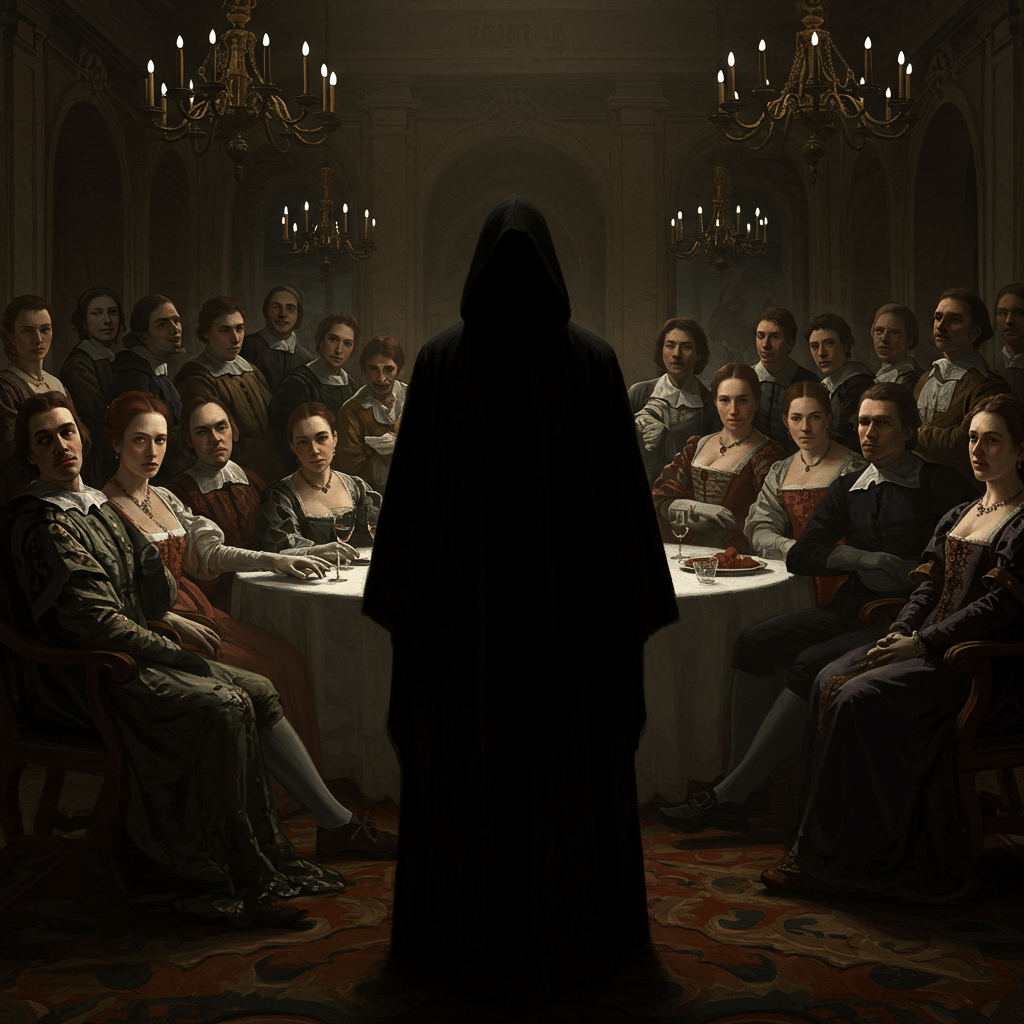

La surveillance était omniprésente. Les informateurs, souvent des membres de la communauté elle-même, rapportaient le moindre écart de conduite, la moindre transgression des normes morales imposées. Les sanctions étaient disproportionnées, allant de l’amende au bannissement, en passant par l’emprisonnement et la déportation. Les procès étaient souvent expéditifs, les preuves anecdotiques, les témoignages biaisés par le racisme ambiant. La justice coloniale, instrument de domination, servait à maintenir l’ordre et à intimider la population. Antoinette n’était qu’un exemple parmi des milliers d’autres, des vies brisées au nom de la morale hypocritement défendue par l’administration coloniale.

Les Silences Officiels

Les archives officielles, souvent lacunaires et partiales, cachent une grande partie de la vérité. Les rapports de police, rédigés avec une langue de bois savante, occultaient la violence et l’arbitraire de la répression. Les témoignages des victimes, lorsqu’ils existaient, étaient souvent ignorés ou discrédités. Ce silence, volontairement entretenu, permettait de dissimuler la réalité brutale de la colonisation, une réalité faite de domination, d’exploitation et de répression. La police des mœurs, en imposant ses règles arbitraires, contribuait à la construction d’un récit officiel qui minimisait les atrocités commises au nom de la France.

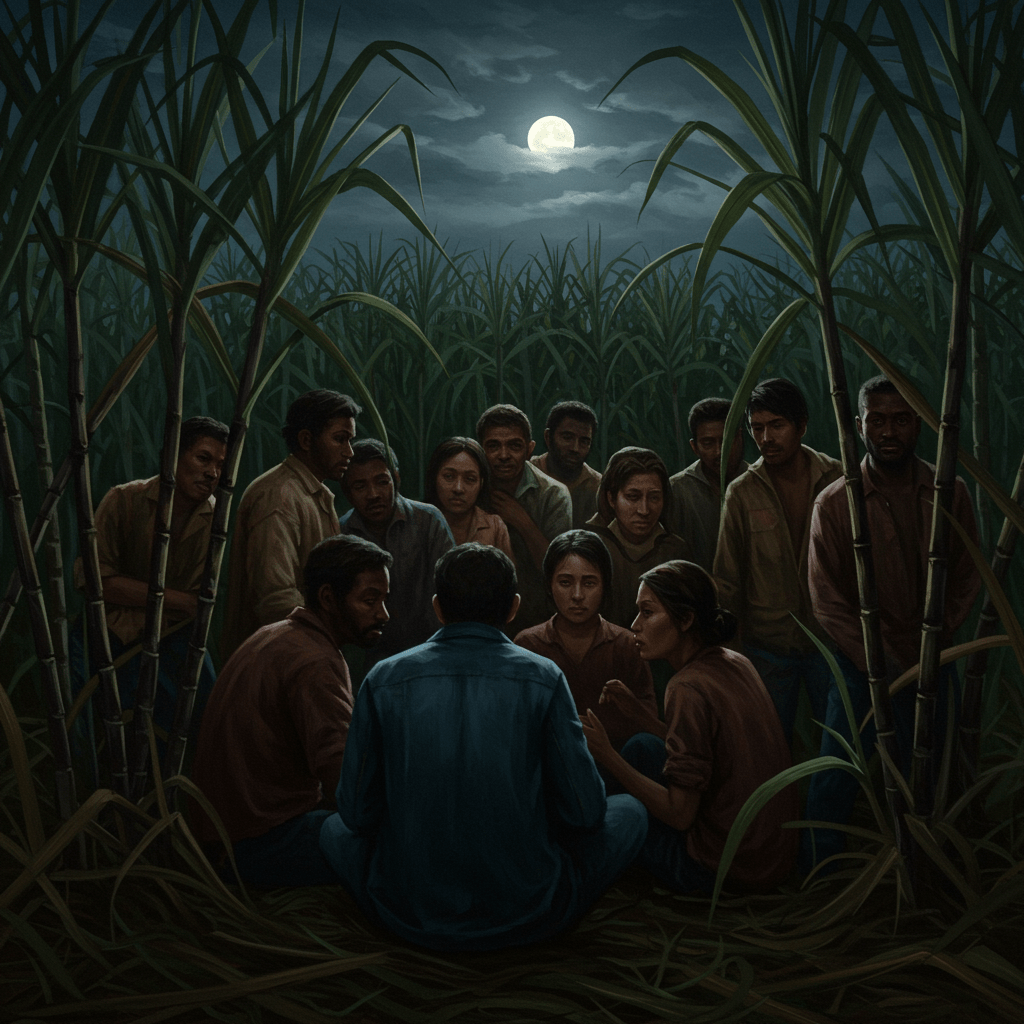

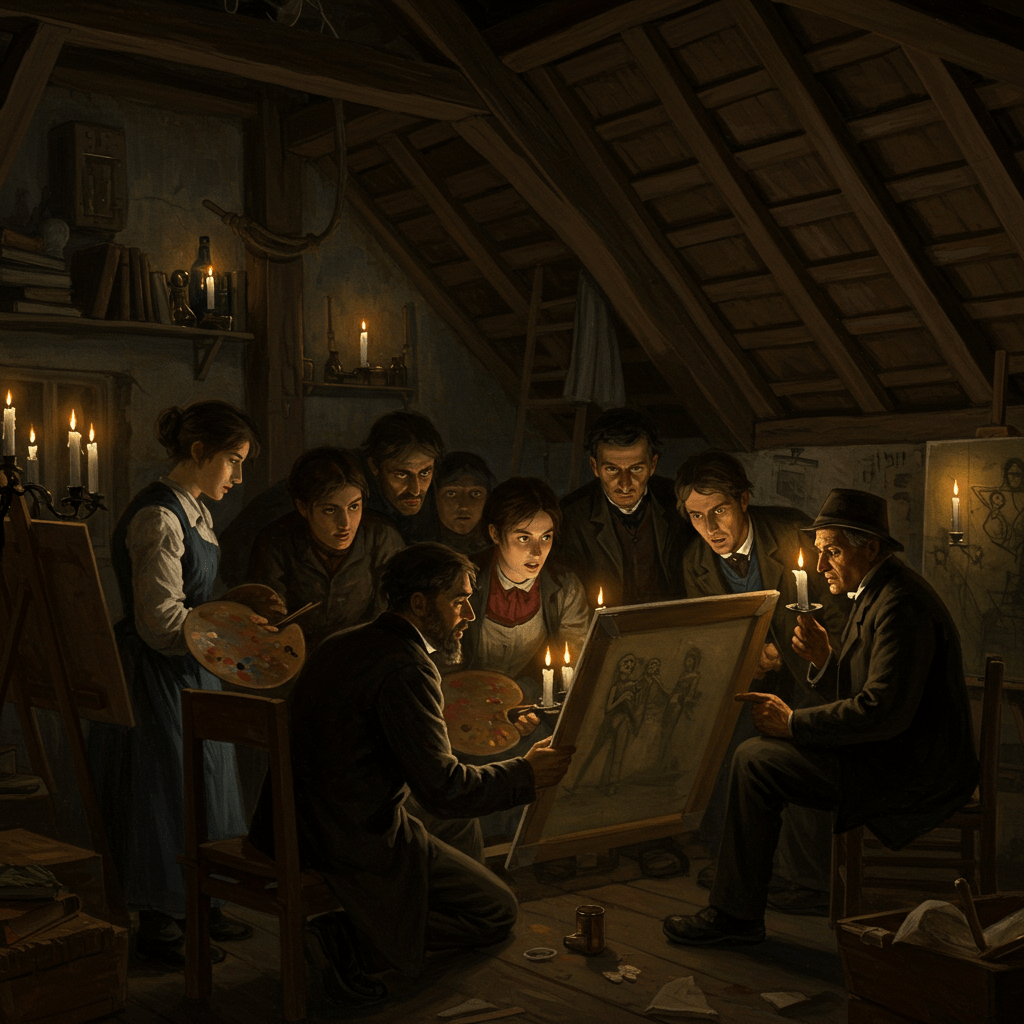

La Résistance Silencieuse

Cependant, la résistance existait, même si elle était discrète, insidieuse. Des réseaux d’entraide se tissaient dans l’ombre, des femmes s’entraidaient, se protégeant mutuellement contre les abus de pouvoir. La solidarité, un rempart contre la solitude et la peur, permettait de survivre dans un contexte d’oppression constante. Les formes de révolte étaient multiples : la désobéissance passive, la résilience, le maintien de traditions culturelles et spirituelles, autant de moyens de résister à la domination culturelle et morale imposée par le colonisateur. Ces actes de résistance, bien que non documentés, témoignent d’une force incroyable, d’une capacité à survivre et à préserver son identité face à une machine de répression implacable.

L’Héritage Oublié

L’héritage de la police des mœurs dans les colonies françaises est lourd de conséquences. Les traumatismes infligés aux victimes, la stigmatisation des communautés, la destruction de familles, autant de blessures qui se transmettent de génération en génération. Le silence qui a entouré cette réalité pendant si longtemps a empêché une véritable réconciliation et une juste appréciation des souffrances endurées. Aujourd’hui, il est essentiel de mettre en lumière ces aspects obscurs de l’histoire coloniale, de donner une voix aux victimes et de comprendre les mécanismes de domination qui ont permis ces injustices.

Antoinette, disparue dans les méandres de l’histoire coloniale, incarne la souffrance de nombreuses femmes et hommes victimes d’un système brutal et injuste. Son histoire, et celles des autres, nous rappellent la nécessité de déconstruire les mythes de la colonisation et de construire un récit plus juste, plus complet, qui rende enfin hommage à la mémoire de ceux qui ont souffert dans le silence.