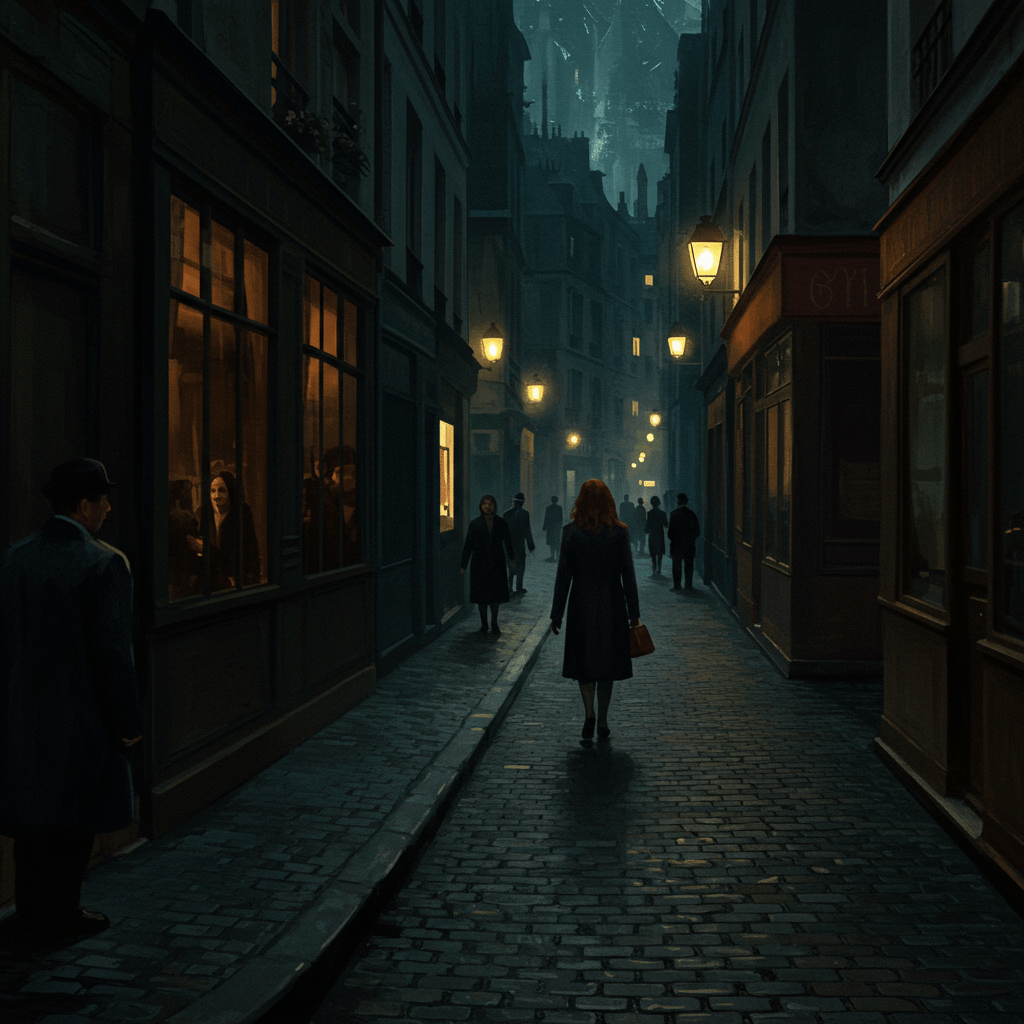

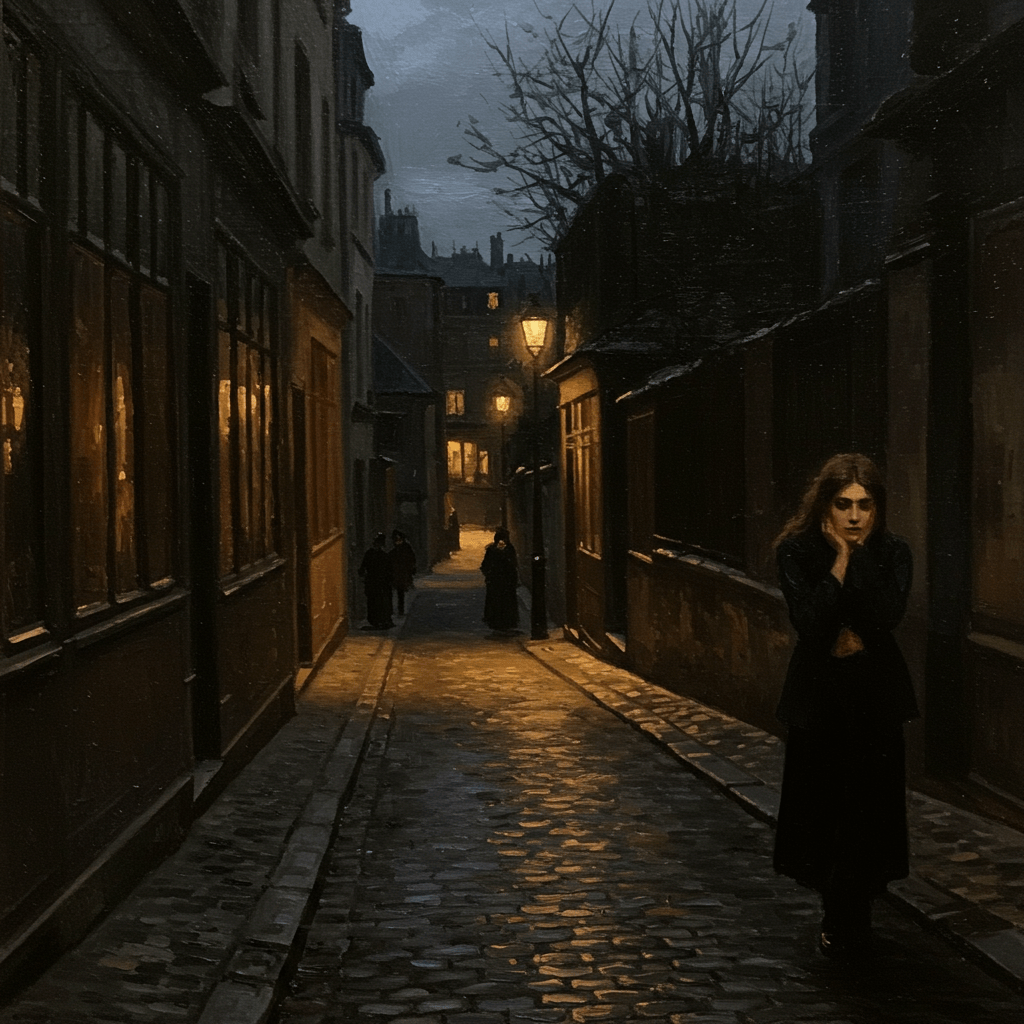

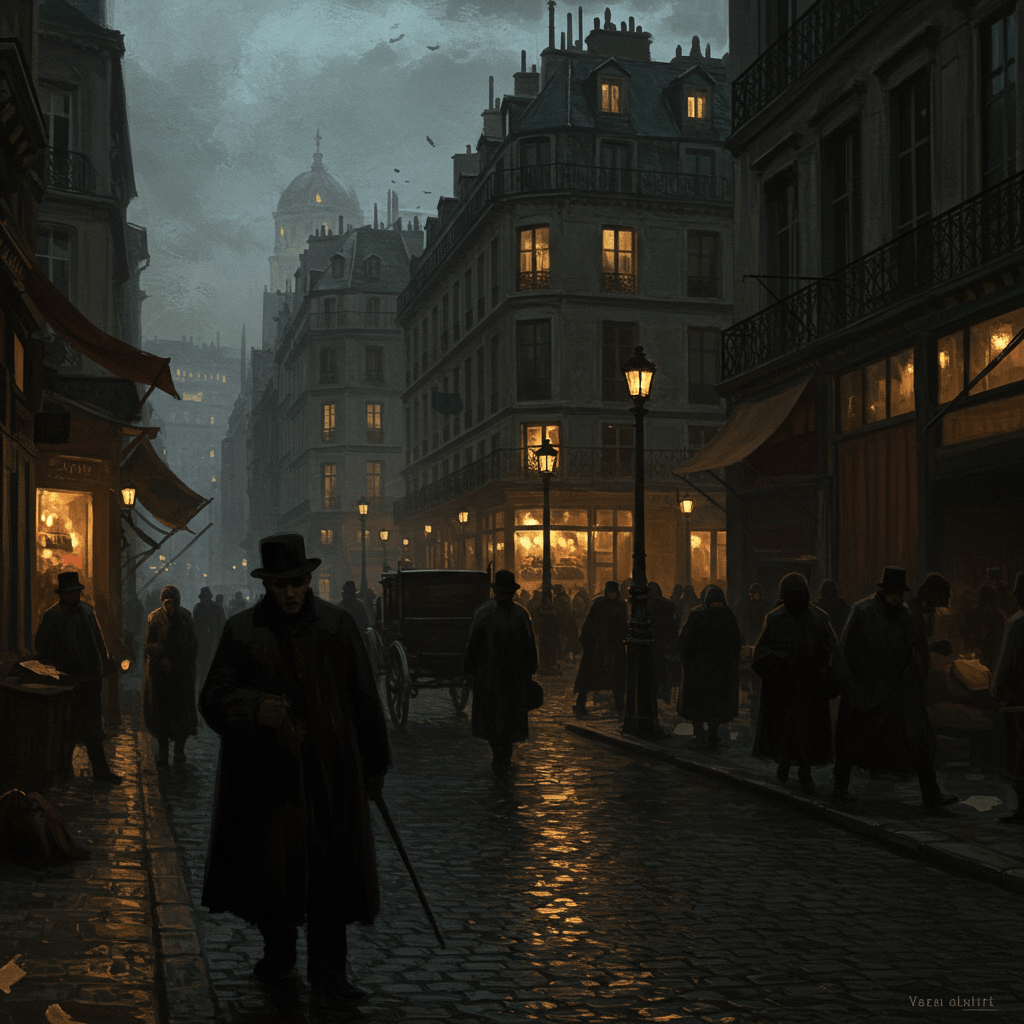

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’odeurs nauséabondes, enveloppait les ruelles tortueuses du quartier Saint-Denis. Les lanternes à gaz, chétives sentinelles contre les ténèbres, projetaient des ombres menaçantes sur les murs décrépis. C’est dans ce labyrinthe urbain, où la vertu et le vice se côtoyaient sans pudeur, que se jouait une tragédie silencieuse, une guerre invisible menée par les femmes, victimes et bourreaux de la police des mœurs.

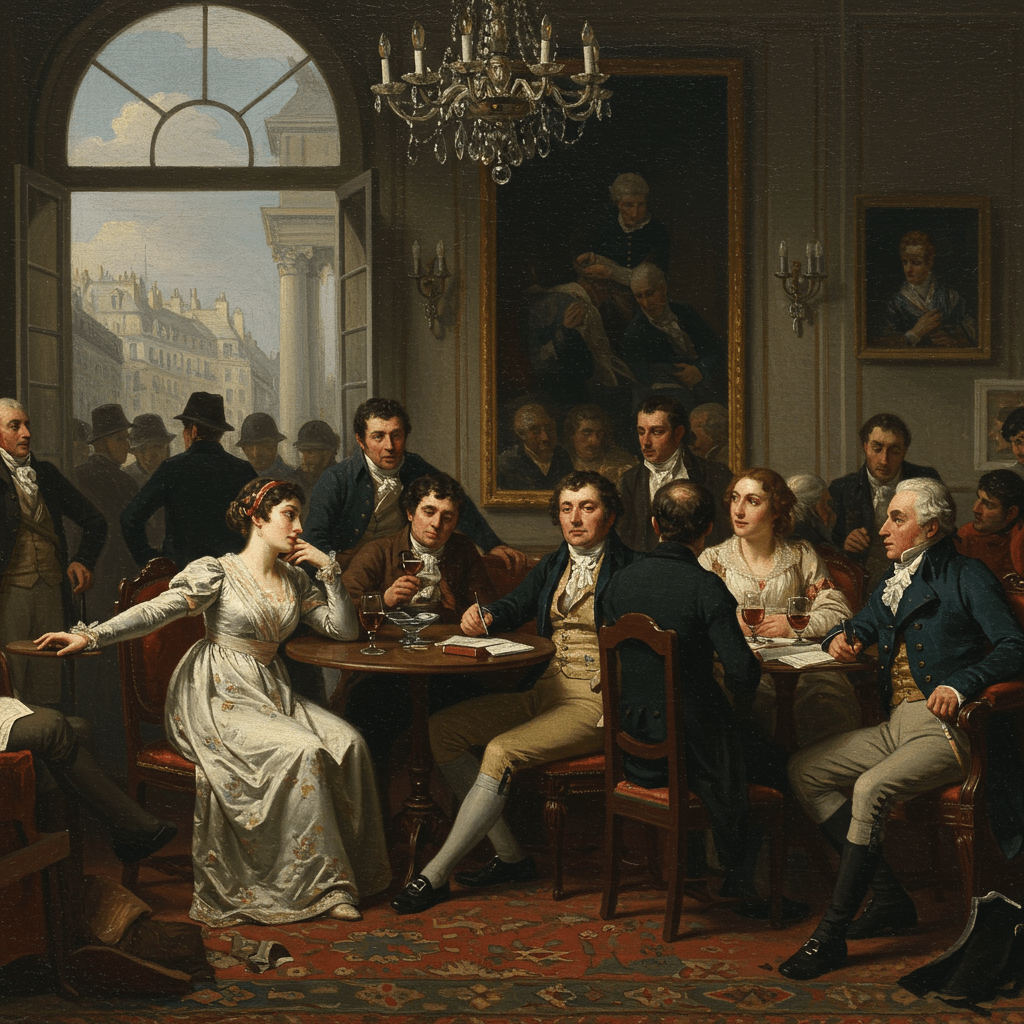

Leur histoire, souvent ignorée, est pourtant aussi palpitante que celle des plus grands héros. Car ces femmes, tiraillées entre la nécessité et la morale, défiaient les conventions, bravaient la loi, et parfois, même, la justice. Elles étaient les espions, les indicatrices, les victimes consentantes ou non, les manipulatrices et même, à l’occasion, les bourreaux de ce système impitoyable qui régissait la vie privée et publique des Parisiens.

Les Anges Déchus: Les Femmes Piégées

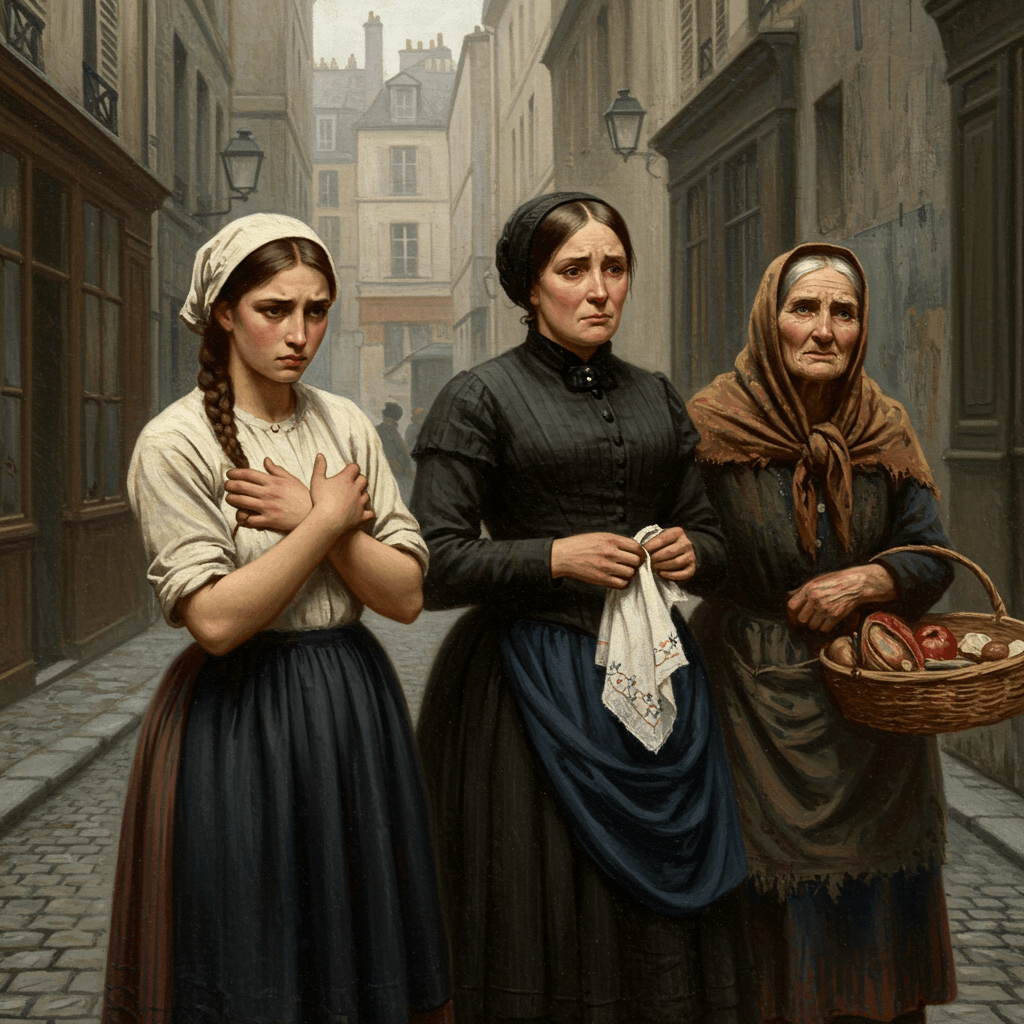

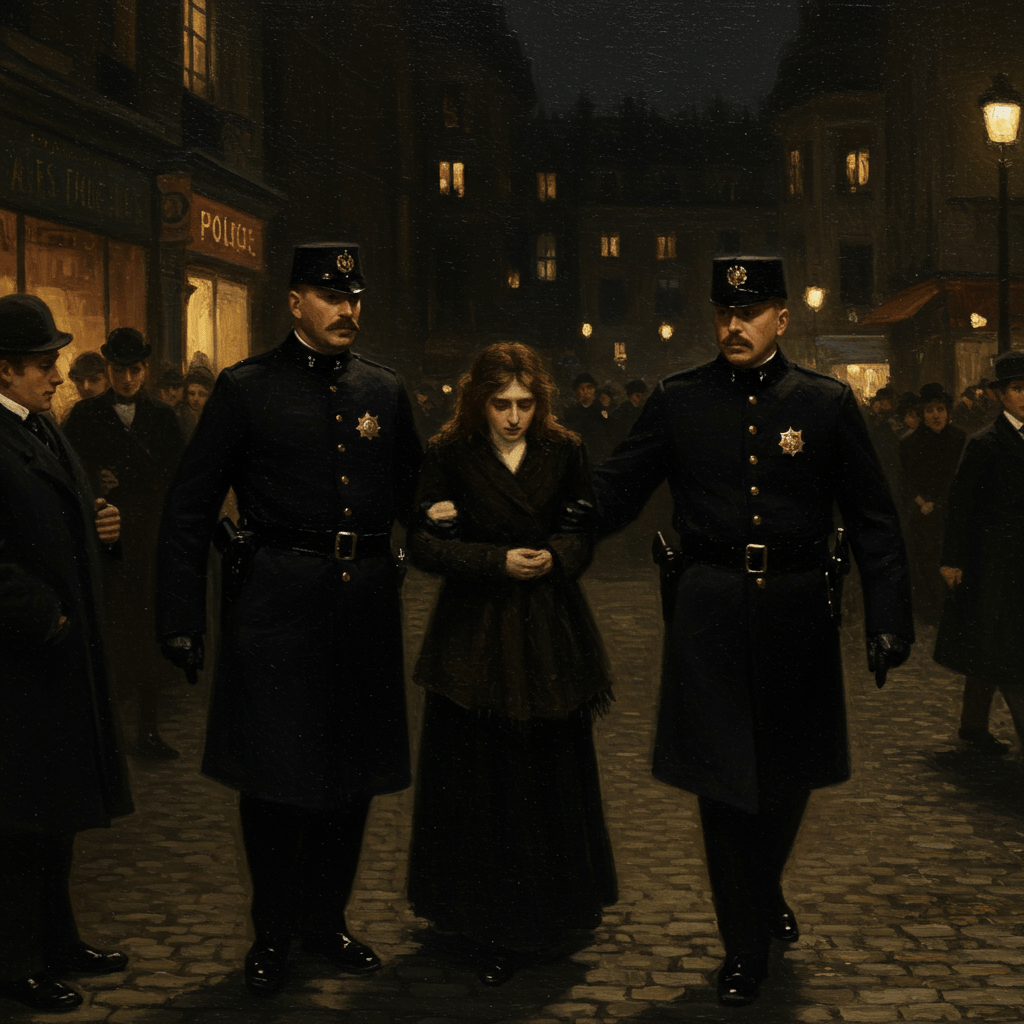

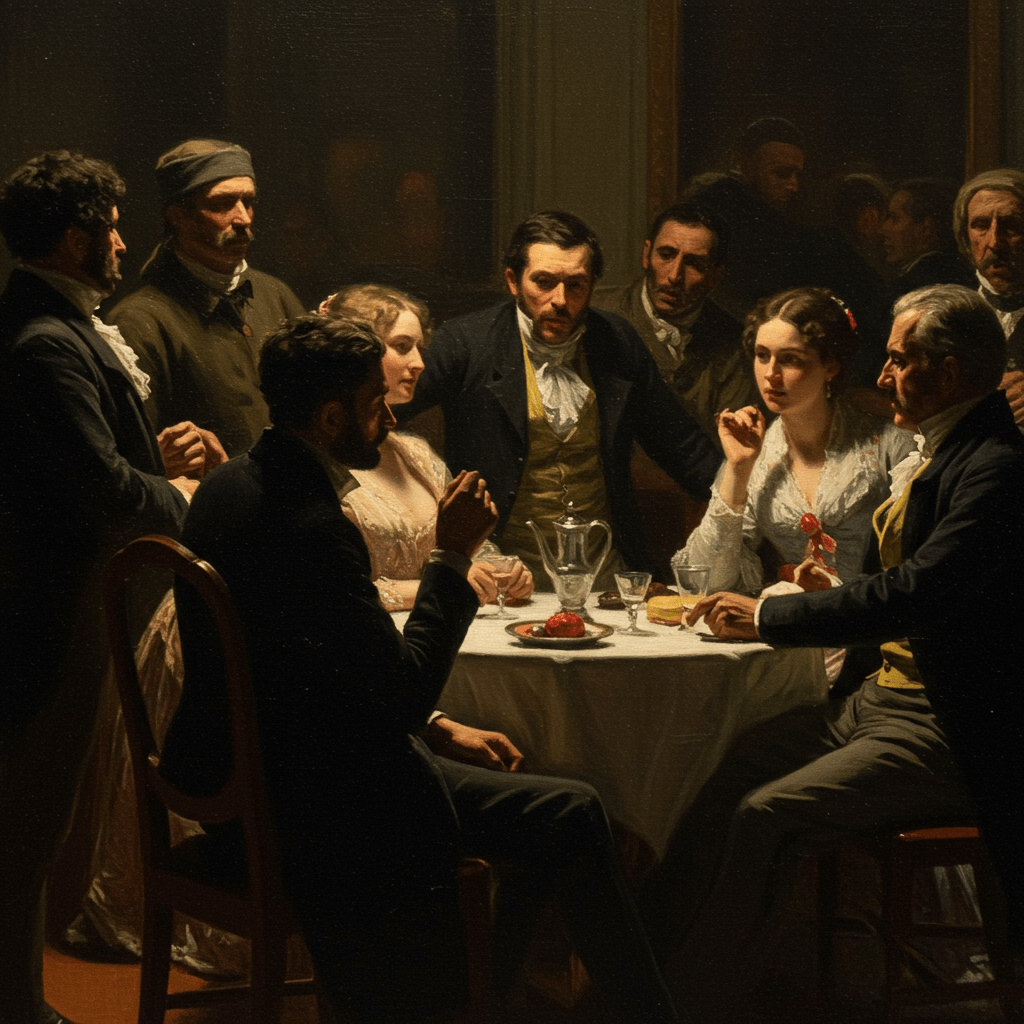

Nombreuses étaient celles qui, poussées par la misère, se retrouvaient prises au piège de la prostitution. La pauvreté, implacable et omniprésente, les forçait à vendre leur corps pour survivre, se transformant en marchandises dans ce marché clandestin. Elles étaient les victimes de la société, les premières cibles de la police des mœurs, traquées sans relâche, humiliées et punies pour des fautes souvent commises par nécessité. Ces femmes, souvent jeunes et naïves, étaient livrées à la merci des proxénètes impitoyables qui les exploitaient sans vergogne, les transformant en pions dans leur jeu pervers.

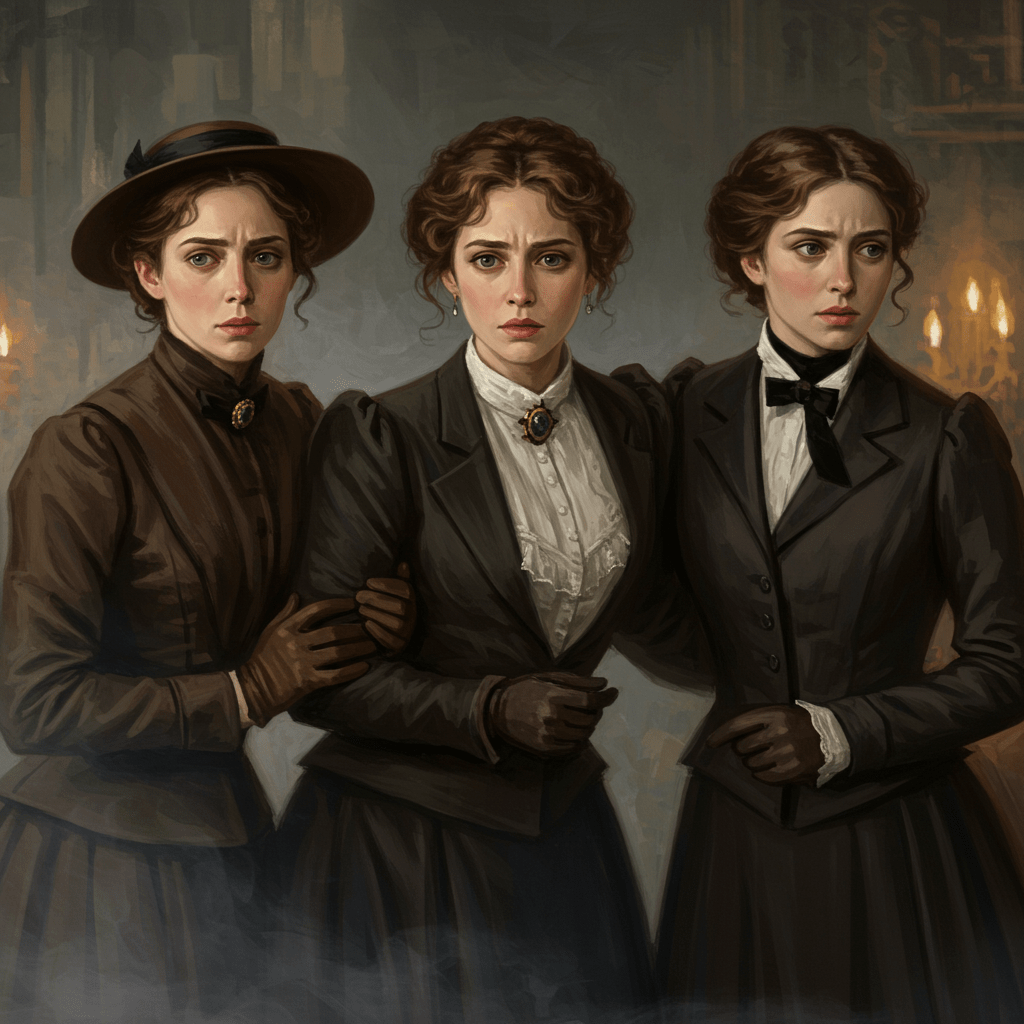

Certaines, pourtant, trouvaient une certaine forme de résilience, tissant des liens de solidarité entre elles, créant des réseaux de survie face à la brutalité de leur quotidien. Elles se soutenaient, se protégeaient et parfois même, se vengeaient. Leurs relations étaient complexes, entre rivalités pour les clients, compassions et amitiés profondes forgées dans l’épreuve.

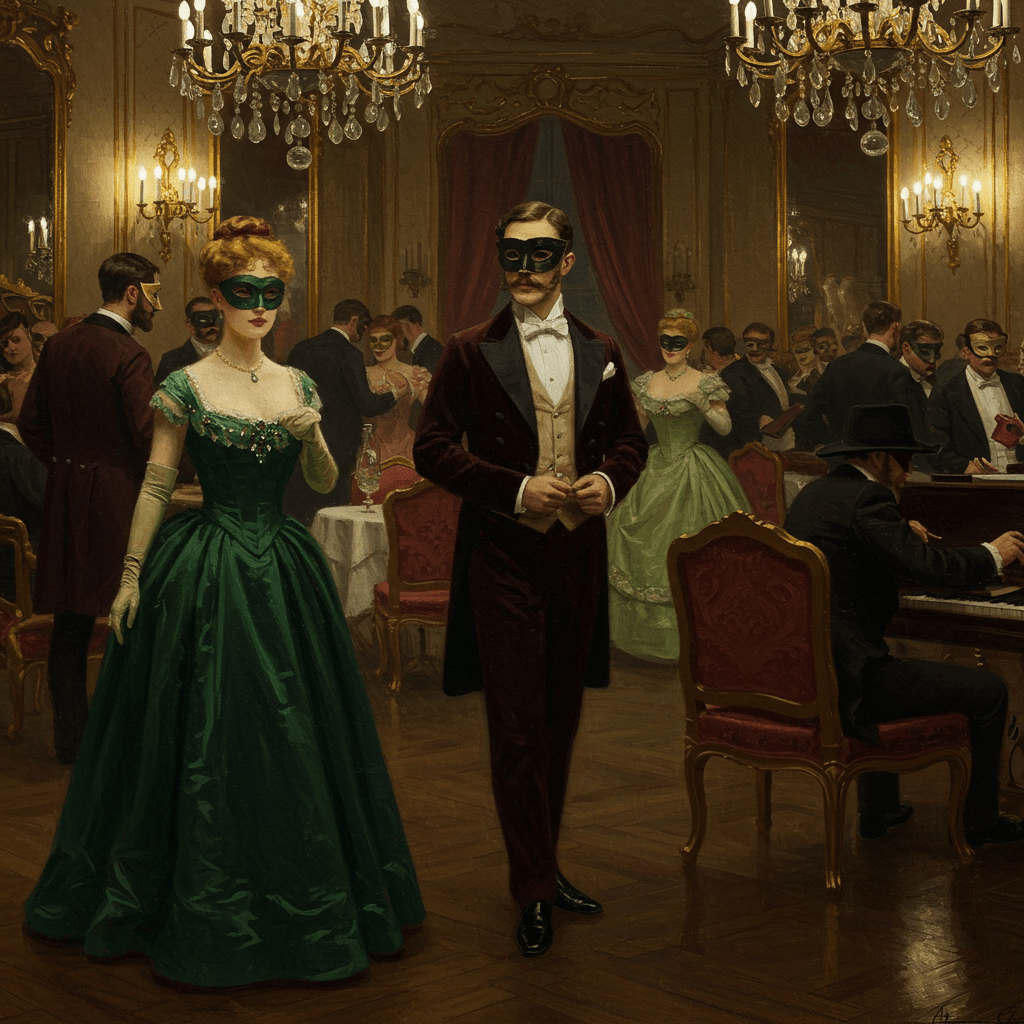

Les Serpents dans l’Herbe: Les Femmes de la Police

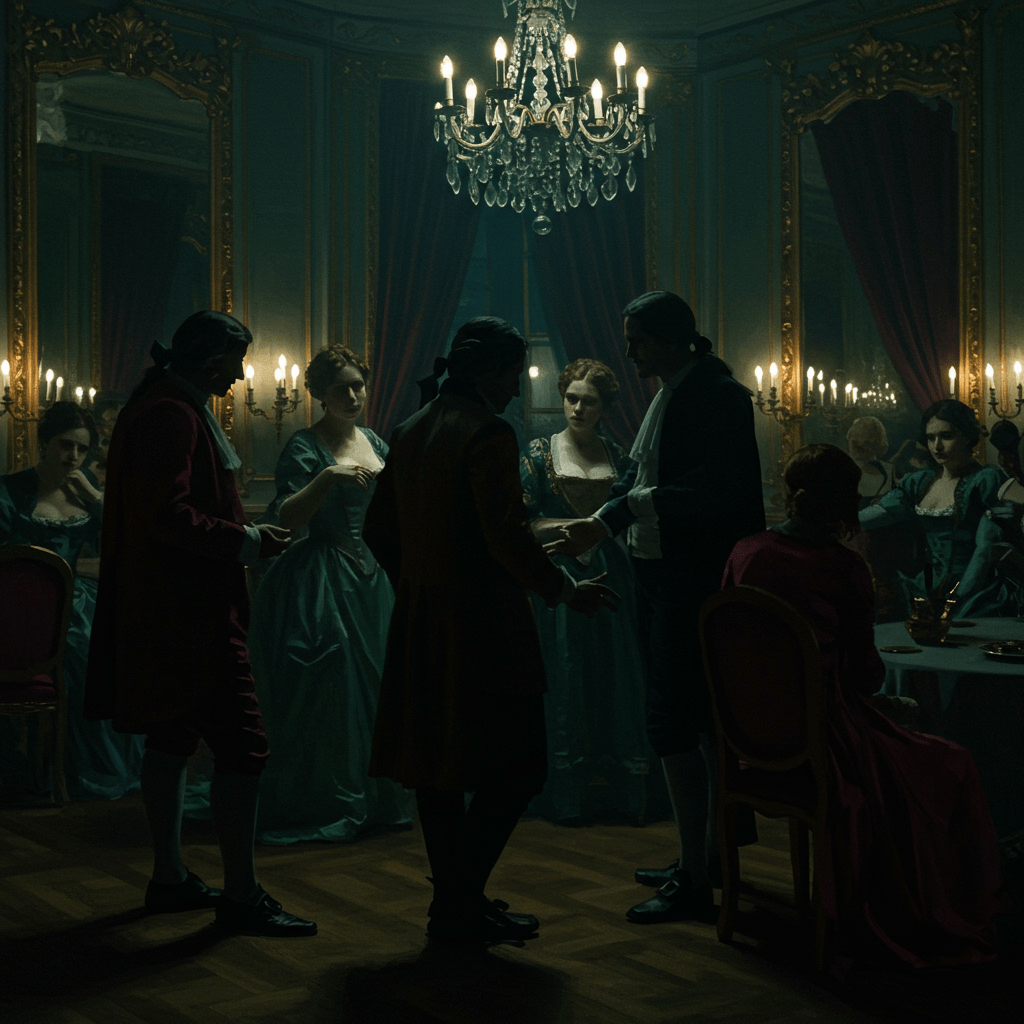

Mais au sein même de la police des mœurs, les femmes jouaient un rôle bien plus ambigu. Certaines, par ambition ou par nécessité, se mettaient au service des autorités, devenant des agents infiltrés, des espions habiles qui se déplaçaient dans les bas-fonds, collectant des informations précieuses. Ces femmes, souvent issues des mêmes milieux que celles qu’elles traquaient, possédaient une connaissance intime des réseaux de prostitution. Elles savaient comment les manipuler, comment les piéger, comment extraire les confessions.

Elles étaient les yeux et les oreilles de la police, capables de se faufiler partout, de gagner la confiance des prostituées, de découvrir les réseaux de proxénétisme. Mais leur loyauté était souvent mise à l’épreuve. La tentation de l’argent facile, la complicité avec certains proxénètes, la corruption, étaient des dangers constants.

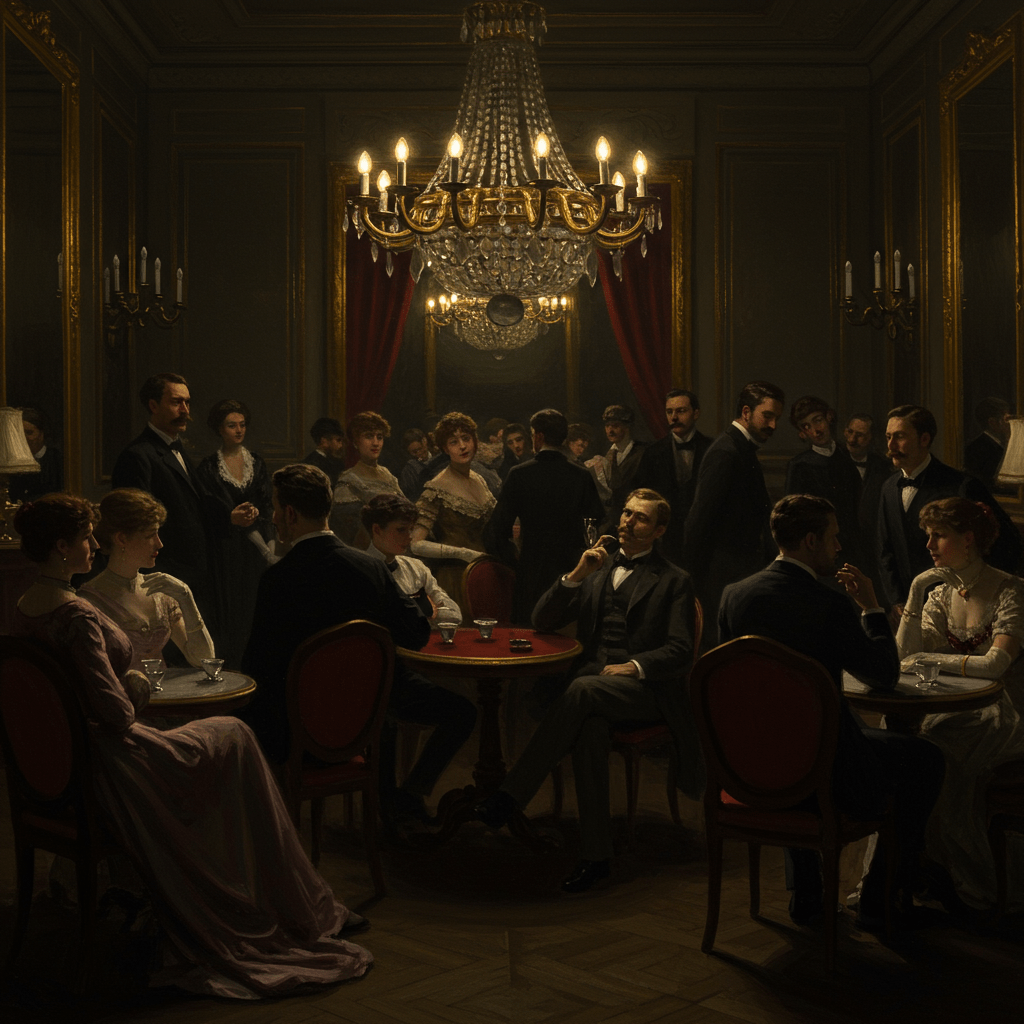

Les Reines de la Nuit: Les Femmes qui Détiennent le Pouvoir

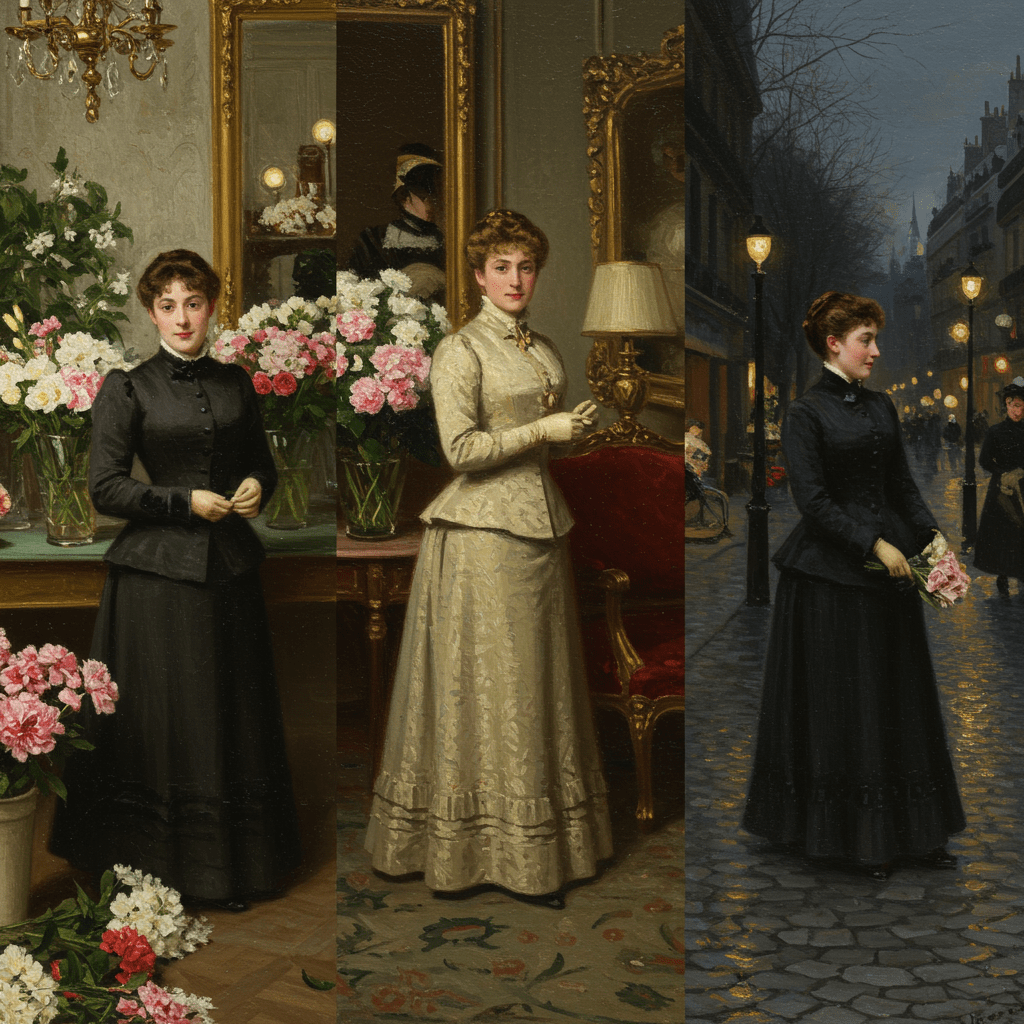

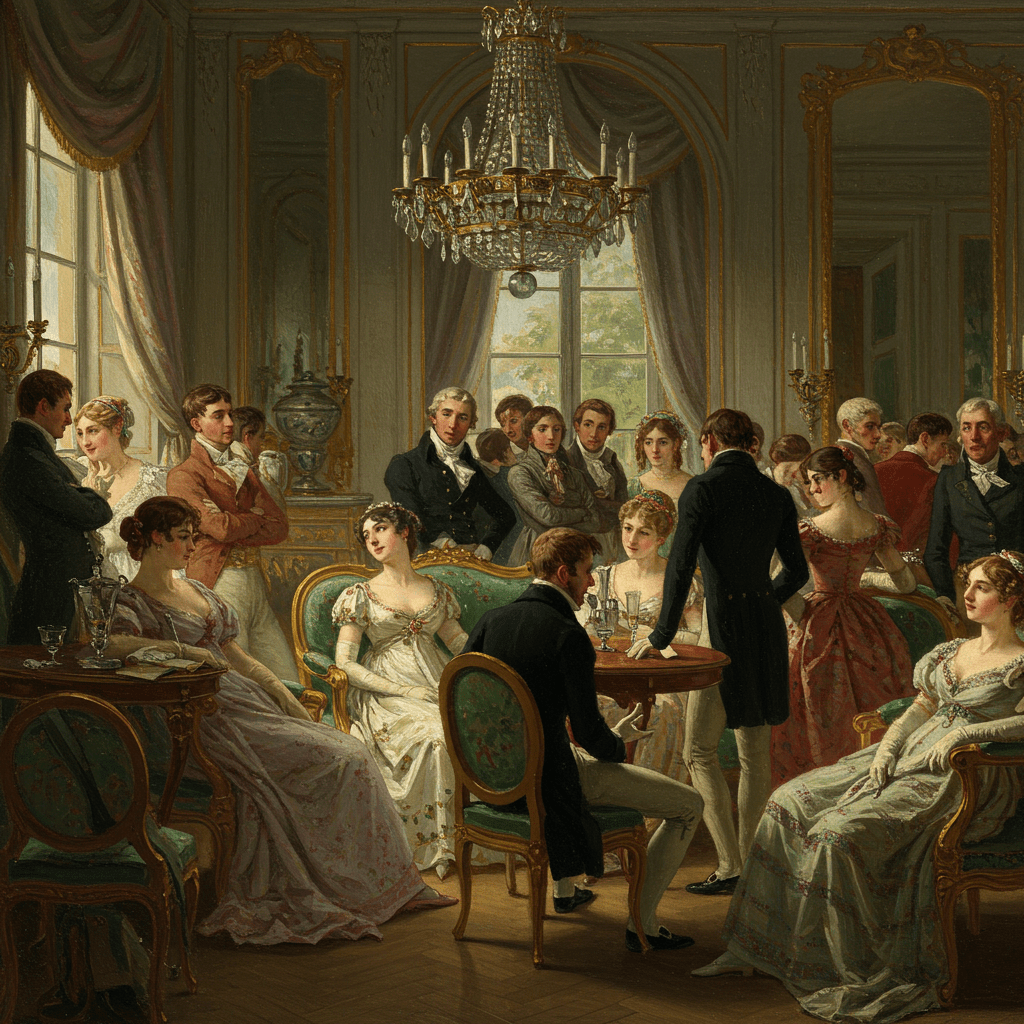

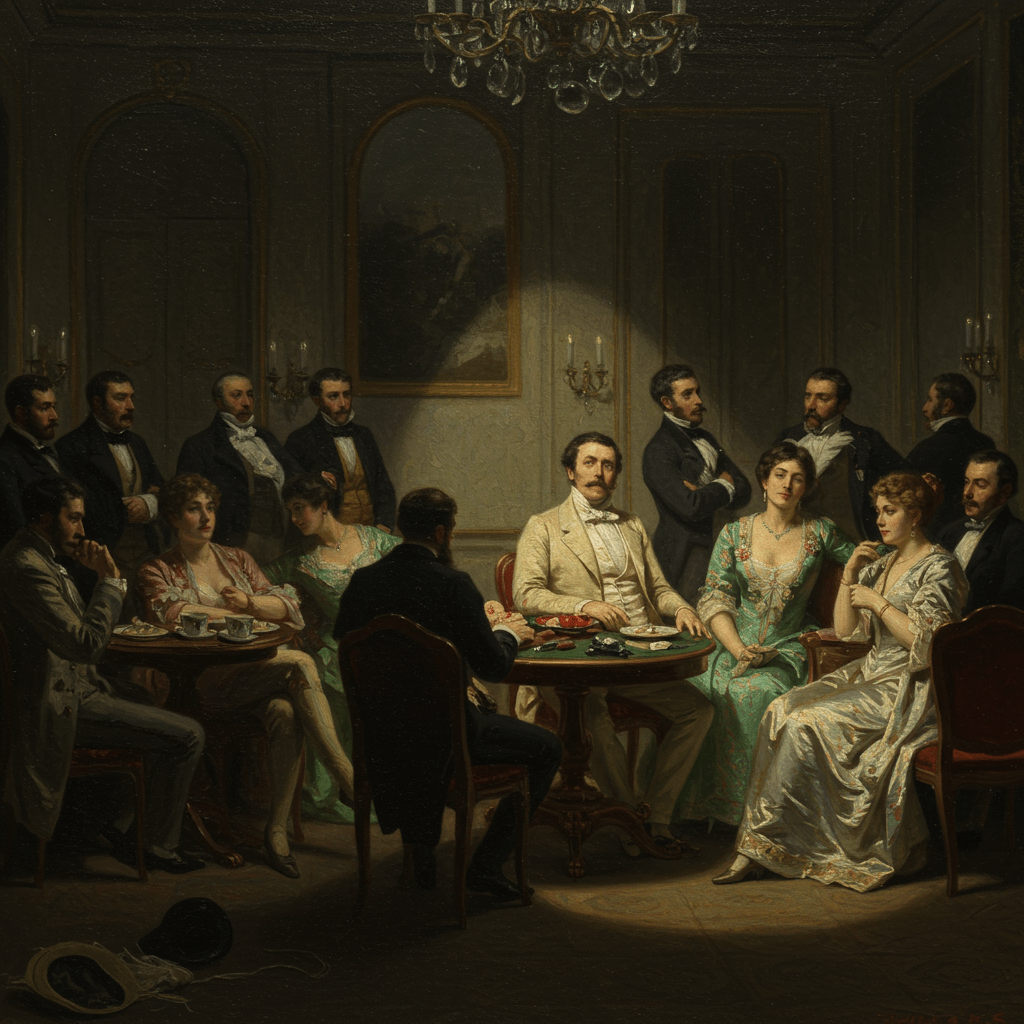

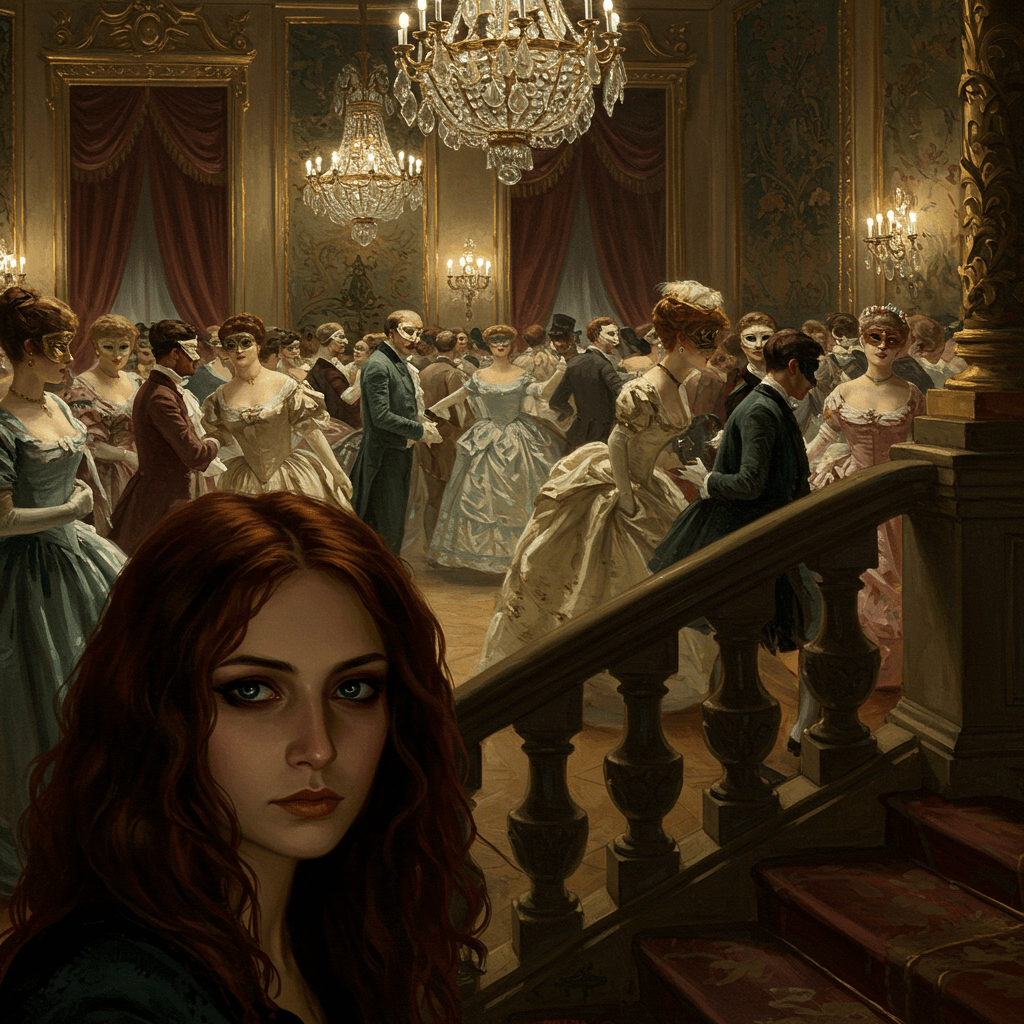

Au sommet de cette pyramide infernale se trouvaient les femmes les plus puissantes, les « maîtresses » des maisons closes, les « reines de la nuit ». Elles étaient les directrices d’un empire clandestin, tirant les ficelles dans l’ombre, manipulant la police, les politiques, les hommes d’affaires. Elles possédaient un pouvoir immense, un pouvoir qui leur permettait de contrôler des fortunes considérables, de se déplacer librement dans la société, malgré leur statut illégal.

Ces femmes étaient des figures fascinantes, complexes et ambiguës. Elles étaient à la fois victimes et bourreaux, exploitantes et exploitées. Leurs histoires sont une illustration parfaite de la complexité des rapports de pouvoir dans la société du XIXe siècle, une société où les femmes, privées de leurs droits, étaient contraintes de jouer des rôles ambigus et souvent tragiques.

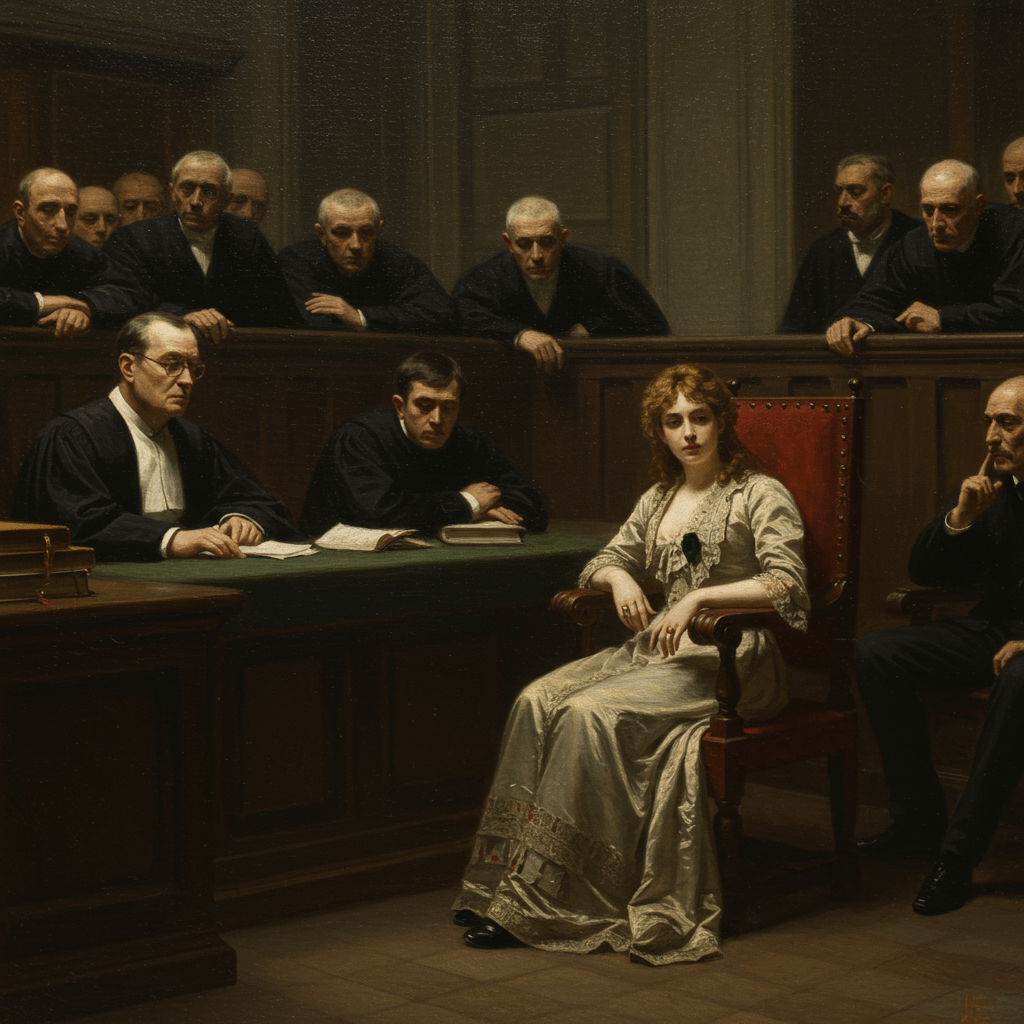

La Justice des Femmes: Vengeance et Rédemption

La justice, dans ce monde souterrain, était souvent brutale et expéditive. Les règlements de comptes entre prostituées, entre proxénètes, entre femmes de la police, étaient fréquents. La vengeance, parfois, prenait des formes impitoyables. Mais il y avait aussi des cas de rédemption, de femmes qui réussissaient à s’extraire de ce système, à reconstruire leur vie, à se forger un nouveau destin.

Leur histoire, trop souvent occultée, nous révèle la face cachée de la société du XIXe siècle, une société marquée par les inégalités sociales et sexuelles. Ces femmes, victimes et bourreaux de la police des mœurs, incarnent la complexité humaine, la lutte pour la survie, la recherche de la rédemption dans un monde impitoyable.