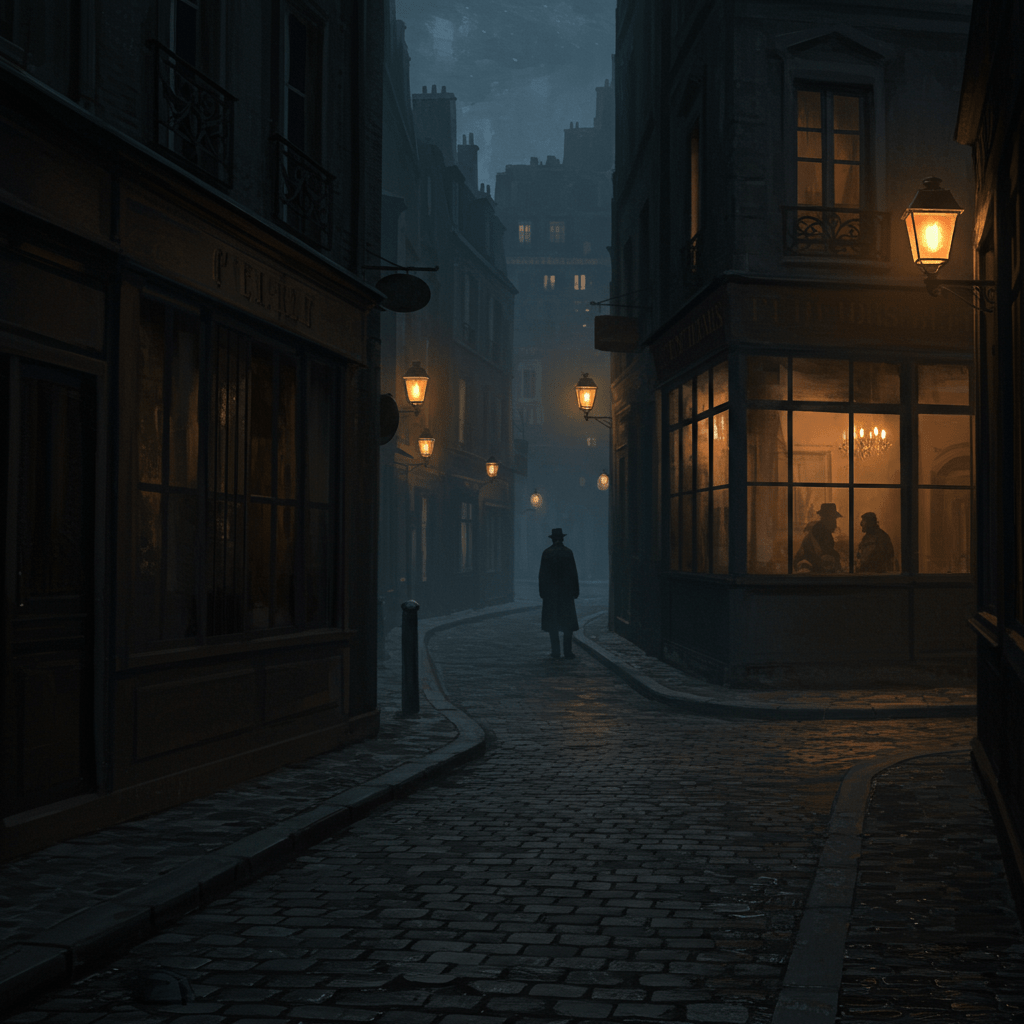

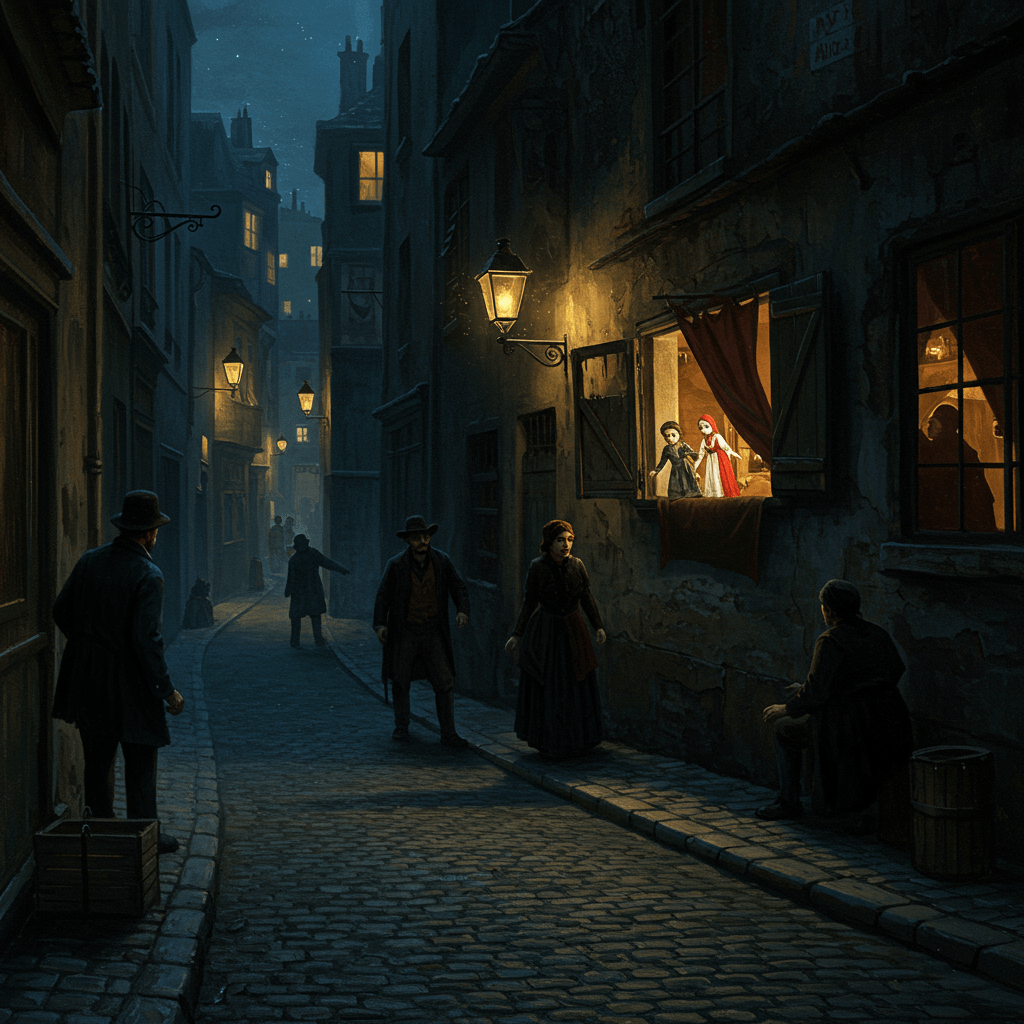

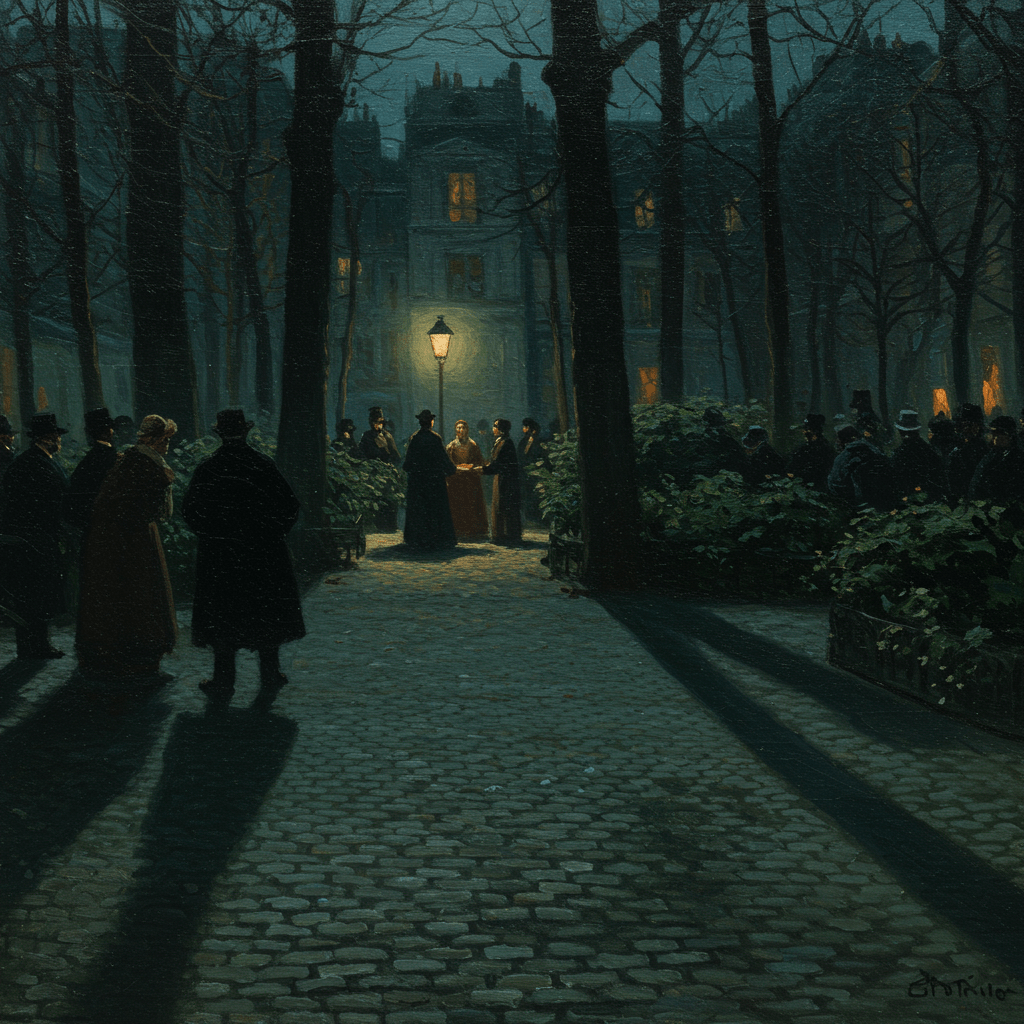

Paris, 1848. Une révolution fraîchement achevée, les barricades à peine balayées, et déjà, l’ombre de la suspicion plane sur la ville. Le parfum de la liberté se mêle à celui, plus âcre, de la peur. Les murmures dans les cafés, les conversations chuchotées dans les salons, même le rire le plus franc, tout peut être interprété, déformé, utilisé contre celui qui ose exprimer une opinion jugée subversif. Car les murs ont des oreilles, dit-on, et dans cette France en pleine mutation, chaque oreille appartient à un informateur potentiel, un délateur prêt à livrer son prochain pour un peu d’argent, une promesse de grâce, ou simplement pour le plaisir de la vengeance.

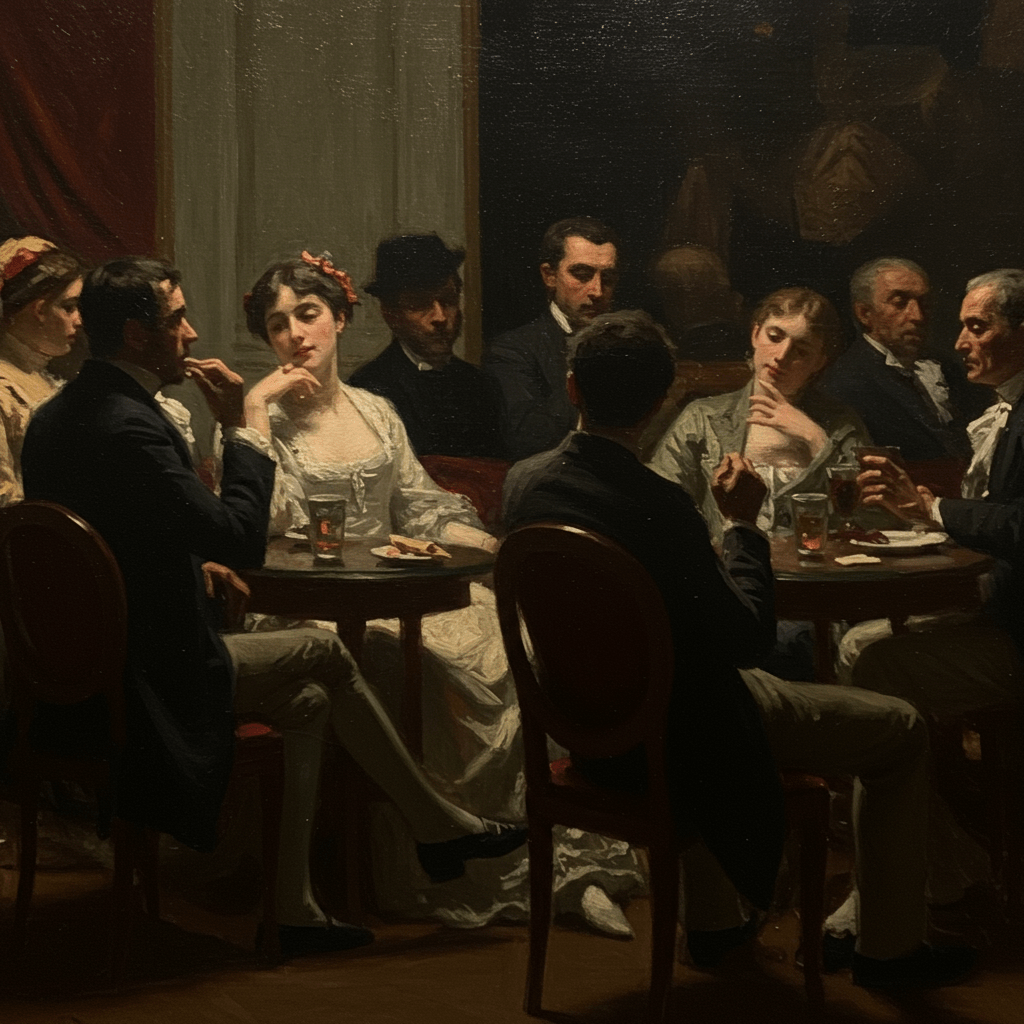

Le spectre de la délation, un fléau aussi ancien que la société elle-même, s’est répandu comme une maladie contagieuse. Les hommes, autrefois frères d’armes sur les barricades, se regardent désormais avec méfiance, se jaugeant, se sondant, se trahissant. La confiance s’est volatilisée, laissant place à une atmosphère de terreur palpable, où chaque individu est à la fois acteur et spectateur d’un drame silencieux, joué dans les coulisses de la vie publique.

Les réseaux de l’ombre

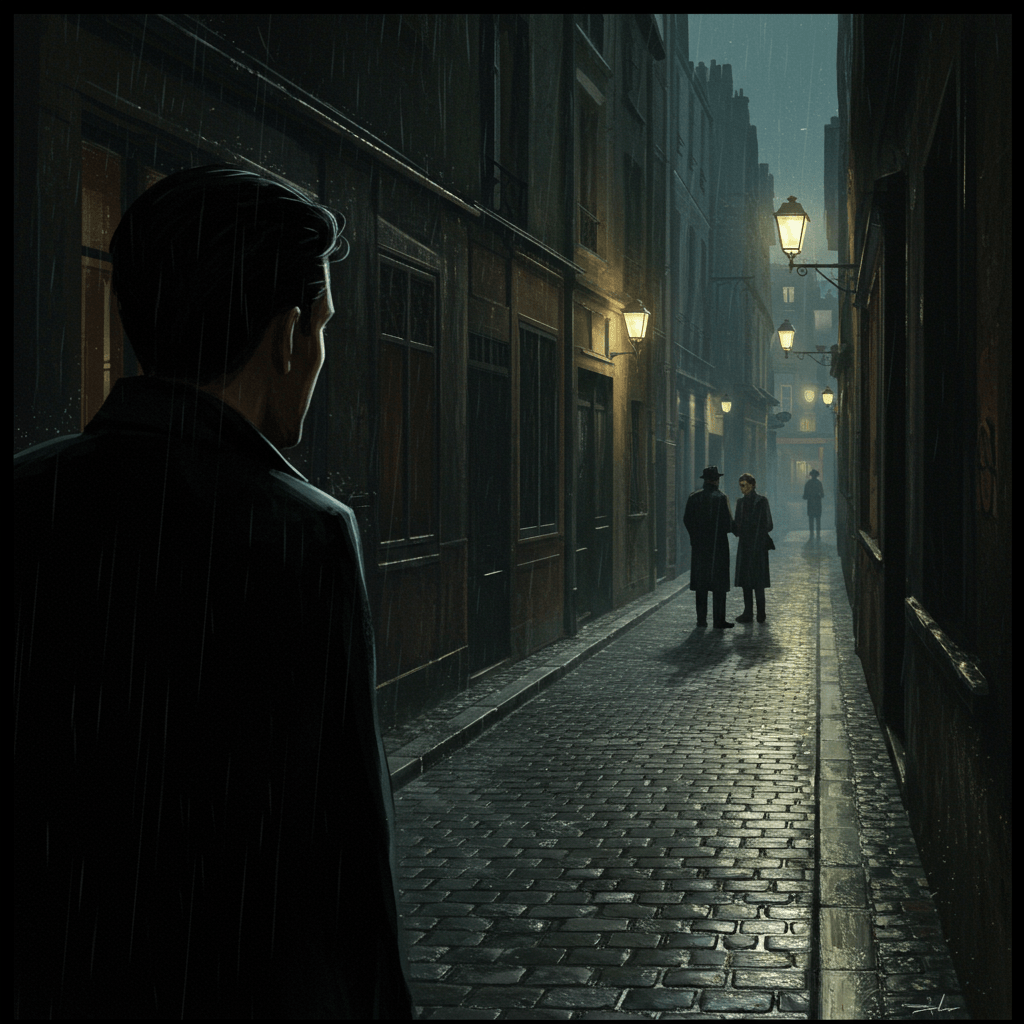

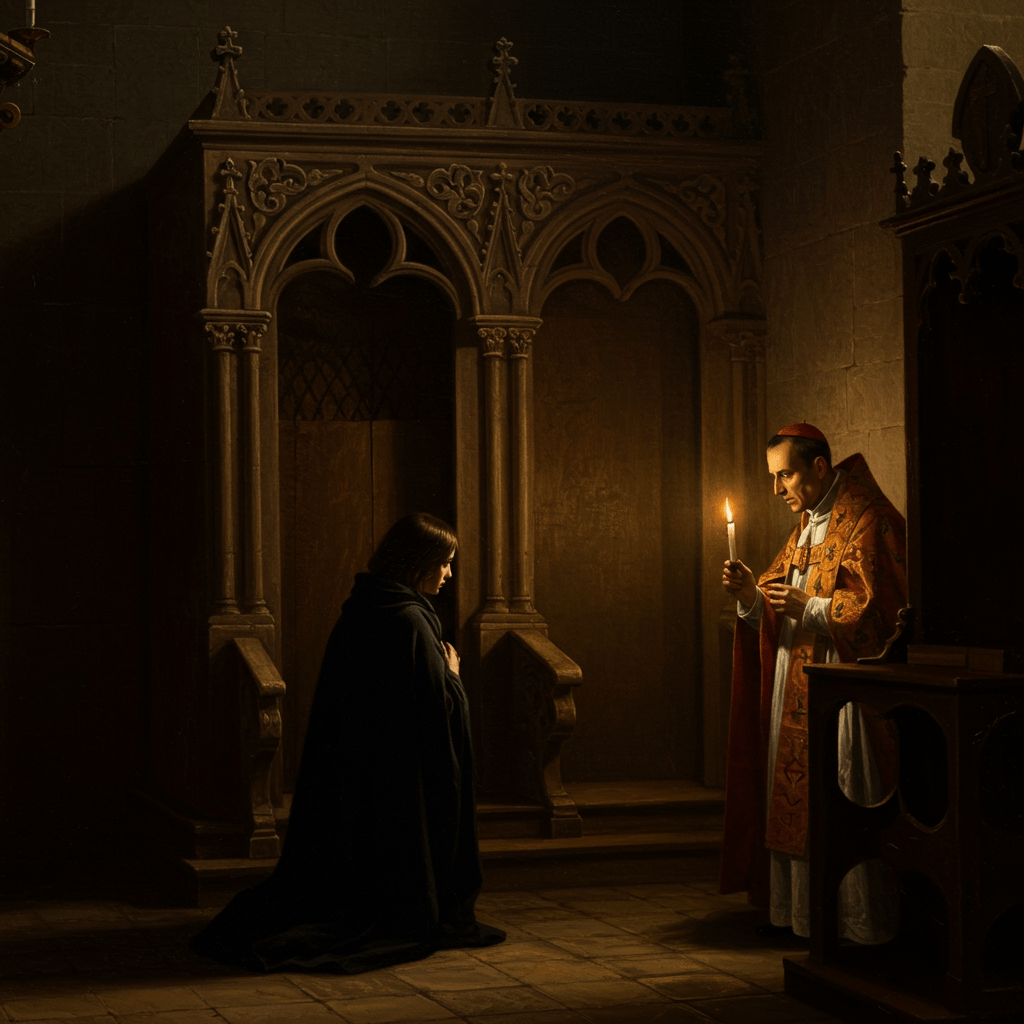

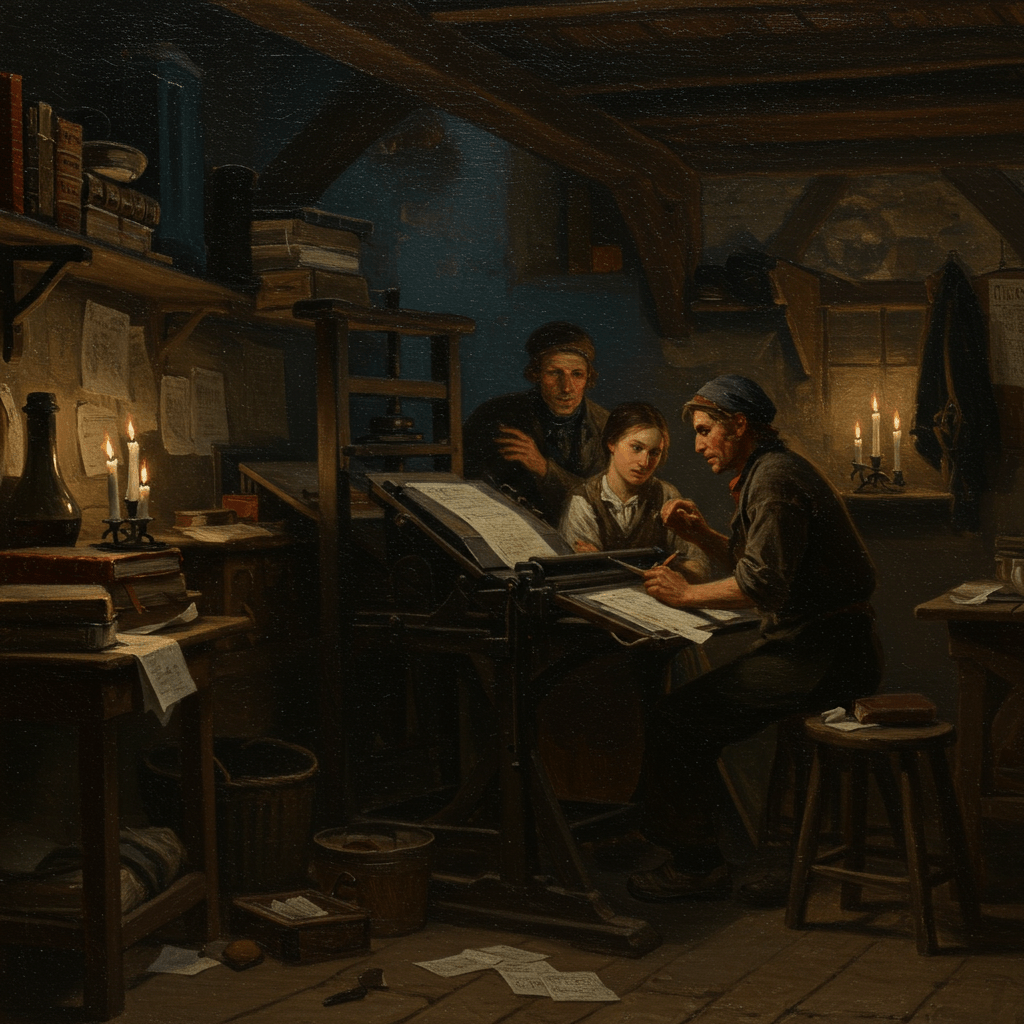

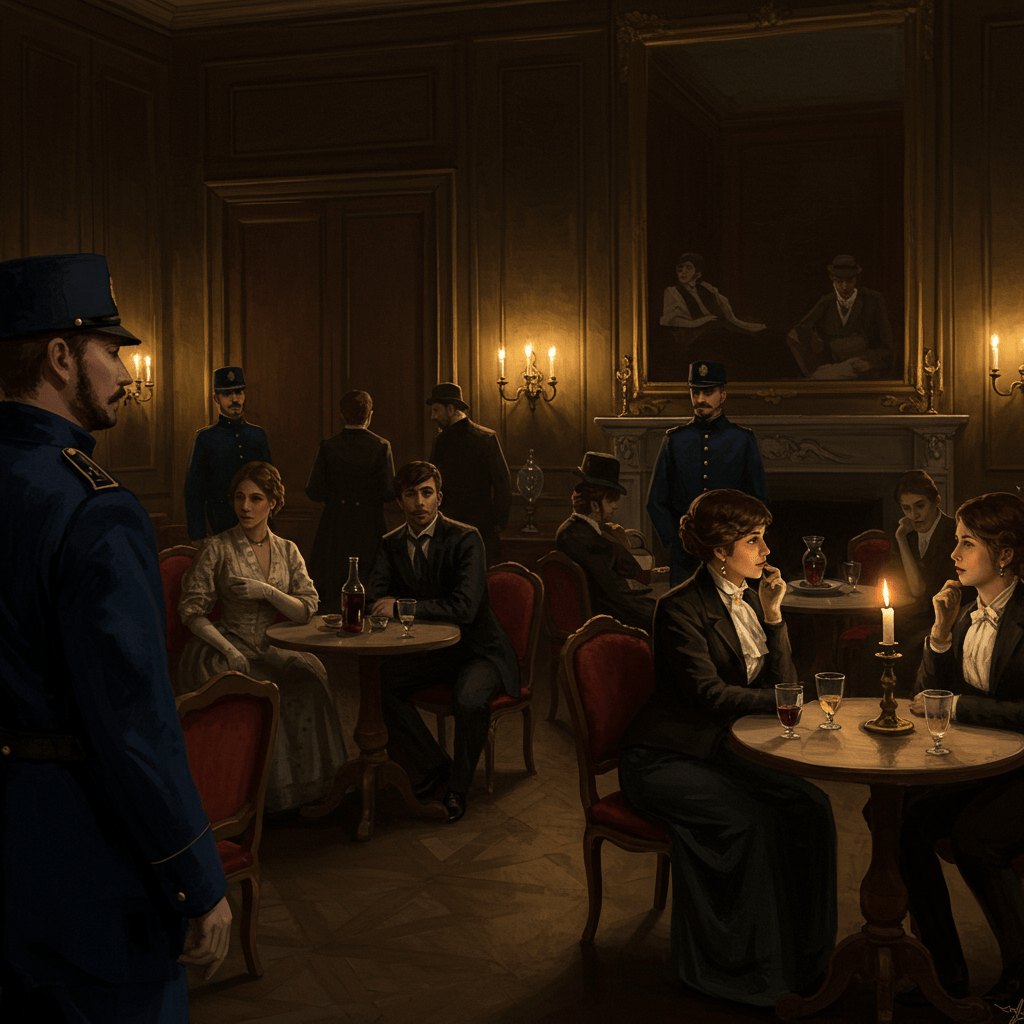

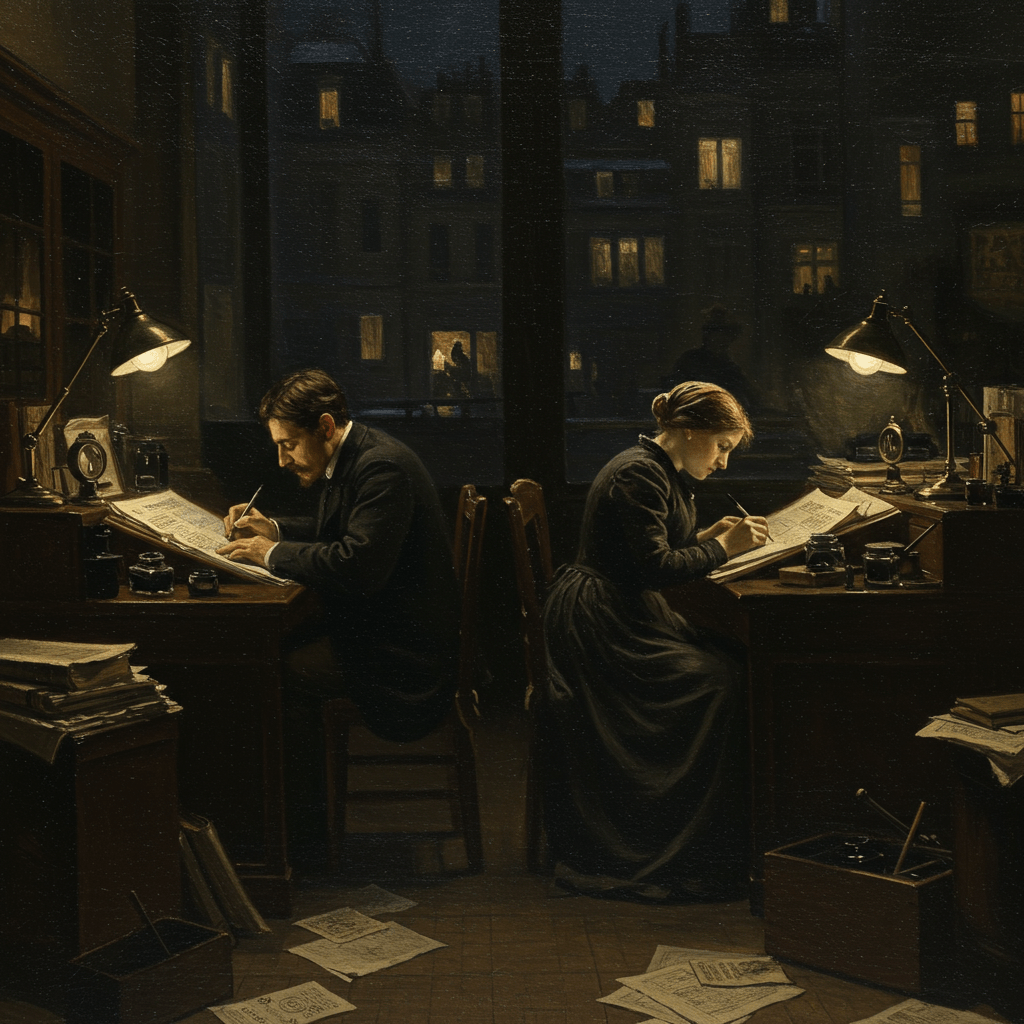

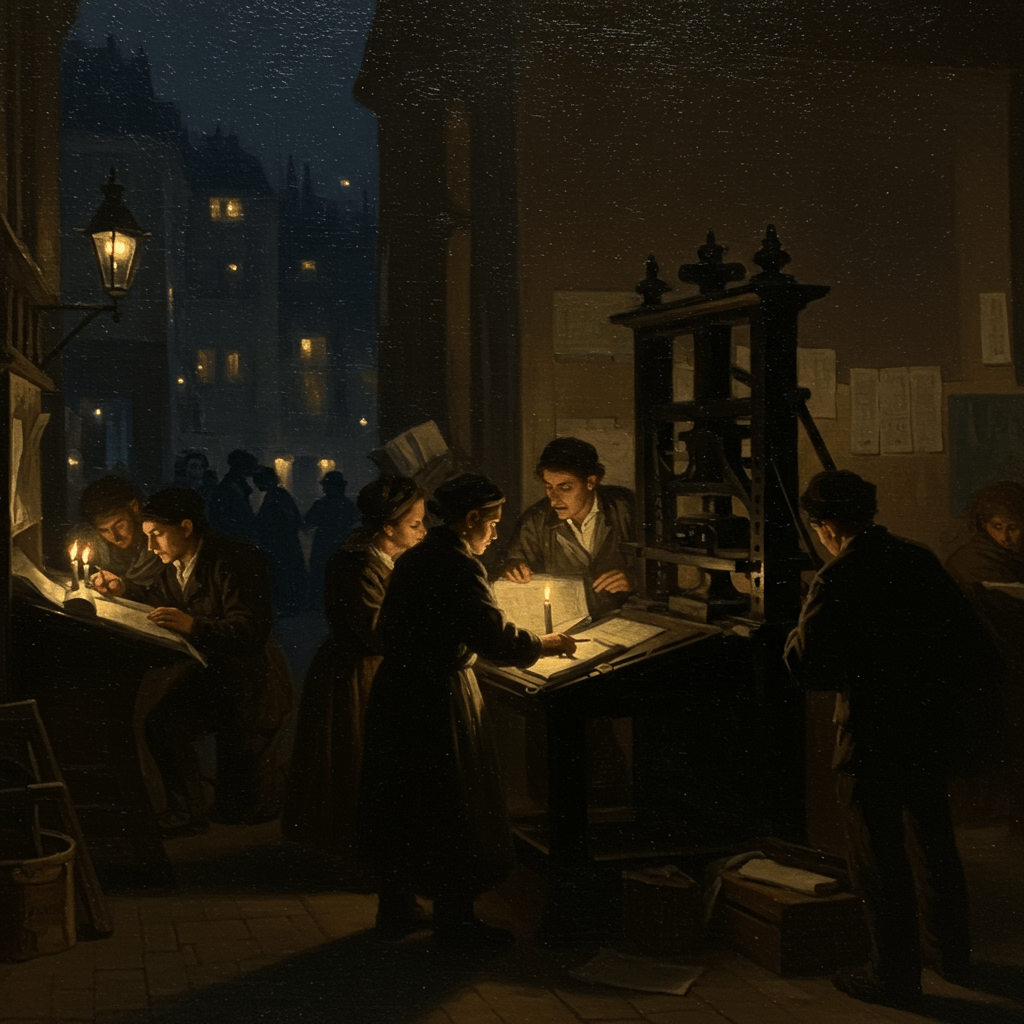

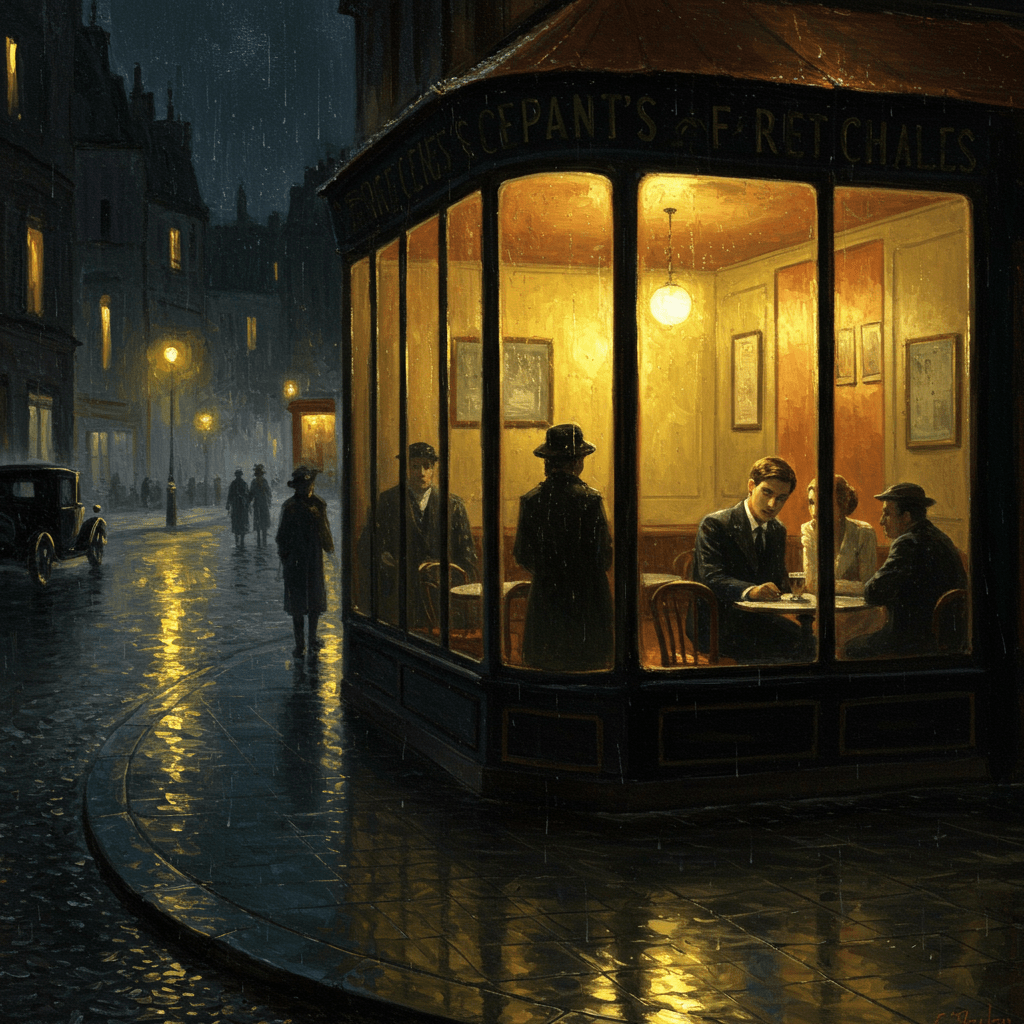

Des réseaux entiers, complexes et obscurs, se sont tissés dans les entrailles de la société. Des agents secrets, des policiers infiltrés, des informateurs anonymes, une armée invisible de traqueurs, tous travaillent à la solde du pouvoir, scrutant chaque mouvement, chaque parole, chaque geste. Ils se cachent dans les tavernes malfamées, dans les cercles littéraires, dans les ateliers d’artistes, partout où les esprits bouillonnent et où les conversations peuvent prendre un tour subversif. Ils sont les oreilles de l’État, ses yeux implacables, et leur présence insidieuse empoisonne la vie sociale.

Ces réseaux, alimentés par l’avidité, la peur et la soif de pouvoir, fonctionnent souvent grâce à des systèmes élaborés de codes et de signaux. Un simple mot, un geste discret, un rendez-vous dans un lieu précis, peuvent suffire à déclencher une chaîne d’événements, conduisant à l’arrestation d’un dissident, à la fermeture d’un journal rebelle ou à la ruine d’une famille entière. L’anonymat est leur arme principale, leur permettant d’opérer dans l’ombre, à l’abri des représailles.

Le poids de la suspicion

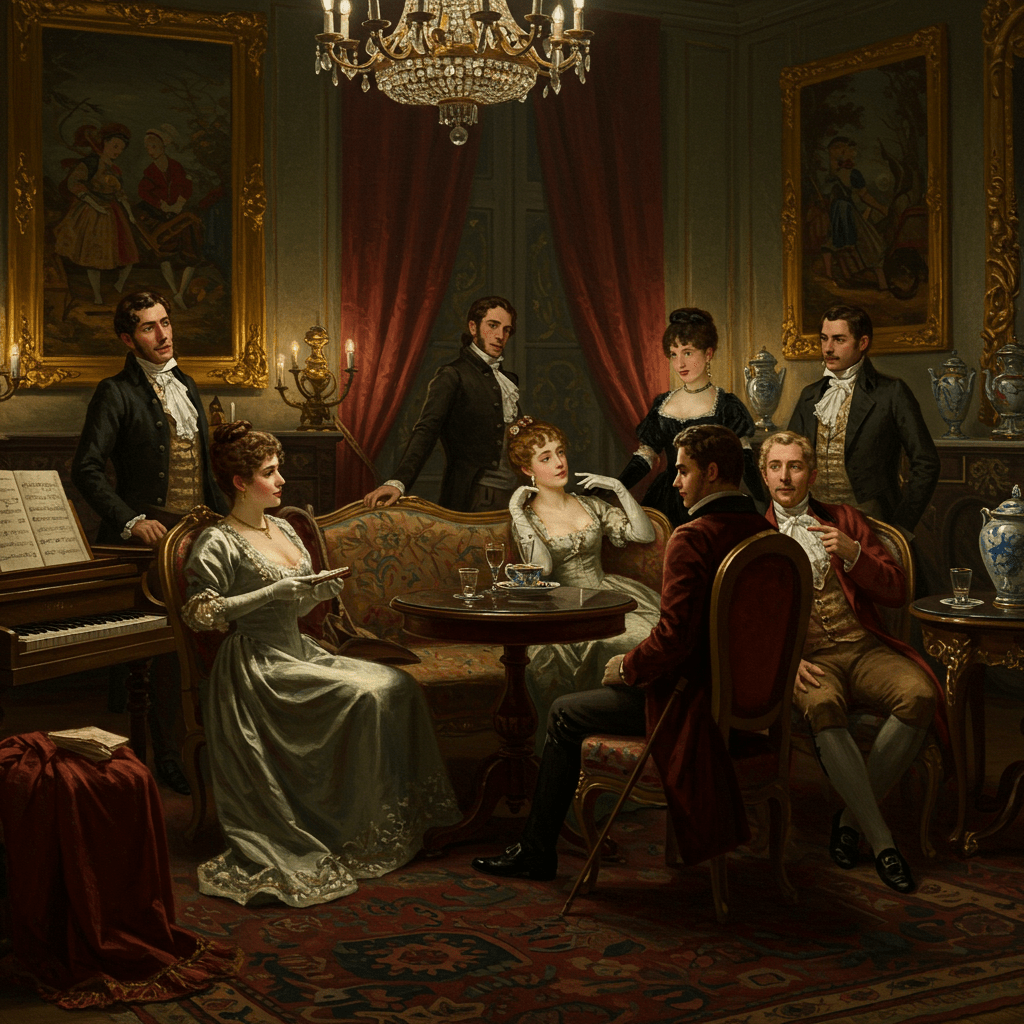

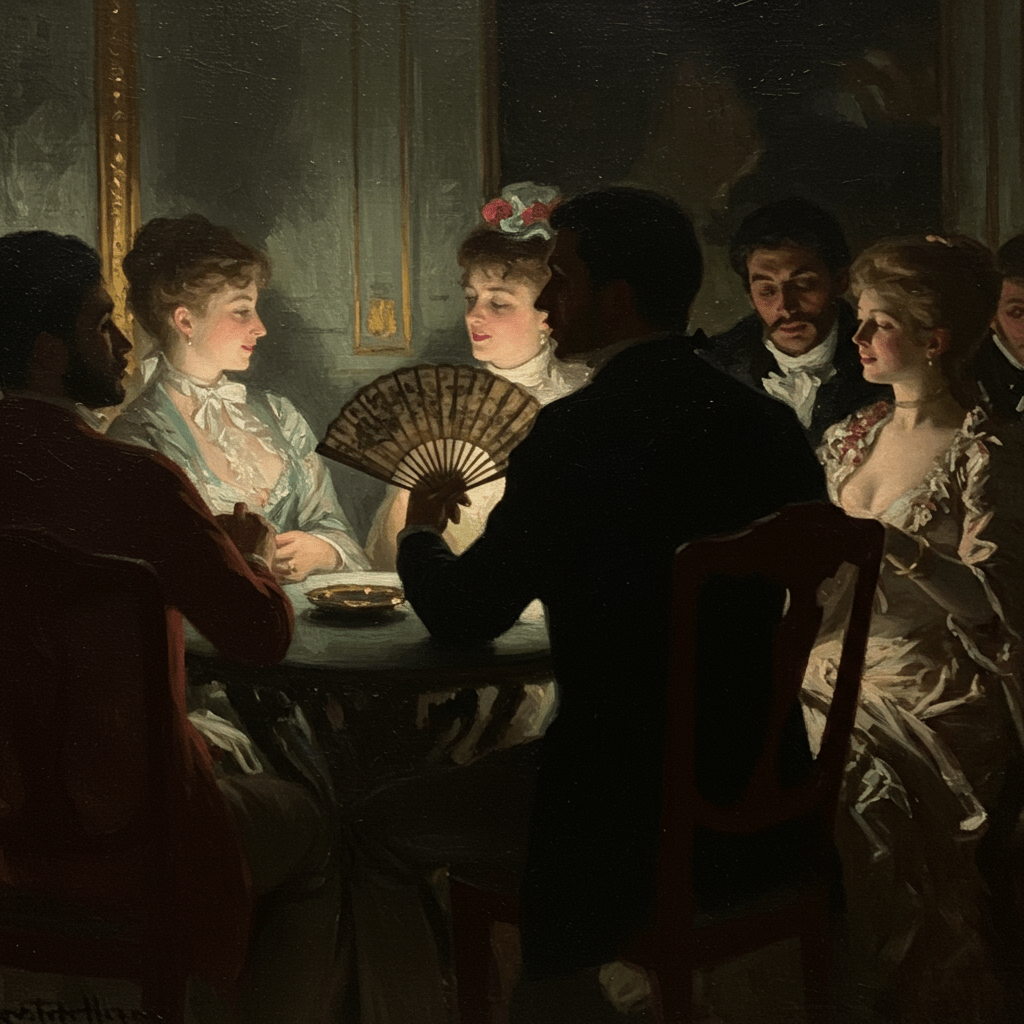

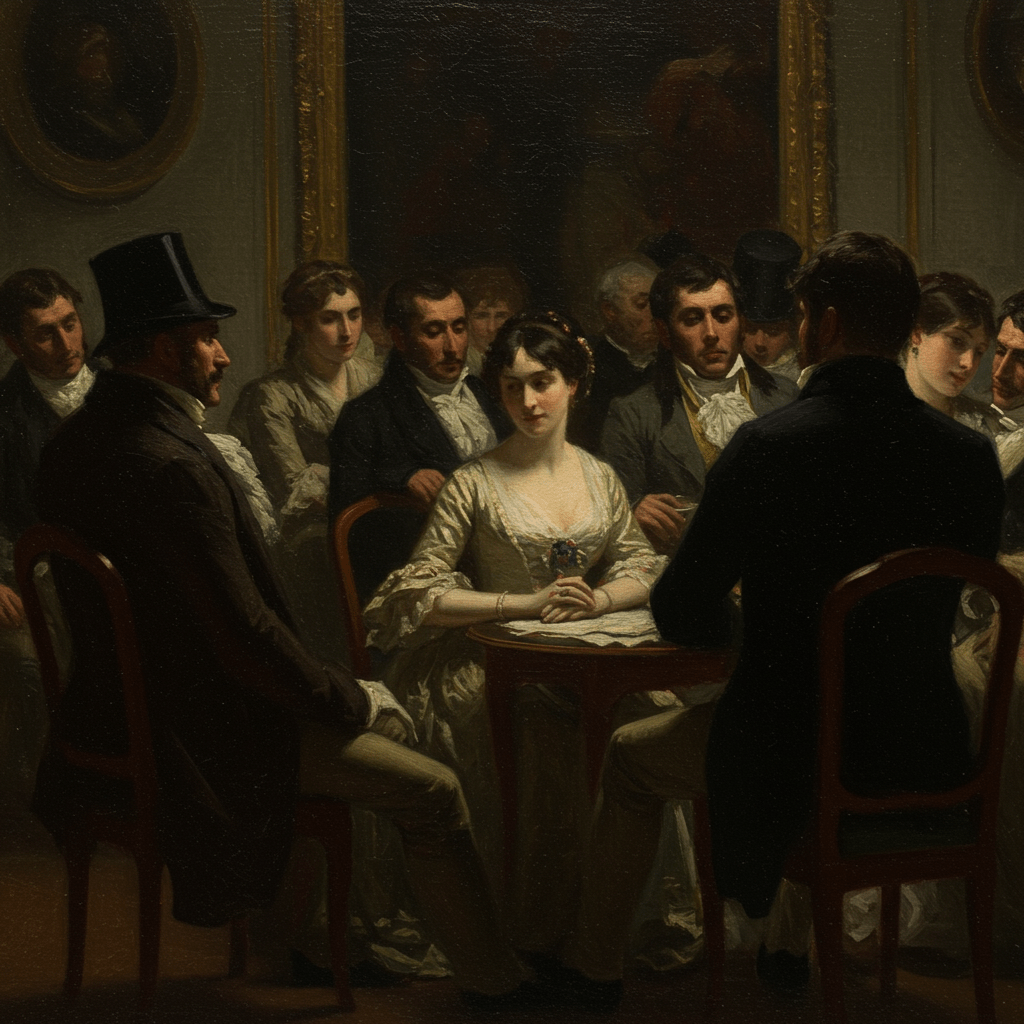

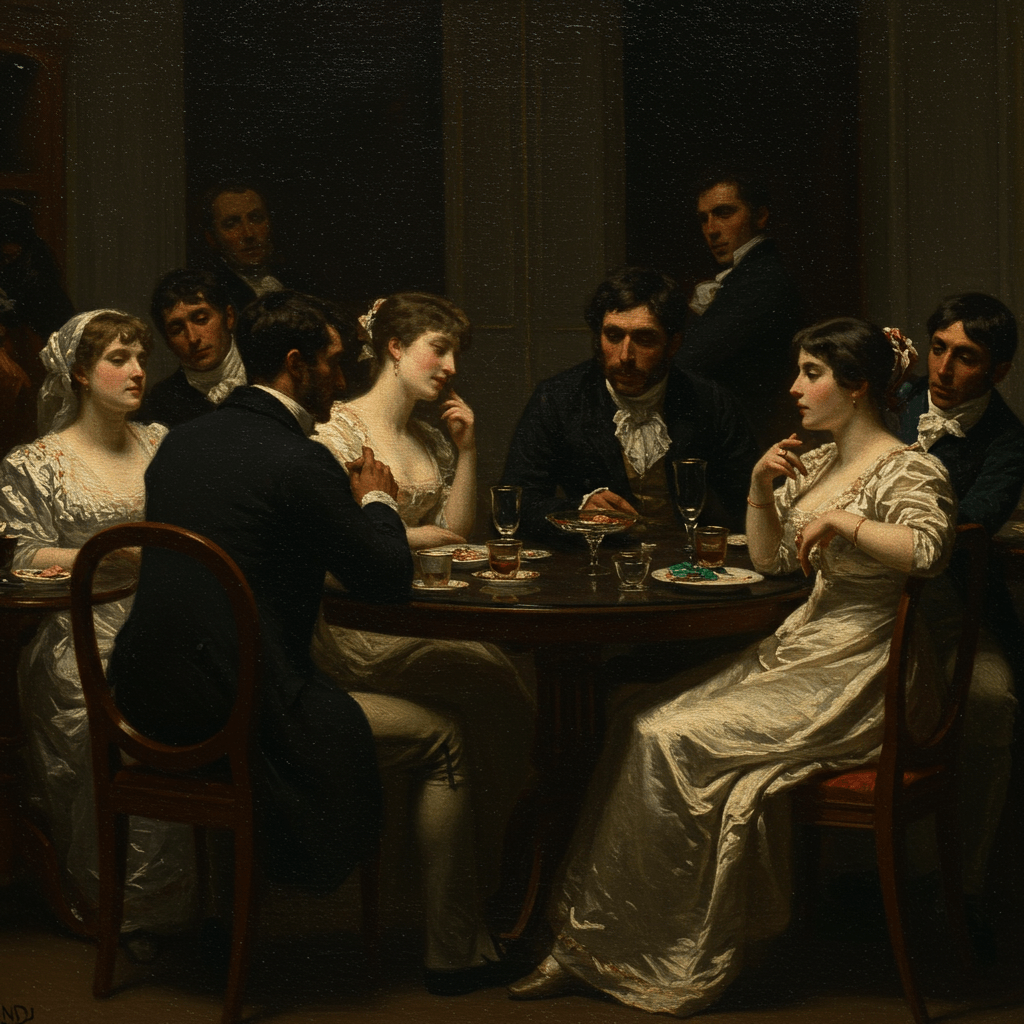

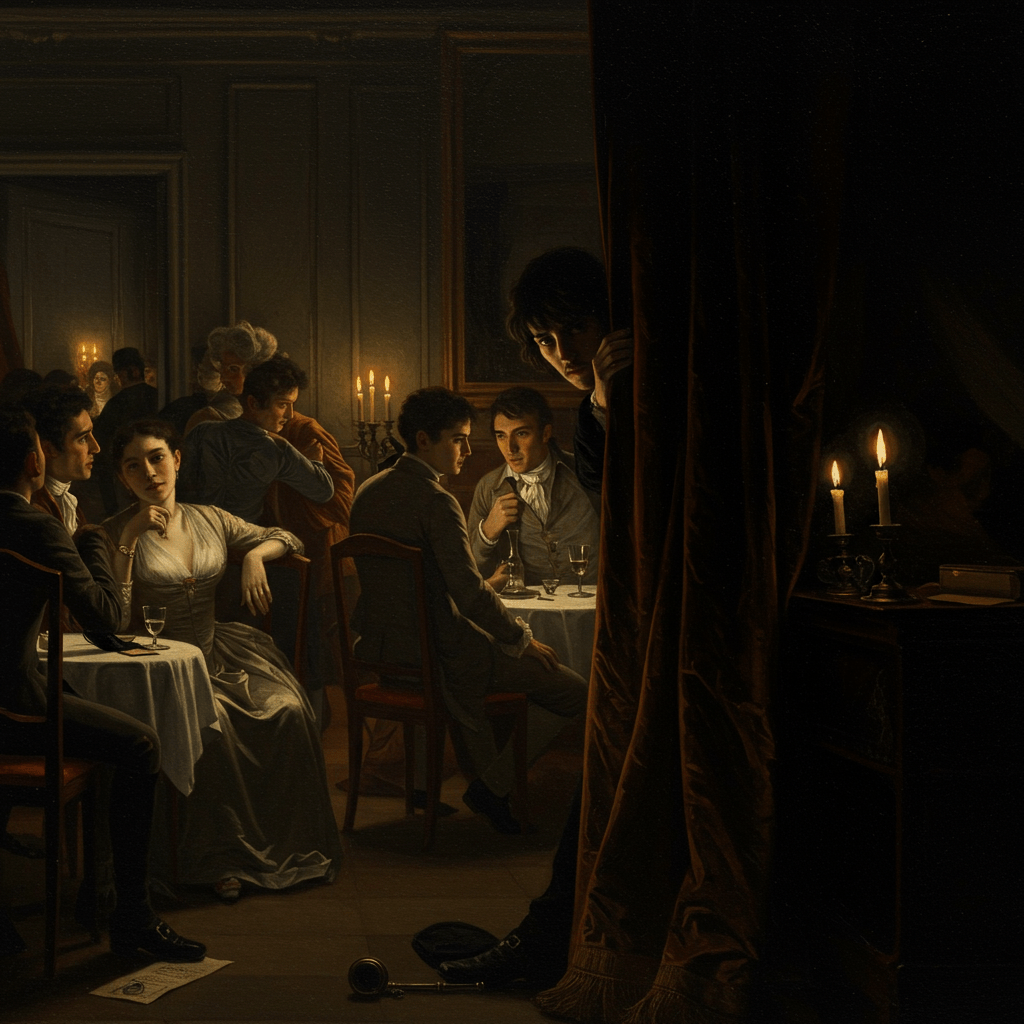

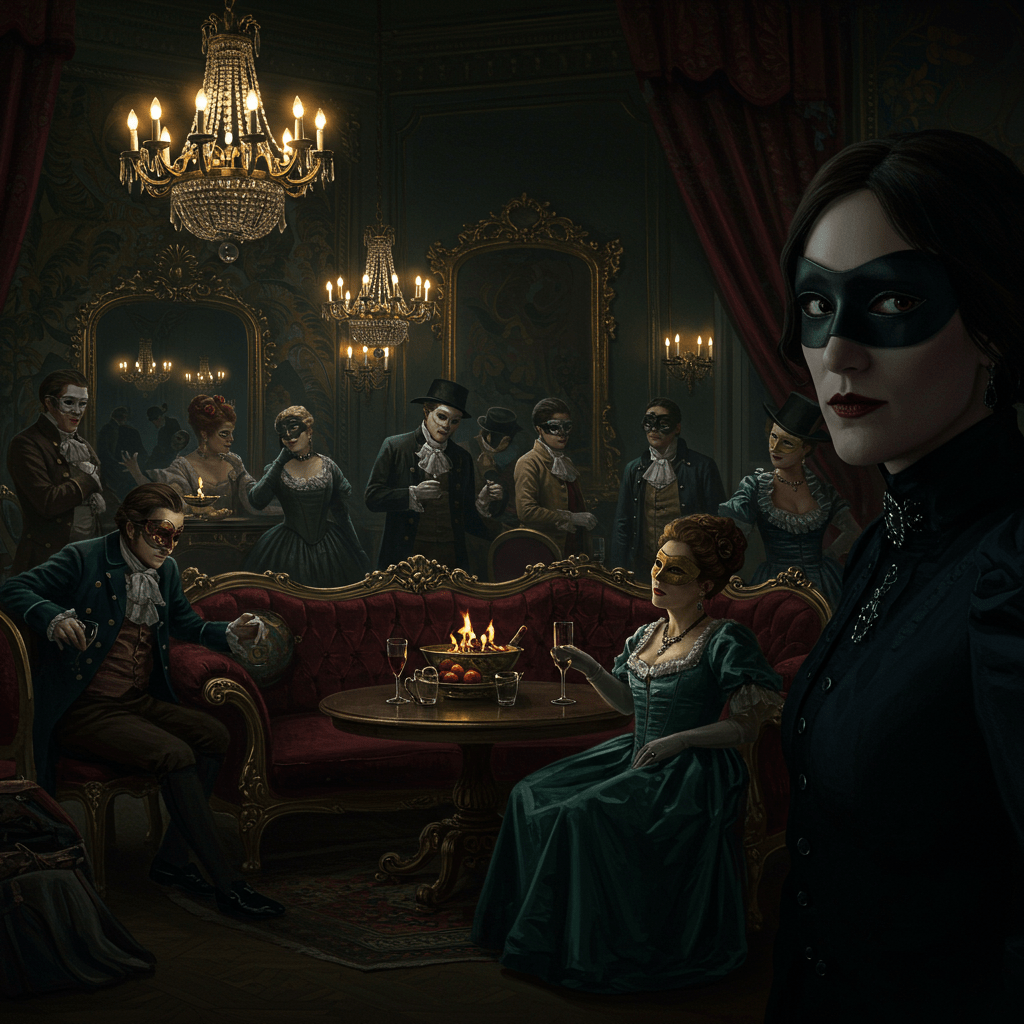

La suspicion, ce poison lent et corrosif, ronge le cœur même de la société. Les amis se méfient les uns des autres, les familles se divisent, les voisins se surveillent, et la solidarité, autrefois si forte, s’effrite sous le poids de la délation. Chacun sait que le moindre mot mal placé peut entraîner des conséquences désastreuses, que l’on peut être trahi par celui qu’on croit son ami, dénoncé par un membre de sa propre famille.

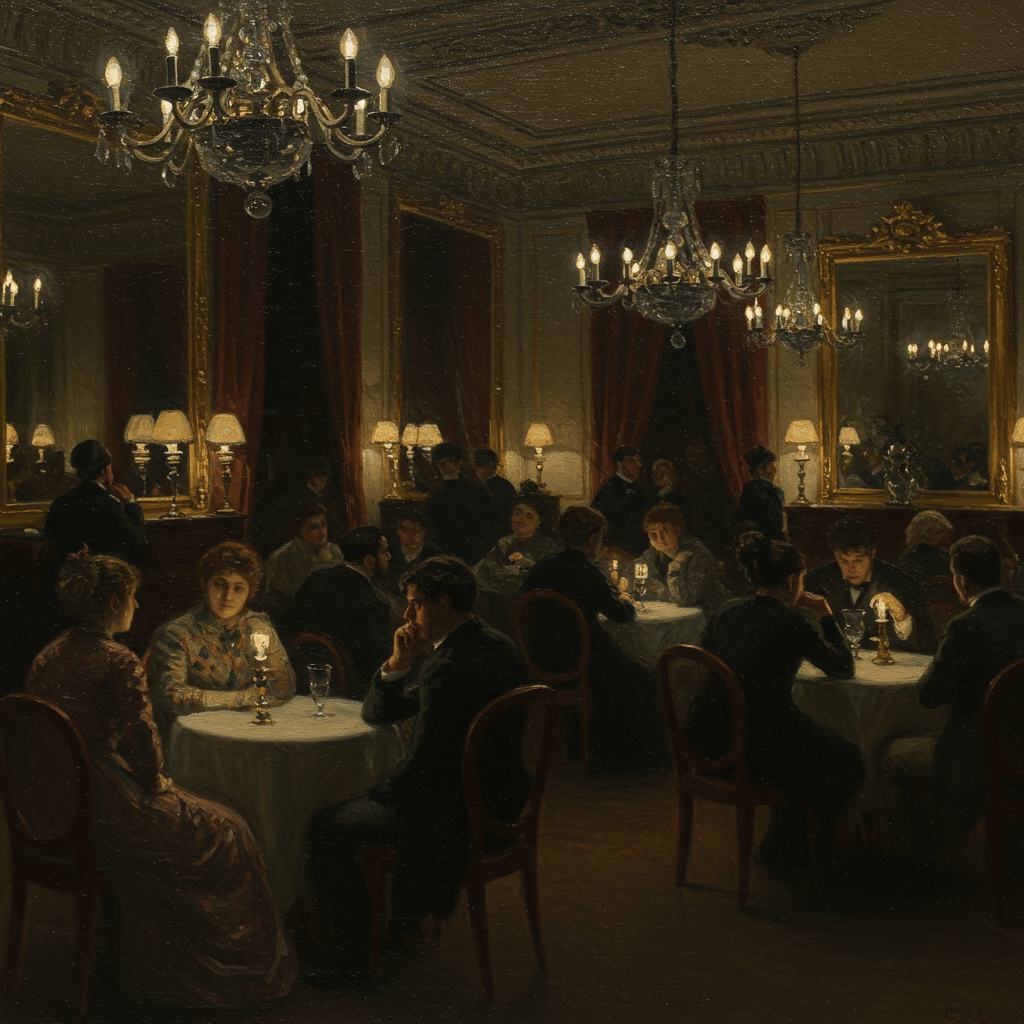

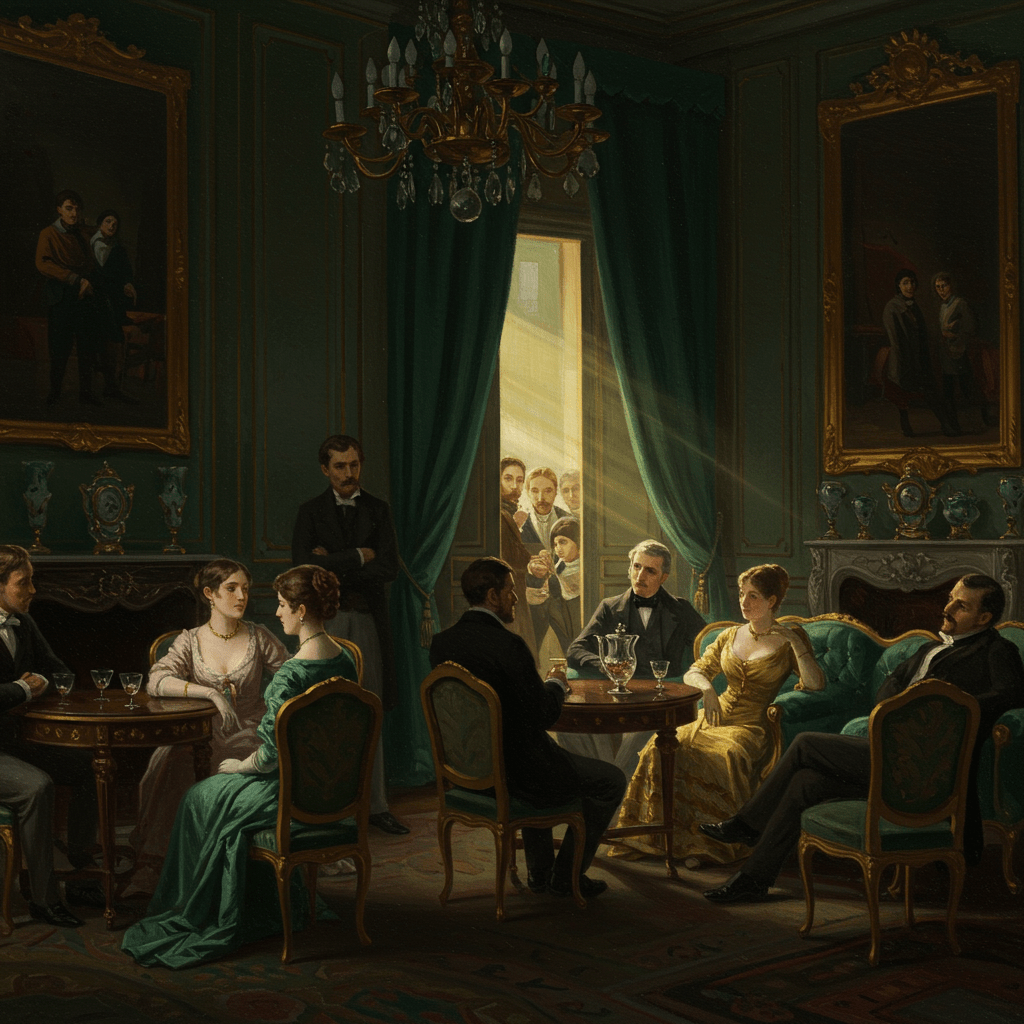

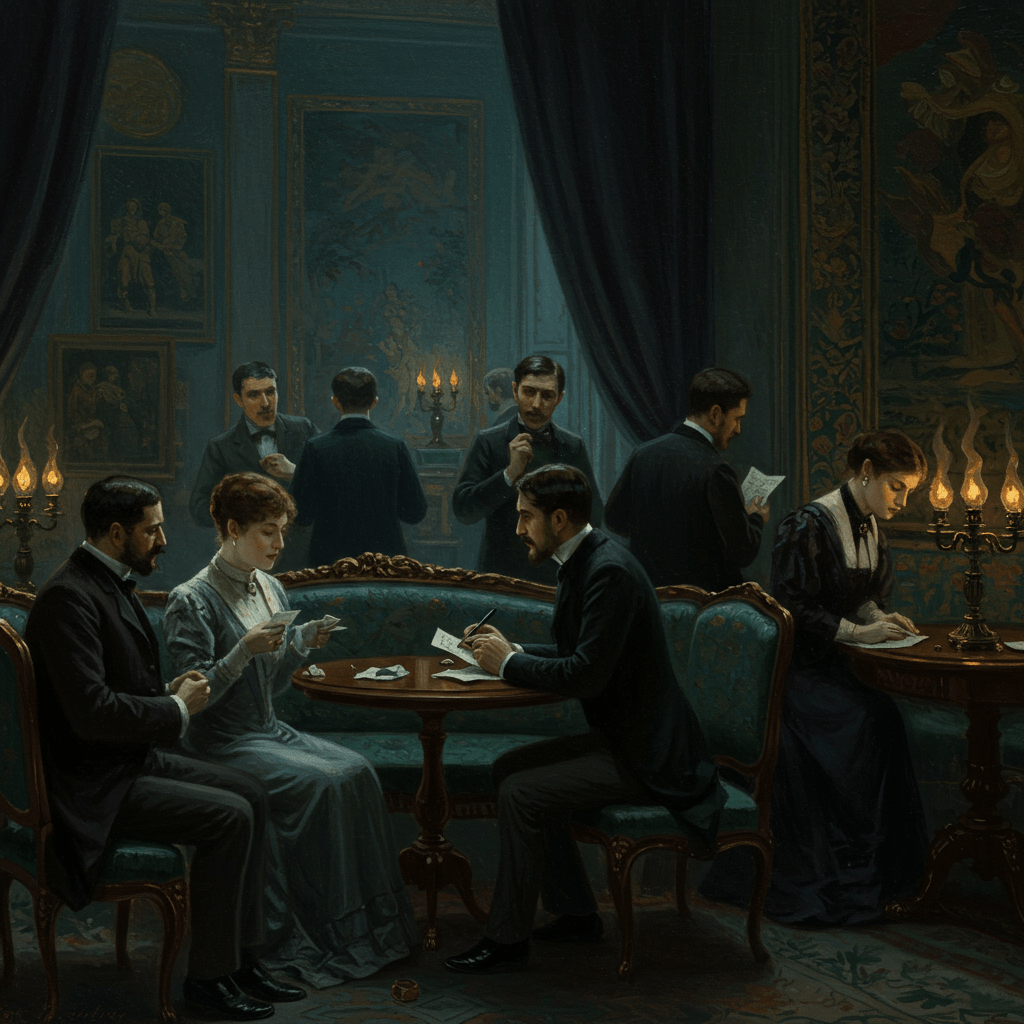

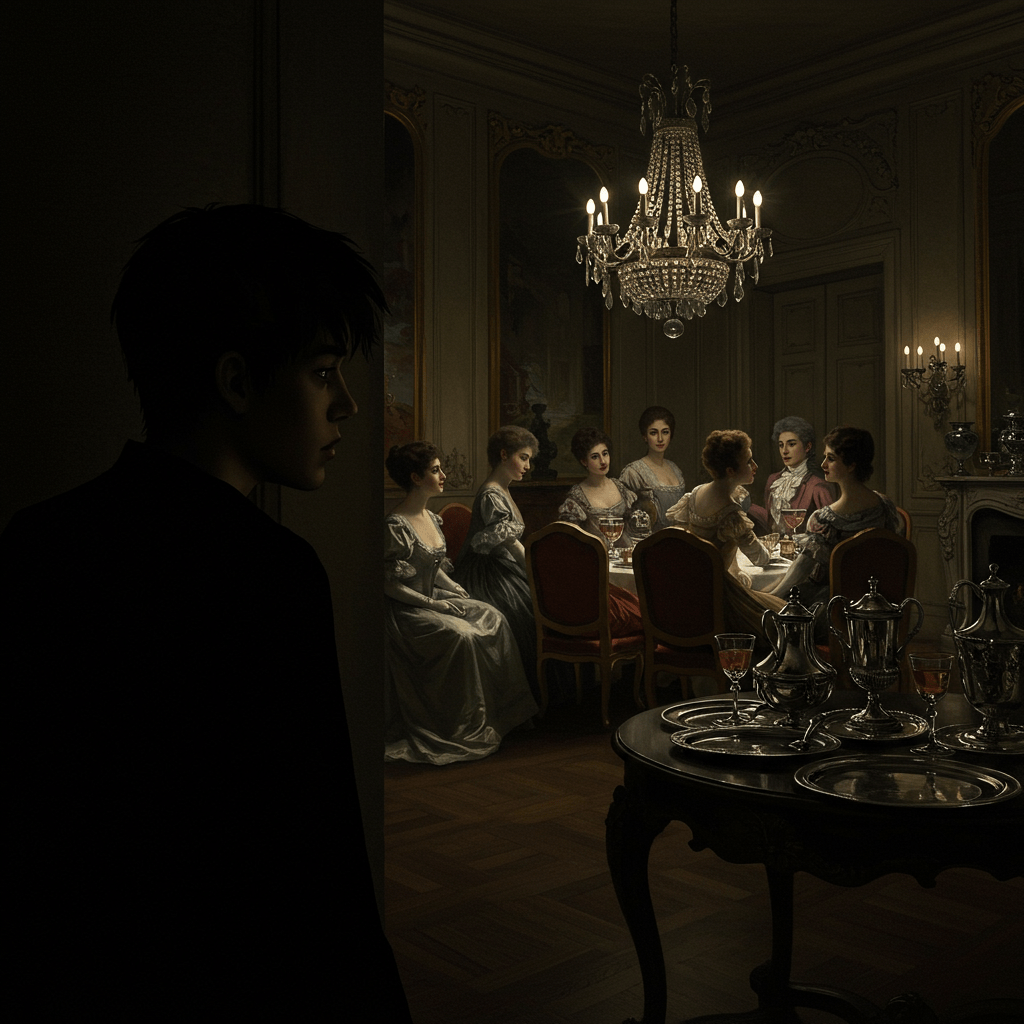

Les salons, autrefois lieux de conversation animée et de débats intellectuels, sont devenus des champs de mines. Chaque phrase est pesée, chaque mot est soigneusement choisi, de crainte de se faire piéger. Le silence, lourd et oppressant, s’installe, brisé seulement par le murmure incessant de la peur. Même les plus fervents défenseurs de la liberté se retrouvent contraints à la prudence, à l’autocensure, à la dissimulation.

Les victimes de la délation

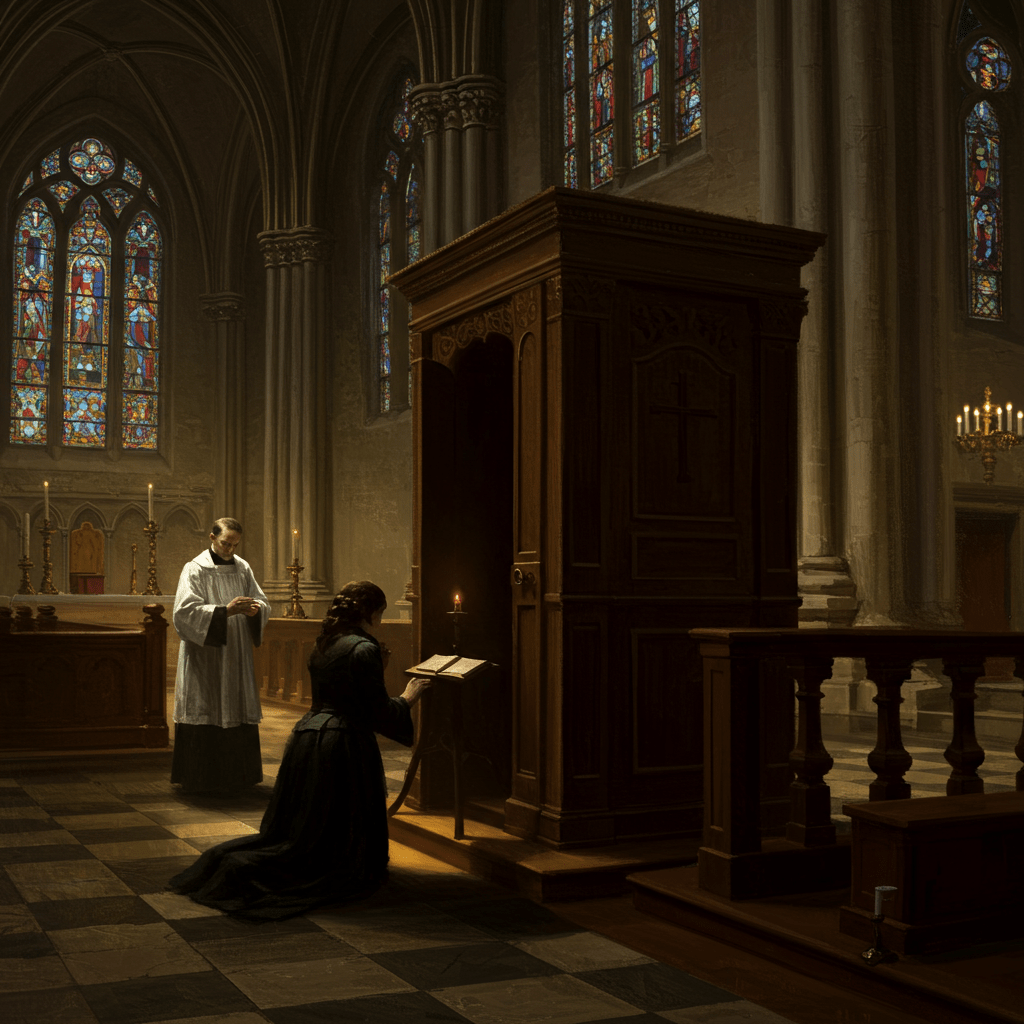

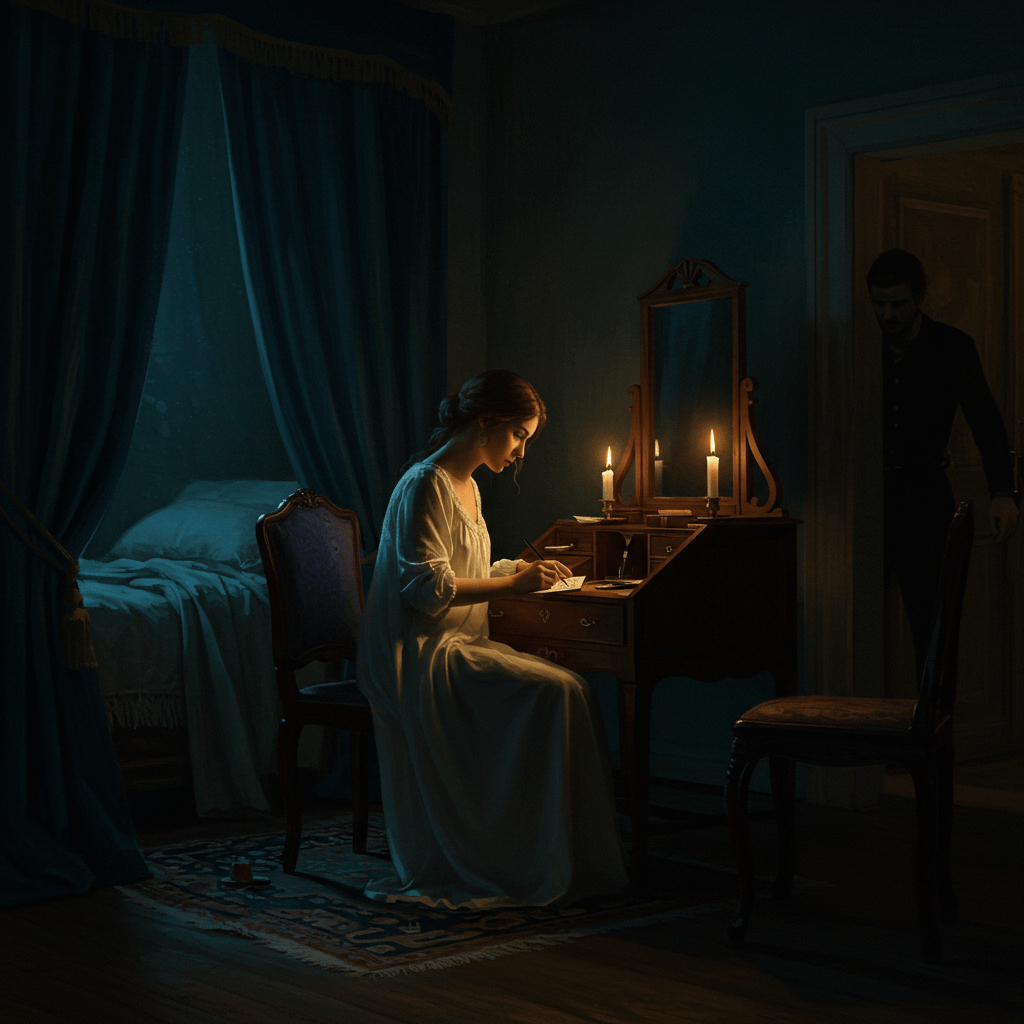

Les victimes de la délation sont innombrables. Des révolutionnaires idéalistes, emprisonnés pour leurs idées, des écrivains persécutés pour leurs œuvres, des artistes réduits au silence, des ouvriers privés de leur gagne-pain, des familles déchirées. Leurs vies sont brisées par la perfidie et la lâcheté de ceux qui, pour des raisons personnelles ou politiques, les ont dénoncés.

Les procès, souvent expéditifs et iniques, se succèdent. Les accusés, souvent sans défense face à la puissance de l’État, sont condamnés sur la base de témoignages anonymes et souvent fallacieux. La justice, censée protéger les citoyens, se transforme en instrument de répression, alimentée par la délation et la peur.

Le coût de la surveillance

Le système de surveillance mis en place, omniprésent et implacable, engendre un coût humain et social énorme. La confiance, la solidarité, et l’esprit critique s’effondrent. La société se fige dans une paranoïa collective, où chaque individu se sent constamment menacé et surveillé. La liberté d’expression, pourtant si chèrement acquise, est étouffée dans l’œuf.

Le prix de la sécurité, si recherchée par le pouvoir en place, est donc exorbitant. Il est payé en liberté, en solidarité, et en humanité. Le système de délation, loin de garantir la stabilité sociale, ne fait que creuser le fossé entre les citoyens et le pouvoir, alimentant le ressentiment et la colère.

L’année 1848, malgré ses promesses révolutionnaires, laisse un goût amer. Les murs, en effet, avaient des oreilles, et celles-ci n’ont pas manqué de rapporter au pouvoir les murmures de la révolte. La leçon est amère, mais inoubliable : la vigilance est nécessaire, mais la suspicion aveugle, elle, est une arme à double tranchant, et son tranchant le plus cruel se tourne souvent contre ceux qui la brandissent.

La peur, cette ombre menaçante qui s’étendait sur Paris à cette époque, ne s’est jamais totalement dissipée. Elle demeure, un rappel constant du prix de la liberté, et de la fragilité de la confiance en l’homme.