L’année est 1855. Paris, ville lumière, scintille sous un ciel d’été. Dans les salons feutrés, les discussions animées ne portent pas seulement sur la politique ou les arts, mais aussi, et surtout, sur le vin. Un vin, non pas n’importe lequel, mais celui de Bordeaux, dont la réputation traverse les océans et les siècles. Dans ces cercles élégants, se tisse une histoire, une véritable épopée, celle de la classification des vins, un système qui allait à jamais façonner le destin des vignobles français et le palais des amateurs de vin du monde entier.

Le souffle de la Révolution de 1848, encore palpable, avait laissé place à une certaine stabilité. La bourgeoisie, en pleine ascension, cultivait un goût prononcé pour le luxe et la distinction. Et quel meilleur symbole de raffinement, de prestige, que le vin, boisson des dieux, nectar des rois ? Cette soif de reconnaissance, cette quête d’une hiérarchie gustative, allait trouver sa concrétisation dans un événement crucial : l’Exposition Universelle de 1855.

La Naissance d’un Mythe: L’Exposition Universelle de 1855

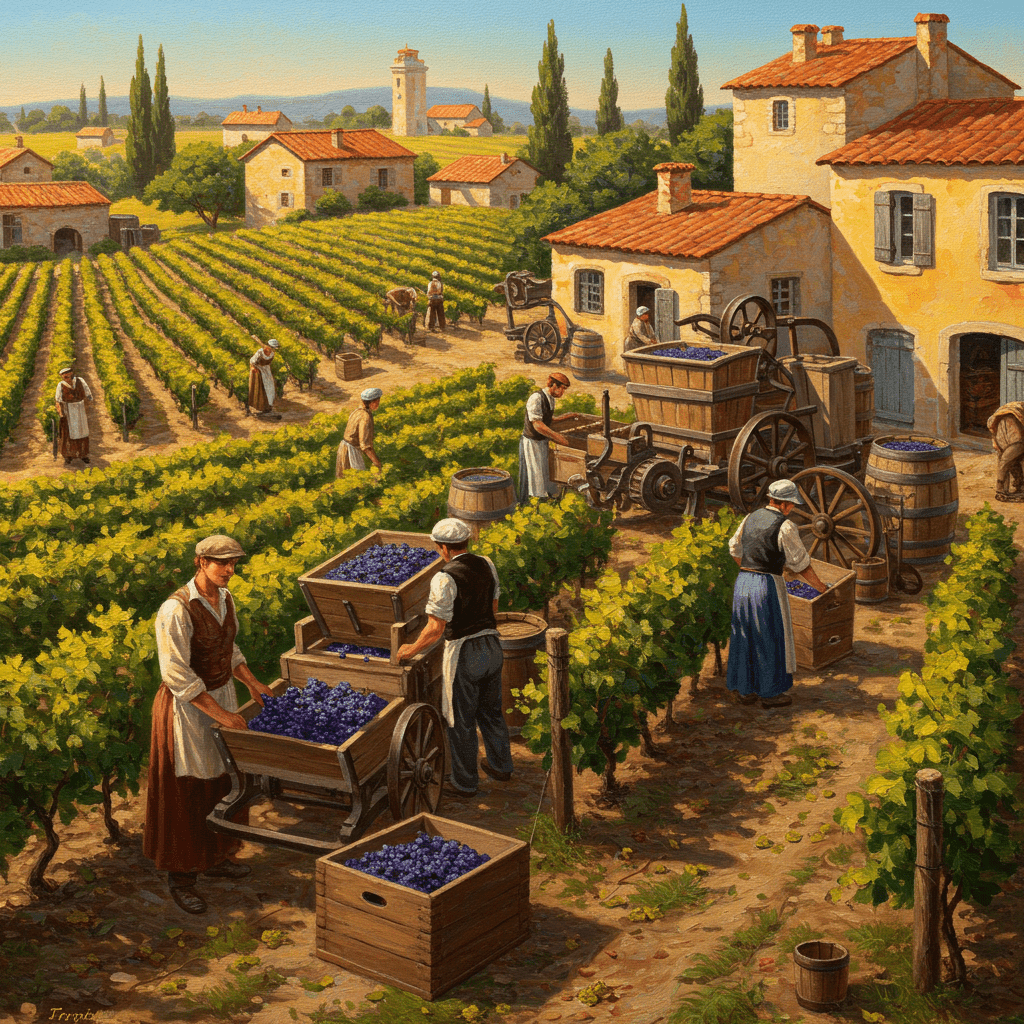

L’Exposition Universelle, véritable vitrine du progrès et de la puissance française, offrit l’opportunité rêvée de mettre en lumière les vins de Bordeaux. Un jury prestigieux, composé de négociants, de critiques et de personnalités influentes, fut convoqué pour établir une classification officielle. Une tâche colossale, une gageure même, tant la diversité des vins était grande, tant les intérêts en jeu étaient importants. Des semaines de dégustations acharnées, de débats passionnés, de marchandages subtils, se succédèrent. Chaque goutte analysée, chaque arôme disséqué, chaque parcelle de terroir étudiée avec une minutie extrême. On parlait de châteaux, de crus, de terroirs, de secrets ancestraux transmis de génération en génération, les mots mêmes semblaient vibrer d’un écho millénaire.

Les enjeux étaient considérables. Une place dans cette classification prestigieuse signifiait une reconnaissance officielle, une garantie de qualité, un accès à un marché international en pleine expansion. C’était une question de fortune, mais aussi de fierté, de prestige, de gloire pour les familles qui avaient patiemment cultivé leur vignoble au fil des siècles. Les rivalités furent vives, les tensions palpables. On chuchottait dans les coulisses, on échangeait des regards furtifs, on tissait des alliances, on tramait des stratégies.

Les Premiers Classés: Une Hiérarchie Sacrée

Le verdict final, tombé en 1855, fut une véritable révélation. Un classement en cinq niveaux, des Premiers Grands Crus aux Cinquièmes Crus, fut établi. Une hiérarchie sacrée, gravée dans le marbre, qui allait influencer le marché du vin pour les décennies à venir. Les noms des Premiers Grands Crus résonnèrent comme des légendes : Lafite, Latour, Margaux, Haut-Brion, Mouton-Rothschild (qui rejoignit le panthéon en 1973). Ces noms, synonymes d’excellence, de raffinement, de prestige, allaient devenir les symboles d’un art de vivre, d’une tradition, d’un héritage.

Mais derrière cette consécration officielle se cachait une part d’ombre. La classification de 1855 ne fut pas sans critiques. Certains domaines furent injustement oubliés, d’autres surclassés ou sous-estimés. Des erreurs, des omissions, des injustices, autant d’éléments qui nourriront les débats et les controverses pendant des générations. L’histoire, comme le vin, est souvent imprévisible, ses saveurs complexes, ses nuances infinies.

Au-delà de Bordeaux: L’Influence d’une Classification

L’influence de la classification de 1855 dépassa largement les frontières de Bordeaux. Elle servit de modèle pour d’autres régions viticoles françaises, inspirant des classifications similaires, bien que moins emblématiques. Elle participa à la construction d’une image de marque, d’une identité forte pour les vins français, les hissant au rang de produits d’exception, recherchés par les connaisseurs du monde entier.

La classification, en imposant une hiérarchie, contribua à la structuration du marché viticole. Elle encouragea la production de vins de qualité, en récompensant les efforts des viticulteurs les plus exigeants. Elle créa une véritable dynamique, incitant à la compétition, à l’innovation, à la recherche de l’excellence. Le monde du vin, ainsi, se transforma en un théâtre où se jouaient des drames, des intrigues, des succès et des échecs, le tout sous le regard attentif des critiques et des amateurs.

Un Héritage Vivant

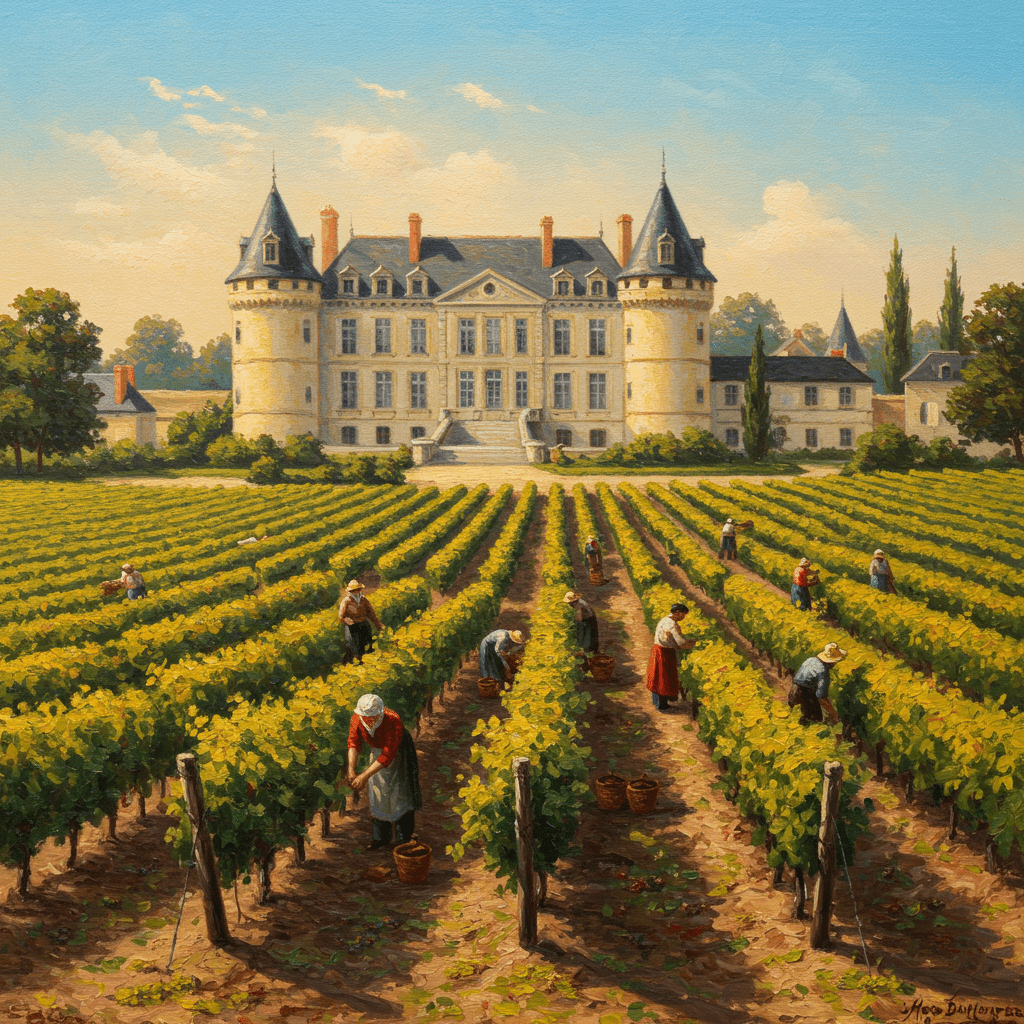

Aujourd’hui, plus d’un siècle et demi après sa création, la classification de 1855 reste un élément fondamental du paysage viticole français. Elle continue d’influencer les prix, les ventes, les perceptions des consommateurs. Elle demeure un symbole, une légende, un mythe. Les châteaux classés, véritables monuments historiques, sont devenus des lieux de pèlerinage pour les amateurs de vin venus du monde entier. Ils incarnent une tradition, un savoir-faire, une histoire, une épopée qui se poursuit encore aujourd’hui, dans les vignes, dans les chais, dans les verres.

Le vin, au fil des ans, continue son voyage à travers le temps. Il nous raconte des histoires, des légendes, des traditions. Et la classification de 1855, en forgeant l’histoire du vin, a contribué à écrire une page inoubliable de ce grand récit, une page qui, à l’instar d’un grand cru, ne cesse de prendre de la valeur avec le temps.