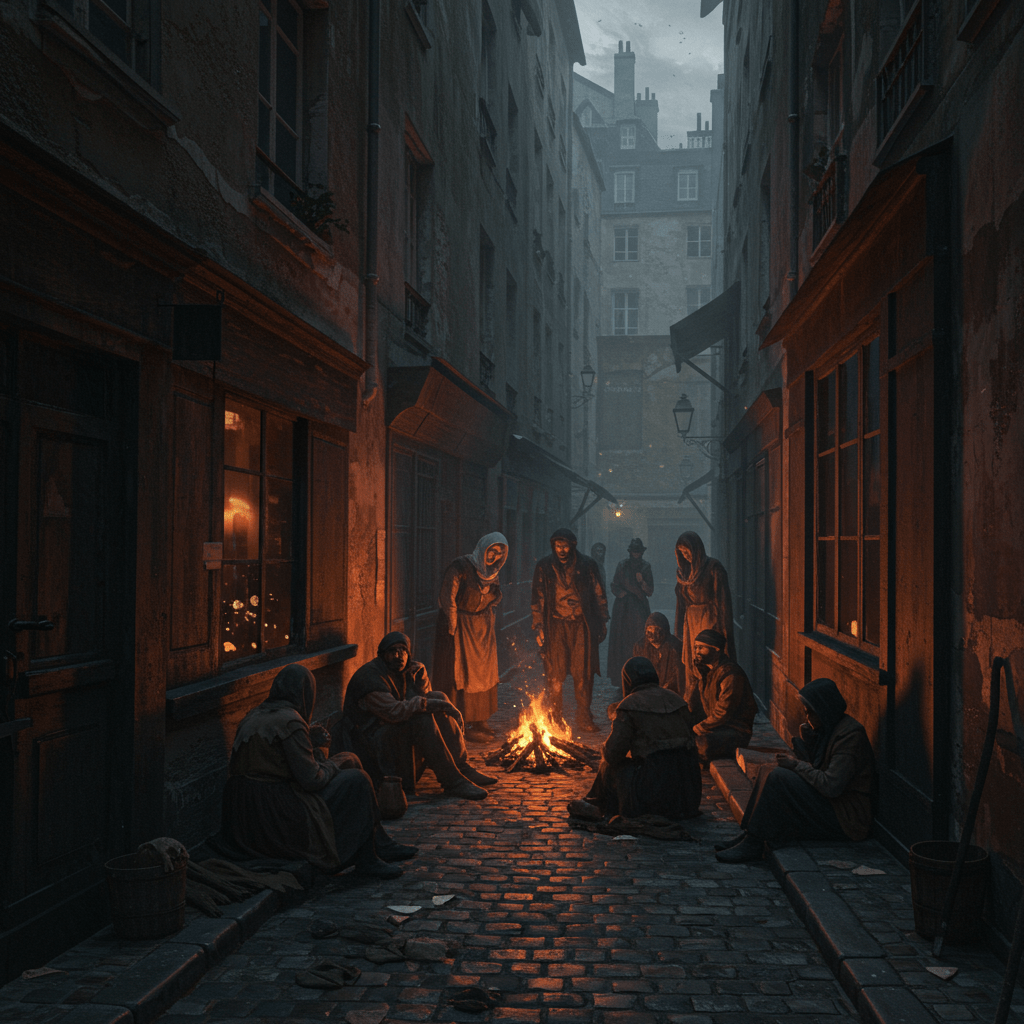

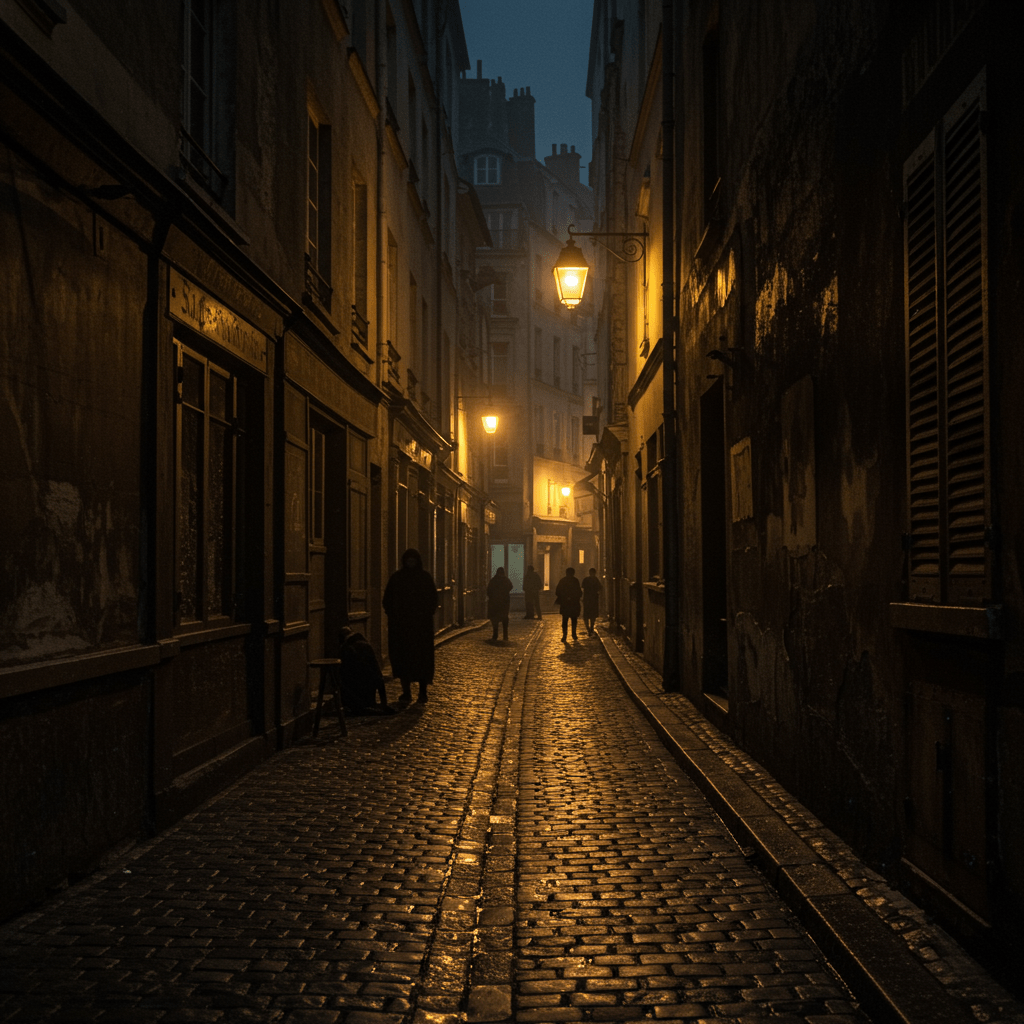

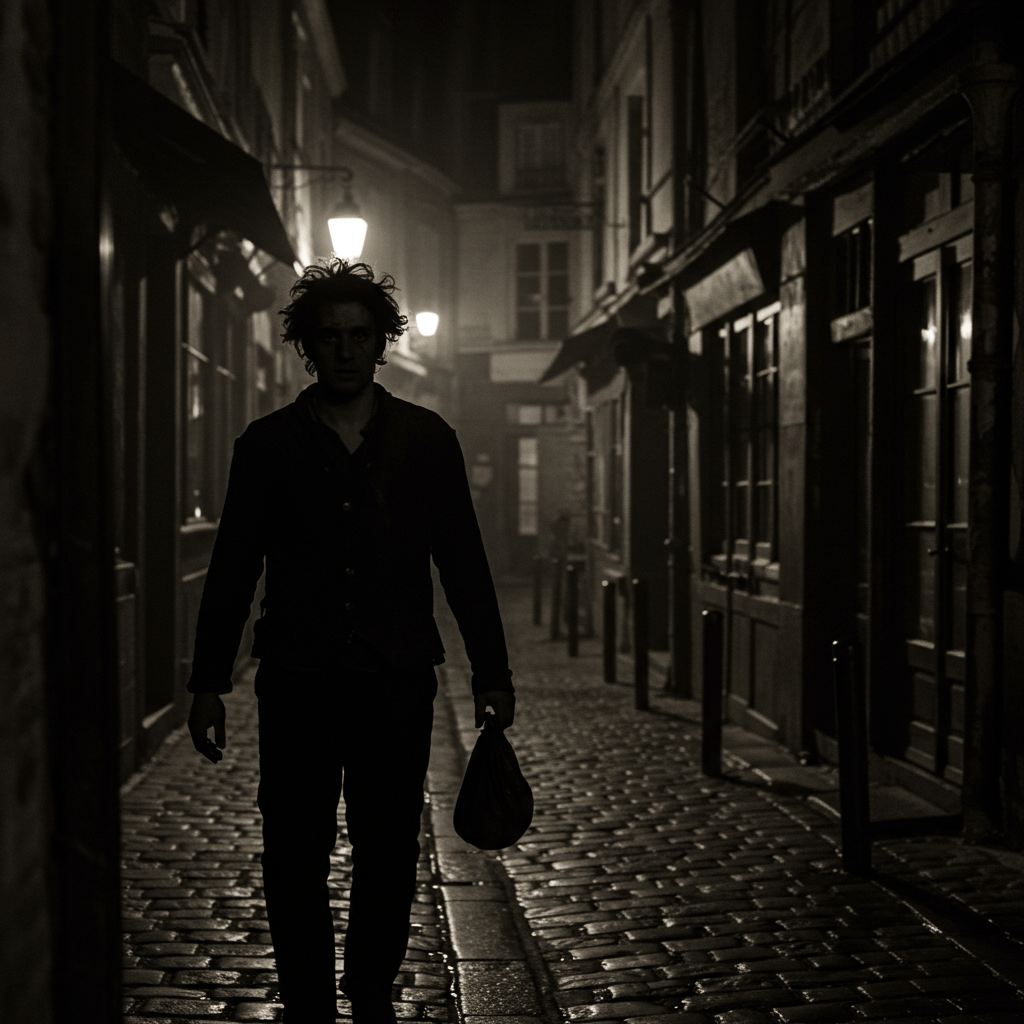

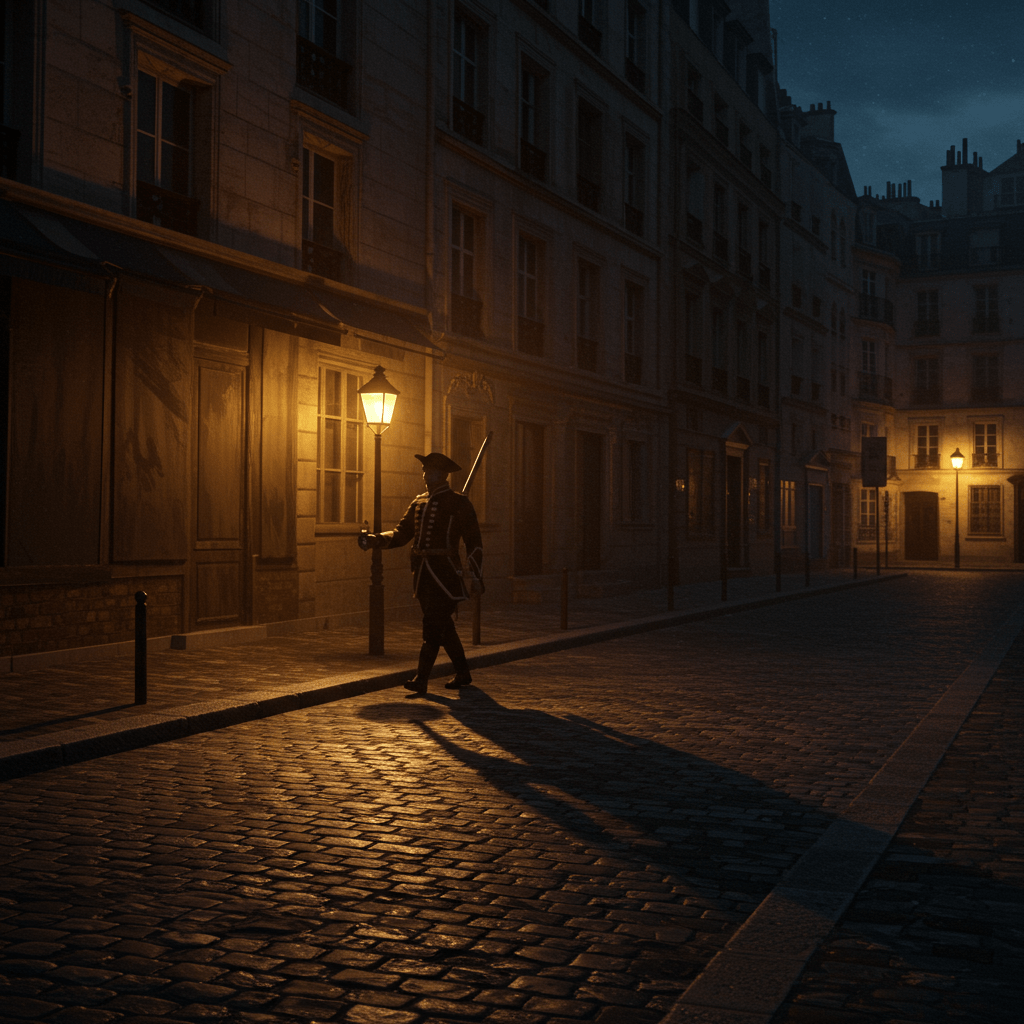

Paris, 1888. La capitale frissonne sous la froide bise d’un automne tardif. La Seine, gonflée par les récentes pluies, charrie des secrets aussi sombres que ses eaux troubles. Pourtant, sous la grisaille ambiante, une fièvre nouvelle s’empare des érudits et des curieux : la redécouverte de la Cour des Miracles. Non pas celle fantasmée par les romans populaires, peuplée de gueux hideux et de brigands sans foi ni loi, mais la Cour des Miracles réelle, celle enfouie sous les pavés et les siècles, celle dont les pierres murmurent encore les échos d’une histoire oubliée. Une histoire que les fouilles archéologiques entreprises avec une ferveur presque religieuse s’apprêtent enfin à exhumer.

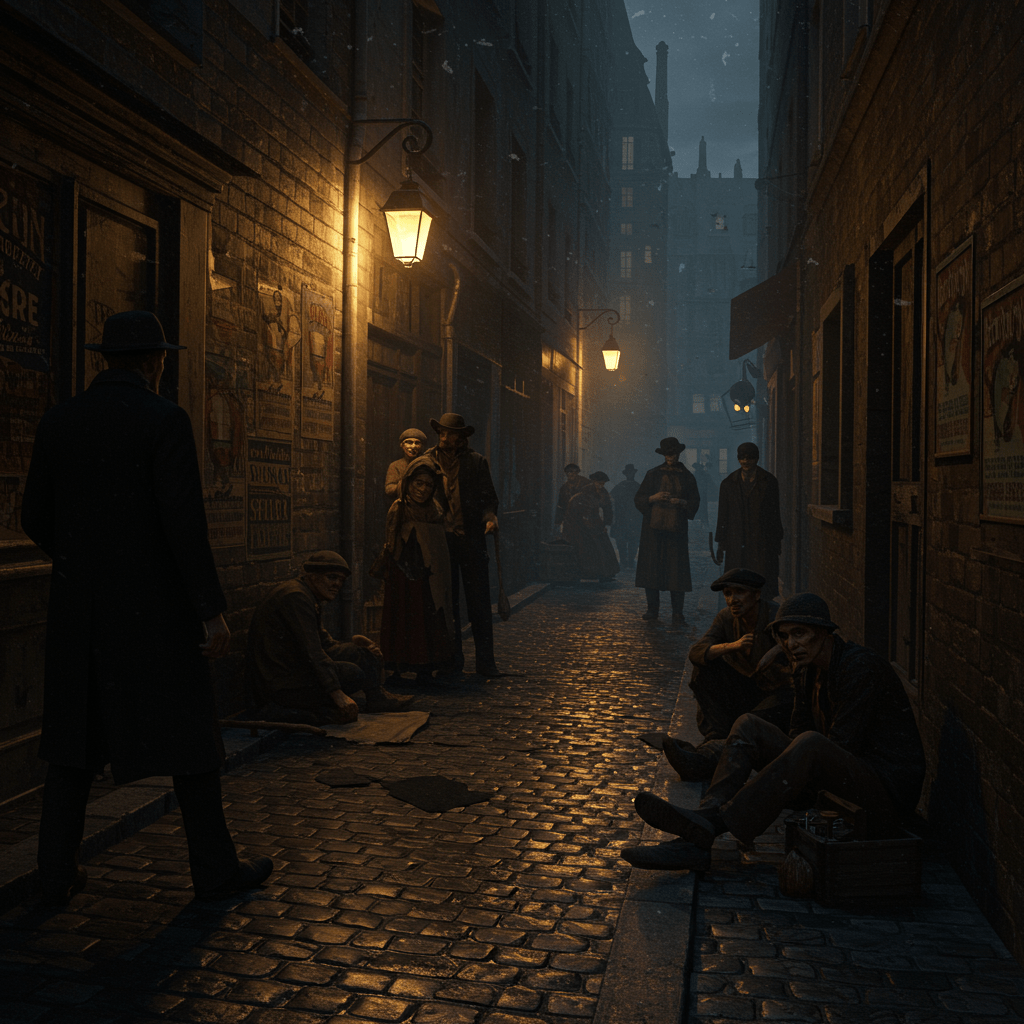

L’air est saturé de l’odeur de terre fraîche et de poussière. Des pioches résonnent sourdement, brisant le silence séculaire. L’équipe d’archéologues, menée par l’éminent Monsieur Dubois, travaille sans relâche, bravant les intempéries et les superstitions tenaces des habitants du quartier. Car la Cour des Miracles, même disparue, continue d’exercer une fascination morbide, un mélange de crainte et de répulsion. On raconte encore, à voix basse, des histoires de mendiants simulant la cécité ou la paralysie pour apitoyer les âmes charitables, et qui, une fois rentrés dans leur repaire, recouvraient miraculeusement l’usage de leurs membres. Des miracles, bien sûr, d’une nature fort peu divine.

Le Mystère des Origines

« Dubois, mon ami, regardez ceci ! » s’exclama soudain Monsieur Leclerc, l’archiviste de l’équipe, en brandissant un fragment de poterie grossièrement décoré. « Il semblerait que nos prédécesseurs gallo-romains aient déjà connu l’existence de ce lieu, sinon son infamie. »

Dubois s’approcha, scrutant le tesson avec son monocle. « Intéressant, Leclerc, très intéressant. Cela repousserait considérablement les origines de la Cour. Nous savions déjà que la zone, située entre l’actuelle rue Réaumur et la rue du Caire, avait été peuplée dès l’Antiquité. Mais de là à imaginer une proto-Cour des Miracles… » Il caressa sa barbe, pensif. « Les documents médiévaux, eux, sont plus loquaces. Ils font état d’une concentration de populations marginalisées, attirées par la promesse d’une vie hors des lois, une sorte de zone franche où la misère et la criminalité se côtoyaient sans vergogne. »

Leclerc acquiesça. « Les guerres, les famines, les épidémies… Autant de fléaux qui ont jeté sur les routes des milliers de déshérités, venus grossir les rangs des vagabonds et des malandrins. Paris, avec ses richesses et ses contradictions, était un aimant pour ces âmes perdues. Et la Cour, un refuge, aussi précaire et dangereux fût-il. »

Soudain, un cri strident retentit, provenant de la zone de fouilles. « Monsieur Dubois ! Monsieur Dubois ! Venez vite ! »

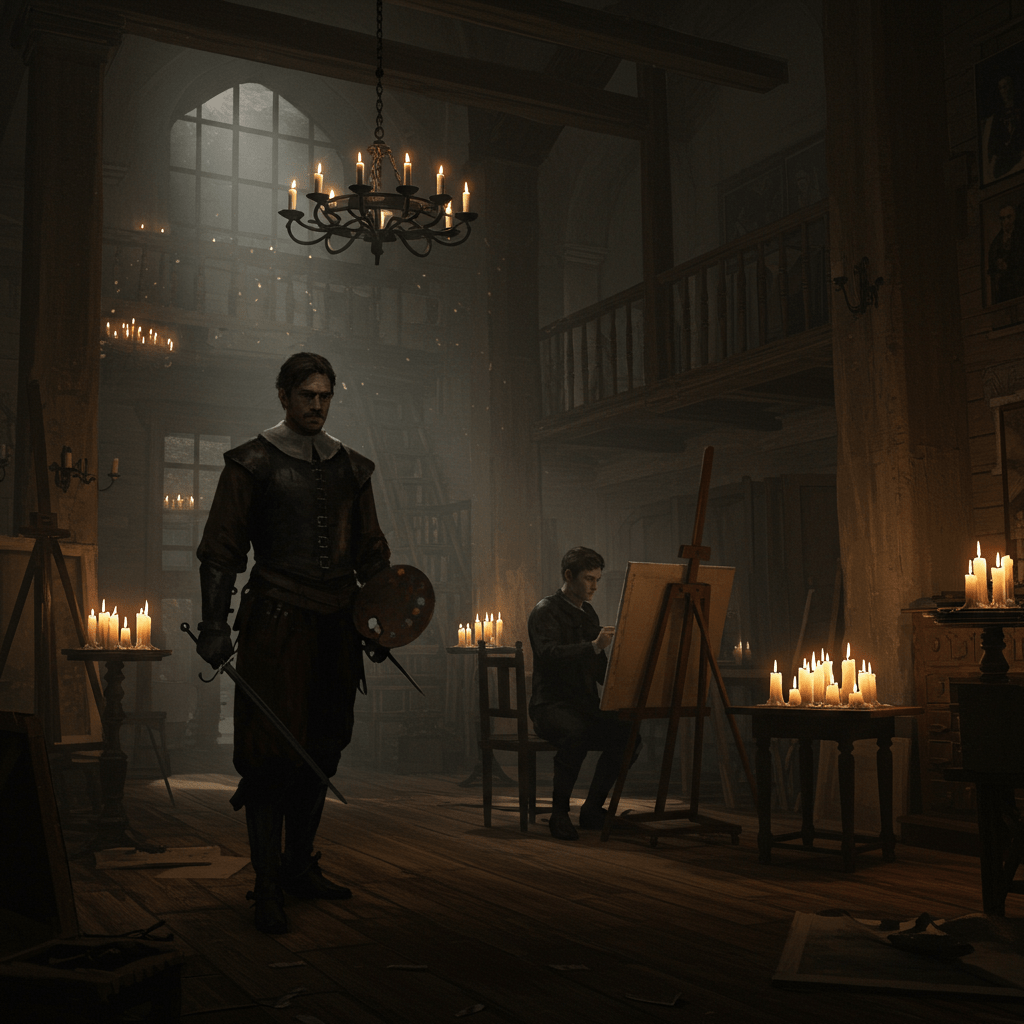

Au Cœur des Ténèbres

Dubois et Leclerc se précipitèrent vers l’endroit où le jeune ouvrier, pâle comme un linge, pointait du doigt une excavation. Au fond du trou, à peine éclairé par la faible lumière du jour, gisaient des ossements humains. Non pas un squelette isolé, mais un véritable charnier. Des crânes, des fémurs, des tibias, entassés pêle-mêle, témoignaient d’une mort violente et massive.

« Mon Dieu ! » murmura Leclerc, se signant machinalement. « Que s’est-il passé ici ? »

Dubois, plus pragmatique, s’agenouilla pour examiner les restes. « Regardez les crânes, Leclerc. La plupart présentent des fractures nettes, infligées par des armes contondantes. Et ces marques sur les fémurs… Elles pourraient indiquer des traces de ligatures. »

Un frisson parcourut l’échine de Leclerc. « Vous pensez… un massacre ? Une purge ? »

« C’est une possibilité, oui. Les archives mentionnent des affrontements sanglants entre les différentes factions qui se disputaient le contrôle de la Cour. Il se pourrait que nous ayons mis au jour les vestiges d’une de ces batailles fratricides. Ou peut-être… » Dubois s’interrompit, son regard se perdant dans le vide. « Peut-être s’agit-il d’une tout autre histoire. Une histoire que les pierres seules peuvent encore raconter. »

Un vieil homme, un chiffonnier au visage buriné par le temps et la misère, s’était approché discrètement de la zone de fouilles. Il écoutait en silence, ses yeux brillants d’une étrange lueur. Dubois l’interpella : « Toi, le vieil homme ! Tu connais l’histoire de cet endroit ? »

Le chiffonnier hésita un instant, puis répondit d’une voix rauque : « La Cour… Je l’ai entendue raconter par mon grand-père. Il disait que c’était un lieu maudit, où le sang coulait plus vite que le vin. Que les morts y étaient plus nombreux que les vivants. » Il cracha par terre. « Des histoires de vieilles femmes, sans doute. Mais parfois… parfois, j’entends encore les cris, la nuit. »

Les Trésors Cachés

Malgré l’atmosphère macabre qui planait sur les fouilles, l’équipe de Dubois continua son travail avec acharnement. Chaque jour apportait son lot de découvertes, parfois insignifiantes, parfois extraordinaires. Des pièces de monnaie rognées, des dés pipés, des amulettes de protection, des instruments de torture rudimentaires… Autant d’objets qui témoignaient de la vie quotidienne, de la misère et de la violence qui régnaient dans la Cour des Miracles.

Un jour, en creusant près de ce qui semblait être les fondations d’une ancienne taverne, un ouvrier déterra un coffre en bois, à moitié décomposé par l’humidité. À l’intérieur, soigneusement enveloppés dans des lambeaux de tissu, gisaient des bijoux, des pièces d’orfèvrerie, et une liasse de documents manuscrits. Dubois, les mains tremblantes d’excitation, examina les pièces avec une attention méticuleuse.

« C’est incroyable ! » s’exclama-t-il. « Des joyaux d’une valeur inestimable ! Et ces documents… Il s’agit de lettres et de comptes, rédigés par un certain Nicolas Flamel. »

Leclerc écarquilla les yeux. « Nicolas Flamel ? L’alchimiste légendaire ? Celui qui aurait découvert la pierre philosophale ? »

« Le même, oui. Apparemment, Flamel avait des intérêts dans la Cour des Miracles. Peut-être y finançait-il des opérations secrètes, ou y cachait-il ses trésors. Ces documents pourraient nous révéler des aspects inconnus de sa vie et de ses travaux. »

La découverte du coffre de Flamel suscita une véritable sensation. La presse s’empara de l’affaire, alimentant les fantasmes les plus fous. On parlait de secrets d’alchimie, de formules magiques, de pouvoirs occultes. La Cour des Miracles, déjà auréolée de mystère, devint un objet de fascination populaire, un lieu où le réel et l’imaginaire se confondaient.

L’Énigme de la Disparition

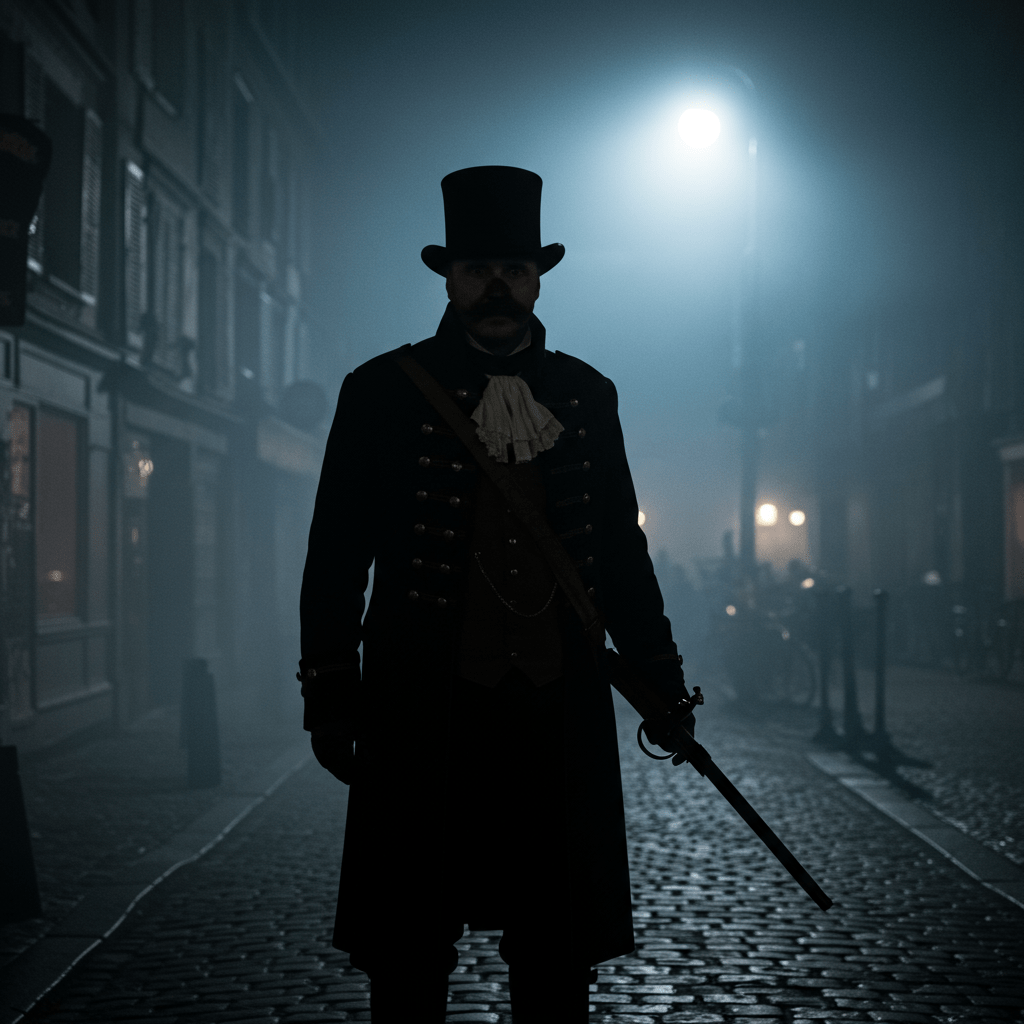

Malgré les découvertes sensationnelles, une question restait sans réponse : pourquoi la Cour des Miracles avait-elle disparu ? Comment un lieu aussi vaste et peuplé avait-il pu être rayé de la carte, sans laisser de traces apparentes ? Les archives mentionnaient plusieurs tentatives de répression, ordonnées par les autorités royales. Mais aucune n’avait abouti à une éradication complète.

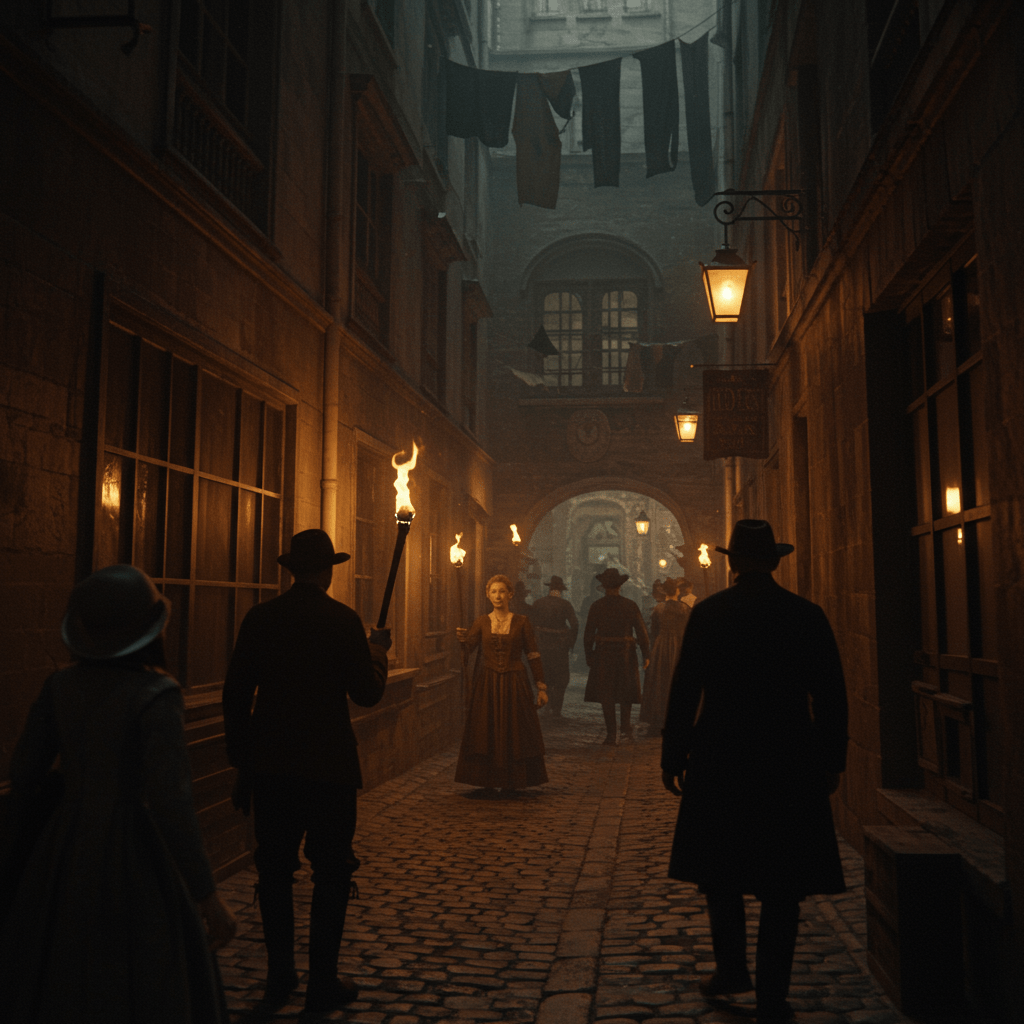

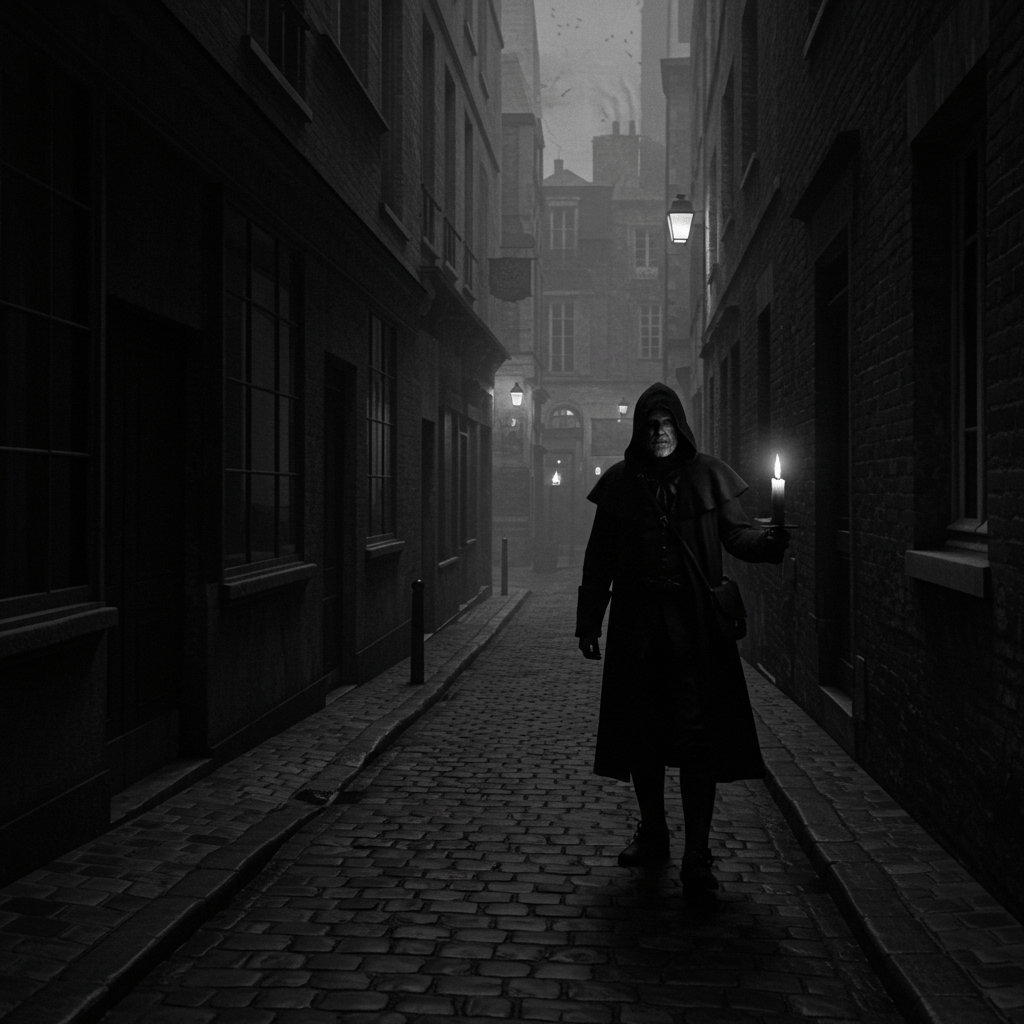

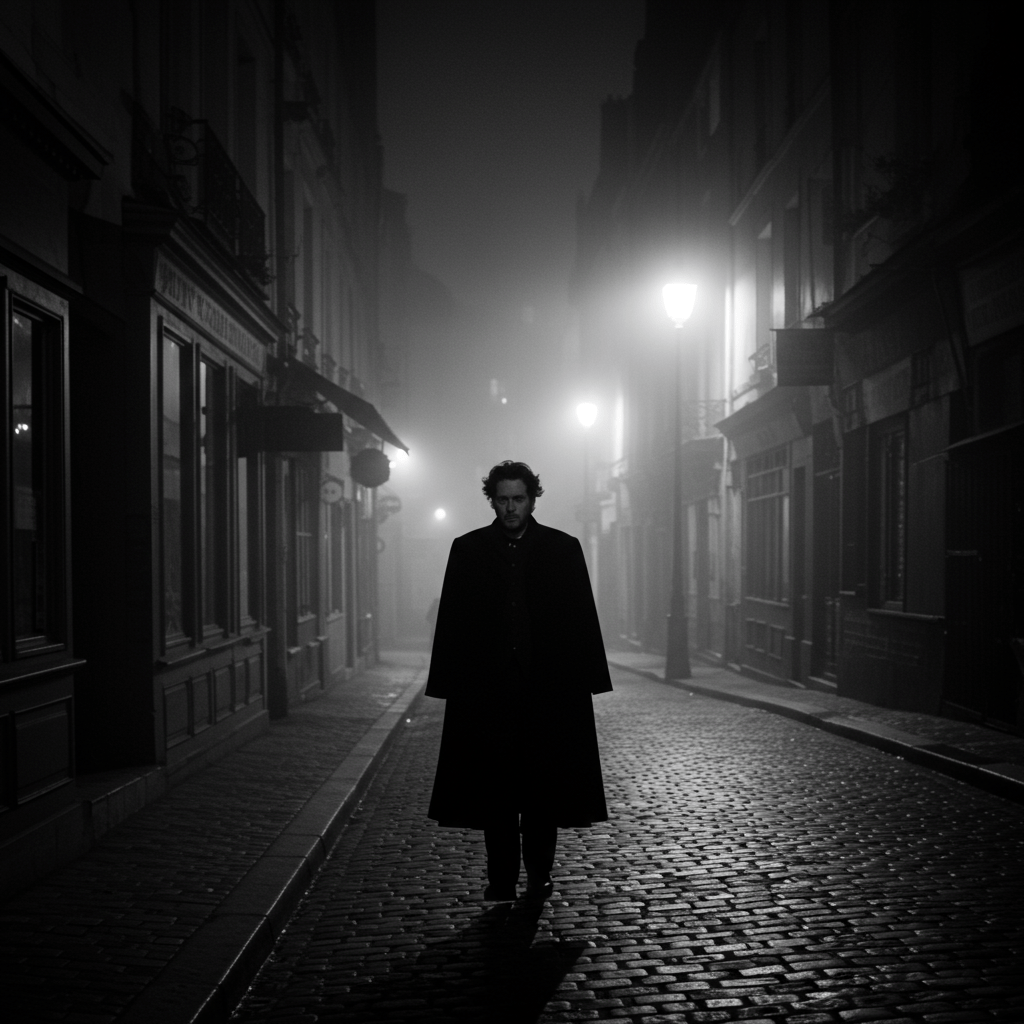

Dubois, obstiné, continua ses recherches, explorant les moindres recoins du site. Un jour, en inspectant un ancien puits, il découvrit un passage souterrain, dissimulé derrière une paroi de pierres. Le passage, étroit et sombre, s’enfonçait dans les entrailles de la terre. Dubois, muni d’une lampe à carbure, s’aventura dans le tunnel, suivi de près par Leclerc et quelques ouvriers courageux.

Après avoir rampé pendant plusieurs dizaines de mètres, ils débouchèrent dans une vaste caverne naturelle. La caverne était éclairée par des torches sommaires, et aménagée en refuge. Des lits de fortune, des ustensiles de cuisine, des réserves de nourriture… Tout laissait supposer que des hommes et des femmes avaient vécu là, cachés de la lumière du jour.

Dubois comprit alors. La Cour des Miracles n’avait pas disparu. Elle s’était simplement enfouie sous terre, utilisant les galeries et les cavernes souterraines pour échapper à la répression. Les habitants de la Cour avaient creusé des tunnels, des passages secrets, des cachettes, transformant le sous-sol de Paris en un véritable labyrinthe.

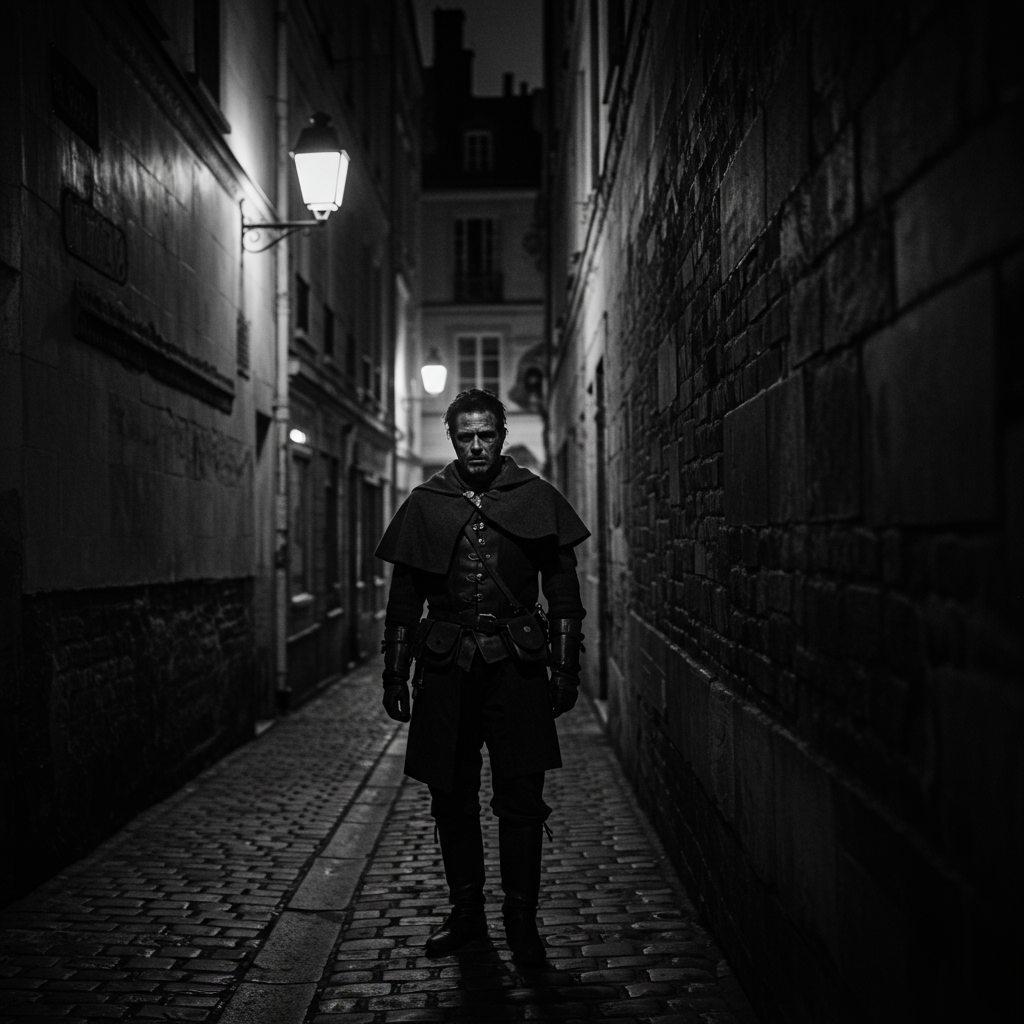

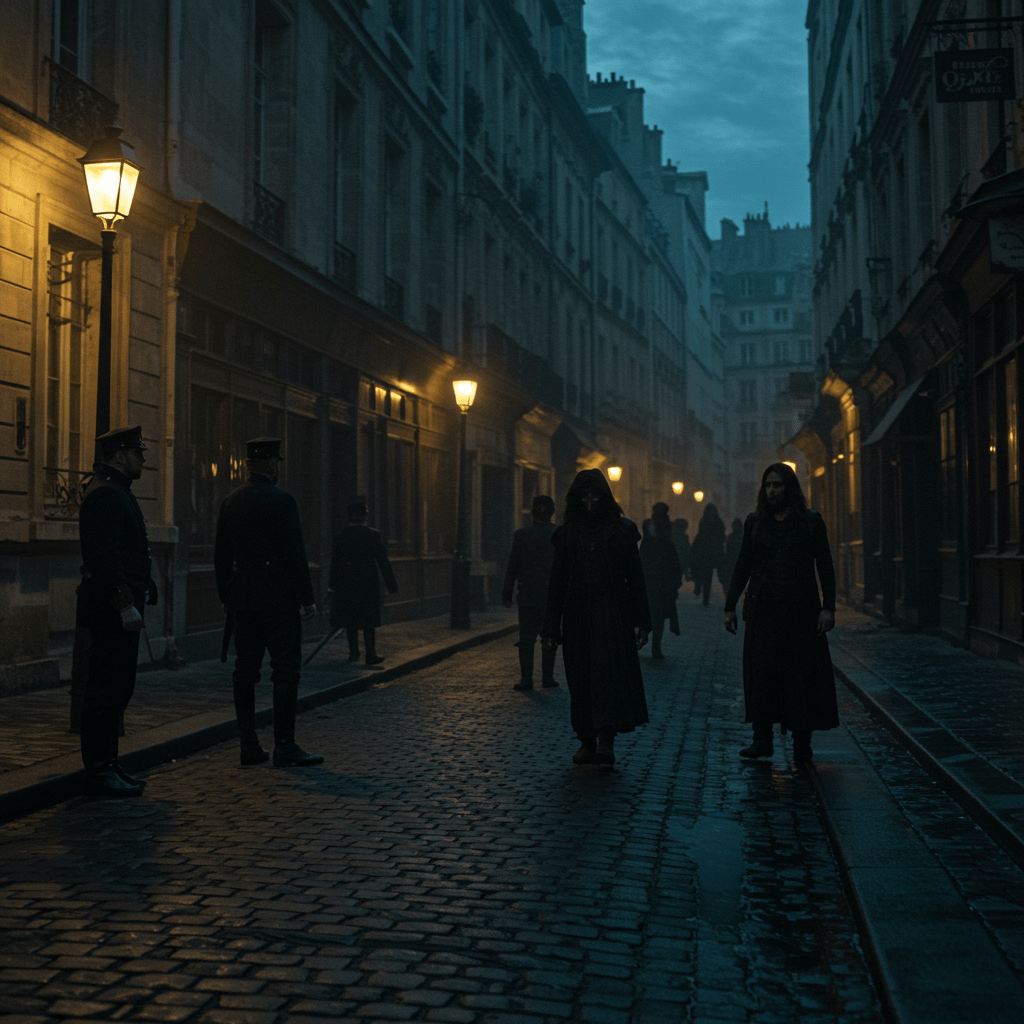

Soudain, un bruit retentit dans la caverne. Un bruit de pas, lourd et régulier. Une silhouette se dessina dans l’ombre, brandissant une torche. C’était un homme, vêtu de haillons, le visage dissimulé sous une capuche. Il s’avança vers Dubois et ses compagnons, le regard menaçant.

« Vous n’êtes pas les bienvenus ici, » dit-il d’une voix caverneuse. « Ce lieu est sacré. Laissez les morts reposer en paix. »

Dubois, malgré sa surprise, garda son sang-froid. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, » répondit-il. « Nous sommes des archéologues. Nous cherchons à comprendre l’histoire de cet endroit. »

L’homme hésita un instant, puis baissa sa torche. « L’histoire… C’est une longue et triste histoire. Une histoire de misère, de violence et de trahison. Une histoire que personne ne veut entendre. »

Il se tut, puis ajouta : « Mais si vous voulez vraiment connaître la vérité, suivez-moi. Je vais vous montrer ce que les livres ne disent pas. »

Le Dénouement

Les fouilles de la Cour des Miracles, bien que controversées, ont permis de lever le voile sur un pan méconnu de l’histoire de Paris. Elles ont révélé la complexité et la richesse d’une société marginalisée, souvent caricaturée et méprisée. Elles ont mis en lumière les mécanismes de l’exclusion, de la pauvreté et de la criminalité, qui continuent de hanter notre société.

Aujourd’hui, le site de la Cour des Miracles a été transformé en un jardin public, un lieu de mémoire et de recueillement. Une plaque commémorative rappelle le souvenir des hommes et des femmes qui ont vécu et sont morts dans ce lieu maudit. Et sous les pavés, enfouis dans les entrailles de la terre, les vestiges de la Cour continuent de murmurer leur histoire, une histoire de ténèbres et de lumière, de désespoir et d’espoir. Une histoire qui nous rappelle que même dans les bas-fonds de la société, la dignité humaine peut survivre, envers et contre tout.