L’année est 1848. Paris, ville lumière, pourtant plongée dans une ombre menaçante. Les barricades, fantômes de révolutions passées, semblent murmurer des promesses brisées. Dans les ruelles tortueuses, les murmures des laissés-pour-compte se mêlent au fracas des attelages et aux cris des marchands. Un sentiment d’injustice palpable, d’une inégalité criante, plane sur la ville, pesant sur les épaules des plus humbles comme un manteau de plomb. C’est dans ce contexte bouillonnant que notre histoire prend racine, au cœur d’une affaire qui révélera les failles d’un système judiciaire à deux vitesses.

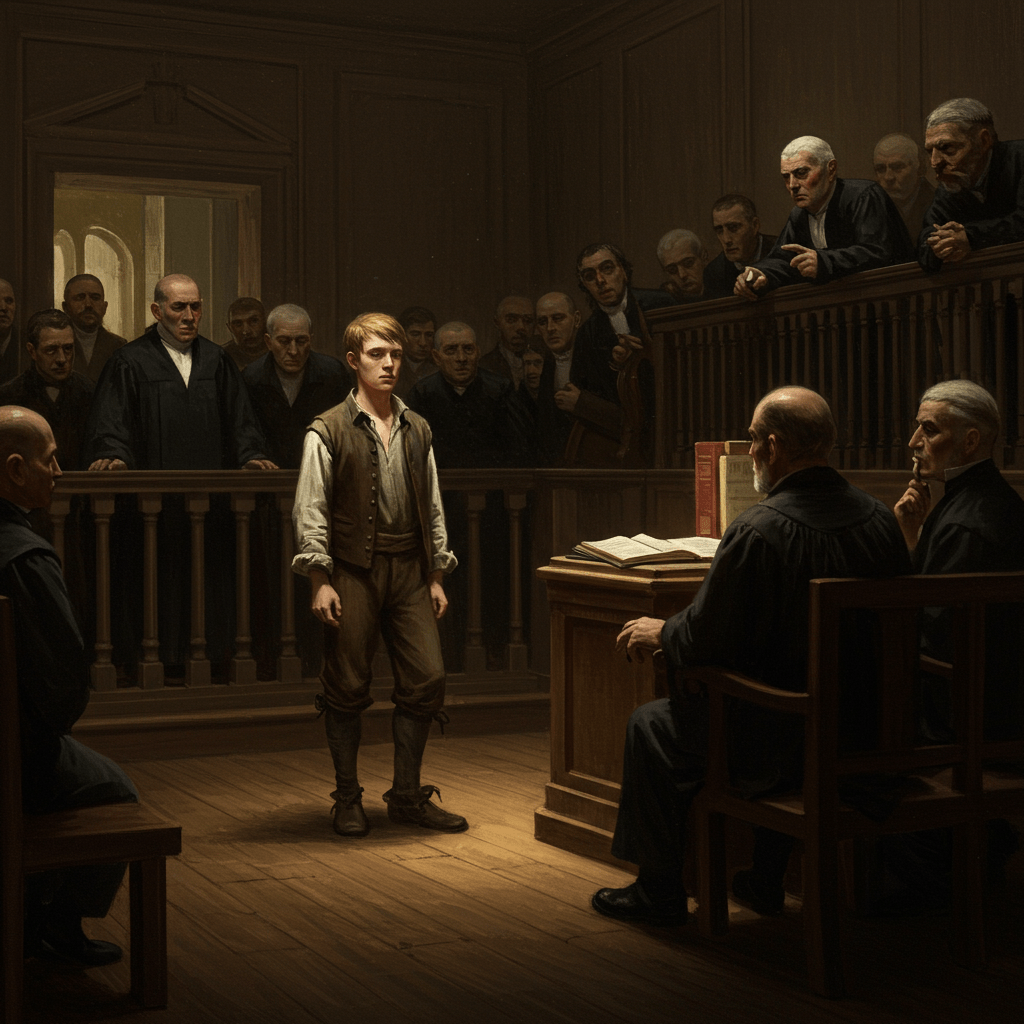

Un jeune homme, Jean-Baptiste, fils d’un modeste boulanger, est accusé d’un vol qu’il n’a pas commis. Un simple porte-monnaie, dérobé à un riche négociant, Monsieur Dubois, un homme dont l’influence s’étend comme une toile d’araignée sur les couloirs du pouvoir. L’affaire semble simple, pourtant, la vérité se cache derrière un rideau de mensonges tissés avec soin, par des mains expertes dans l’art de la manipulation.

Le Piège se Referme

Jean-Baptiste, innocent, est confronté à la froideur de la justice parisienne. Son avocat, un homme intègre mais dépourvu de moyens, se bat contre des moulins à vent. Les témoignages sont contradictoires, les preuves, fragiles. Monsieur Dubois, de son côté, déploie ses réseaux. Des fonctionnaires corrompus, des témoins influencés, un juge visiblement acquis à sa cause… Le jeune homme, perdu dans ce labyrinthe judiciaire, voit ses espoirs s’amenuiser à chaque audience. La justice, censée être aveugle, semble ici porter le masque de l’opportunisme, favorisant l’homme riche et influent au détriment du pauvre et sans défense.

L’Ombre du Pouvoir

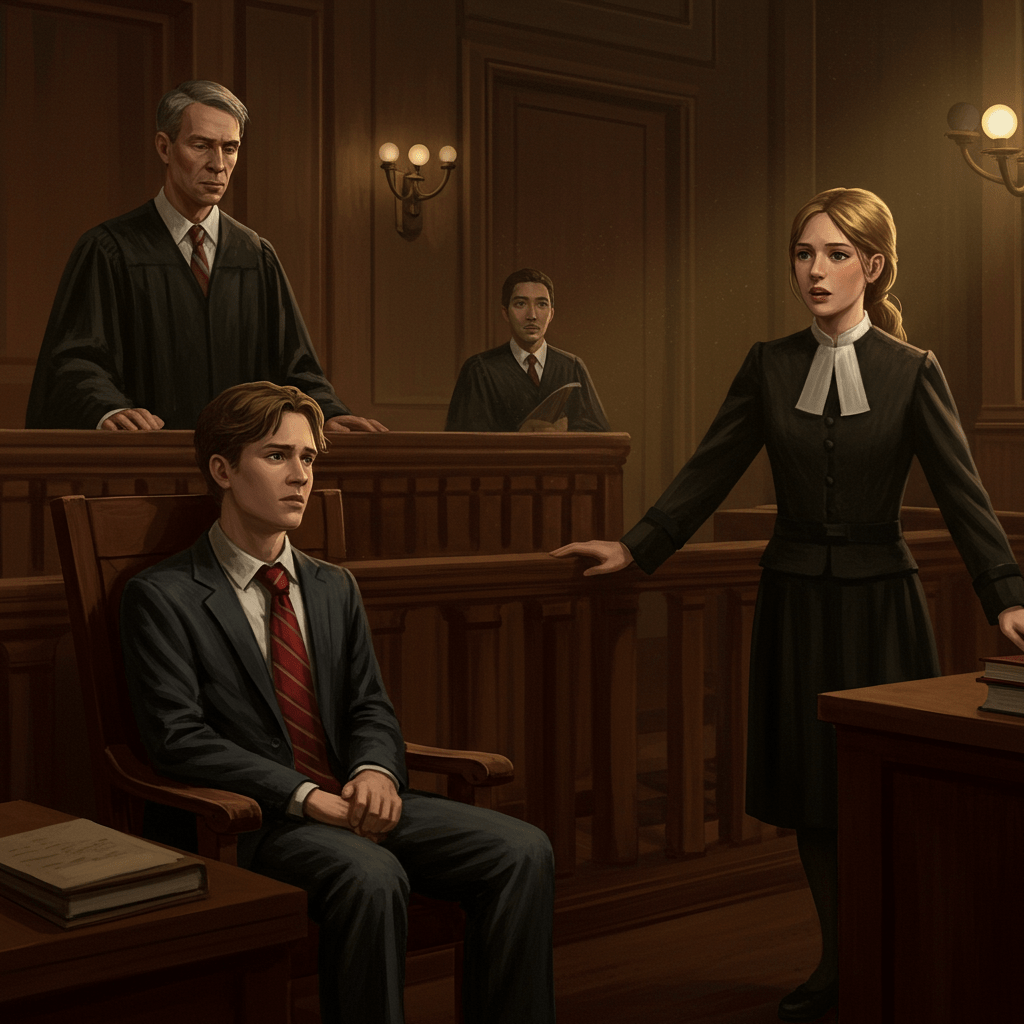

Les salles d’audience, lieux censés incarner la vérité, sont transformées en théâtres d’ombres où l’argent et le pouvoir dictent leur loi. Chaque jour, Jean-Baptiste assiste, impuissant, à la perversion du système. Son avocat, malgré son dévouement, se heurte à un mur d’indifférence, voire de complicité. Les avocats de Monsieur Dubois, habiles manipulateurs, sèment le doute, déforment les faits, et présentent un dossier habilement construit, une œuvre d’art de la manipulation judiciaire. La presse, elle aussi, se divise, certains journaux relayant la version de Monsieur Dubois sans le moindre recul critique, d’autres, plus rares, tentant de mettre en lumière les injustices flagrantes.

La Solidarité des Opprimés

Face à cette injustice, la solidarité des humbles se manifeste. Les amis et la famille de Jean-Baptiste, soutenus par quelques âmes courageuses, organisent des manifestations, des pétitions, pour tenter de faire entendre leur voix. Ils dénoncent une justice à deux vitesses, une justice qui protège les puissants et condamne les faibles. Des voix s’élèvent, des plumes s’agitent, mais le combat est rude. L’influence de Monsieur Dubois est immense, son ombre s’étend sur la ville, paralysant toute tentative de justice véritable.

L’Épilogue

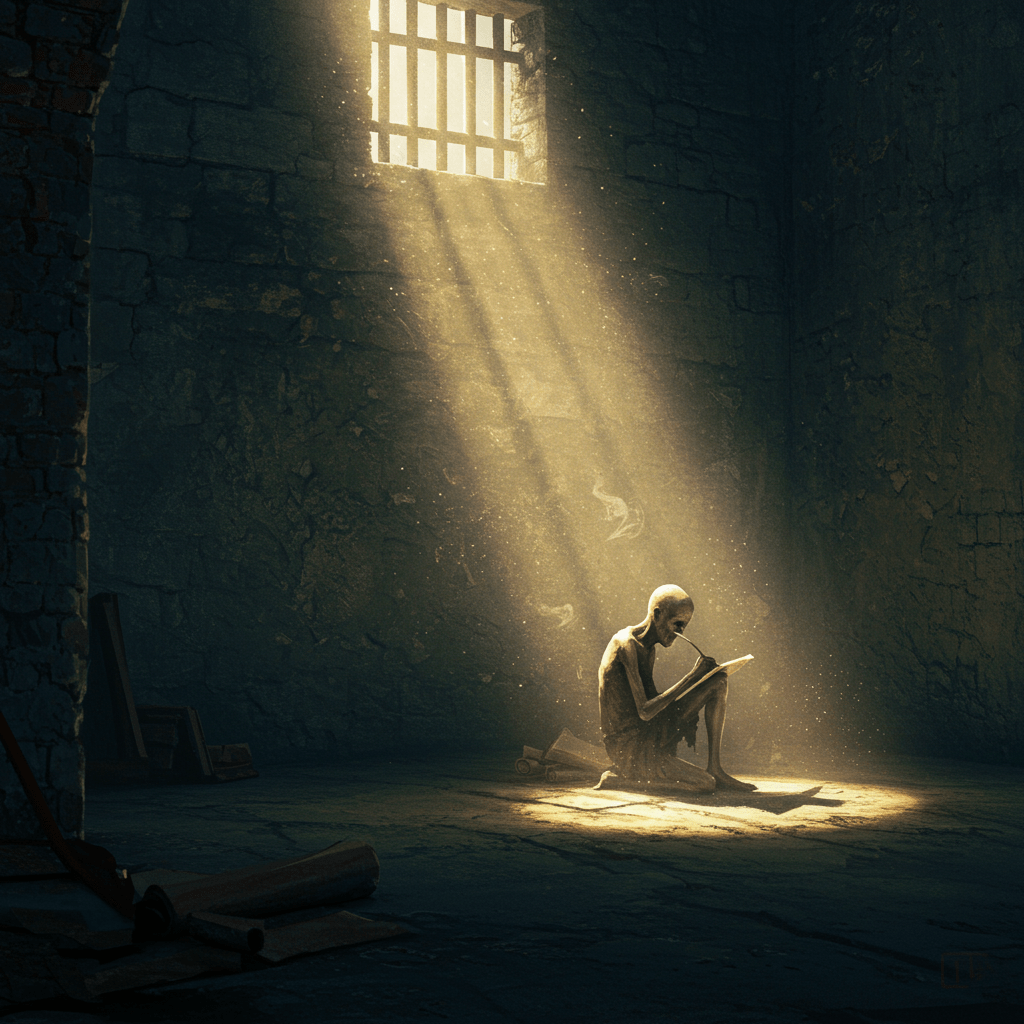

Le procès de Jean-Baptiste se conclut par une condamnation injuste. Le jeune homme est envoyé en prison, victime d’une machine judiciaire corrompue. Son innocence, pourtant, n’est pas éteinte. Les quelques journalistes et activistes qui ont tenté de défendre sa cause continuent à faire pression sur le système, espérant une révision du procès. L’histoire de Jean-Baptiste, un symbole de l’injustice sociale de l’époque, ne reste pas sans écho. Elle devient un cri de révolte, un témoignage poignant de la nécessité d’une réforme judiciaire, d’un accès à la justice équitable pour tous, quelle que soit leur position sociale. L’ombre de Monsieur Dubois plane encore, mais la graine de la révolte a été semée.

Des années plus tard, grâce à la persévérance de quelques-uns, la vérité éclate enfin. De nouveaux éléments, découverts par hasard, permettent de démontrer l’innocence de Jean-Baptiste, et la culpabilité réelle de Monsieur Dubois. La justice, tardivement, reconnaît son erreur, mais le prix à payer est lourd : les années perdues, la souffrance endurée par Jean-Baptiste et sa famille… L’histoire, un réquisitoire poignant contre l’injustice, sert de leçon, un avertissement contre les dangers d’un système judiciaire inégalitaire et corrompu. Elle témoigne du courage de ceux qui, malgré les obstacles, luttent pour la justice et l’équité.