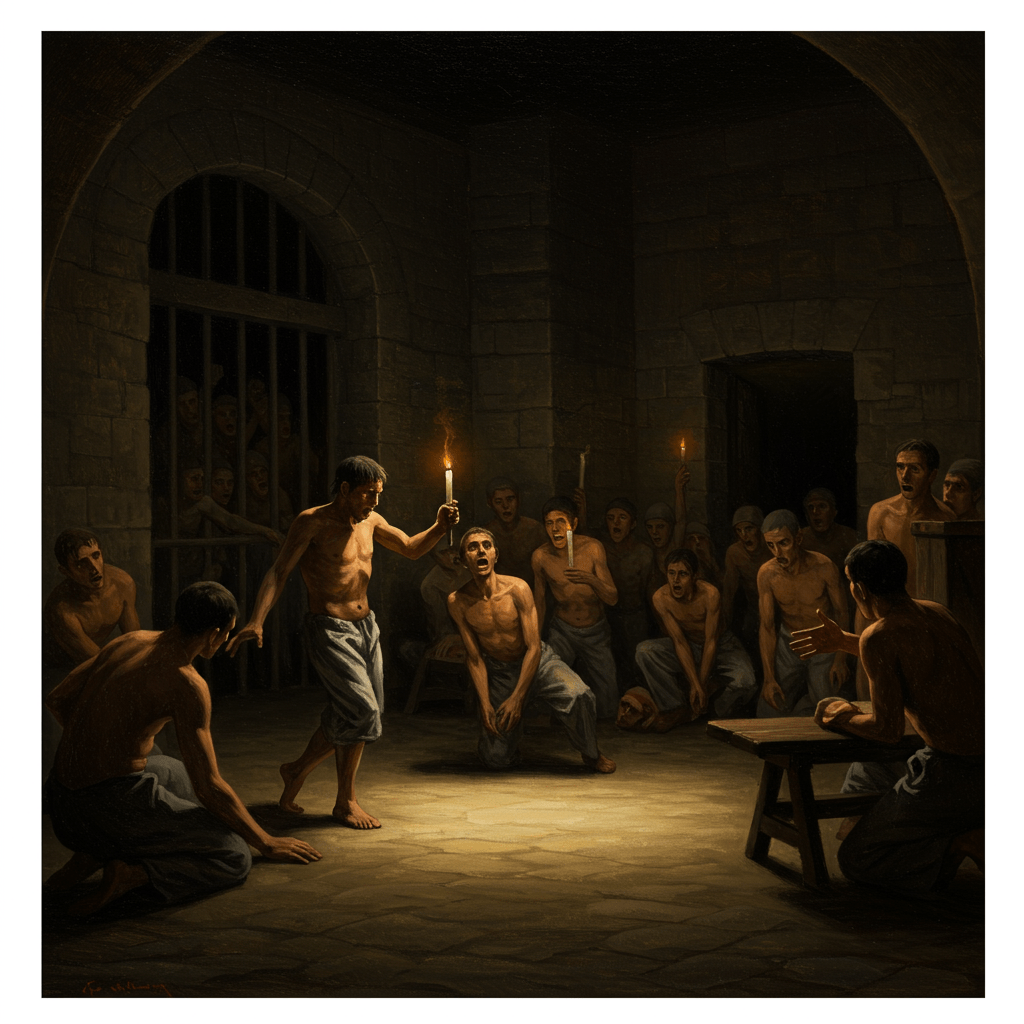

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer l’histoire des siècles passés. Dans leur ombre, des silhouettes se mouvaient, non pas avec la lourdeur des chaînes, mais avec la grâce inattendue de ceux qui, même dans l’enfer de la captivité, cultivaient la beauté. Car au cœur même des prisons du XIXe siècle, là où la misère et le désespoir régnaient en maîtres, une flamme vacillait, une flamme d’espoir, entretenue par l’art et la littérature. Une étincelle de rébellion contre l’oubli, contre la déshumanisation, une affirmation de l’esprit humain face à l’adversité.

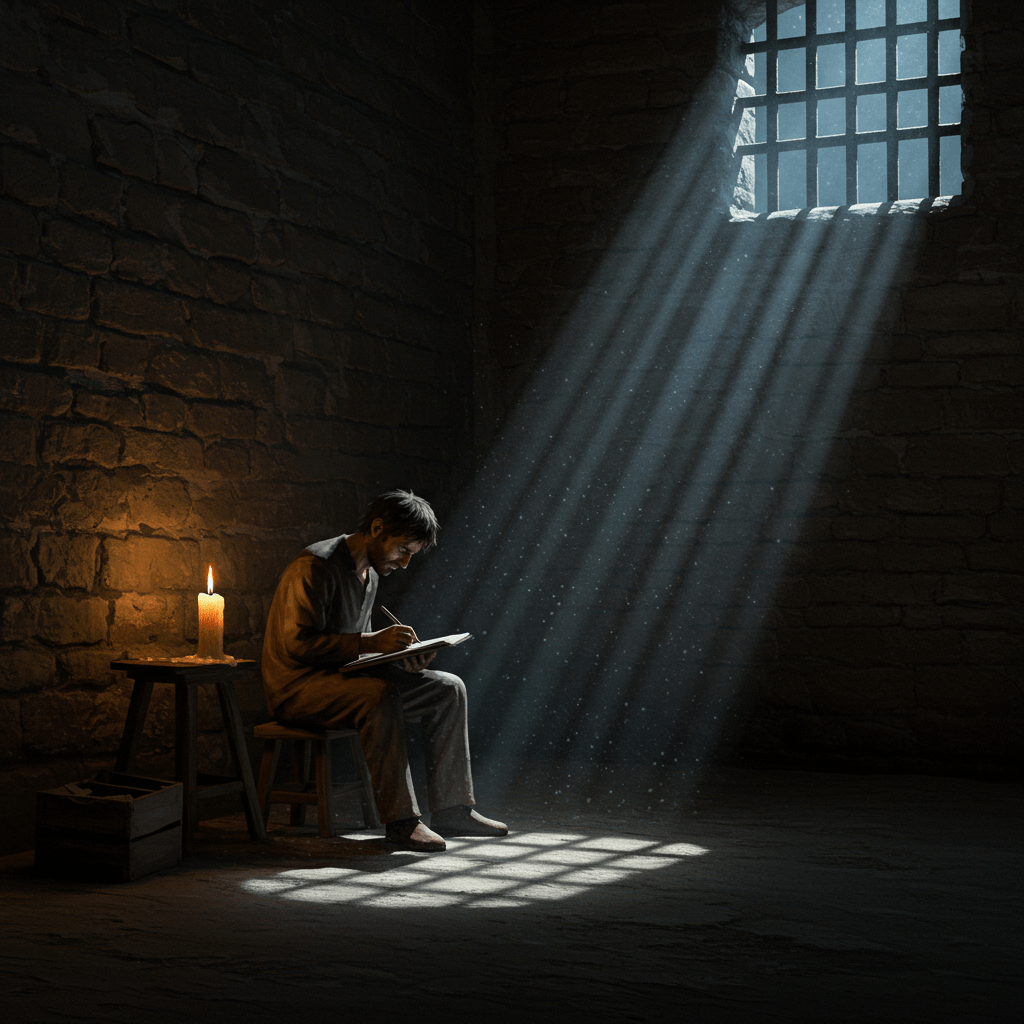

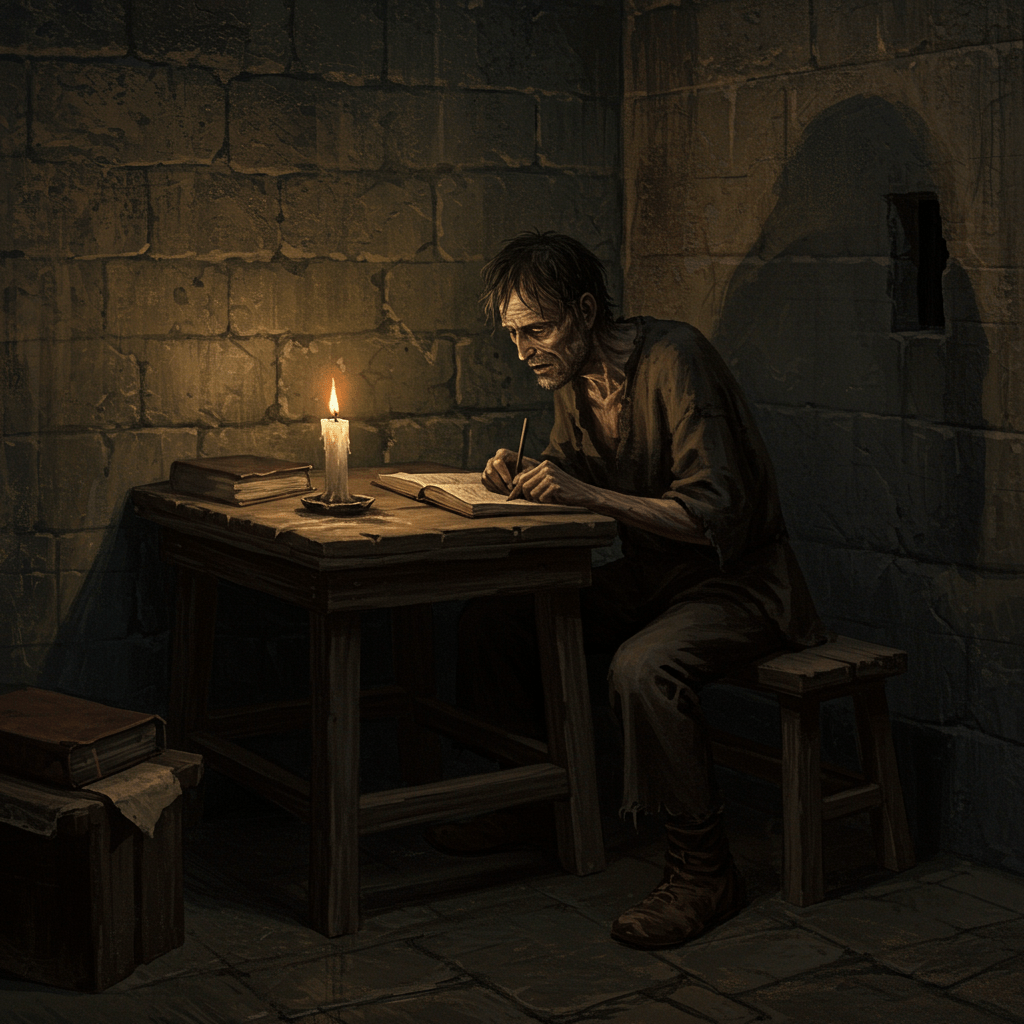

L’air était lourd, saturé des effluves de renfermé et de désespoir, mais il portait aussi le parfum subtil de l’encre et du papier, des couleurs fraîches sur la toile, des notes de musique qui s’échappaient des cellules. Des poèmes naissaient dans le silence de la nuit, des romans prenaient forme à la lueur vacillante des bougies, des tableaux s’animaient sous les doigts tremblants des prisonniers, révélant une force créatrice insoupçonnée.

L’Éclosion des Talents Cachés

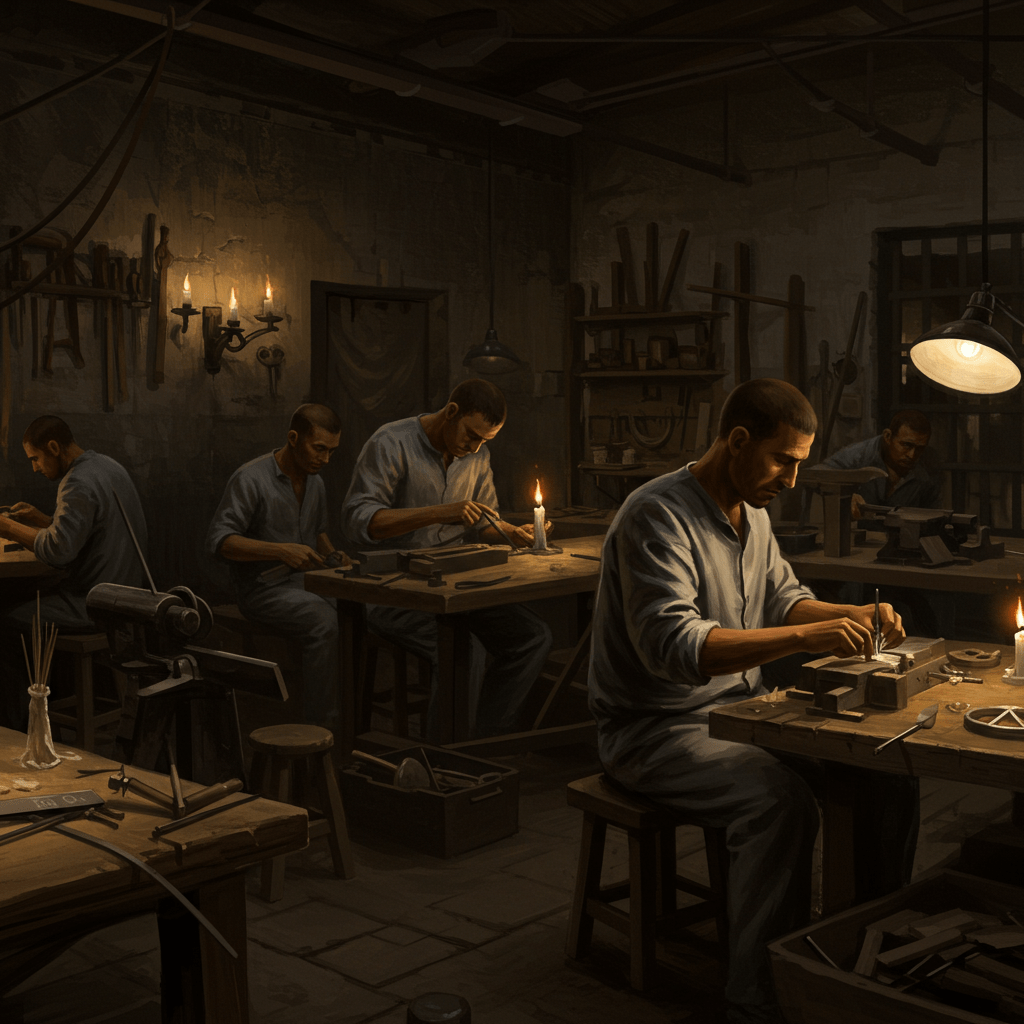

Dans ces lieux de souffrance, des talents insoupçonnés éclosaient. Un jeune homme, accusé à tort de trahison, trouvait refuge dans la composition musicale, ses mélodies mélancoliques résonnant comme un cri du cœur à travers les murs épais. Un autre, peintre de talent, utilisait les restes de pigments et les bouts de tissu pour créer des œuvres d’une force expressive saisissante, transmettant l’angoisse et l’espoir dans des couleurs vibrantes. Leurs créations, souvent réalisées sur des matériaux de fortune, témoignaient d’une persévérance extraordinaire, d’une volonté de transcender leur condition.

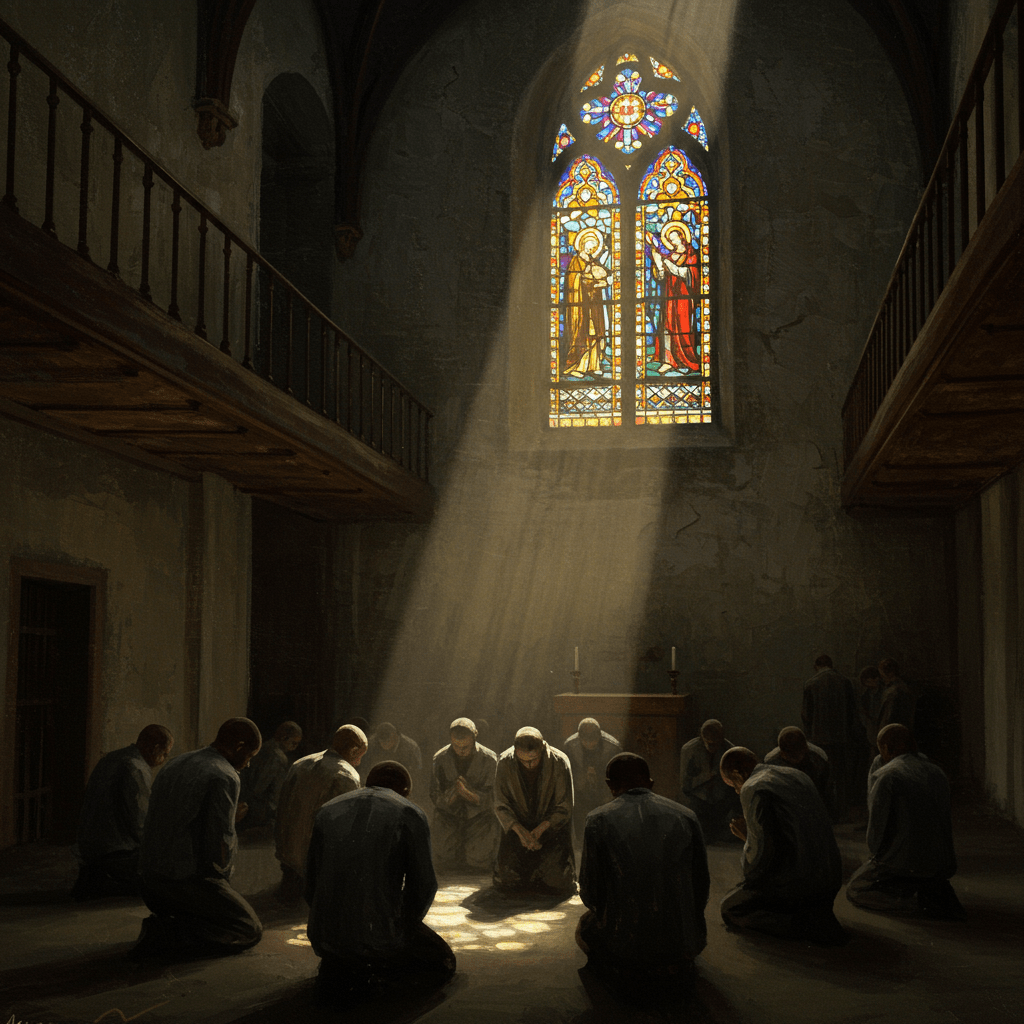

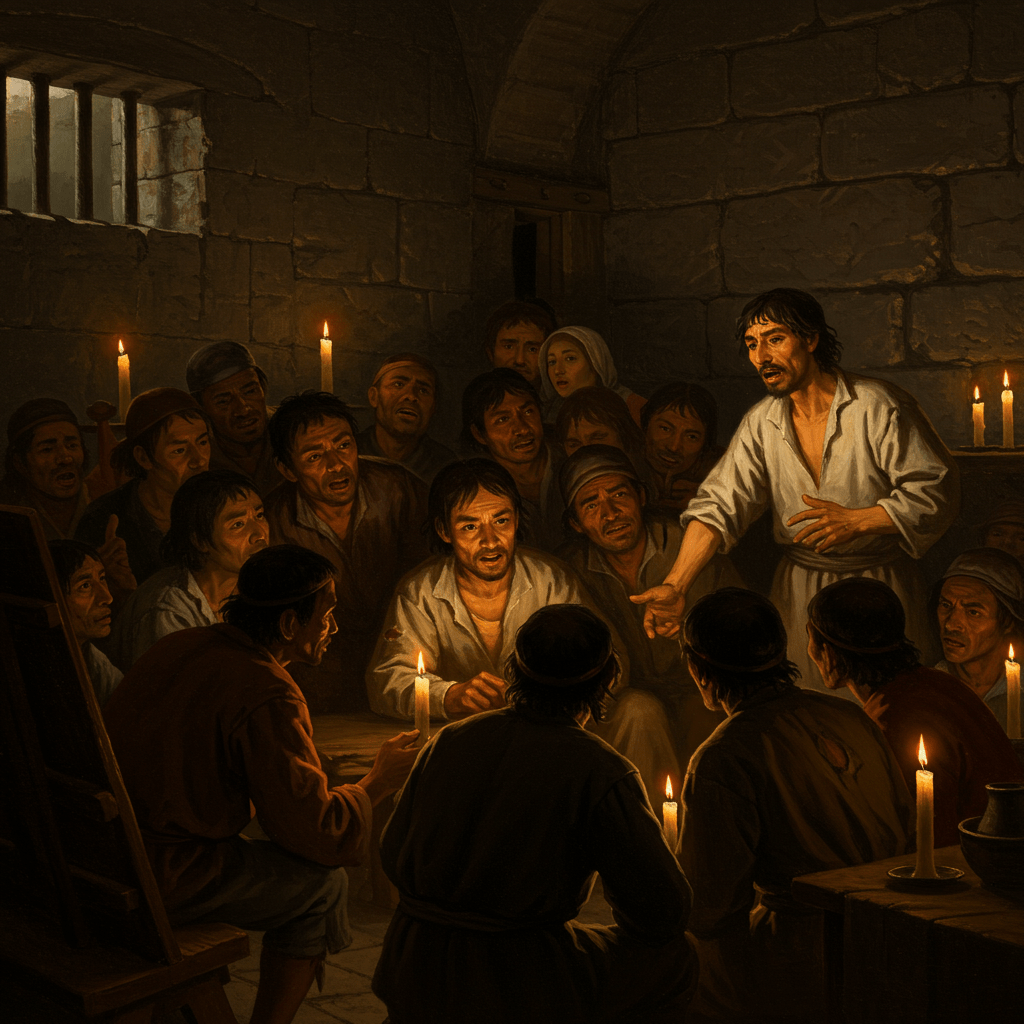

Les livres, rares et précieux, étaient transmis clandestinement de cellule en cellule, alimentant l’imagination et l’esprit des détenus. Des discussions animées, menées à voix basse pour éviter les gardiens, portaient sur les œuvres de Victor Hugo, Balzac, ou encore Rousseau, nourrissant une soif inextinguible de culture et de savoir. Ces discussions, ces partages, ces échanges secrets, tissaient des liens indissolubles entre les prisonniers, transformant la prison en un lieu inattendu d’épanouissement intellectuel.

Les Muses derrière les Barreaux

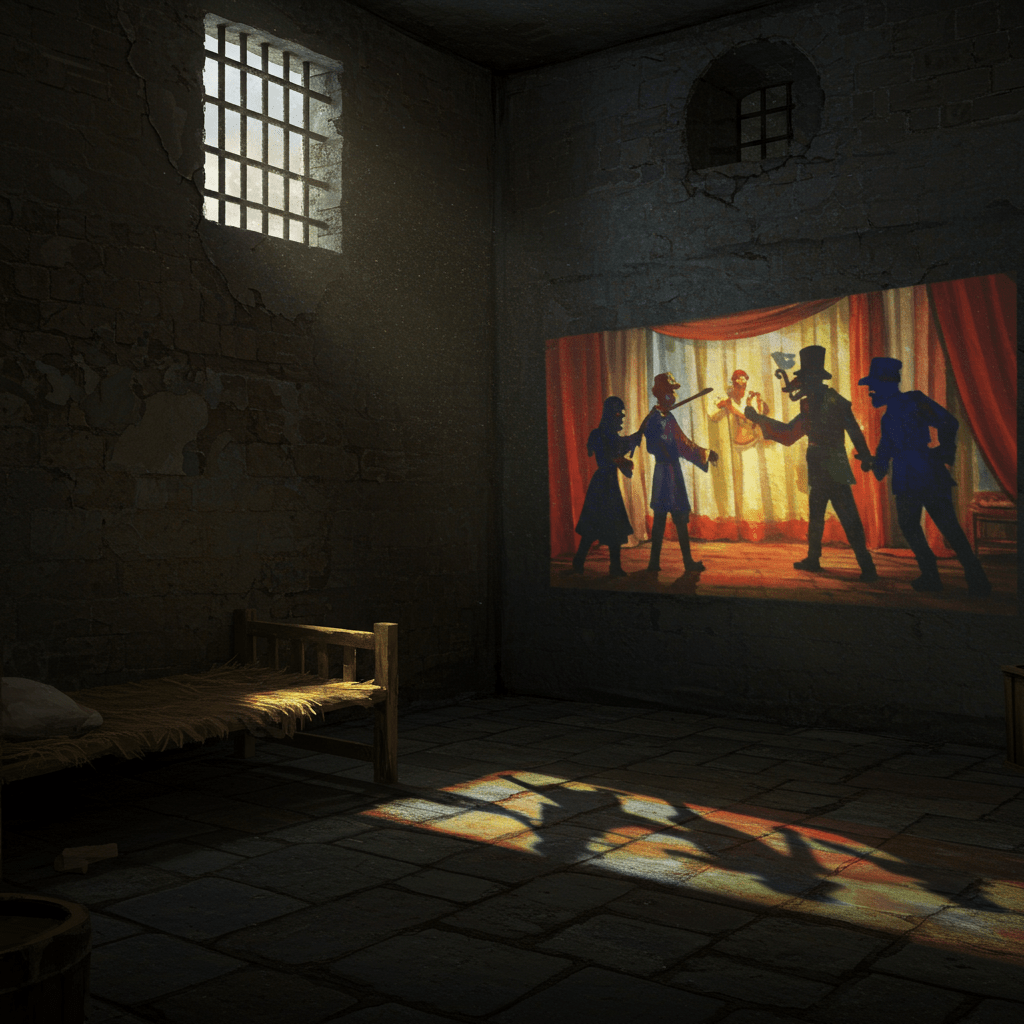

Les muses, elles aussi, semblaient avoir trouvé refuge derrière les barreaux. Elles chuchotèrent des poèmes à des condamnés à perpétuité, inspirant des vers d’une beauté poignante. Elles soufflèrent l’inspiration à des dessinateurs talentueux, qui, même privés de leurs outils habituels, parvenaient à transformer des morceaux de charbon ou des bouts de craie en instruments d’expression artistique. L’art, dans toute sa splendeur et sa diversité, devenait un moyen de surmonter l’épreuve, un chemin vers la liberté intérieure.

Les gardiens eux-mêmes, parfois touchés par la beauté des œuvres produites, fermaient les yeux sur certaines activités clandestines. Une certaine complicité s’installait, une reconnaissance tacite de la valeur transcendante de l’art. Leurs cœurs, durcis par l’exercice de leur fonction, se laissaient parfois attendrir par la puissance créatrice de ces âmes brisées, mais toujours capables de sublimer leur souffrance.

L’Art comme Rédemption

Pour certains, l’art est devenu une forme de rédemption. Un ancien avocat, emprisonné pour une affaire de corruption, trouva un nouveau sens à sa vie en sculptant des figures bibliques à partir de morceaux de bois récupérés. Ses œuvres, pleines de repentance et d’espoir, témoignaient de sa transformation intérieure. La création artistique, loin d’être une simple distraction, s’avéra être un puissant moteur de changement, un chemin vers la réhabilitation.

D’autres, malgré leur condamnation, trouvèrent dans l’écriture une manière de laisser une trace, un héritage. Leurs journaux intimes, leurs romans, leurs poèmes, écrits sur des bouts de papier volés ou confectionnés à partir de tissus usés, racontaient non seulement leur histoire personnelle, mais aussi celle de toute une époque, celle des prisons du XIXe siècle, avec ses ombres et ses lumières.

Un Héritage Insoupçonné

Les œuvres réalisées dans les prisons du XIXe siècle constituent un héritage insoupçonné. Elles témoignent de la force de l’esprit humain, de sa capacité à créer et à espérer même dans les circonstances les plus difficiles. Elles nous rappellent que la culture et l’art ne sont pas des privilèges réservés à une élite, mais bien des droits fondamentaux, des éléments essentiels à la dignité humaine.

Ces créations, souvent fragiles et anonymes, sont un témoignage poignant de la résilience, de la créativité et de la détermination des prisonniers du XIXe siècle. Elles nous invitent à regarder au-delà des barreaux, au-delà des condamnations, pour découvrir la beauté et la force humaine qui se cachent souvent là où on ne les attend pas.