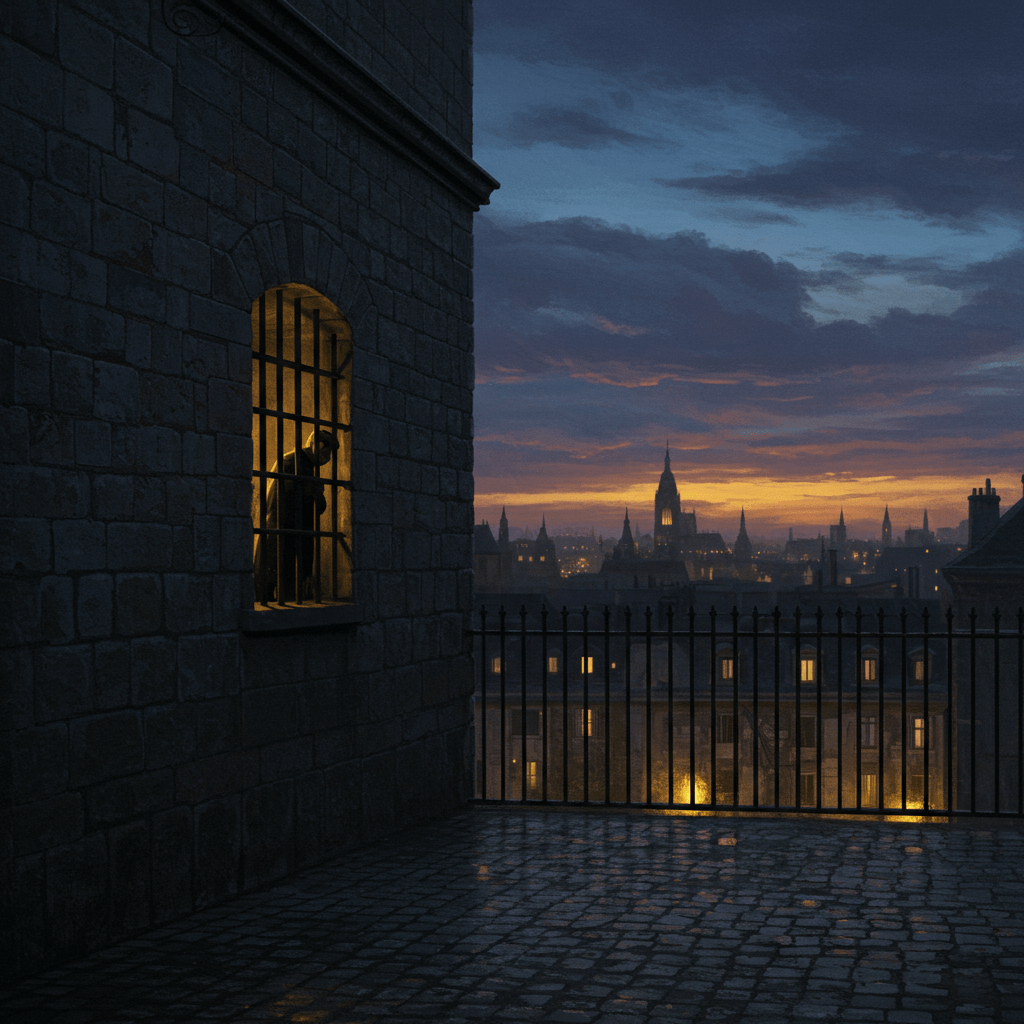

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, balayant les barricades et les vieilles pierres de la monarchie. Mais au cœur même de la ville bouillonnante, une autre réalité, plus silencieuse, plus sombre, persiste: le système carcéral. Des murs de pierre, imposants et austères, se dressent, gardant jalousement leurs secrets derrière des barreaux de fer. Ce sont des forteresses de pierre, des citadelles de désespoir, conçues non pas pour la rédemption, mais pour la discipline, pour la soumission de l’homme à la volonté inflexible de l’État.

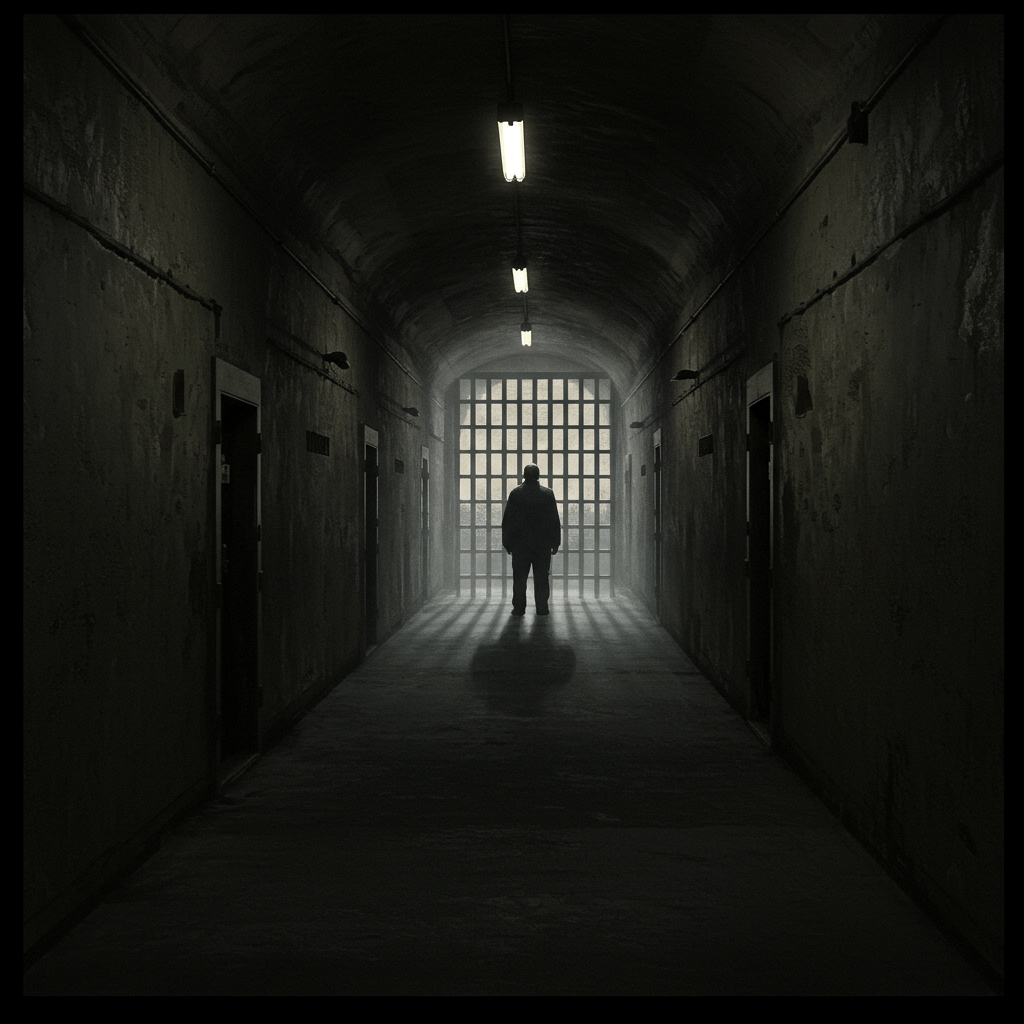

Dans ces lieux de confinement, l’architecture elle-même devient un instrument de contrôle, un outil de domination subtil et implacable. Chaque pierre, chaque couloir, chaque cellule participe à une stratégie macabre, visant à briser l’esprit et la volonté des prisonniers. L’ombre plane sur ces lieux, une ombre épaisse tissée de désespoir, de solitude et d’une angoisse constante. Mais même dans cette obscurité, une lueur de lumière, pâle et incertaine, tente de percer les ténèbres, une lumière qui nous permettra de décrypter les mécanismes complexes de cette architecture carcérale.

La Prison comme Instrument de Punition

Les prisons du XIXe siècle ne sont pas conçues pour la réhabilitation. Elles incarnent la philosophie punitive de l’époque, où la souffrance physique et morale est considérée comme un moyen légitime de châtiment. Le Panoptique, cette idée géniale et terrible de Jeremy Bentham, prend forme dans les plans de nombreuses prisons françaises. Des bâtiments circulaires, disposés autour d’une tour centrale, permettent à un seul gardien de surveiller tous les prisonniers simultanément, sans qu’ils puissent savoir s’ils sont observés ou non. Cette surveillance omniprésente, cette peur latente de la découverte, contribuent à briser la résistance morale des détenus.

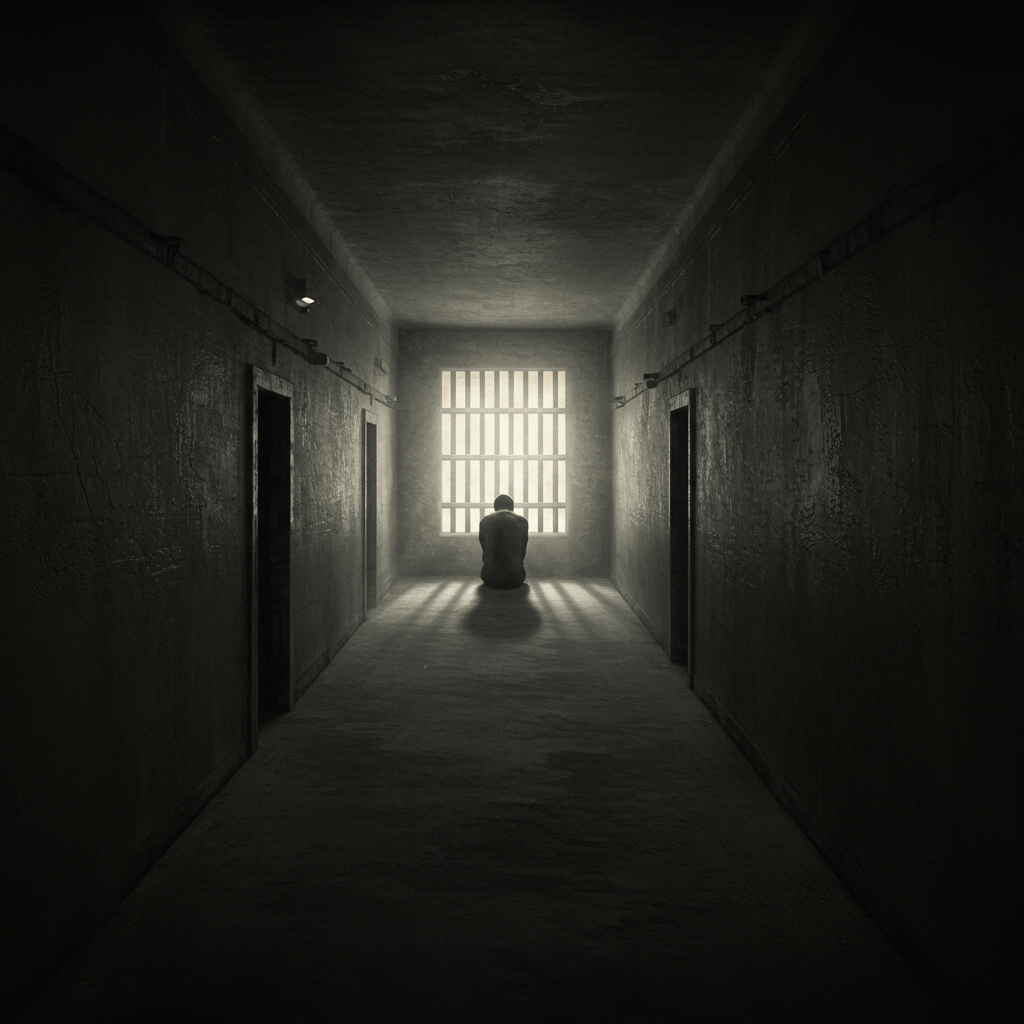

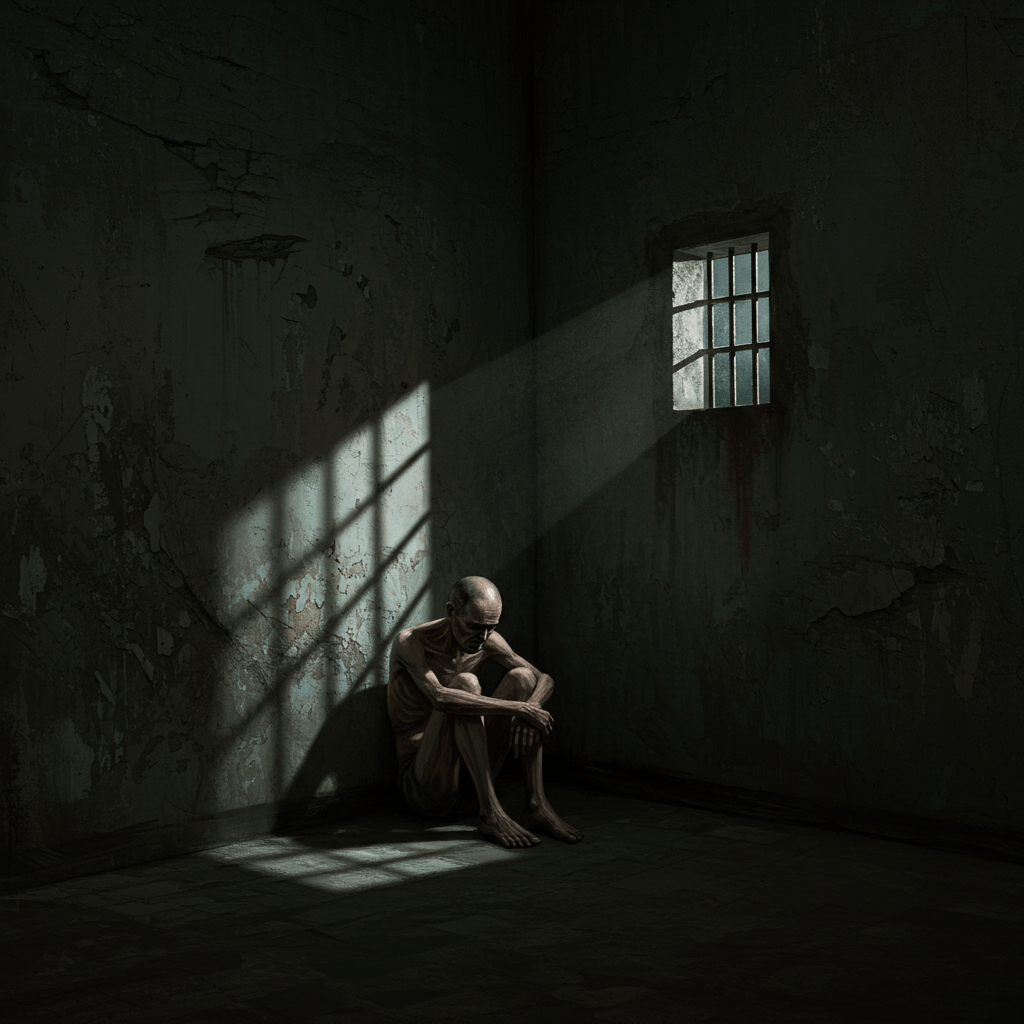

L’isolement cellulaire, souvent dans des cellules minuscules et insalubres, est une pratique courante. Débarrassé de tout contact humain, le prisonnier est confronté à lui-même, à ses démons intérieurs. La solitude devient une arme redoutable, creusant des abîmes de désespoir dans l’âme des condamnés. L’architecture, avec ses murs épais et ses cellules étroites, participe activement à cet isolement, favorisant une dégradation psychologique progressive.

L’Architecture de la Domination

L’architecture des prisons reflète la volonté de domination et de contrôle de l’État. Les couloirs longs et étroits, les escaliers sinueux, les cellules disposées de manière labyrinthique, tout contribue à désorienter et à soumettre le prisonnier. La lumière est rare, filtrée par de petites fenêtres hautes, créant une atmosphère oppressante et confinée. Les matériaux bruts, la pierre et le métal, accentuent cette impression de froid et d’hostilité. C’est une architecture qui vise à humilier, à réduire l’individu à sa plus simple expression.

Les couleurs sombres, le manque de décoration, contribuent à créer un environnement déprimant et angoissant. L’absence d’espace personnel, la promiscuité dans certaines prisons, augmentent la sensation de désespoir et de dégradation. Tout est pensé pour briser la volonté des prisonniers, pour les soumettre à la puissance inflexible de l’institution carcérale. L’architecture est l’outil principal de cette domination silencieuse et implacable.

La Résistance dans l’Ombre

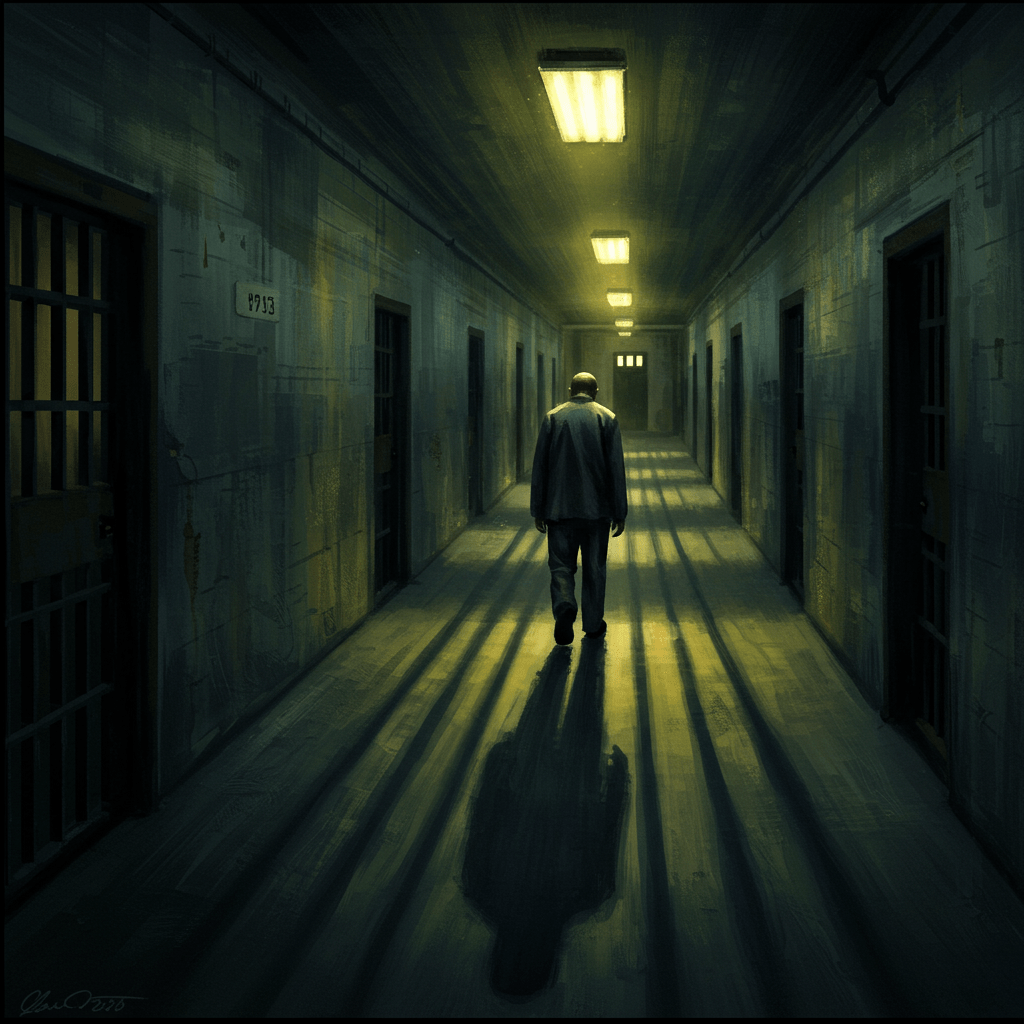

Mais l’homme, même dans les conditions les plus terribles, conserve une part de résilience. Malgré l’oppression architecturale, malgré l’isolement et la souffrance, des formes de résistance apparaissent. Les prisonniers, dans l’ombre des murs épais, créent des réseaux de solidarité, échangent des messages, partagent leurs espoirs et leurs désespoirs. Ils gravent leurs noms sur les murs, laissant des traces de leur passage, des marques de leur rébellion silencieuse.

Des œuvres d’art, des poèmes, des dessins, témoignent de leur créativité, de leur besoin d’expression. Dans les cellules froides et sombres, la lumière de l’esprit continue de briller, même si elle est voilée par les ténèbres. Ces témoignages, ces fragments d’humanité, sont une preuve de la capacité de l’homme à résister, même face à la plus implacable des oppressions.

L’Évolution du Système Carcéral

Le XIXe siècle marque une étape importante dans l’histoire des prisons françaises. Les anciennes prisons féodales, lieux de promiscuité et de violence, laissent progressivement la place à des établissements plus organisés, inspirés par les nouvelles théories pénitentiaires. Cependant, l’architecture, même si elle évolue, reste un instrument de contrôle, un outil de domination. La recherche de l’efficacité punitive demeure la préoccupation principale.

Au fil des décennies, les idées sur la prison évolueront, passant d’un modèle purement punitif à un modèle qui intégrera (du moins en théorie) la réhabilitation et la réinsertion sociale. Néanmoins, l’ombre des prisons du XIXe siècle, avec leur architecture de domination, continuera à hanter les réflexions sur le système carcéral, un héritage architectural et idéologique qui nous interpelle encore aujourd’hui.

Les murs de pierre, imposants et silencieux, continuent à garder leurs secrets, les secrets des hommes et des femmes qui ont enduré la froideur de la pierre et l’oppression de l’ombre. Et si l’architecture a pu servir l’instrument de la discipline, elle reste aussi le témoin silencieux de la résilience humaine, une lueur d’espoir qui persiste même au cœur des ténèbres.