Mes chers lecteurs, préparez-vous à descendre avec moi dans les entrailles de Paris, là où la lumière hésite à pénétrer et où les pavés eux-mêmes semblent murmurer des secrets honteux. Ce n’est pas dans les salons dorés du Louvre ou les allées parfumées des Tuileries que nous nous rendrons aujourd’hui, mais dans un royaume oublié, un labyrinthe de ruelles obscures et de masures branlantes que l’on appelle, avec un frisson de dégoût et de crainte, la Cour des Miracles. Un nom qui évoque à la fois la misère la plus abjecte et une audace inouïe, une parodie grotesque de la civilisation qui prospère à l’ombre de la capitale.

Oubliez les architectes renommés, les plans savamment dessinés, les matériaux nobles et coûteux. Ici, l’architecture est une affaire de nécessité, de survie, un patchwork grotesque de rebuts et de récupérations. Chaque pierre, chaque poutre, chaque lambeau de tissu raconte une histoire de désespoir, de débrouille et, parfois, de crime. Ce sont ces pierres, ces “pierres de scandale”, que nous allons dénoncer aujourd’hui, ces témoins muets de l’indignité humaine qui se dresse, menaçante, au cœur même de notre belle ville.

Le Visage Hideux de la Nécessité

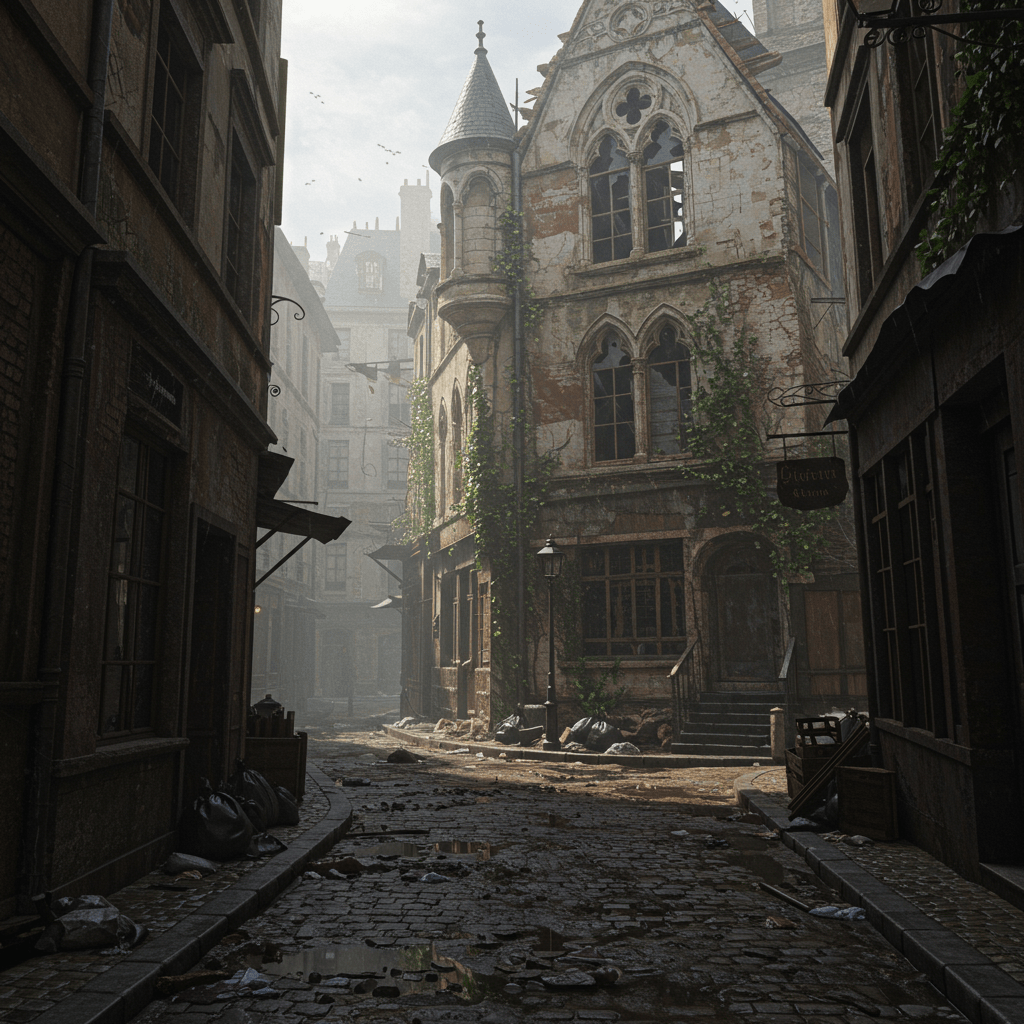

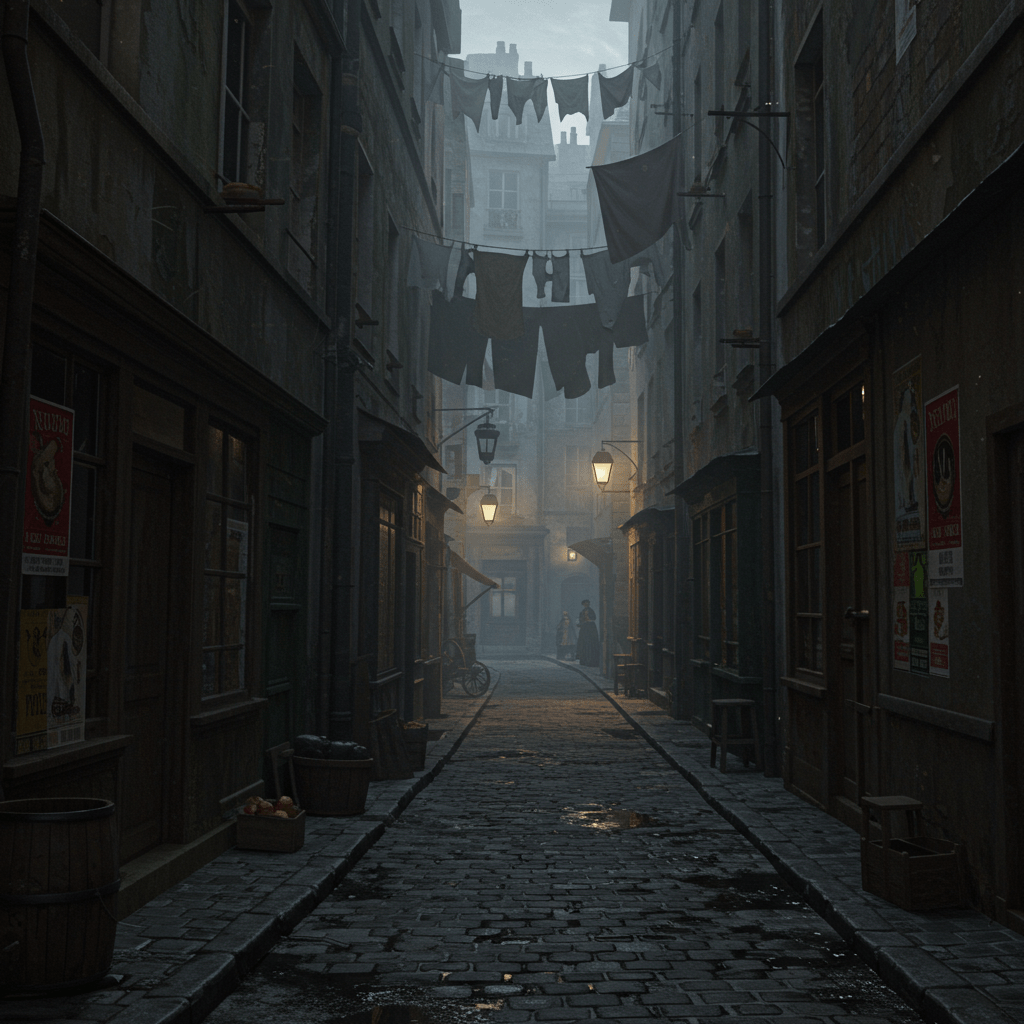

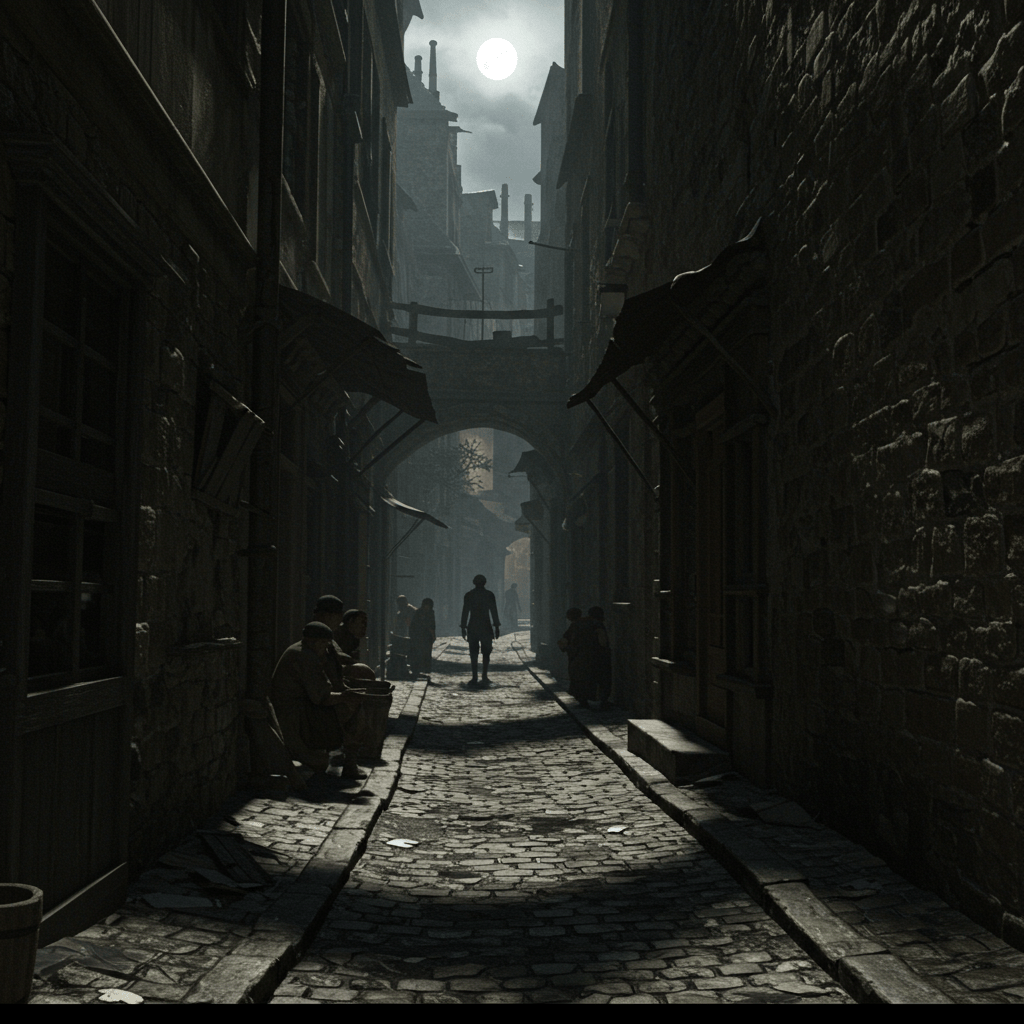

Imaginez, mes amis, un entrelacs de ruelles si étroites qu’un chat peine à s’y faufiler. Des maisons, si l’on peut leur donner ce nom, qui s’appuient les unes sur les autres dans une étreinte désespérée, menaçant de s’effondrer au moindre coup de vent. Des murs lépreux, couverts de moisissures et de suie, percés de fenêtres borgnes qui laissent filtrer une lumière blafarde, à peine suffisante pour distinguer les silhouettes spectrales qui s’y meuvent. C’est là, au milieu de cette dégradation indicible, que prospère la Cour des Miracles.

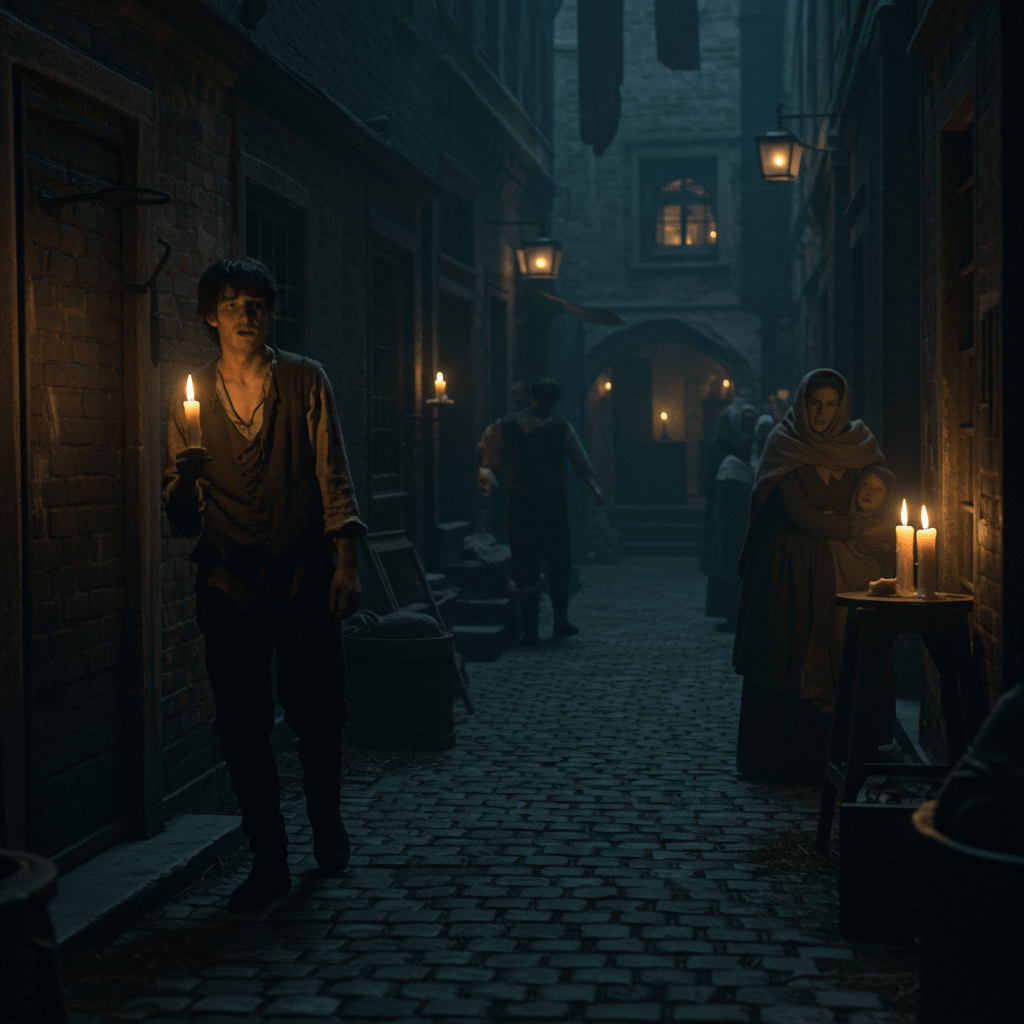

J’ai moi-même arpenté ces rues maudites, guidé par un vieil homme au visage buriné, un ancien voleur repenti qui, dit-on, connaissait chaque recoin de ce labyrinthe comme sa poche. Il s’appelait Jean-Baptiste, mais on le surnommait “Le Renard” pour sa ruse et sa capacité à disparaître dans l’ombre. Il m’a conduit à travers des passages secrets, des cours intérieures encombrées de détritus, des escaliers branlants qui semblaient défier les lois de la gravité. À chaque pas, il me racontait une histoire, une anecdote macabre, une légende sordide liée à ces pierres maudites.

“Voyez cette poutre, monsieur le journaliste,” me dit-il en pointant du doigt un morceau de bois vermoulu qui soutenait le toit d’une masure. “Elle provient, dit-on, de l’échafaud où l’on a exécuté Cartouche. On raconte que le bourreau lui-même l’a vendue à un charron véreux qui l’a ensuite cédée aux habitants de la Cour. Une vraie relique, n’est-ce pas?” Il ricana, un rire rauque et sinistre qui résonna dans la ruelle sombre.

Plus loin, il me montra un mur construit avec des pierres tombales récupérées dans un cimetière désaffecté. “Les morts servent ici à abriter les vivants,” murmura-t-il avec un rictus. “Un bien triste spectacle, mais c’est la loi de la Cour: rien ne se perd, tout se transforme… ou presque.”

L’Art de la Récupération et du Détournement

L’architecture de la Cour des Miracles est un art de la récupération, un témoignage de l’ingéniosité désespérée de ceux qui n’ont rien. Chaque objet, chaque matériau est détourné de sa fonction première, transformé en quelque chose de nouveau, de différent, souvent de monstrueux. Des portes dérobées deviennent des fenêtres, des barriques éventrées servent de murs, des draps usagés se transforment en cloisons. Un véritable carnaval de la misère, où le rebut devient art et l’ordure, architecture.

J’ai vu des toits couverts de vieux journaux, des murs tapissés de cartes à jouer, des meubles fabriqués à partir de caisses d’emballage. Chaque détail témoigne d’une lutte acharnée pour la survie, d’une volonté farouche de transformer la laideur en quelque chose de supportable, voire même d’esthétique, à sa manière. C’est un esthétisme de la pauvreté, un art brut et sauvage qui échappe aux canons de l’Académie, mais qui n’en est pas moins poignant et révélateur.

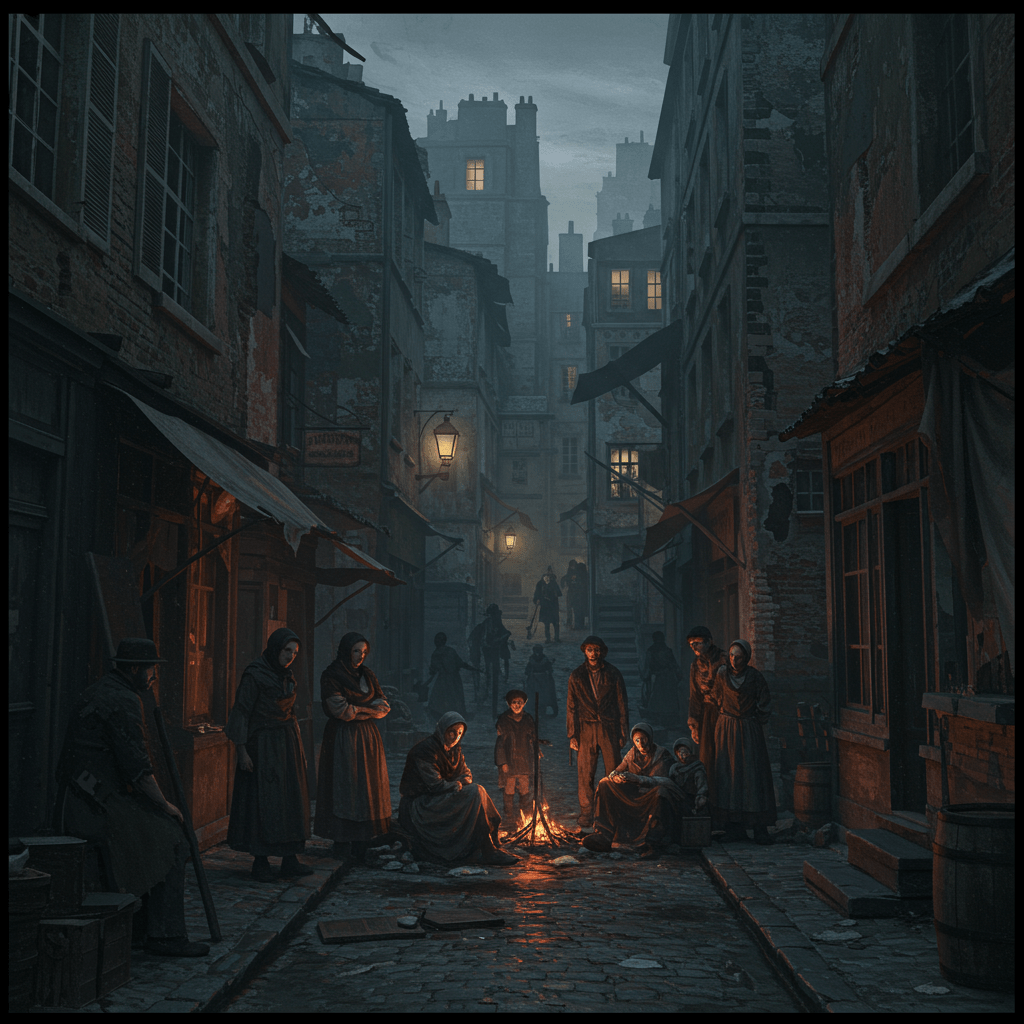

Un jour, en explorant une cour intérieure particulièrement délabrée, je suis tombé sur une scène surréaliste. Un groupe d’enfants jouait autour d’une fontaine improvisée, construite à partir d’un vieux lavabo et de quelques tuyaux rouillés. L’eau, trouble et verdâtre, jaillissait avec un bruit rauque, mais les enfants semblaient s’en amuser follement, se rafraîchissant les visages et riant aux éclats. J’ai été frappé par leur joie, leur innocence, leur capacité à trouver du plaisir au milieu de cette misère ambiante. C’était comme une fleur qui poussait sur un tas d’ordures, un symbole d’espoir au cœur du désespoir.

J’ai interpellé l’un des enfants, un garçonnet aux yeux vifs et aux cheveux en bataille. “Qui a construit cette fontaine?” lui ai-je demandé. Il m’a répondu avec fierté: “C’est le père Mathieu. Il est très fort pour ça. Il transforme tout ce qu’il trouve en quelque chose de beau.” Le père Mathieu, un nom de plus à ajouter à la longue liste des artistes anonymes qui peuplent la Cour des Miracles.

Les Architectes de l’Ombre

Derrière chaque masure branlante, derrière chaque mur lépreux, se cache une histoire, un architecte de l’ombre qui a conçu, construit et aménagé cet espace de survie. Ce ne sont pas des hommes de science, des experts en géométrie et en matériaux. Ce sont des artisans improvisés, des bricoleurs ingénieux, des femmes et des hommes qui ont appris à construire avec ce qu’ils ont sous la main, avec leur cœur et leur courage.

J’ai rencontré une vieille femme nommée Thérèse, que l’on surnommait “La Maçonne” pour sa connaissance des pierres et des mortiers. Elle avait passé sa vie à construire et à réparer les maisons de la Cour, à colmater les brèches, à renforcer les fondations, à lutter contre l’humidité et le froid. Elle connaissait chaque pierre, chaque poutre, chaque recoin de ce labyrinthe comme sa propre maison. Elle m’a raconté comment elle avait appris son métier en observant son père, un ancien maçon qui avait été chassé de son village pour avoir volé quelques pierres. Elle m’a expliqué les techniques qu’elle utilisait pour construire des murs solides avec des matériaux de récupération, comment elle mélangeait la boue et la paille pour faire un mortier résistant, comment elle utilisait des branches d’arbres pour consolider les toitures.

“Ce n’est pas de la grande architecture, monsieur le journaliste,” me dit-elle avec modestie. “Mais c’est du solide. Ça tient debout. Et ça protège du froid et de la pluie. C’est tout ce qui compte, n’est-ce pas?” Elle avait raison. Dans la Cour des Miracles, la beauté n’est pas une priorité. La survie l’est. Et les architectes de l’ombre sont les garants de cette survie.

Un autre personnage fascinant que j’ai rencontré est un ancien menuisier du nom de Sylvain. Il avait perdu son travail après un accident qui l’avait laissé boiteux et incapable d’exercer son métier. Mais il n’avait pas baissé les bras. Il avait transformé sa minuscule masure en un atelier de fortune où il fabriquait des meubles à partir de bois de récupération. Des chaises, des tables, des lits, des armoires, tout était fait avec des planches usagées, des palettes cassées, des morceaux de bois flotté. Ses créations étaient simples, rustiques, mais elles avaient un charme indéniable, une poésie de la pauvreté qui touchait au cœur.

“Je ne suis pas un artiste,” me dit-il avec un sourire triste. “Je suis juste un artisan qui essaie de gagner sa vie. Mais j’aime travailler le bois. J’aime lui donner une seconde vie. J’aime penser que mes meubles apportent un peu de confort et de joie aux habitants de la Cour.” Il avait raison. Ses meubles étaient plus que de simples objets utilitaires. Ils étaient des symboles d’espoir, des témoignages de la résilience humaine, des preuves que même dans les endroits les plus sombres, la beauté peut éclore.

L’Ombre de l’Autorité et les Promesses de Renouveau

Pourtant, derrière cette façade d’ingéniosité et de solidarité, se cache une réalité plus sombre. La Cour des Miracles est un lieu de non-droit, un territoire où la loi de l’État ne s’applique pas, ou du moins, s’applique avec difficulté. Les autorités ferment souvent les yeux sur les activités illégales qui s’y déroulent, préférant laisser ce cloaque à sa propre déchéance. Mais cette indifférence a un prix. La Cour est un foyer de criminalité, de violence, de prostitution et de toutes sortes de trafics. Les habitants, souvent réduits à la misère et au désespoir, sont pris au piège dans un cycle infernal de pauvreté et de délinquance.

Les “pierres de scandale” ne sont pas seulement les murs délabrés et les toits branlants. Ce sont aussi les témoins silencieux des crimes et des atrocités qui se commettent dans la Cour. Les meurtres, les vols, les viols, les agressions, tout cela se passe à l’ombre de ces murs, dans le silence complice des pierres. Les autorités sont au courant, bien sûr, mais elles préfèrent ne pas intervenir, de peur de provoquer un soulèvement, de déchaîner la colère de la population. C’est une politique de l’autruche, une stratégie à courte vue qui ne fait qu’aggraver la situation.

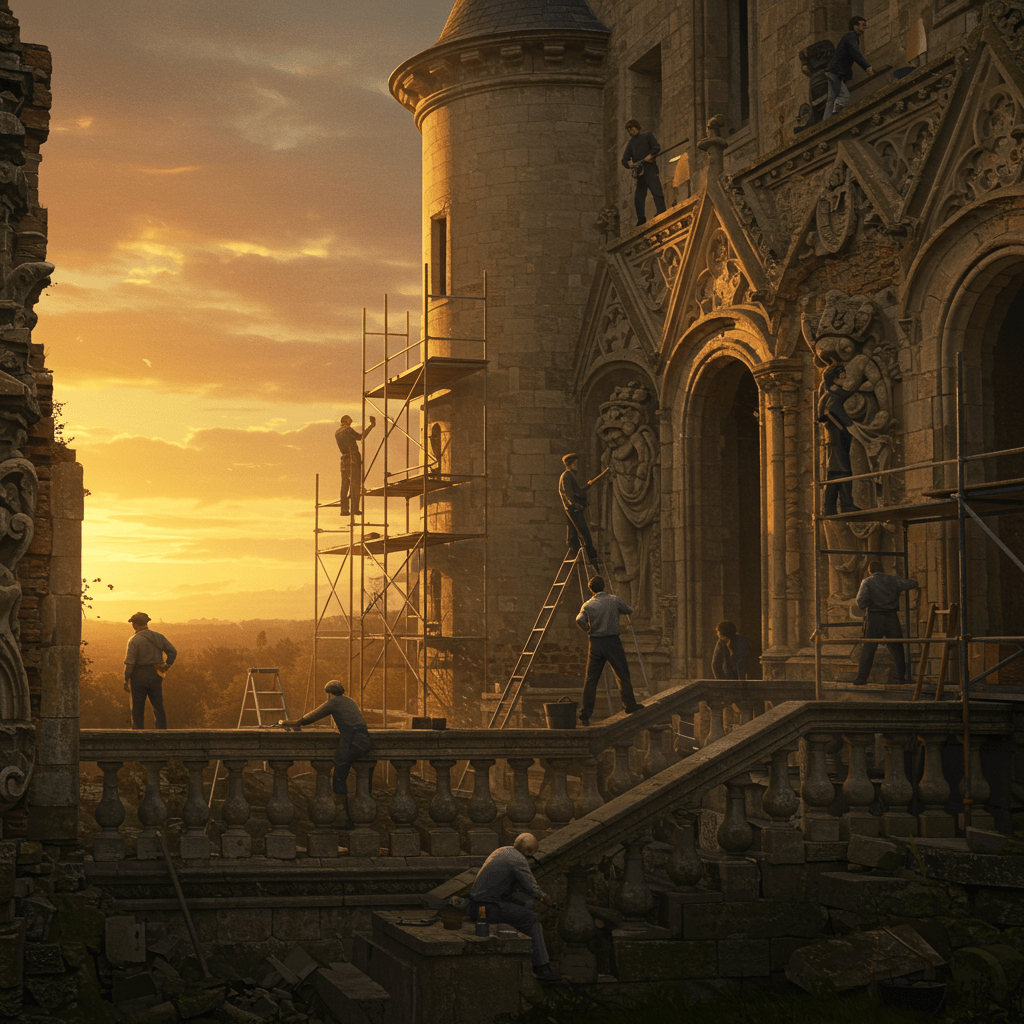

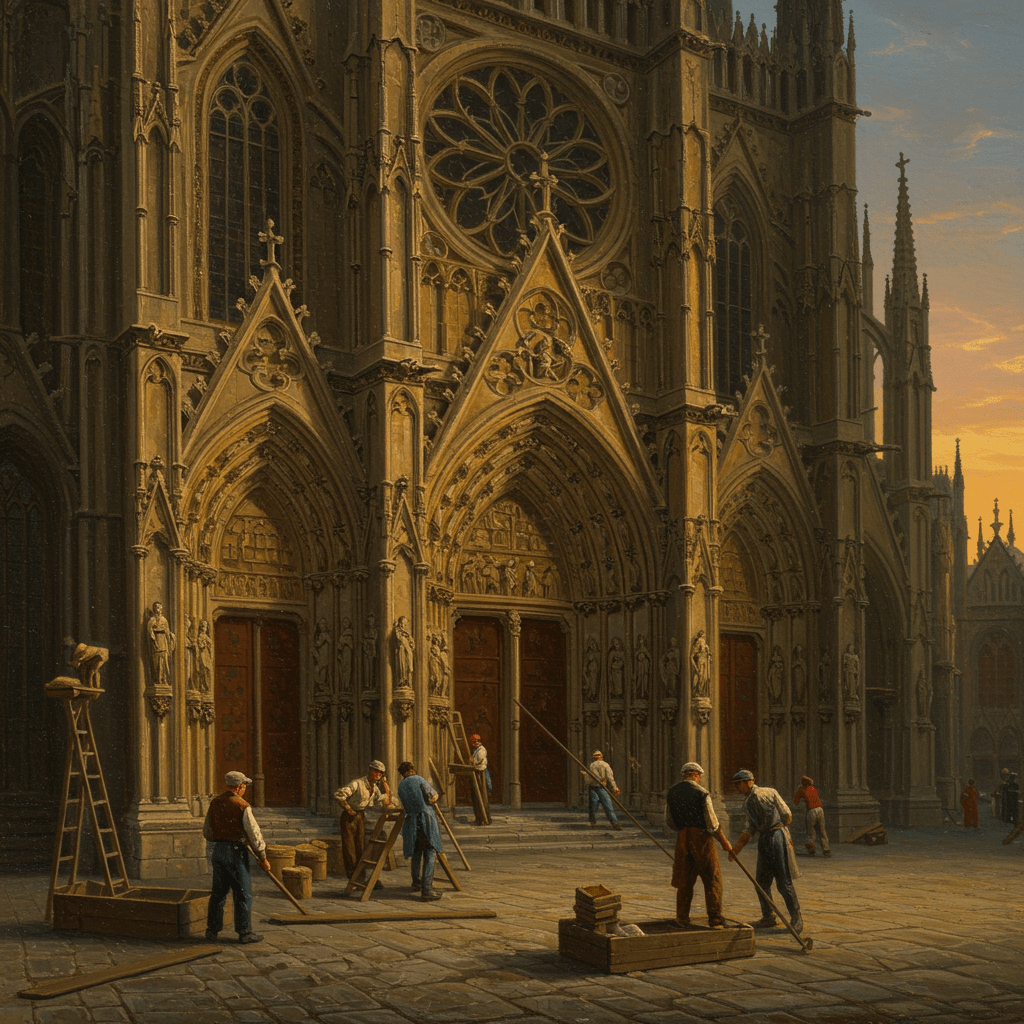

Mais aujourd’hui, des voix s’élèvent pour dénoncer cette situation intolérable. Des philanthropes, des réformateurs sociaux, des architectes éclairés proposent des solutions pour sortir la Cour des Miracles de son marasme. Ils préconisent la construction de logements décents, la création d’écoles et d’ateliers, la mise en place de programmes d’aide sociale et d’insertion professionnelle. Ils veulent transformer la Cour en un lieu de vie digne, où les habitants pourront enfin s’épanouir et vivre dans la dignité.

Le projet est ambitieux, certes, mais il n’est pas irréalisable. Il faudra du courage, de la détermination, des moyens financiers importants, mais le jeu en vaut la chandelle. Car en sauvant la Cour des Miracles, nous sauverons une partie de nous-mêmes, une part de notre humanité. Nous montrerons au monde que nous sommes capables de surmonter les obstacles, de vaincre la misère, de bâtir un avenir meilleur pour tous.

L’Espoir dans les Pierres

Alors, que faire de ces “pierres de scandale”? Faut-il les détruire, les raser, les effacer de la mémoire collective? Je ne le crois pas. Ces pierres sont des témoins de notre histoire, des symboles de notre passé, des leçons pour notre avenir. Elles nous rappellent que la misère existe, qu’elle est à nos portes, qu’il est de notre devoir de la combattre. Elles nous incitent à la compassion, à la solidarité, à l’action.

Je propose plutôt de les conserver, de les restaurer, de les transformer en un lieu de mémoire, un musée à ciel ouvert qui raconterait l’histoire de la Cour des Miracles, ses souffrances, ses espoirs, ses réussites. Un lieu qui inspirerait la réflexion, la méditation, l’engagement. Un lieu qui nous rappellerait que la beauté peut éclore même dans les endroits les plus sombres, que l’espoir peut renaître même dans les cœurs les plus désespérés.

Les “pierres de scandale” ne sont pas seulement des pierres de honte. Ce sont aussi des pierres d’espoir. Elles nous rappellent que nous avons le pouvoir de changer le monde, de bâtir un avenir meilleur pour tous. Alors, ne les oublions pas. Ne les laissons pas tomber dans l’oubli. Faisons-en des symboles de notre engagement pour la justice, la dignité et la fraternité.