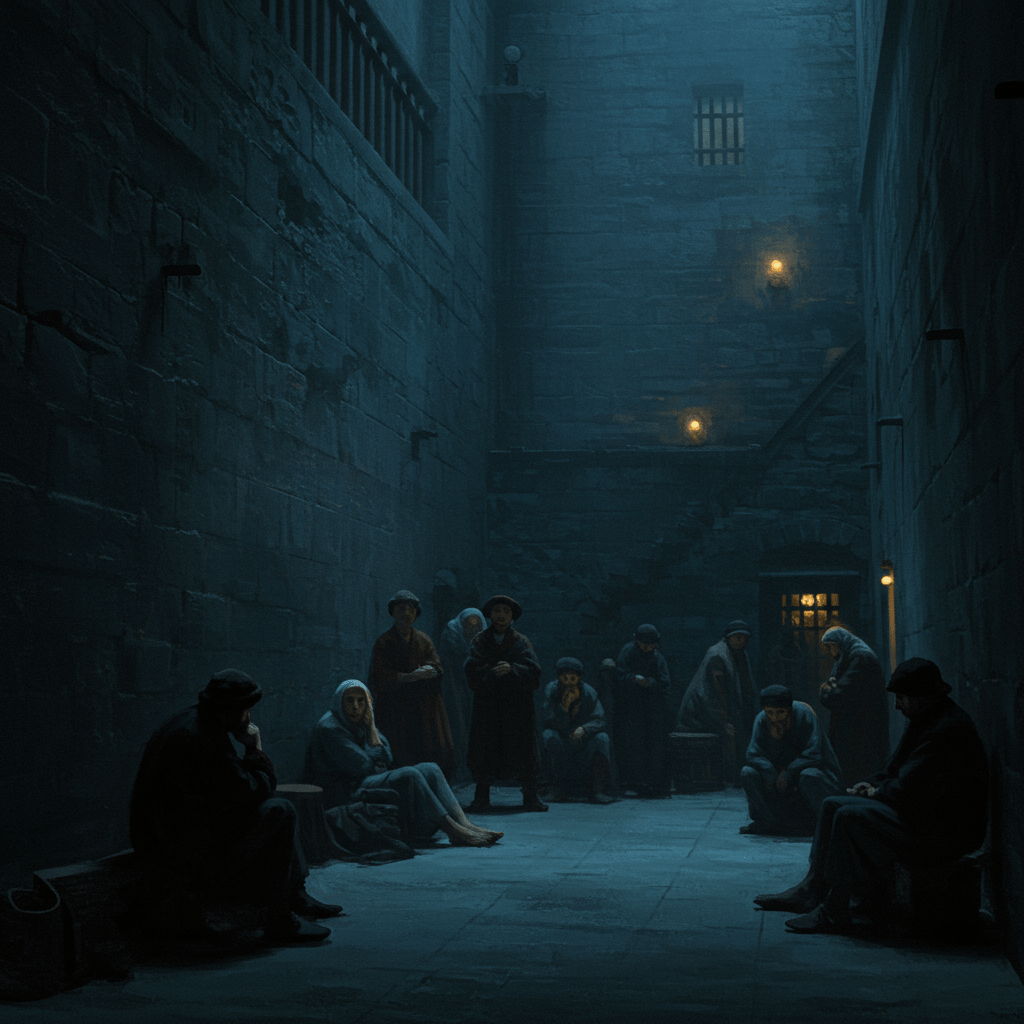

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient eux-mêmes respirer la violence contenue. Bicêtre, 1830. La nuit, une bête féroce, s’abattait sur la prison, transformant les cellules en tanières où régnaient la peur et la loi du plus fort. Des cris rauques, des gémissements étouffés, le bruit sourd des coups portaient jusqu’aux oreilles des gardiens, endormis dans leur indifférence ou complices, le regard perdu dans le néant de l’habitude.

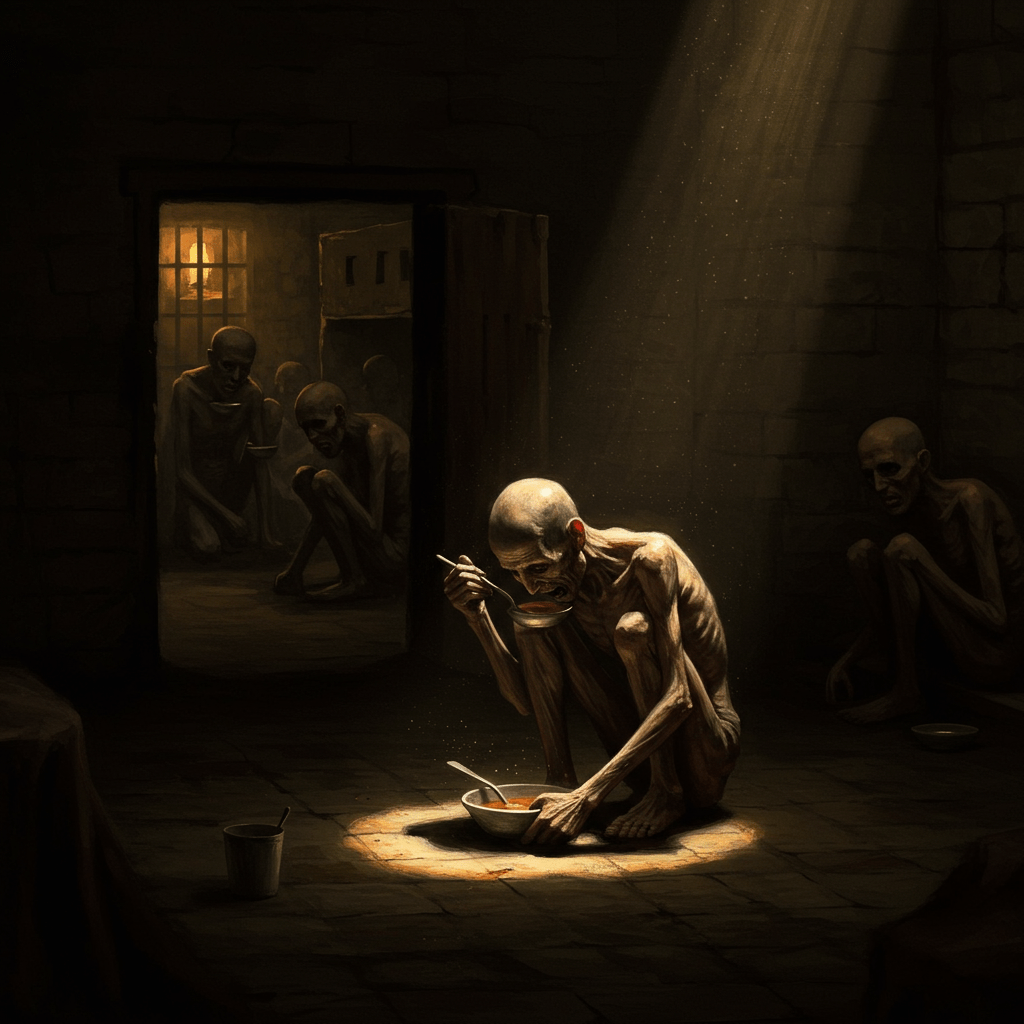

L’air était épais, saturé d’une odeur pestilentielle mélangeant sueur, maladie et désespoir. Des rats, gros comme des chats, se faufilaient entre les jambes des détenus, tandis que des poux, affamés, se jetaient sur leurs corps maigres et meurtris. La prison, loin d’être un lieu de rédemption, était devenue un champ de bataille où chaque homme luttait pour sa survie, un enfer où l’espoir s’éteignait au rythme des jours qui s’allongeaient.

La Guerre des Coqs

Dans la cour principale, le règne de la terreur était assuré par une bande de forçats dirigés par un certain Jean Valjean, un géant au regard perçant et au poing lourd. Ses hommes, une meute de loups affamés, imposaient leur loi par la force brute. Ils volaient, battaient, et soumettaient les plus faibles, transformant leur quotidien en une véritable chasse à l’homme. Les autres détenus, impuissants, se cachaient dans leurs cellules, priant pour que leur tour n’arrive pas. Les bagarres étaient fréquentes, des combats à mains nues, féroces et sanglants, qui laissaient sur le sol des traces indélébiles de la brutalité humaine. Les cris étaient suivis du silence lourd de la peur et des gémissements des blessés.

Le Mystère du Trou Noir

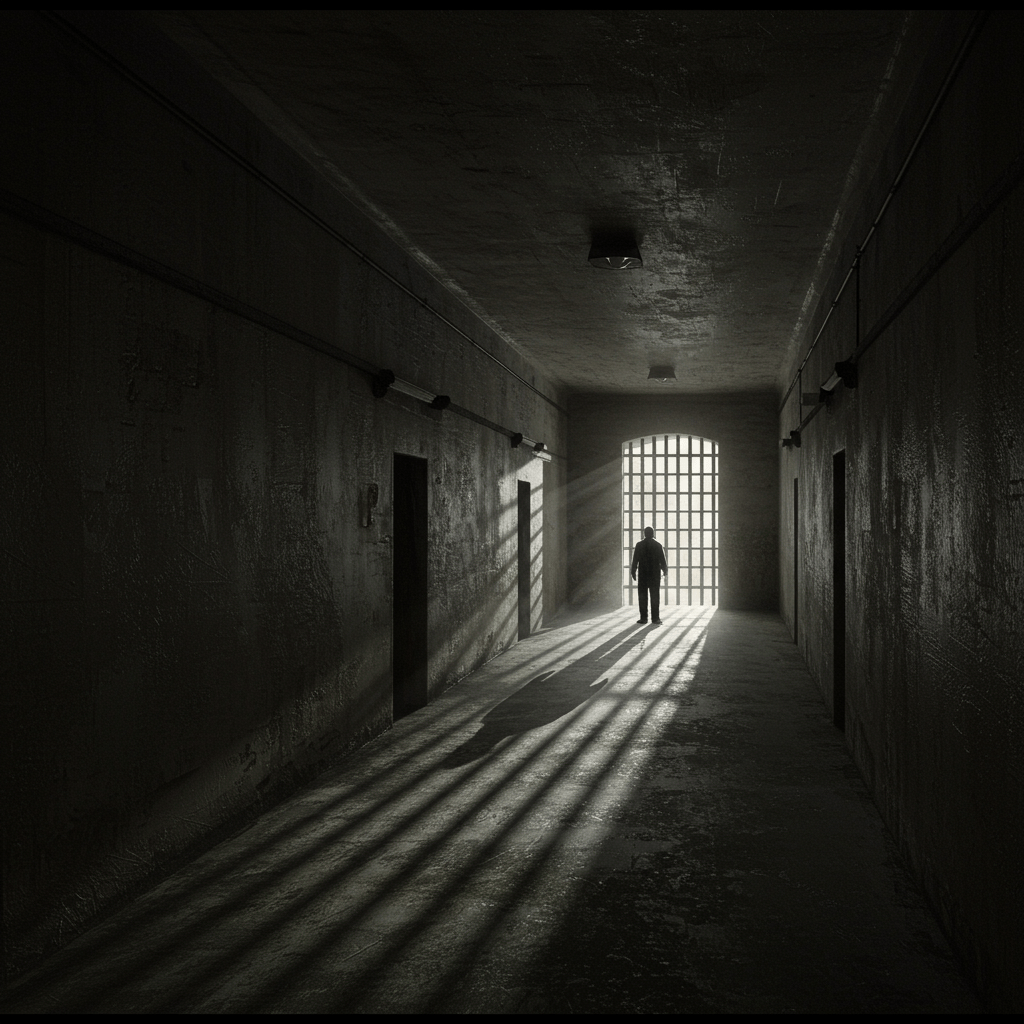

Au cœur de la prison, existait un lieu légendaire, un trou noir, une zone d’ombre où même les gardiens hésitaient à s’aventurer. C’était une vieille soute, profonde et obscure, où les plus dangereux criminels étaient enfermés, livrés à eux-mêmes. On murmurait des histoires terrifiantes sur ce qui se passait là-bas, des actes de violence inimaginables, des tortures, des meurtres… L’endroit, baignant dans une obscurité totale, était un symbole de l’horreur même, un abîme d’où personne ne revenait jamais indemne. Seuls les hurlements, parfois, brisaient le silence de la nuit, annonçant un nouveau crime ou une nouvelle agression.

L’Évasion Ratée

Un soir, un groupe de détenus, mené par un jeune homme au visage angélique mais aux yeux brûlants de haine, décida de tenter l’impossible : une évasion. Ils avaient passé des mois à creuser un tunnel, travaillant dans le secret et le silence, risquant leur vie à chaque instant. Mais leur plan fut déjoué par la trahison d’un de leurs propres hommes, un homme rongé par la peur et désireux de gagner les faveurs des gardiens. La confrontation fut terrible, et l’échec fut suivi d’un châtiment implacable : les complices furent roués de coups, tandis que le traître fut couvert d’honneur et de privilèges.

La Révolte des Condamnés

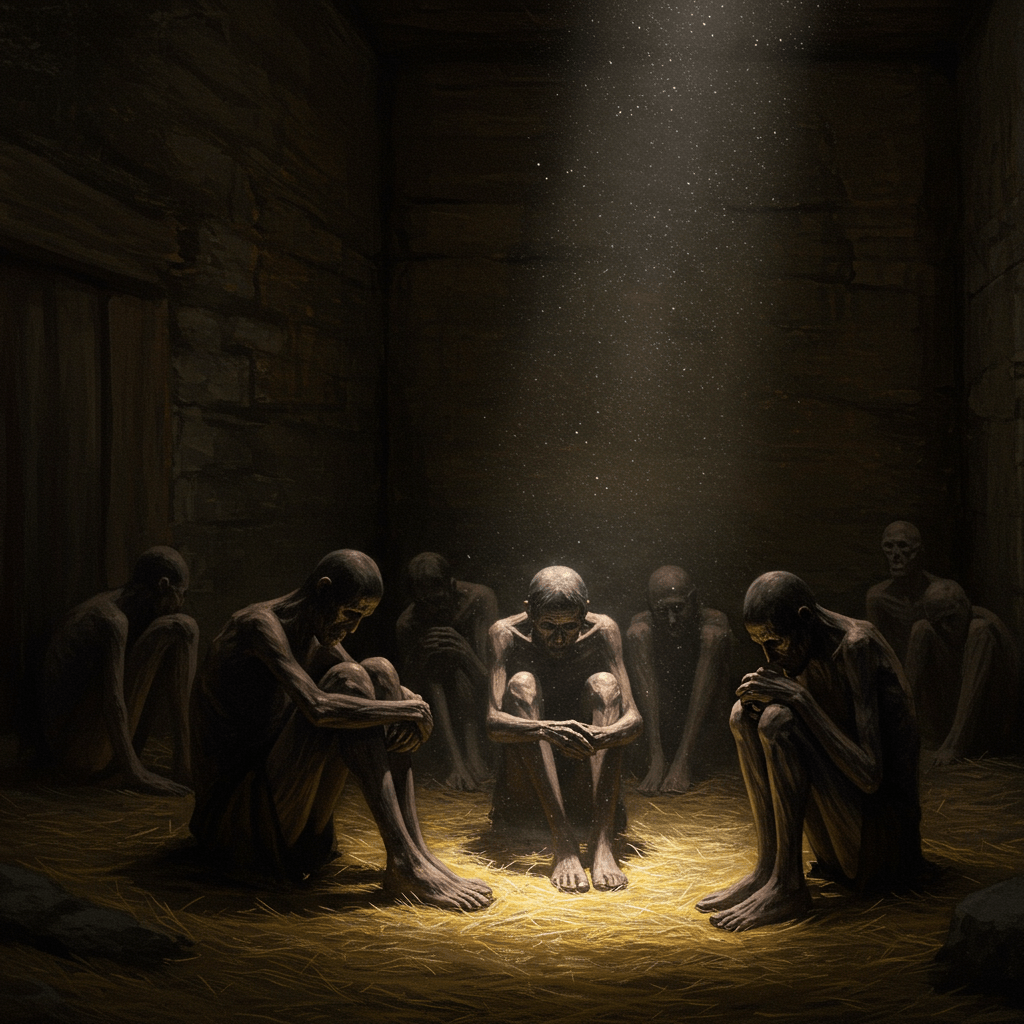

Finalement, après des mois de souffrances et d’humiliations, la révolte éclata. Un soulèvement spontané, une explosion de colère et de désespoir. Les détenus, armés de tout ce qu’ils pouvaient trouver – morceaux de bois, pierres, bouts de métal – se jetèrent sur les gardiens, cherchant à briser leurs chaînes et à trouver un peu de justice. Le combat fut acharné, sanglant, une mêlée chaotique où le bruit des coups se mêlait aux cris de rage et de douleur. La prison devint un véritable champ de bataille, un enfer où le bien et le mal se confondaient.

La révolte fut écrasée dans le sang, mais elle laissa une trace indélébile dans les esprits. Les murs de la prison, témoins silencieux de tant de souffrances, gardèrent à jamais le souvenir de ce combat désespéré. Bicêtre, symbole de la violence et de l’injustice, continuait de hanter les nuits des hommes libres.

Au matin, le silence pesant retomba sur la prison. Le sol, encore maculé de sang séché, témoignait de la nuit de violence. Le règne de la terreur, cependant, n’était pas terminé. La lutte pour la survie, la quête de justice, continuait dans le silence des cellules, attendant une prochaine flambée de révolte.