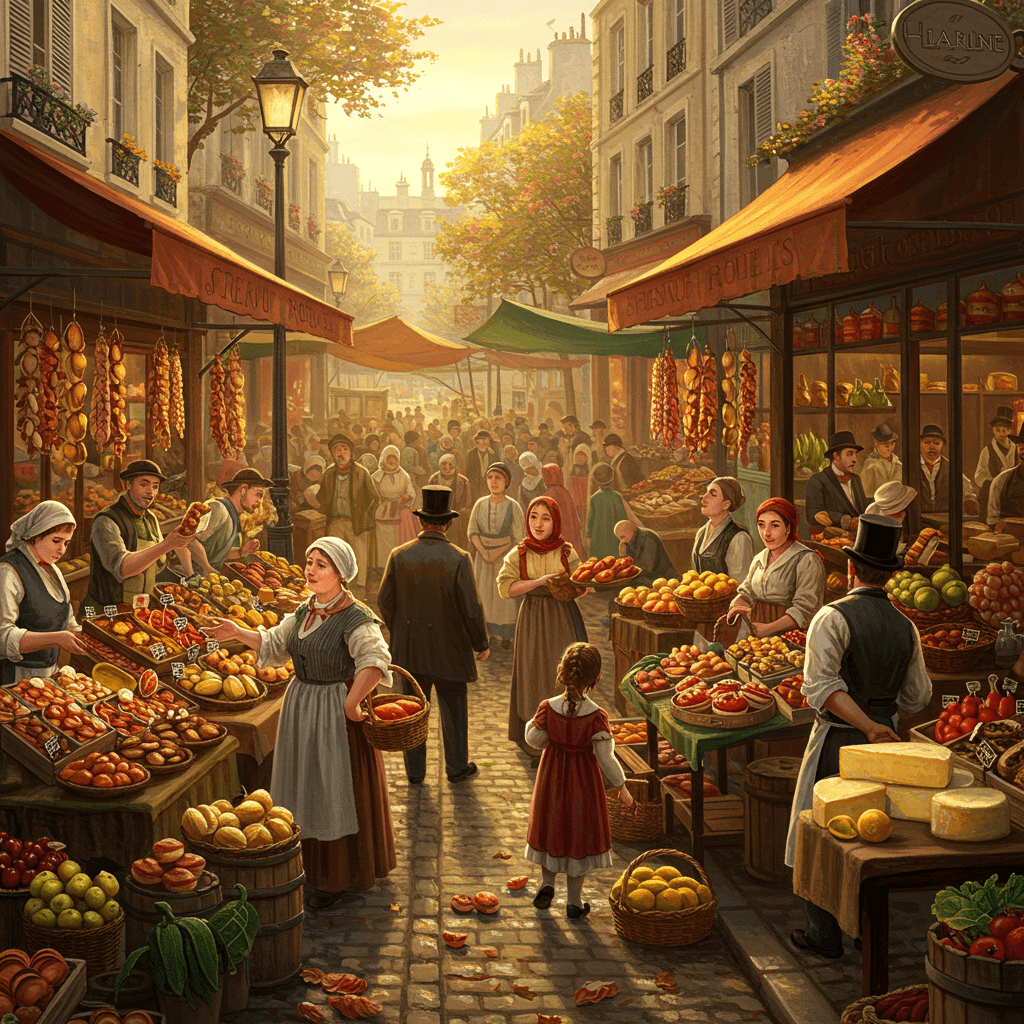

L’année est 1889. Paris resplendit, une cité de lumière et d’acier, où la Tour Eiffel, monument audacieux et controversé, s’élève vers le ciel, symbole d’une modernité triomphante. Mais au cœur même de cette effervescence, une bataille se joue, silencieuse mais acharnée : celle de la préservation du patrimoine. Les vieilles pierres, les savoir-faire ancestraux, les traditions séculaires, semblent menacés par la vague impétueuse de l’industrialisation. Pourtant, au sein de ce tourbillon, des figures héroïques s’élèvent, des artisans et des chefs, gardiens d’un héritage précieux, engagés dans une lutte pour la survie de la mémoire.

Dans les ateliers enfumés, où la poussière de marbre et la sciure de bois dansent dans les rayons du soleil couchant, les artisans, héritiers de générations de maîtres, luttent contre le temps et l’oubli. Leur dextérité, fruit d’années d’apprentissage rigoureux, semble un don divin, capable de redonner vie aux sculptures érodées par les siècles, de réparer les décors des opéras, de restaurer les vitraux des cathédrales. Ce ne sont pas seulement des artisans, ce sont des artistes, des alchimistes, transmettant un savoir ancestral, un lien vivant avec les siècles passés.

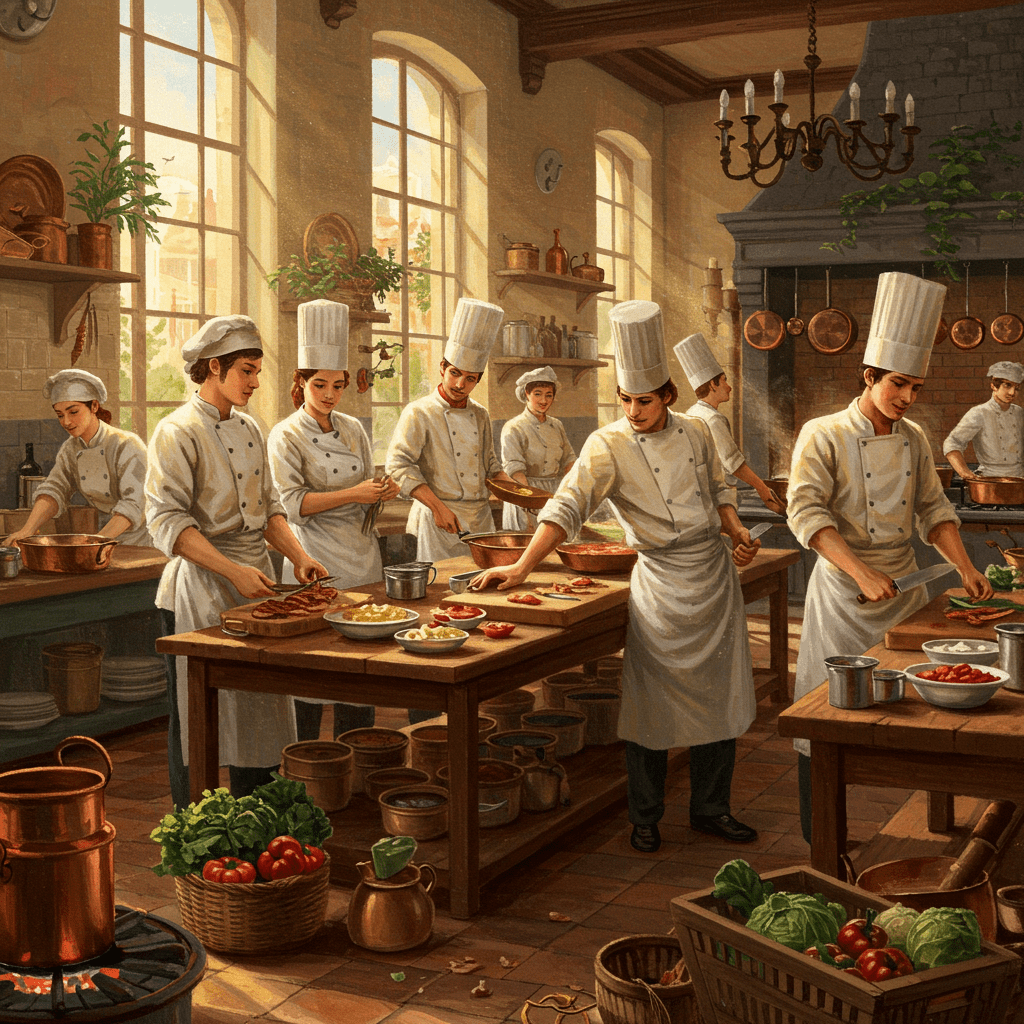

Les Maîtres-Cuisiniers, Gardiens du Goût

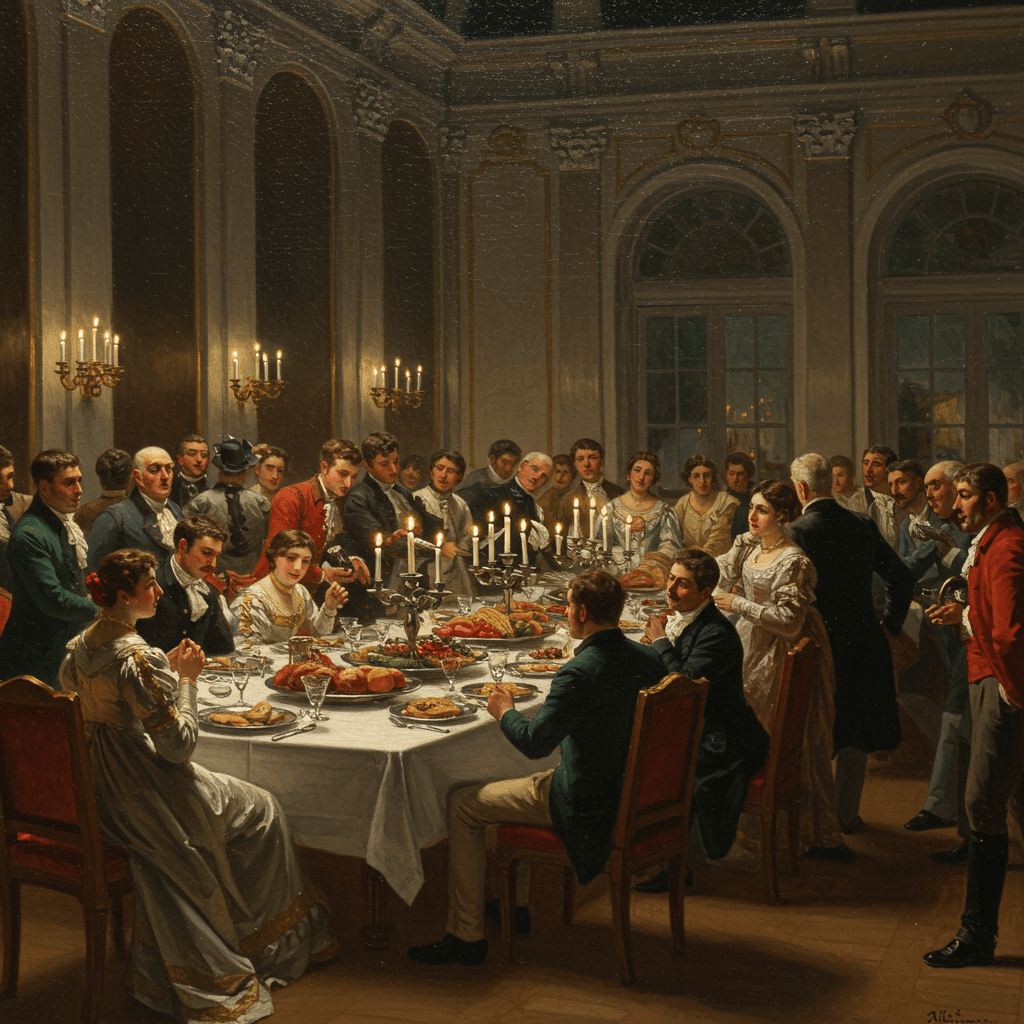

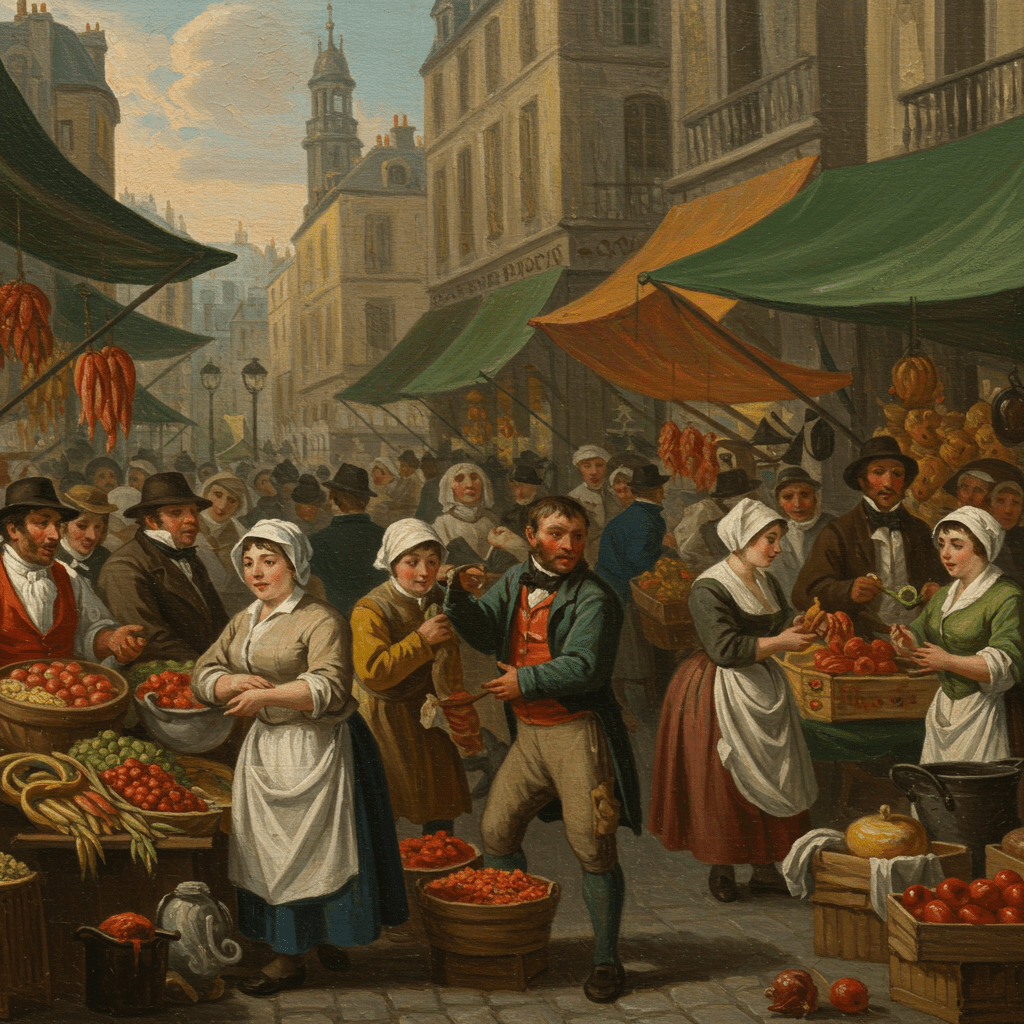

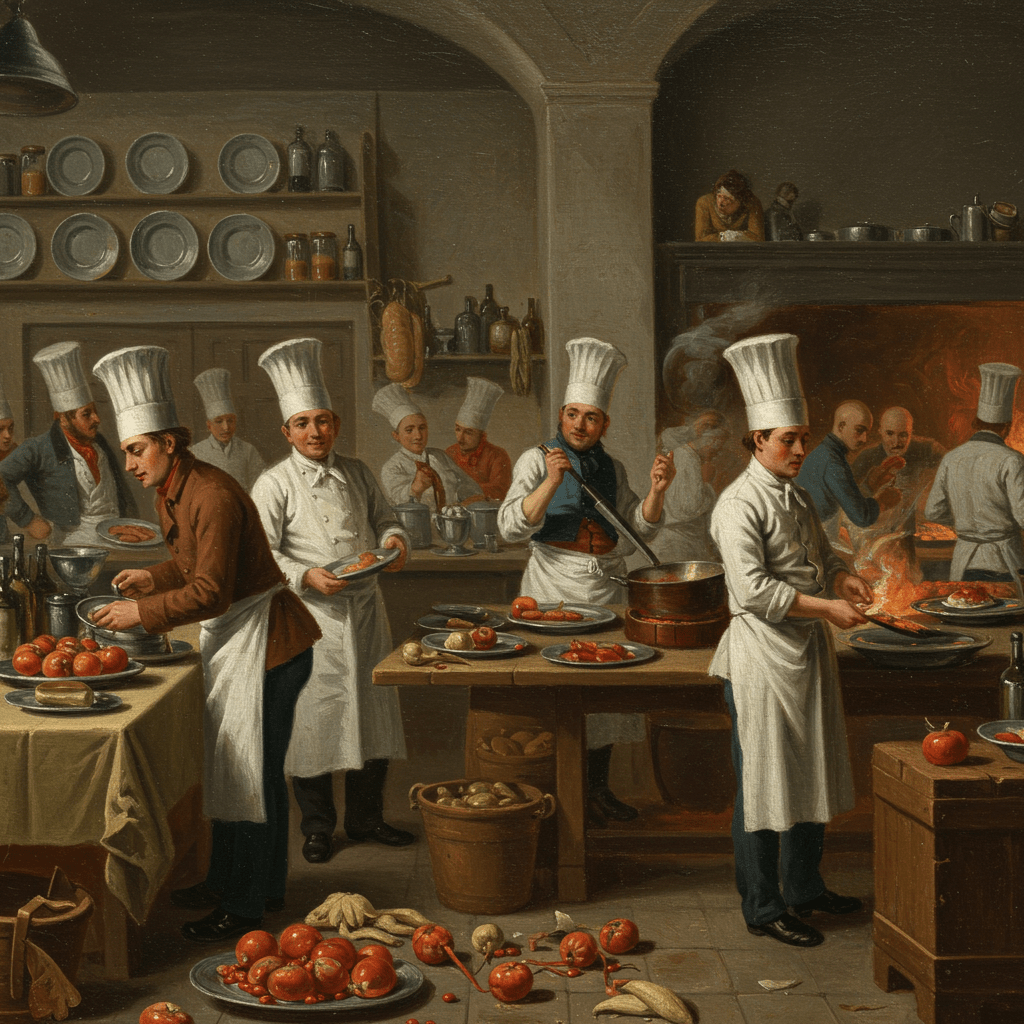

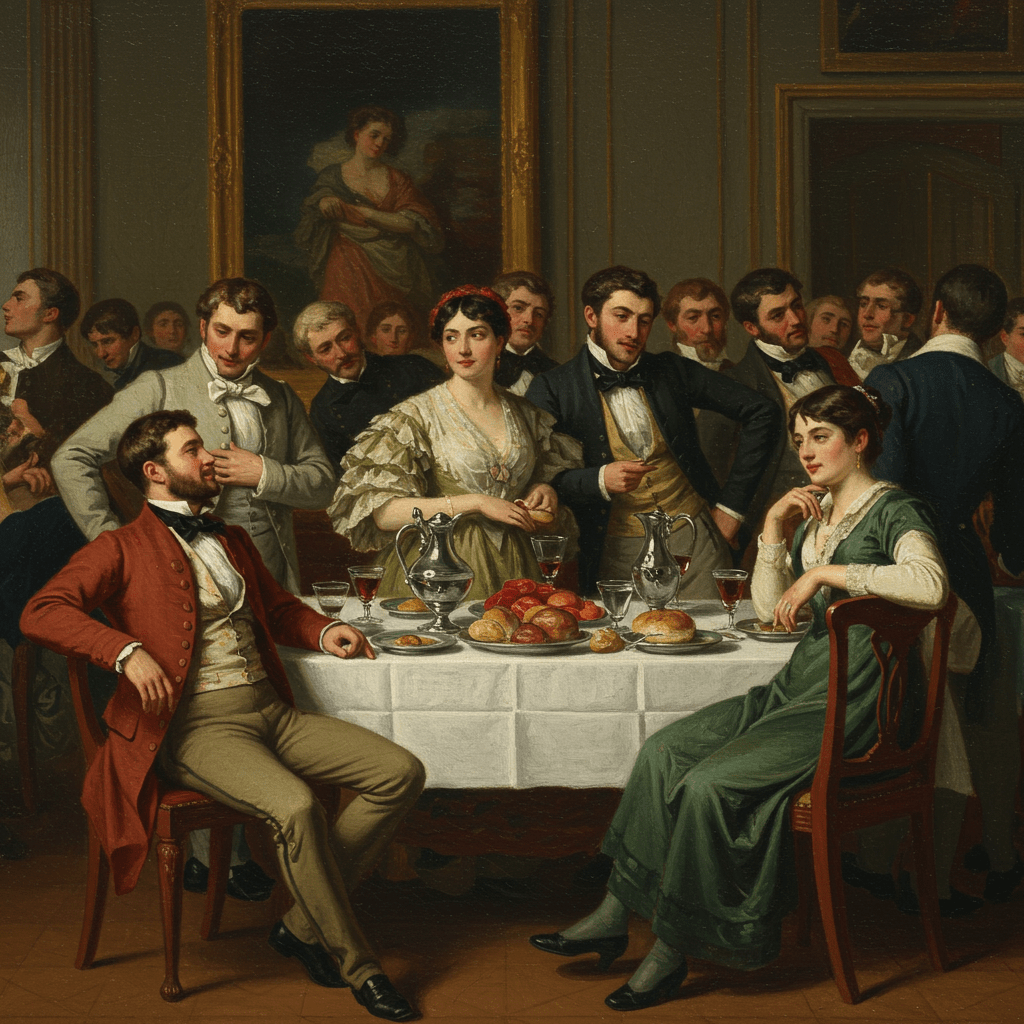

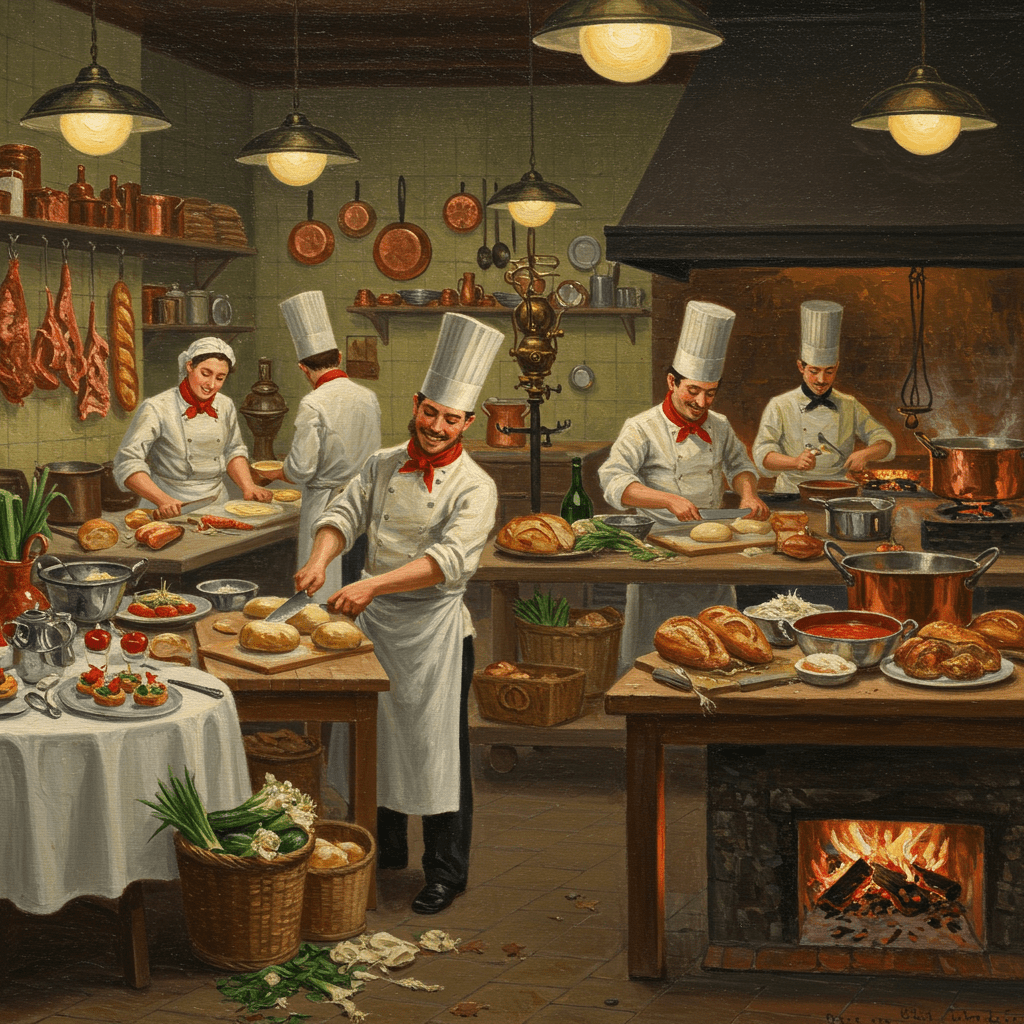

Dans les cuisines des grands restaurants parisiens, une autre bataille se joue, plus subtile mais tout aussi cruciale. Les maîtres-cuisiniers, figures emblématiques de la gastronomie française, sont les gardiens d’un autre patrimoine : celui des saveurs. Ils défendent farouchement l’authenticité des recettes, transmettant avec passion les secrets de leurs ancêtres, les techniques ancestrales, le respect des produits régionaux. Chaque plat est une œuvre d’art, une symphonie de goûts, un témoignage vivant de la richesse et de la diversité du terroir français. Contre l’uniformisation des saveurs, ils s’opposent, brandissant leurs couteaux comme des armes, défendant le goût unique et incomparable de leur héritage culinaire.

Les Architectes et les Bâtisseurs, Défenseurs de la Pierre

Les architectes, eux aussi, sont au cœur de ce combat. Face à l’essor des constructions industrielles, souvent dépourvues de toute âme, ils luttent pour la conservation des monuments historiques, pour la sauvegarde des styles architecturaux traditionnels. Ils sont les défenseurs des pierres, les gardiens de l’histoire, les artisans de la mémoire. Chaque pierre restaurée, chaque façade préservée, est une victoire sur l’oubli, une promesse d’avenir pour les générations futures. Ils défendent l’idée que la beauté et la valeur d’un édifice ne se mesurent pas uniquement à sa fonctionnalité, mais aussi à son histoire, à son âme.

Les Artistes et les Peintres, Gardiens de la Beauté

Dans les ateliers des peintres et des sculpteurs, la préservation du patrimoine prend une autre dimension. Ces artistes, héritiers des grands maîtres, s’engagent dans la restauration des œuvres d’art, redonnant vie aux couleurs fanées, aux lignes effacées par le temps. Chaque toile restaurée, chaque sculpture réparée, est un acte de dévotion, une ode à la beauté, une promesse de continuité. Ils sont les gardiens de la mémoire visuelle, les témoins d’un héritage esthétique précieux, dont la richesse et la diversité sont essentielles pour comprendre l’histoire de la France.

Le Combat pour la Transmission

Ces artisans, ces chefs, ces architectes, ces artistes, tous unis dans un même combat, s’efforcent de transmettre leur savoir-faire, leur passion, leur amour du patrimoine. Ils forment des apprentis, partagent leurs connaissances, transmettent leur héritage, conscients que la préservation du passé est essentielle pour construire un avenir durable. Ils savent que la modernité ne doit pas signifier l’oubli, mais plutôt une renaissance, une réinterprétation, une adaptation créative du passé au présent.

Ainsi, au cœur même de la modernité fulgurante de la Belle Époque, le combat pour la préservation du patrimoine français continue, mené par des héros discrets, des artisans et des chefs, qui, avec courage et détermination, défendent un héritage précieux, la mémoire d’une nation. Leur lutte silencieuse, mais acharnée, est la garante de la pérennité d’une culture riche et diversifiée, une culture qui se nourrit du passé pour éclairer l’avenir. Leur héritage, c’est notre héritage.