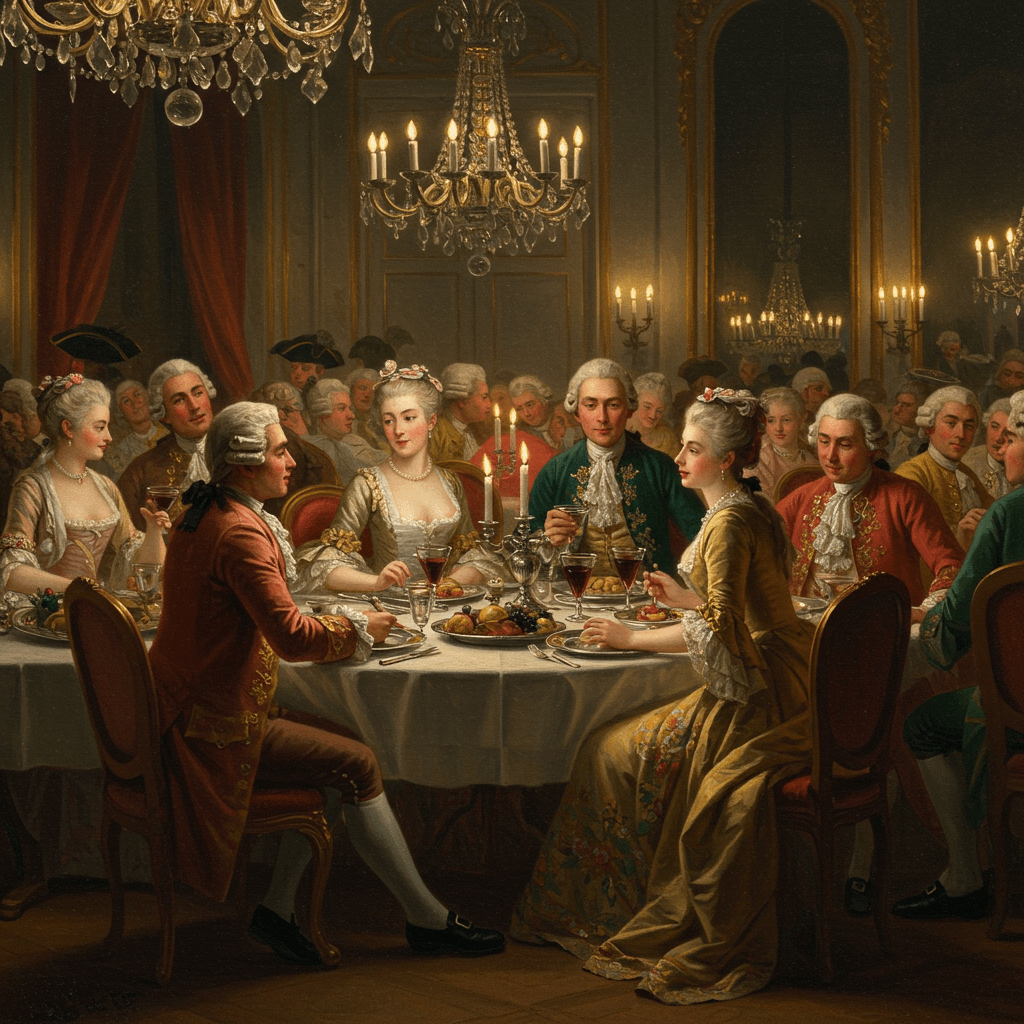

L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de lumières électriques et de l’effervescence de l’Exposition Universelle. Mais au cœur de cette féerie moderne, une bataille bien plus ancienne fait rage, une bataille pour l’âme même de la France, une bataille menée non pas à coups d’épée, mais à coups de fourchette et de plume. Il s’agit de la protection du patrimoine gastronomique français, un trésor national aussi précieux que les joyaux de la couronne, aussi fragile qu’une meringue sous une pluie d’été.

Car si le vin coule à flots et les rires résonnent dans les bistrots, une ombre s’étend sur les tables françaises. L’imitation, la contrefaçon, la dénaturation des produits emblématiques du terroir menacent la pureté et la singularité de la cuisine française. Des produits étrangers, souvent de qualité inférieure, se font passer pour des spécialités régionales, trompant les consommateurs et sapant les efforts des producteurs locaux. C’est un véritable sacrilège, une trahison de la tradition, un outrage à la fierté nationale.

Le Combat des Producteurs

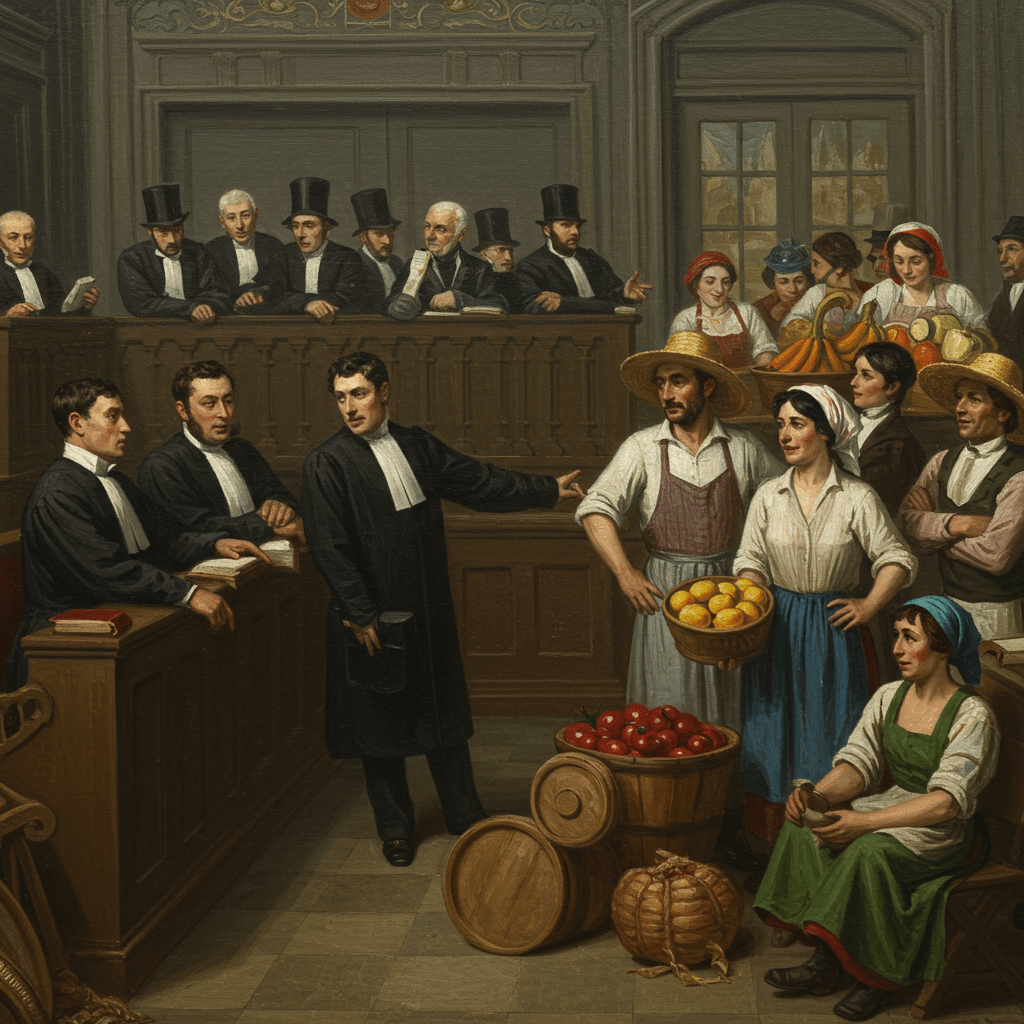

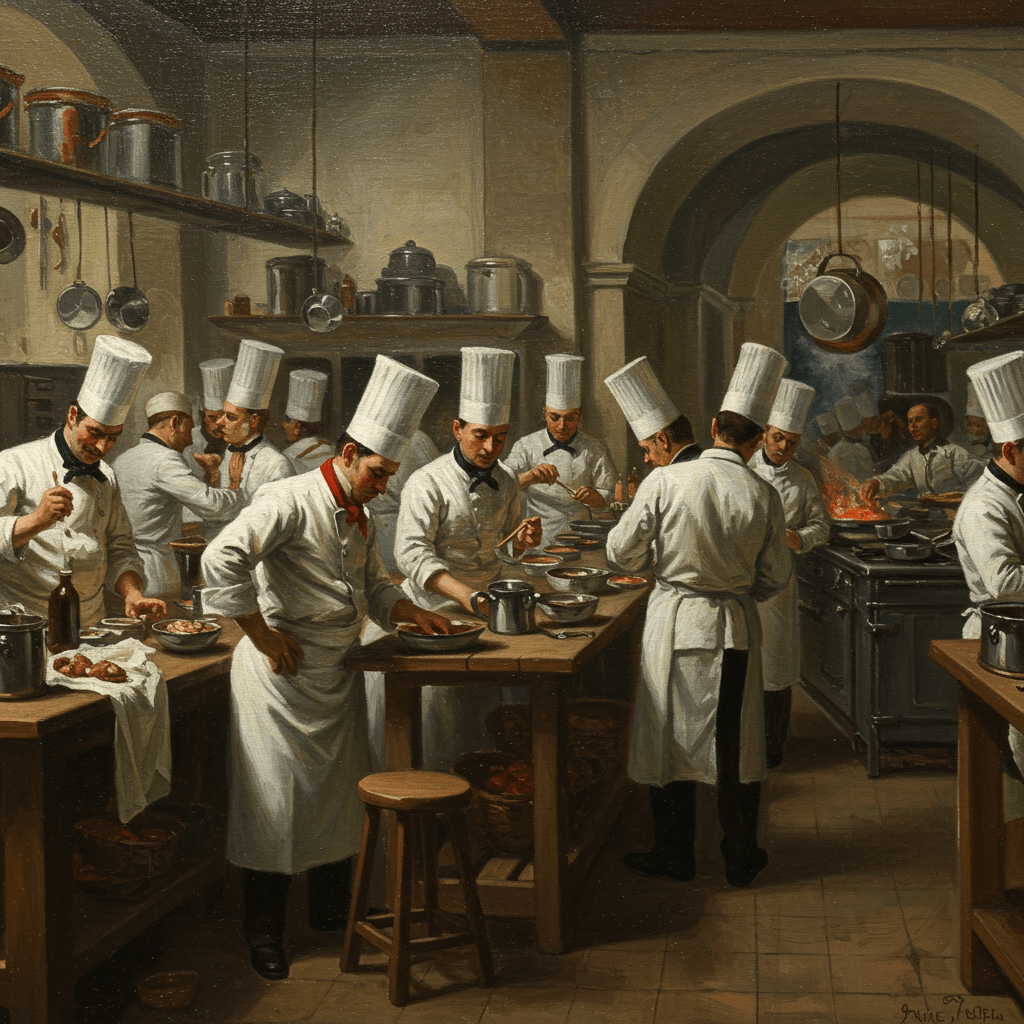

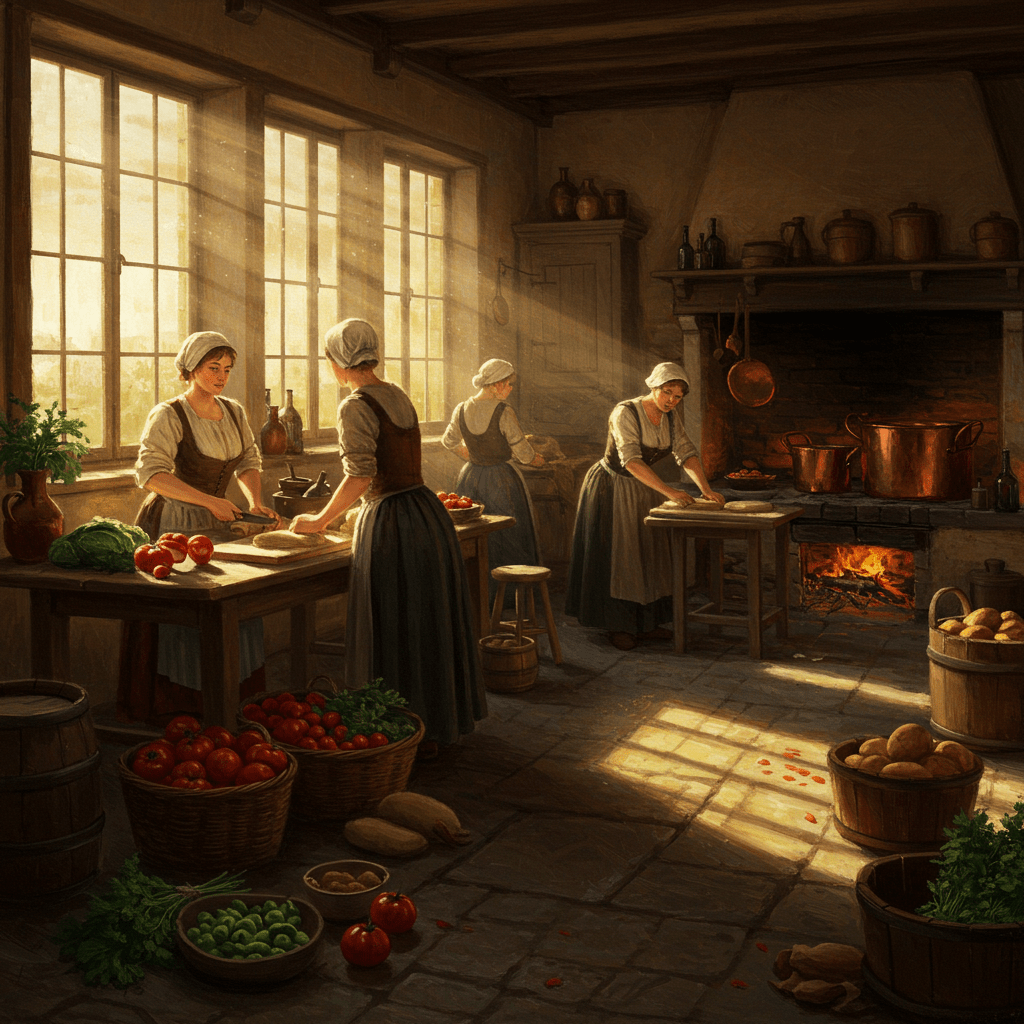

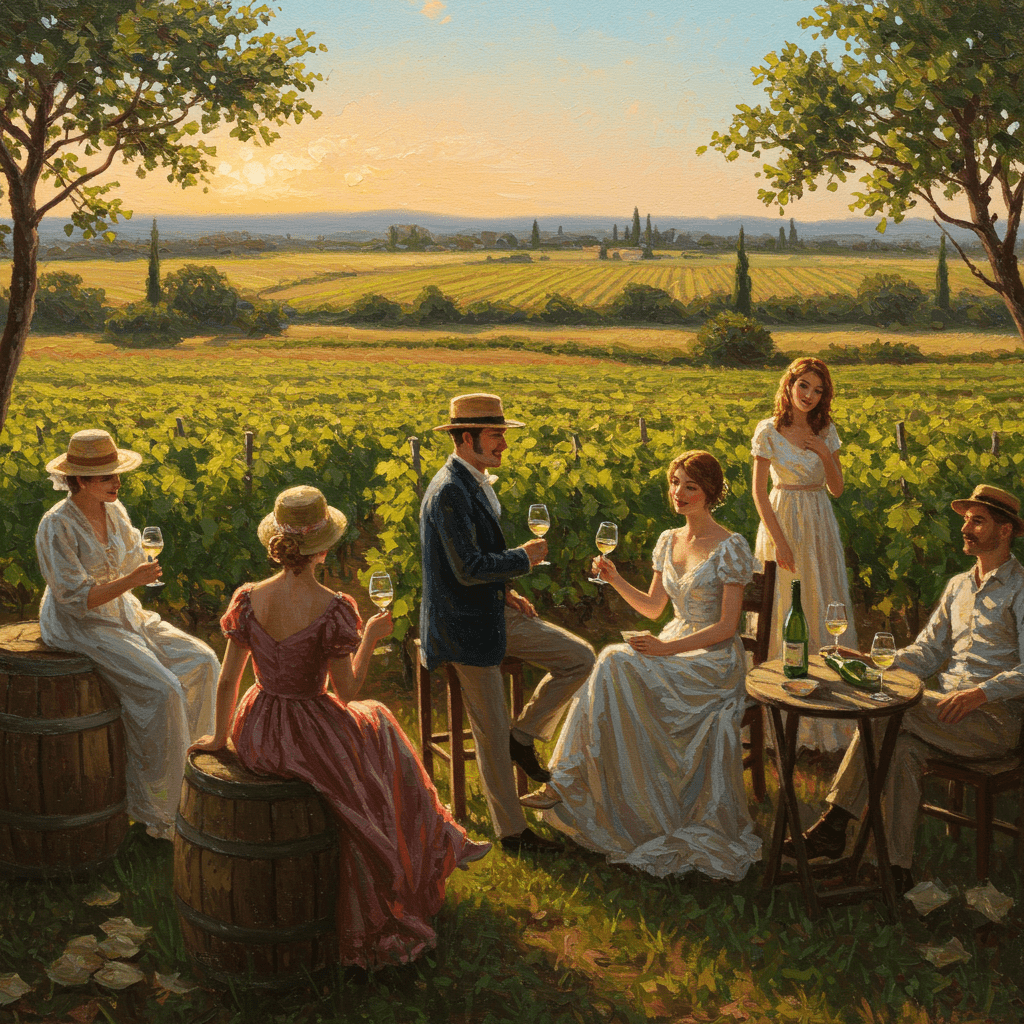

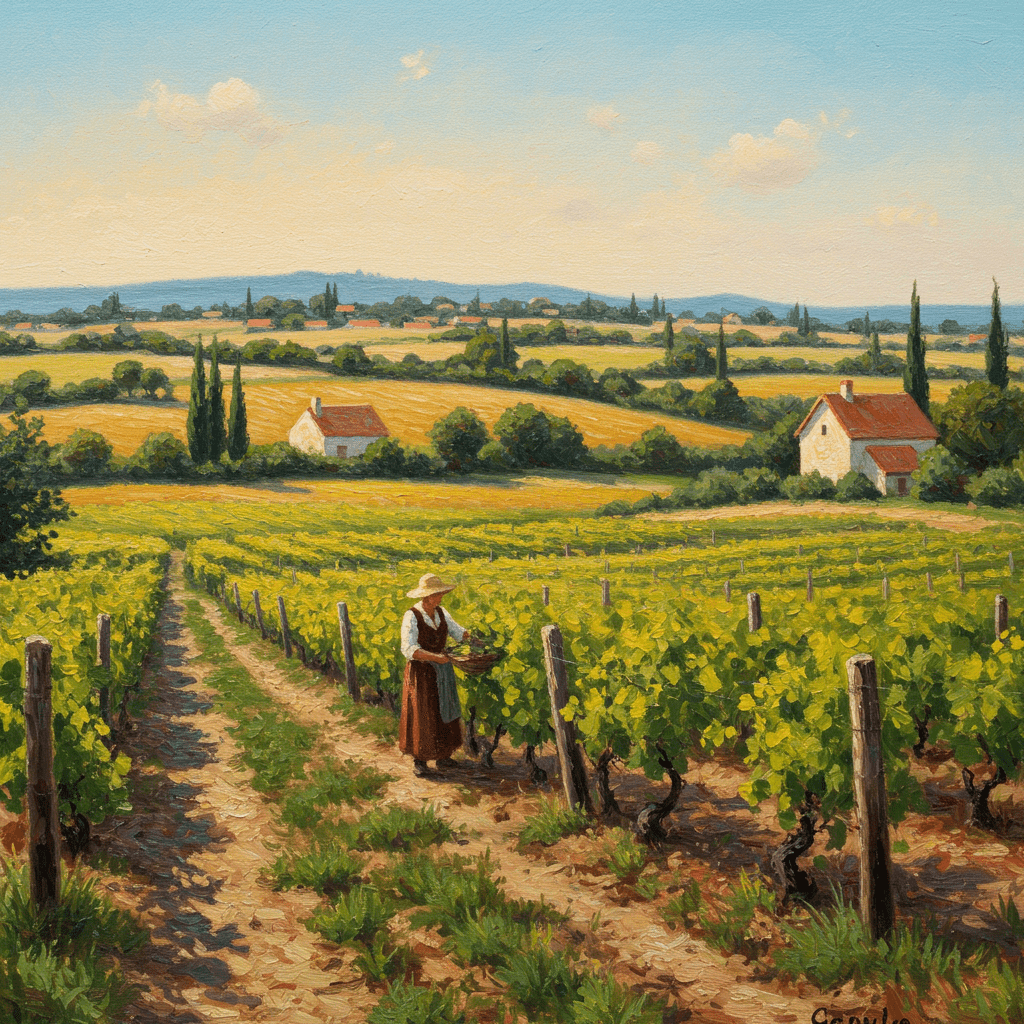

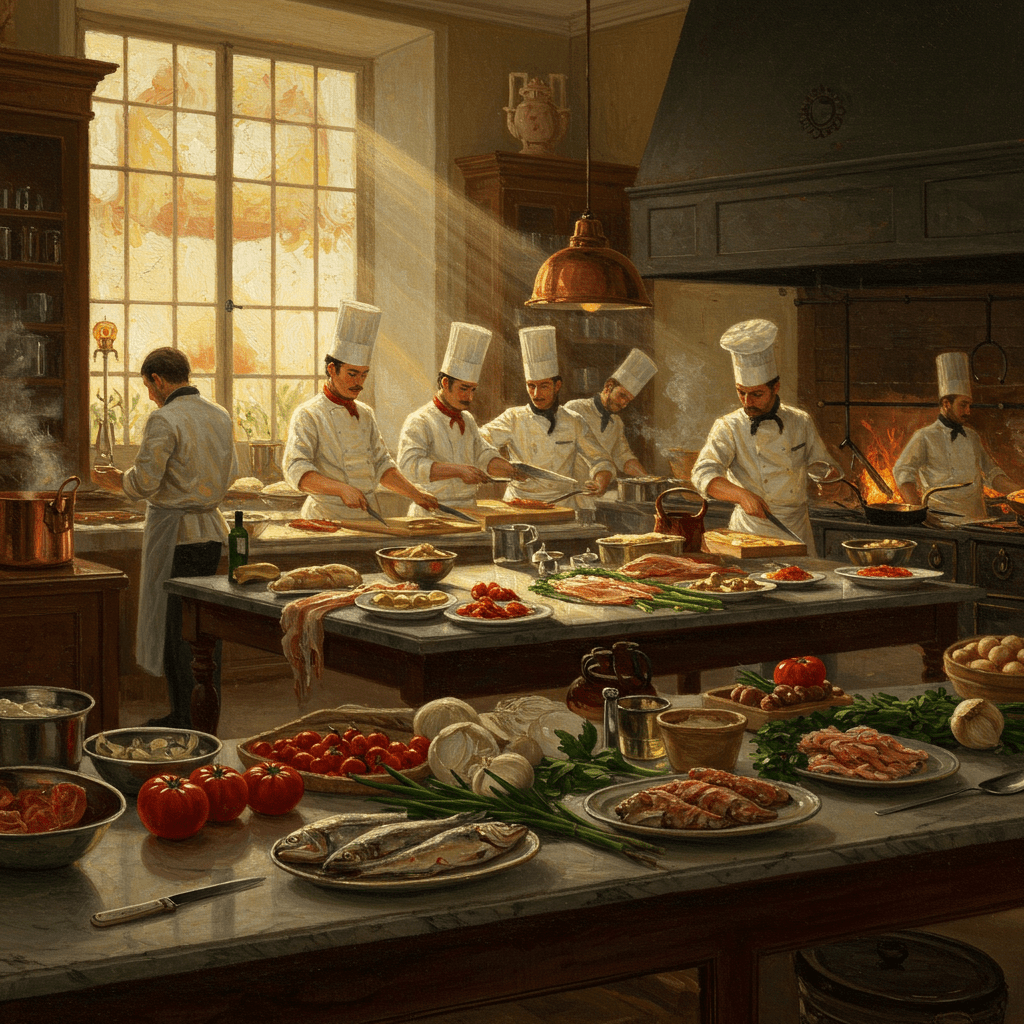

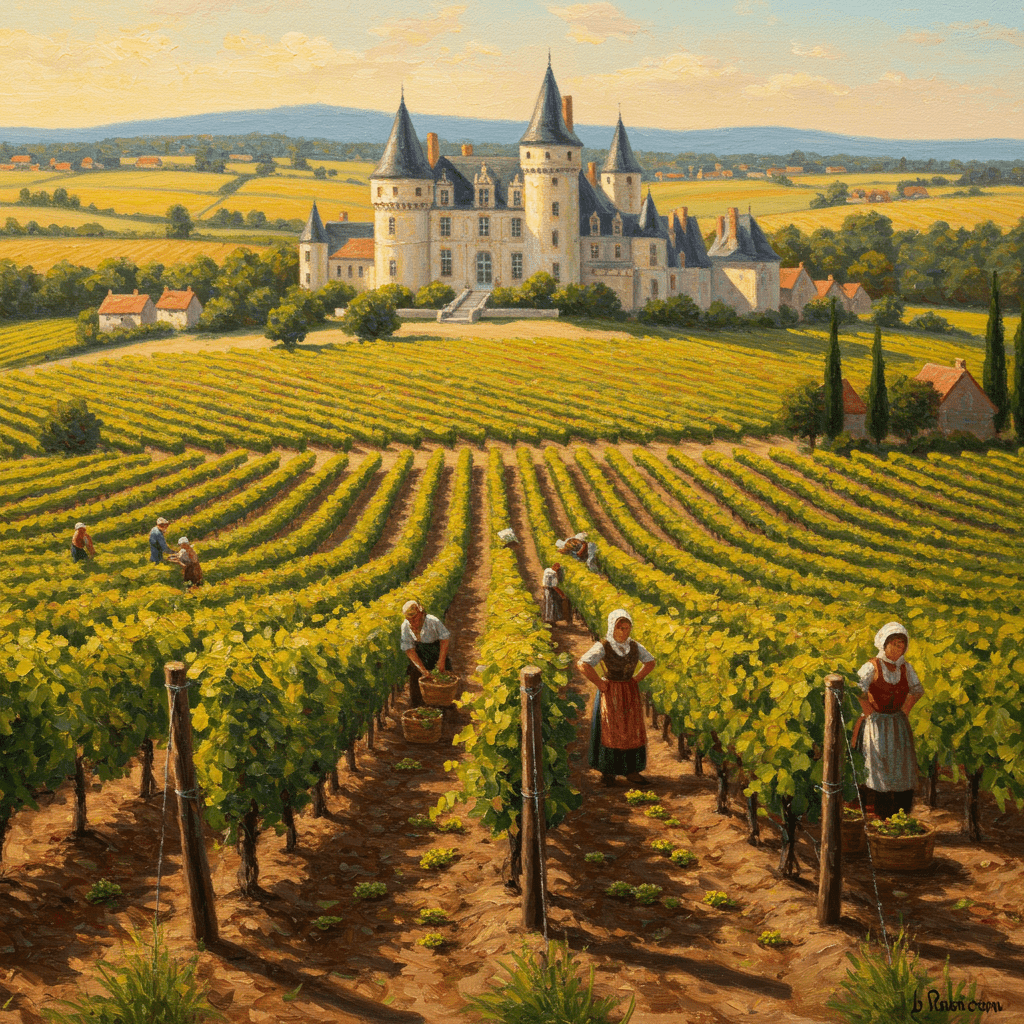

Dans les campagnes, les producteurs, ces artisans de la terre, luttent avec acharnement pour préserver leurs savoir-faire ancestraux. Imaginez les vignerons de Bordeaux, le soleil brûlant sur leurs visages ridés par le travail, défendant la réputation de leurs vins contre les imitations grossières. Les fromagers, gardiens de secrets laitiers transmis de génération en génération, voient leurs produits copiés, leur identité volée. Ils se réunissent, ces hommes et ces femmes, formant des alliances, des coalitions, pour faire entendre leur voix et protéger leurs produits. Ils écrivent des pétitions, organisent des manifestations, se rendent à Paris pour plaider leur cause devant les instances gouvernementales.

Les Avocats de la Gastronomie

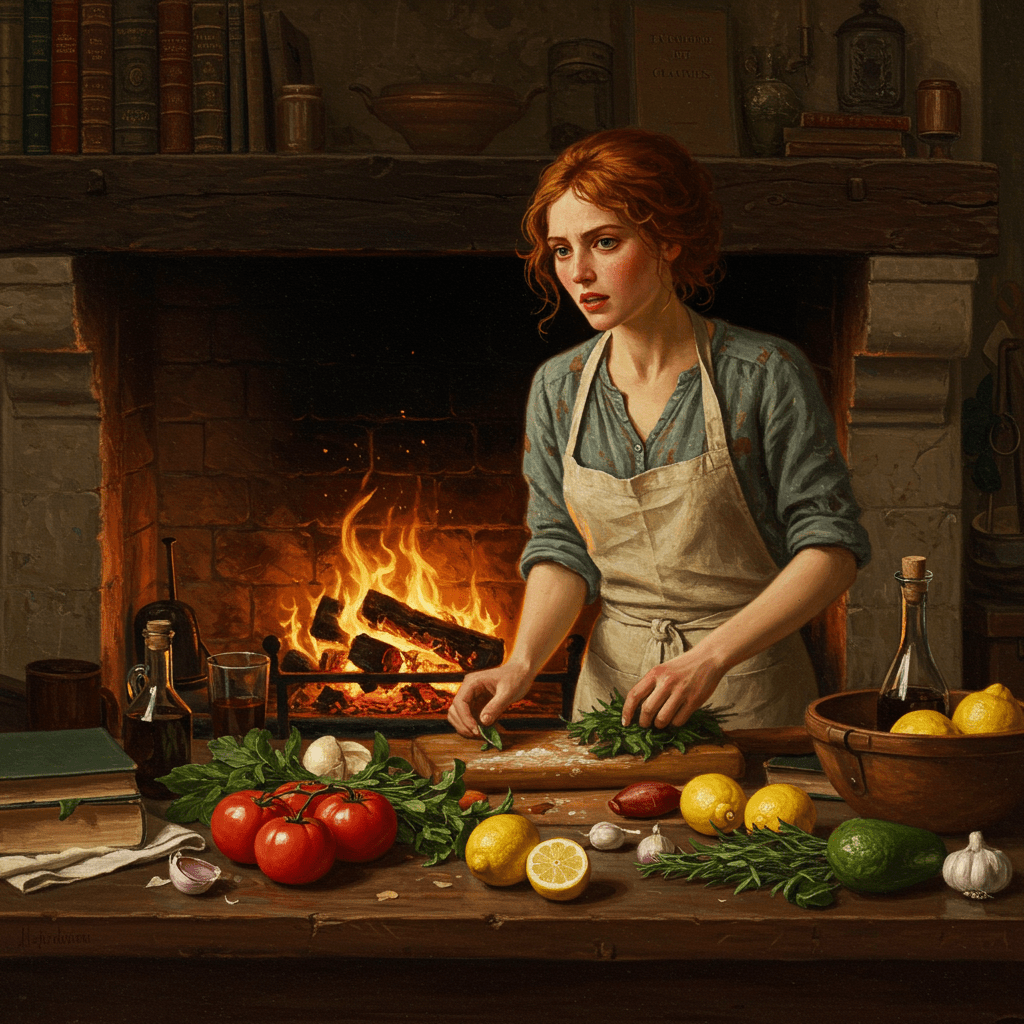

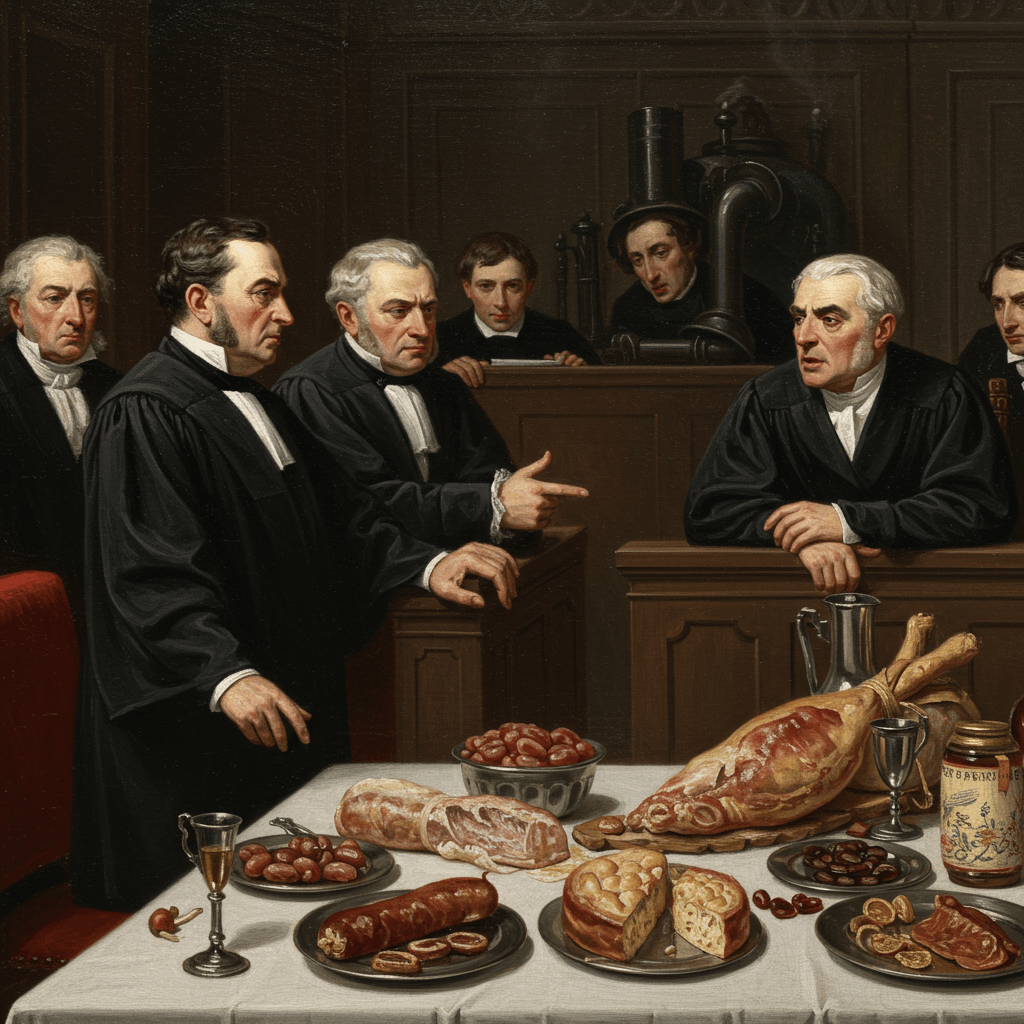

Mais la défense du patrimoine gastronomique ne se limite pas aux producteurs. Des avocats érudits, des intellectuels passionnés, se joignent au combat. Ce sont des champions de la gastronomie, des défenseurs de la culture, qui saisissent les subtilités du droit pour protéger les appellations d’origine, ces marques de fabrique qui garantissent l’authenticité des produits. Ils rédigent des lois, des décrets, des règlements, tissant un véritable réseau juridique pour encadrer la production et la commercialisation des produits français. Ils travaillent sans relâche, dans leurs cabinets éclairés par la seule flamme d’une bougie, pour construire un rempart juridique autour de la gastronomie nationale.

La Presse et l’Opinion Publique

La presse, elle aussi, prend position. Les journaux, les magazines, les revues, publient des articles, des reportages, des éditoriaux, dénonçant les fraudes et les imitations. Les journalistes, véritables enquêteurs du goût, partent à la recherche de la vérité, démasquant les fabricants véreux et célébrant les artisans honnêtes. L’opinion publique, sensibilisée par les écrits et les témoignages, se mobilise. Les consommateurs, de plus en plus avertis, commencent à privilégier les produits authentiques, portant ainsi un coup fatal aux imitations.

Le Triomphe de la Fierté Nationale

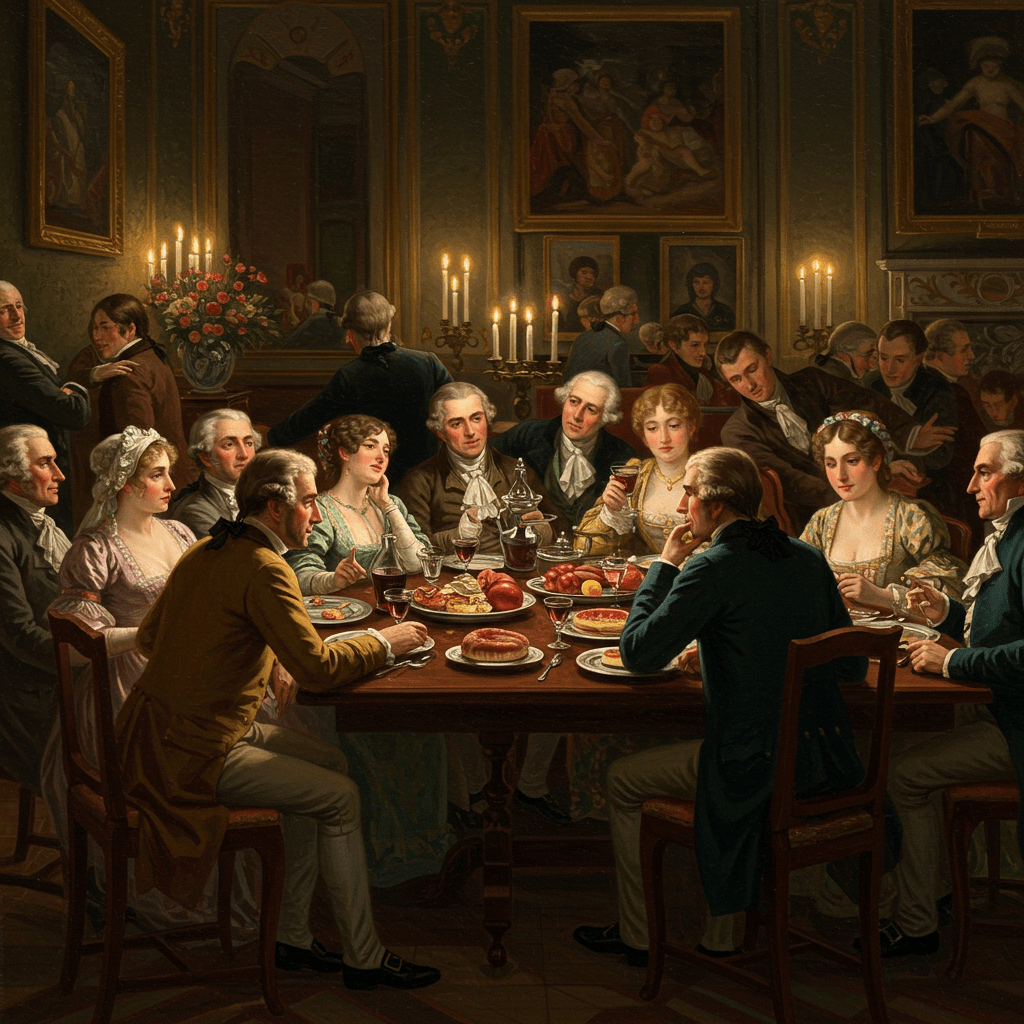

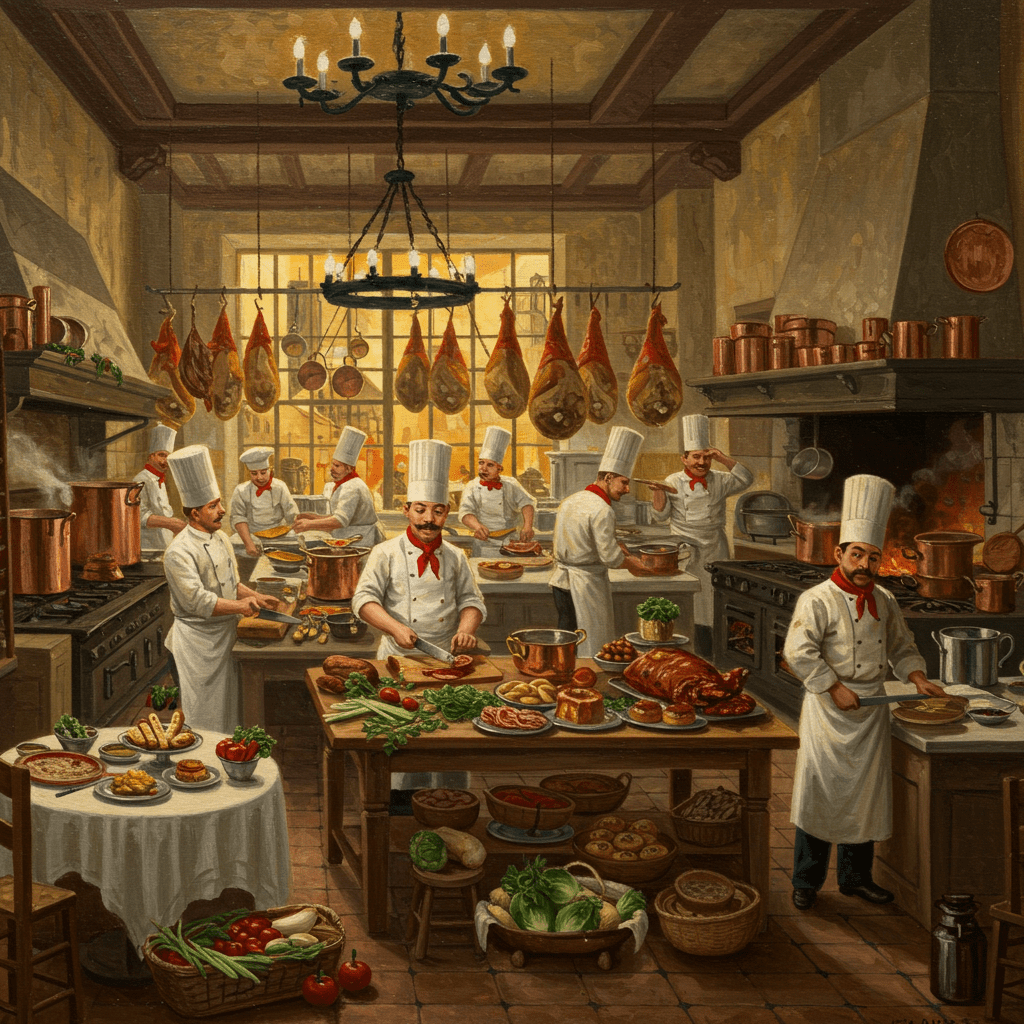

Le combat est long et ardu, mais la détermination des producteurs, des avocats et de l’opinion publique finit par payer. Des lois protectrices sont votées, des sanctions sont infligées aux fraudeurs, les appellations d’origine sont renforcées. La France, fière de son patrimoine gastronomique, le protège avec ferveur. La cuisine française, loin d’être une simple succession de recettes, devient un symbole national, un étendard de la culture et de l’identité françaises. Elle se trouve ainsi préservée des assauts des imitateurs, et ce n’est pas un petit miracle dans un monde où la mondialisation engloutit souvent les traditions.

Et ainsi, au cœur même de la modernité parisienne, la France a su sauvegarder l’héritage gustatif de ses régions, un héritage aussi riche et varié que l’histoire même du pays. La défense de ses délices s’est transformée en un témoignage vibrant de la fierté nationale, une ode à la tradition et à la qualité, un chant d’amour pour le terroir et ses artisans. Une victoire ardemment méritée.