Le vent glacial du nord balayait les rues pavées de Paris, emportant avec lui les effluves des cuisines royales et les murmures des conversations animées des marchés. L’année était 1848, une année de révolutions et de bouleversements, mais au cœur même de cette tempête politique, une autre bataille se livrait, une bataille plus subtile, plus savoureuse : la défense de nos saveurs ancestrales. Dans les cuisines bourgeoises et les tavernes populaires, une guerre silencieuse faisait rage, une guerre pour la préservation d’un héritage culinaire aussi riche et complexe que l’histoire de France elle-même.

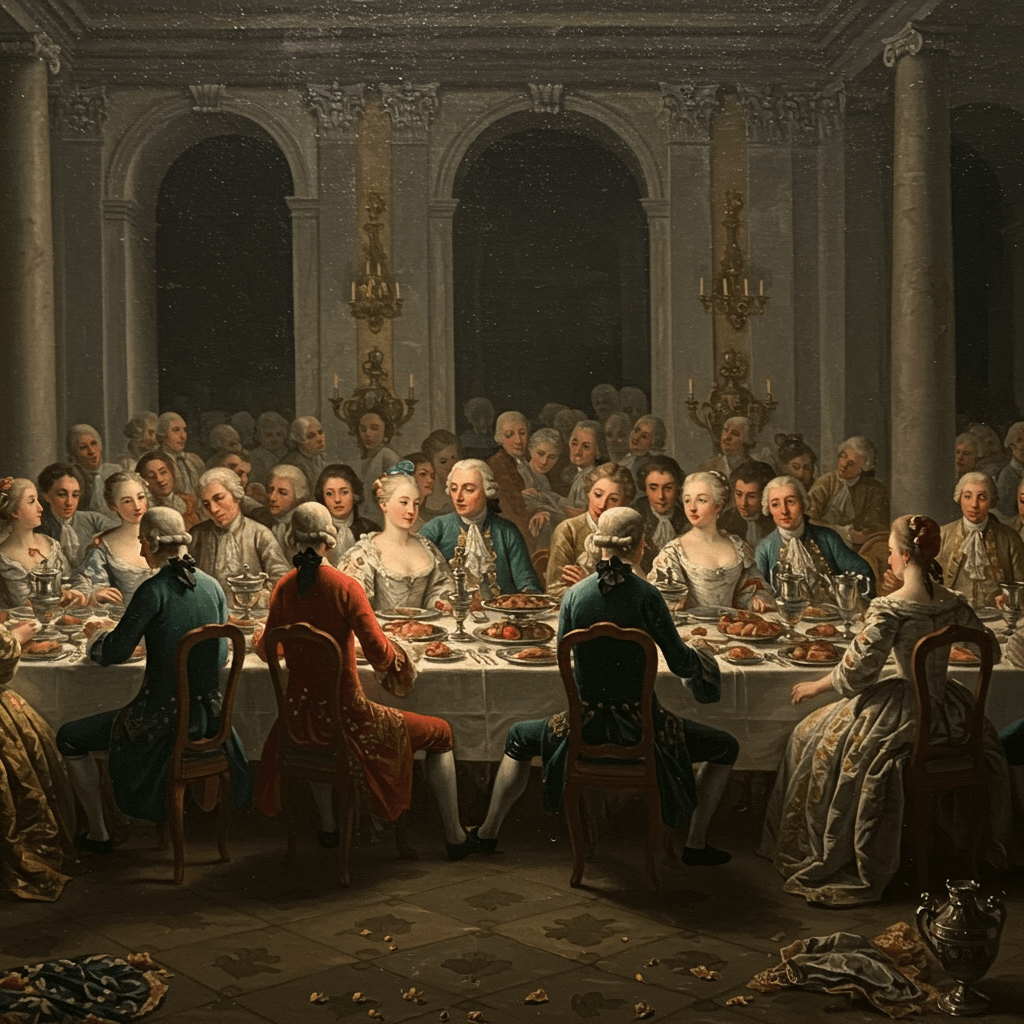

Car la gastronomie française, ce n’était pas seulement une affaire de palais raffinés et de festins opulents. C’était un art vivant, ancré dans les traditions régionales, transmis de génération en génération, un témoignage palpable de notre histoire, de notre culture et de notre identité collective. Chaque plat, chaque recette, chaque ingrédient, racontait une histoire, portait en lui l’empreinte des siècles passés, des rois et des paysans, des conquêtes et des famines, des innovations et des traditions.

Les racines d’un héritage

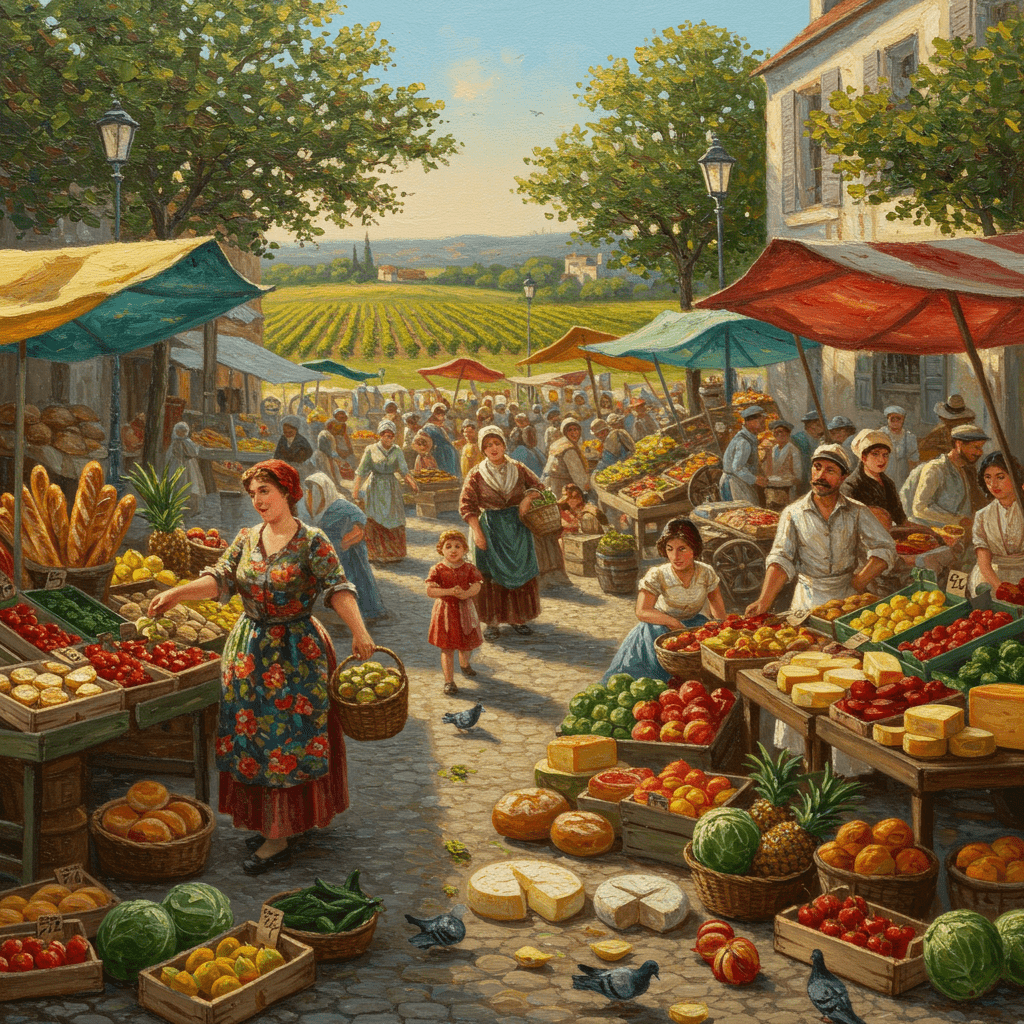

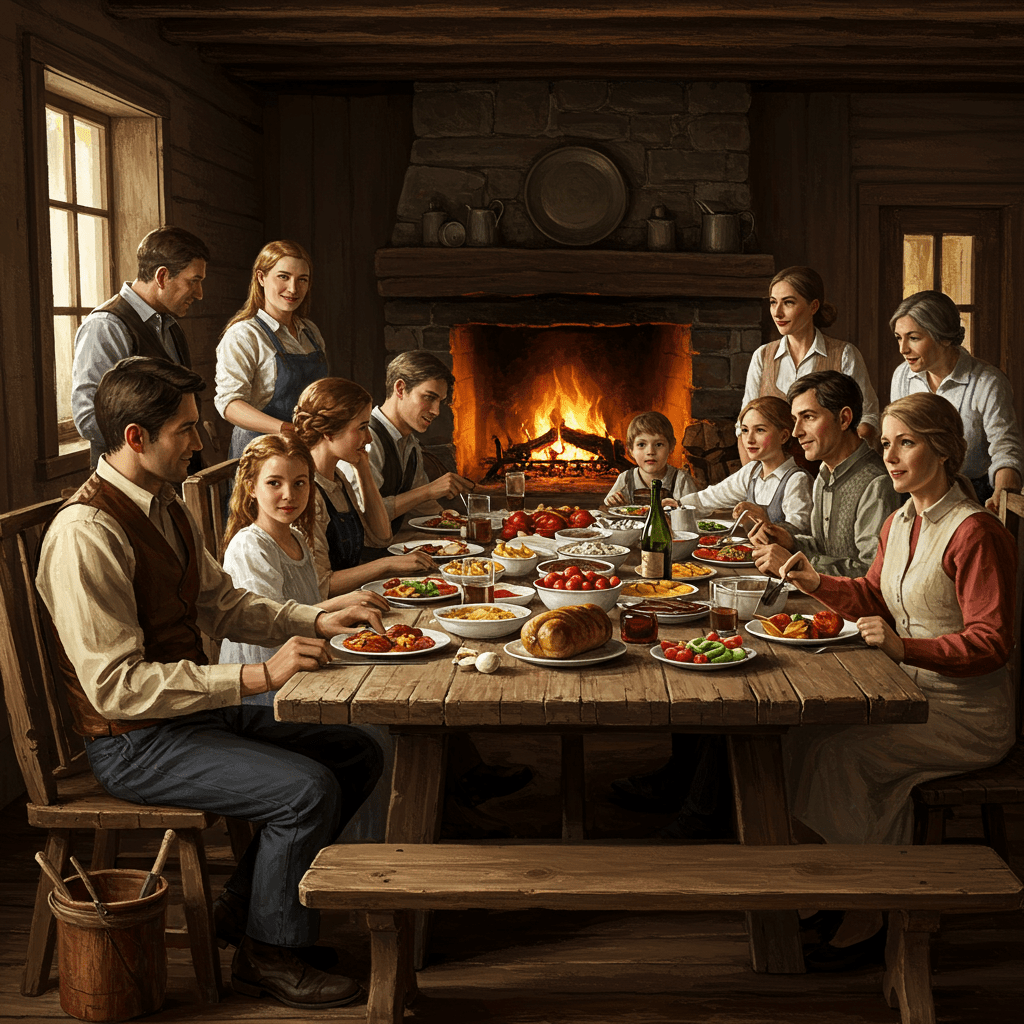

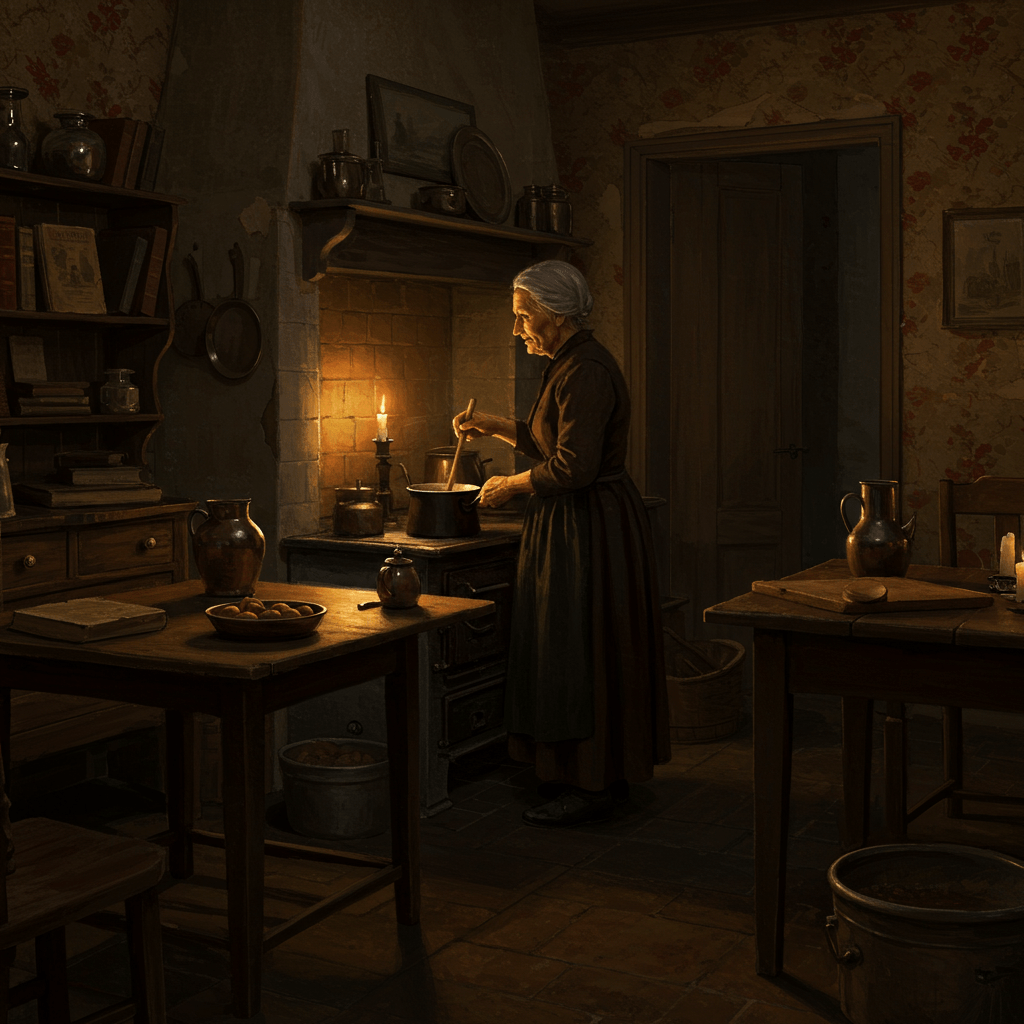

Plongeons-nous au cœur de cette histoire, remontons le cours du temps jusqu’aux origines de nos plus vieilles recettes. Des soupes paysannes, robustes et nourrissantes, aux ragoûts mijotés pendant des heures, chaque plat reflétait l’ingéniosité des populations françaises face aux défis de la survie. Les épices, importées de lointaines contrées, témoignaient des échanges commerciaux florissants, tandis que les méthodes de conservation, transmises oralement de mère en fille, garantissaient l’abondance même en hiver. Ces recettes, simples en apparence, étaient en réalité le résultat d’une longue expérience, d’une adaptation constante aux conditions du terroir et aux caprices du climat.

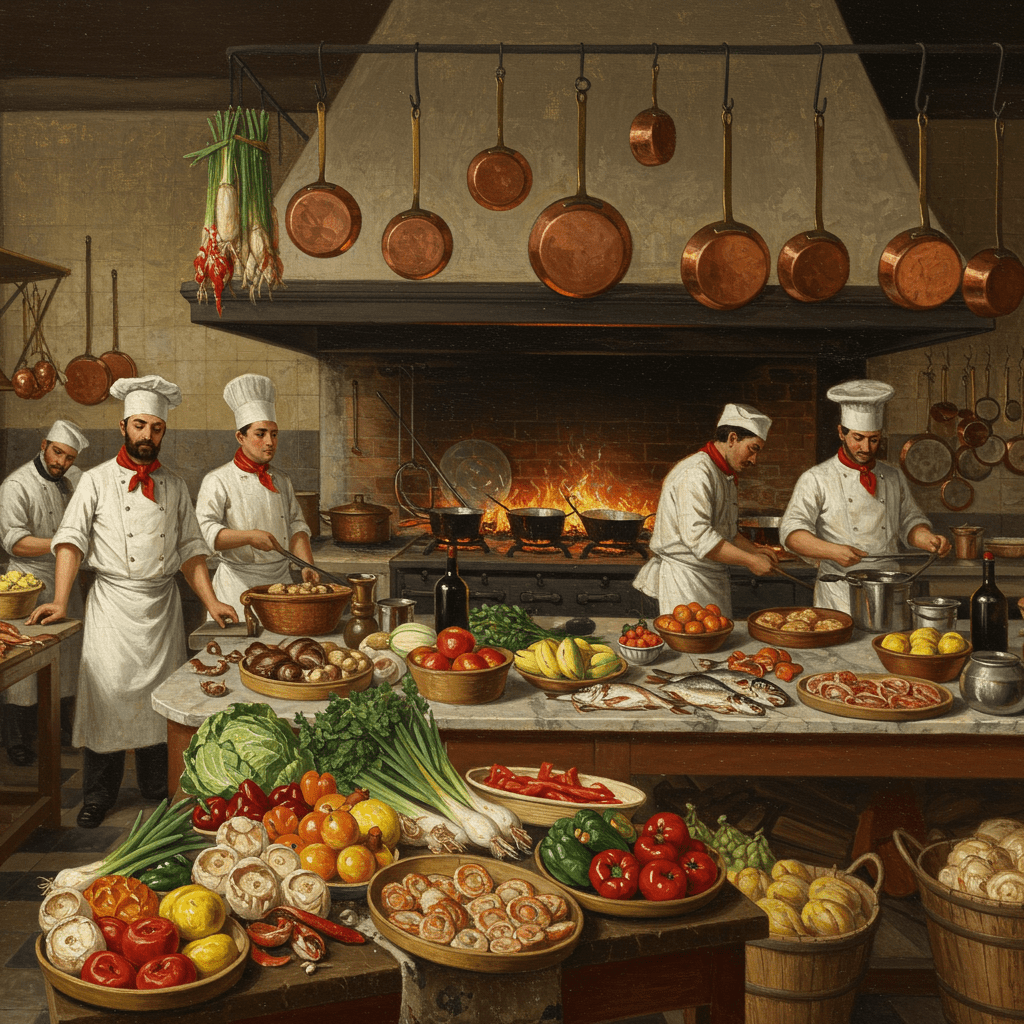

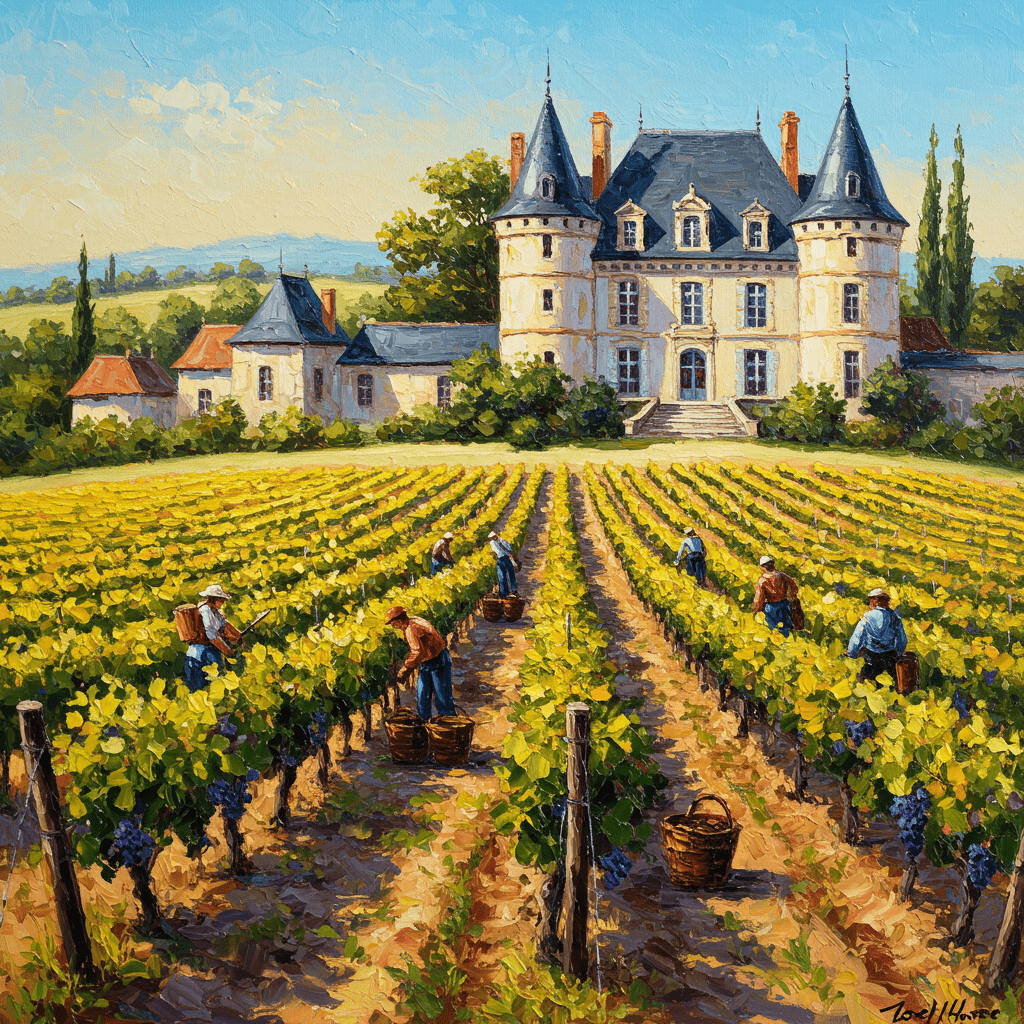

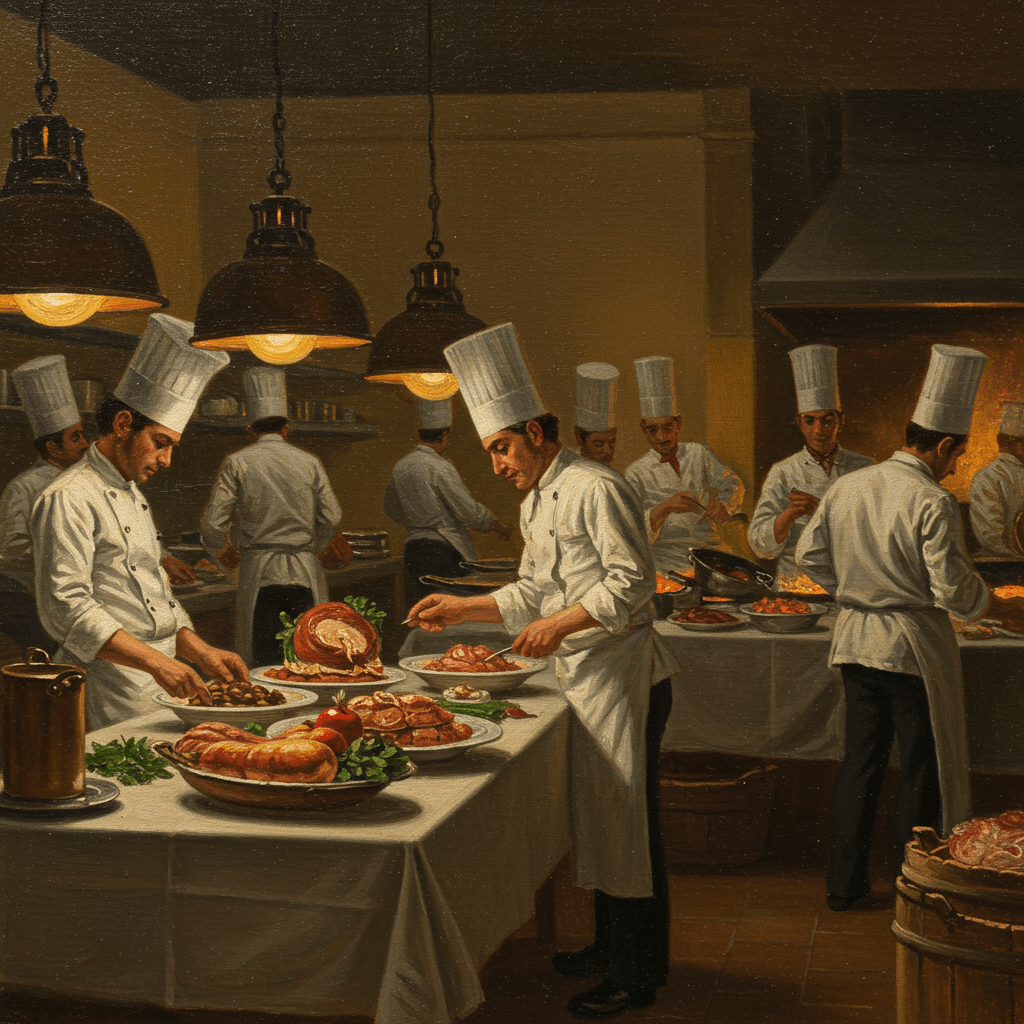

Il faut imaginer les cuisines des châteaux médiévaux, bouillonnant d’activité, où les cuisiniers, véritables alchimistes, transformaient les produits les plus humbles en mets royaux. On y préparait les sauces complexes, les farces savoureuses, les pâtés somptueux, des créations qui témoignaient non seulement du savoir-faire culinaire, mais aussi de la puissance et de la richesse du royaume. Chaque ingrédient était sélectionné avec soin, chaque préparation était l’objet d’un cérémonial précis, et chaque repas était une véritable cérémonie, un symbole du pouvoir et de l’opulence.

La Révolution et ses conséquences

La Révolution française, avec son cortège de bouleversements politiques et sociaux, n’épargna pas le monde culinaire. Les privilèges de la cour furent abolis, les chefs royaux perdirent leurs postes, et les recettes traditionnelles furent remises en question. L’arrivée de nouvelles idées, de nouveaux ingrédients, et de nouvelles techniques bouleversa les habitudes alimentaires. Cependant, paradoxalement, la Révolution contribua aussi à la diffusion de la gastronomie française, en démocratisant certaines recettes et en favorisant l’échange des traditions régionales.

Les cuisiniers, autrefois cantonnés aux cuisines des riches, se retrouvèrent à la tête de nouveaux établissements, créant des recettes innovantes et accessibles au plus grand nombre. Les livres de cuisine se multiplièrent, rendant les recettes accessibles au public. C’est à cette époque que naquit une nouvelle forme de gastronomie, une gastronomie plus populaire, plus diversifiée, mais toujours ancrée dans les traditions.

Le XIXe siècle : un siècle de renouveau

Le XIXe siècle vit l’émergence d’une nouvelle génération de chefs, de véritables artistes de la gastronomie, qui réinventèrent la cuisine française en s’appuyant sur les traditions tout en les adaptant aux goûts du temps. Des restaurants prestigieux ouvrirent leurs portes, proposant des menus raffinés et des ambiances somptueuses. La gastronomie devint un art, un spectacle, une expérience sensorielle complète. Les chefs les plus renommés rivalisèrent d’ingéniosité pour créer des plats innovants, des sauces audacieuses, des présentations esthétiques. Chaque plat était une œuvre d’art, une expression de la créativité et du talent.

Mais cette période de renouveau ne se fit pas sans difficultés. La globalisation, l’industrialisation, la standardisation des produits, menaçaient l’authenticité des saveurs ancestrales. De nouvelles recettes, inspirées de cultures étrangères, gagnaient en popularité, parfois au détriment des traditions françaises. La conservation des recettes, autrefois transmise oralement, se trouvait menacée par la perte des traditions familiales.

La défense d’un héritage

La défense de nos saveurs ancestrales ne fut pas une mince affaire. Il fallut des efforts considérables pour préserver les recettes traditionnelles, les techniques de préparation, et les ingrédients locaux. Des associations, des sociétés savantes, des chefs passionnés se mobilisèrent pour préserver cet héritage culinaire exceptionnel. Ils organisèrent des concours, des expositions, des publications, pour sensibiliser le public à la richesse et à la diversité de la gastronomie française.

Le combat continua au fil des décennies. Aujourd’hui encore, la défense de notre patrimoine gastronomique est un enjeu crucial. Il s’agit de préserver non seulement les recettes, mais aussi les savoir-faire, les traditions, et l’identité culturelle qui leur sont associées. Car la gastronomie française, c’est bien plus qu’un simple ensemble de recettes, c’est une histoire, une culture, une identité. Une identité que nous devons préserver pour les générations futures.