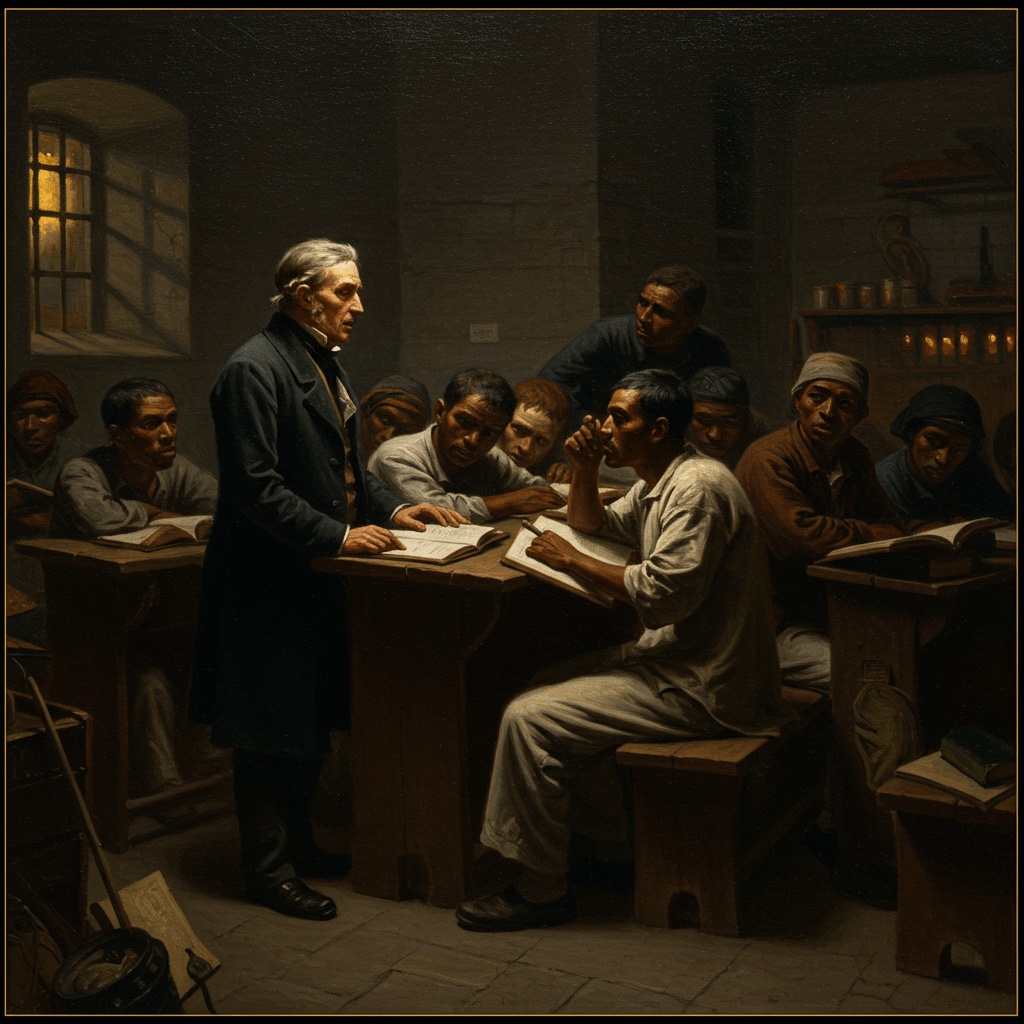

Les murs de pierre, épais et froids, respiraient l’histoire, une histoire faite de souffrances et de regrets. La forteresse de Bicêtre, à la lisière de Paris, se dressait, silhouette imposante contre le ciel gris et menaçant. À l’intérieur, derrière des barreaux rouillés, se cachaient des âmes brisées, des hommes condamnés, leurs espoirs réduits à l’ombre d’une seule étincelle : la rédemption. Un silence pesant, lourd de secrets et de désespoir, régnait sur cette prison, troublé seulement par le bruit sourd des pas des gardiens et les murmures des détenus. Mais au cœur de cette obscurité, une lueur nouvelle commençait à naître.

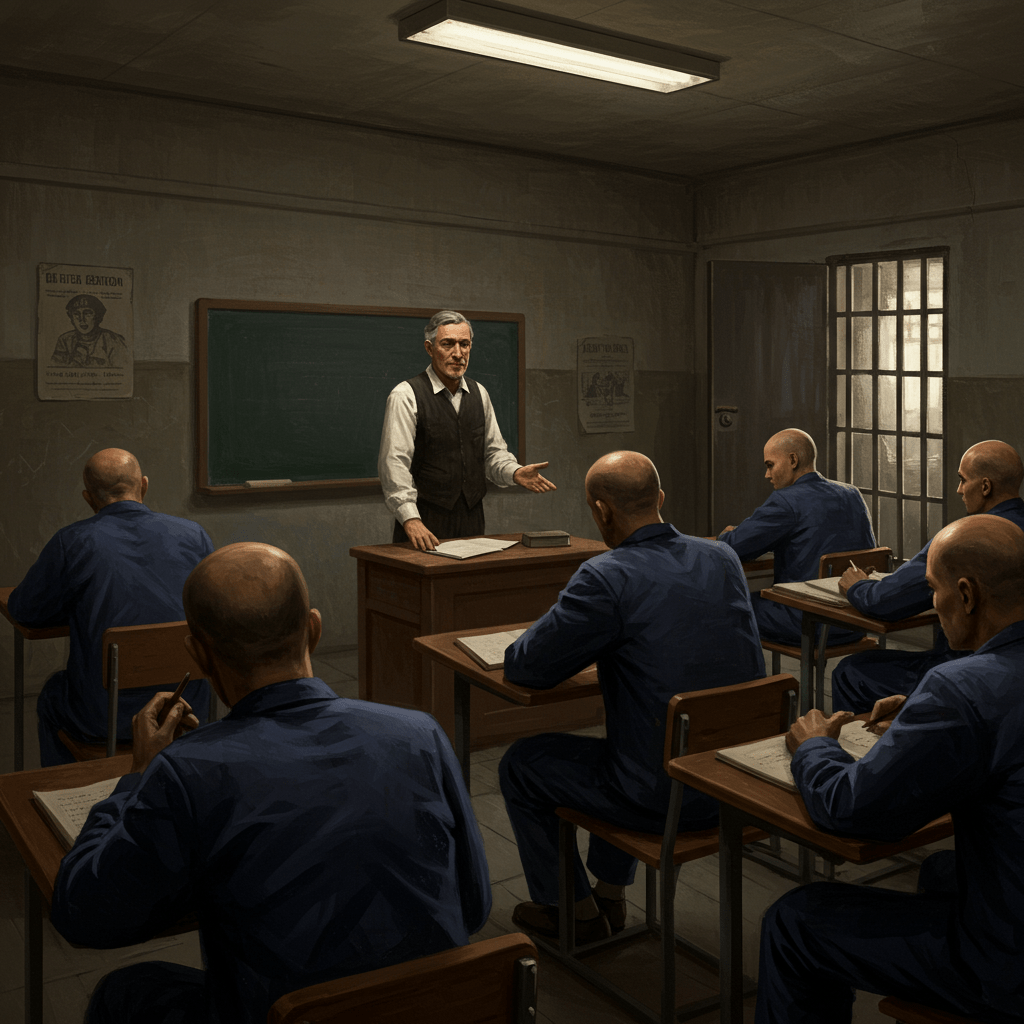

L’année est 1830. Le vent du progrès souffle sur la France, balayant les vieilles coutumes et les idées surannées. Même derrière les murs de Bicêtre, les réformes pénitentiaires commencent à faire leur chemin. L’idée, audacieuse pour l’époque, de réhabiliter les prisonniers par l’éducation prend racine. On ne se contente plus de punir le corps ; on cherche à réformer l’esprit, à forger de nouveaux hommes à partir des restes brisés de leur passé.

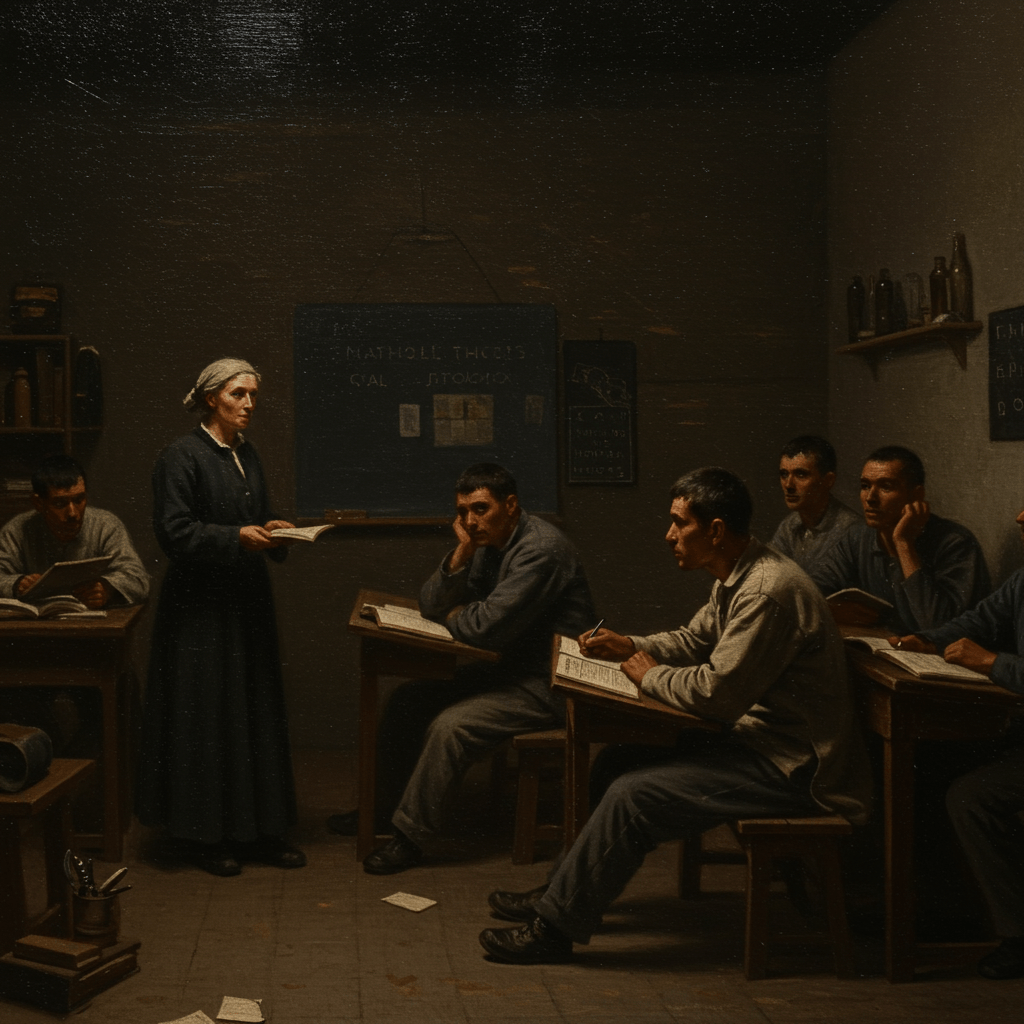

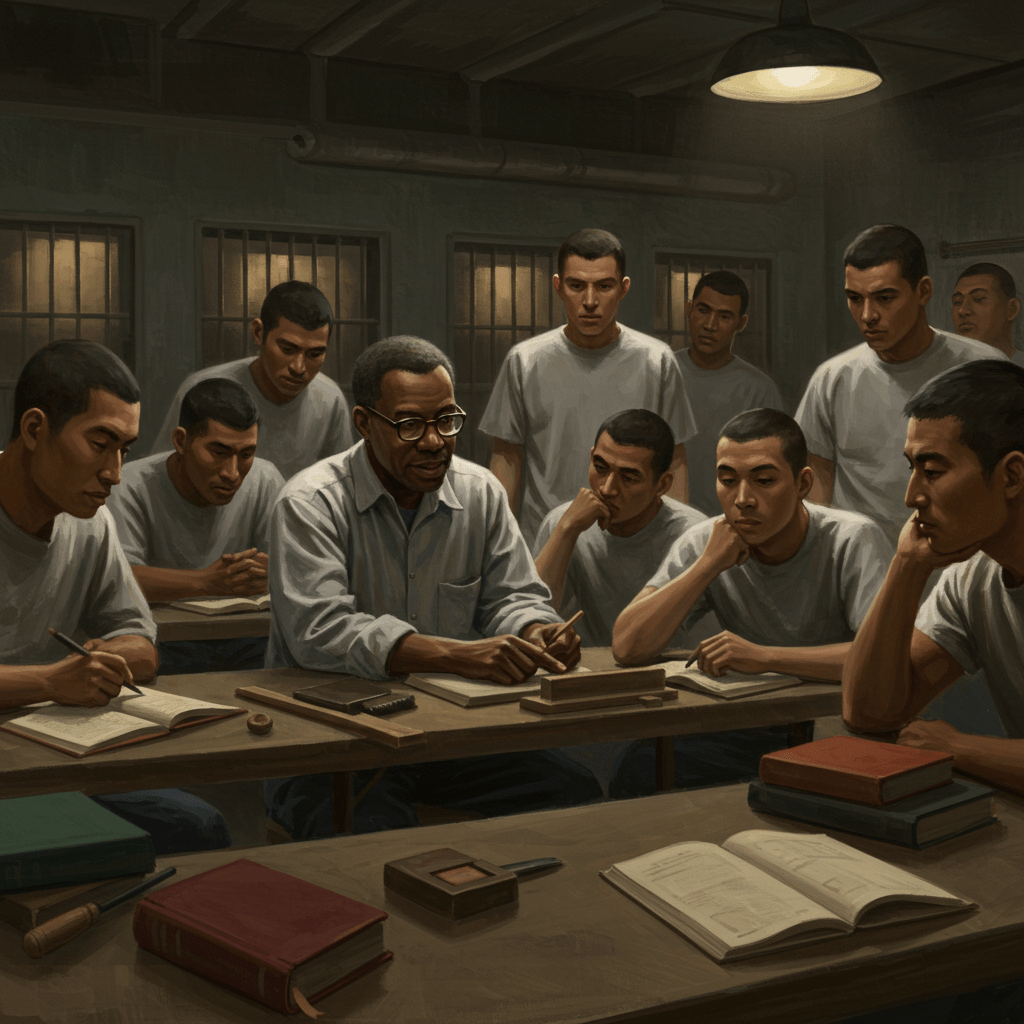

Le Maître d’École et ses Élèves

Monsieur Dubois, un homme au regard clair et à la patience infinie, fut l’un des premiers à croire en cette méthode révolutionnaire. Ancien instituteur, il avait accepté la tâche périlleuse d’enseigner aux détenus de Bicêtre, bravant les soupçons et les craintes de ses contemporains. Ses élèves étaient un groupe disparate : des voleurs repentis, des assassins condamnés à perpétuité, des victimes de la société, leurs visages marqués par la misère et la souffrance. Leur méfiance initiale envers ce maître d’école venu du monde extérieur se transforma progressivement en respect, puis en une soif inextinguible de savoir.

Dubois, loin de se contenter d’un enseignement rudimentaire, offrit à ses élèves une éducation complète. Il leur apprit à lire, à écrire, à compter, mais il leur ouvrit également les portes de la littérature, de l’histoire, de la philosophie. Il les initia aux œuvres des grands auteurs classiques, leur faisant découvrir la beauté de la langue française, la richesse de la pensée humaine. Au fil des leçons, des débats animés se nouaient, des esprits s’éveillaient, des consciences s’épanouissaient.

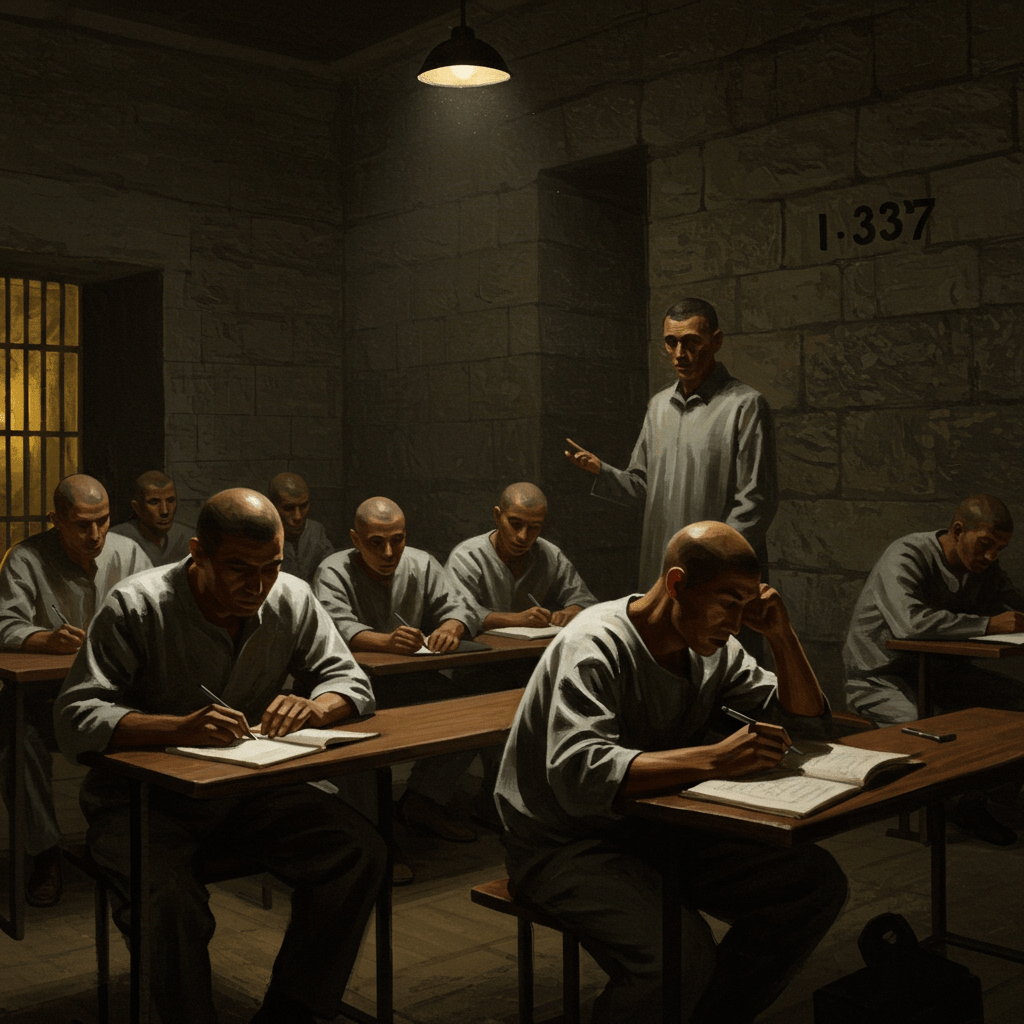

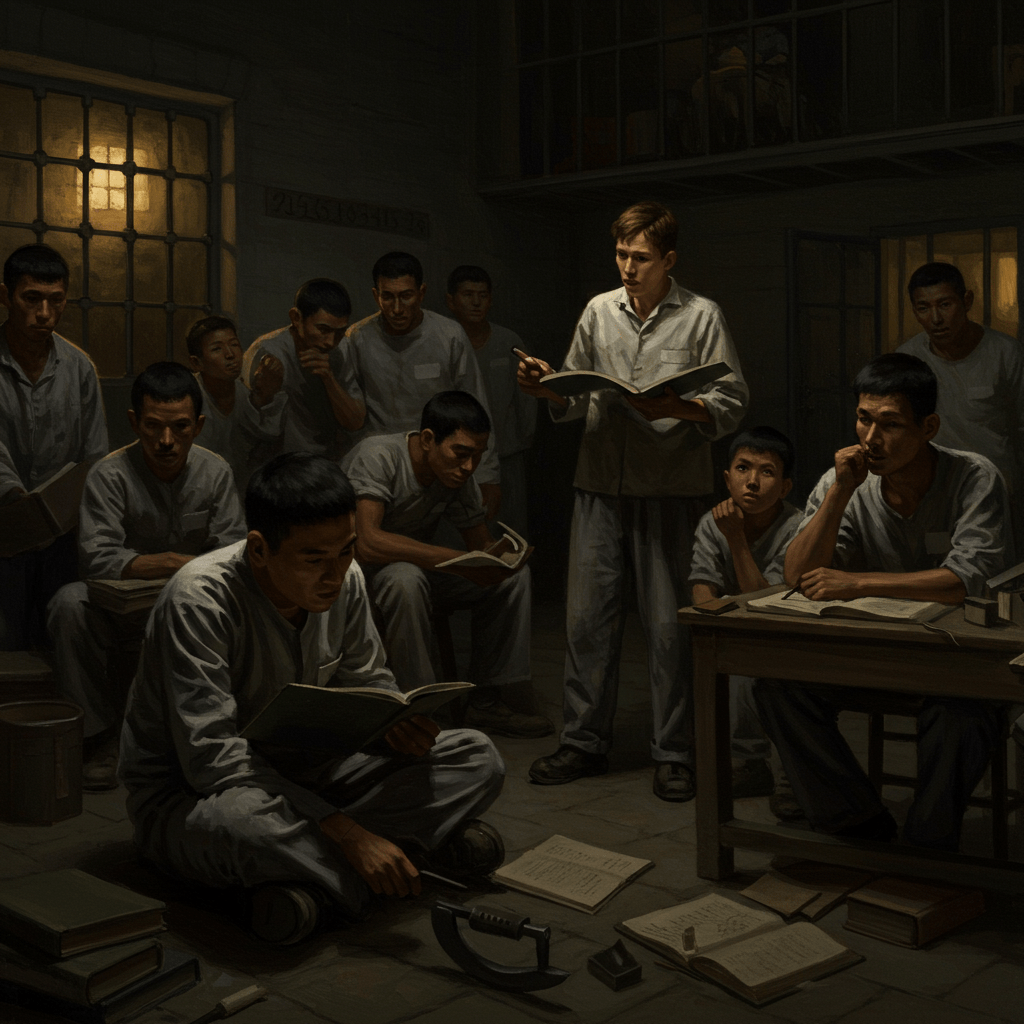

Naître à une Seconde Vie

Parmi ses élèves, il y avait Jean, un jeune homme accusé d’un vol qu’il n’avait pas commis. Son amertume initiale laissait peu à peu place à une soif de justice et de réhabilitation. Par l’éducation, il découvrit le droit, apprit à défendre ses droits. Après plusieurs années d’études assidues, il réussi à prouver son innocence et à retrouver sa liberté. Son histoire devint un symbole d’espoir pour ses codétenus, une preuve tangible de la puissance transformatrice du savoir.

Un autre élève, Pierre, un homme au passé violent, trouva dans l’étude de l’histoire une nouvelle perspective sur sa propre vie. Les récits de grandes figures, de leurs erreurs et de leurs réussites, lui permirent de comprendre la complexité de l’existence humaine et de trouver la voie de la rédemption. Il se découvrit une passion pour les lettres et commença à écrire ses propres mémoires, une œuvre poignante qui témoigne de son cheminement intérieur.

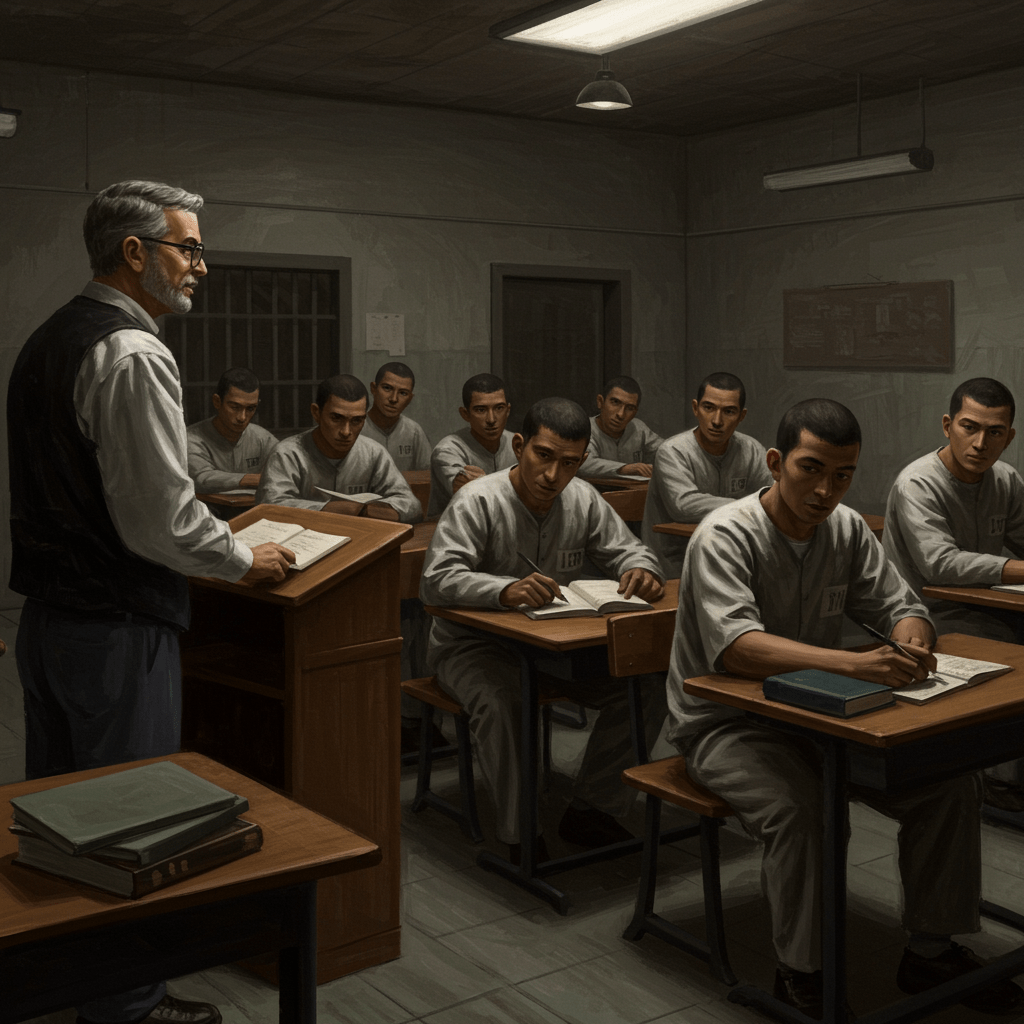

Les Fruits de l’Instruction

Grâce à l’initiative de Monsieur Dubois et au soutien de quelques administrateurs éclairés, l’école de Bicêtre connut un succès inespéré. Le nombre d’élèves augmenta considérablement, et l’atmosphère de la prison s’adoucit. Les détenus, occupés par leurs études, trouvaient une distraction à leur confinement et un objectif pour l’avenir. Les taux de récidive diminuèrent considérablement, prouvant l’efficacité de cette approche novatrice.

L’expérience de Bicêtre servit d’exemple pour d’autres établissements pénitentiaires. L’instruction, autrefois considérée comme un luxe inaccessible aux prisonniers, devint un élément essentiel de leur réhabilitation. Elle offrit à ces hommes, souvent rejetés par la société, une chance de se reconstruire, de se réconcilier avec eux-mêmes et de retrouver leur place dans le monde.

L’Héritage d’une Idée

L’histoire de l’école de Bicêtre et de son maître d’école dévoué reste un témoignage poignant de la force de l’éducation et de son pouvoir de transformation. Elle démontre que la réhabilitation des prisonniers n’est pas une simple utopie, mais une réalité possible, à condition de croire en l’homme et en sa capacité de se racheter. Le savoir, loin d’être un privilège, est un droit fondamental, un outil puissant de rédemption qui peut transformer les ténèbres de la prison en une lueur d’espoir.

Les murs de Bicêtre, autrefois symboles de souffrance et de désespoir, gardent désormais le souvenir d’une expérience pionnière, d’une initiative audacieuse qui a prouvé que même les âmes les plus brisées peuvent trouver la voie de la rédemption par le savoir.