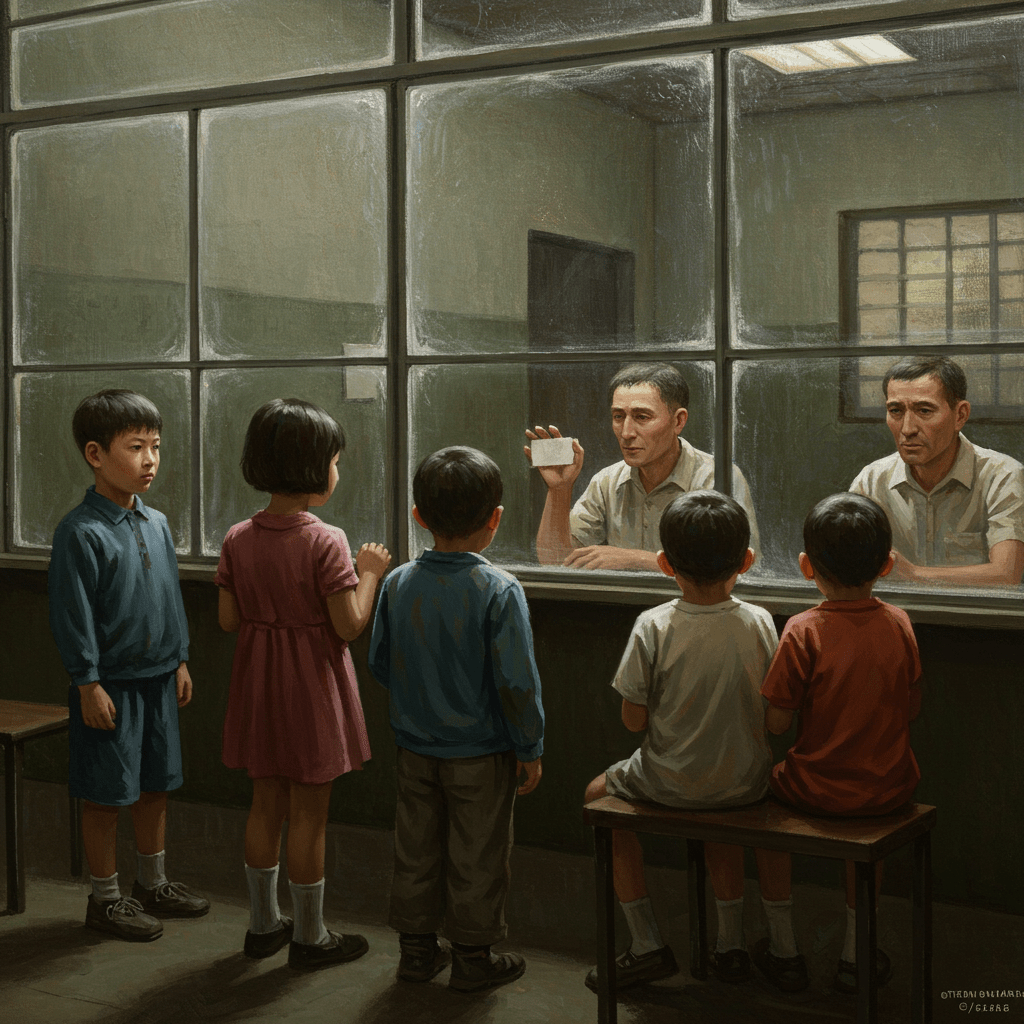

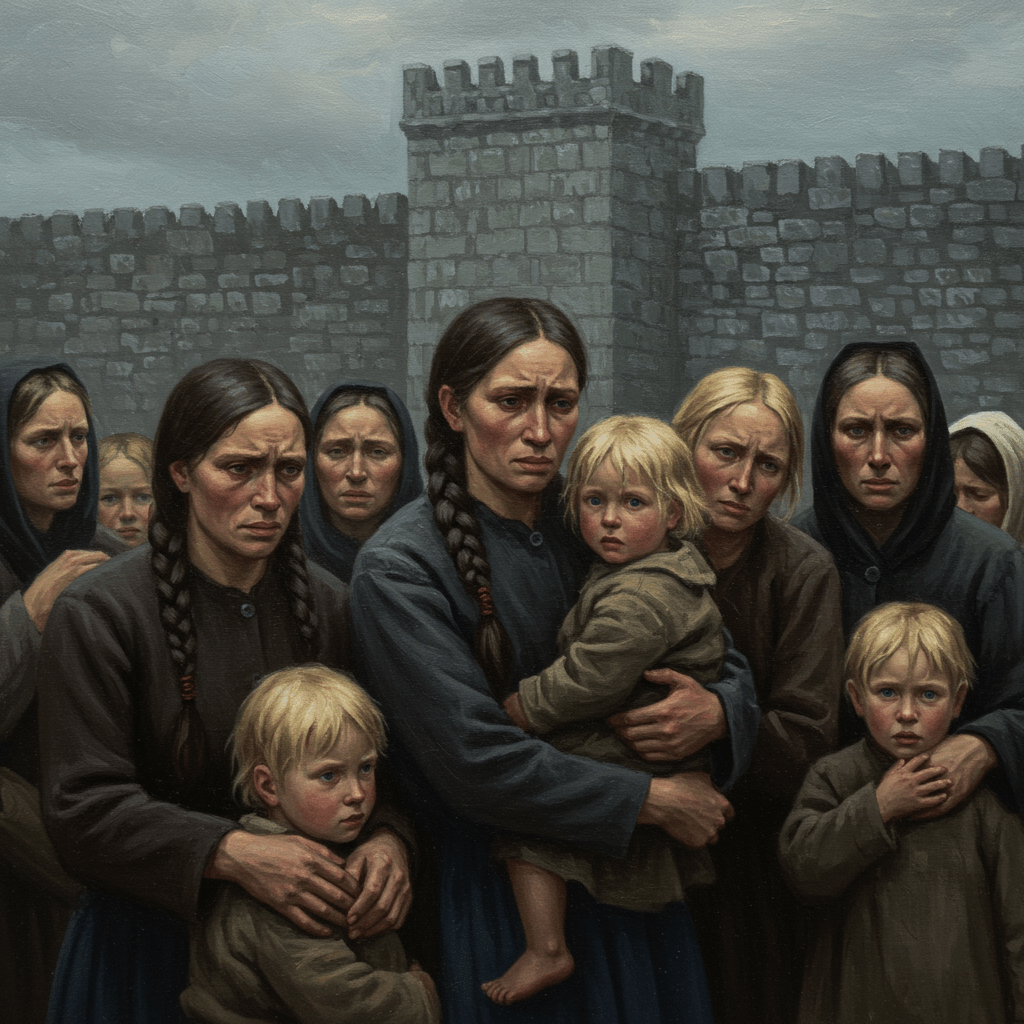

L’année 1832, une année de tourments et de misères innombrables. Paris, ville des lumières, cachait dans ses entrailles sombres des vies brisées, des familles rongées par la pauvreté et la honte, leur destin inextricablement lié aux murs de pierre de la prison de Bicêtre. Le vent glacial soufflait à travers les ruelles étroites, s’engouffrant dans les maigres vêtements des enfants, tandis que des silhouettes fantomatiques, les épouses et les mères des condamnés, se pressaient autour des portes de la prison, espérant un regard, un mot, un signe de vie. Leur désespoir était un épais brouillard, invisible mais palpable, saturé de la longue ombre de l’incarcération.

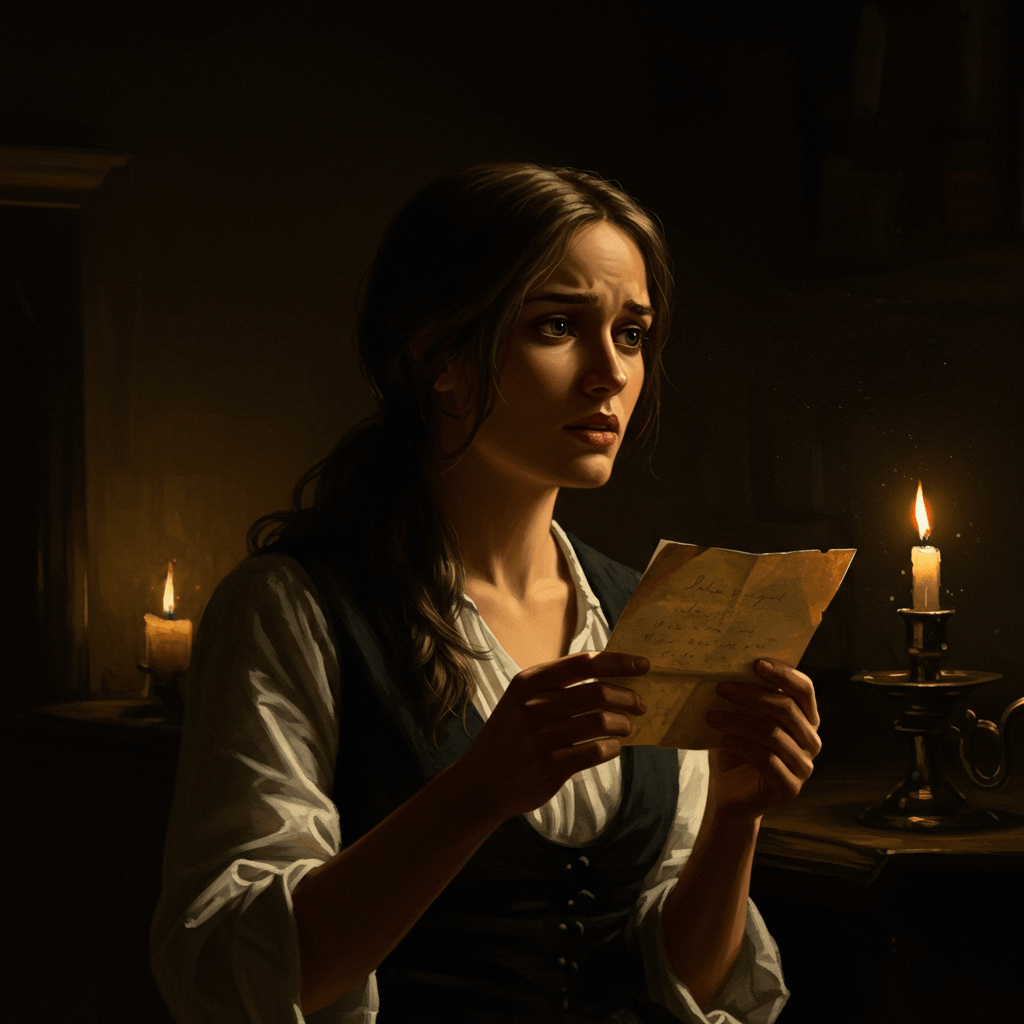

Ces femmes, le visage creusé par la faim et le chagrin, portaient en elles le poids du monde. Leurs maris, leurs frères, leurs pères, engloutis par le système judiciaire, souvent pour des crimes mineurs, emprisonnés par une justice aveugle et impitoyable. Leur condamnation n’était pas seulement une sentence individuelle ; c’était une malédiction héréditaire, une chaîne invisible qui liait les générations, transmettant la misère de père en fils, de mère en fille. Leur vie était une lutte incessante pour la survie, une bataille quotidienne contre la faim, le froid, et l’ignorance.

L’Héritage de la Pauvreté

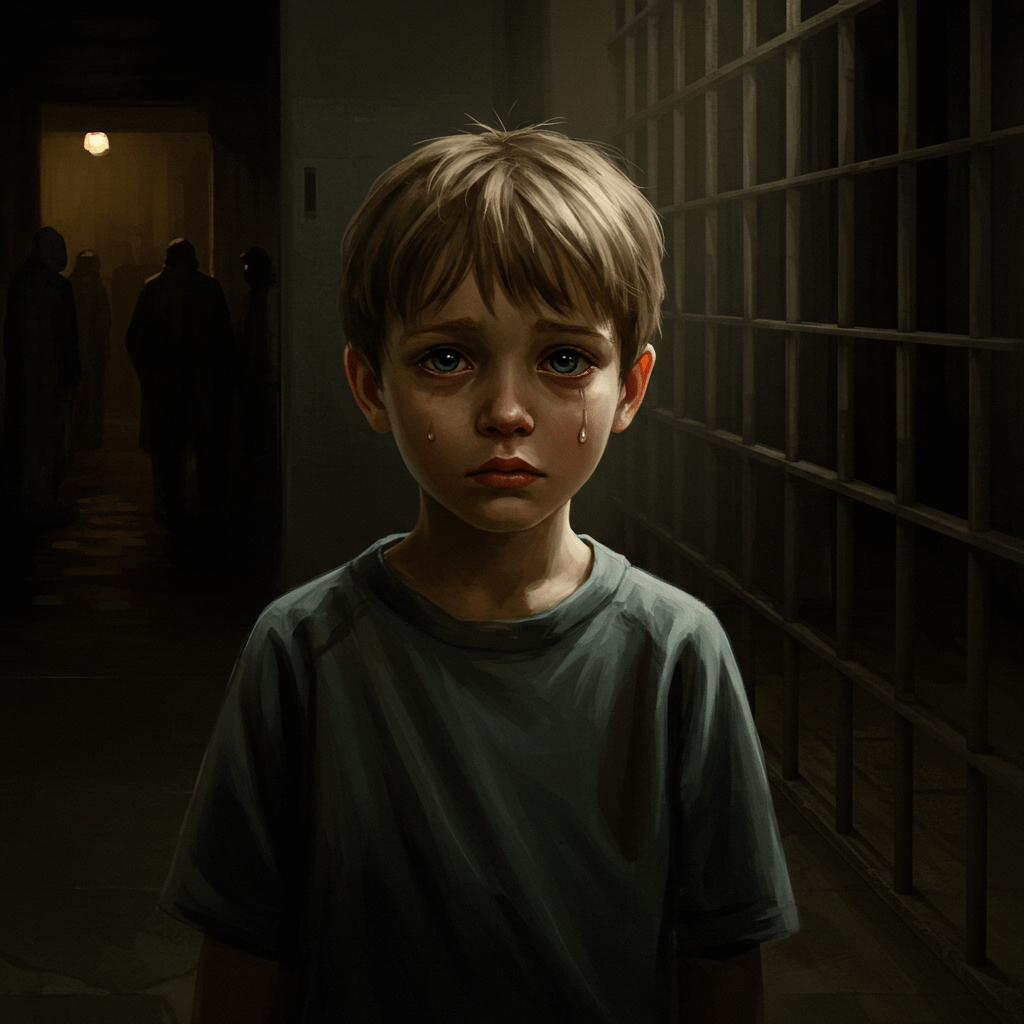

La pauvreté était un héritage familial, transmis de génération en génération avec une implacable régularité. Les enfants, privés d’éducation et de soins adéquats, étaient destinés à reproduire le cycle infernal de la délinquance et de l’emprisonnement. Nés dans l’ombre des murs de la prison, ils étaient imprégnés de la misère de leurs parents, connaissant la faim comme une compagne constante, l’absence d’un foyer stable comme une réalité immuable. Les rues étaient leur école, la survie leur seule leçon. Les rares occasions de travail étaient pénibles, mal rémunérées, et ne suffisaient pas à subvenir aux besoins les plus élémentaires.

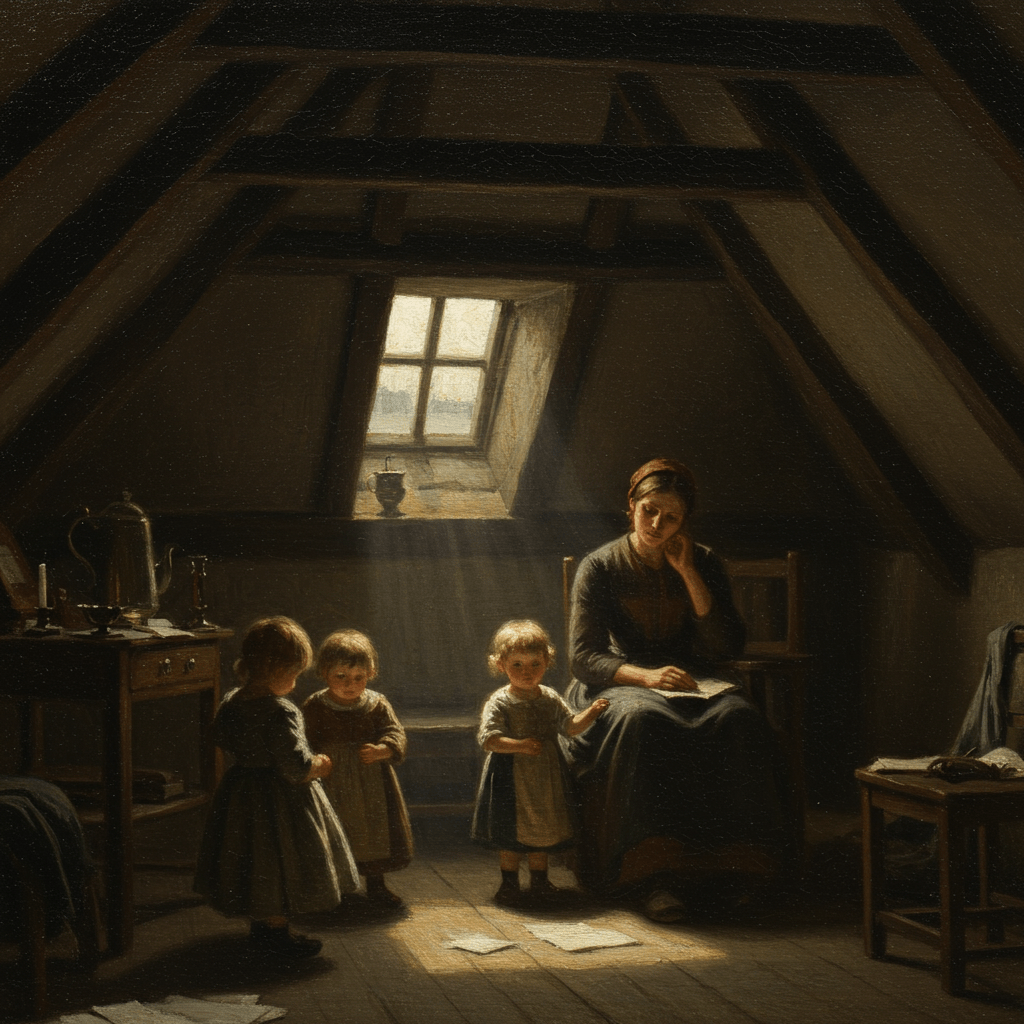

Ils grandissaient dans une atmosphère saturée de désespoir, où l’espoir était un luxe qu’ils ne pouvaient s’offrir. Les femmes, courageuses et résilientes, essayaient de maintenir une semblance de dignité, d’insuffler un peu de joie dans le quotidien misérable de leurs enfants. Mais la tâche était ardue, colossale, face à l’ampleur de leur détresse. L’absence du père, le soutien moral et financier, creusait un vide béant dans leur existence, un vide impossible à combler.

Les Ruelles de la Désolation

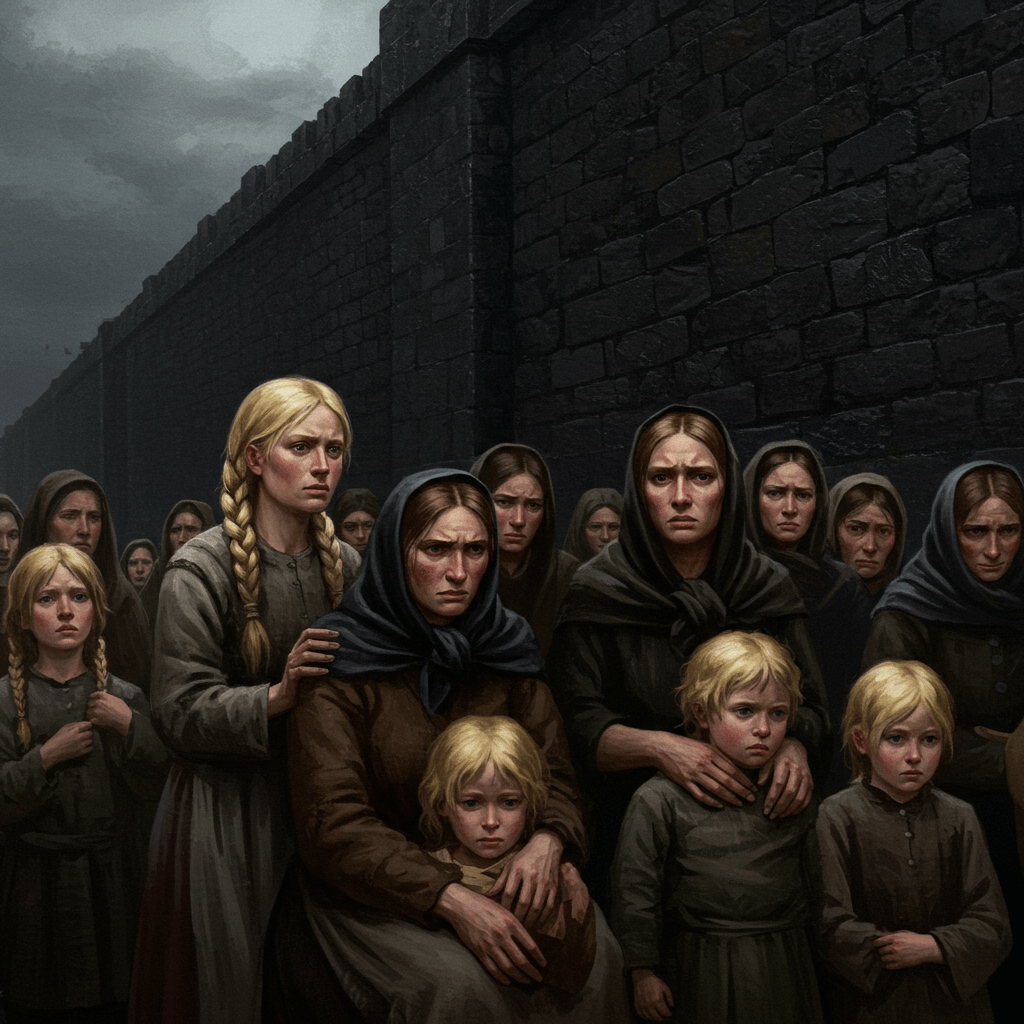

Le Faubourg Saint-Marceau, le quartier populaire où vivaient de nombreuses familles de prisonniers, était un labyrinthe d’étroites ruelles sinueuses, un lieu d’ombre et de mystère, où la misère et le désespoir se côtoyaient. Les maisons, surpeuplées et insalubres, croulaient sous le poids des années, leurs murs lézardés témoignant de la précarité de leurs habitants. L’odeur fétide de la pauvreté, un mélange d’humidité, de décomposition et de faim, flottait dans l’air. Les enfants, pieds nus, jouaient dans la boue, leurs vêtements déchirés, leur regard vide et apathique.

Dans ces ruelles sombres, se nouaient des liens de solidarité, une entraide fragile entre voisins, une solidarité née de la communauté de misère. Les femmes partageaient leur peu de nourriture, se consolaient mutuellement, formant un réseau de soutien, une fragile épine dorsale contre l’oppression du destin. Elles se réunissaient le soir, autour d’un feu grésillant, racontant des histoires, tissant des rêves, espérant un futur meilleur pour leurs enfants, un futur qui semblait pourtant bien loin de leurs réalités immédiates.

Le Cycle Inéluctable

Le cycle de la misère était implacable, un engrenage impitoyable qui broyait les générations successives. Les enfants, privés d’éducation et d’opportunités, étaient souvent contraints de travailler dès leur plus jeune âge, à des tâches pénibles et dangereuses. L’absence de perspectives d’avenir, la frustration et le désespoir les poussaient souvent vers la délinquance, les conduisant à leur tour derrière les barreaux, reproduisant le cycle vicieux de la pauvreté et de l’incarcération.

Les filles, quant à elles, étaient souvent victimes de la pauvreté et de la dégradation morale, contraintes à la prostitution pour survivre, perpétuant ainsi un autre cercle infernal. Leur vie était un calvaire, un combat acharné contre une société qui les avait abandonnées à leur sort. Leurs rêves, leurs espoirs, étaient réduits à néant par l’étau implacable de la misère.

L’Ombre Indélébile

Les années passaient, les générations se succédaient, et l’ombre de la prison planait toujours sur ces familles. Le poids de l’héritage familial, le fardeau de la pauvreté et de l’emprisonnement, était une blessure profonde qui ne cicatrisait jamais complètement. Même lorsqu’ils réussissaient à s’échapper du cycle infernal, une cicatrice indélébile restait gravée dans leur âme. La mémoire de la misère, la stigmatisation sociale, la menace constante de retomber dans l’abîme, étaient autant de fantômes qui les hantaient.

Mais au-delà du désespoir, au-delà de la souffrance, il subsistait une étincelle d’espoir, une volonté de survivre, une détermination farouche à briser les chaînes de la misère. Ces familles, malgré les épreuves innombrables qu’elles ont endurées, ont démontré une résilience incroyable, une force de caractère qui témoigne de leur incroyable courage et de leur dignité face à l’adversité.