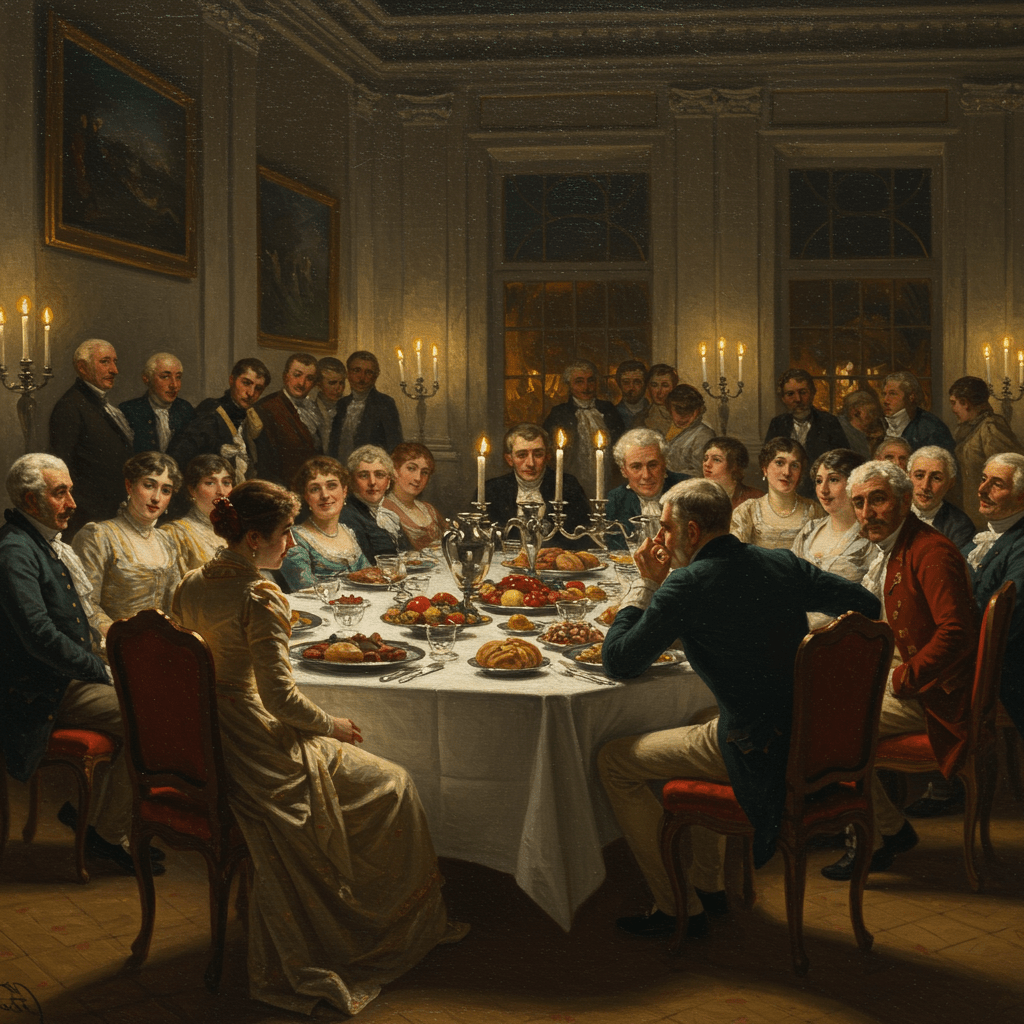

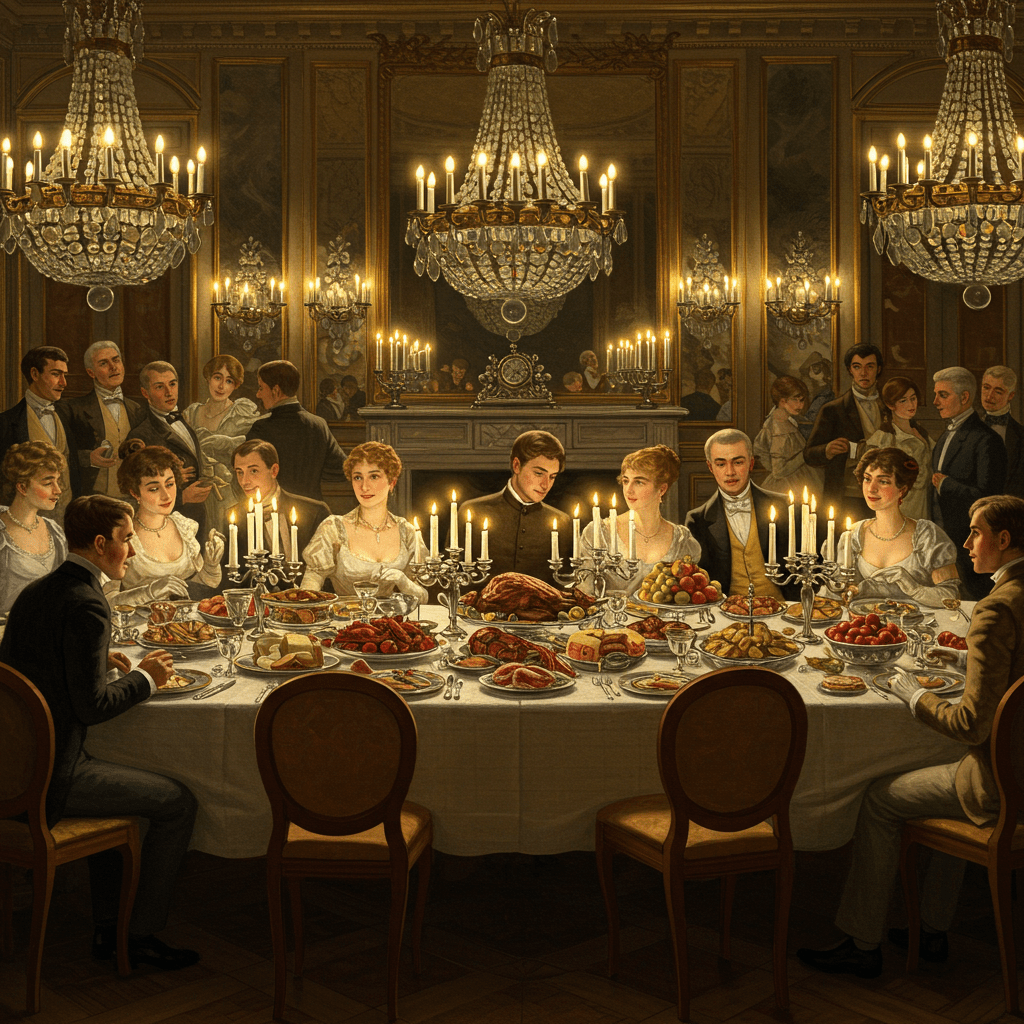

Le vent glacial de novembre fouettait les ruelles pavées de Paris, tandis que la brume, épaisse comme un brouillard londonien, enveloppait la ville dans un voile laiteux. Dans une demeure bourgeoise, nichée au cœur du Marais, un festin se préparait. Non pas un quelconque repas, mais une symphonie de saveurs, une ode à la gastronomie française, dont chaque ingrédient, chaque préparation, témoignait d’un art de vivre et d’une science de la santé, étrangement liés depuis des siècles. Les convives, une assemblée d’intellectuels et de médecins éclairés, s’apprêtaient à savourer un banquet qui transcenderait la simple consommation, pour devenir une véritable expérience sensorielle et une réflexion sur le bien-être.

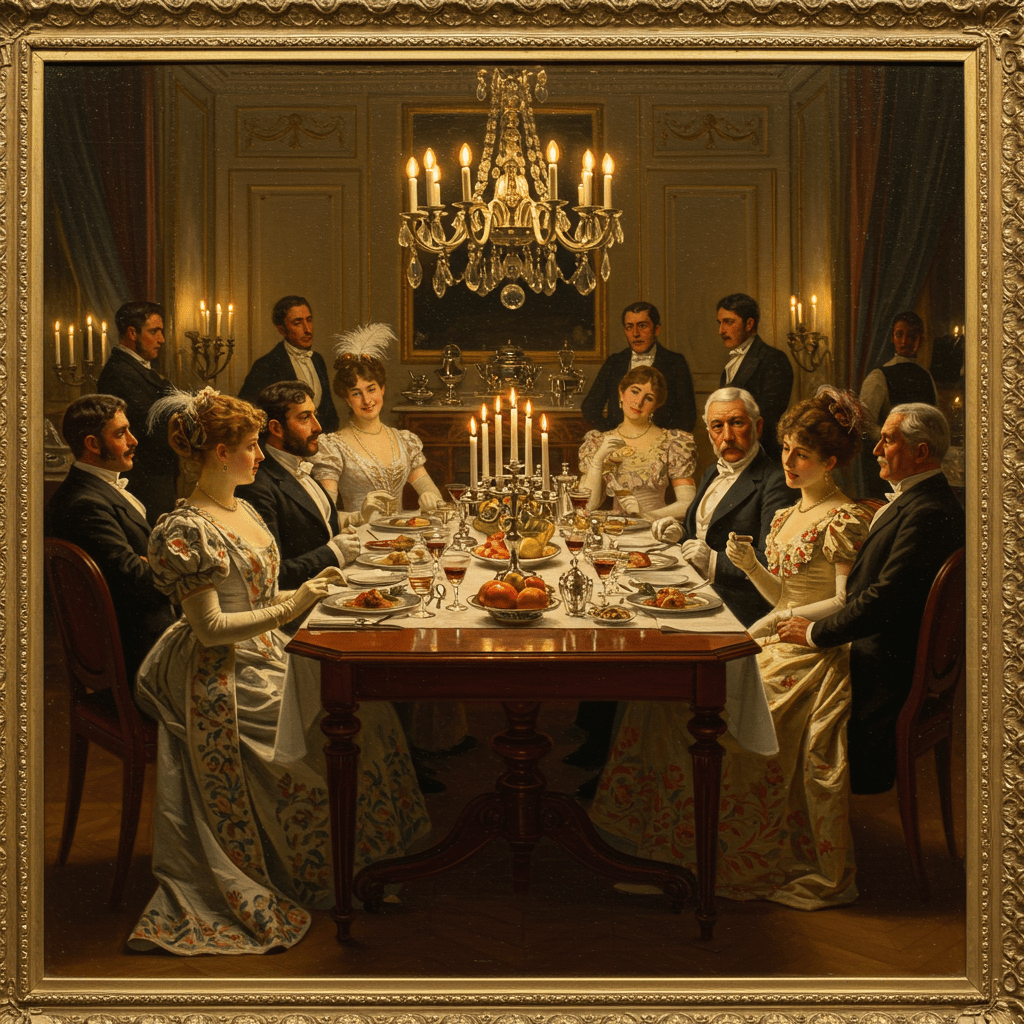

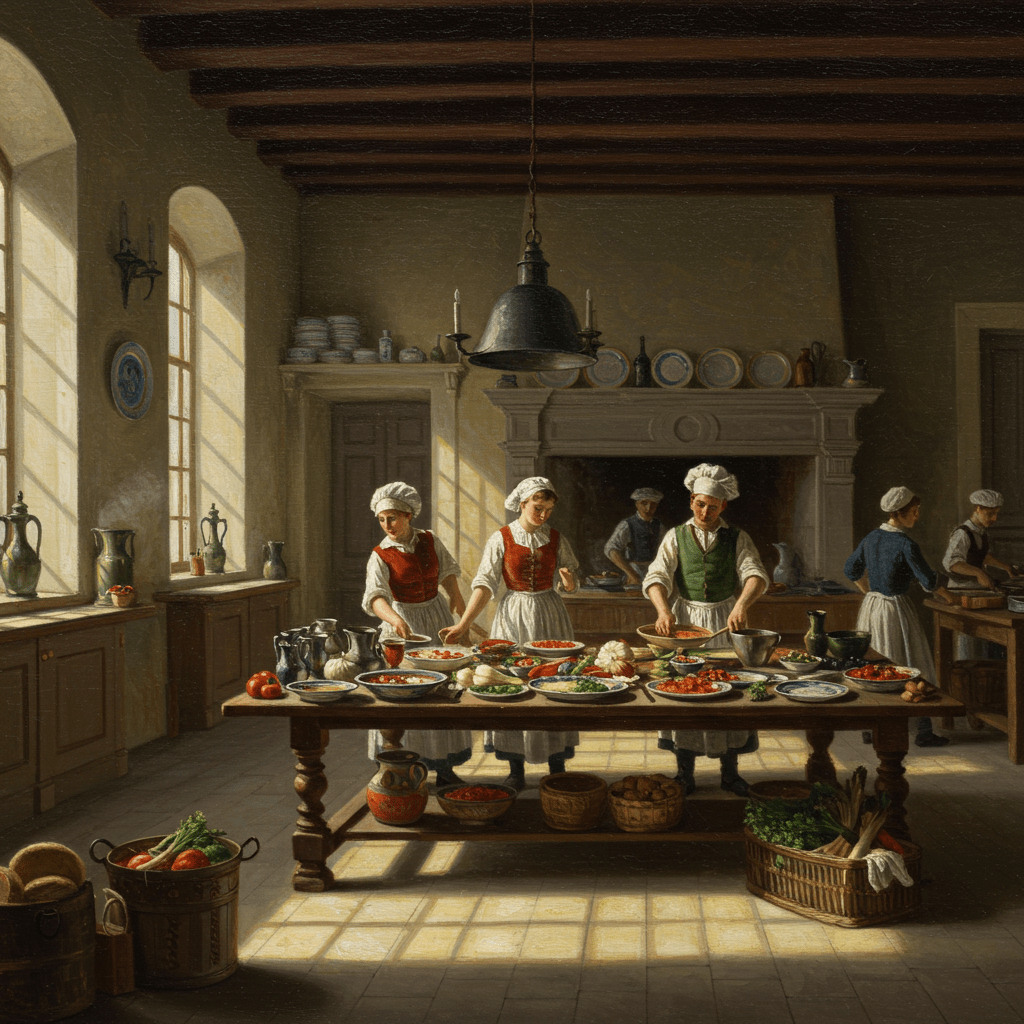

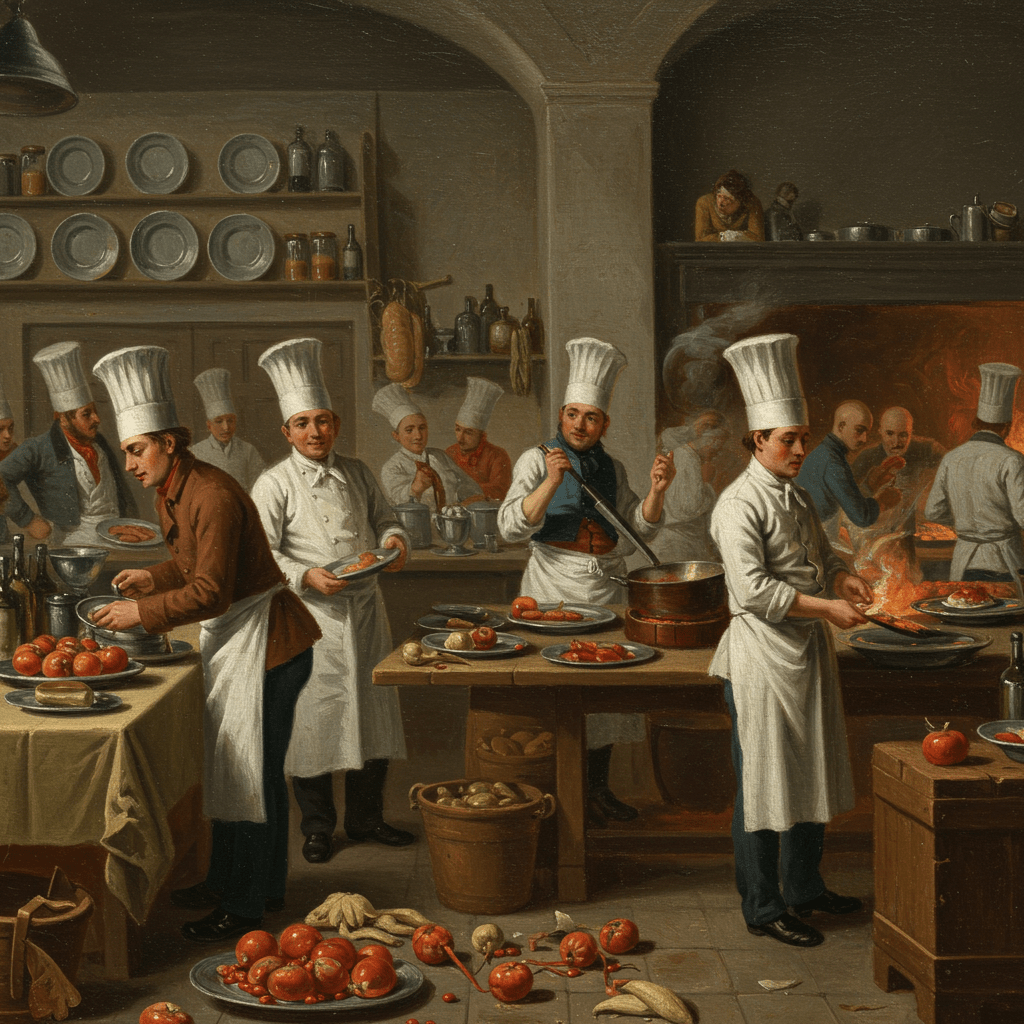

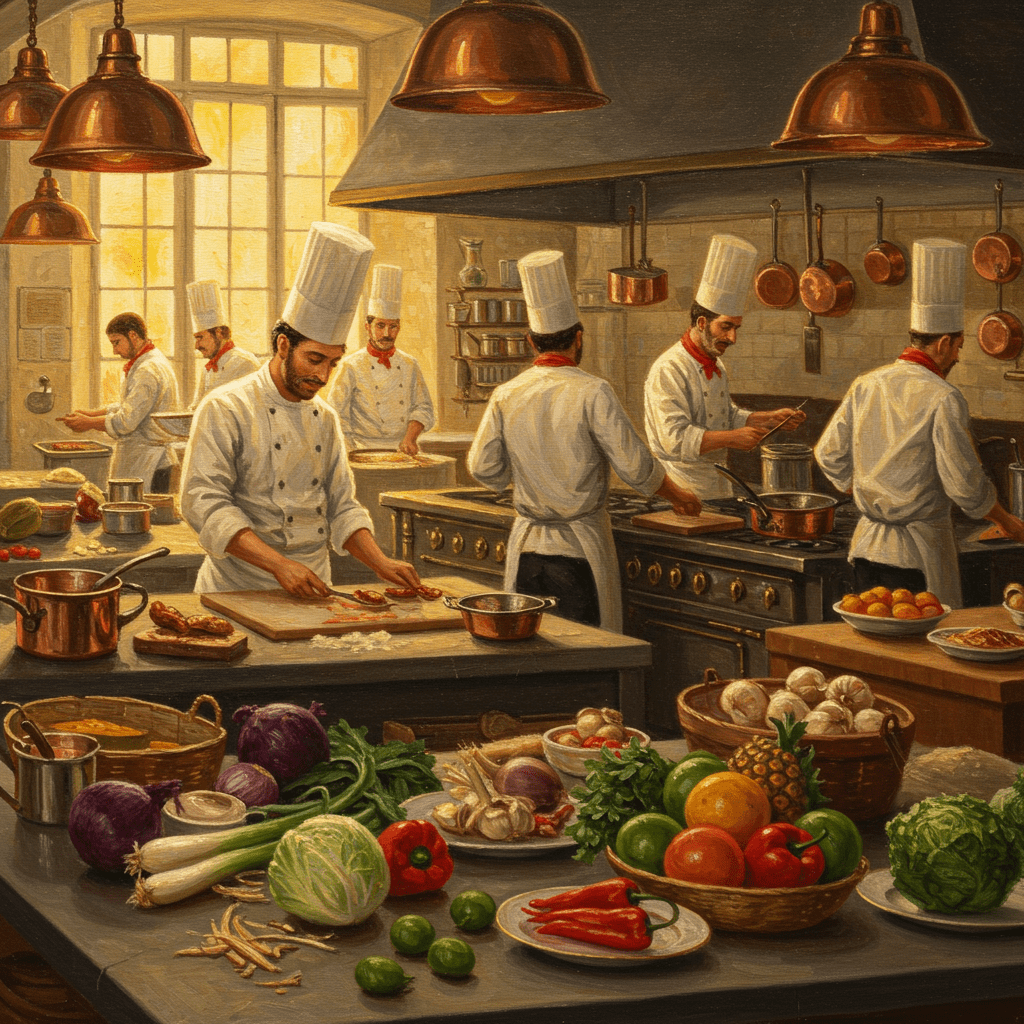

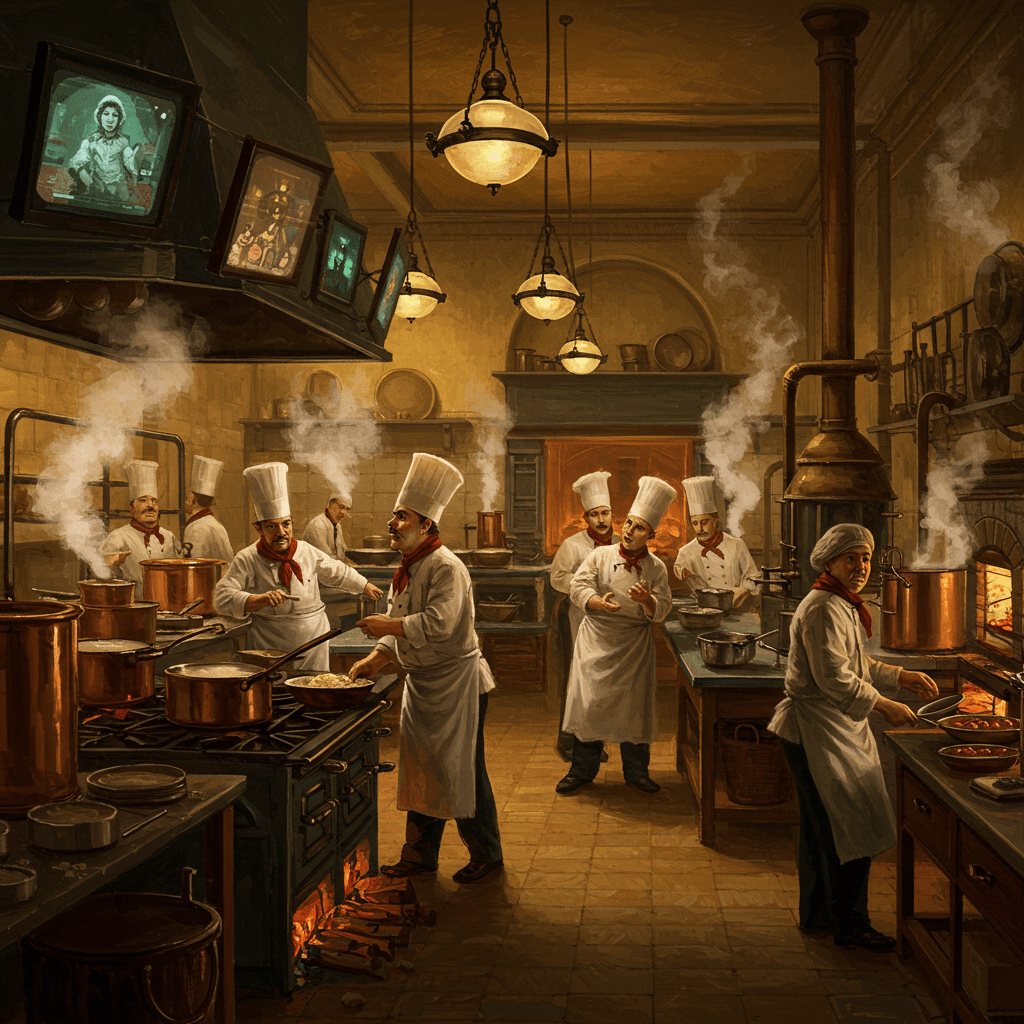

Le parfum des épices, subtil et envoûtant, se mêlait à celui des fruits mûrs et des herbes fraîchement cueillies. Un ballet de cuisiniers, habiles et discrets, s’activait dans la cuisine, orchestrant une danse précise et harmonieuse, chaque geste étant une promesse de délice. Dans le salon, les chandeliers scintillants éclairaient les tables dressées avec une élégance raffinée, chaque détail, du plus petit couvert au plus délicat cristal, témoignant d’une attention méticuleuse portée à l’esthétique et à l’expérience gustative.

De la Table des Rois à la Cuisine Bourgeoise

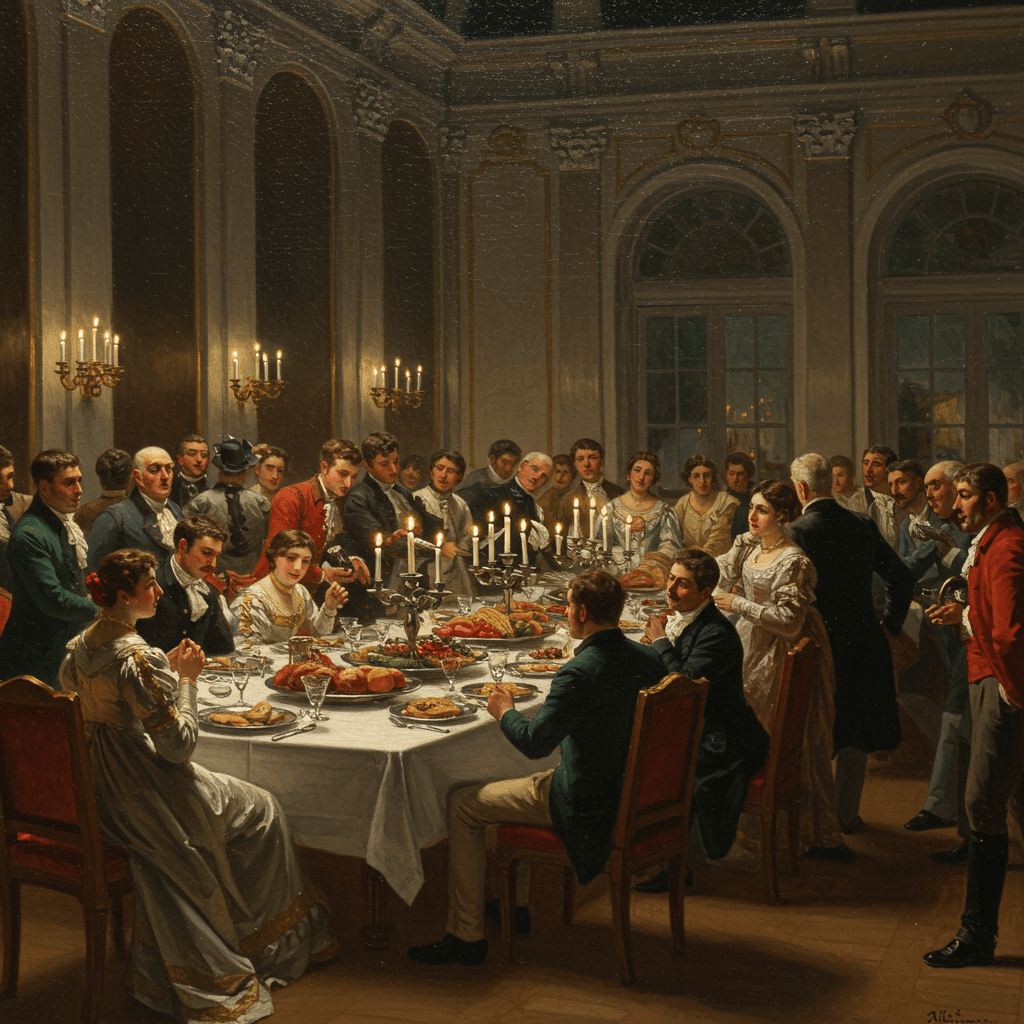

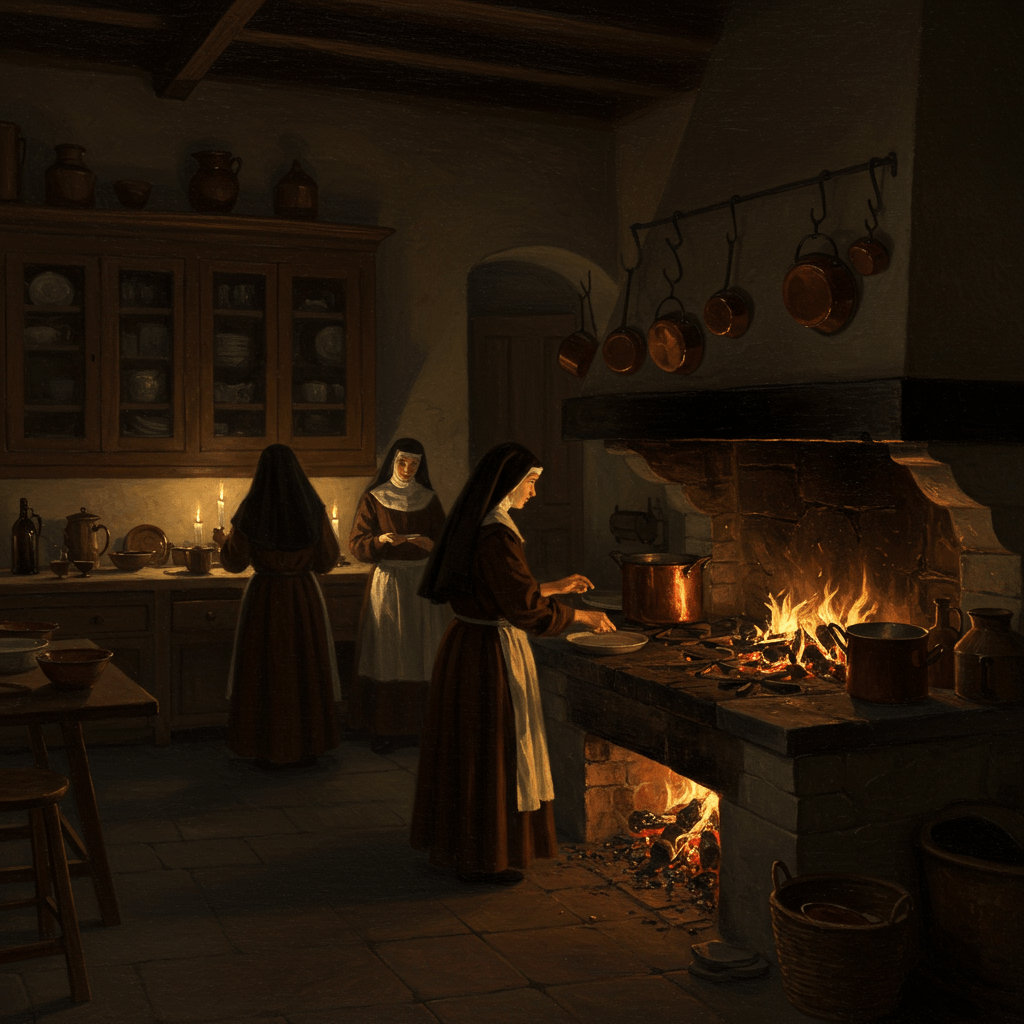

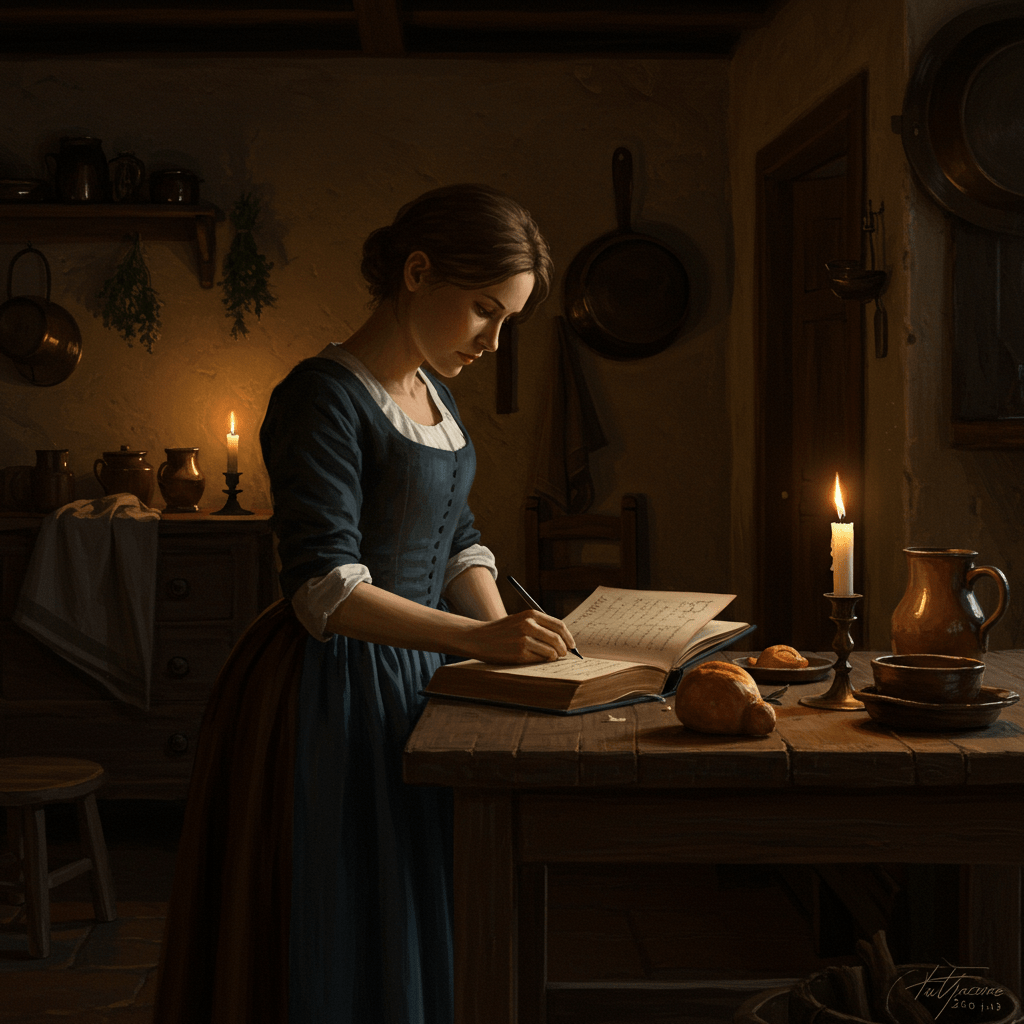

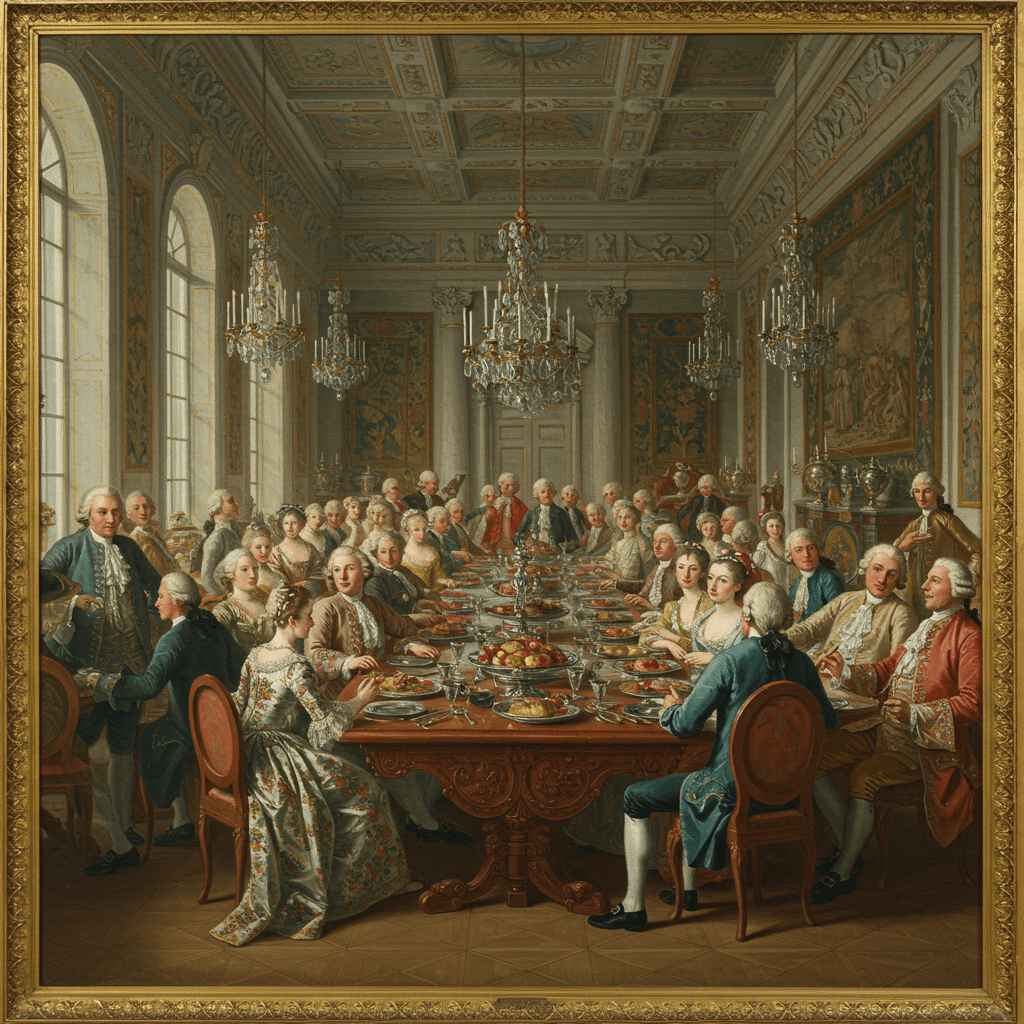

Depuis les fastueux banquets royaux, où les mets somptueux rivalisaient d’inventivité et d’opulence, la gastronomie française a toujours été intimement liée à la santé, ou du moins à l’idée que l’on s’en faisait. Les médecins de la cour, véritables alchimistes de la médecine, prescrivaient des régimes alimentaires spécifiques en fonction des saisons et des humeurs, utilisant les propriétés des aliments pour maintenir l’équilibre du corps et de l’esprit. Les traités de cuisine de l’époque, loin d’être de simples recueils de recettes, se présentaient comme de véritables grimoires, décrivant les vertus thérapeutiques de chaque ingrédient, du plus humble légume au gibier le plus raffiné. La gastronomie était alors une science, une médecine du palais, où chaque saveur était une note dans une symphonie visant l’harmonie corporelle.

L’Âge d’Or de la Gastronomie Médicale

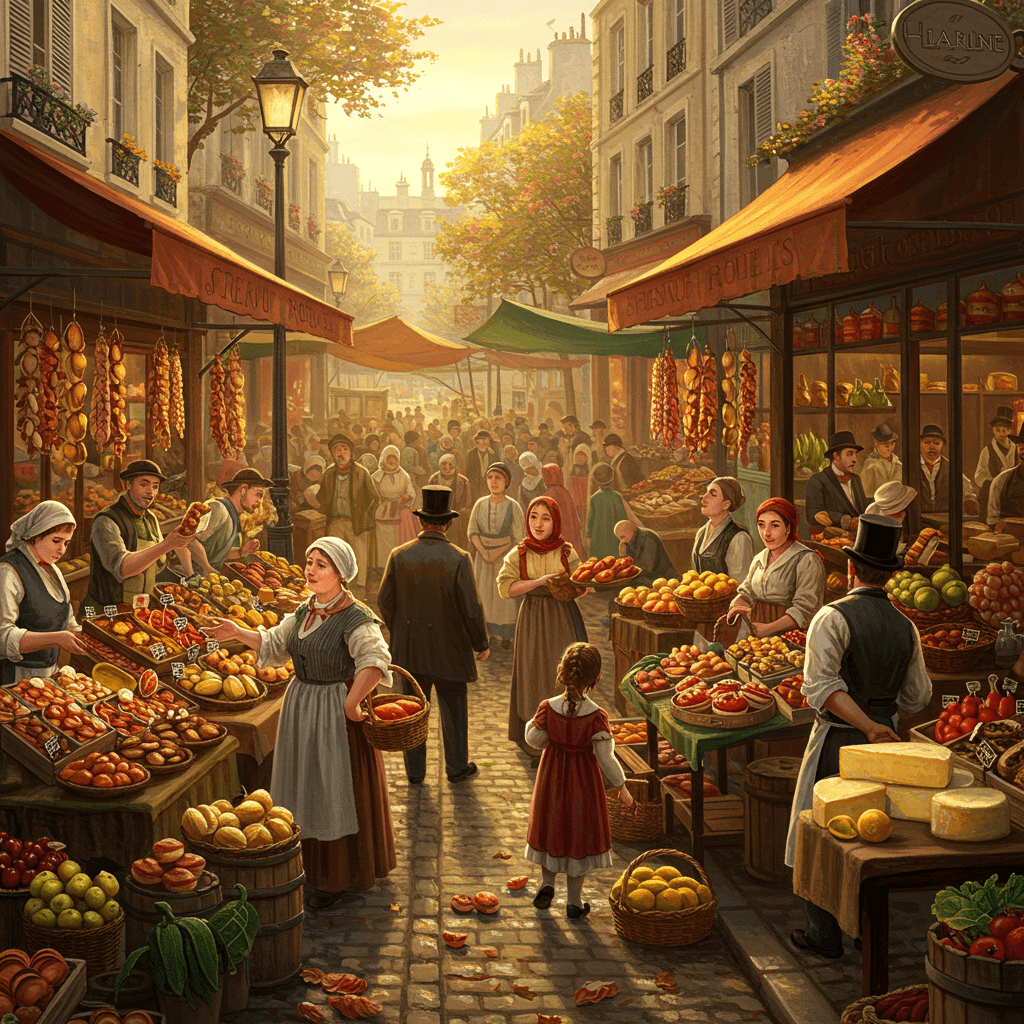

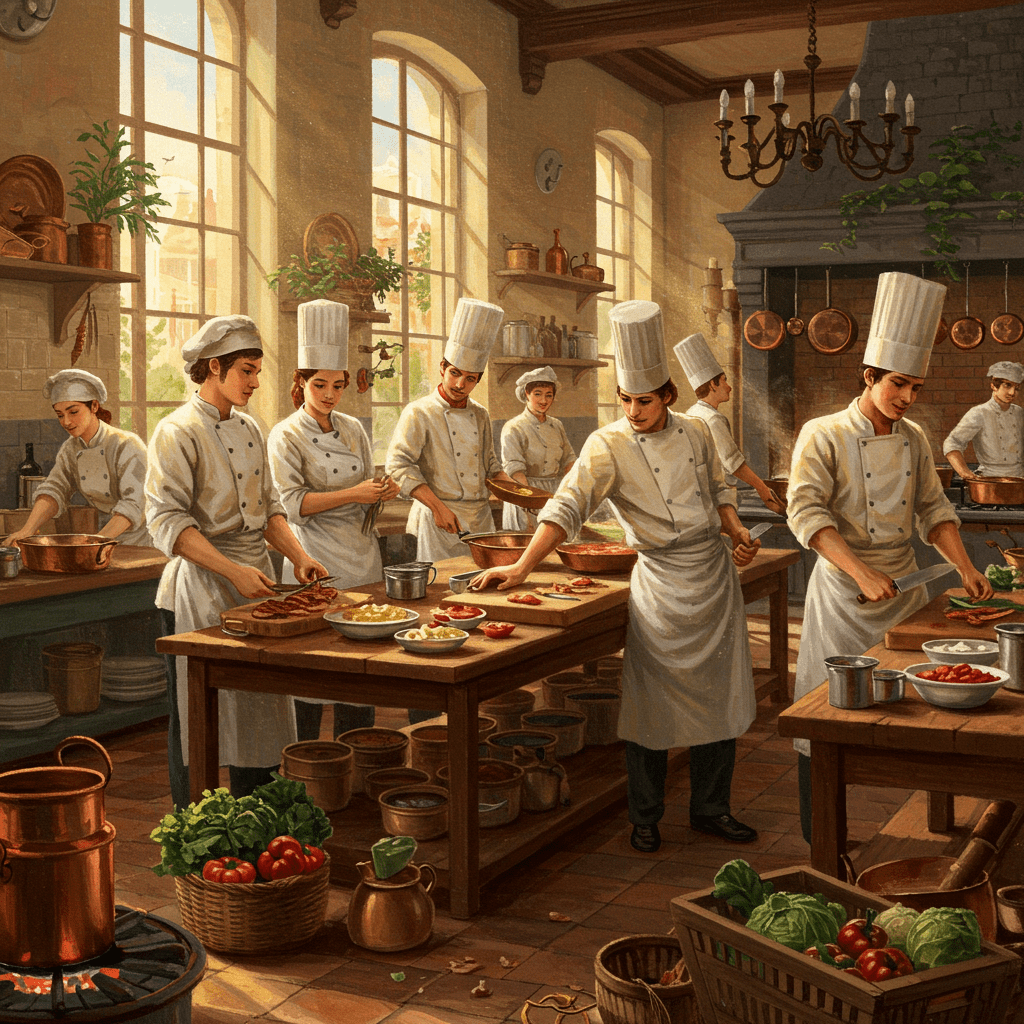

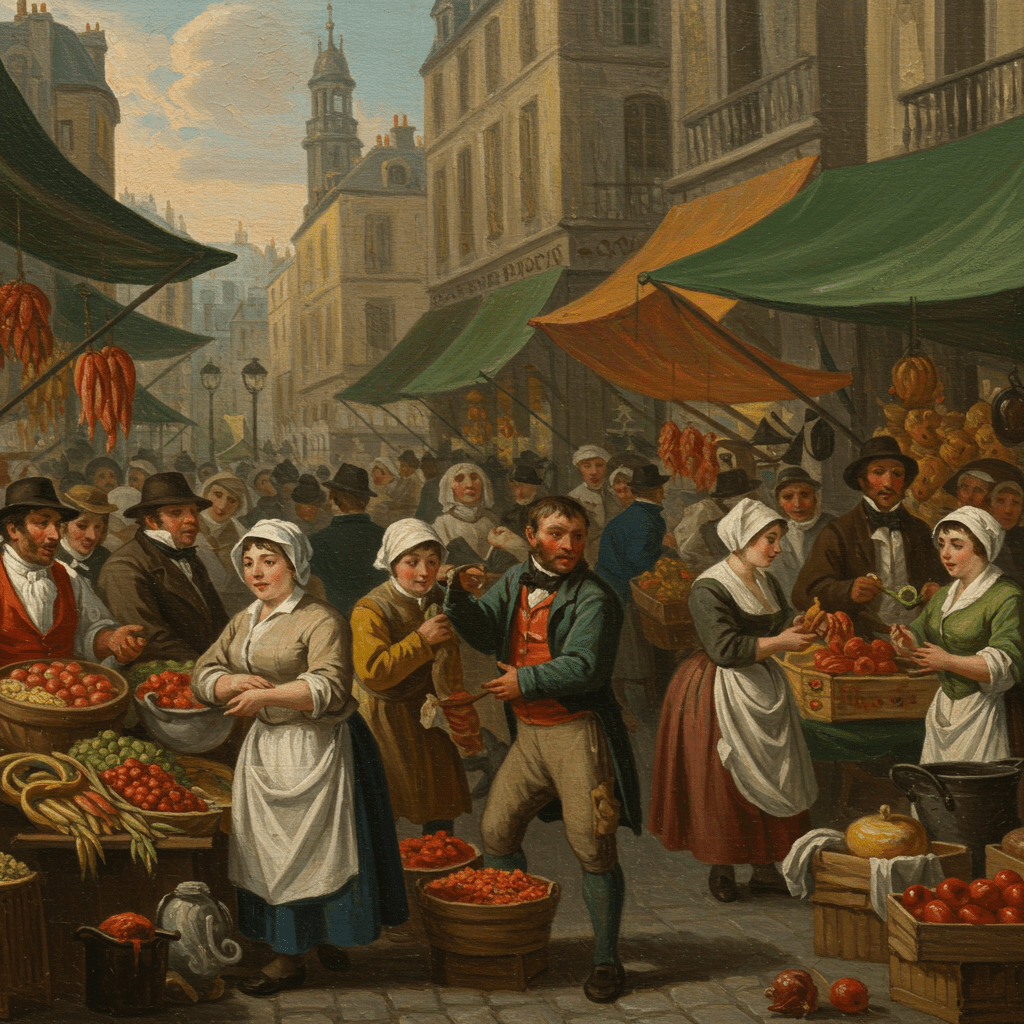

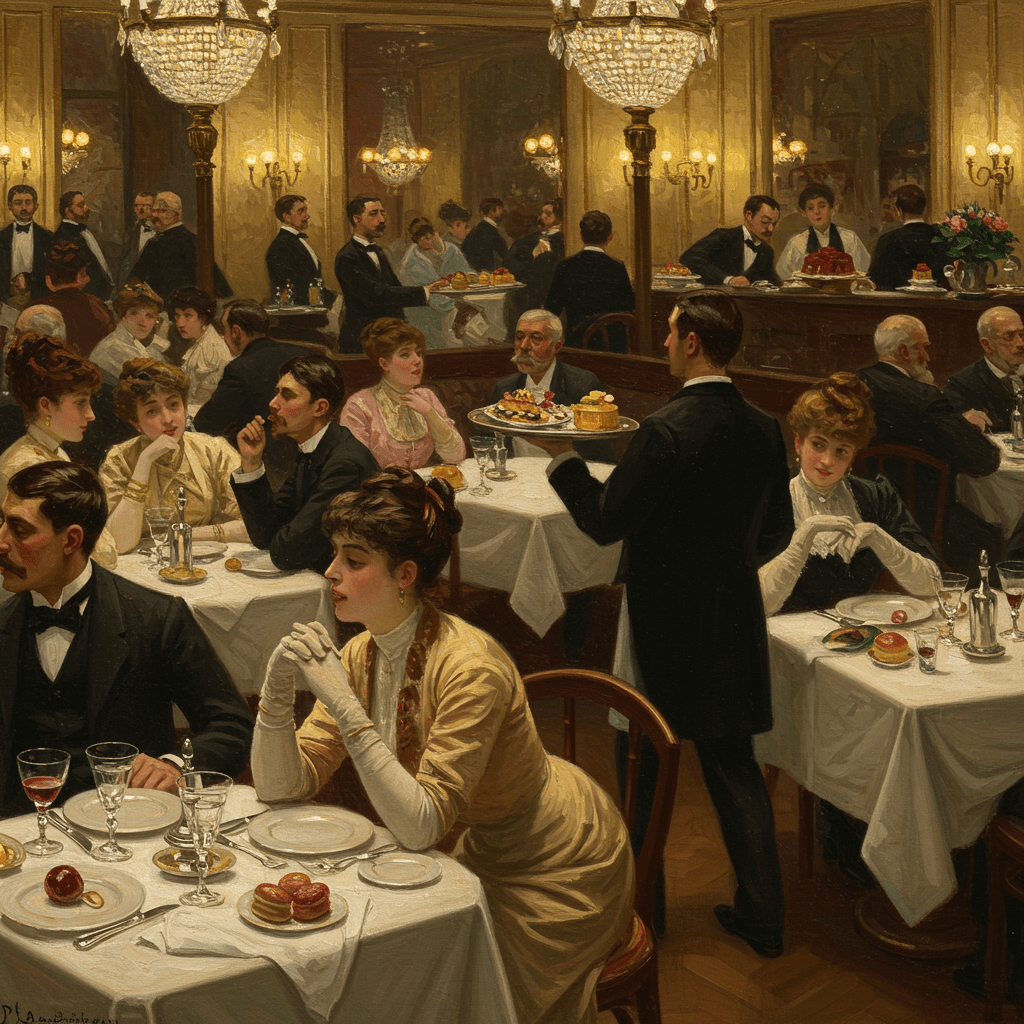

Le XVIIIe siècle marque un tournant. Les Lumières apportent un regard nouveau sur la nature et le corps humain. La gastronomie, loin d’être uniquement réservée aux élites, s’ouvre à la bourgeoisie, mais conserve son lien intrinsèque avec la santé. Les médecins, désormais moins soumis aux dogmes anciens, s’intéressent aux propriétés nutritionnelles des aliments, promouvant une alimentation équilibrée et diversifiée, loin des excès et des fastes de la cour. Les recettes évoluent, intégrant des influences étrangères, mais l’accent reste mis sur la qualité des produits, la fraîcheur des ingrédients et la simplicité de la préparation, privilégiant les saveurs naturelles et les vertus thérapeutiques des aliments.

La Révolution et l’Évolution des Goûts

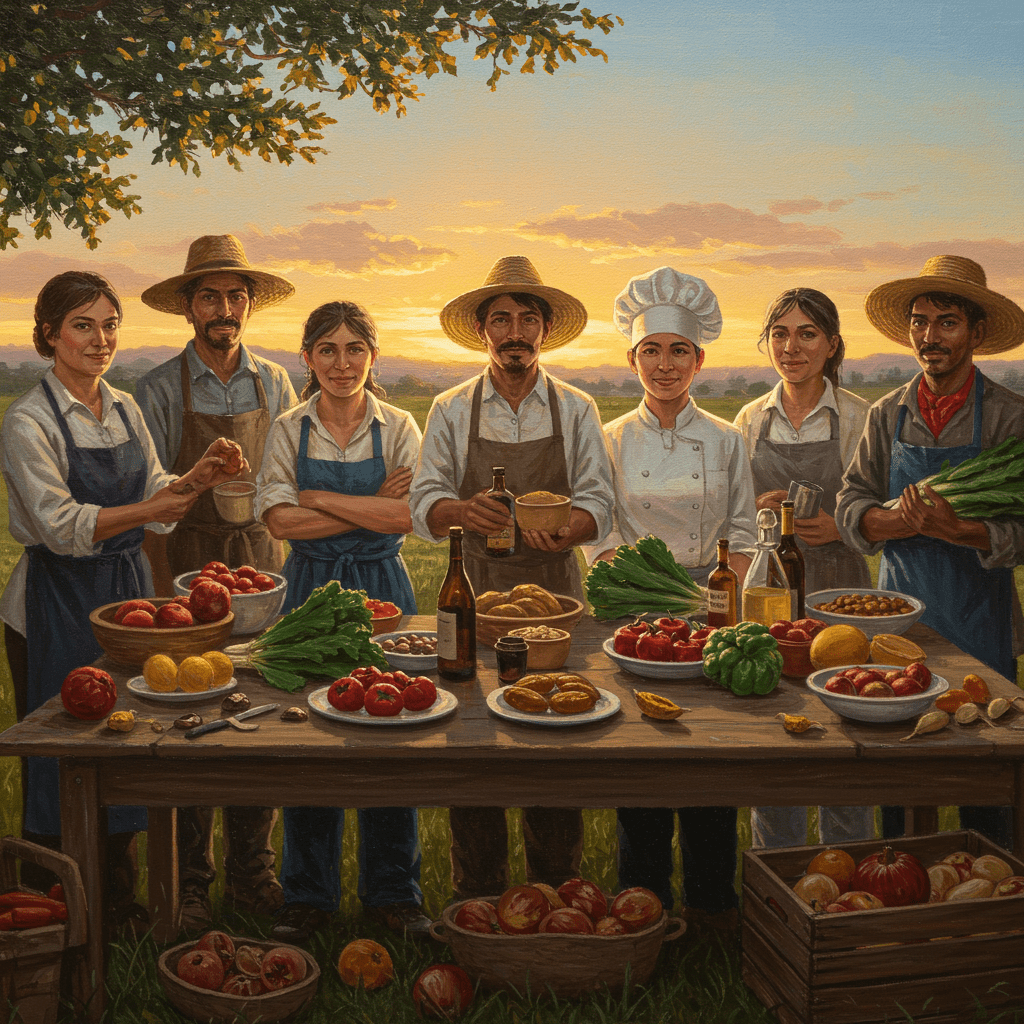

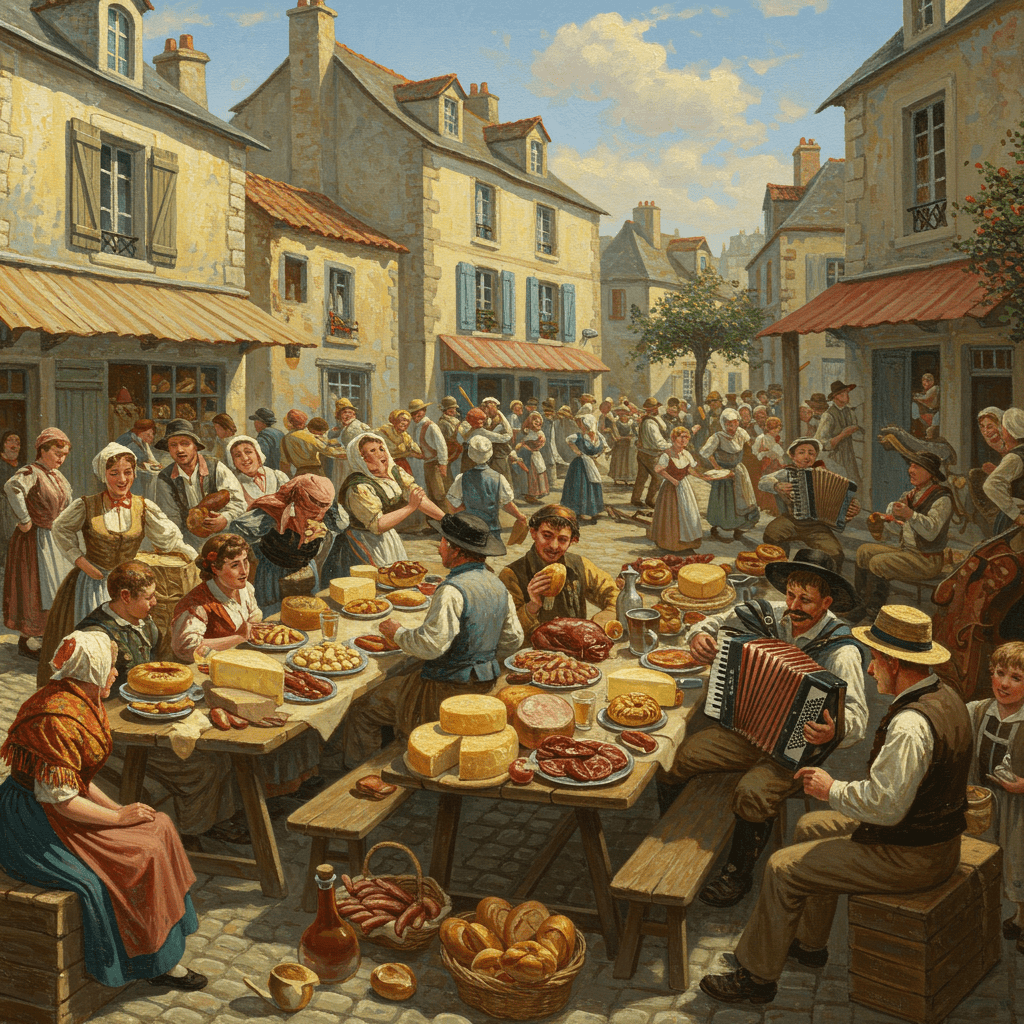

La Révolution française, avec son souffle égalitaire, bouleverse profondément les habitudes alimentaires. La gastronomie, autrefois symbole d’une société hiérarchisée, se démocratise, même si les inégalités persistent. Les nouveaux traités de cuisine, plus accessibles au grand public, mettent en avant des recettes simples et économiques, sans pour autant négliger la qualité des ingrédients et l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. Néanmoins, les excès de la Révolution et les difficultés économiques engendrent de nouvelles problématiques de santé, obligeant les médecins et les cuisiniers à adapter leurs pratiques et leurs recommandations.

Le XIXe Siècle et l’Apogée d’une Science

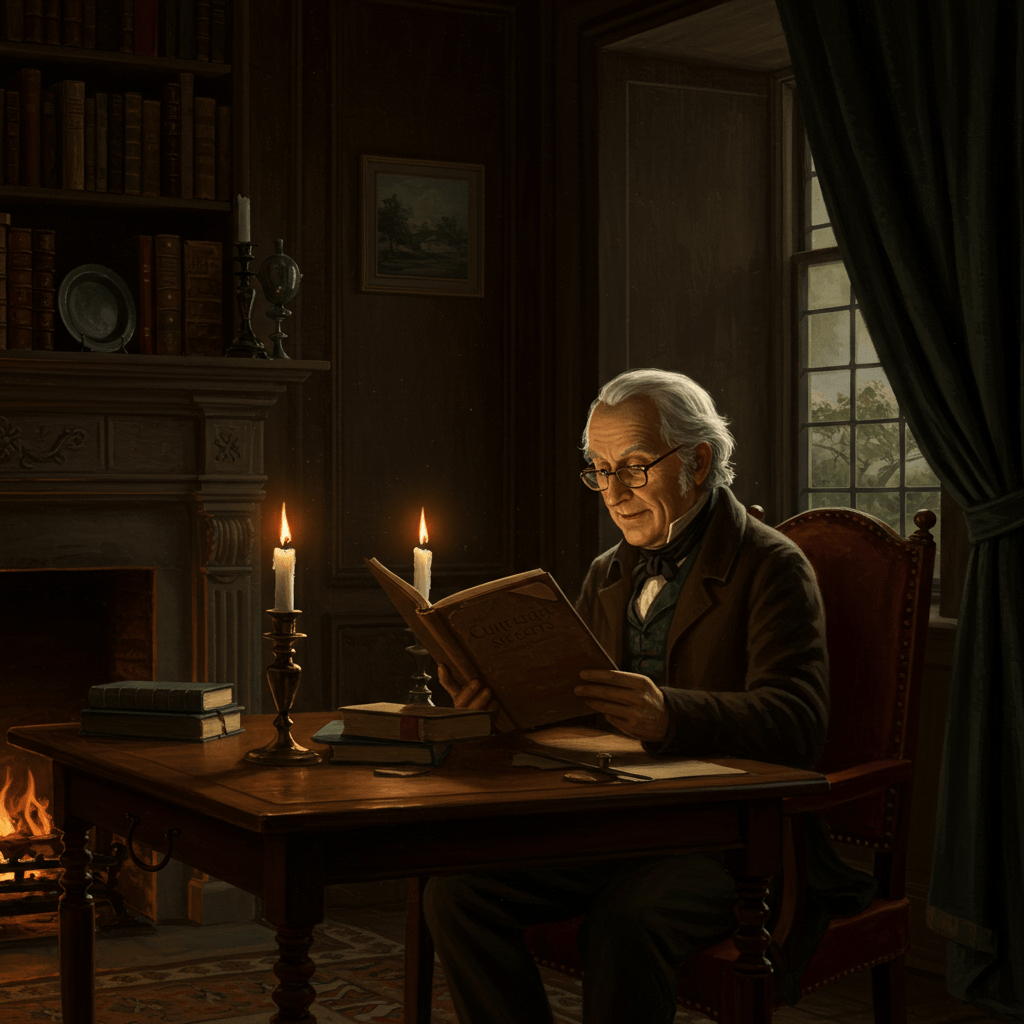

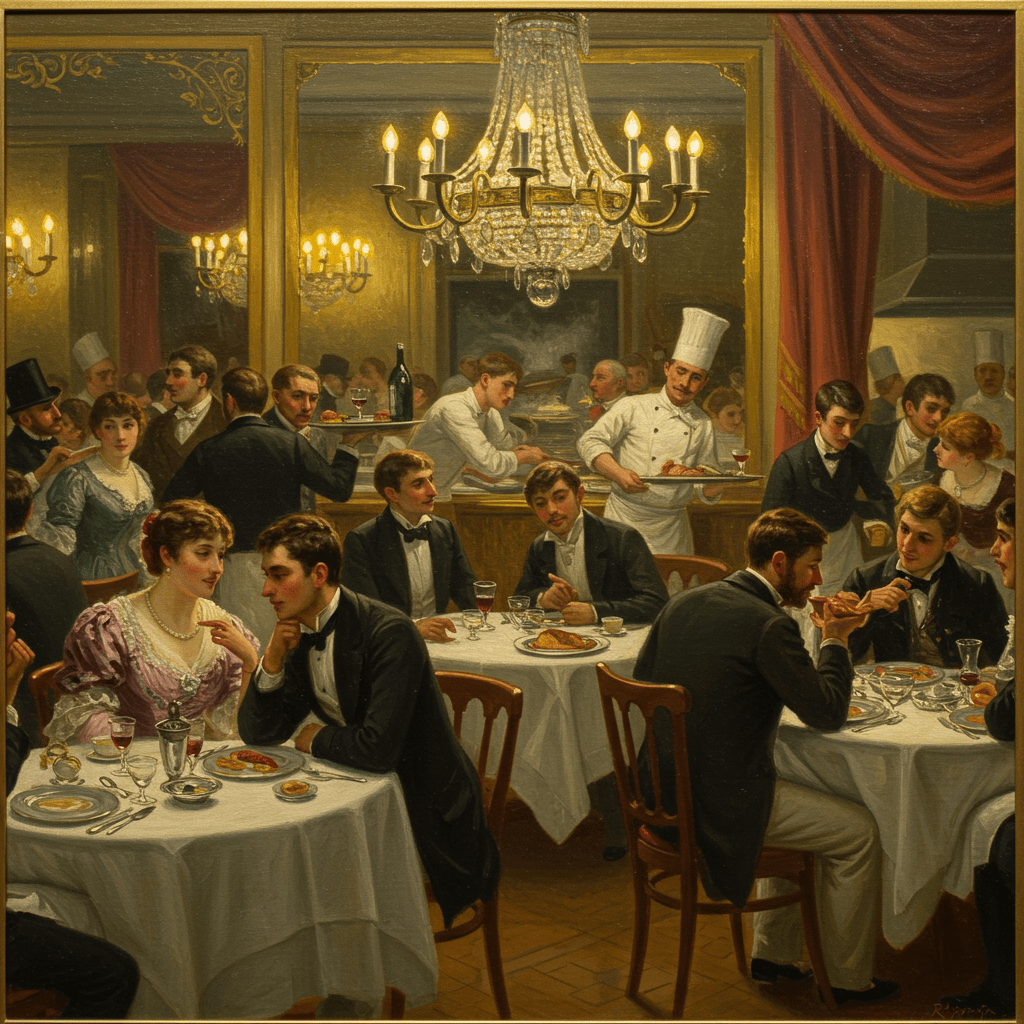

Au XIXe siècle, la science médicale fait d’immenses progrès. La compréhension du corps humain et du rôle de l’alimentation dans la santé s’affine. La gastronomie, enrichie par les découvertes scientifiques, s’épanouit, trouvant un nouvel équilibre entre plaisir et bien-être. Des chefs de renommée internationale, véritables artistes de la cuisine, créent des plats qui sont à la fois des œuvres d’art et des preuves de leur savoir-faire culinaire et médical. La gastronomie française atteint son apogée, un sommet où plaisir, santé et art de vivre se rejoignent en parfaite harmonie.

Les convives, repus et enchantés, se quittèrent sous les étoiles scintillantes de la nuit parisienne, le cœur rempli de saveurs mémorables et l’esprit enrichi par une réflexion profonde sur le lien indéfectible entre la gastronomie, l’art de vivre et la science de la santé. Un lien qui, à travers les siècles, a façonné l’identité culinaire de la France et continue d’inspirer les générations futures.

Le parfum des épices et des herbes fraîches, subtil et persistant, flottait encore dans l’air, un dernier rappel de ce festin extraordinaire, une symphonie de saveurs qui résonnait dans leurs cœurs comme un témoignage inoubliable de l’élégance et de l’intelligence de l’art culinaire français.