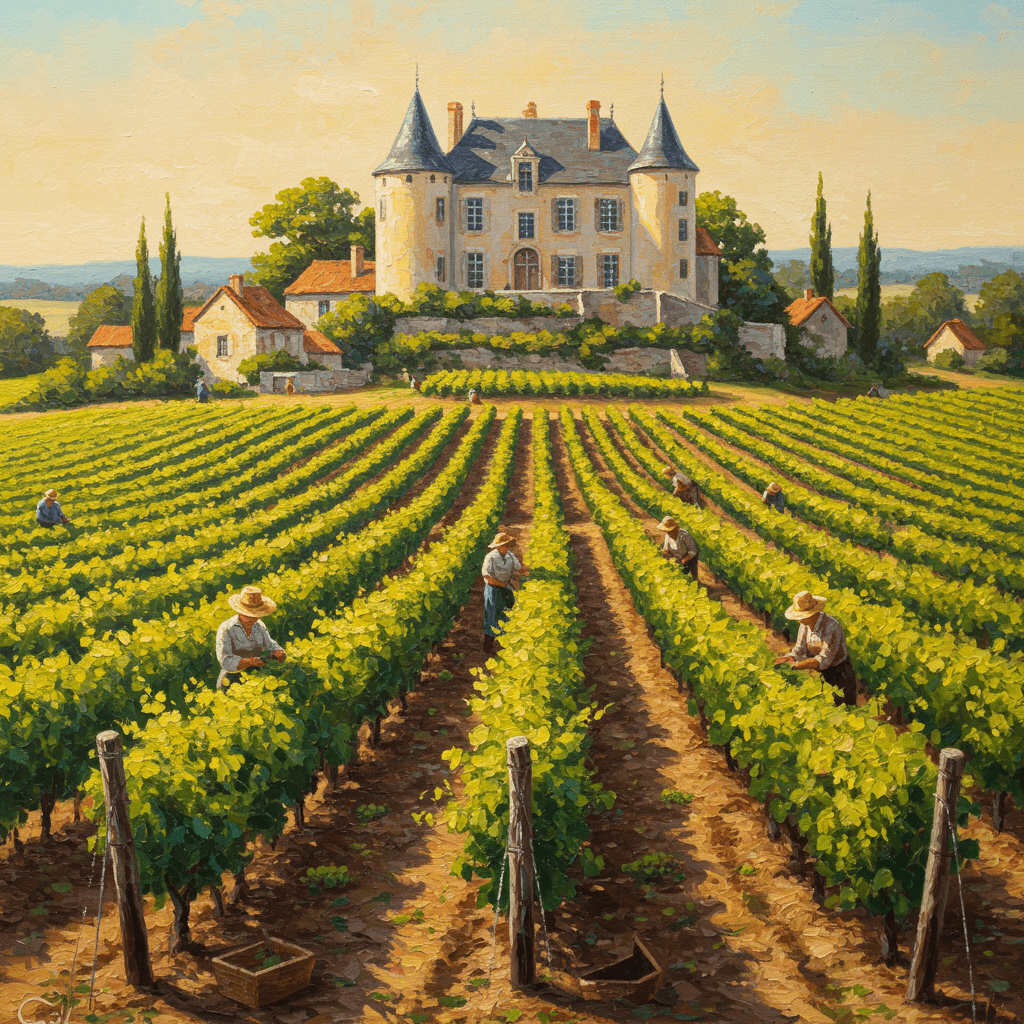

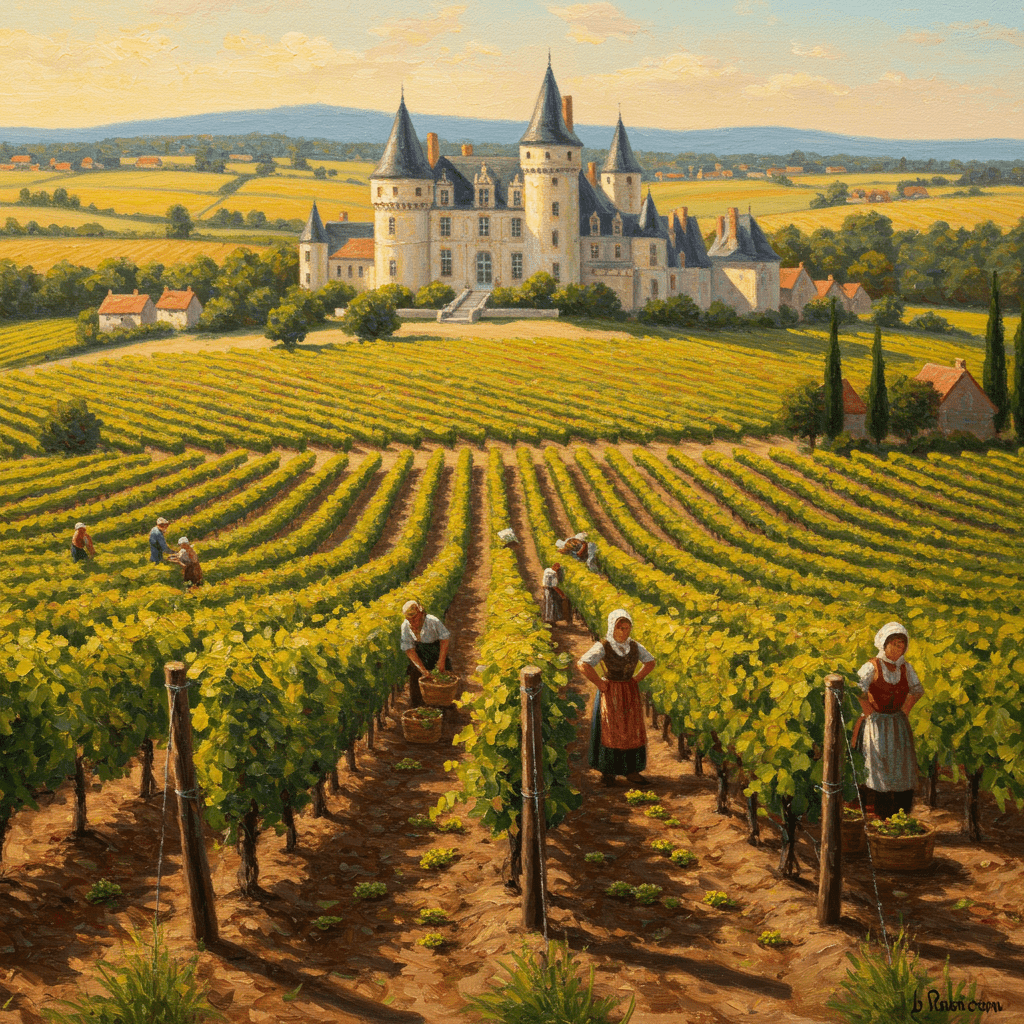

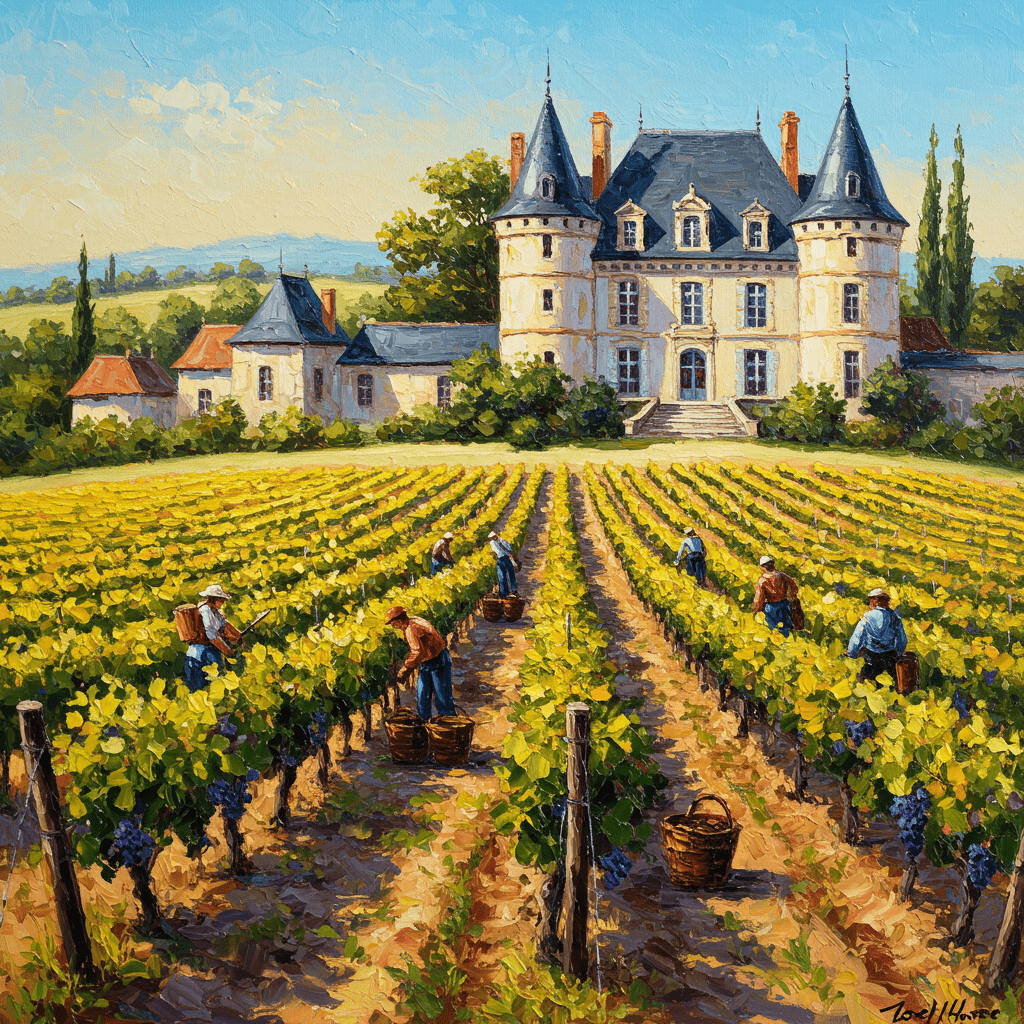

La nuit était tombée sur la Bourgogne, enveloppant les vignobles dans un voile de mystère. Une brise légère caressait les feuilles des vignes, murmurant des secrets anciens, des légendes oubliées. Le parfum âcre et sucré du raisin mûr emplissait l’air, un enchantement envoûtant qui promettait des plaisirs sensoriels inoubliables. Dans les caves profondes et sombres, où le temps semblait s’être arrêté, dormaient les trésors les plus précieux de la région : les Grands Crus Bourguignons.

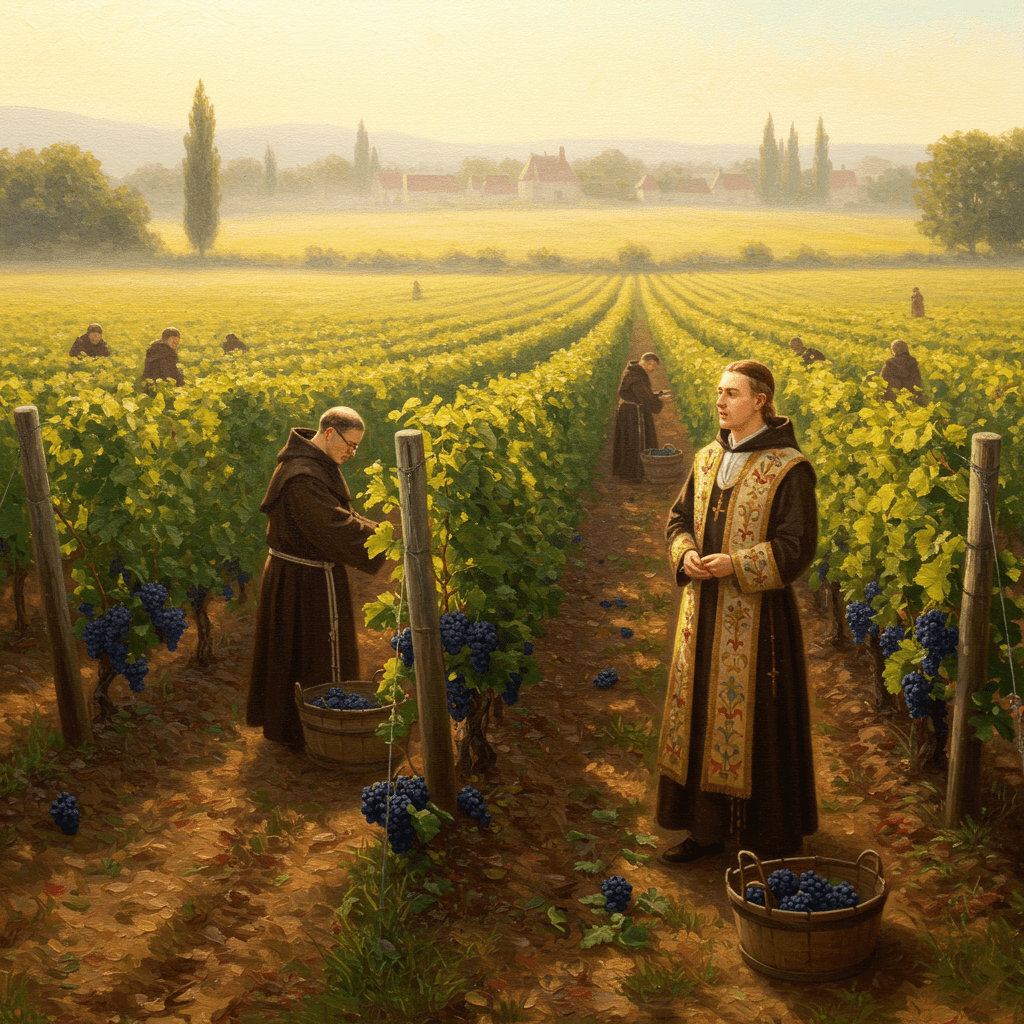

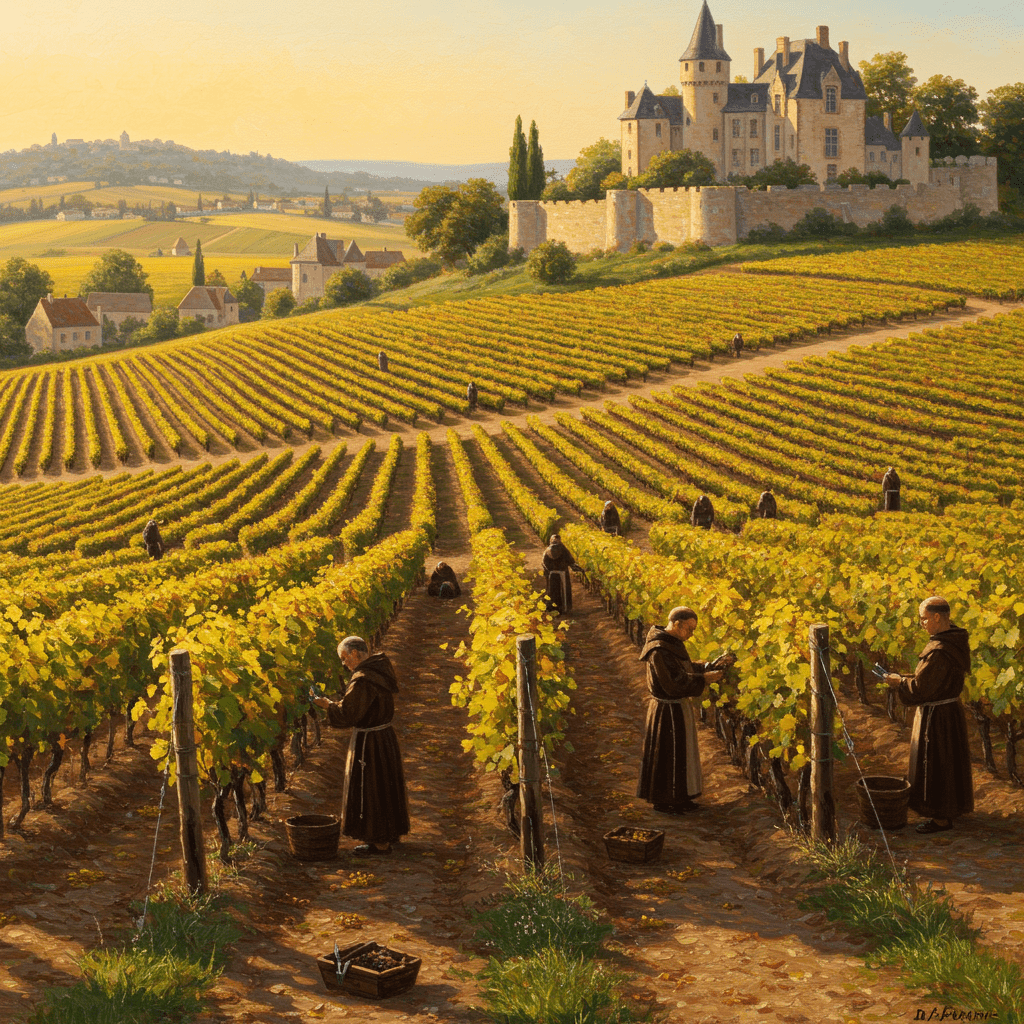

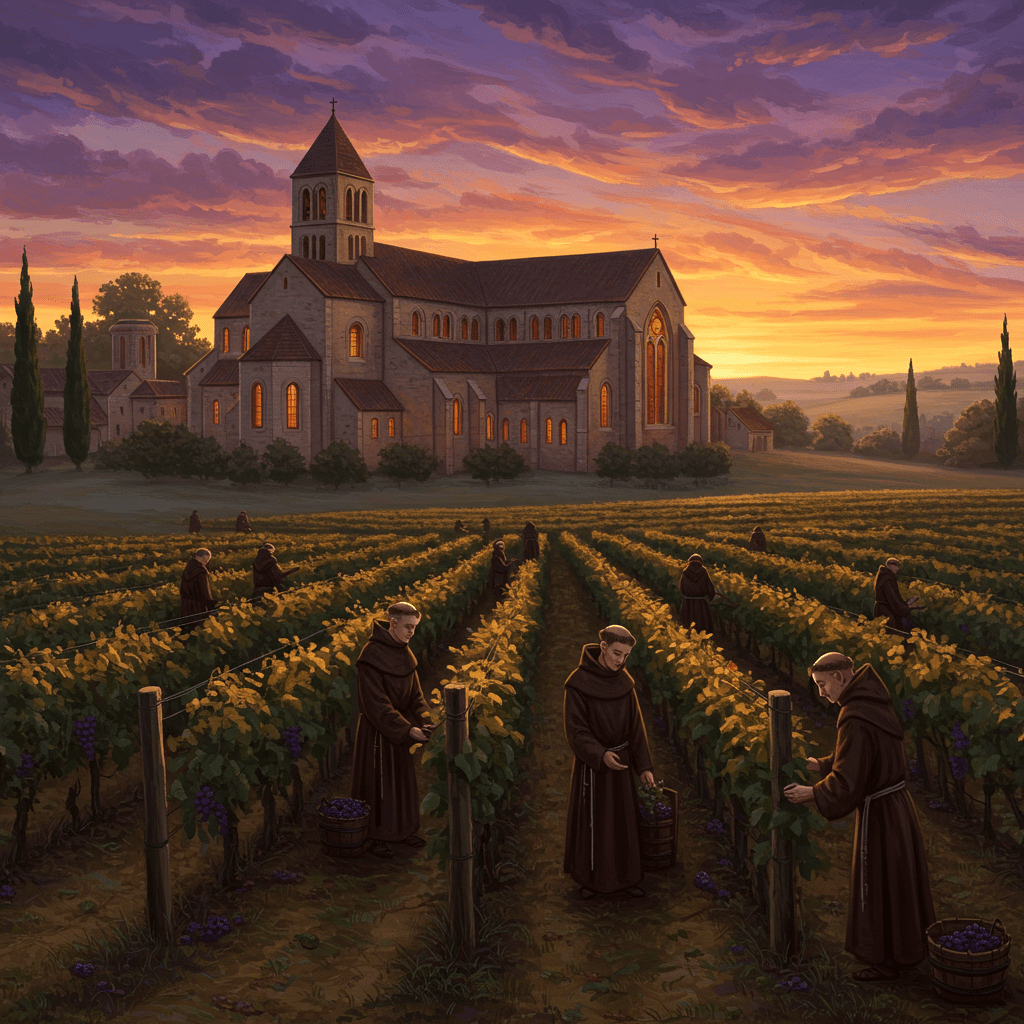

L’histoire de ces nectars divins se perd dans la nuit des temps, aussi ancienne que les collines elles-mêmes. Des moines bénédictins, érudits et patients, furent les premiers architectes de cette légende, plantant les cépages avec une dévotion quasi religieuse, soignant la vigne comme on chérirait un enfant, récoltant les fruits de leur labeur avec une humilité digne d’admiration. Leur connaissance empirique, transmise de génération en génération, a façonné les terroirs exceptionnels qui produisent aujourd’hui ces vins d’exception.

Les Moines et la Naissance d’une Légende

Au cœur de la Bourgogne, dans des abbayes silencieuses et austères, les moines bénédictins ont joué un rôle déterminant dans la culture de la vigne et l’élaboration des Grands Crus. Ils possédaient une connaissance approfondie des sols, des cépages et des techniques de vinification, transmise par des siècles de tradition monastique. Ces hommes de Dieu, loin des préoccupations matérielles, ont consacré leur vie à la recherche de la perfection, une quête qui se reflète dans la qualité exceptionnelle des vins qu’ils produisaient. Leur humilité et leur dévouement ont transformé la Bourgogne en un sanctuaire viticole, un lieu où la nature et la spiritualité se conjuguent pour créer des miracles.

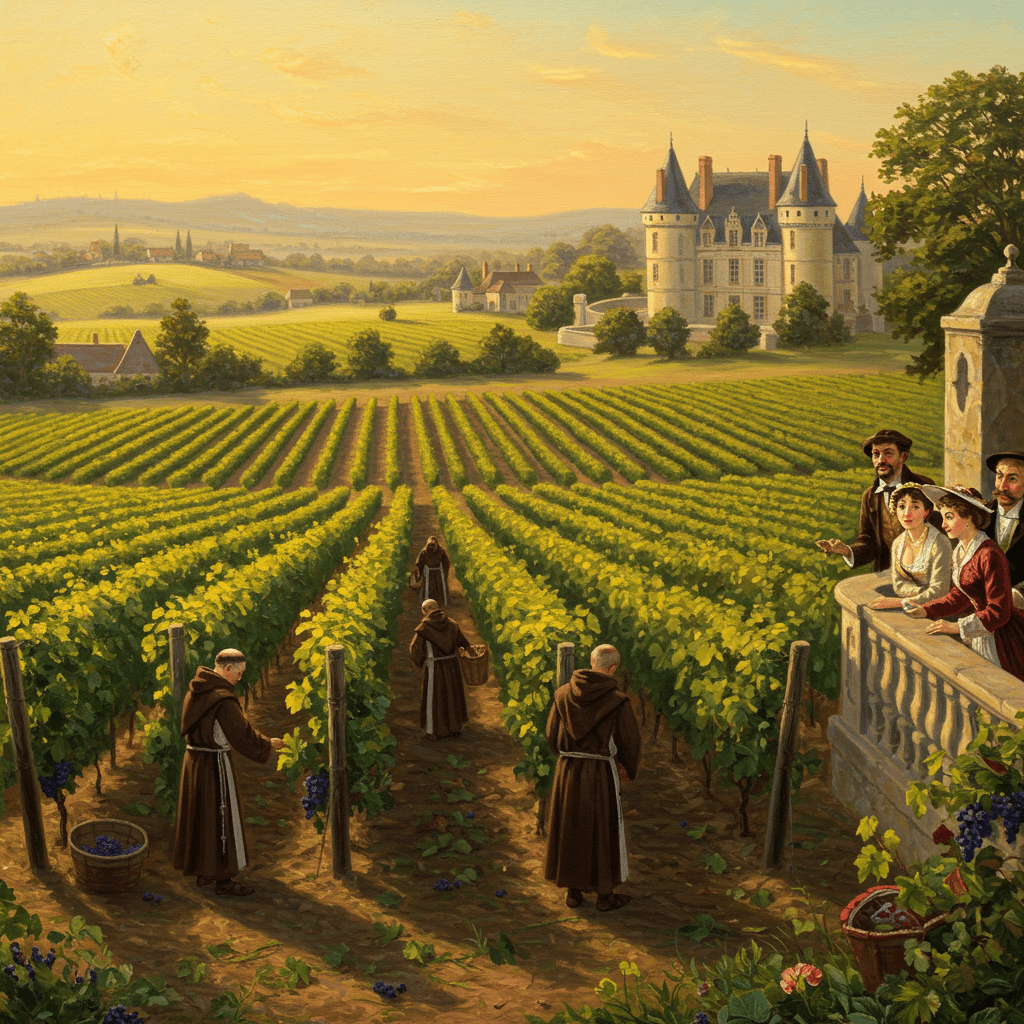

La Révolution et les Turbulences du Vin

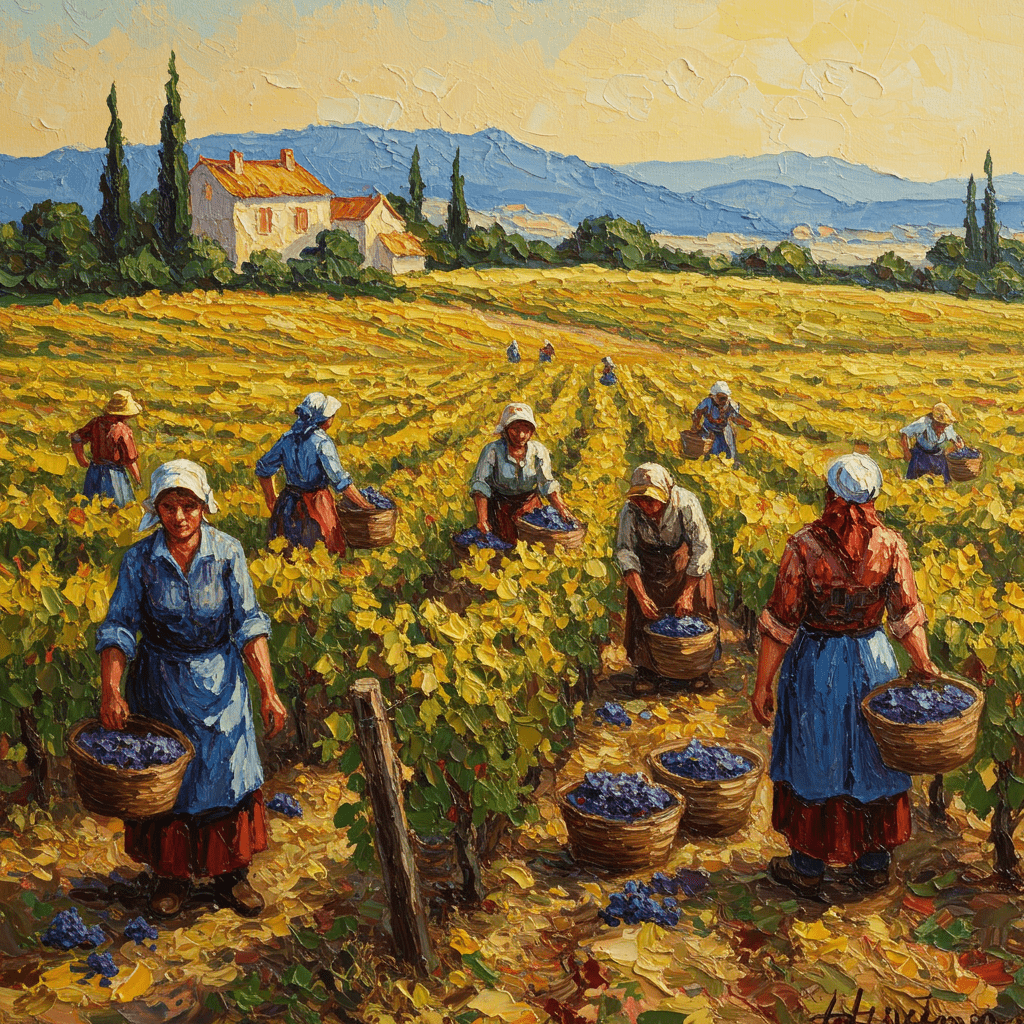

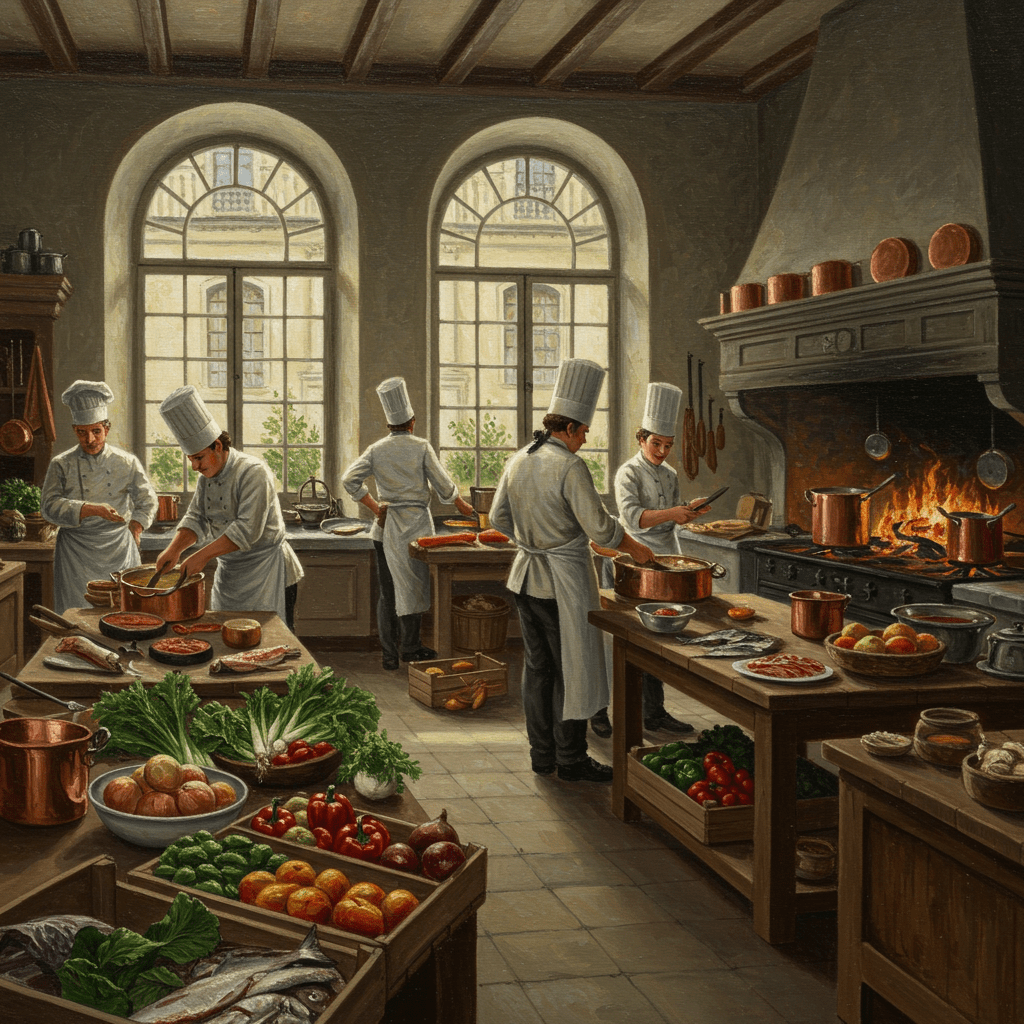

La Révolution Française, cette tempête qui a balayé la France, n’a pas épargné le monde du vin. Les biens de l’Église, et par conséquent les vignobles monastiques, ont été confisqués et vendus, entraînant une période de grande incertitude pour les Grands Crus. Malgré les bouleversements politiques et sociaux, la tradition viticole a survécu, grâce à la ténacité et à la passion des vignerons qui ont continué à cultiver la vigne avec le même soin et la même dévotion que leurs prédécesseurs. Cette période a été marquée par des expérimentations, des innovations, et une adaptation constante aux circonstances changeantes, forgeant ainsi la résilience de la Bourgogne viticole.

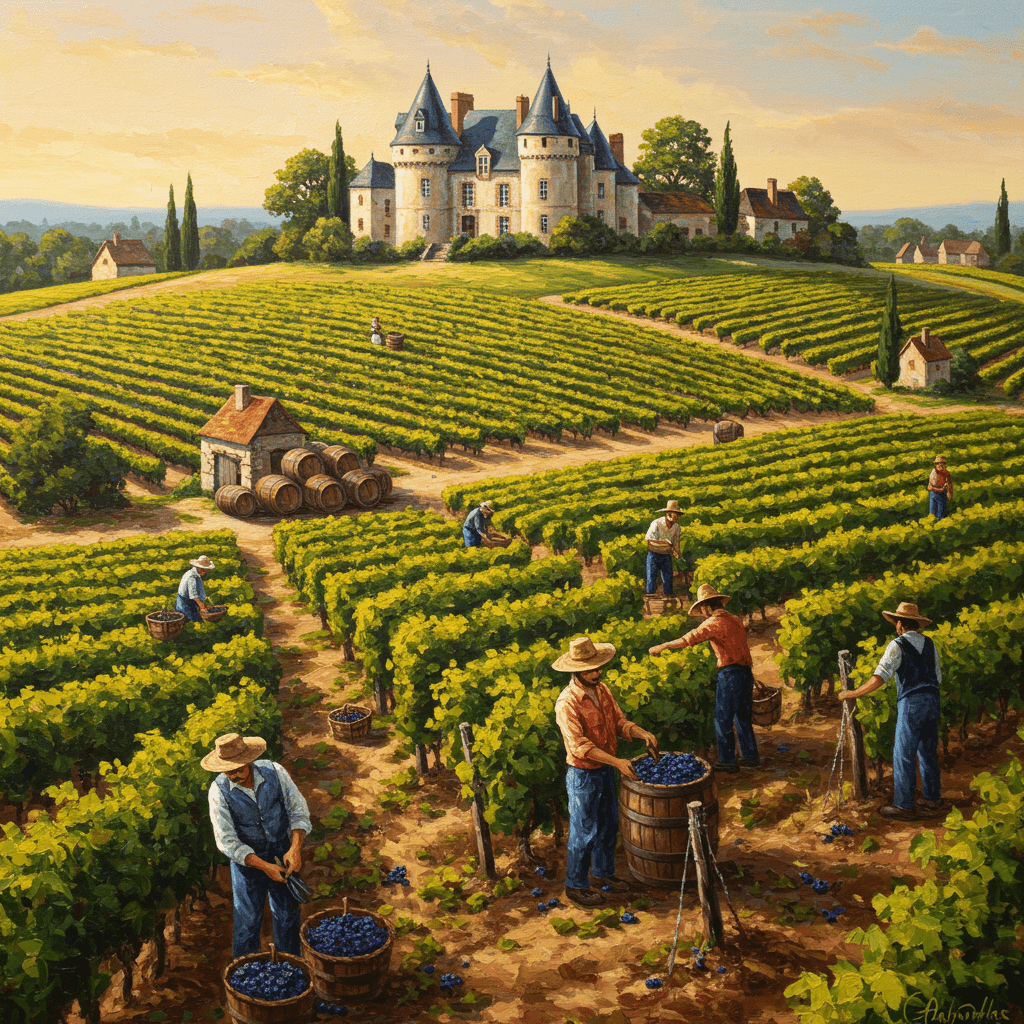

Le XIXe Siècle: L’Âge d’Or des Grands Crus

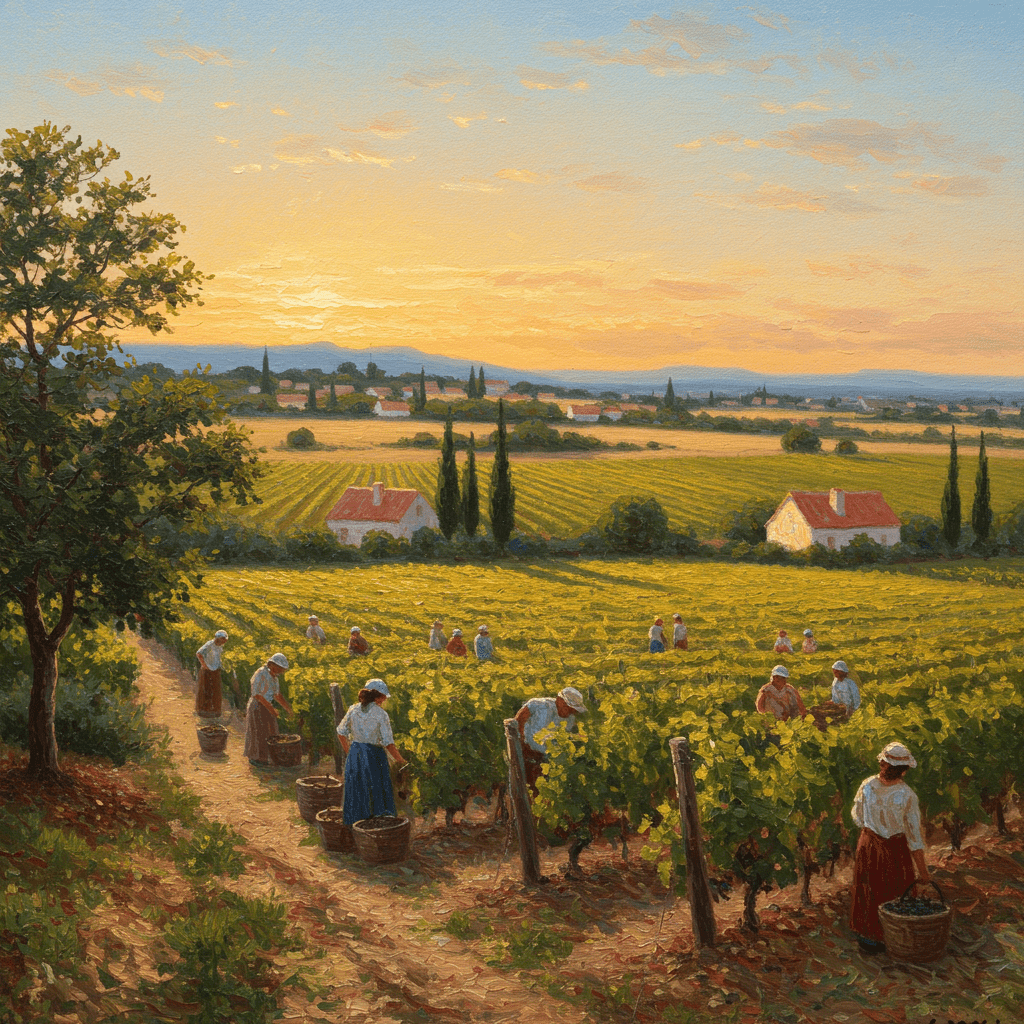

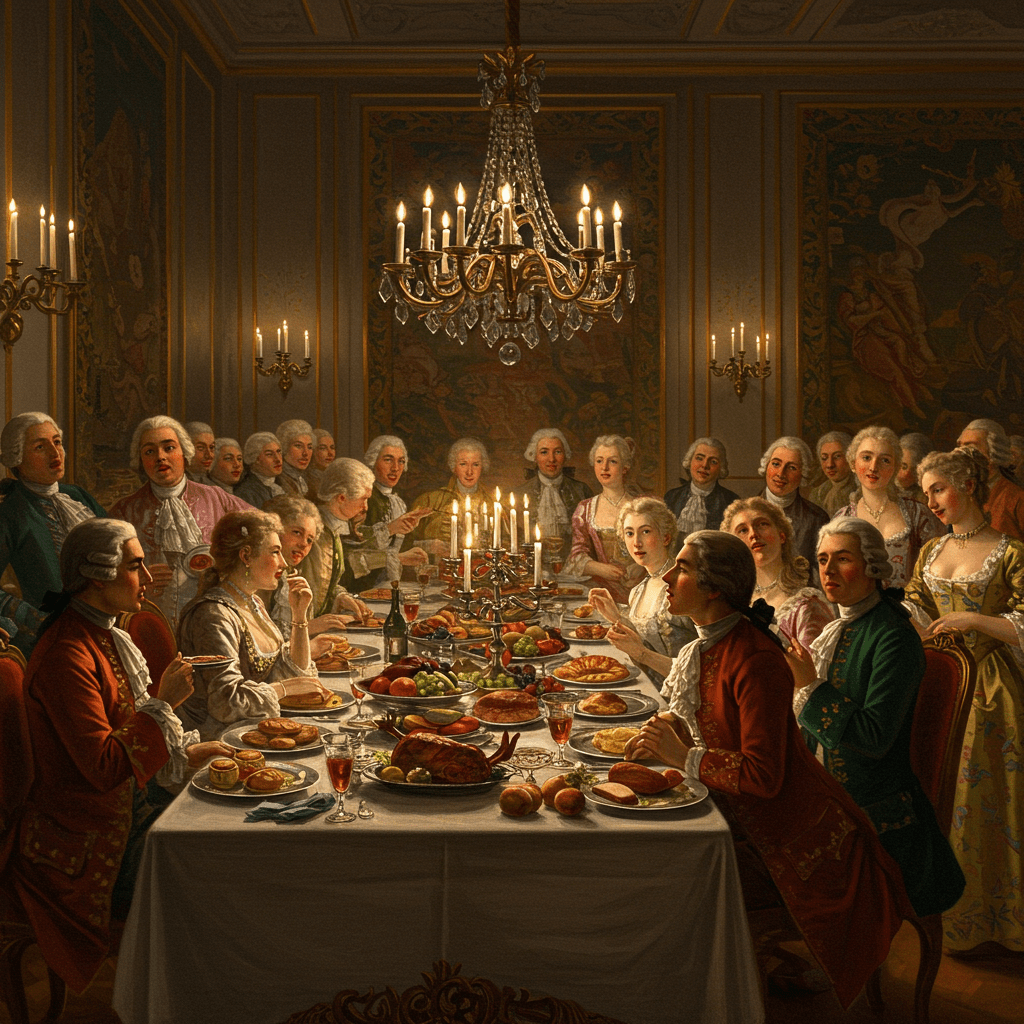

Le XIXe siècle a marqué l’apogée des Grands Crus Bourguignons. Les techniques de vinification se sont perfectionnées, les connaissances œnologiques se sont approfondies, et la réputation des vins de Bourgogne s’est étendue à travers le monde. Des familles de vignerons, riches d’une longue tradition, ont préservé le savoir-faire ancestral, transmettant leur expertise à leurs descendants. L’essor du chemin de fer a facilité le transport des vins, ouvrant de nouveaux marchés et consolidant la position de la Bourgogne comme l’une des régions viticoles les plus prestigieuses au monde. Cette période a vu naître des vins légendaires, des crus mythiques dont la renommée ne cesse de grandir.

Les Secrets des Terroirs

Le mystère des Grands Crus Bourguignons réside en partie dans la diversité de leurs terroirs. Chaque parcelle de vigne possède des caractéristiques uniques, influencées par la composition du sol, l’exposition au soleil, et le microclimat. Ces variations subtiles se traduisent par des nuances infinies dans les arômes, les saveurs et les textures des vins. La connaissance approfondie de ces terroirs est essentielle pour la production de Grands Crus d’exception. C’est un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, un héritage précieux qui contribue à la magie de ces vins.

Aujourd’hui, les Grands Crus Bourguignons continuent de fasciner et d’enchanter les amateurs de vin du monde entier. Leurs arômes complexes, leurs saveurs intenses, et leur élégance inégalée en font des nectars exceptionnels, des témoins d’un héritage riche et prestigieux. Leur histoire, tissée de patience, de tradition et de passion, se reflète dans chaque gorgée, un voyage sensoriel à travers les siècles.

Le mystère persiste, cependant. L’alchimie exacte qui transforme le raisin en un nectar divin reste un secret jalousement gardé, un mystère aussi profond et insaisissable que les racines des vignes elles-mêmes. Mais c’est peut-être là, dans cette part d’inconnu, que réside la véritable magie des Grands Crus Bourguignons.