L’air âcre et pestilentiel vous saisissait à la gorge dès le franchissement du seuil. Une odeur âcre de sueur, d’excréments et de maladie vous enserrait, vous étouffait presque. Les murs de pierre, humides et moisis, semblaient suinter une noirceur palpable, témoignant des innombrables vies brisées qui avaient transité par ces lieux lugubres. Ici, dans les geôles du XIXe siècle, la misère et la maladie régnaient en maîtres absolus, et l’hygiène, si l’on ose employer ce terme, n’était qu’un mot creux, une promesse brisée par la réalité implacable de la condition carcérale.

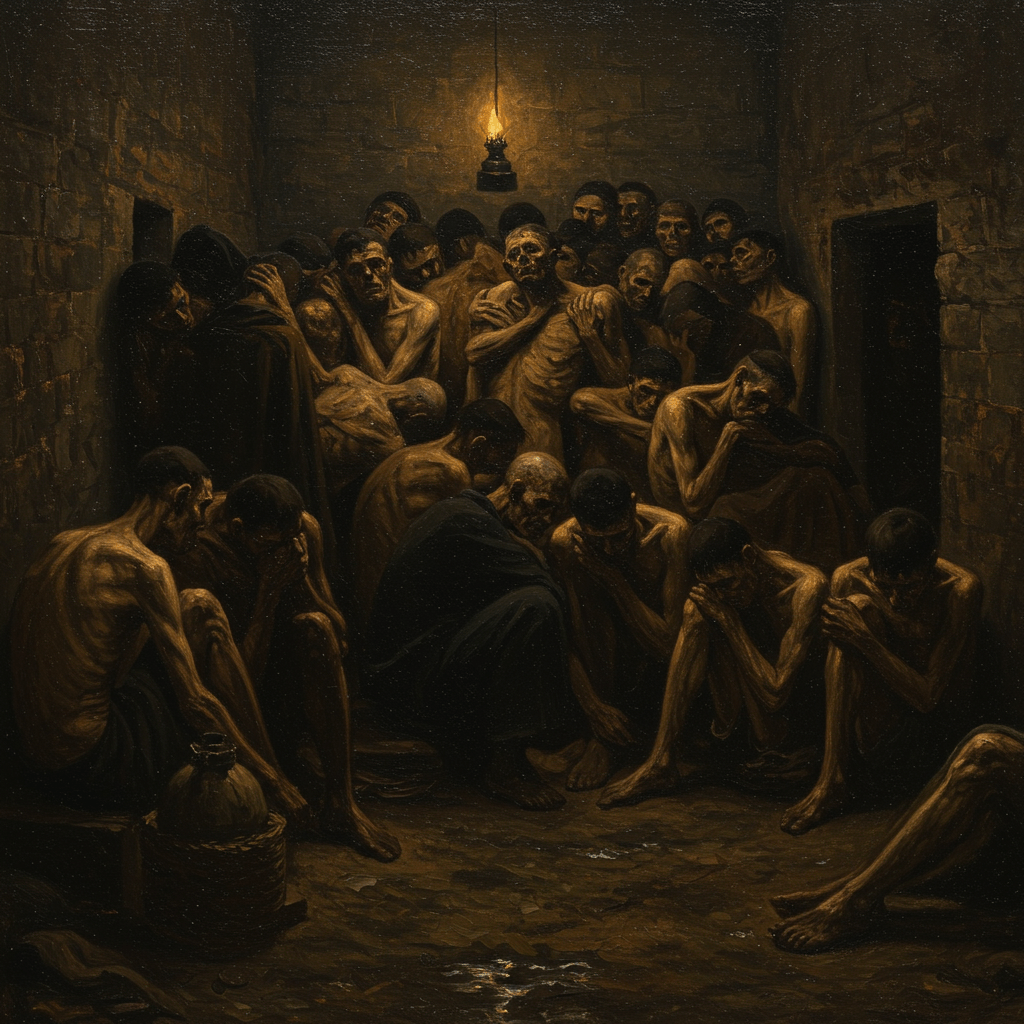

Ces prisons, véritables réservoirs de souffrance, abritaient une population hétéroclite : des voleurs de pain, des révolutionnaires idéalistes, des assassins impénitents, tous confondus dans un même enfer, abandonnés à la déliquescence physique et morale. Leurs corps, affaiblis par la faim, le surpeuplement et le manque d’air frais, étaient de parfaits terrains de culture pour les maladies infectieuses. La tuberculose, le typhus, le choléra, ces spectres invisibles, rôdaient dans les couloirs sombres, fauchant des vies comme des faucheuses impitoyables.

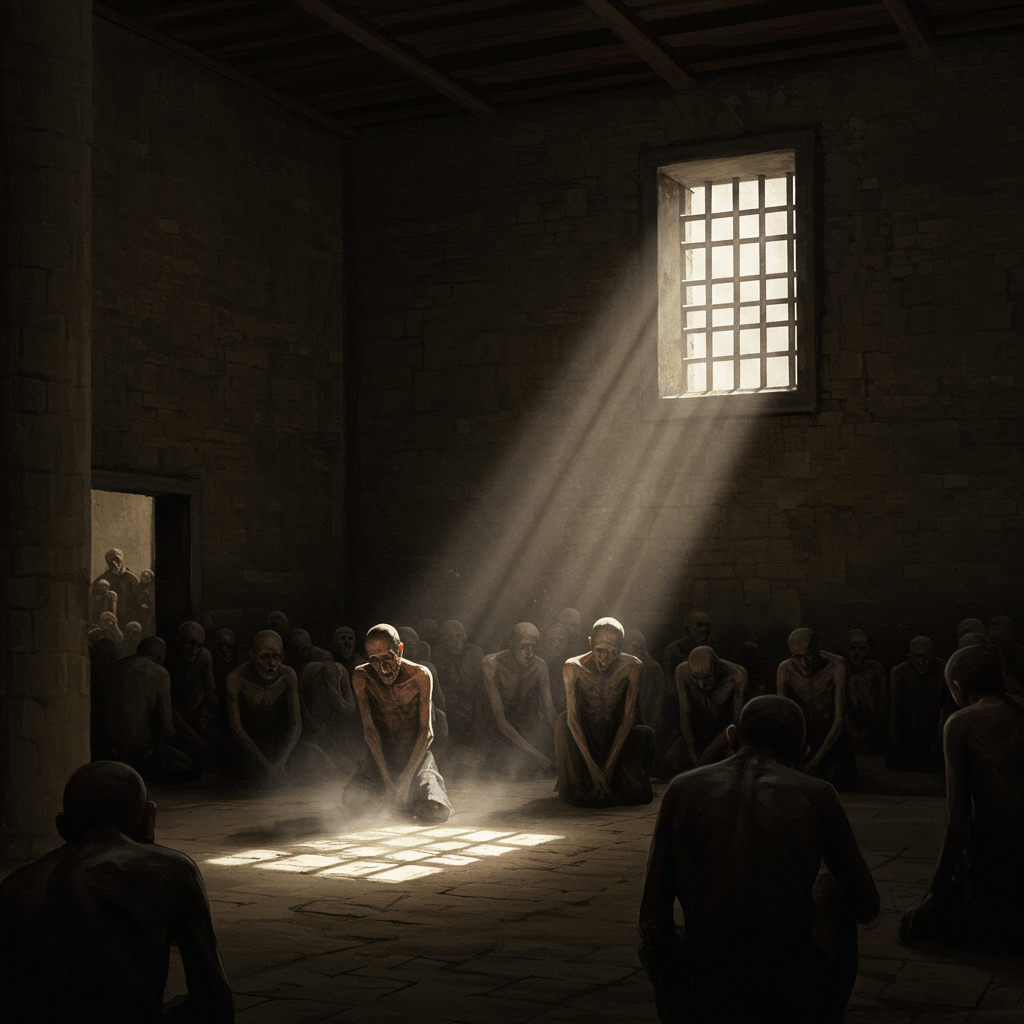

La promiscuité infernale : un terreau fertile pour la maladie

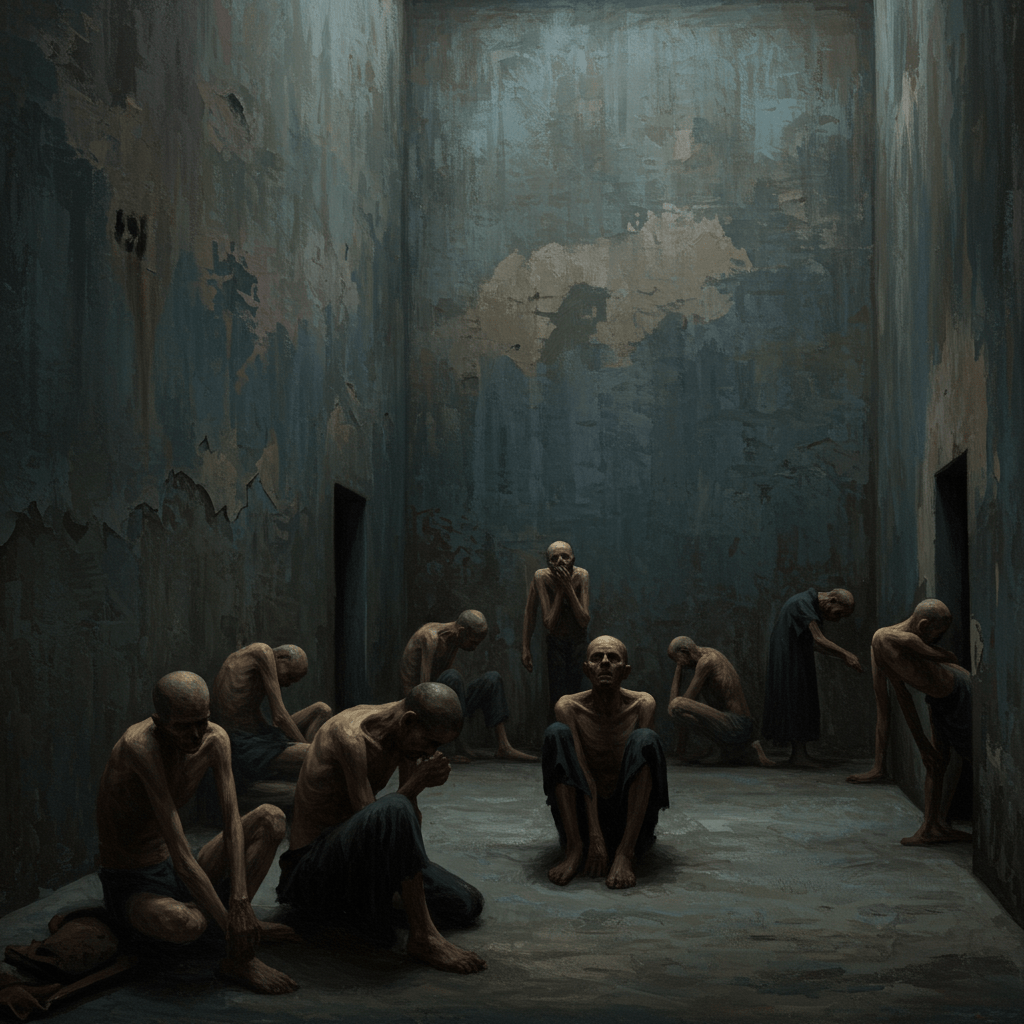

Imaginez des hommes entassés par dizaines, voire par centaines, dans des cellules minuscules, sans lumière ni ventilation adéquate. Des lits de paille infestés de poux et de rats, des seaux d’excréments débordant, des vêtements sales et imprégnés d’une puanteur insupportable. Ce n’était pas une vie, mais une lente agonie, une dégradation progressive de l’être humain, tant physique que psychique. Le manque d’hygiène élémentaire, l’absence de soins médicaux dignes de ce nom, étaient des facteurs aggravants qui contribuaient à la propagation fulgurante des maladies.

L’eau, souvent rare et contaminée, aggravait encore la situation. Le lavage régulier du corps était un luxe inaccessible pour la plupart des détenus, qui se retrouvaient impuissants face à l’invasion de parasites et de germes. Le manque de propreté rendait les conditions de vie encore plus insalubres, favorisant la propagation de maladies infectieuses et augmentant la mortalité. Les épidémies, fréquentes et dévastatrices, décimaient la population carcérale, transformant les prisons en véritables charniers.

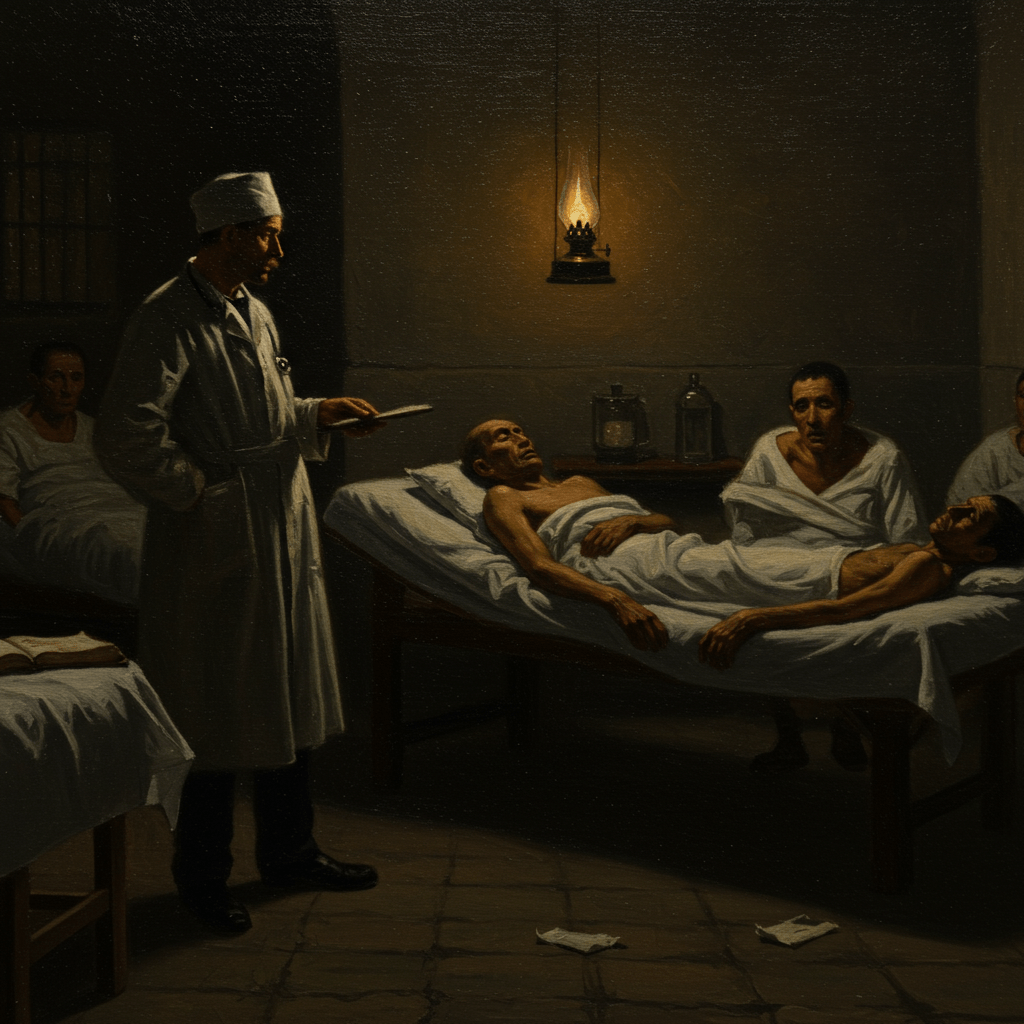

Le personnel pénitentiaire : entre négligence et impuissance

Le personnel pénitentiaire, souvent mal formé et sous-équipé, était impuissant face à l’ampleur du désastre. Mal payés et démoralisés, ils étaient davantage préoccupés par le maintien de l’ordre que par le bien-être des détenus. Leur manque de formation en matière d’hygiène et de santé publique les rendait incapables de lutter efficacement contre la propagation des maladies. Leur intervention se limitait souvent à des mesures palliatives, bien loin d’une véritable prévention.

Les rares médecins qui se rendaient dans les prisons étaient confrontés à des conditions de travail déplorables. Leur capacité d’intervention était limitée par le manque de ressources et d’équipement. La surpopulation carcérale rendait leur tâche extrêmement difficile, les condamnant à constater impuissants la dégradation progressive des détenus.

Les conséquences délétères sur la société

Les conditions d’hygiène déplorables en prison ne se limitaient pas aux murs de ces établissements. Les maladies contractées en détention se propageaient à l’extérieur, contaminant la population environnante. Les détenus, libérés, souvent malades et affaiblis, étaient une menace pour la santé publique. Le cycle infernal de la maladie se perpétuait, impactant négativement la société dans son ensemble.

L’absence de politiques publiques efficaces en matière d’hygiène carcérale contribuait à perpétuer cet état de fait. Le manque de ressources financières et politiques, couplé à une indifférence générale face à la souffrance des prisonniers, permettait à la situation de perdurer, confirmant une réalité terrible : l’oubli et le délaissement étaient le sort réservé à ceux qui avaient déjà tout perdu.

Une lueur d’espoir au crépuscule du siècle

Vers la fin du XIXe siècle, quelques voix s’élevèrent pour dénoncer les conditions inacceptables régnant dans les prisons françaises. Des intellectuels, des médecins et des philanthropes commencèrent à réclamer des réformes urgentes pour améliorer l’hygiène et les conditions de vie des détenus. Des initiatives timides, mais porteuses d’espoir, virent le jour, marquant le début d’une prise de conscience progressive face à cette réalité sombre et inhumaine.

Cependant, le chemin à parcourir restait long et semé d’embûches. Les mentalités devaient changer, les ressources allouées à la santé publique devaient être augmentées, et surtout, la volonté politique devait être à la hauteur des enjeux. La lutte pour une hygiène carcérale digne de ce nom était loin d’être terminée, elle ne faisait que commencer.