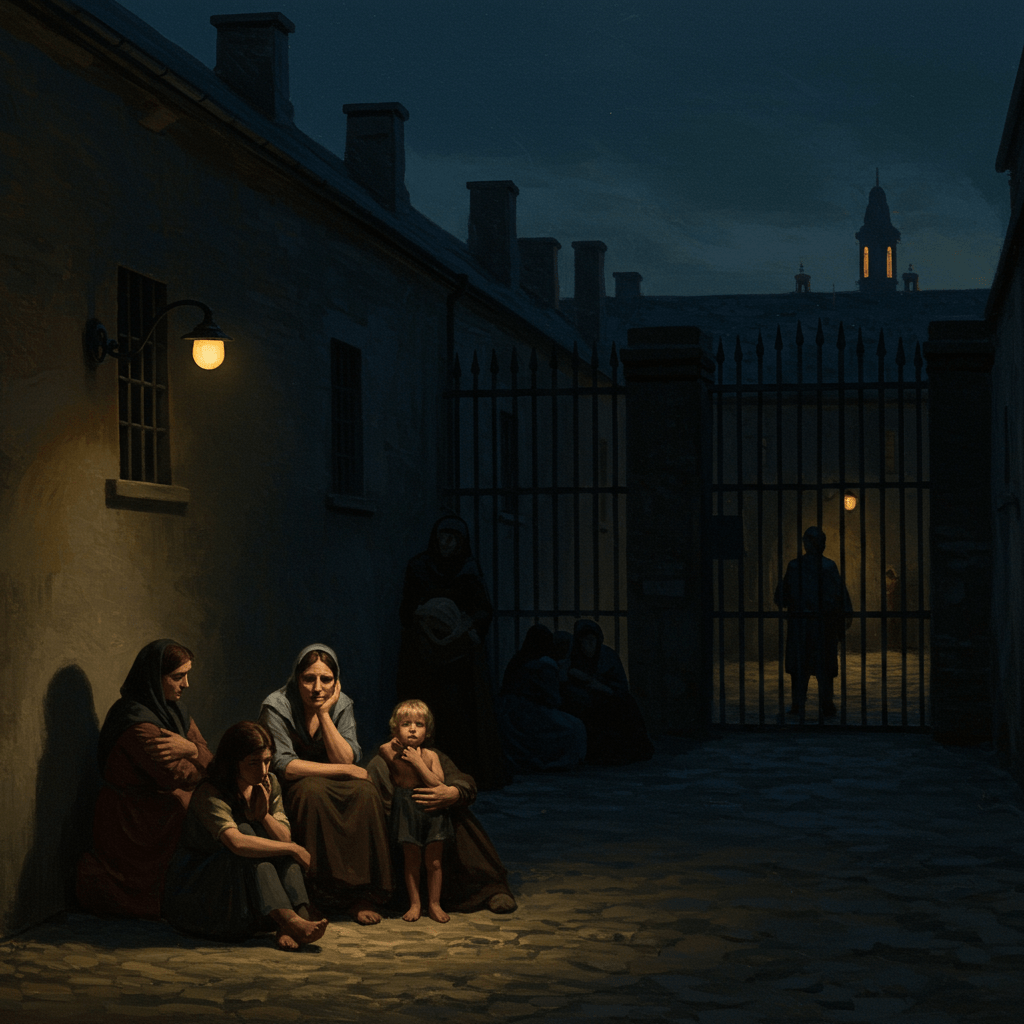

L’année est 1832. Un brouillard épais, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppe Paris. Sous le règne de Louis-Philippe, une nouvelle ère d’ordre et de progrès se proclame, mais dans les ruelles obscures et les cours insalubres, l’ombre de la misère s’étend, insidieuse et implacable. Une famille, les Dubois, semble en être le symbole vivant. Leur existence, jadis modeste mais harmonieuse, se trouve aujourd’hui brisée, déchirée par la force implacable de la justice, incarnée par l’incarcération du père, Jean-Baptiste Dubois, un homme accusé d’un vol qu’il nie avec acharnement.

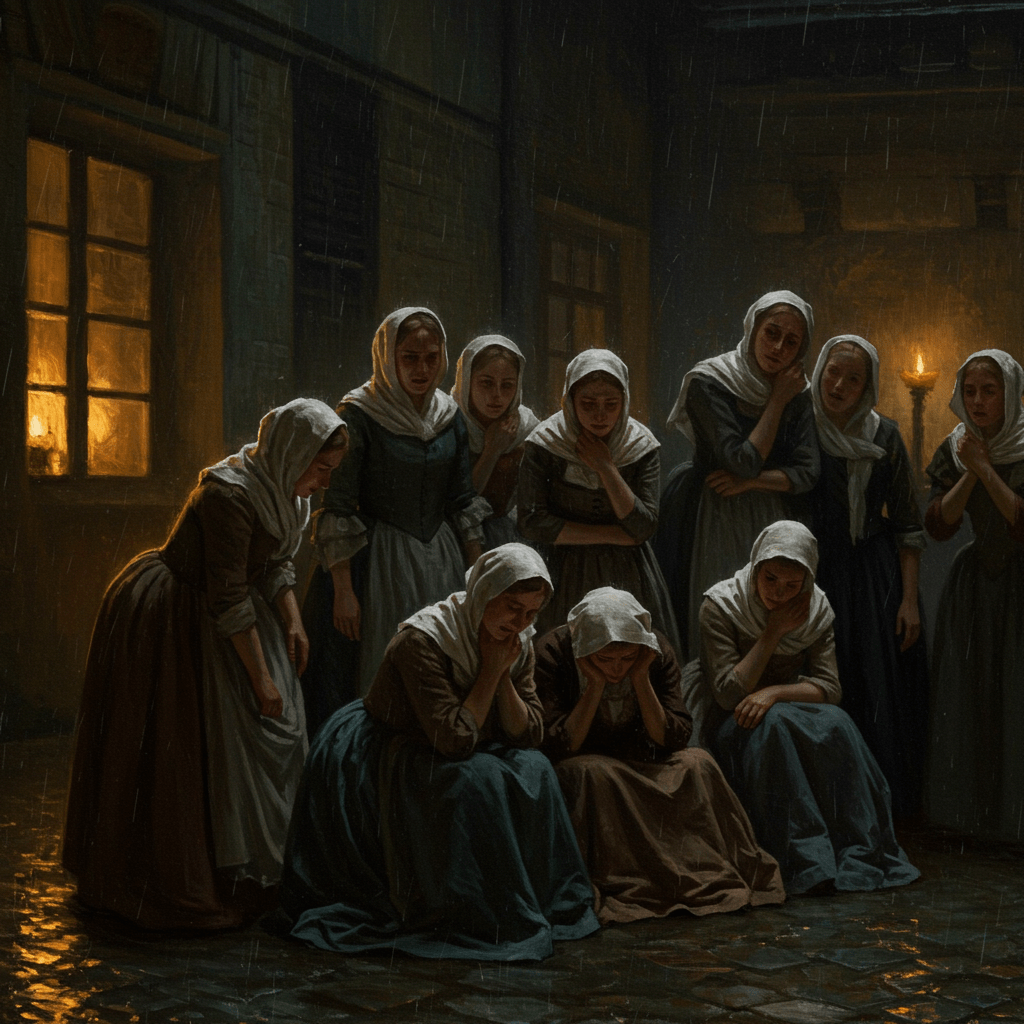

Leur modeste demeure, située dans le quartier populaire de Saint-Marcel, est désormais hantée par le silence et la peur. Les jours s’égrènent, lourds et interminables, pour Antoinette, l’épouse désemparée, et leurs trois enfants, petits êtres fragiles livrés à la misère grandissante. L’absence de Jean-Baptiste, le pilier de la famille, a créé une brèche béante dans leur quotidien, une blessure béante qui saigne à chaque instant.

La Chute d’un Pilier

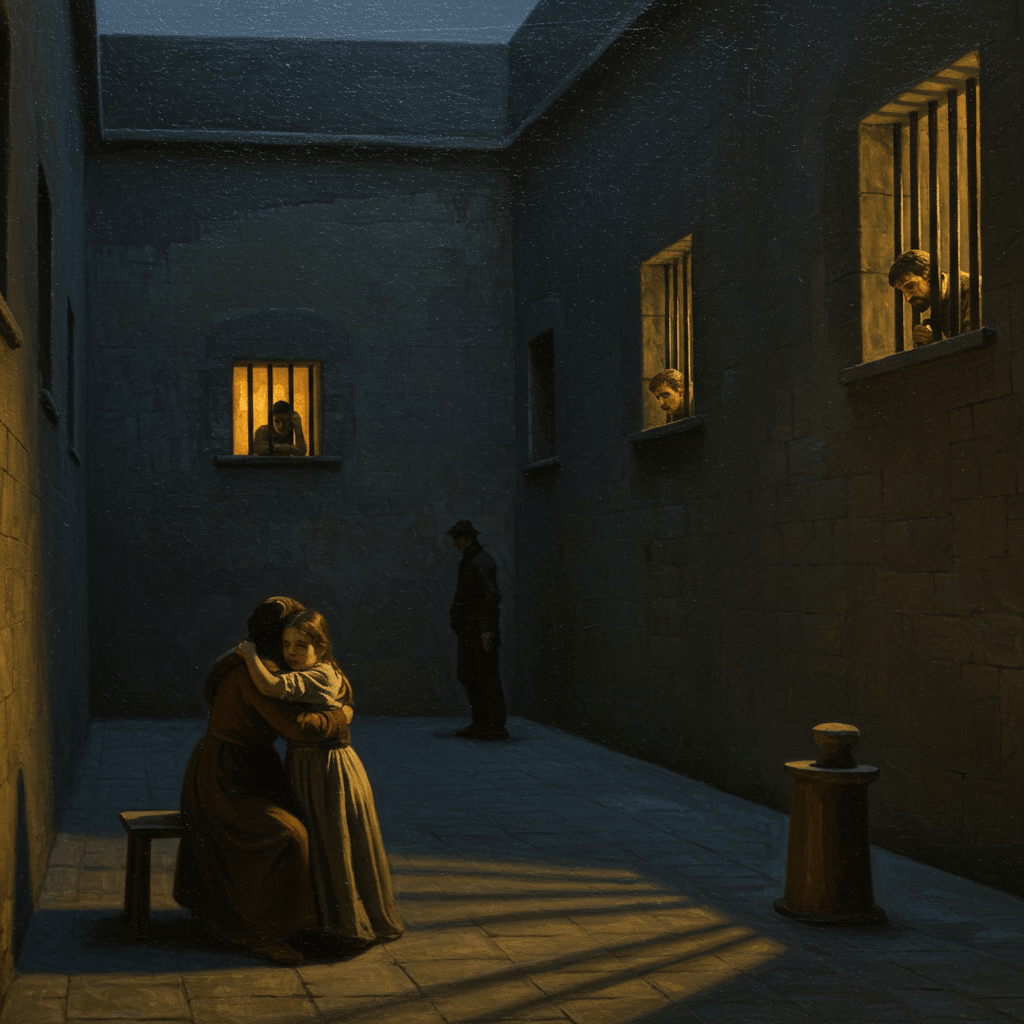

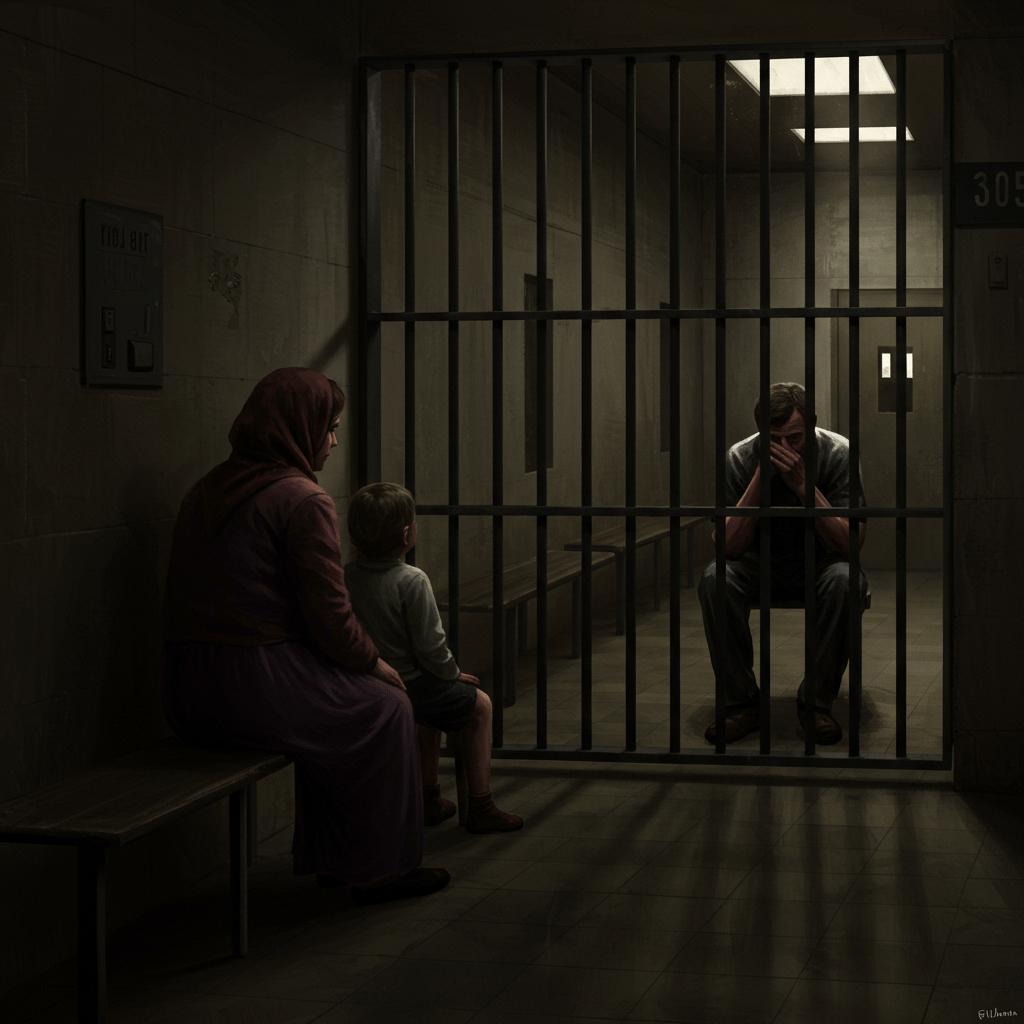

Jean-Baptiste, charpentier de son métier, était un homme travailleur et dévoué. Sa force physique, son honnêteté et sa joie de vivre animaient le foyer. Mais un soir fatidique, il fut accusé du vol d’une importante somme d’argent appartenant à un riche marchand de tissus. Malgré ses protestations, son témoignage fut balayé par celui du marchand, un homme influent dont la parole semblait peser plus lourd que la vérité. Condamné sans ménagement, il fut précipité dans les profondeurs froides et sombres de la prison de Bicêtre, laissant derrière lui une famille dévastée.

Le poids de la Privation

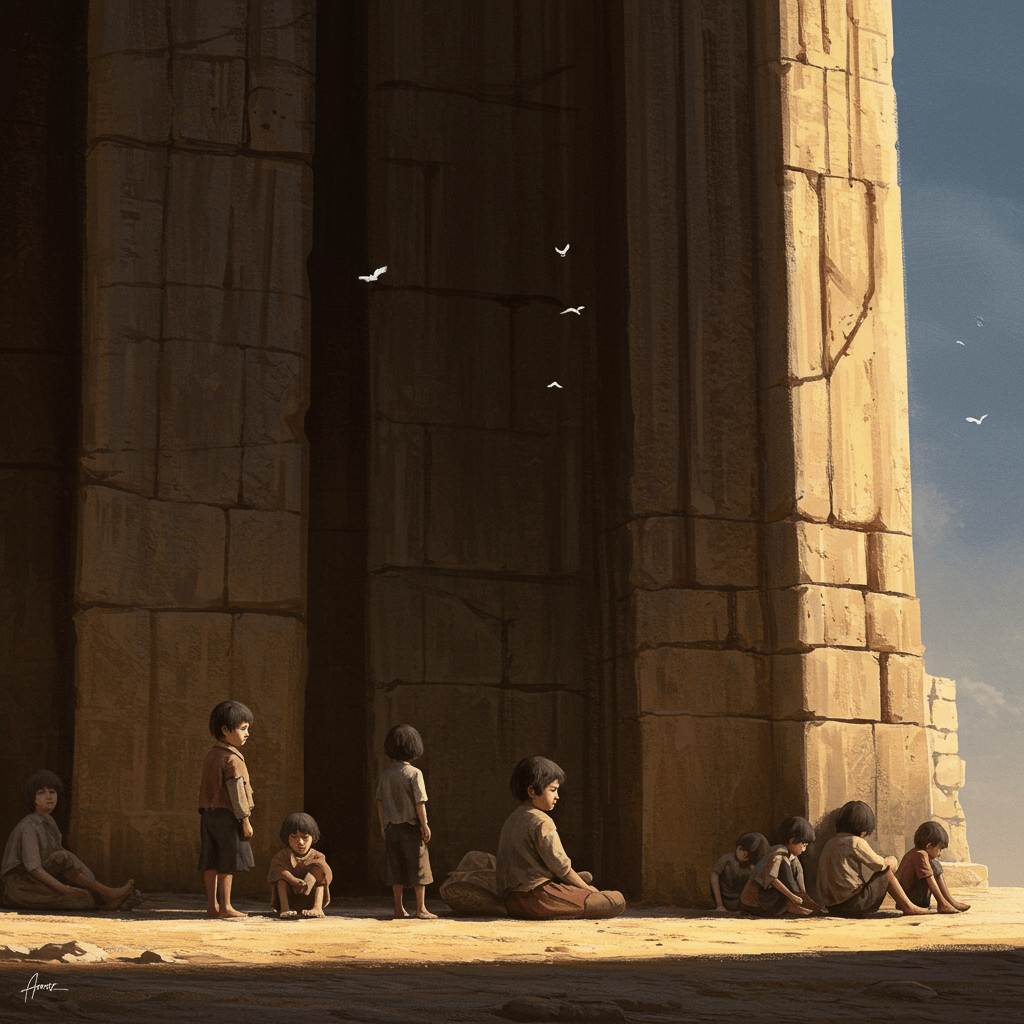

Antoinette, une femme au cœur noble et à la force tranquille, se retrouva confrontée à une réalité impitoyable. Sans l’apport financier de son époux, la famille tomba rapidement dans la pauvreté la plus extrême. Leur petite maison, déjà exiguë, devint une cage de misère. Le froid, la faim, et les maladies rôdaient sans cesse. Les enfants, autrefois souriants et pleins de vie, devinrent des ombres émaciées, leurs yeux grands ouverts sur un monde qui leur semblait cruel et injuste. Leur innocence, autrefois éclatante, était ternie par le poids de la désolation.

La Lutte pour la survie

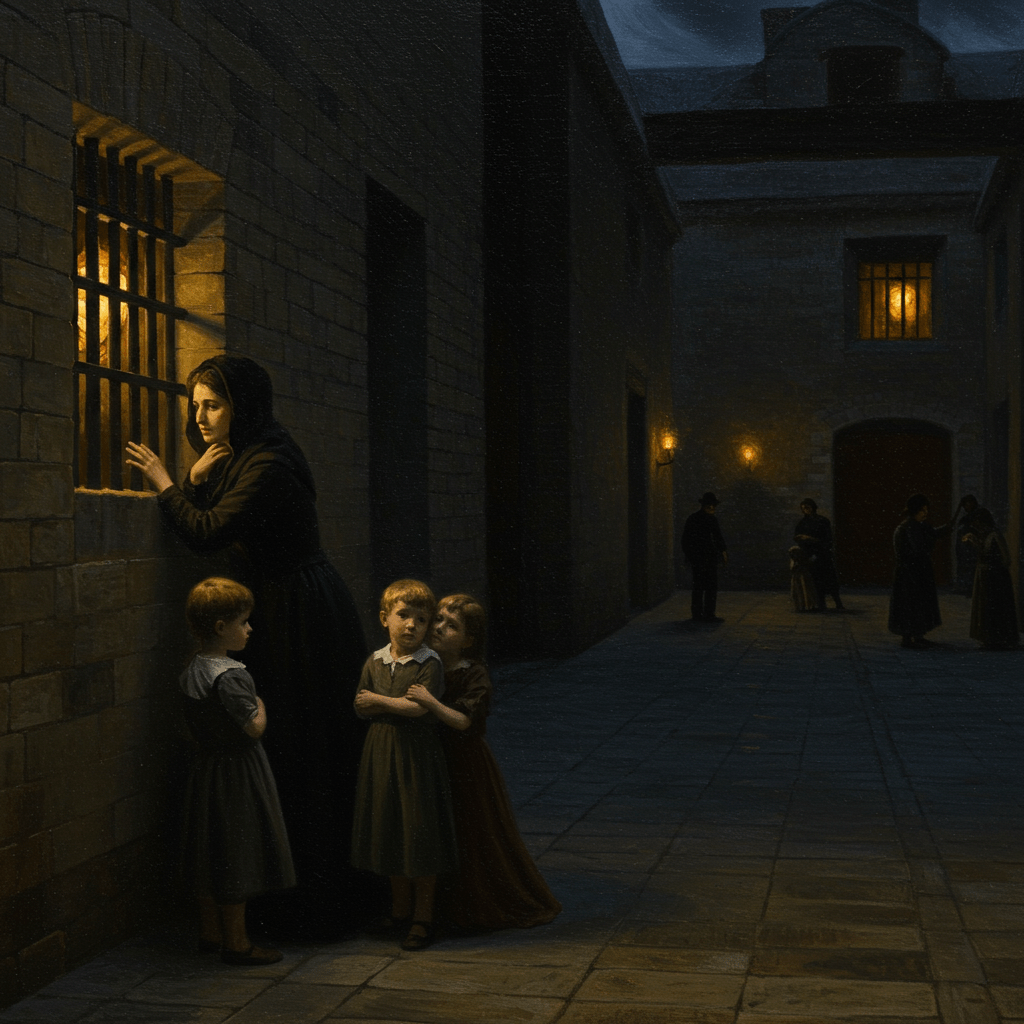

Pour survivre, Antoinette dut déployer une énergie surhumaine. Elle essaya de trouver du travail, mais les maigres salaires qu’elle obtenait ne suffisaient pas à nourrir sa famille. Elle dut vendre ses meubles, puis ses vêtements, au fil des jours, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. La faim rongeait le ventre de ses enfants, et les nuits étaient peuplées de larmes et de prières silencieuses. Chaque matin, c’était une bataille pour survivre, une lutte acharnée contre la misère qui menaçait d’engloutir sa famille.

L’Espérance ténue

Malgré le désespoir qui la rongeait, Antoinette ne perdit jamais l’espoir. Elle écrivit des lettres à son mari, des lettres pleines d’amour et de courage, des lettres qui témoignaient de sa détermination à préserver sa famille malgré les épreuves. Elle chercha également de l’aide auprès de ses voisins, des âmes généreuses qui partagèrent avec elle ce qu’elles pouvaient. Elle était une figure de résistance dans ce monde cruel, un phare dans la nuit sombre de la misère. Elle tenait bon, pour elle, pour ses enfants, et pour l’espoir d’un jour retrouver son mari.

Des années passèrent. Le sort des Dubois devint un symbole des ravages causés par l’incarcération, une tragédie silencieuse qui se répétait dans de nombreux foyers. La libération de Jean-Baptiste, finalement obtenue après une longue et difficile bataille judiciaire, ne put effacer les cicatrices profondes laissées par l’épreuve. La famille, malgré sa réunification, portait à jamais les stigmates de la désolation. Leur histoire, un cri silencieux au cœur de la société, résonne encore aujourd’hui, un témoignage poignant des conséquences dévastatrices de l’incarcération sur les familles.