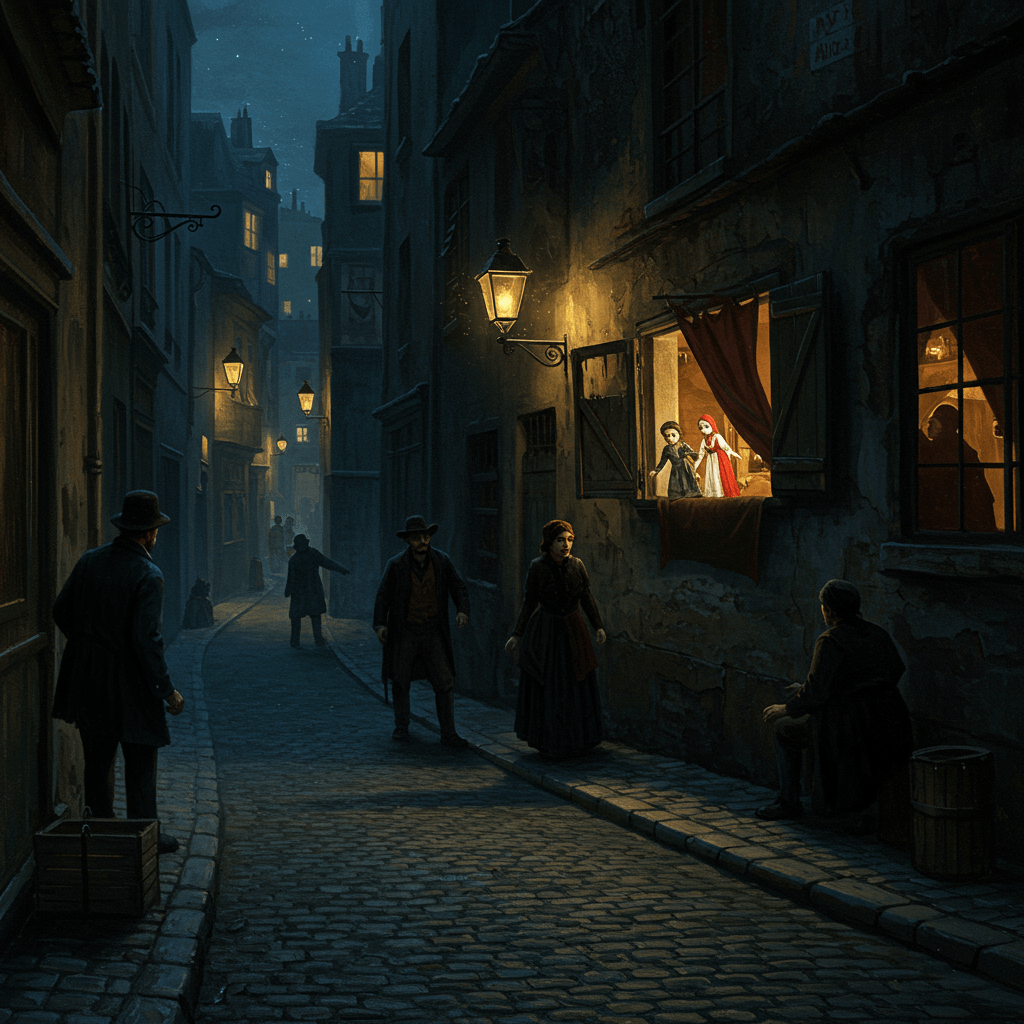

Paris, 1830. Une bise glaciale s’engouffrait dans les ruelles étroites, caressant les murs de pierre et chuchotant des secrets à travers les vitres givrées. L’odeur âcre du charbon se mêlait à celle, plus douce, des croissants chauds qui sortaient des boulangeries, un contraste saisissant reflétant la société elle-même : un mélange de pauvreté et d’opulence, de liberté et de contrôle. Dans l’ombre des salons cossus et des cabarets enfumés, une bataille invisible se déroulait, une lutte acharnée pour le contrôle de l’information, une lutte qui allait façonner le destin de la France.

Le règne de Charles X était celui d’un ordre strict, d’une main de fer qui cherchait à étouffer toute velléité d’opposition. La presse, pourtant jeune et bouillonnante, était soumise à une censure implacable. Les journaux, ces chiens mordants de la vérité, étaient tenus en laisse courte par une police des mœurs impitoyable, prête à museler quiconque osait s’écarter du discours officiel. Les ciseaux de la censure, aiguisés et implacables, découpaient sans ménagement les articles jugés subversifs, laissant derrière eux des pages mutilées, des vérités amputées.

La Presse Royale et ses Lackeys

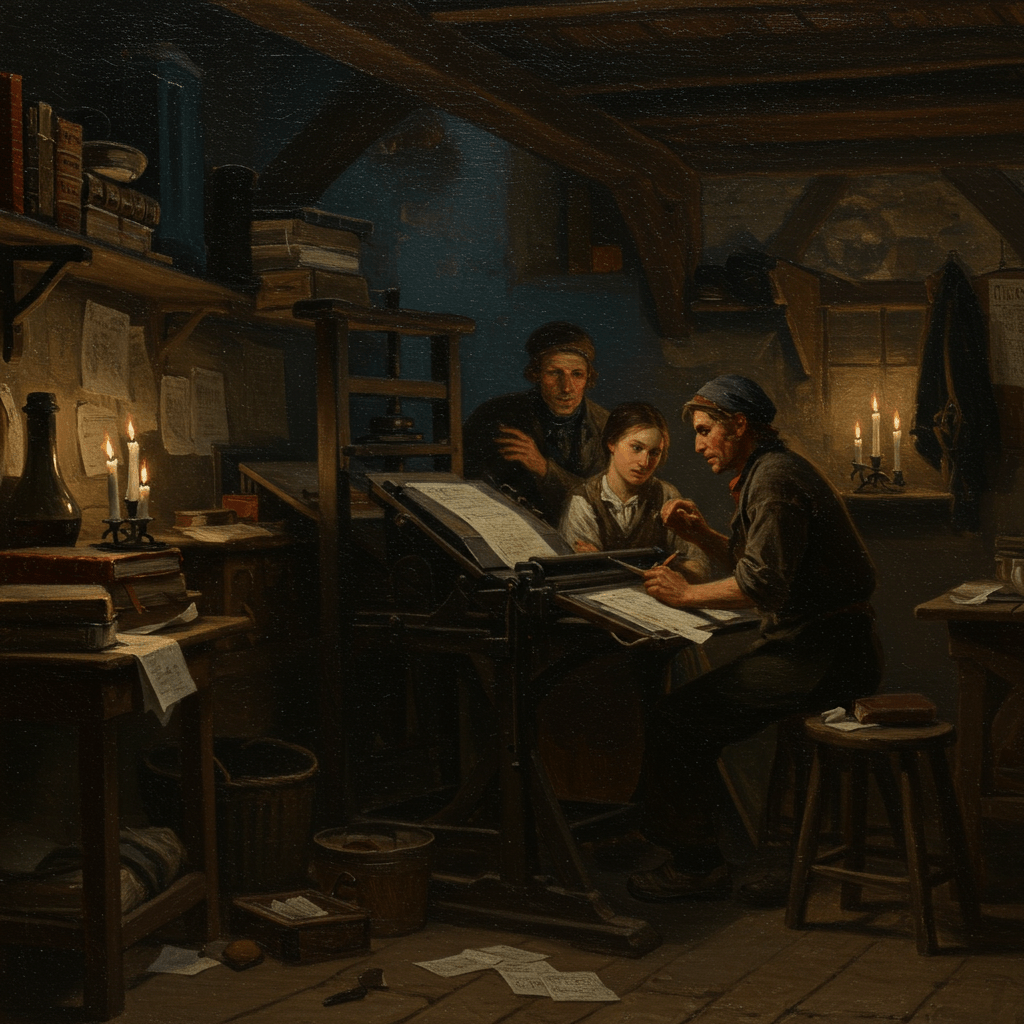

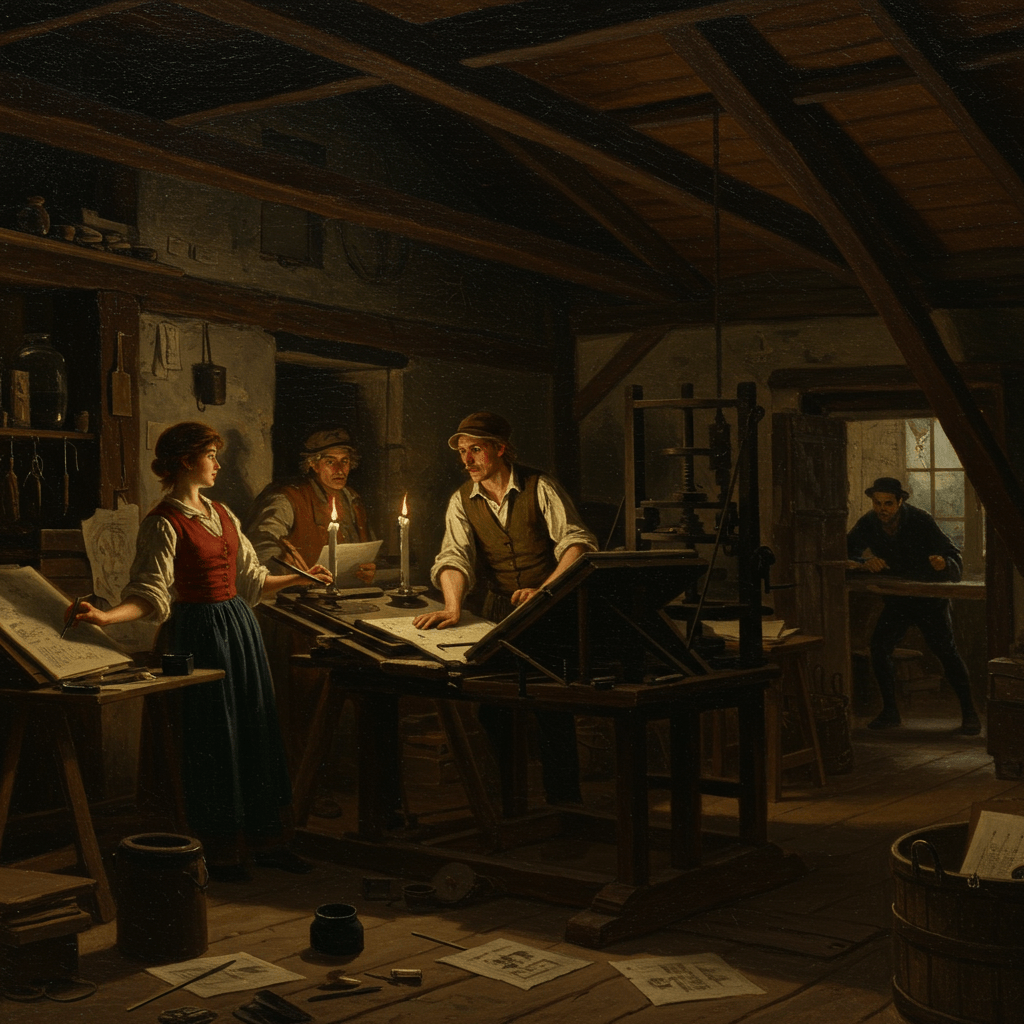

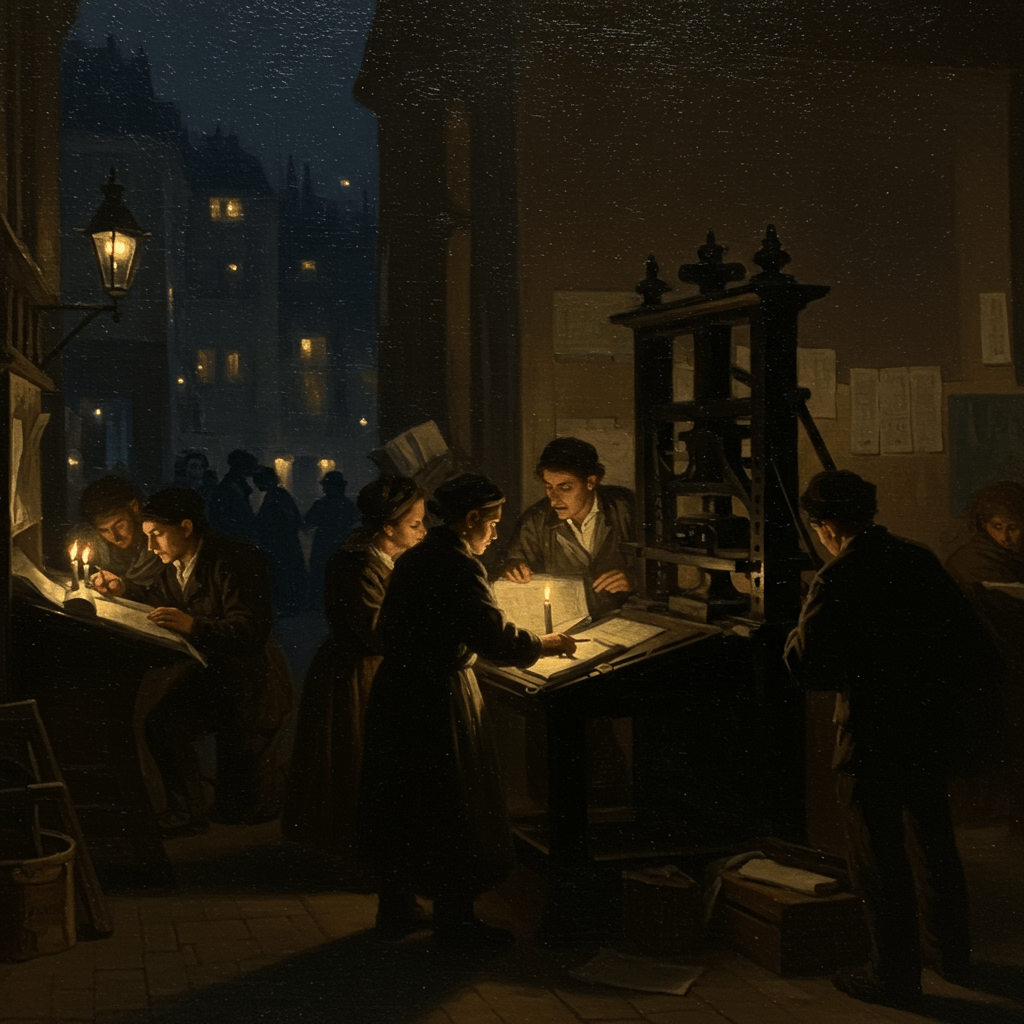

La presse royale, docile et servile, servait de caisse de résonance au pouvoir, propageant une vision idyllique d’un royaume stable et prospère. Des journaux comme le «Journal de Paris» étaient financés par le gouvernement et louaient les bienfaits du règne, minimisant les souffrances du peuple et glorifiant les actions du roi. Mais dans les ruelles obscures, dans les imprimeries clandestines, une autre presse prenait racine, une presse rebelle qui osait contester l’ordre établi. Ces journaux clandestins, imprimés sur du papier de mauvaise qualité, avec des caractères usés et des encres fanées, étaient les voix des sans-voix, les porte-parole d’une société lasse de la tyrannie et assoiffée de liberté.

Les Libéraux et leurs Encres Révolutionnaires

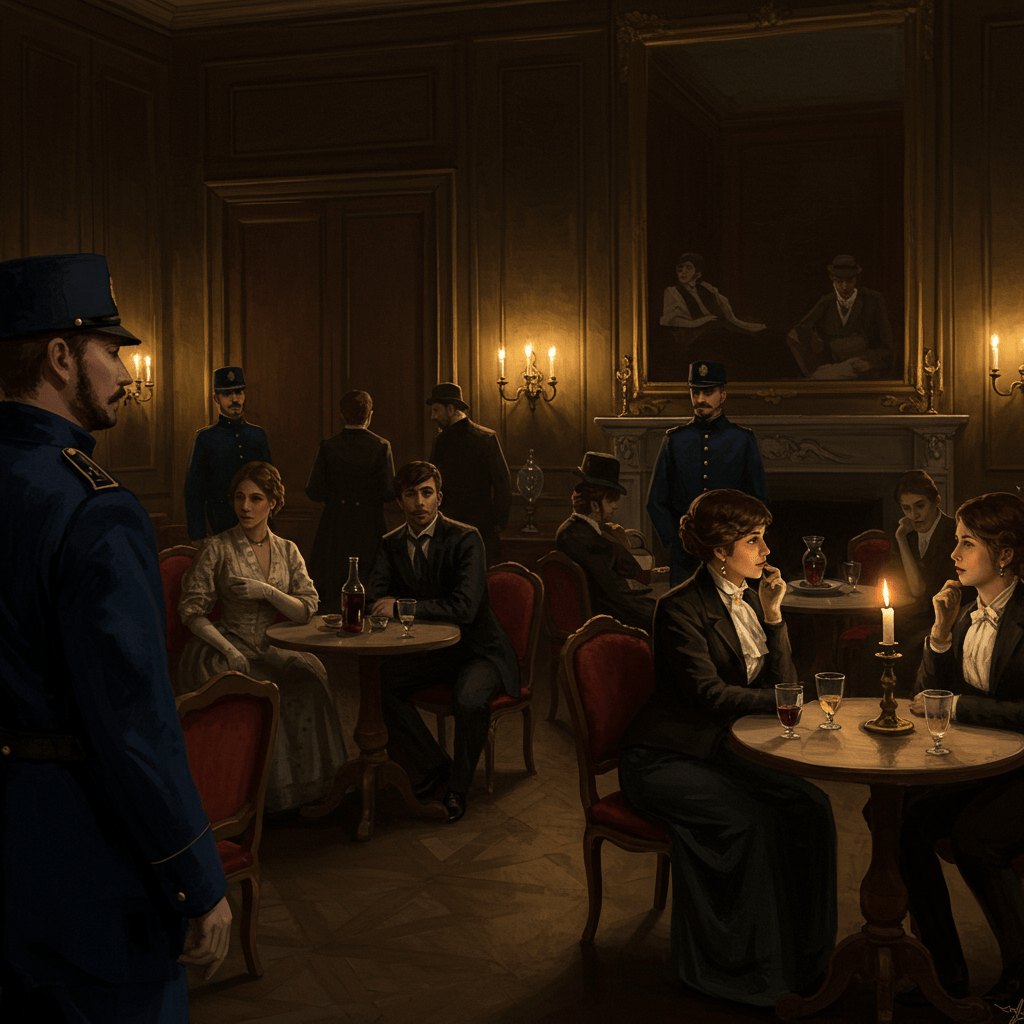

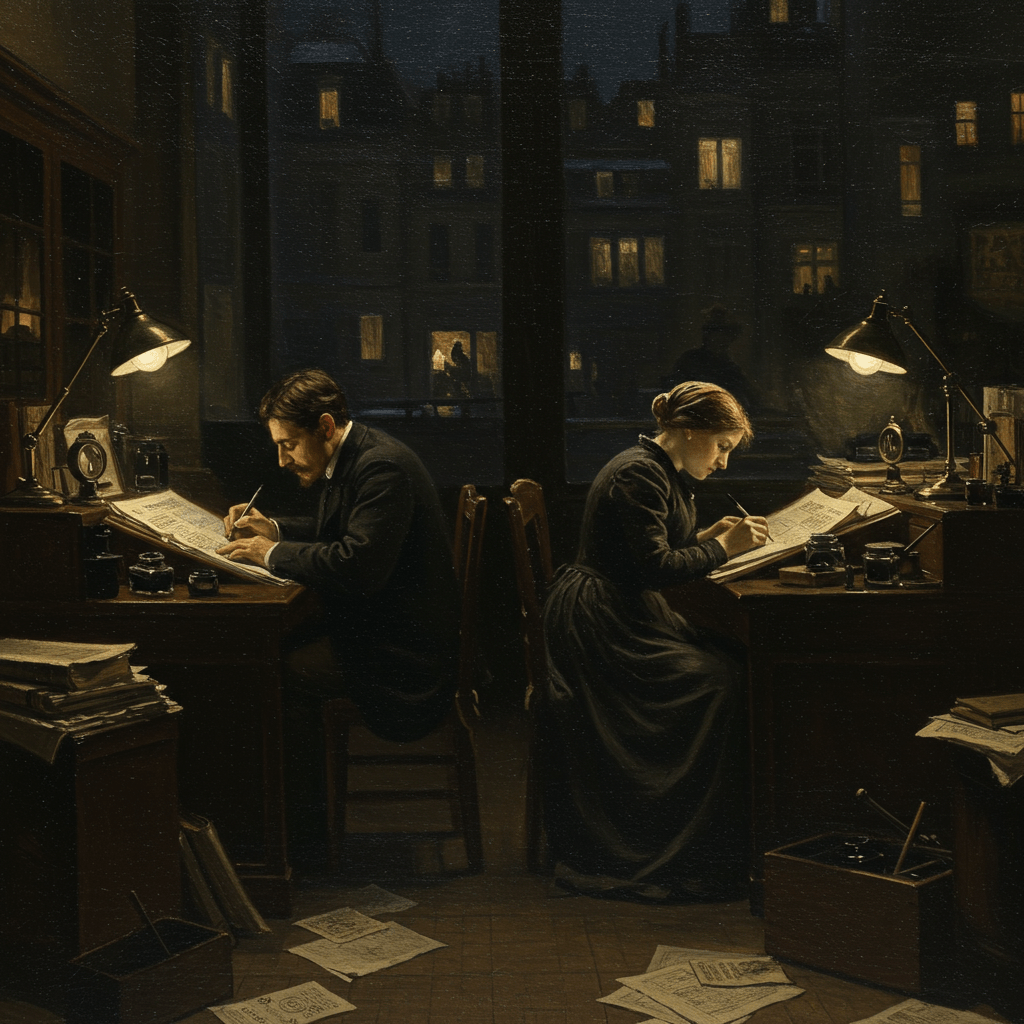

Les libéraux, ces intellectuels audacieux et révolutionnaires, représentaient une menace constante pour le pouvoir. Ils utilisaient la presse comme une arme, une épée acérée pour combattre la censure et diffuser leurs idées. Des plumes comme celles de Benjamin Constant ou de François Guizot, incisives et percutantes, dénonçaient les abus du pouvoir, appelaient à la liberté d’expression et réclamaient des réformes politiques audacieuses. Leur combat était périlleux, chaque article publié était un acte de courage, une provocation assumée. La surveillance était omniprésente, les agents de la police des mœurs se cachaient dans l’ombre, guettant le moindre signe de rébellion.

Les Ciseaux de la Censure: Un Instrument de Peur

La censure était un instrument de peur, un moyen efficace pour maintenir le pouvoir en place. Chaque article était scruté, chaque mot pesé. Les ciseaux de la censure étaient impitoyables, coupant sans hésitation les passages jugés trop audacieux, trop critiques. Les journalistes étaient contraints à l’autocensure, apprenant à naviguer entre les lignes, à exprimer leurs idées de manière subtile, à utiliser le double sens et l’allégorie pour contourner la vigilance des censeurs. C’était un jeu dangereux, un jeu où la liberté se jouait à un fil.

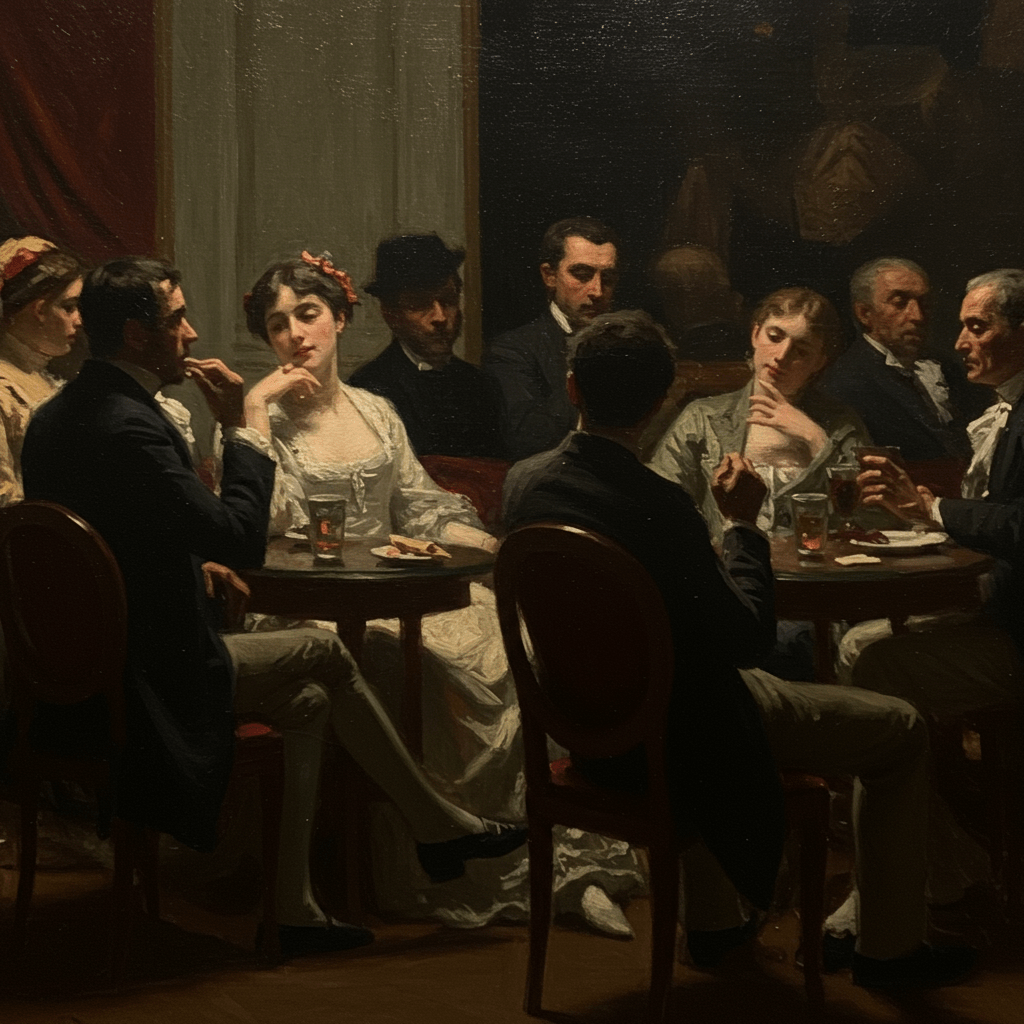

Les Salons et les Secrets Murmurés

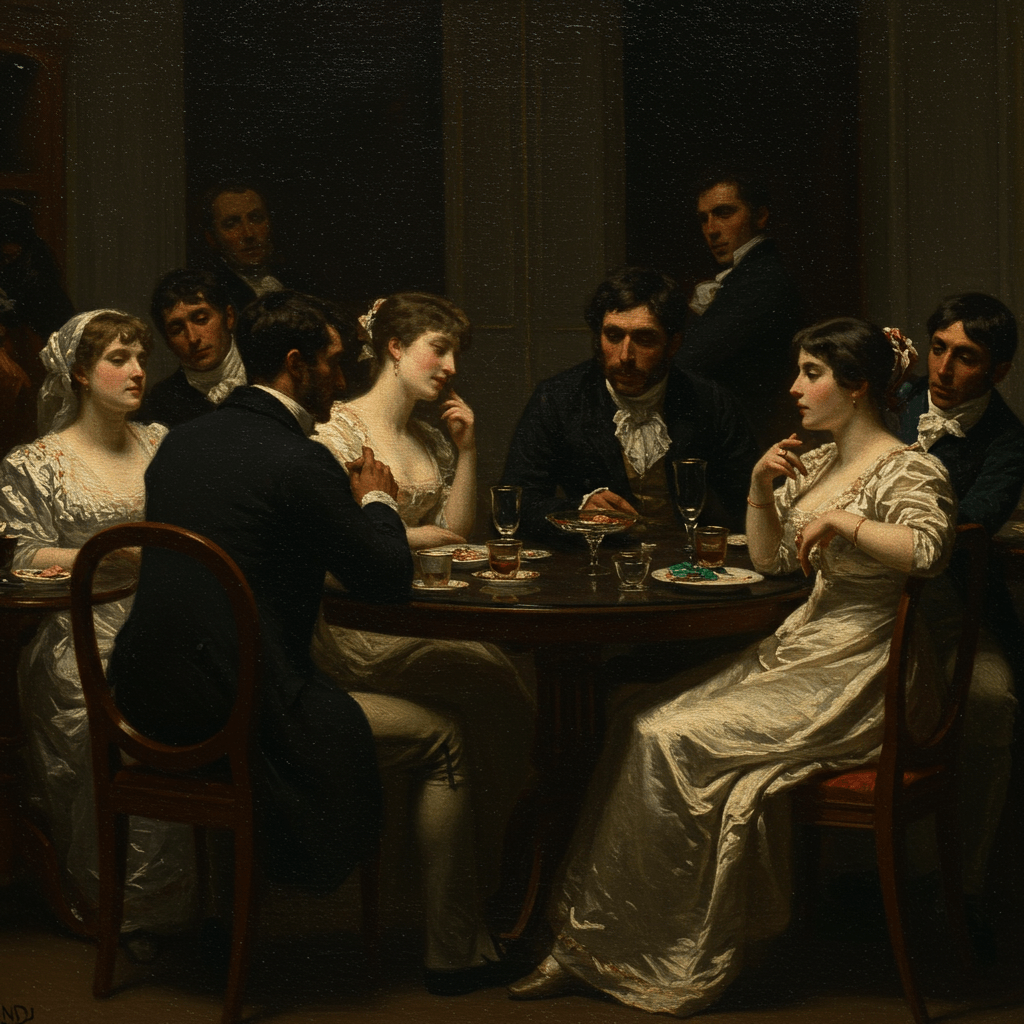

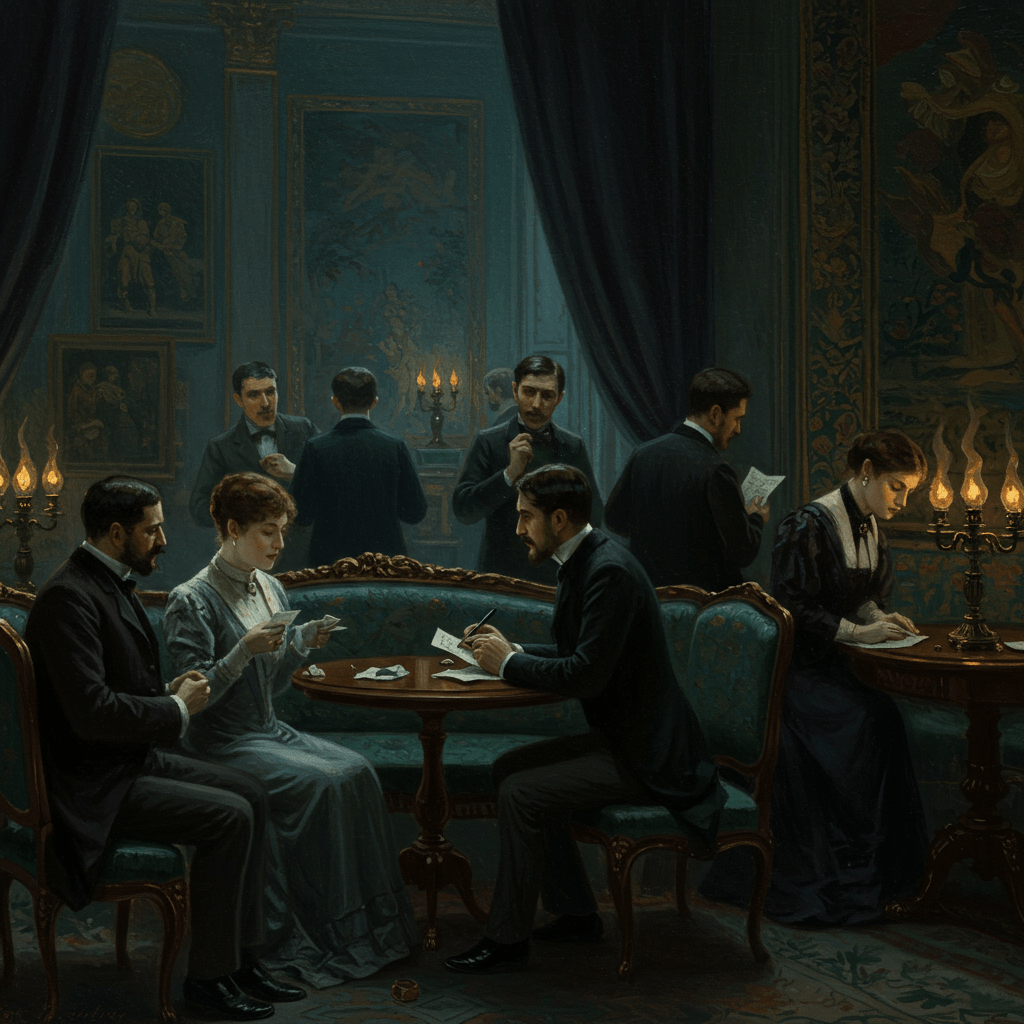

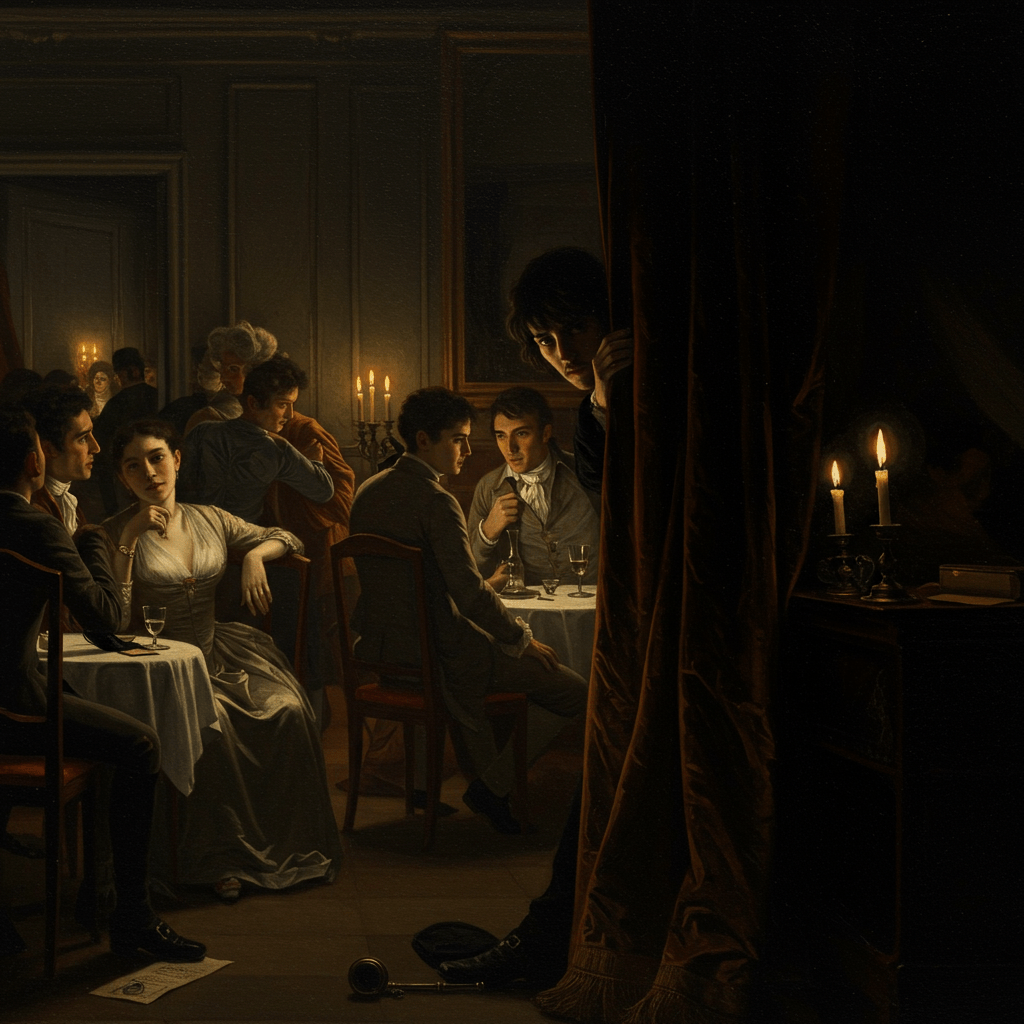

Malgré la censure, la vérité trouvait toujours un chemin. Dans les salons littéraires, ces îlots de liberté au cœur de Paris, les intellectuels se réunissaient pour échanger des idées et partager des informations. Des conversations animées, des débats passionnés, des secrets murmurés à l’oreille, tout contribuait à une résistance silencieuse, une opposition discrète mais déterminée. Les salons étaient des espaces de liberté, des refuges contre la brutalité de la censure, où la parole pouvait circuler librement, même si elle restait confidentielle.

La lutte pour le contrôle des médias était une lutte pour le contrôle de l’opinion publique, une lutte pour le contrôle du destin de la nation. La Révolution de Juillet, quelques années plus tard, serait le témoignage éclatant de la puissance de la presse et de la détermination du peuple français à conquérir sa liberté. Les ciseaux de la censure, autrefois si tranchants, se brisèrent sous le poids de la révolte, laissant place à une ère nouvelle, une ère où la liberté de la presse, même imparfaite, triompherait.