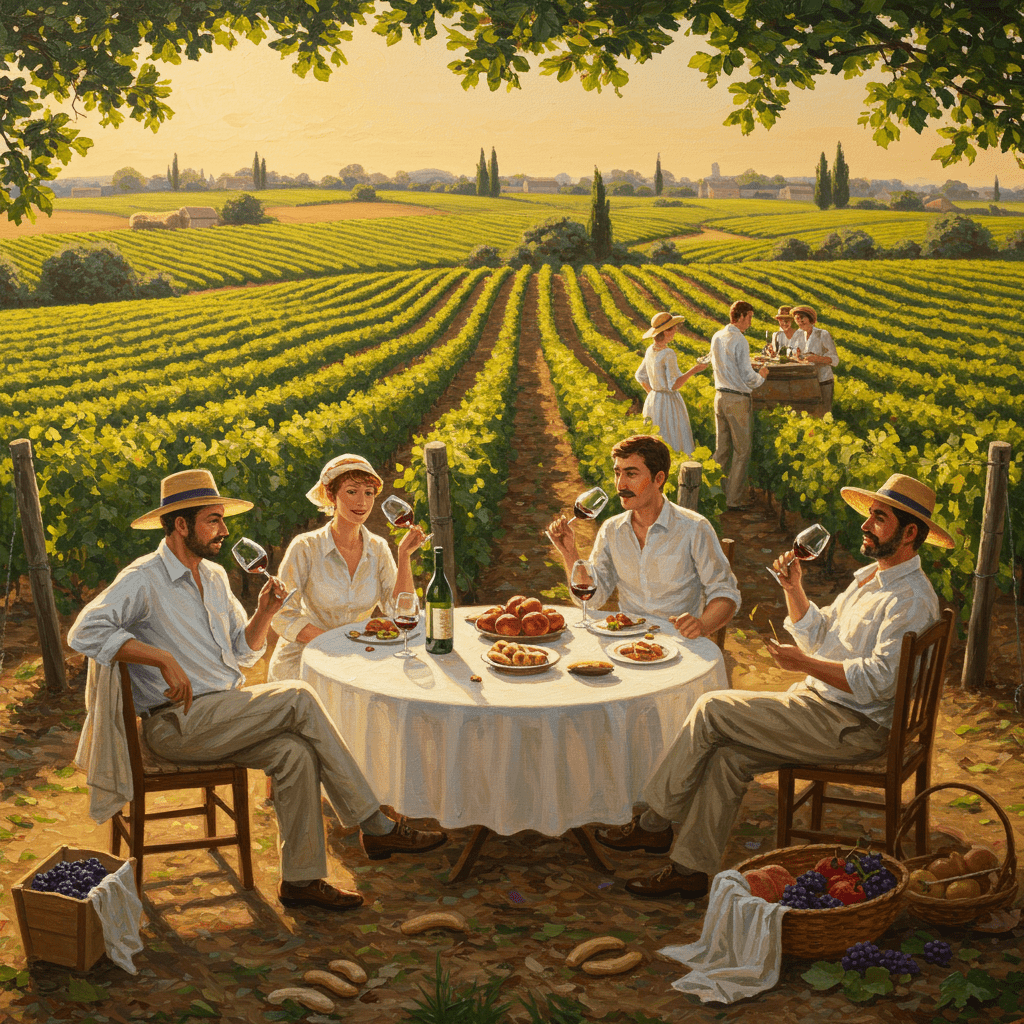

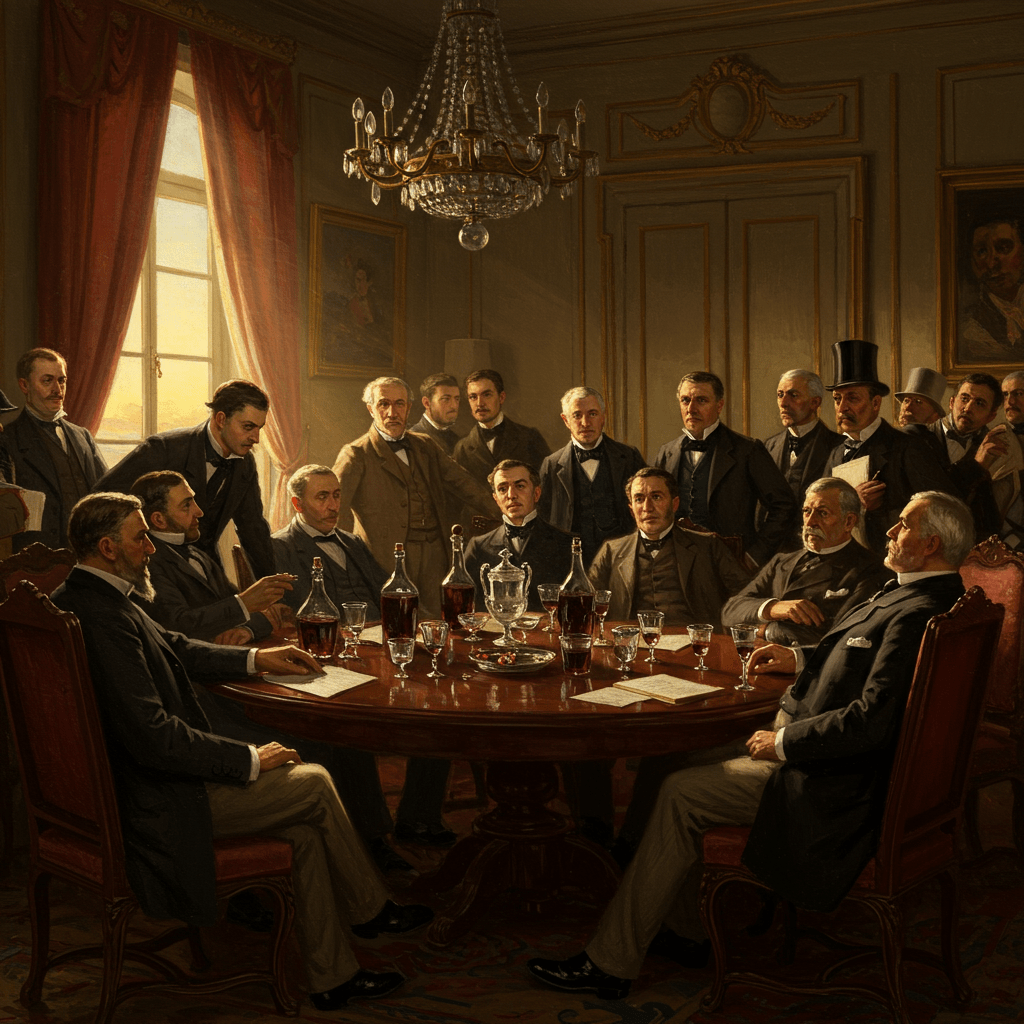

L’année est 1855. Un soleil estival darde ses rayons sur les vignobles bordelais, dorant les feuilles de vigne et mûrissant les raisins gorgés de jus. Dans les châteaux majestueux, se déroule une scène digne des plus grands romans. Des hommes d’affaires, des négociants, des experts, se réunissent, le regard grave et attentif, pour un événement qui allait marquer à jamais l’histoire du vin français : la classification officielle des vins de Bordeaux. C’est une époque où le prestige, la renommée, se bâtissaient sur la qualité, sur le terroir, sur une histoire séculaire transmise de génération en génération, comme un héritage précieux.

Le marché du vin, alors déjà florissant, connaissait une effervescence particulière. Les vins français, et plus particulièrement ceux de Bordeaux, étaient convoités à travers le monde, symboles de luxe et de raffinement. Mais la multitude de crus, la disparité de leurs qualités, rendaient le choix complexe pour les acheteurs étrangers. La nécessité d’une classification officielle, d’une garantie de qualité, se faisait sentir, comme un besoin vital pour préserver la réputation et la valeur des meilleurs vins de France.

La Naissance d’un Système de Classification

La création de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) ne fut pas le fruit du hasard. Elle résulta d’un long processus, d’un combat mené par les vignerons eux-mêmes, soucieux de protéger leur savoir-faire ancestral et la spécificité de leurs terroirs. Ces hommes, fiers de leurs terres et de leurs traditions, ont lutté contre la fraude et l’uniformisation, contre ceux qui cherchaient à imiter la qualité exceptionnelle de leurs produits en utilisant des techniques moins nobles. Ils ont compris que la protection de leurs appellations était la clé de voûte de la pérennité de leur activité et de la richesse de leur héritage.

Le système des appellations d’origine, véritable bouclier contre l’imitation, s’est développé progressivement, en intégrant des éléments géographiques, climatiques et historiques, pour définir avec précision les caractéristiques uniques de chaque vin. Ce fut un travail de titan, un minutieux examen des sols, des cépages, des méthodes de culture et de vinification, afin d’établir des critères rigoureux et incontestables.

Le Terroir: Une Alchimie Unique

Au cœur même de ce système de classification, on trouve le terroir, ce concept si cher aux vignerons français. Il ne s’agit pas simplement d’un lieu géographique, mais d’une véritable alchimie entre le sol, le sous-sol, le climat, l’exposition au soleil, et le savoir-faire de l’homme. Chaque région viticole possède un terroir unique, une personnalité propre qui se reflète dans le caractère inimitable de ses vins. Le terroir est le garant de l’authenticité, la clé de voûte du prestige des appellations françaises.

On imagine les débats passionnés, les controverses acharnées, lors de l’établissement de ces classifications. Des générations de vignerons ont transmis leur savoir, leurs secrets, leurs techniques, pour défendre l’identité de leurs vins. Ils ont lutté pour que chaque appellation reflète fidèlement le fruit de leur labeur, de leur passion, de leur respect pour la terre et pour la tradition.

La Défense du Prestige: Un Combat Permanent

L’obtention d’une appellation d’origine n’est pas une simple formalité administrative. C’est le couronnement d’un long processus, d’une quête constante de l’excellence. Les vignerons doivent respecter un cahier des charges strict, contrôler la qualité de leurs raisins, maîtriser les techniques de vinification, et garantir l’authenticité de leurs produits. C’est une responsabilité immense, une mission sacrée pour ceux qui portent haut le flambeau du prestige vinicole français.

Mais la défense du prestige des appellations d’origine est un combat permanent. La concurrence internationale est rude, les tentations de la simplification et de l’industrialisation sont fortes. Les vignerons doivent sans cesse faire preuve d’innovation, d’adaptation, sans jamais trahir les valeurs qui ont fait la grandeur des vins français. Ils doivent préserver l’équilibre subtil entre tradition et modernité, entre respect du passé et anticipation de l’avenir.

Le Futur des Appellations d’Origine

Aujourd’hui, les appellations d’origine contrôlée restent un symbole de prestige et de qualité pour les vins français. Elles constituent un gage d’authenticité et de traçabilité, une garantie pour le consommateur. Cependant, les défis sont nombreux : la préservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre les maladies de la vigne. Les vignerons français doivent relever ces défis pour assurer la pérennité de leurs appellations et le rayonnement des vins français à travers le monde. L’histoire des appellations d’origine est une aventure humaine, un récit épique qui se poursuit aujourd’hui, porté par la passion et le dévouement des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à la culture de la vigne et à l’élaboration des grands crus de France.

Le système des appellations d’origine, fruit d’un long processus historique, a su s’imposer comme un véritable rempart contre l’anonymat et l’uniformisation. Il demeure, aujourd’hui encore, un gage d’excellence et de prestige, un symbole de l’identité vinicole française, une source de fierté pour les vignerons et un plaisir exquis pour les amateurs du monde entier. La légende du vin français, écrite goutte par goutte, continue de s’écrire.