L’année est 1870. Une douce odeur de pain chaud et de fromage de chèvre embaume les rues de Paris. Mais derrière cette façade idyllique, une bataille se joue, silencieuse mais cruciale : celle de la défense du goût national. Le Second Empire, rongé par les préoccupations politiques, voit l’ombre de la concurrence étrangère menacer les produits français, ces saveurs qui incarnent l’âme même de la patrie. Dans les salons feutrés, les débats font rage ; l’État, tiraillé entre les impératifs économiques et le maintien d’un patrimoine culinaire, cherche des alliés puissants.

Car il ne s’agit pas simplement de fromages et de vins ; il s’agit de l’identité française elle-même, de son terroir, de son histoire. Chaque bouchée, chaque gorgée, raconte un récit, un héritage transmis à travers les générations. Or, la révolution industrielle, cette force formidable qui a transformé le visage de la France, menace de submerger ce trésor national sous une vague d’uniformisation, d’un goût fade et impersonnel, importé d’outre-Atlantique ou d’Angleterre.

Le Ministère du Goût : Une Idée Révolutionnaire

L’idée germe alors dans l’esprit de quelques visionnaires, au sein même du gouvernement. Un ministère du Goût ? Une audace insensée, certains murmurent. Mais le ministre de l’Agriculture, un homme visionnaire et pragmatique, voit plus loin. Il comprend que la défense du goût national est intimement liée à la prospérité économique du pays. Il imagine une collaboration inédite entre l’État et les entrepreneurs, une alliance stratégique pour protéger et promouvoir les produits français, de la campagne aux tables des plus grands restaurants de Paris.

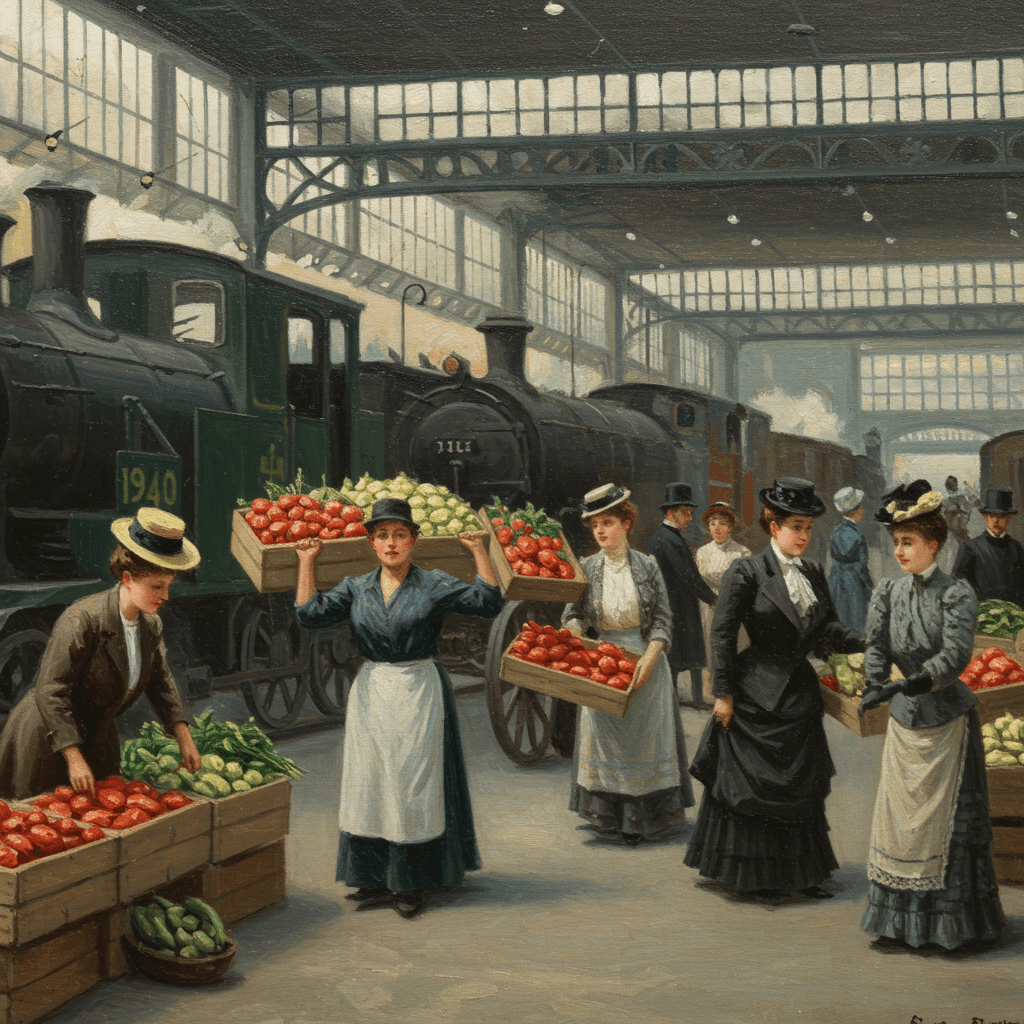

Il s’agit de créer un réseau, un écosystème de producteurs, d’artisans, de négociants, tous unis par la défense d’une cause commune : le goût de la France. Des subventions sont octroyées aux producteurs respectant des critères de qualité stricts, des normes sont établies pour garantir l’authenticité des produits, et des campagnes de publicité, audacieuses pour l’époque, sont lancées pour faire connaître ces saveurs exceptionnelles au public.

Les Entrepreneurs du Goût : Une Renaissance Artistique

Mais l’État seul ne suffit pas. Il faut des acteurs privés, des entrepreneurs audacieux et passionnés, prêts à relever le défi. Ces hommes, souvent issus des familles de producteurs ou de négociants, comprennent l’enjeu. Ils investissent dans de nouvelles techniques de production, dans des emballages plus modernes, et dans des réseaux de distribution plus efficaces. Ils voient dans la défense du goût national non seulement une mission patriotique, mais aussi une formidable opportunité économique.

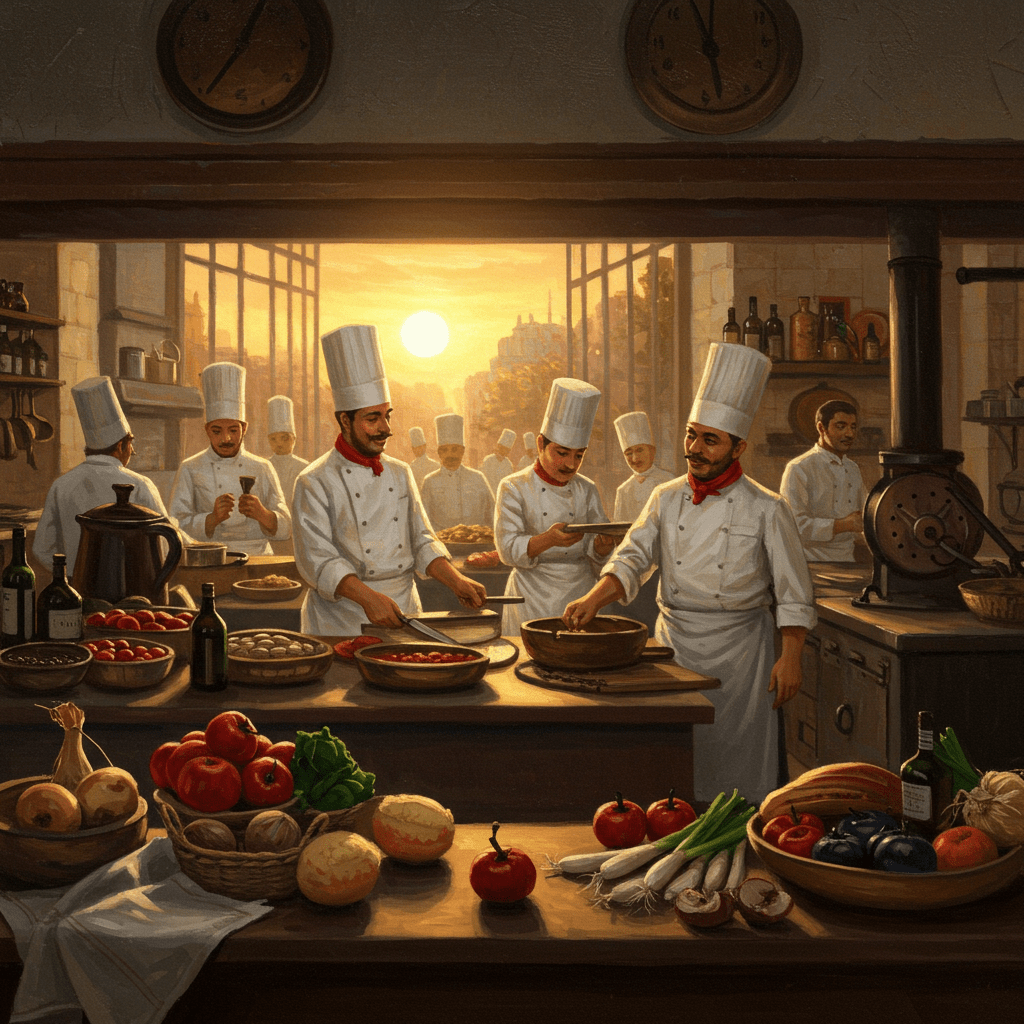

Des figures légendaires émergent alors, tels ces fromagers de Bourgogne qui perfectionnent la fabrication de leurs spécialités, ces vignerons de Bordeaux qui mettent au point de nouvelles méthodes de vinification, ces boulangers parisiens qui innovent dans l’art de la pâtisserie. Ils sont les artisans d’une renaissance artistique et gustative, les défenseurs d’un patrimoine unique au monde.

L’Exposition Universelle de 1889 : Un Triomphe Culinaire

L’Exposition Universelle de 1889 marque un tournant. Le pavillon français, dédié aux produits régionaux, est une véritable ode aux saveurs de la France. Des montagnes de fromages, des rivières de vins, des plateaux de charcuterie, une symphonie de couleurs et d’arômes. Le public, venu du monde entier, est conquis. La France, non seulement berceau de la culture et des arts, mais aussi le pays du goût par excellence.

La collaboration entre l’État et les entrepreneurs s’avère un succès retentissant. Les produits français, autrefois menacés par la concurrence étrangère, s’imposent comme des références mondiales. Les exportations explosent, contribuant à la croissance économique du pays. Le goût de la patrie, jadis une simple notion, est devenu un véritable atout national.

La Légende du Goût : Un Héritage pour les Siècles

Au-delà des chiffres et des succès commerciaux, c’est une véritable légende qui prend forme. La légende du goût français, une histoire de passion, de savoir-faire, et de collaboration fructueuse entre l’État et les entrepreneurs. Une histoire qui se transmet à travers les générations, inspirant de nouveaux artisans, de nouveaux visionnaires, à poursuivre le combat pour la défense de ces saveurs qui ont fait la gloire de la France.

Ce modèle, cette alliance entre le public et le privé, pour la protection d’un patrimoine culinaire national, reste un exemple remarquable pour les décennies à venir, une démonstration que l’État peut et doit s’investir dans la préservation de l’identité culturelle d’un pays, par le biais d’une collaboration intelligente et dynamique avec ses entrepreneurs.