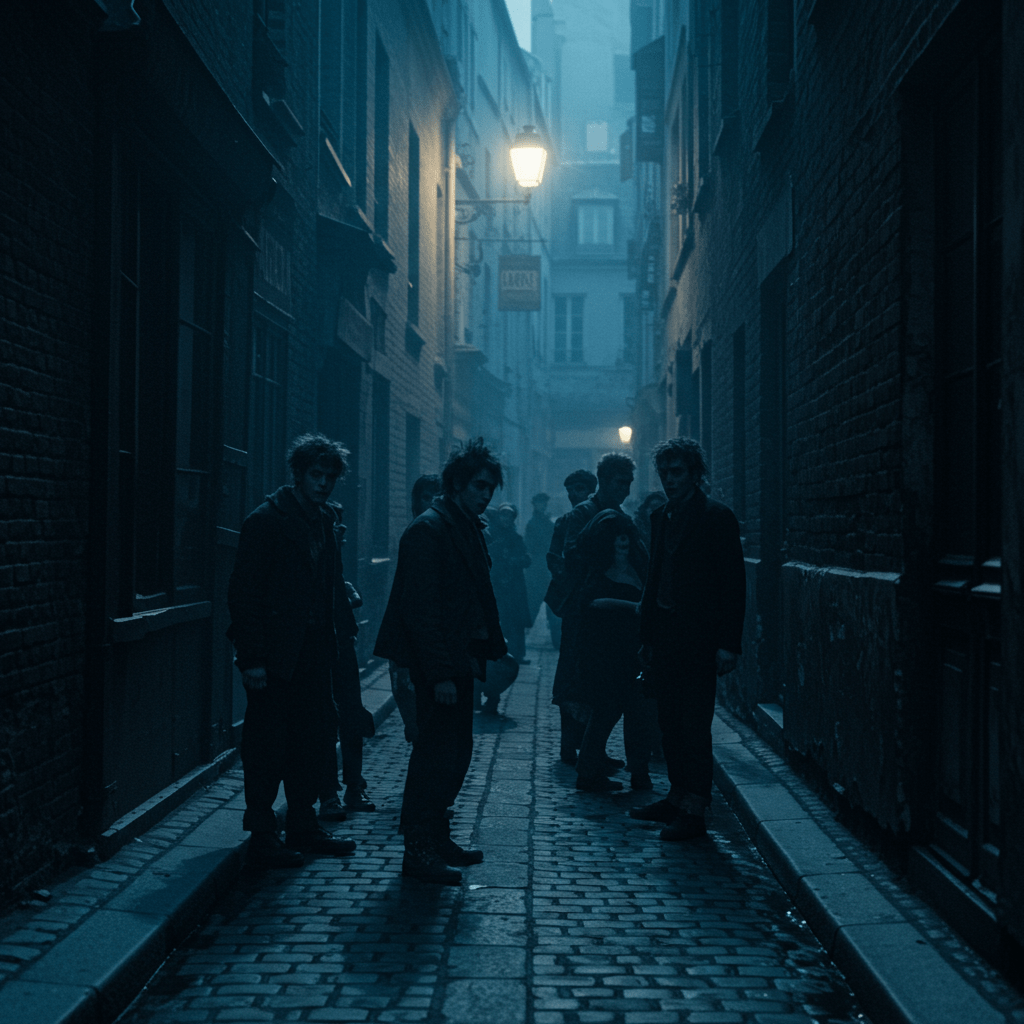

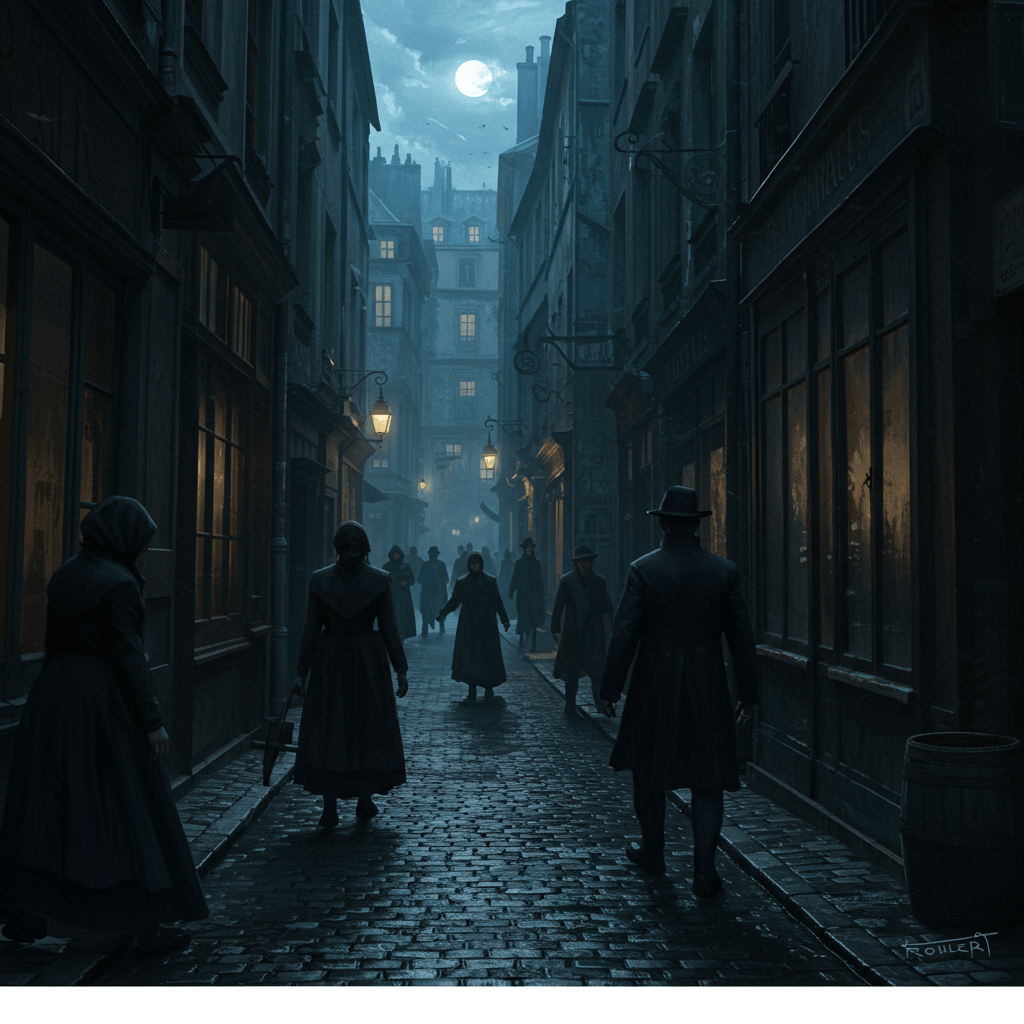

Mes chers lecteurs, osez plonger avec moi dans les entrailles obscures de notre belle capitale! Laissez-vous guider par la lueur vacillante d’une lanterne à travers les ruelles sinueuses et fangeuses où, murmure-t-on, se tapissent encore les spectres de la Cour des Miracles. Car si le pavé parisien a recouvert ses vestiges physiques, son écho résonne toujours, vibrant dans les pages des romans populaires, dans les airs des chansons de rue, et dans les craintes secrètes qui hantent les salons bourgeois.

Il ne s’agit point ici d’une simple plongée dans le passé, mais d’une exploration de la manière dont l’ombre de cette société clandestine, ce royaume de la misère et de la malice, continue de fasciner et d’effrayer. Nous allons dénicher les traces de ces vagabonds et rois de la nuit dans les œuvres qui ont façonné l’imaginaire populaire, révélant comment la Cour des Miracles est devenue un symbole puissant, un miroir déformant de nos propres peurs et fascinations.

La Cour des Miracles: Un Thème Inépuisable

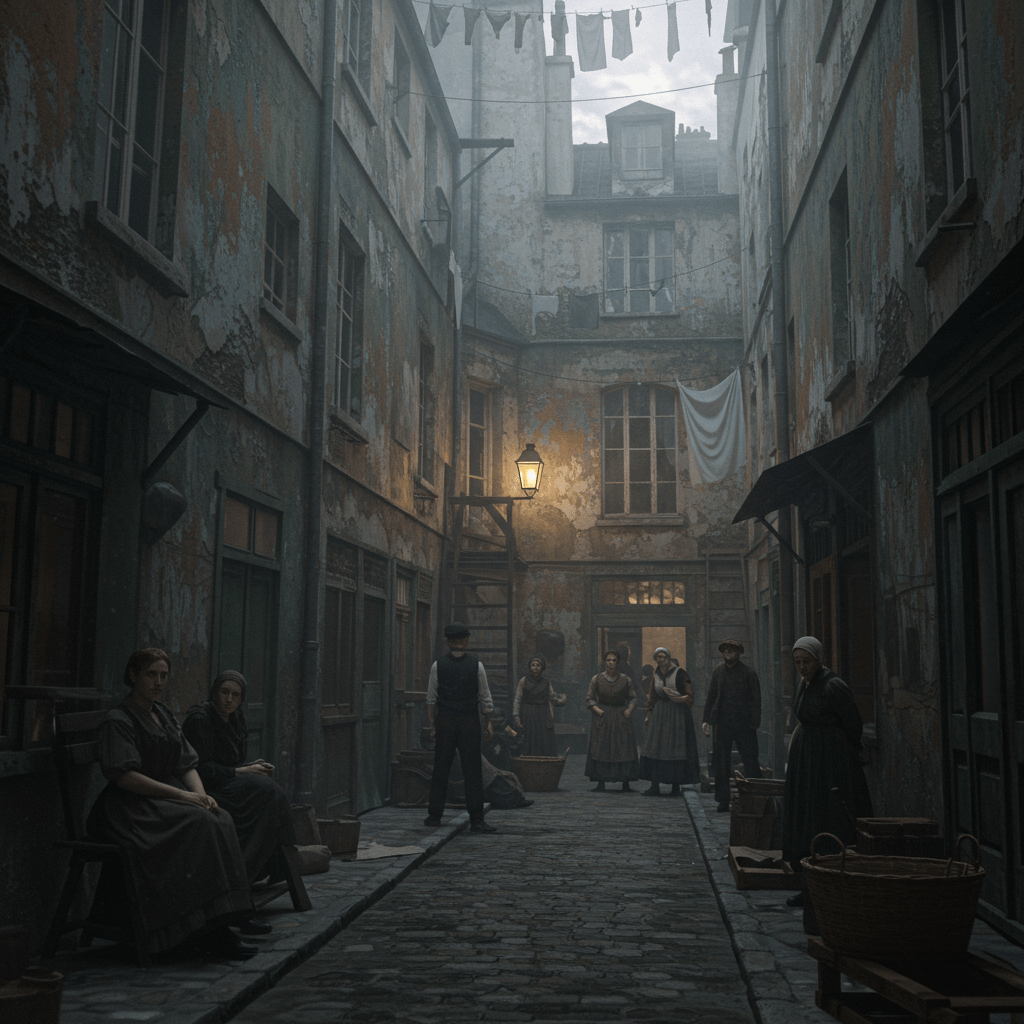

La Cour des Miracles, un nom qui claque comme un coup de fouet! Lieu de tous les mystères, de toutes les débauches, elle a hanté les esprits bien avant que Victor Hugo ne lui offre une immortalité littéraire. Mais avant Notre-Dame de Paris, avant même les gazettes scandaleuses qui colportaient ses horreurs, la Cour existait bel et bien, une réalité sordide et fascinante nichée au cœur de Paris. Imaginez, mes amis, un dédale de ruelles étroites, des maisons branlantes où s’entassaient mendiants, voleurs, estropiés feints et véritables, tous soumis à l’autorité d’un roi autoproclamé, un chef de bande impitoyable.

Ce qui rendait la Cour des Miracles si captivante, c’était son caractère de société à part, avec ses propres lois, son propre langage, sa propre hiérarchie. Un monde à l’envers où la misère se transformait en pouvoir, où la ruse et la violence étaient les seules monnaies d’échange. Et, bien sûr, le mystère qui l’entourait. On disait que les infirmes et les aveugles recouvraient miraculeusement la santé à la nuit tombée, prêts à reprendre leurs rôles de victimes le lendemain matin. D’où son nom, cette Cour des Miracles où le mensonge et la tromperie régnaient en maîtres.

Cette image, distordue et grossie par les rumeurs, a naturellement trouvé un écho puissant dans la littérature populaire. Les romanciers, toujours à l’affût de sujets sensationnels, ont rapidement compris le potentiel dramatique de ce monde interlope. Ils y ont puisé une source inépuisable d’intrigues, de personnages hauts en couleur, et de tableaux saisissants de la vie parisienne.

De Vidocq à Eugène Sue: Les Romanciers Face à la Pègre

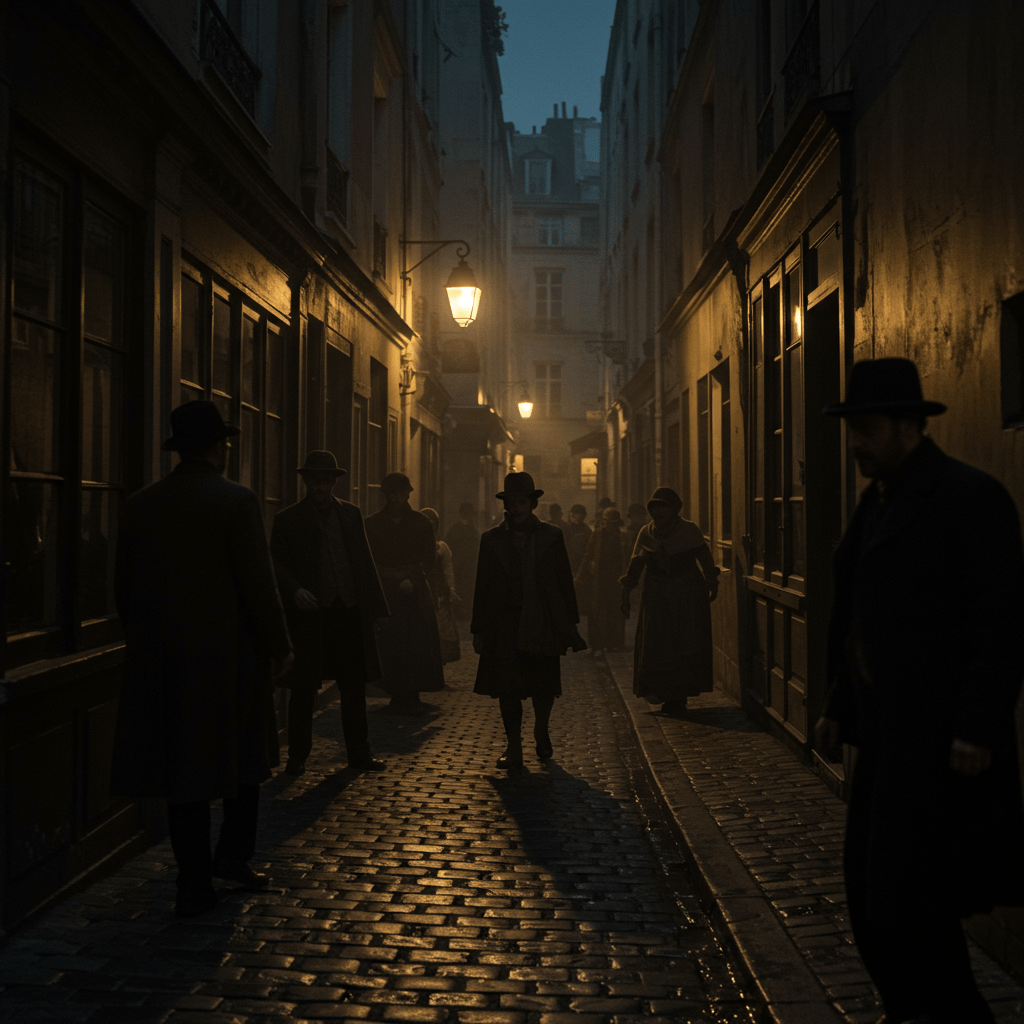

Impossible d’évoquer la littérature populaire et la Cour des Miracles sans mentionner Vidocq! Avant d’être un romancier, François-Eugène Vidocq fut un bandit, un évadé, un homme qui connut les bas-fonds de Paris comme sa poche. Puis, retournement spectaculaire, il devint chef de la Sûreté! Ses Mémoires, bien que probablement enjolivées, ont offert au public un aperçu fascinant du monde criminel, un monde dont la Cour des Miracles était le cœur battant. Il y décrit les astuces des voleurs, les codes secrets des mendiants, les rivalités sanglantes entre les différentes bandes. On y sent le soufre, la crasse, et la peur constante d’être démasqué.

Puis vint Eugène Sue, avec ses Mystères de Paris. Ici, mes amis, nous atteignons le sommet de la popularité! Sue, avec son style emphatique et ses personnages manichéens, a su captiver un lectorat immense. Son roman, publié en feuilleton, tenait en haleine des milliers de lecteurs chaque semaine. Et bien sûr, la Cour des Miracles y occupait une place de choix. Sue, s’inspirant (et parfois plagiant) des récits de Vidocq, a dépeint un univers de violence, de débauche et de souffrance. Son personnage de Maître d’École, le chef de la Cour, est un être monstrueux, à la fois cruel et charismatique.

Mais Sue, contrairement à Vidocq, avait une vision morale très marquée. Il utilisait la Cour des Miracles comme un repoussoir, un symbole de la corruption et de l’injustice sociale. Son roman, bien que divertissant, était aussi une dénonciation des inégalités et un appel à la réforme. Il voulait montrer que la misère engendre le crime, et que la société a le devoir d’aider les plus démunis. Un message bien reçu par un public bourgeois soucieux de sa conscience.

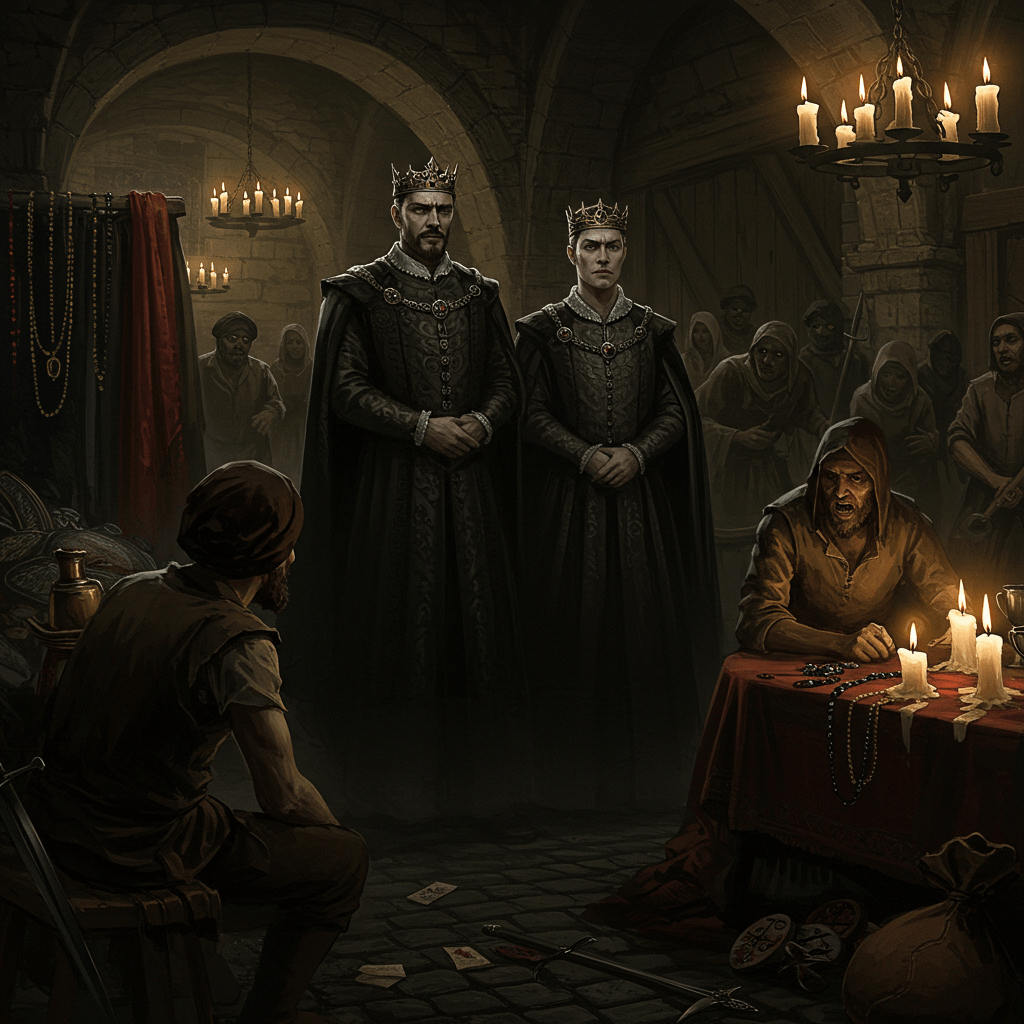

Dialogue imaginaire dans un bouge de la Cour, inspiré d’Eugène Sue:

La Chouette (femme difforme, borgne): Maître d’École, la soupe est froide, et le pain rassi. On crève la faim, ici!

Maître d’École (voix rauque, regard perçant): La faim, La Chouette? La faim est une bonne conseillère. Elle pousse à l’audace, à la ruse. Et c’est l’audace et la ruse qui nous font vivre, n’est-ce pas?

Le Chourineur (homme costaud, cicatrice sur la joue): Mais les gendarmes se font plus pressants, Maître. Ils fouillent les ruelles, arrêtent nos hommes.

Maître d’École (sourire cruel): Les gendarmes? Ils sont comme des mouches autour d’un pot de miel. Ils bourdonnent, ils agacent, mais ils ne peuvent rien contre nous. La Cour des Miracles est un labyrinthe, un royaume impénétrable. Et moi, je suis le roi de ce royaume!

Les Chansons de Rue: La Cour des Miracles en Musique

La Cour des Miracles n’a pas seulement inspiré les romanciers, elle a aussi nourri l’imagination des chansonniers. Les chansons de rue, ces complaintes poignantes et ces ballades grivoises, étaient le reflet direct de la vie populaire. Et la Cour des Miracles, avec ses personnages pittoresques et ses histoires sordides, y trouvait naturellement sa place. On chantait les exploits des voleurs, les amours tragiques des prostituées, la cruauté des chefs de bande. Des airs entraînants, des paroles crues, un mélange de rire et de larmes qui touchait directement le cœur du peuple.

Certaines chansons évoquaient directement la Cour des Miracles, la décrivant comme un lieu de perdition, un enfer sur terre. D’autres, plus subtiles, mettaient en scène des personnages typiques de ce milieu: des mendiants rusés, des pickpockets agiles, des filles perdues. Ces chansons, colportées de bouche à oreille, contribuaient à entretenir la légende de la Cour des Miracles, à la transformer en un mythe vivant. Un mythe à la fois effrayant et fascinant, qui rappelait à chacun la fragilité de sa condition et la proximité du gouffre.

Imaginez, mes chers lecteurs, un soir d’hiver glacial. La neige tombe sur Paris, les rues sont désertes. Seule la lumière vacillante d’une lanterne éclaire le pas d’un chanteur des rues, sa voix rauque brisant le silence. Il chante une ballade macabre, l’histoire d’une jeune fille séduite et abandonnée, qui finit par sombrer dans la misère et la prostitution, avant de trouver la mort dans les ruelles sombres de la Cour des Miracles. Les quelques passants qui l’écoutent frissonnent, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l’horreur du récit. Ils jettent quelques pièces dans le chapeau du chanteur, un geste de charité, mais aussi une manière d’éloigner le mauvais sort.

Un couplet d’une chanson imaginaire :

Dans la Cour des Miracles,

Où la nuit règne en roi,

Les âmes sont des loques,

Et la mort n’est pas loin.

Les filles y vendent leur âme,

Pour un morceau de pain noir,

Et les voleurs y trépignent,

Dans l’ombre du désespoir.

L’Héritage Sombre: La Cour des Miracles et Nos Peurs Modernes

Même aujourd’hui, l’écho de la Cour des Miracles résonne dans notre culture populaire. On la retrouve dans les romans policiers, dans les films noirs, dans les séries télévisées qui explorent les bas-fonds de nos sociétés modernes. Car la Cour des Miracles, au-delà de son contexte historique, est devenue un symbole universel de la marginalité, de la pauvreté, et de la criminalité. Elle représente la face sombre de la société, celle que l’on préfère ignorer, mais qui nous hante malgré tout.

Elle nous rappelle que la misère et l’exclusion peuvent conduire à des comportements extrêmes, à la violence, à la déshumanisation. Elle nous met face à nos propres peurs, à nos propres préjugés. Elle nous interroge sur notre responsabilité envers les plus démunis, sur notre capacité à construire une société plus juste et plus solidaire.

Mais la Cour des Miracles est aussi une source de fascination. Elle nous attire par son mystère, par son côté transgressif. Elle nous offre un échappatoire à la routine, une plongée dans un monde interdit. Elle nous permet d’explorer nos propres pulsions sombres, nos propres fantasmes de rébellion et de transgression. Dans les romans, sur les planches des théâtres, ou dans les salles obscures, on se laisse séduire par l’aura sulfureuse de ses personnages, par la tension dramatique de ses intrigues, par la beauté macabre de ses décors.

Ainsi, la Cour des Miracles, bien que disparue, continue de vivre dans notre imaginaire collectif. Elle est à la fois un avertissement et une source d’inspiration, un reflet de nos peurs et de nos fascinations. Elle est un symbole puissant, un miroir déformant de notre propre humanité.

Alors, la prochaine fois que vous croiserez un mendiant dans la rue, ou que vous lirez un roman noir, souvenez-vous de la Cour des Miracles. Souvenez-vous que derrière la misère et la criminalité, il y a des êtres humains, avec leurs histoires, leurs souffrances, et leurs espoirs. Et souvenez-vous que la société a le devoir de leur offrir une chance de sortir de l’ombre, de retrouver la lumière.