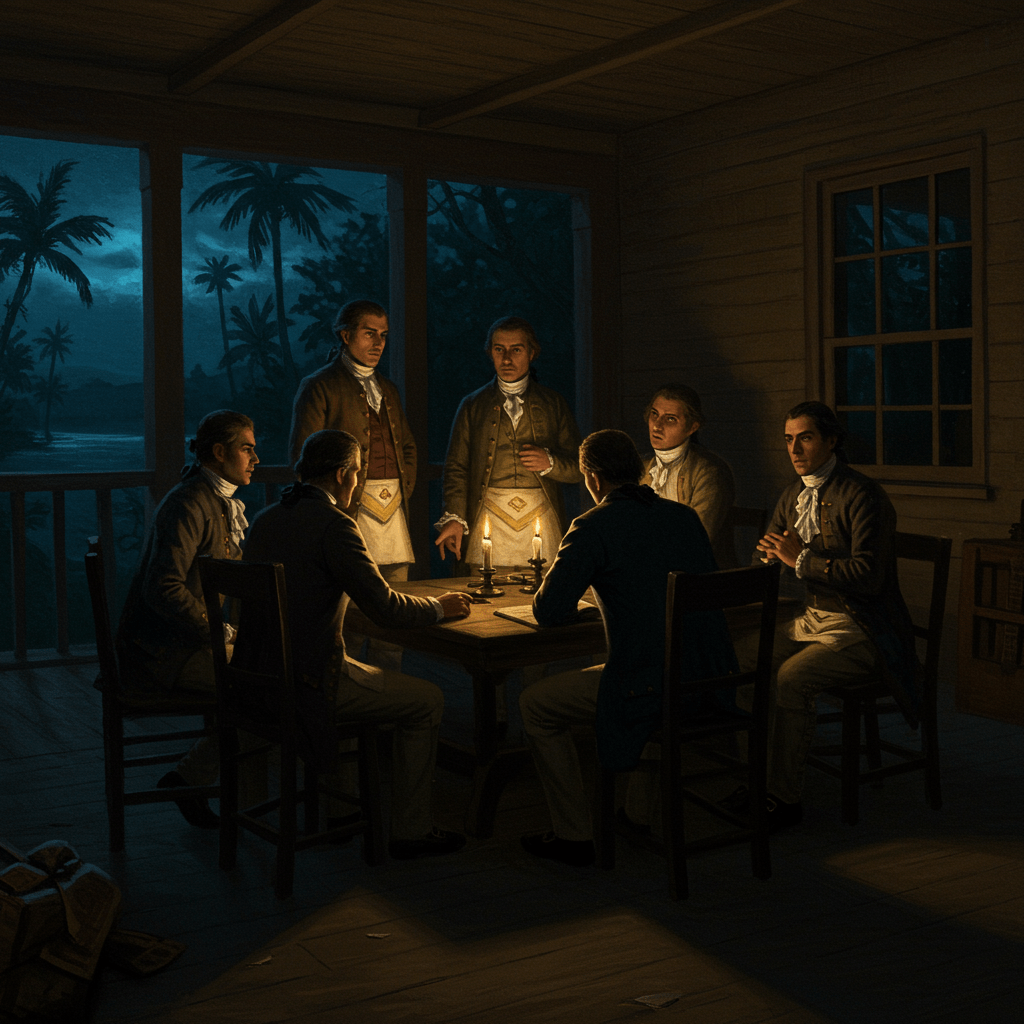

L’année est 1885. Sous le ciel brûlant de Dakar, les palmiers se balancent paresseusement, bercés par le souffle d’un vent chaud et lourd de secrets. Dans l’ombre des bâtiments coloniaux, où la pierre blanche reflète une lumière crue, se réunissent des hommes, unis par un lien invisible, un serment secret : les francs-maçons. Mais ici, au cœur de l’Afrique occidentale française, la fraternité maçonnique se teinte d’une ambiguïté particulière, une ombre portée par la réalité crue du colonialisme.

Le rituel, immuable, se déroule dans une loge improvisée, à l’écart des regards indiscrets des indigènes. Des hommes en livrée, le visage grave, tracent des symboles anciens sur le sol poussiéreux. Parmi eux, des administrateurs coloniaux, des officiers supérieurs, des marchands prospères, tous liés par le serment maçonnique, mais aussi, et surtout, par une participation active à l’entreprise coloniale. Leur fraternité, censée transcender les différences, se trouve ici confrontée à une contradiction fondamentale: la subjugation d’un peuple au nom d’idéaux universels.

Les Frères de la Colonisation

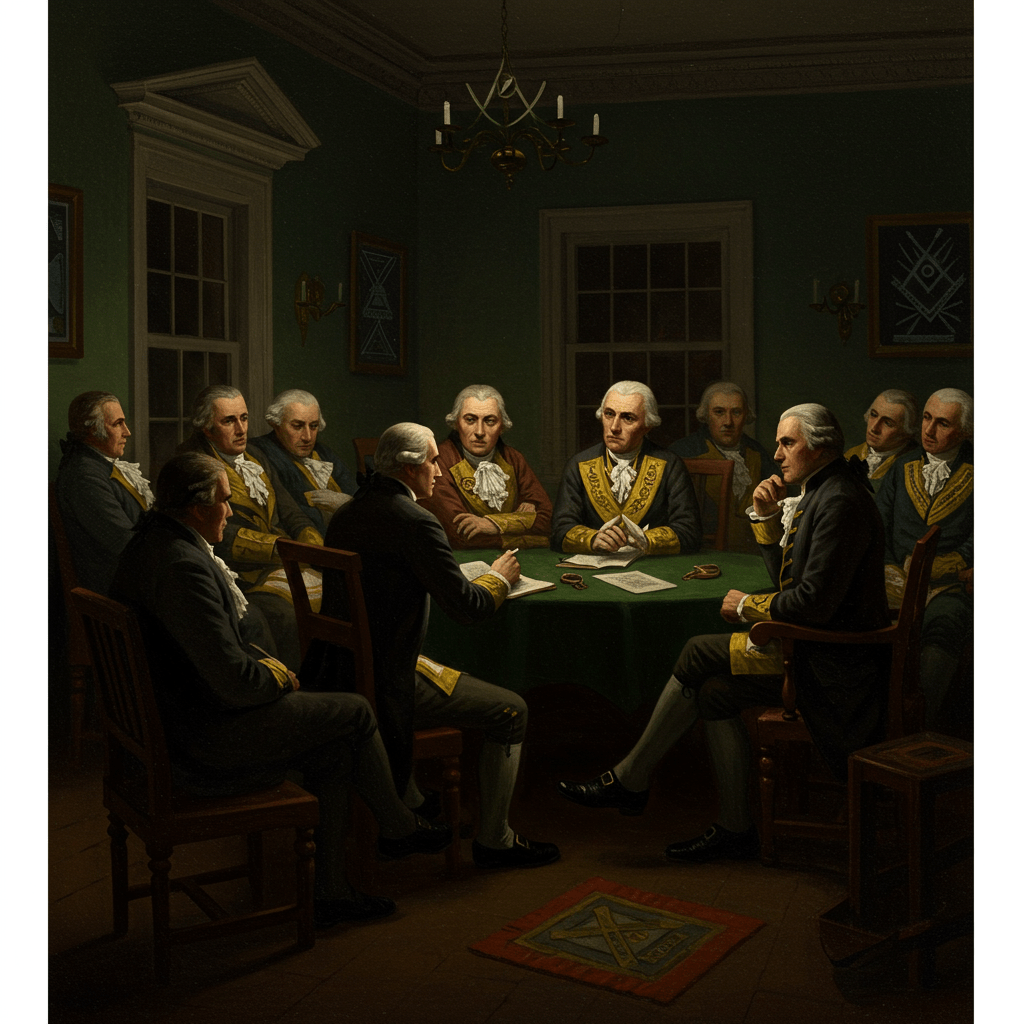

L’expansion coloniale française, menée avec une détermination sans faille, a trouvé dans les loges maçonniques un terrain fertile. Nombreux sont les administrateurs et les militaires qui, sous le couvert de la fraternité maçonnique, ont tissé des réseaux d’influence considérables. Ces réseaux, discrets et puissants, ont permis de faciliter l’implantation de l’administration coloniale, de pacifier les territoires et, il faut le dire, d’exploiter sans ménagement les ressources de l’Afrique. L’idéologie maçonnique, avec ses principes d’égalité et de fraternité, a servi de voile idéologique à une entreprise fondamentalement inégale et souvent brutale.

L’Infiltration Indigène

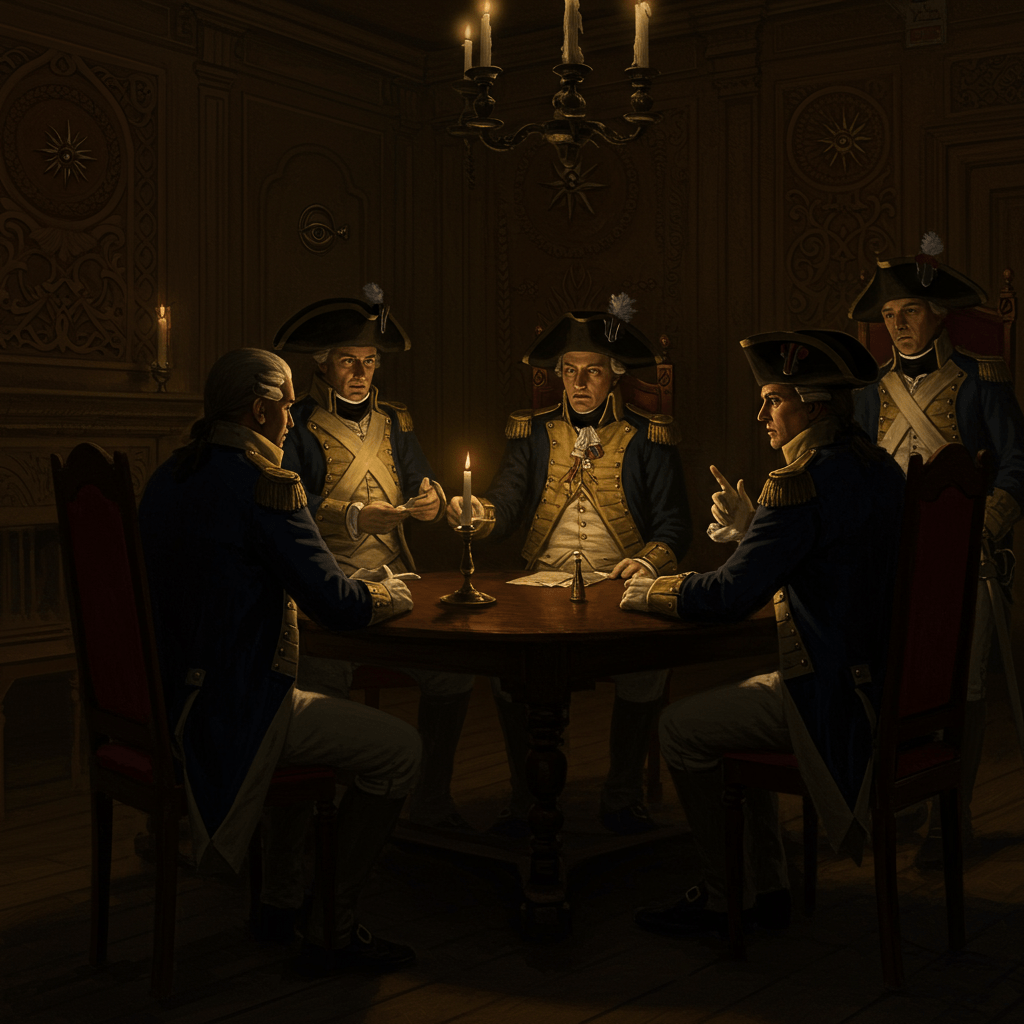

Cependant, l’histoire est plus nuancée qu’il n’y paraît. Quelques rares indigènes, hommes instruits et souvent occidentalisés, ont réussi à pénétrer dans les loges maçonniques. Ces initiés, souvent issus de l’élite locale, ont pu accéder à un certain niveau d’influence, espérant ainsi servir les intérêts de leur peuple. Mais cette infiltration a été limitée, soumise à des règles strictes et souvent conditionnée par la collaboration avec les autorités coloniales. Leur intégration était un défi permanent, leur position ambiguë, oscillant entre la loyauté à leurs frères maçons et la défense des intérêts de leur peuple.

Le Masque de la Fraternité

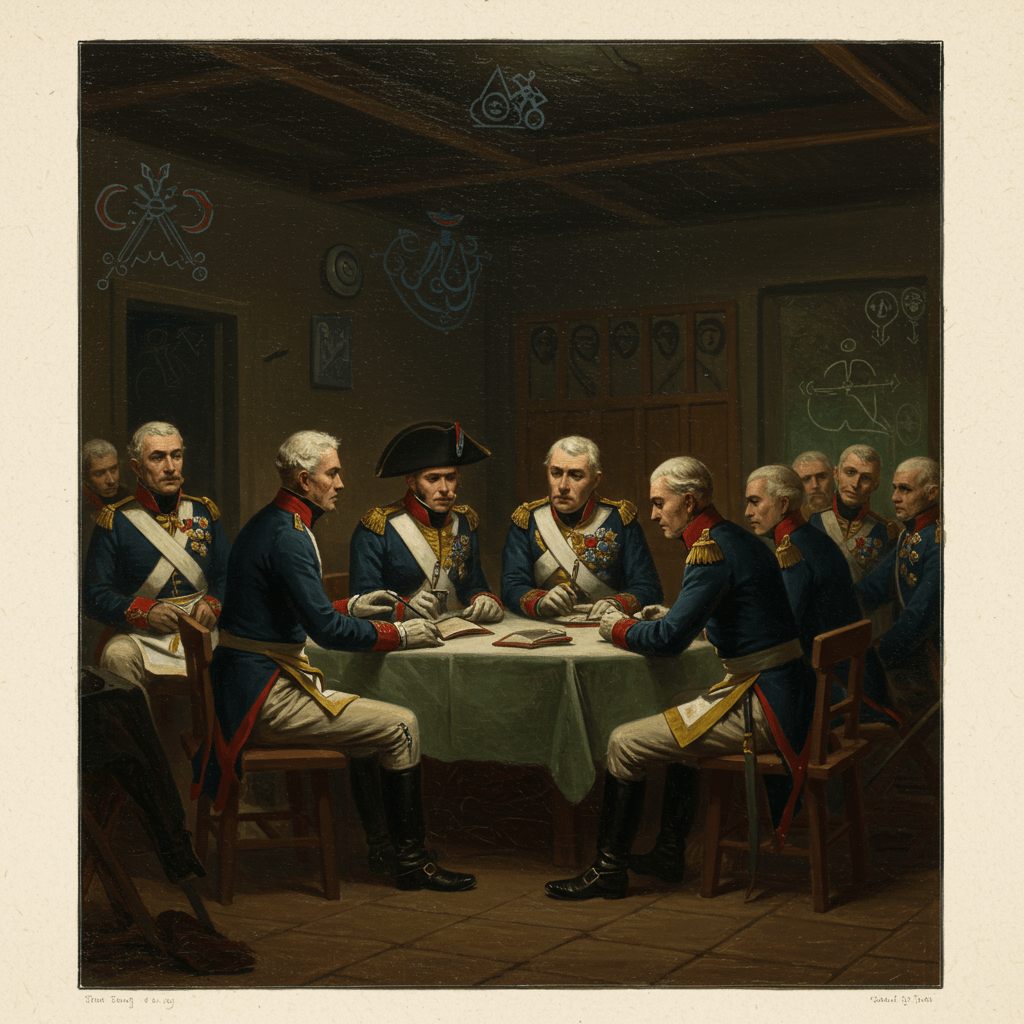

La Franc-Maçonnerie, avec son langage ésotérique et ses rituels secrets, a souvent servi de cadre à des négociations et des compromis ambigus. Derrière le masque de la fraternité, se cachaient des intérêts divergents, des luttes de pouvoir et des marchandages sans merci. Les francs-maçons coloniaux n’étaient pas tous des tyrans sanguinaires, mais leur implication dans le système colonial, même indirecte, les rendait complices d’un système inique. L’ambiguïté de leur position réside dans cette contradiction fondamentale : la défense d’idéaux universels couplée à l’exercice d’un pouvoir inégalitaire.

Une Légende Brisée

Au fil des ans, le mythe d’une fraternité universelle a été érodé par la réalité crue de la colonisation. Les idéaux maçonniques, pourtant porteurs d’espoir, se sont brisés contre les rochers de l’exploitation coloniale. Les loges maçonniques, loin d’être des havres de paix et d’égalité, sont devenues, dans certaines circonstances, des instruments du pouvoir colonial, des lieux où se tramaient des stratégies d’assujettissement et de contrôle.

Le crépuscule descend sur Dakar. Les ombres s’allongent, enveloppant les bâtiments coloniaux d’un mystère épais. Les francs-maçons, quittant leur loge secrète, laissent derrière eux un héritage complexe, un mélange de fraternité et de domination, un témoignage poignant de l’ambiguïté du colonialisme et de la fragilité des idéaux face à la réalité brute du pouvoir.