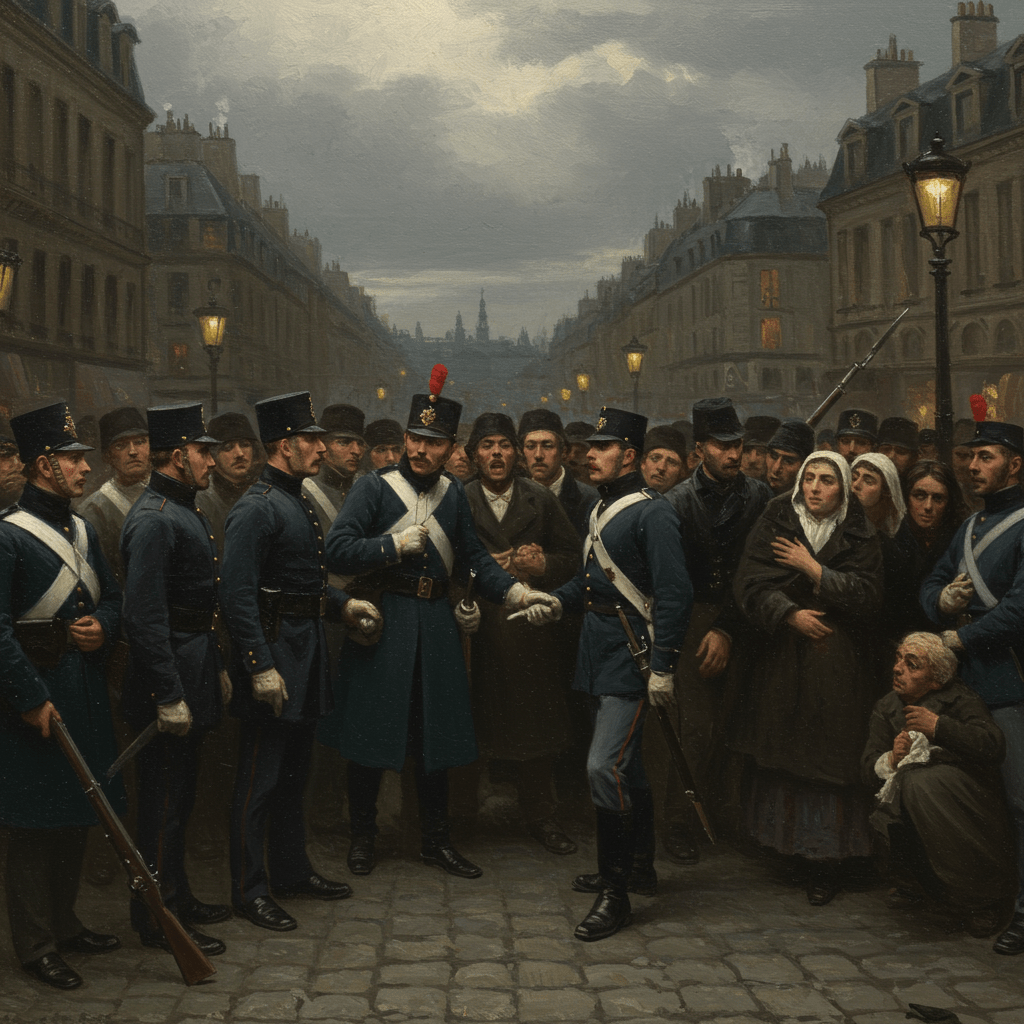

Le vent glacial de novembre soufflait sur les pavés de Paris, transportant avec lui les murmures inquiets d’une révolution qui s’accélérait. Les feuilles mortes, semblables à des souvenirs fanés, tourbillonnaient autour des pieds des passants, tandis que l’ombre menaçante de la Bastille, symbole d’un ancien régime à l’agonie, planait encore sur la ville. Dans ce climat de suspicion et de tension palpable, le sort du roi Louis XVI se jouait, non pas sur les champs de bataille, mais dans les cœurs et les esprits des hommes qui composaient la Garde Nationale, autrefois son bouclier, désormais son juge.

Le grondement sourd de la colère populaire résonnait dans les rues étroites et sinueuses de la capitale. Des cris hostiles, des menaces à peine voilées, se mêlaient au bruit incessant des charrettes et des pas pressés des citoyens. Le peuple, affamé et las des injustices, avait trouvé une voix, une force, dans cette Garde Nationale, censée protéger le monarque, mais qui, sous l’influence des idées nouvelles, se fissurait de l’intérieur, prêt à abandonner son serment d’allégeance.

La Garde déchirée: entre loyauté et révolution

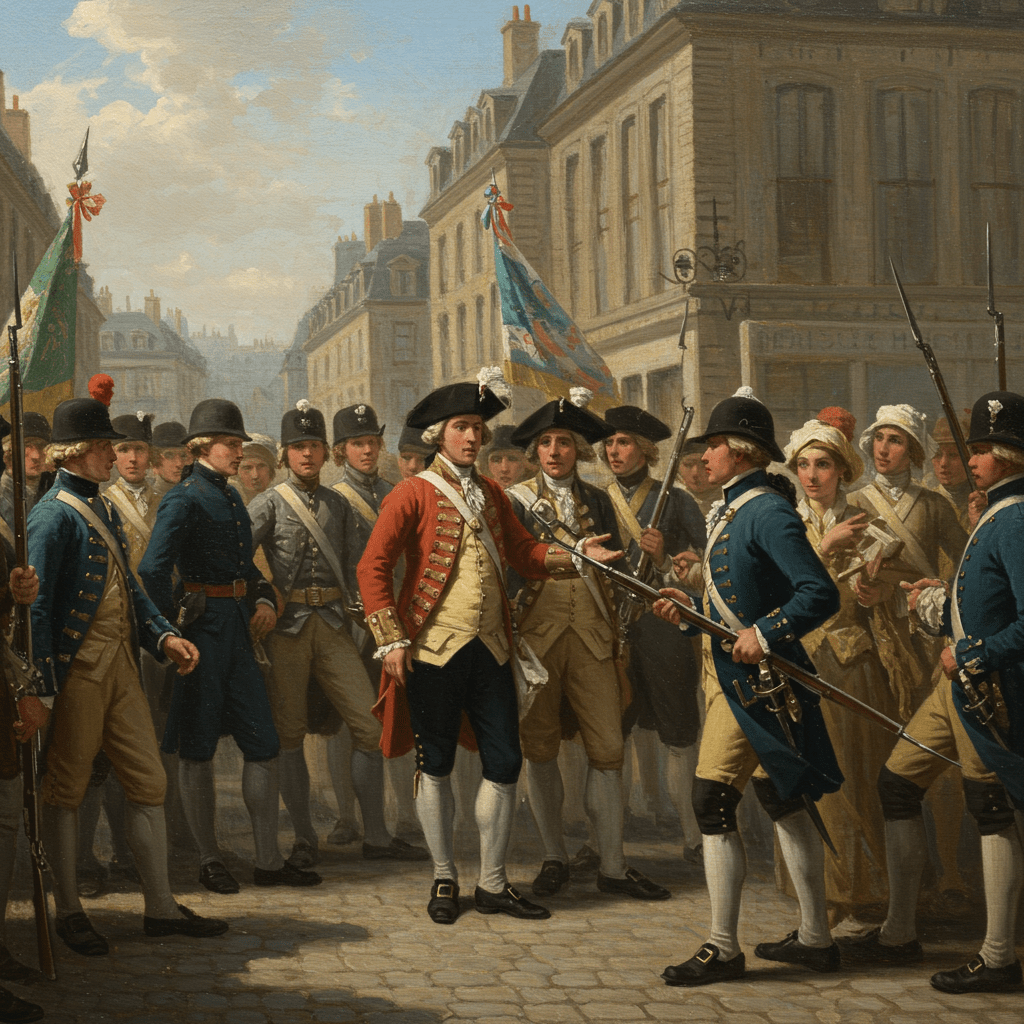

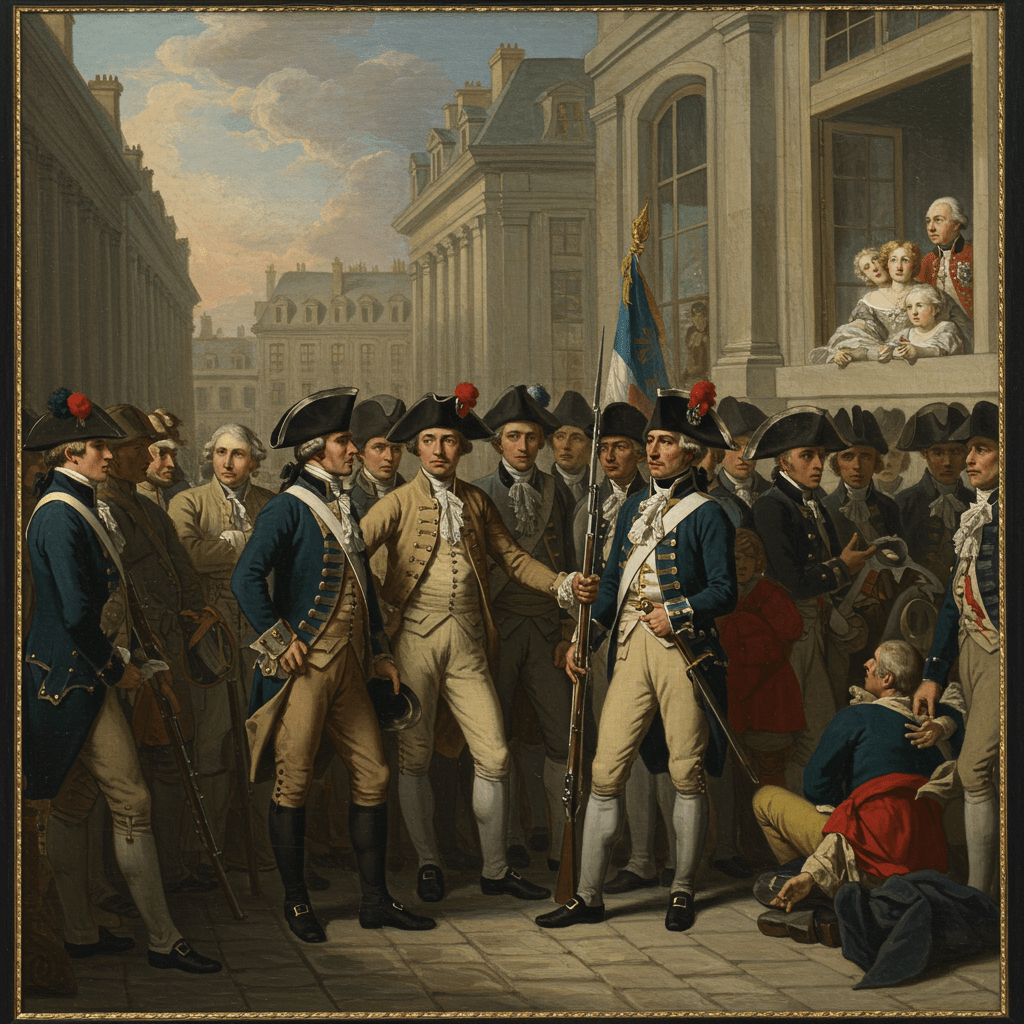

La Garde Nationale, initialement conçue pour maintenir l’ordre et protéger le roi, était un microcosme de la société française elle-même. Elle était composée d’hommes de tous les milieux, unis par un idéal initial de sécurité et d’ordre public. Mais la sédition, comme une maladie contagieuse, s’était répandue au sein de ses rangs. Les officiers, souvent issus de la noblesse, restaient majoritairement fidèles à la couronne, tandis que les rangs inférieurs, composés d’artisans, de commerçants, et de paysans, étaient de plus en plus sensibles à la rhétorique révolutionnaire. Les discussions animées, voire les querelles violentes, étaient devenues monnaie courante lors des assemblées.

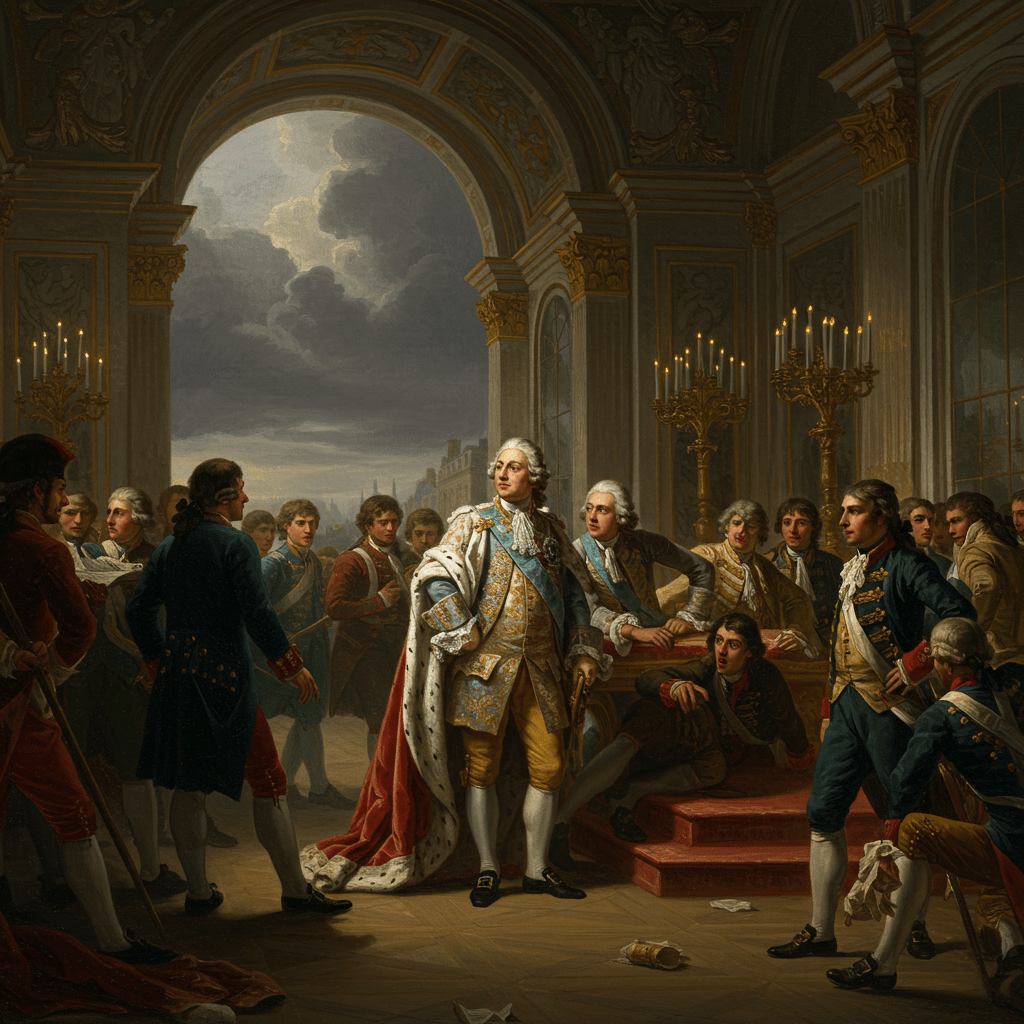

La confiance entre le roi et sa garde était érodée. Les hésitations de Louis XVI, son incapacité à prendre des décisions fermes et rapides, avaient semé le doute et la frustration parmi ses protecteurs. Ses tentatives maladroites de réformes, perçues comme trop timides par les révolutionnaires et trop radicales par les conservateurs, ne faisaient qu’aggraver la situation. Il était pris au piège d’une situation inextricable, tiraillé entre les exigences du peuple et la fidélité qu’il devait à son rang.

La trahison des Jacobins

Les Jacobins, ces figures clés de la révolution française, avaient infiltré la Garde Nationale, semant la discorde et exploitant les divisions internes. Leurs orateurs brillants, tels des serpents charmeurs, tissaient des fils d’influence, manipulant les sentiments des soldats, les poussant à remettre en question leur allégeance au roi. Des pamphlets incendiaires, diffusés clandestinement, dénonçaient la tyrannie royale et promettaient un avenir meilleur pour les humbles. L’agitation était constante, alimentée par la soif de changement et la promesse d’une société plus juste.

Maximilien Robespierre, avec sa rhétorique implacable et son charisme magnétique, était la figure de proue de cette campagne de subversion. Il tissait patiemment sa toile, gagnant l’adhésion des gardes les plus désavantagés, ceux qui avaient le plus à gagner dans une révolution qui promettait de renverser l’ordre établi. La loyauté au roi se muait peu à peu en méfiance, puis en hostilité ouverte, nourrie par le ressentiment et la promesse d’un monde nouveau.

L’affaiblissement du pouvoir royal

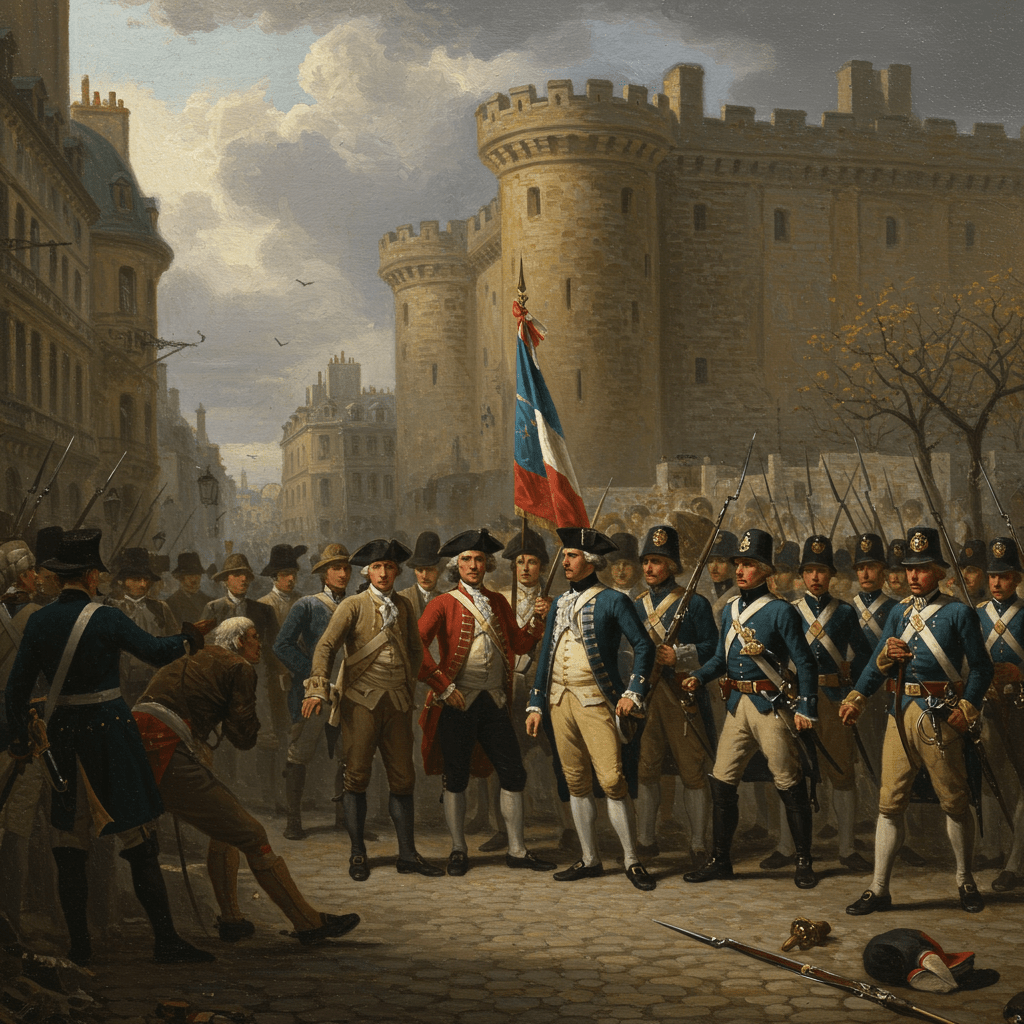

L’échec de Louis XVI à imposer son autorité, son manque de détermination à faire face à la marée montante de la révolution, avaient contribué à sa perte. Ses conseillers, divisés et souvent incompétents, ne lui offraient que de faibles conseils. Il était seul, entouré d’une cour décadente et d’une garde nationale de plus en plus hostile. Les tentatives de négociations, de compromis, étaient systématiquement sapées par les agissements des révolutionnaires, qui voyaient dans la moindre concession une preuve de faiblesse à exploiter.

La tentative de fuite à Varennes, loin de renforcer la position du roi, avait scellé son destin. Cet acte désespéré, perçu comme une trahison par une large partie de la population, avait brisé le peu de confiance qui subsistait entre la couronne et le peuple. Les Jacobins saisirent l’occasion pour amplifier leur propagande, accusant le roi de trahison et de complot contre la nation.

La chute et la solitude

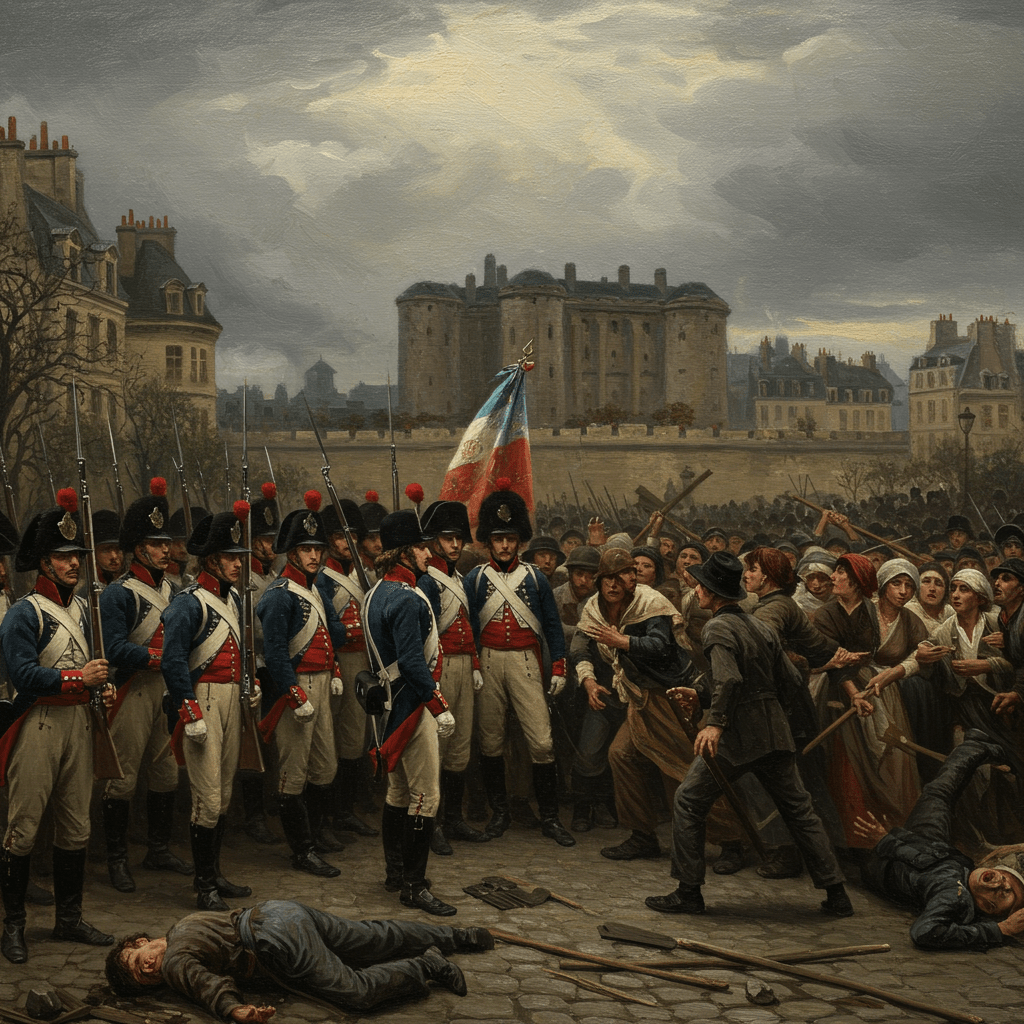

Les événements précipités se succédèrent, entraînant le roi dans une spirale infernale. Les journées de septembre furent un tournant décisif. La Garde Nationale, autrefois son rempart, se révéla incapable, ou pire, peu disposée à le protéger. Les massacres des prisons, le climat de terreur qui régnait dans la capitale, témoignaient de la profondeur de la haine du peuple envers l’ancien régime. Louis XVI, abandonné par ses gardes, assista impuissant à la chute de son règne. Il était seul, face à la fureur d’une révolution qu’il n’avait pas su maîtriser.

La chute du roi ne fut pas le résultat d’un seul événement, mais l’aboutissement d’une longue érosion de l’autorité royale, d’une perte de confiance entre le souverain et son peuple, et d’une manipulation habile de la Garde Nationale par les forces révolutionnaires. Le destin du monarque était scellé, non pas par la force brute, mais par le délaissement progressif, le retrait du soutien de ceux qui étaient autrefois ses protecteurs. L’histoire retiendra l’image d’un roi seul, abandonné à son sort dans les heures sombres de la révolution.