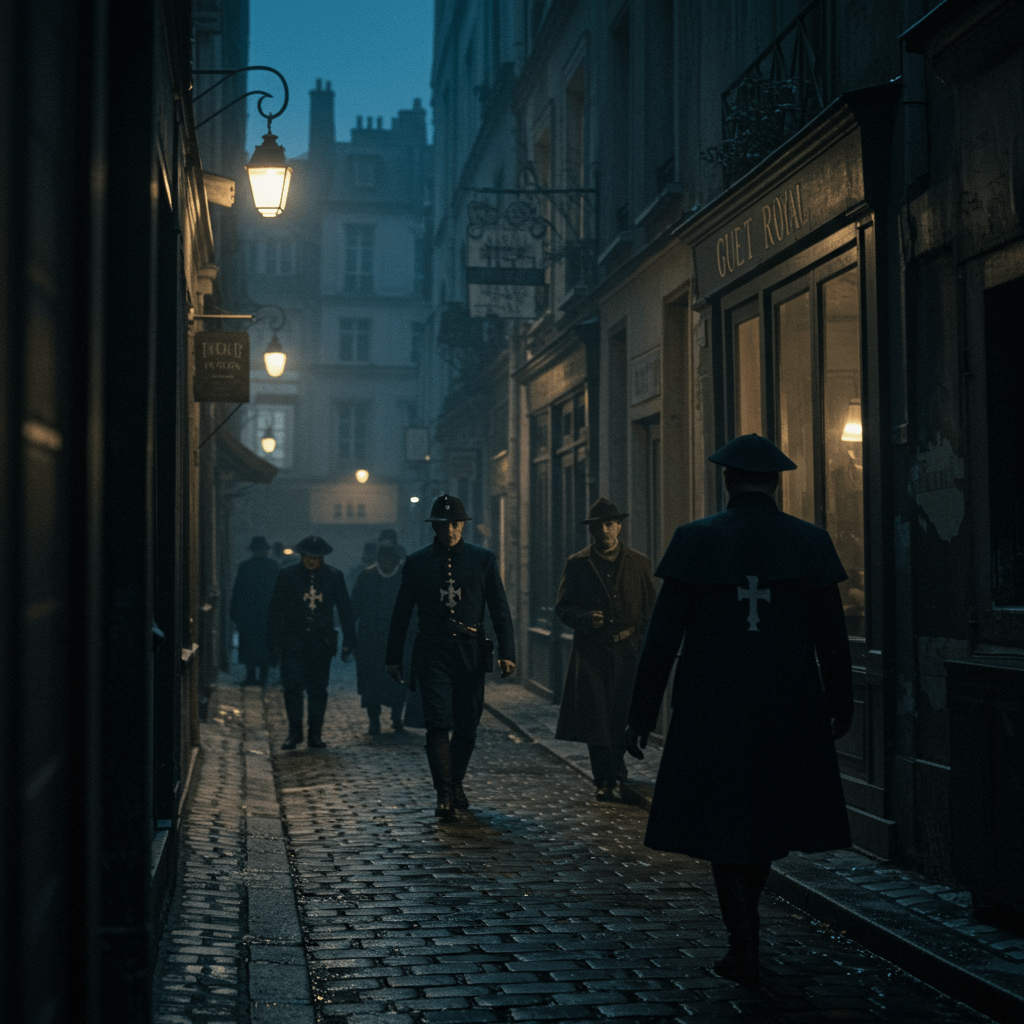

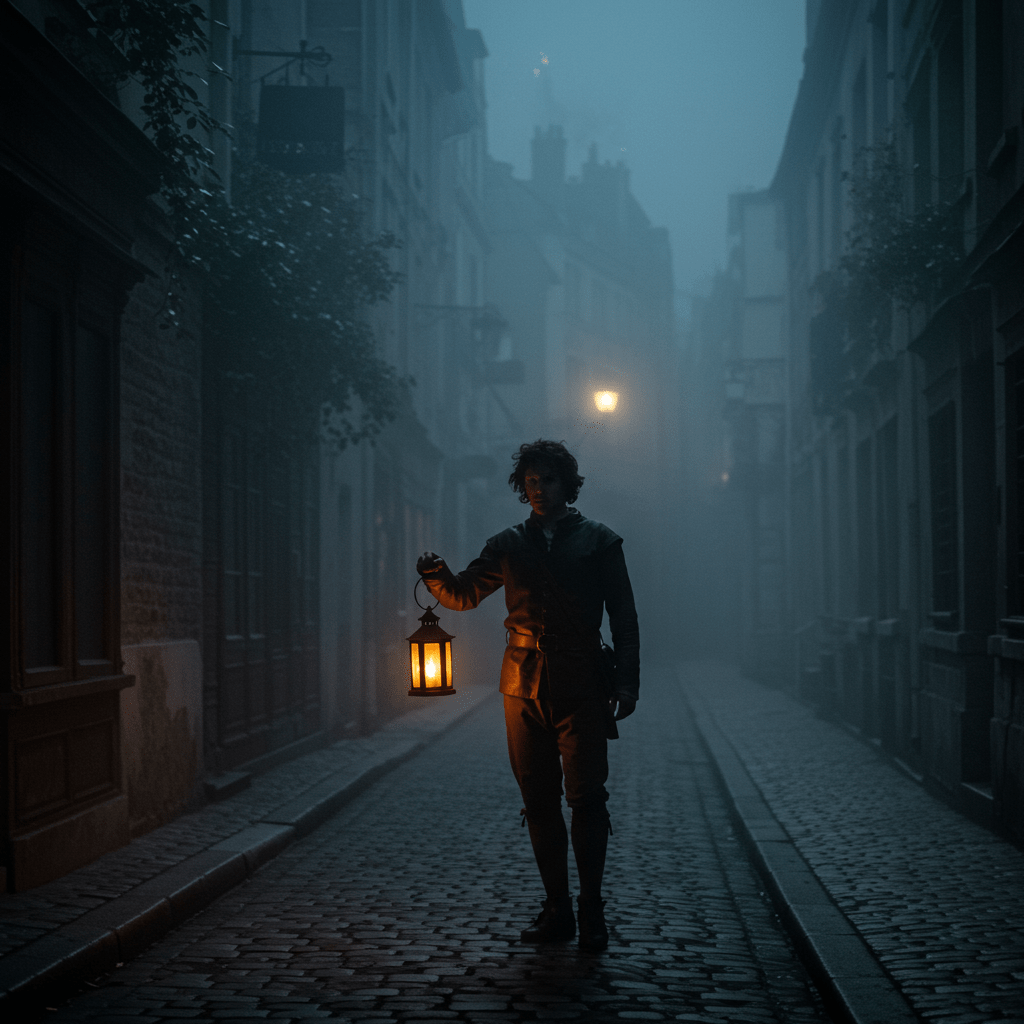

Paris s’éveille sous un ciel d’encre, strié par le pâle croissant de lune. Les ruelles, labyrinthes obscurs où l’ombre danse avec la misère, frissonnent sous le souffle froid de l’hiver. Des murmures, des rires étouffés, des pas furtifs trahissent une vie nocturne que le jour ignore ou feint d’ignorer. Mais ce soir, une présence plus tangible, plus lourde, plane sur la capitale : celle du Guet Royal, les patrouilles nocturnes dont la mission officielle est de garantir la sécurité, mais dont la réputation, hélas, s’avère bien plus ambivalente. Sont-ils les remparts protégeant le peuple parisien des dangers de la nuit, ou une menace supplémentaire, un prédateur vêtu de l’autorité du roi?

La question, mes chers lecteurs, se pose avec une acuité particulière en ces temps troubles. La Révolution, bien que lointaine dans le temps, a laissé des cicatrices profondes, des braises ardentes sous la cendre de la Restauration. Le peuple, méfiant, observe le Guet avec un mélange de crainte et de ressentiment. Chaque pas lourd sur les pavés, chaque cri de “Halte-là!” résonne comme un rappel de l’injustice et de l’oppression. Et ce soir, dans le quartier du Marais, je vais vous conter une histoire, une tranche de vie nocturne qui, je l’espère, éclairera un peu cette énigme : le Guet Royal, protecteur ou tyran?

Le Chat Noir et l’Ombre du Guet

Notre récit débute dans les ruelles tortueuses du Marais, près de la rue des Rosiers. Là, au cœur d’une cour délabrée, se cache “Le Chat Noir”, une taverne modeste mais chaleureuse, refuge des artisans, des poètes sans le sou et des âmes égarées. Ce soir, l’atmosphère est plus animée que d’habitude. Un joueur d’accordéon, au visage buriné par le temps et les excès, arrache des mélodies entraînantes à son instrument, tandis que les clients, un verre de vin rouge à la main, chantent à tue-tête des refrains paillards. Au fond de la salle, près du poêle ronflant, un groupe de jeunes gens discute avec animation. Parmi eux, je reconnais Antoine, un imprimeur idéaliste, et Sophie, une couturière au regard vif et intelligent.

“Je ne comprends pas votre confiance en ce Guet,” lance Antoine, sa voix légèrement éméchée. “Ils sont les chiens de garde du roi, prêts à réprimer toute velléité de rébellion.”

Sophie, posant son verre, lui répond avec calme : “Antoine, tu généralises. Il y a des hommes bons et des hommes mauvais dans toutes les professions, même parmi les gardes du Guet. Et puis, avoue-le, ils nous protègent aussi des brigands et des voleurs.”

“Protection! S’exclame un autre jeune homme, un certain Pierre, apprenti forgeron. “Ils rackettent les commerçants sous prétexte de sécurité! J’ai vu de mes propres yeux comment ils intimidaient le boulanger de la rue Vieille-du-Temple.”

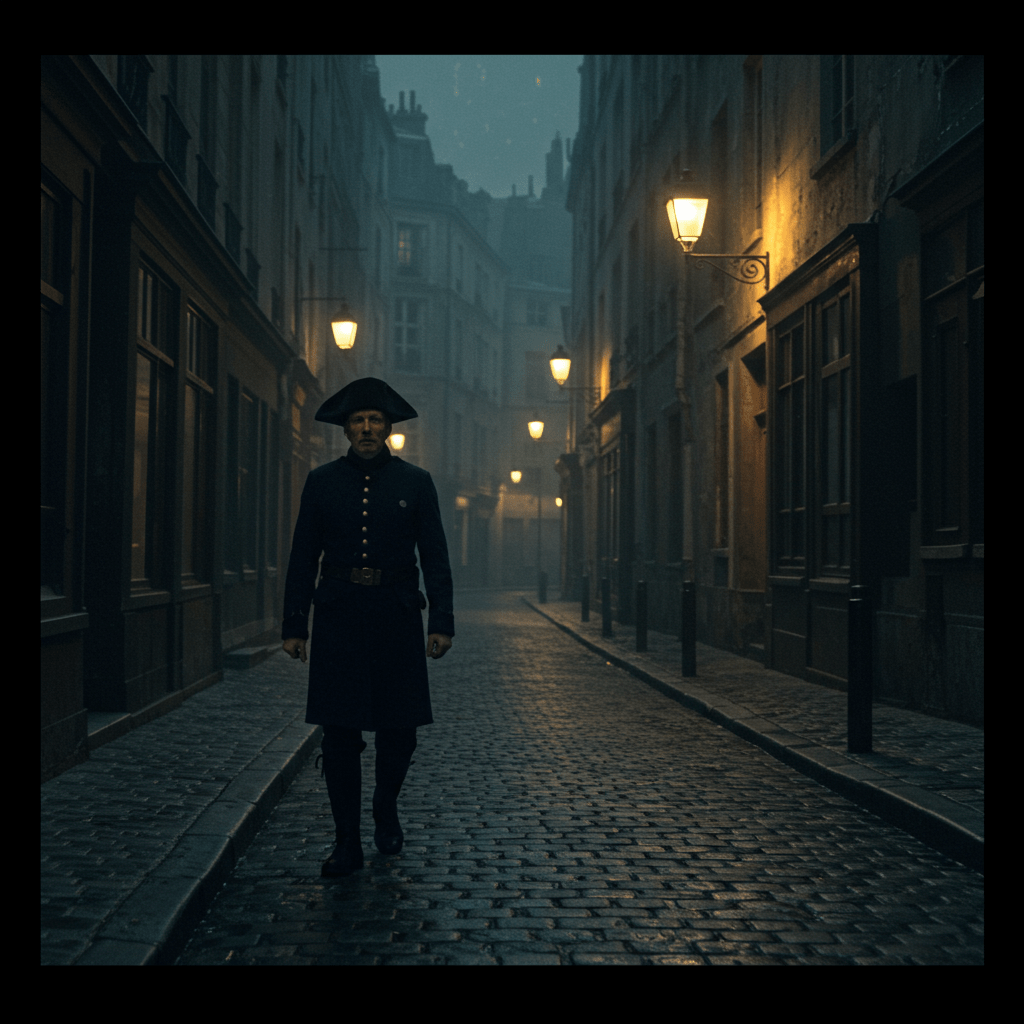

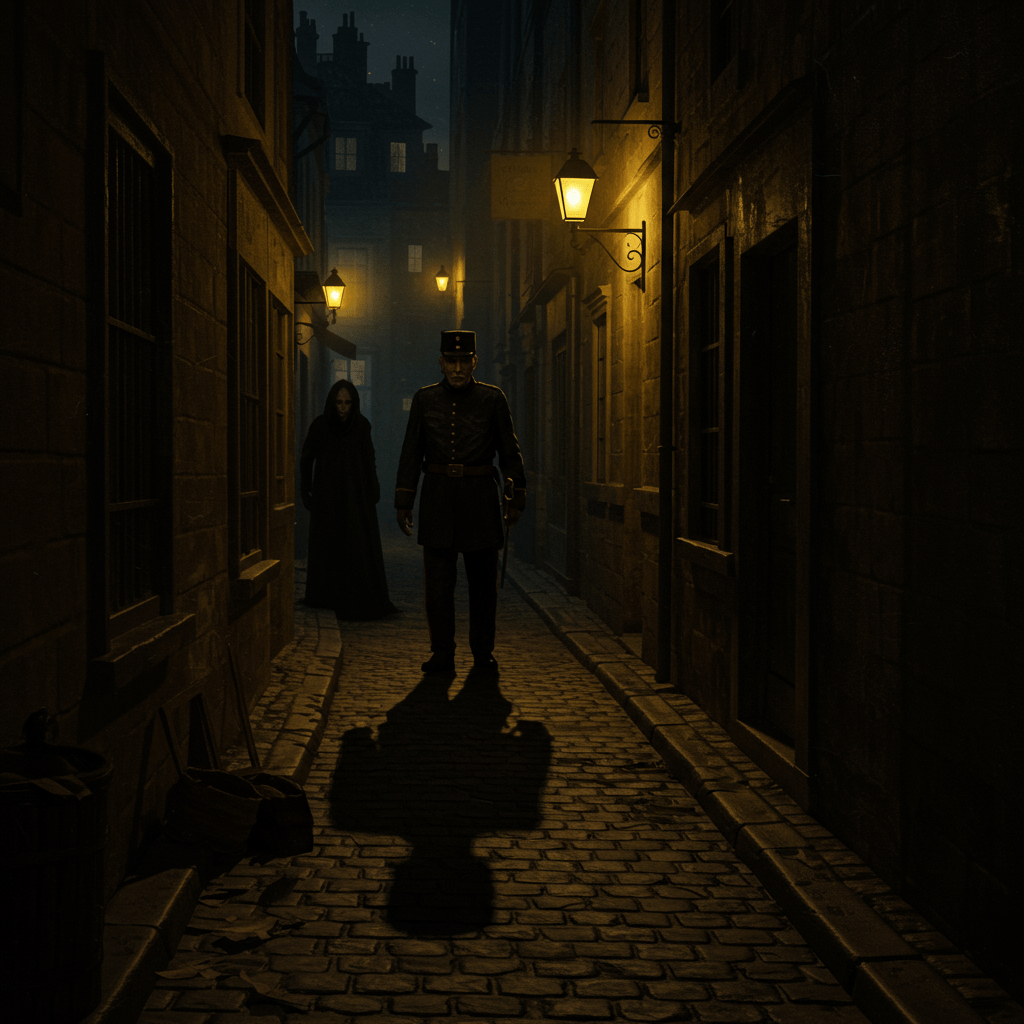

La discussion s’envenime, chacun campant sur ses positions. Soudain, un silence pesant s’abat sur la taverne. Une ombre se profile à l’entrée. Un garde du Guet Royal, massif et intimidant dans son uniforme sombre, se tient sur le seuil. Sa lanterne projette une lumière blafarde qui révèle un visage dur et impitoyable.

“Qu’est-ce que tout ce bruit?” gronde le garde, sa voix rauque résonnant dans la pièce. “On dirait qu’on complote contre le roi.”

L’Arrestation et le Mystère de la Bague

La tension est palpable. Les clients du “Chat Noir” se figent, craignant le pire. Antoine, malgré sa hardiesse verbale, pâlit visiblement. Le garde, scrutant les visages, s’arrête sur Antoine. Ses yeux, perçants, semblent lire dans l’âme du jeune homme.

“Toi,” dit-il en pointant Antoine du doigt. “Je te connais. Tu es Antoine, l’imprimeur. On raconte que tu imprimes des pamphlets subversifs.”

Antoine, pris au dépourvu, balbutie : “Je… je ne fais qu’imprimer des livres et des journaux. Rien de séditieux.”

“Mensonge!” rugit le garde. “J’ai des ordres. Tu es en état d’arrestation.”

Deux autres gardes, surgissant de l’ombre, se précipitent sur Antoine et le menottent. Sophie, horrifiée, tente de s’interposer, mais elle est repoussée brutalement.

“Laissez-le tranquille!” crie-t-elle. “Il n’a rien fait!”

Le garde, impassible, la regarde avec mépris. “Silence, femme! Tu veux partager son sort?”

Antoine est traîné hors de la taverne, sous les regards impuissants de ses amis. Sophie, les larmes aux yeux, se jure de ne pas l’abandonner. Elle doit trouver un moyen de le faire libérer, même si cela signifie braver le Guet Royal.

Le lendemain matin, Sophie se rend au poste du Guet le plus proche, déterminée à obtenir des informations sur Antoine. Elle y rencontre un sergent, un homme d’âge mûr au visage fatigué, qui semble moins insensible que les autres gardes. Après avoir insisté longuement, elle parvient à lui arracher quelques mots.

“Antoine est accusé d’avoir imprimé des pamphlets incitant à la révolte,” explique le sergent, à voix basse. “Les preuves sont accablantes. On a trouvé les pamphlets dans son atelier.”

“Mais c’est un coup monté!” proteste Sophie. “Antoine est innocent!”

Le sergent soupire. “Je ne sais pas, mademoiselle. Mais il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. L’un des gardes qui a participé à l’arrestation d’Antoine a trouvé une bague en or dans sa poche. Une bague ornée d’un blason noble. Antoine jure qu’elle ne lui appartient pas. Mais personne ne le croit.”

Sophie est stupéfaite. Une bague noble? Qu’est-ce que cela signifie? Serait-ce la clé de l’innocence d’Antoine? Ou un piège machiavélique ourdi par ses ennemis?

L’Enquête dans les Bas-Fonds

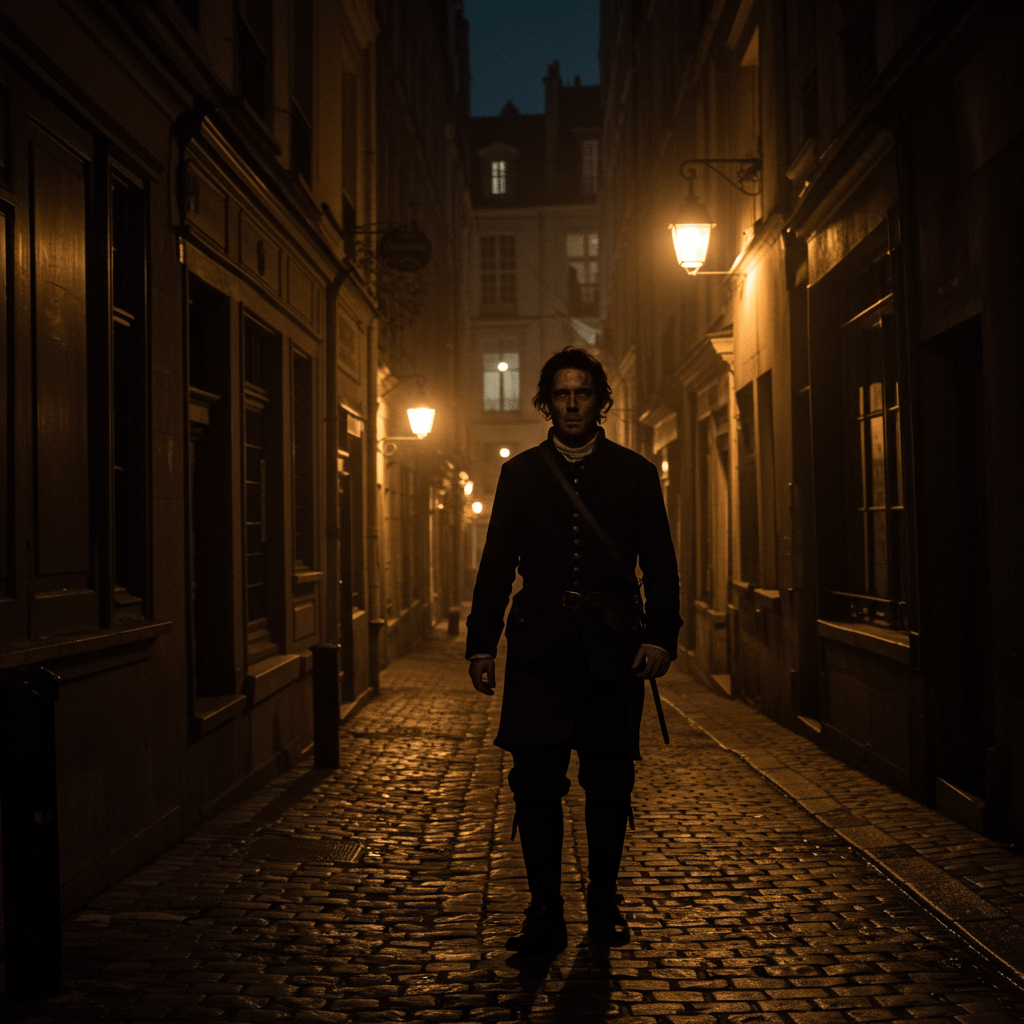

Sophie, malgré sa peur et son désarroi, décide de mener sa propre enquête. Elle sait qu’elle ne peut pas compter sur la justice officielle, corrompue et partiale. Elle doit trouver la vérité par elle-même, même si cela l’oblige à s’aventurer dans les bas-fonds de Paris, là où règnent la pègre et les secrets les plus sombres.

Elle commence par interroger les amis d’Antoine, les habitués du “Chat Noir”. Personne ne sait d’où vient cette bague. Mais Pierre, l’apprenti forgeron, se souvient d’avoir vu un homme louche rôder autour de l’atelier d’Antoine quelques jours avant son arrestation. Un homme au visage balafré, portant un chapeau enfoncé et un manteau sombre.

Sophie, guidée par les indications de Pierre, se lance à la recherche de cet homme mystérieux. Son enquête la mène dans les quartiers les plus malfamés de Paris, des ruelles obscures du quartier Saint-Antoine aux bouges sordides du port Saint-Nicolas. Elle y rencontre des voleurs, des prostituées, des assassins, toute la faune interlope qui peuple les nuits parisiennes.

Finalement, après des jours de recherches épuisantes, elle parvient à retrouver l’homme au visage balafré. Il s’appelle Jean-Baptiste, et il est un ancien soldat reconverti en homme de main. Il accepte de parler à Sophie, moyennant finance.

“C’est vrai, j’ai rôdé autour de l’atelier de l’imprimeur,” avoue Jean-Baptiste. “J’ai été payé par un noble, un certain Comte de Valois, pour y déposer des pamphlets subversifs et la bague en or. Le but était de faire arrêter l’imprimeur et de le faire taire.”

Sophie est horrifiée. Le Comte de Valois! Un aristocrate puissant et influent, connu pour ses opinions réactionnaires et son aversion pour les idées nouvelles. Pourquoi s’en prendre à Antoine? Quel intérêt avait-il à le faire taire?

“Pourquoi le Comte de Valois voulait-il faire arrêter Antoine?” demande Sophie, le cœur battant.

“Je ne sais pas,” répond Jean-Baptiste. “Il ne m’a pas donné d’explications. Il m’a juste dit qu’Antoine était une menace pour l’ordre établi.”

La Vérité Éclate au Grand Jour

Sophie, armée de cette information capitale, décide de prendre tous les risques pour sauver Antoine. Elle se rend chez un avocat réputé, Maître Dubois, connu pour son intégrité et son courage. Elle lui raconte toute l’histoire, lui montre les preuves qu’elle a recueillies. Maître Dubois, convaincu de l’innocence d’Antoine, accepte de le défendre.

Le procès d’Antoine a lieu quelques jours plus tard, dans un tribunal bondé. L’accusation, représentée par un procureur zélé et ambitieux, présente des preuves accablantes contre l’imprimeur. Les pamphlets subversifs, la bague en or, les témoignages de certains gardes du Guet qui affirment avoir vu Antoine distribuer les pamphlets. Tout semble accuser Antoine.

Mais Maître Dubois, avec son éloquence et sa perspicacité, parvient à semer le doute dans l’esprit des juges. Il met en évidence les incohérences du dossier, les contradictions des témoignages. Il dénonce la manipulation du Comte de Valois, qui cherche à faire taire un homme innocent pour protéger ses intérêts.

Finalement, Maître Dubois appelle Sophie à la barre. Elle témoigne avec courage et conviction, racontant son enquête, ses rencontres dans les bas-fonds, les aveux de Jean-Baptiste. Son témoignage bouleverse l’audience. Les juges, impressionnés par sa détermination et sa sincérité, commencent à douter de la culpabilité d’Antoine.

Le Comte de Valois, présent dans la salle, sent le vent tourner. Il tente de discréditer Sophie, de la faire passer pour une menteuse et une manipulatrice. Mais ses efforts sont vains. La vérité a éclaté au grand jour.

Après une longue délibération, les juges rendent leur verdict. Antoine est déclaré non coupable. Il est libéré sur-le-champ, sous les acclamations de ses amis et de ses partisans.

Le Comte de Valois, humilié et démasqué, est arrêté et mis en accusation. Il devra répondre de ses crimes devant la justice.

Antoine, reconnaissant envers Sophie et Maître Dubois, promet de se battre pour la justice et la liberté. Il continuera à imprimer des livres et des journaux, à défendre les droits du peuple, à dénoncer l’oppression et l’injustice.

Le Dénouement

Ainsi se termine notre récit, mes chers lecteurs. Une histoire de courage, de détermination et de justice, qui nous rappelle que même dans les nuits les plus sombres, l’espoir peut renaître. Le Guet Royal, dans cette affaire, s’est révélé être un instrument de l’injustice, un outil aux mains des puissants pour opprimer les faibles. Mais il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes bons et des hommes mauvais dans toutes les professions, même parmi les gardes du Guet. L’important est de rester vigilant, de dénoncer l’injustice, de se battre pour la vérité.

Et Sophie, cette jeune couturière au regard vif et intelligent, est l’exemple parfait de cette vigilance et de ce courage. Elle a bravé tous les dangers, elle a affronté tous les obstacles, pour sauver un homme innocent. Elle a prouvé que même une simple citoyenne peut faire la différence, qu’elle peut changer le cours de l’histoire. Car la justice, mes chers lecteurs, n’est pas l’apanage des rois et des juges. Elle est l’affaire de tous.