L’année est 1788. Un vent glacial souffle sur les pavés de Paris, sifflant à travers les ruelles étroites et les cours obscures. La ville, un labyrinthe de pierres et d’ombres, palpite d’une tension palpable. Le peuple, affamé et las des injustices, murmure son mécontentement, un grondement sourd qui menace d’exploser en une tempête révolutionnaire. Au cœur de ce bouillonnement social, la Maréchaussée, cette force de l’ordre royale, tente de maintenir un fragile équilibre, une présence imposante mais souvent contestée, un symbole d’autorité vacillante.

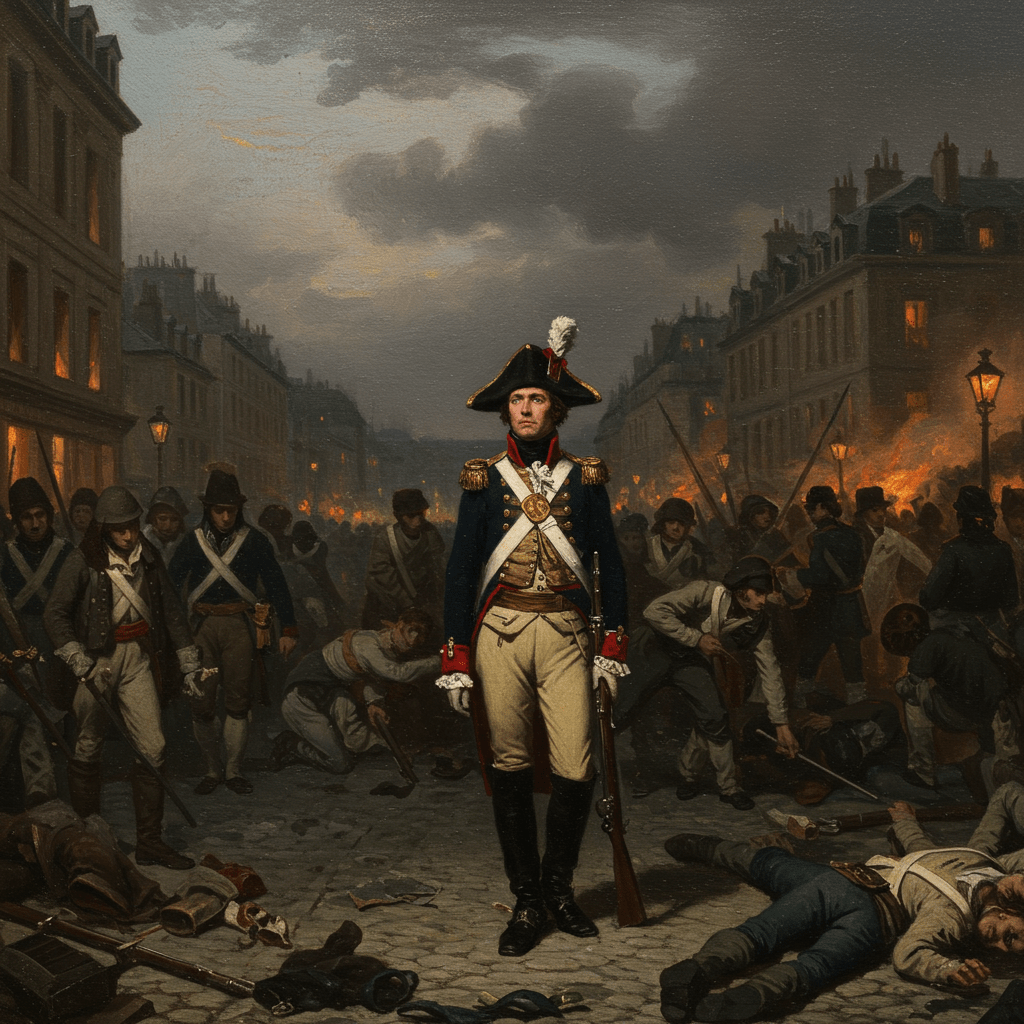

Les hommes de la Maréchaussée, souvent issus des rangs les plus humbles, sont tiraillés entre leur devoir et leur conscience. Ils sont les témoins impuissants des souffrances du peuple, les exécuteurs des ordres d’une monarchie de plus en plus décriée. Leur uniforme bleu, jadis symbole de prestige, est devenu un aimant à la colère populaire, une cible pour les frustrations d’une nation à bout de souffle. Leurs sabres, autrefois brandis avec fierté, pèsent désormais lourdement sur leurs épaules, chargés du poids d’une injustice qu’ils ne peuvent ni comprendre ni empêcher.

La Maréchaussée : Gardienne de l’Ordre ou Instrument de la Tyrannie ?

La création de la Maréchaussée, au XVIe siècle, visait à assurer la sécurité des routes et à maintenir l’ordre dans un royaume vaste et souvent turbulent. Ses officiers, nommés par le roi, étaient chargés de traquer les criminels, de lever les impôts, et d’appliquer la loi royale. Mais au fil des siècles, cette institution a évolué, s’adaptant aux besoins changeants de la monarchie, parfois en perdant de vue son objectif initial. La Maréchaussée devint, aux yeux de nombreux citoyens, un symbole de l’oppression royale, un instrument de la volonté du roi, sans tenir compte des besoins et des souffrances du peuple.

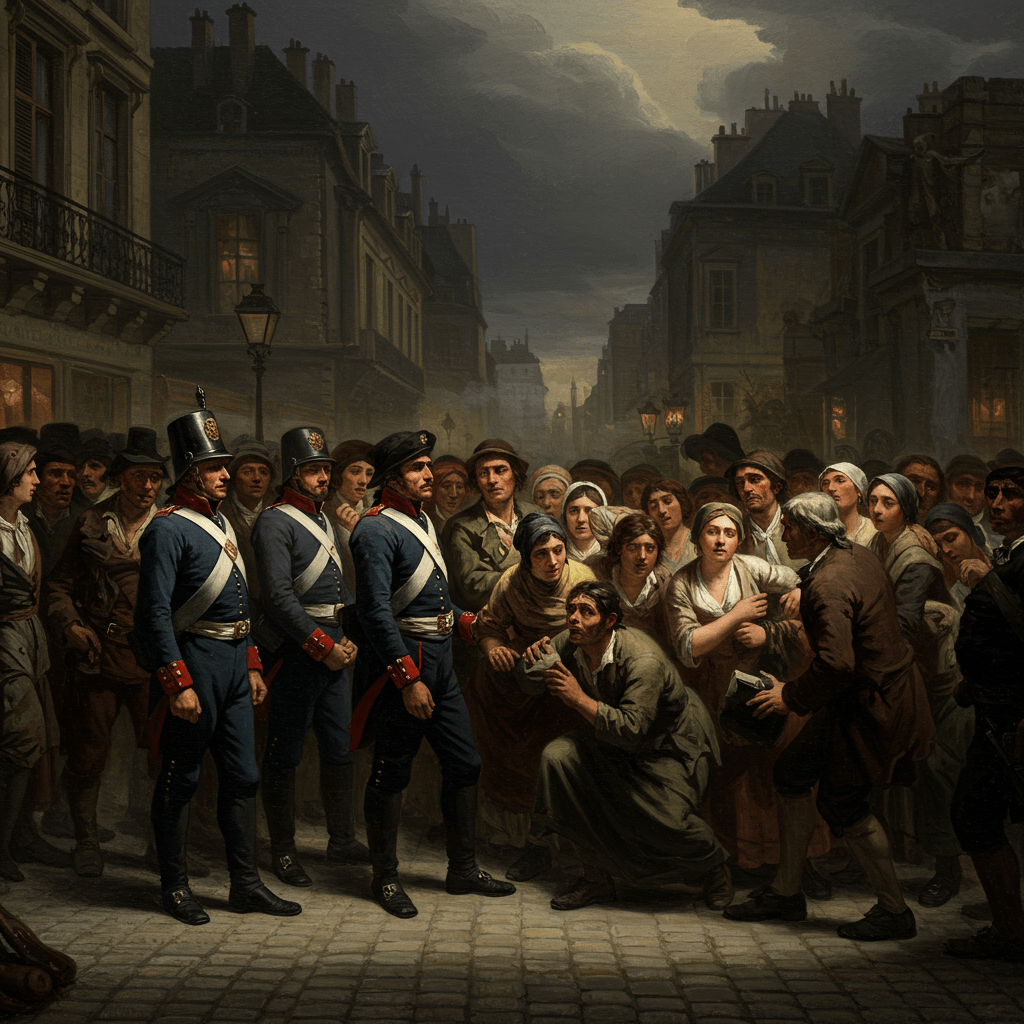

Les rapports entre la Maréchaussée et le peuple étaient souvent tendus, voire hostiles. Les abus de pouvoir étaient fréquents, les accusations de corruption et de brutalité se multipliant. Les maréchaux, souvent mal payés et mal formés, étaient tentés par la corruption, acceptant des pots-de-vin pour fermer les yeux sur les injustices ou pour protéger les puissants. L’image de la Maréchaussée s’est ainsi dégradée, passant d’une force garante de l’ordre à une institution méprisée et crainte.

Le Peuple contre la Maréchaussée : Une Fracture Irréparable ?

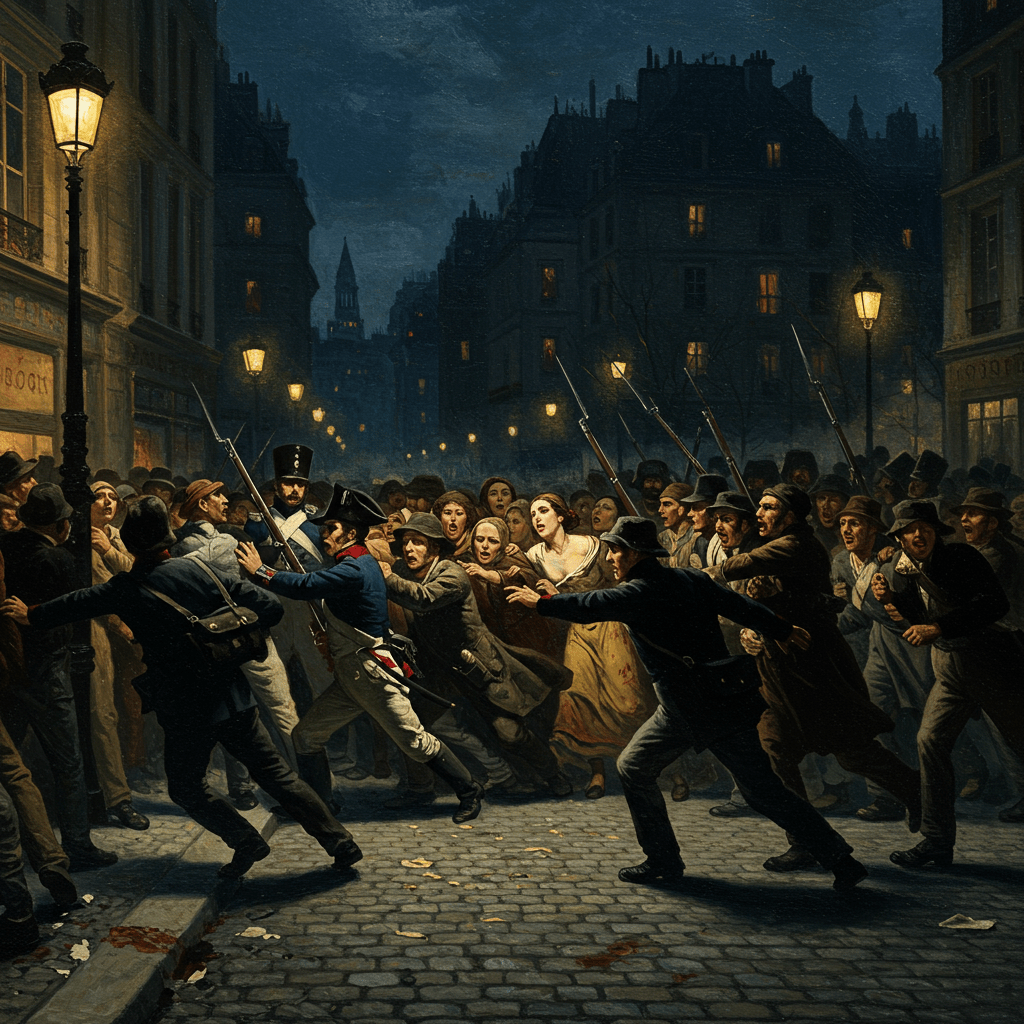

La tension entre la Maréchaussée et le peuple atteignit son apogée dans les années précédant la Révolution. Les mauvaises récoltes, la flambée des prix, et l’incapacité de la monarchie à répondre aux besoins de la population avaient attisé le mécontentement populaire. Les maréchaux, chargés de maintenir l’ordre, se retrouvèrent face à une vague de contestation sans précédent. Les émeutes se multipliaient, les affrontements entre le peuple et la Maréchaussée devenaient de plus en plus fréquents et violents.

Les maréchaux, pris entre leur devoir et leur conscience, se trouvaient souvent déchirés. Certains restaient fidèles à la couronne, exécutant les ordres sans se soucier des conséquences. D’autres, plus sensibles aux souffrances du peuple, hésitaient, cherchant à trouver un équilibre impossible entre le maintien de l’ordre et le respect de la dignité humaine. Cette division au sein même de la Maréchaussée reflétait la fracture profonde qui déchirait la nation française.

La Maréchaussée et la Naissance d’une Nation

La Révolution française marqua la fin de la Maréchaussée, comme on la connaissait. L’institution, symbole d’une monarchie déchue, fut dissoute, remplacée par de nouvelles forces de l’ordre plus en phase avec les idéaux de la République. La disparition de la Maréchaussée symbolise la fin d’une époque, une rupture avec un passé marqué par l’injustice et l’oppression. Elle marque aussi le début d’une nouvelle ère, où le peuple, enfin maître de son destin, commence à construire une nation fondée sur des principes de liberté et d’égalité.

Mais l’héritage de la Maréchaussée demeure. Son histoire, complexe et souvent tragique, nous rappelle les tensions qui peuvent exister entre les forces de l’ordre et le peuple, et l’importance de la justice sociale dans le maintien d’une paix durable. L’histoire de la Maréchaussée est un miroir qui reflète les faiblesses et les forces d’une nation en mutation, un témoignage poignant sur les défis de la construction d’une société juste et équitable.

Un héritage trouble

La chute de la Bastille, symbole de la tyrannie royale, sonna le glas de l’ancienne Maréchaussée, mais son ombre continue de planer sur la France naissante. Les cicatrices des affrontements entre le peuple et les forces de l’ordre restent béantes, un rappel constant des injustices et des abus de pouvoir qui ont marqué les années précédant la Révolution. La mémoire de ces conflits influencera profondément la façon dont la nouvelle nation définira son rapport à l’autorité et à la sécurité publique. La création d’une nouvelle force de l’ordre, capable de servir le peuple et non de l’opprimer, sera l’un des plus grands défis de la jeune République française.

La relation brisée entre la Maréchaussée et le peuple sert de leçon cruciale, un avertissement contre les abus de pouvoir et l’importance de la justice sociale. Elle incarne un chapitre sombre mais essentiel de l’histoire de France, un chapitre qui, même après la chute de la monarchie, continue de résonner dans la conscience nationale.