Le vent glacial de novembre fouettait les pavés parisiens, tandis que je m’enfonçais dans les archives de la Bibliothèque Nationale, à la recherche de fragments d’histoire culinaire. Les pages jaunies, témoins silencieux de siècles passés, murmuraient des secrets sur les tables royales et les humbles cuisines populaires. L’odeur du vieux papier, mêlée à celle du café fort qui me tenait éveillé, tissait une atmosphère propice à l’évocation d’une époque où la gastronomie, loin d’être une simple affaire de palais, était un art de vivre, un héritage ancêtre, une véritable composante de l’éducation.

Des festins somptueux de Louis XIV aux modestes repas paysans, un fil conducteur relie ces mondes apparemment si différents : la transmission du savoir-faire, la préservation des traditions et l’élévation de la nourriture au rang d’expérience culturelle. Car la cuisine, mes amis, n’est pas seulement un art de nourrir le corps, mais aussi l’âme ; elle façonne les identités, nourrit les liens sociaux et forge la mémoire collective.

La Table Royale: Un Symbole de Pouvoir et de Culture

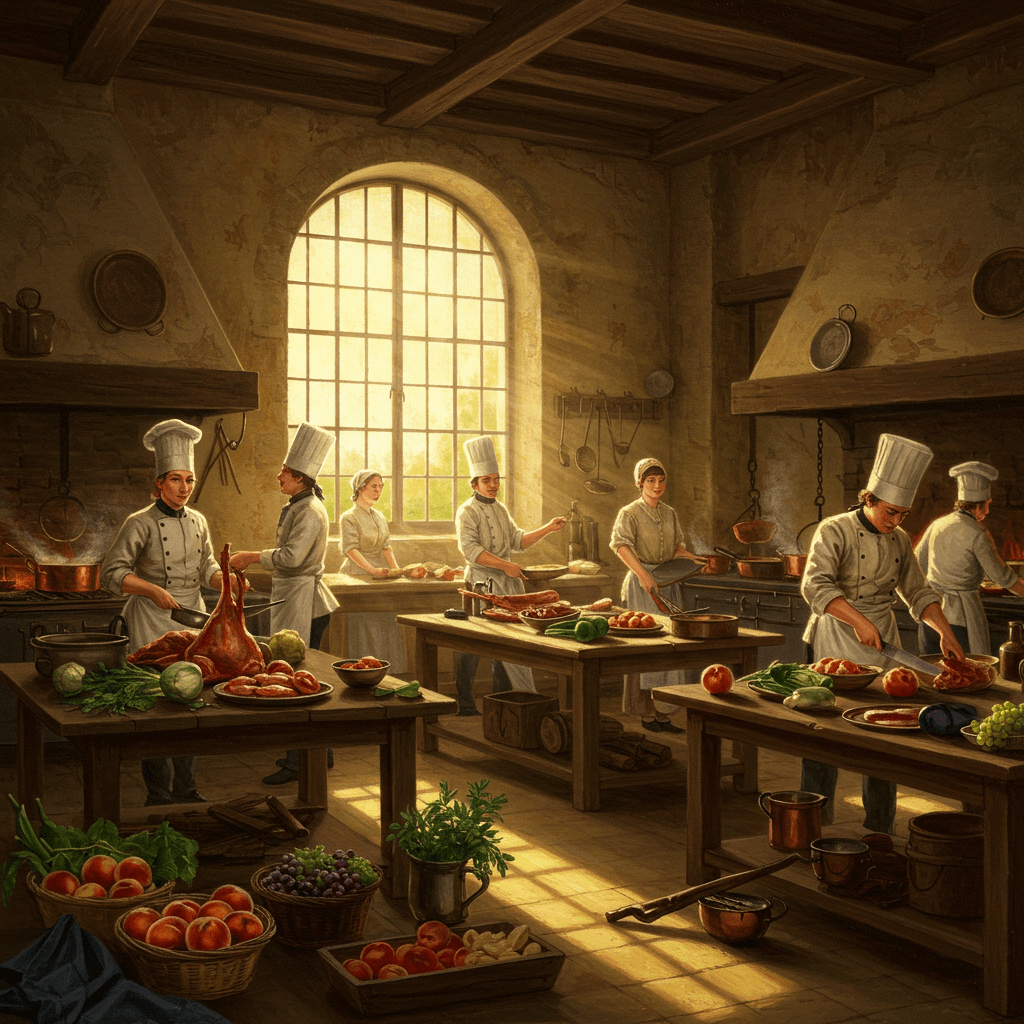

Imaginez les cuisines bouillonnantes du château de Versailles, une fourmilière humaine orchestrant un ballet culinaire d’une précision extrême. Des chefs talentueux, véritables alchimistes de la gastronomie, concoctaient des mets raffinés, des compositions aussi élaborées que les plus belles œuvres d’art. Chaque plat était une œuvre d’art, chargé de symboles et de significations politiques. La gastronomie, à la cour de France, était un puissant instrument de pouvoir, un moyen d’impressionner les ambassadeurs, de sceller des alliances et d’affirmer la grandeur du royaume. Les traités diplomatiques étaient souvent scellés autour d’un festin grandiose, où les saveurs exotiques et les mets les plus recherchés étaient présentés comme des trophées de la puissance française.

Les Maîtres Queux et la Transmission du Savoir

Le savoir-faire culinaire ne se transmettait pas par hasard. Des générations de maîtres queux, gardiens jaloux de leurs secrets, ont transmis leur art de père en fils, de maître à apprenti. Dans les écoles de cuisine, des institutions encore naissantes à cette époque, l’enseignement était rigoureux, exigeant, axé sur la perfection du geste, la connaissance des produits et la maîtrise des techniques ancestrales. Ces hommes, véritables artistes, considéraient leur métier comme une vocation, une mission de préservation d’un patrimoine immatériel précieux. Ils étaient les gardiens d’un héritage, les passeurs d’une tradition millénaire.

La Cuisine Bourgeoise et les Premiers Recueils de Recettes

Au-delà des cuisines royales, la gastronomie pénétrait les foyers bourgeois. L’essor de la bourgeoisie, au cours du XVIIIe siècle, a contribué à la popularisation de la cuisine raffinée, bien que simplifiée. Les premiers livres de recettes apparaissent, démocratisant l’accès à des techniques et des connaissances autrefois réservées aux seuls professionnels. Ces ouvrages, véritables bibles culinaires, témoignent de l’évolution des goûts et des habitudes alimentaires, reflétant les mutations sociales et économiques de la société française. La cuisine bourgeoise, synthèse entre tradition et innovation, est une étape cruciale dans l’histoire de la gastronomie française.

La Gastronomie Populaire: Une Richesse Insoupçonnée

Mais la gastronomie n’était pas seulement l’apanage des élites. Dans les campagnes et les villes, la cuisine populaire, simple mais savoureuse, possédait sa propre richesse et sa propre tradition. Les recettes paysannes, transmises oralement de génération en génération, reflétaient l’environnement local, les produits saisonniers et les conditions de vie des populations. Ces recettes, souvent basées sur des ingrédients modestes, étaient le fruit d’une connaissance profonde des produits et d’une ingéniosité remarquable. La cuisine populaire, loin d’être inférieure à la cuisine raffinée, possédait une saveur authentique et une simplicité attachante.

Au fil des siècles, la gastronomie française s’est imposée comme un symbole d’excellence, un art de vivre et une tradition culturelle. De la cour royale aux humbles cuisines populaires, le savoir-faire culinaire s’est transmis de génération en génération, façonnant l’identité nationale et témoignant de la richesse de notre patrimoine. La gastronomie, héritage ancêtre, est un devoir d’éducation, une responsabilité que nous devons assumer pour préserver et transmettre cet art précieux à nos descendants.

L’étude des anciennes recettes, des techniques oubliées, des traditions culinaires régionales est une quête fascinante qui nous permet de mieux comprendre l’histoire de notre nation, notre culture et notre identité. Elle nous rappelle que la gastronomie n’est pas qu’une simple affaire de plaisir gustatif, mais une composante essentielle de notre héritage culturel, un art de vivre que nous devons chérir et transmettre aux générations futures.