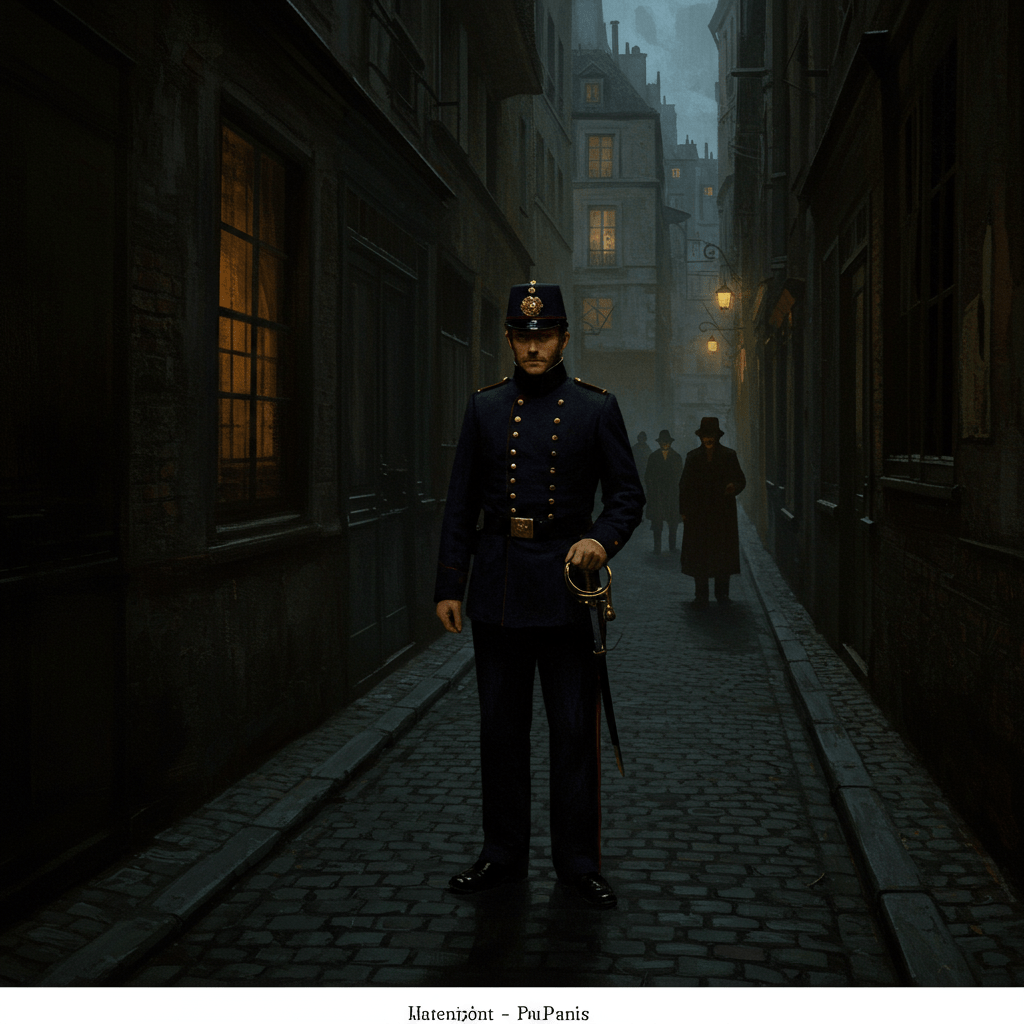

Le vent glacial de novembre fouettait les rues de Paris, balayant les feuilles mortes sous les pas pressés des passants. Une ombre se détachait du brouillard, une silhouette familière à ceux qui connaissaient les recoins les plus sombres de la ville: un agent de la police des mœurs, son uniforme bleu nuit presque invisible dans la pénombre. Son regard, pourtant, était perçant, scrutant la foule avec une méfiance froide, héritage d’une histoire longue et complexe, une histoire qui, même aujourd’hui, continue de hanter les couloirs du pouvoir et les ruelles mal éclairées de la capitale.

Depuis sa création, la police des mœurs a été le théâtre d’innombrables drames, de luttes intestines et de débats passionnés. Sa mission, initialement noble – la préservation de l’ordre moral et des bonnes mœurs – s’est souvent dévoyée, utilisée comme un instrument de répression politique, de surveillance sociale et, pire encore, de persécution des plus vulnérables. De la Révolution française à nos jours, son ombre s’est allongée sur l’histoire de la France, laissant derrière elle une trace indélébile, un héritage contesté et pourtant omniprésent.

Les Origines Troublees

Les prémisses de la police des mœurs remontent aux temps obscurs de l’Ancien Régime, où la morale était dictée par l’Église et la Cour. Des agents, souvent issus des rangs de la haute société ou du clergé, surveillaient la population, traquant les déviances sexuelles, les comportements jugés immoraux et les discours dissidents. Leur pouvoir était immense, leur justice expéditive et sans appel. La Bastille, ce symbole de l’oppression royale, abritait bien souvent ceux qui avaient eu le malheur de tomber sous leur coup.

La Révolution, pourtant porteuse d’espoir et de liberté, n’a pas éradiqué la police des mœurs. Elle a simplement changé de visage. Si les cibles ont quelque peu évolué, les méthodes restèrent souvent aussi brutales et arbitraires. Sous la Terreur, la surveillance morale se transforma en un instrument de contrôle politique, visant ceux qui osaient remettre en cause le régime. La guillotine, symbole sanglant de la révolution, est devenue le lieu d’exécution de nombreux innocents, victimes d’une morale de pacotille.

Le XIXe Siècle: Entre Réforme et Répression

Le XIXe siècle, période d’industrialisation et d’urbanisation galopante, vit l’émergence de nouveaux défis pour la police des mœurs. La croissance des villes, l’afflux de populations rurales et l’épanouissement d’une culture plus libertaire ont amené leur lot de nouveaux « vices » à combattre. La prostitution, le jeu, l’alcool et même certaines formes d’expression artistique devinrent des cibles privilégiées.

Cependant, ce siècle marqua aussi une certaine évolution des méthodes policières. De nouvelles lois furent adoptées, des réformes entreprises, mais le combat contre la « décadence morale » restait acharné. Des personnages hauts en couleur, inspecteurs implacables et procureurs véreux, peuplaient les rues et les tribunaux, donnant naissance à une multitude d’histoires, certaines vraies, d’autres romancées.

Le XXe Siècle et l’Ombre du Passé

Les deux guerres mondiales ont profondément bouleversé la société française, mais la police des mœurs a survécu, changeant de forme et d’objectif. Dans les années 1950 et 1960, la société française traversa une période de transformations profondes qui ont remis en question les fondements mêmes de la moralité traditionnelle. La libération sexuelle, la contestation de l’autorité et l’émergence de nouveaux mouvements sociaux ont mis en lumière l’hypocrisie de nombreuses pratiques de la police des mœurs.

Le combat pour les droits des femmes, des minorités sexuelles et des artistes a progressivement érodé le pouvoir de la police des mœurs. Les scandales, les abus de pouvoir et les témoignages poignants des victimes ont commencé à faire surface, conduisant à une prise de conscience progressive de la nécessité de réformer profondément cette institution, voire de la dissoudre.

L’Héritage Contesté

Aujourd’hui, l’héritage de la police des mœurs continue de hanter la société française. Ses méthodes brutales, son hypocrisie et ses abus de pouvoir ont laissé des cicatrices profondes. Malgré sa transformation et sa disparition sous sa forme initiale, l’ombre de la surveillance morale plane encore sur la société. La question de la liberté individuelle, de la tolérance et du respect des différences reste au cœur des débats politiques et sociaux.

Les fantômes du passé rappellent que la vigilance est de mise. La lutte contre les discriminations et les inégalités doit rester une priorité absolue, pour que l’histoire de la police des mœurs ne se répète pas, pour que les rues de Paris, et celles de toute la France, puissent enfin respirer l’air de la liberté, loin du souffle glacial de la répression morale.