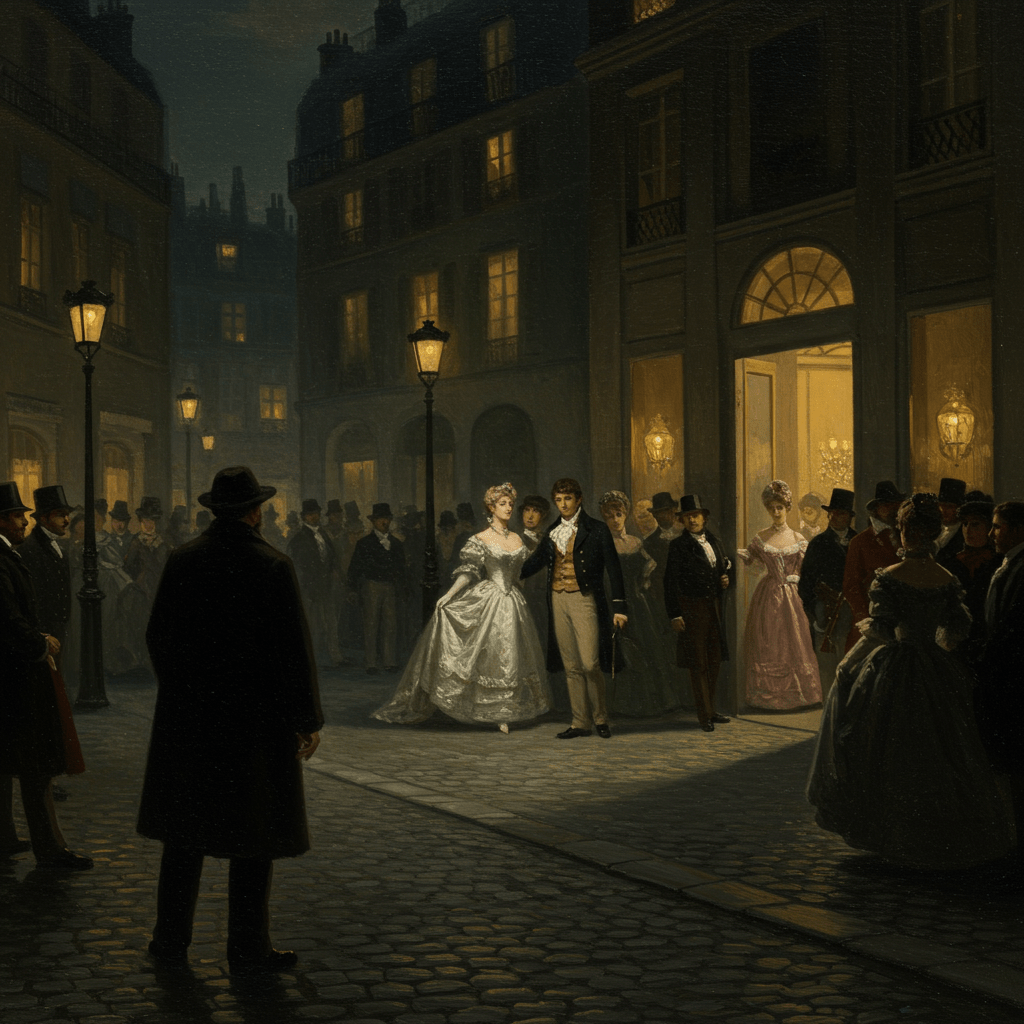

Paris, 1830. Une brume épaisse, semblable à un linceul, enveloppait la ville, cachant ses splendeurs et ses misères. Dans les ruelles obscures du Marais, les pas résonnaient avec une sourde menace, tandis que les odeurs âcres du vin aigre et des égouts se mêlaient à l’air glacial. C’est dans ce décor lugubre que la police des mœurs, bras armé de la morale publique, s’évertuait à maintenir un ordre fragile, un ordre qui, pour les classes défavorisées, ressemblait davantage à une cage de fer qu’à une protection. Leurs vies, déjà marquées par la pauvreté et la faim, étaient constamment menacées par les interventions brutales de ces agents de la vertu, souvent plus préoccupés par l’apparence que par le bien-être réel des citoyens.

Les agents, vêtus de leurs uniformes sombres et rigides, sillonnaient les quartiers populaires, leurs regards perçants scrutant chaque recoin, chaque visage. Leur mission : traquer le vice, réprimer les débordements, maintenir la pudeur. Mais derrière cette façade de moralité, se cachait souvent une cruauté implacable, un mépris profond pour ceux qui, par la force des circonstances, avaient basculé dans la marginalité. Pour ces hommes et ces femmes, la loi était un instrument de domination, un outil utilisé pour briser les esprits et maintenir le statu quo.

La Traque Incessante

Leur présence constante était une épée de Damoclès au-dessus des têtes des plus vulnérables. Une simple danse dans la rue, un regard échangé, une conversation trop animée pouvaient suffire à attirer leur attention et à déclencher une descente musclée. Les jeunes filles, souvent victimes de la pauvreté et de la faim, étaient particulièrement ciblées. Accusées de prostitution ou de vagabondage, elles étaient arrachées à leur famille et enfermées dans des maisons de correction, où les conditions de vie étaient loin d’être humaines. Les hommes, eux, étaient accusés de vagabondage, d’ivresse publique ou de délit de vagabondage, des accusations souvent vagues et arbitraires qui leur valaient des amendes exorbitantes ou des séjours en prison.

La Façade de la Moralité

La police des mœurs, loin d’être une force impartiale, était le reflet des préjugés et des inégalités de la société. Elle s’acharnait sur les plus faibles, ignorant les excès et les vices des classes supérieures. Les bals masqués, les soirées libertines, les jeux d’argent clandestins qui prospéraient dans les salons dorés restaient impunis. L’hypocrisie était reine, la morale un instrument de pouvoir, utilisé pour maintenir les riches dans leurs privilèges et les pauvres dans leur soumission.

Le Silence des Victimes

Le système judiciaire, corrompu et partial, offrait peu de recours aux victimes des abus de la police des mœurs. La peur, le manque de moyens et l’ignorance les condamnaient au silence. Témoins muets d’une injustice flagrante, ils disparaissaient dans les méandres de la société parisienne, leurs histoires perdues dans les annales de l’oubli. Seuls quelques rares témoignages, murmurés à voix basse dans les ruelles obscures, permettaient d’entrevoir l’ampleur de la répression et de la souffrance.

La Révolte Couve

Mais le silence n’était pas éternel. La colère, lentement attisée par les injustices subies, commençait à gronder dans les bas-fonds de la ville. Les murmures de révolte se transformaient en rumeurs, les rumeurs en grognements sourds, annonciateurs d’une tempête imminente. Le peuple, longtemps muselé, se préparait à faire entendre sa voix, à briser les chaînes de l’oppression et à réclamer justice. La police des mœurs, symbole d’un ordre injuste, allait devoir affronter la force d’une rébellion qui promettait d’être sanglante.

Le crépuscule descendait sur Paris, enveloppant la ville d’une ombre menaçante. Les pas furtifs des agents de la police des mœurs résonnaient encore dans les rues, mais le grondement sourd de la révolte était déjà perceptible, annonçant une nouvelle ère, une ère où la justice, longtemps absente, se ferait enfin entendre.