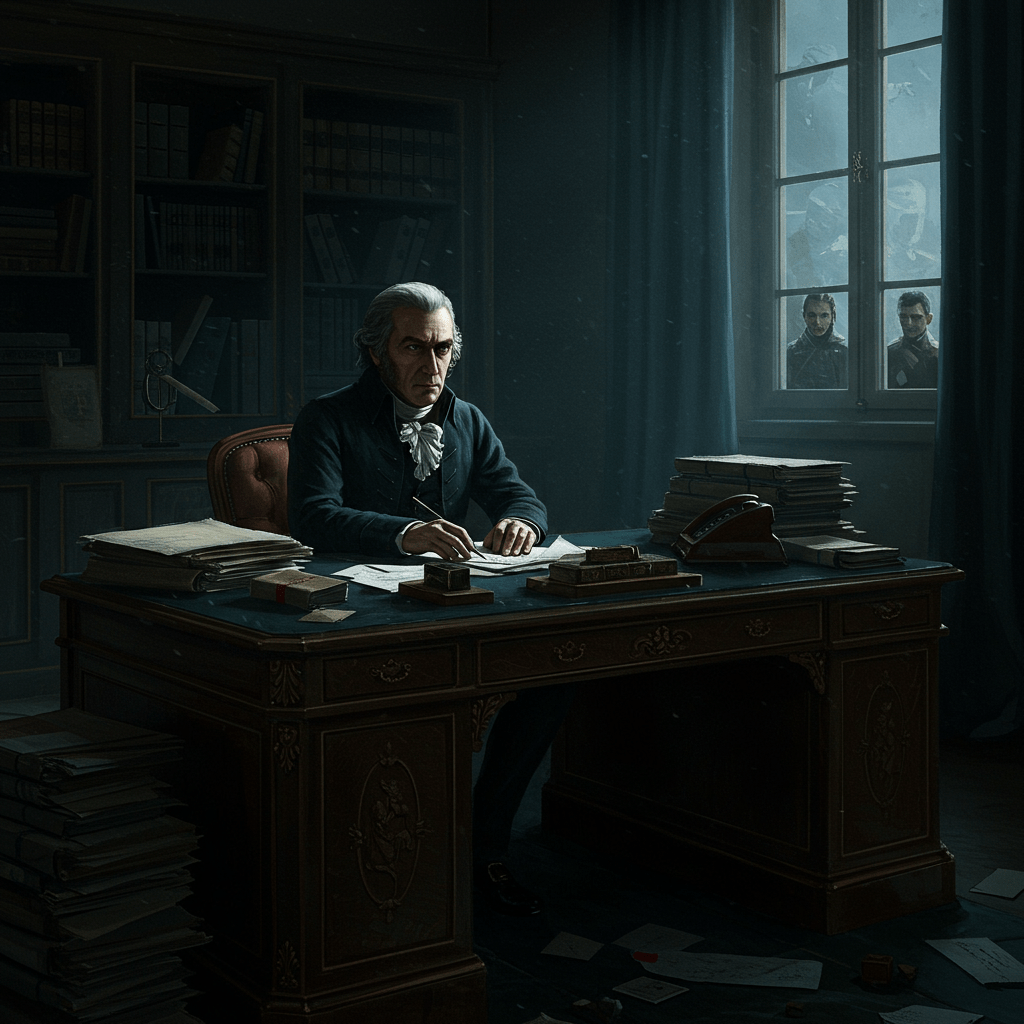

Paris, l’an 1800. Une brume épaisse, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppait la ville. Le vent glacial, sifflant à travers les ruelles étroites, semblait chuchoter des secrets à ceux qui osaient s’aventurer dans les recoins obscurs de la capitale. Dans l’ombre, les espions de Fouché, ministre de la Police, étaient à l’œuvre, leurs pas furtifs, leurs regards perçants, scrutant chaque mouvement, chaque murmure. Leur maître, cet homme aux multiples visages, tissait sa toile, une toile d’intrigues, de trahisons et de terreurs, pour maintenir le fragile équilibre du régime napoléonien.

Le spectre de la Révolution, avec ses excès sanglants, hantait encore les esprits. Napoléon, ambitieux et pragmatique, avait besoin d’un bras armé, d’une force capable de réprimer toute opposition, réelle ou supposée. Et c’est là qu’intervenait Fouché, maître incontesté de la police politique, un homme dont la réputation précédait sa marche, un homme capable de faire régner la terreur sans jamais se salir les mains.

La Surveillance Omniprésente

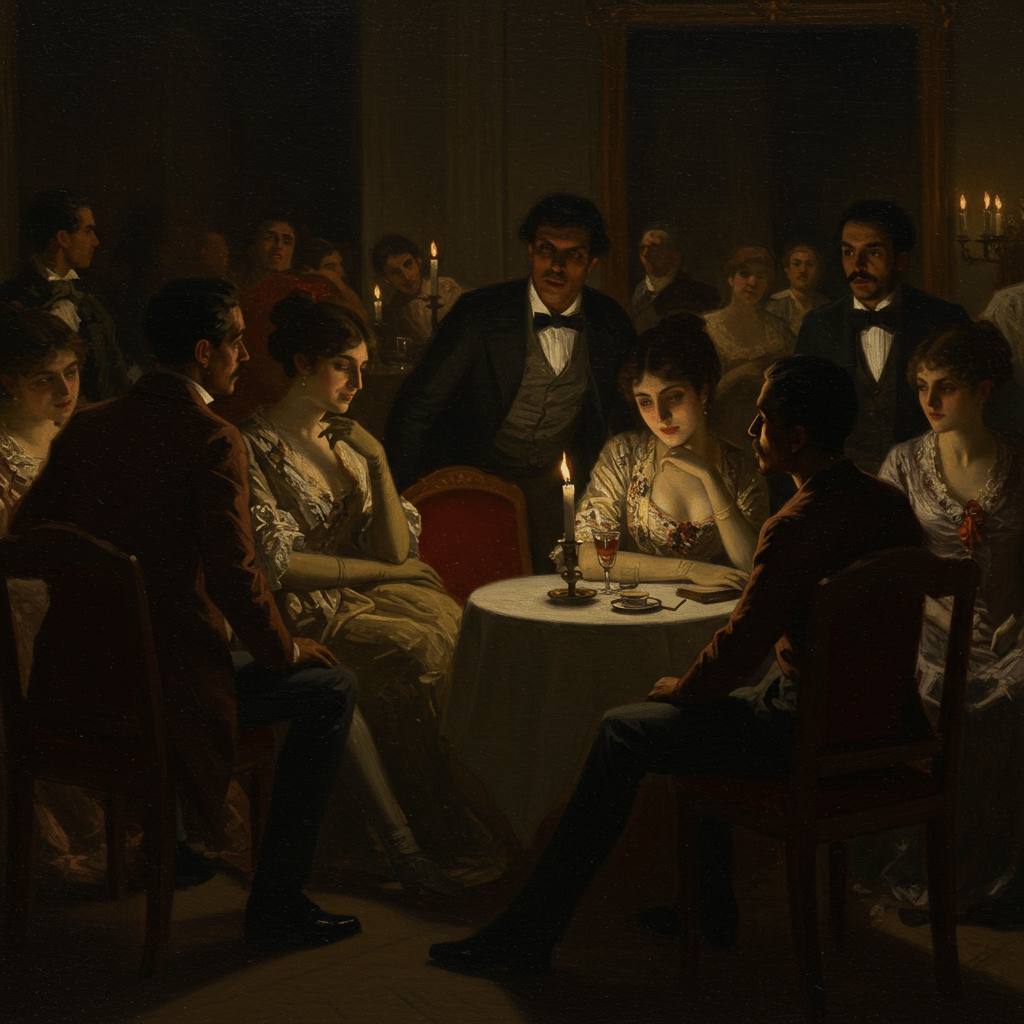

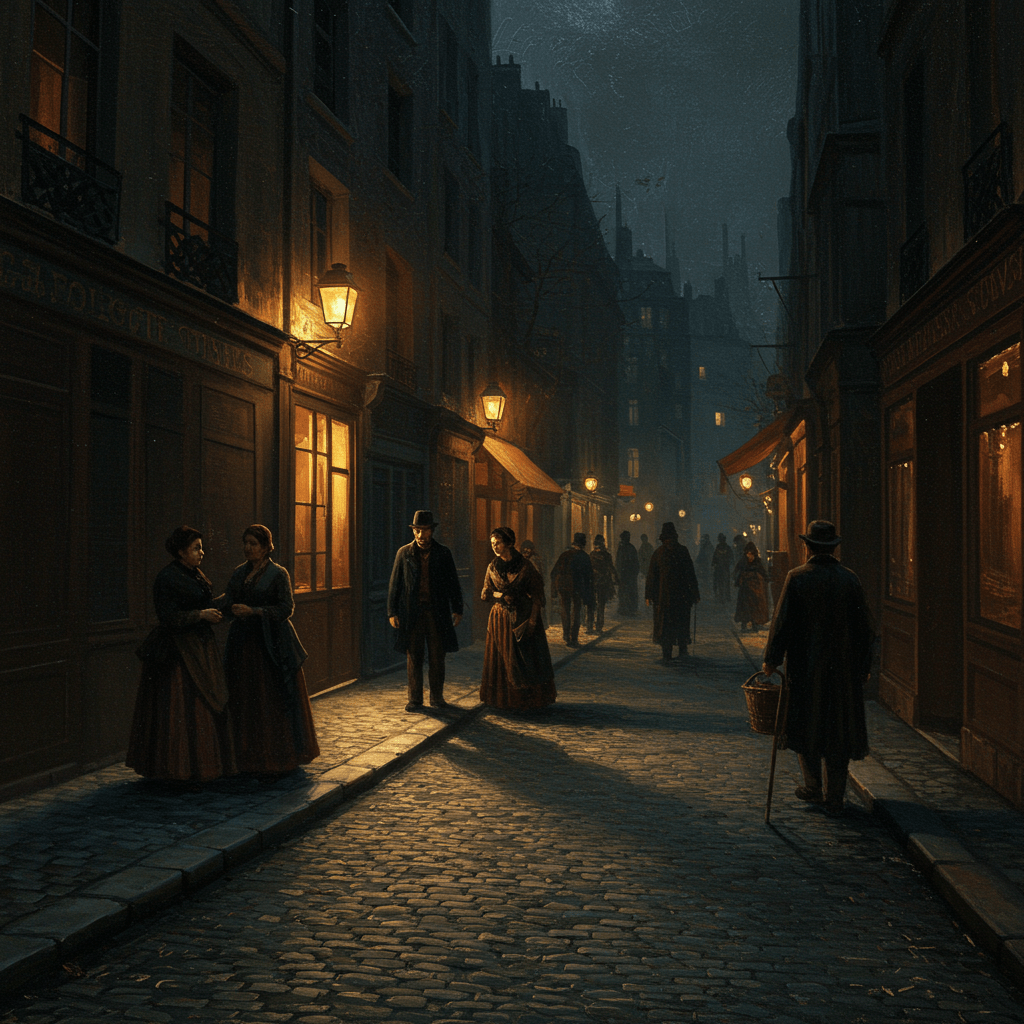

Le réseau de Fouché était un véritable kaléidoscope humain. Des informateurs anonymes, des agents infiltrés au sein des clubs politiques, des espions dissimulés parmi les serveurs des cafés les plus fréquentés, tous étaient à son service. Pas un mot, pas un geste n’échappait à leur vigilance. Les salons, berceaux des conversations politiques les plus animées, étaient devenus des lieux à haut risque, hantés par la peur et la suspicion. La simple évocation d’un nom, un soupçon de mécontentement, suffisait à attirer l’attention des agents de Fouché, dont la discrétion était légendaire.

Les lettres étaient ouvertes, les conversations écoutées, les maisons perquisitionnées. L’omniprésence de la surveillance étouffait les libertés individuelles, réduisant les citoyens à l’état de sujets soumis. La terreur régnait, sournoise, insidieuse, se nichant dans les ombres et paralysant les esprits critiques. Fouché utilisait la peur comme arme, et ses résultats étaient terrifiants d’efficacité.

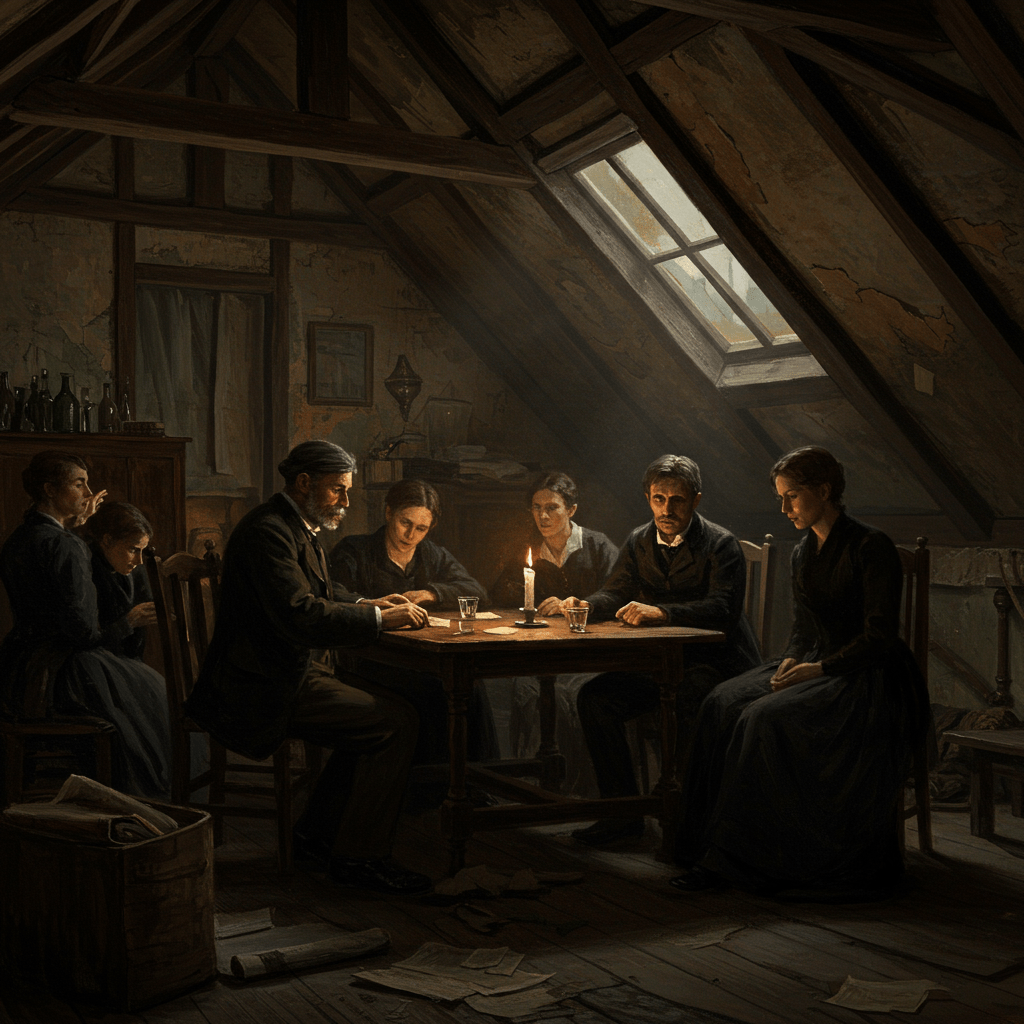

Les Méthodes Impitoyables

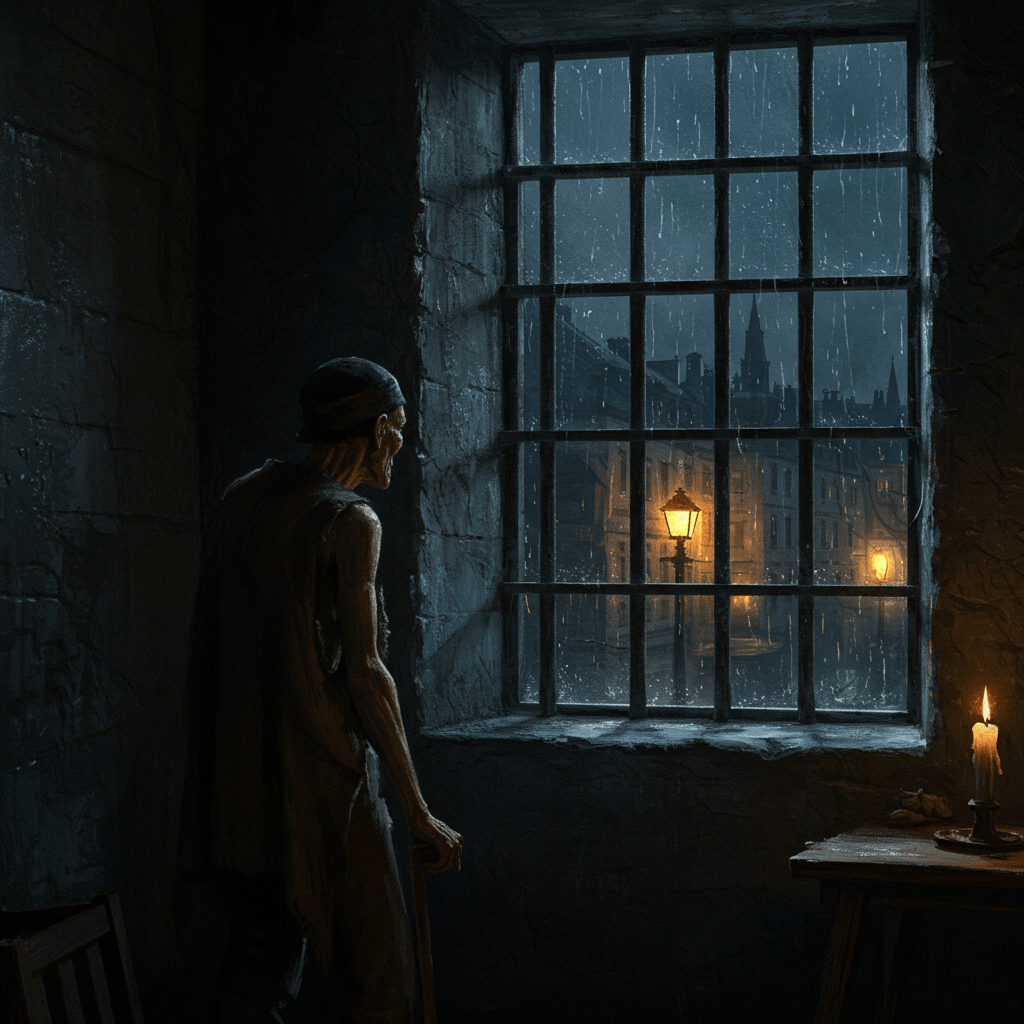

La police de Fouché n’hésitait pas à employer des méthodes brutales, voire cruelles, pour atteindre ses objectifs. L’arrestation, l’emprisonnement, l’exil, la déportation : telles étaient les sentences qui attendaient ceux qui osaient défier le régime. Les interrogatoires, souvent menés dans des conditions inhumaines, visaient à arracher des aveux, même forcés. La torture, bien que non officiellement autorisée, était fréquemment pratiquée, laissant des traces indélébiles sur le corps et l’esprit des victimes.

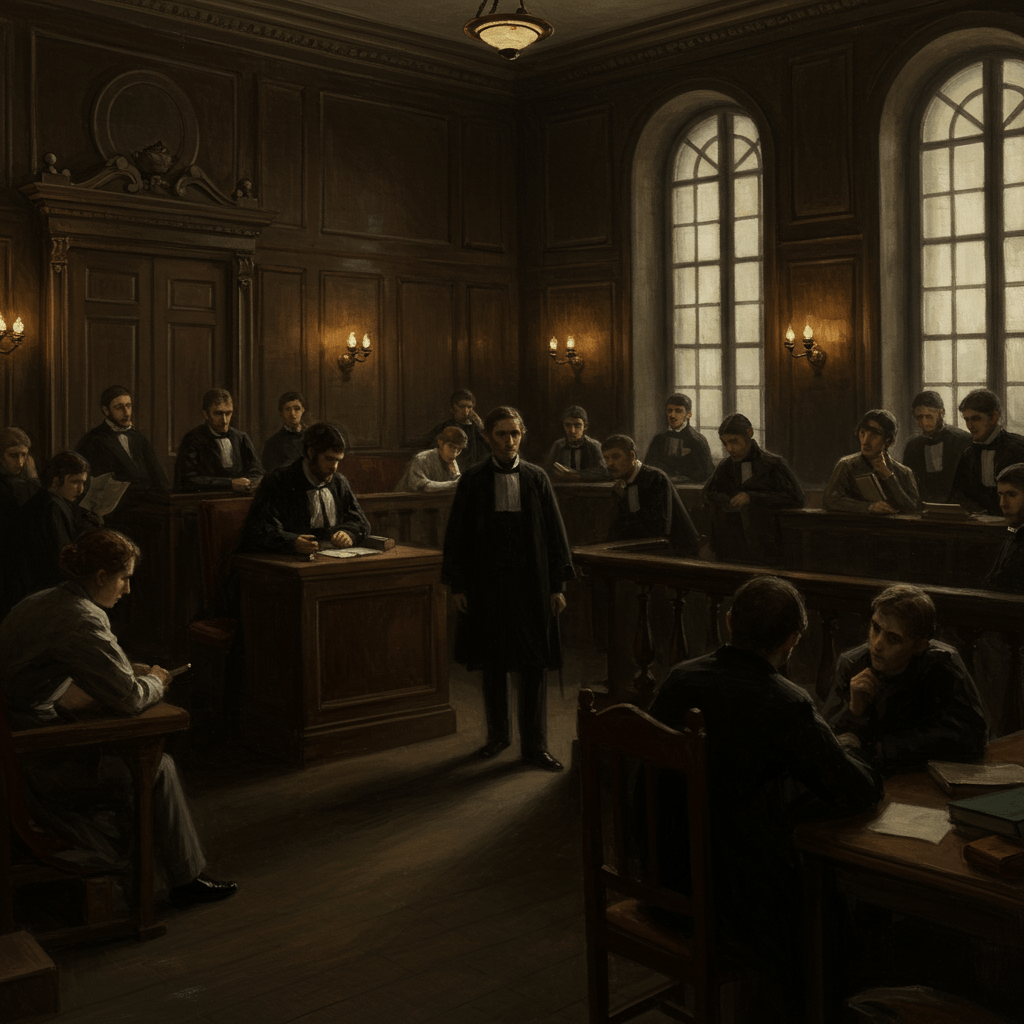

Les prisons, surpeuplées et insalubres, étaient de véritables gouffres à hommes. Des milliers d’individus, souvent innocents, y pourrissaient dans l’oubli, victimes de la machination implacable de Fouché. La justice était un simple instrument, manipulé à la guise du ministre, un outil de répression au service du pouvoir.

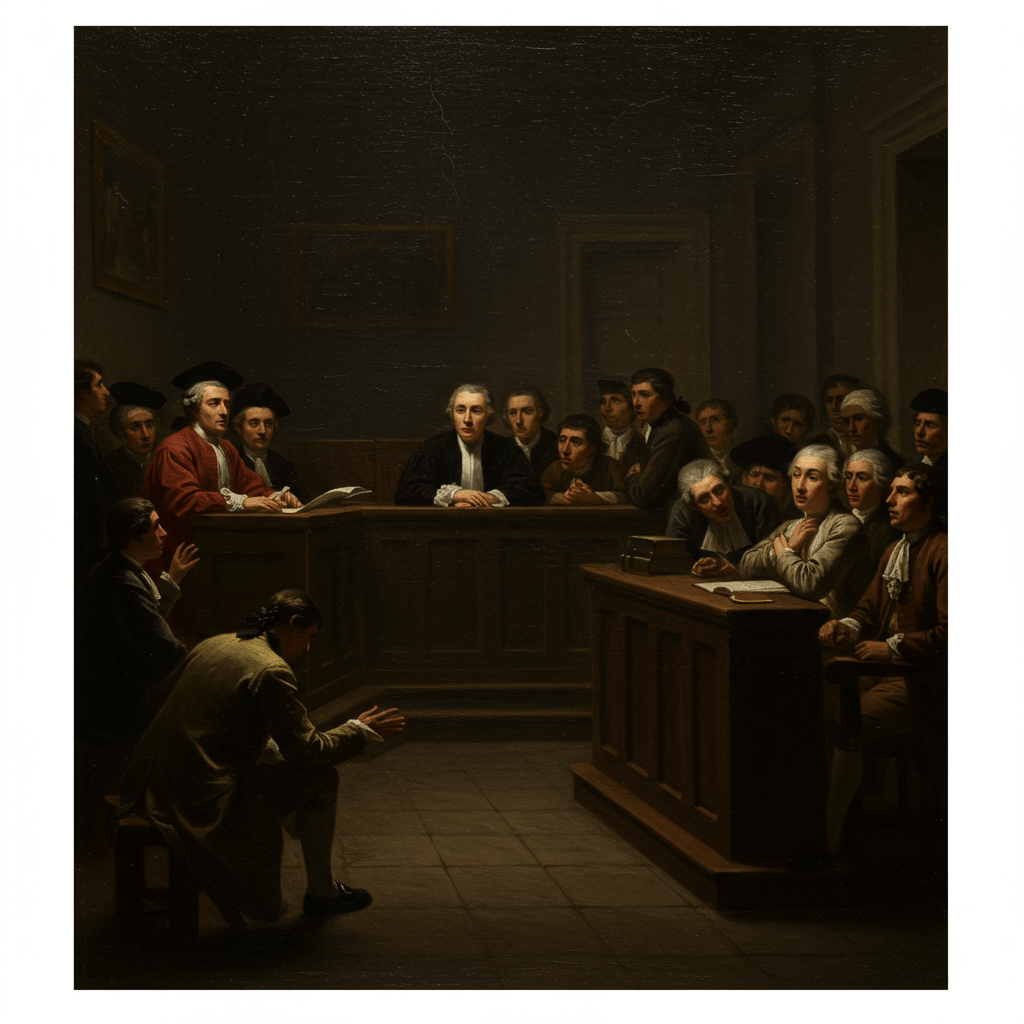

La Manipulation et la Propagande

Fouché ne se contentait pas de réprimer la dissidence par la force. Il était aussi un maître de la manipulation et de la propagande. Il utilisait habilement les journaux, les pamphlets et les rumeurs pour influencer l’opinion publique, discréditer ses adversaires et renforcer l’autorité du régime. Sa capacité à semer la discorde parmi ses ennemis était légendaire. Il savait exploiter les faiblesses de ses adversaires, jouer sur leurs ambitions et leurs peurs, afin de les diviser et de les affaiblir.

Les journaux, contrôlés par le gouvernement, relayaient une version tronquée et biaisée des événements, présentant Fouché comme un protecteur de la paix et de l’ordre public. Ce portrait soigneusement construit contrastait fortement avec la réalité, mais l’opinion publique, désorientée et soumise à la terreur, ne pouvait faire autrement que de croire à la propagande.

L’Héritage Ambigu

L’œuvre de Fouché reste aujourd’hui encore sujette à controverse. Si certains le considèrent comme un personnage cynique et sans scrupules, un maître de la manipulation et de la terreur, d’autres mettent en avant son pragmatisme et son efficacité dans la préservation de l’ordre social. Il n’est pas contestable, cependant, que sa police politique a instauré un climat de peur et de suspicion, étouffant la liberté d’expression et les droits individuels.

Les méthodes de Fouché, aussi efficaces qu’elles aient pu être, ont laissé une profonde marque sur la société française. Son héritage reste un exemple troublant de la façon dont le pouvoir peut utiliser la répression pour asseoir son autorité, une leçon que l’histoire ne cesse de nous rappeler. Les ombres de la police politique de Fouché continuent à planer sur la France, un rappel constant des dangers de l’abus de pouvoir.