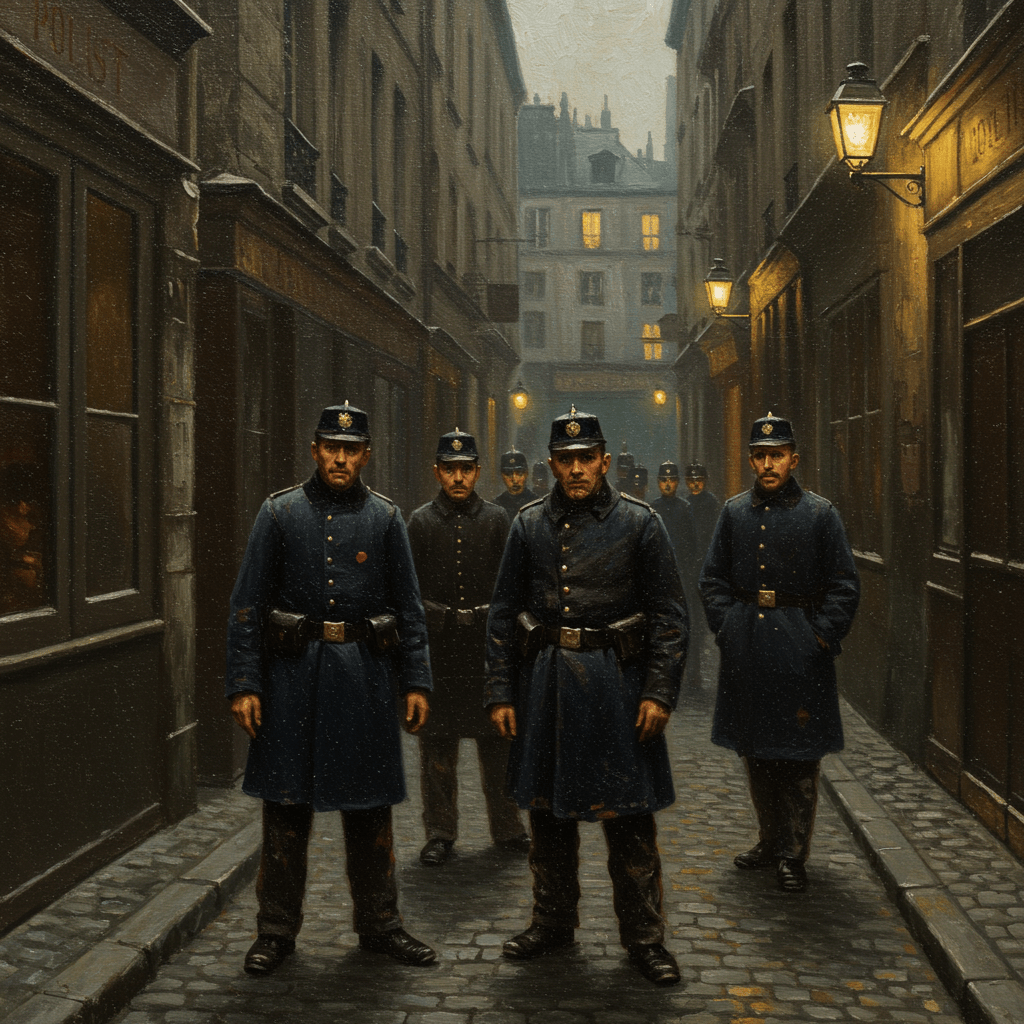

Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de promesses de pluie, enveloppait la capitale. Les ruelles étroites, labyrinthes sinueux où se croisaient les odeurs âcres des égouts et le parfum capiteux des boutiques, résonnaient des pas pressés des Parisiens. Mais au cœur de ce ballet incessant, une autre réalité se cachait, plus sombre, plus silencieuse : celle des hommes de la police royale, tiraillés entre le devoir et le désespoir.

Leurs uniformes, gris ternes et usés par le temps et les intempéries, témoignaient de leur quotidien rude et ingrat. Ils étaient les gardiens de l’ordre, les yeux et les bras du roi, mais souvent, les oubliés de la Cour, victimes d’un système injuste et cruel qui les condamnait à une pauvreté chronique, aggravée par un manque de reconnaissance flagrant.

Les Misérables Serviteurs de la Couronne

Leur salaire, misérable, était à peine suffisant pour subvenir aux besoins les plus élémentaires. Un garde de la Prévôté, chargé de patrouiller les rues dangereuses de la capitale, gagnait à peine de quoi se nourrir, se vêtir et loger modestement. Les augmentations, rares et dérisoires, étaient souvent absorbées par l’inflation galopante. Nombreux étaient ceux qui devaient se résoudre à accepter des pots-de-vin, des faveurs, une corruption quotidienne qui ternissait leur image et leur honneur.

La fatigue était omniprésente. Des nuits blanches passées à traquer des voleurs, à désamorcer des rixes, à maintenir l’ordre dans les quartiers populaires, avaient laissé leur empreinte sur leurs visages marqués, usés par les soucis et les privations. Ils étaient constamment exposés aux dangers, aux menaces, aux insultes, parfois même aux violences physiques de la part d’une population exaspérée par la misère et l’injustice.

Une Justice Inégalitaire

L’absence de considération de la part de la hiérarchie aggravait encore leur situation. Les officiers, souvent issus de la noblesse ou de la bourgeoisie aisée, manifestaient un mépris certain pour leurs subordonnés, les traitant avec une brutalité qui rappelait l’ancien régime. La promotion était lente, sujette à des jeux de pouvoir et de corruption, laissant peu d’espoir aux plus méritants.

Le système judiciaire, loin d’être équitable, ne leur offrait que peu de protection. Accusés à tort ou à raison, ils étaient souvent laissés à la merci de l’arbitraire et de la vengeance des puissants. L’absence de sécurité sociale ou d’assurance maladie les laissait démunis face à la maladie ou aux accidents du travail, accentuant encore leur précarité.

Le poids du Secret

Leur travail exigeait souvent de la discrétion, un silence assourdissant face aux injustices et aux abus de pouvoir. Ils étaient les témoins privilégiés des intrigues de la Cour, des secrets des grands, des dessous troubles de la société parisienne. Gardant le silence, ils acceptaient de porter le poids de ce secret, un fardeau moral qui pesait lourd sur leurs consciences.

Beaucoup d’entre eux étaient illettrés, condamnés à l’anonymat, à l’oubli. Leurs récits, leurs souffrances, leurs espoirs, restaient enfouis sous le silence imposé par la nécessité et la peur. Seuls quelques rares témoignages, transmis de génération en génération, parviennent à nous éclairer sur leur quotidien.

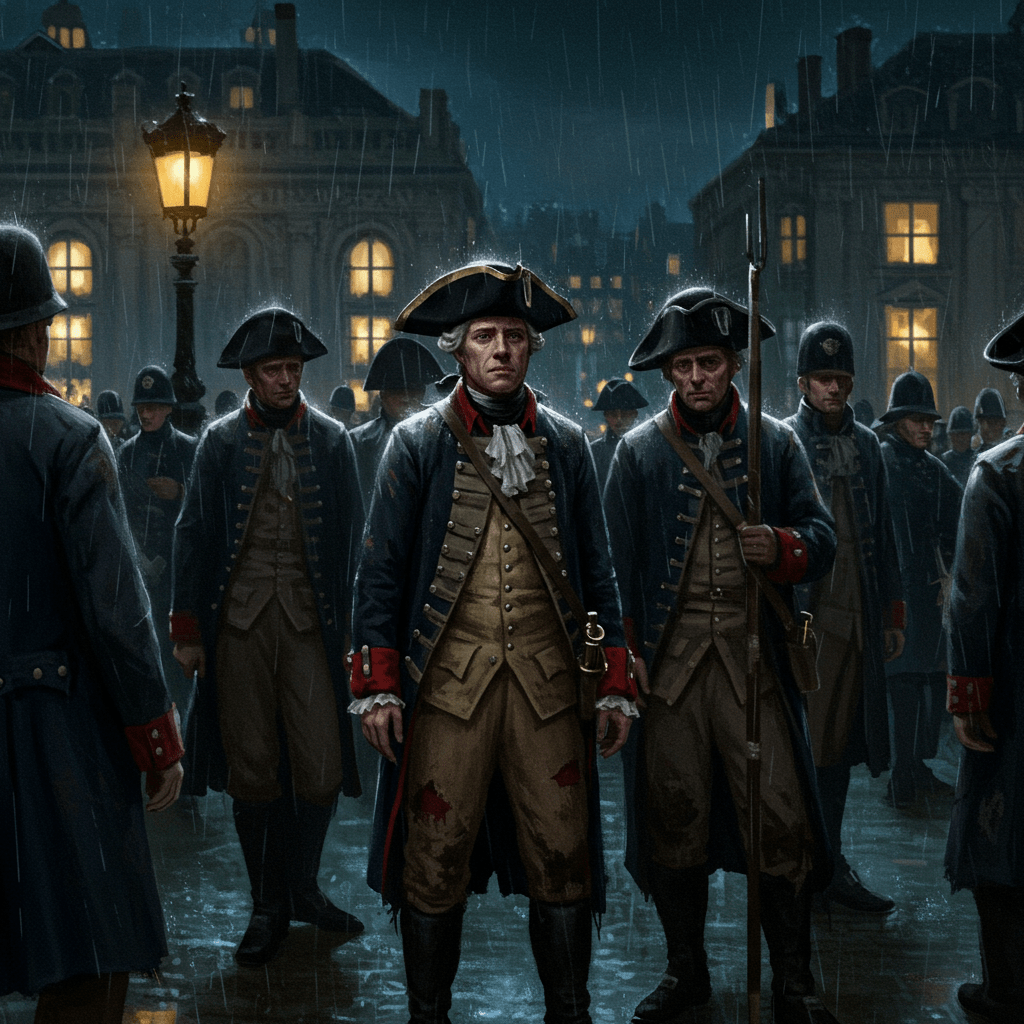

Les Germes de la Révolution

Leur situation précaire, leur manque de reconnaissance, leur exposition aux dangers, tout contribuait à alimenter un profond sentiment de frustration et de colère. Ils étaient, malgré eux, les témoins silencieux des tensions qui minaient la société française. Leur désespoir, leur mécontentement, étaient autant de germes qui allaient contribuer, par la suite, à embraser la Révolution.

Leur histoire, souvent oubliée, mérite d’être rappelée. Ces hommes, anonymes et dévoués, ont payé le prix fort pour maintenir un ordre qui les a finalement rejetés. Leurs vies, marquées par la pauvreté, la fatigue, et le désespoir, nous rappellent les limites d’un système injuste et les conséquences dramatiques d’une société inégalitaire.