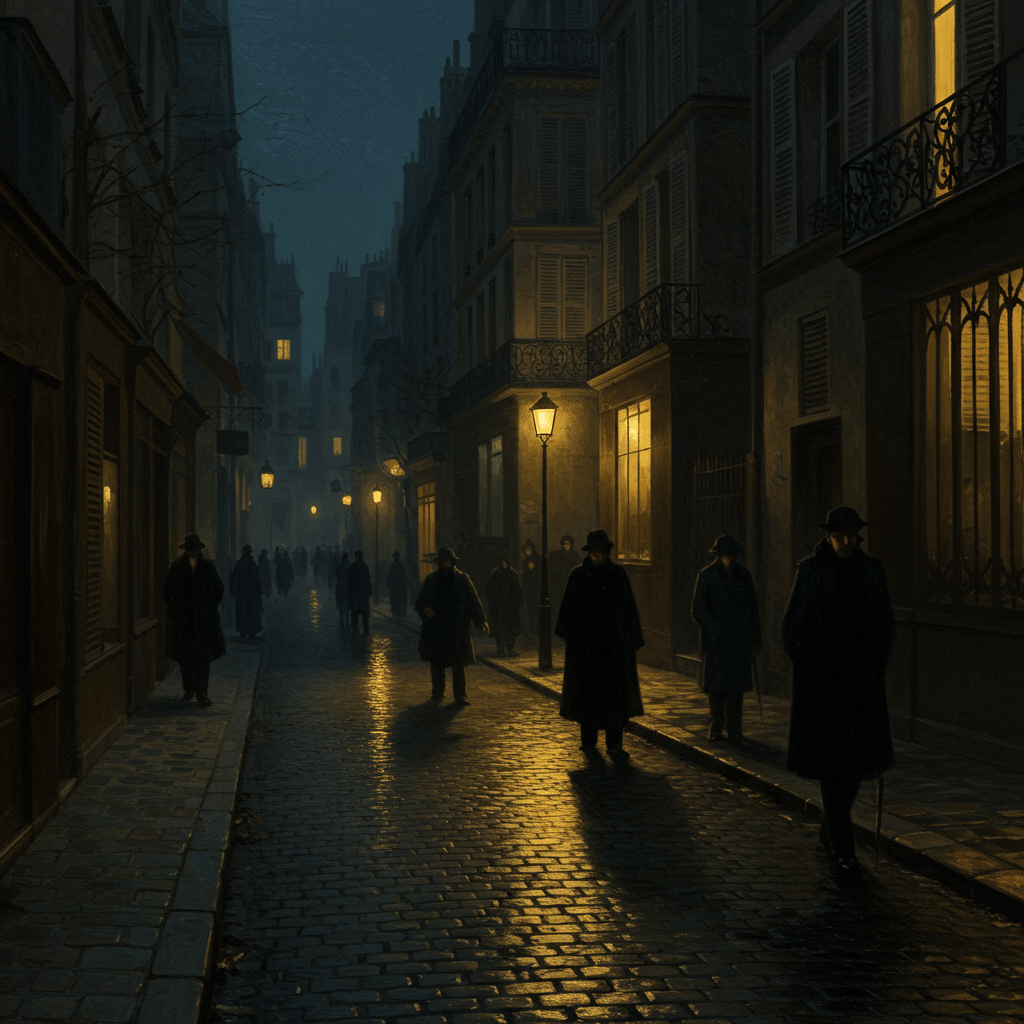

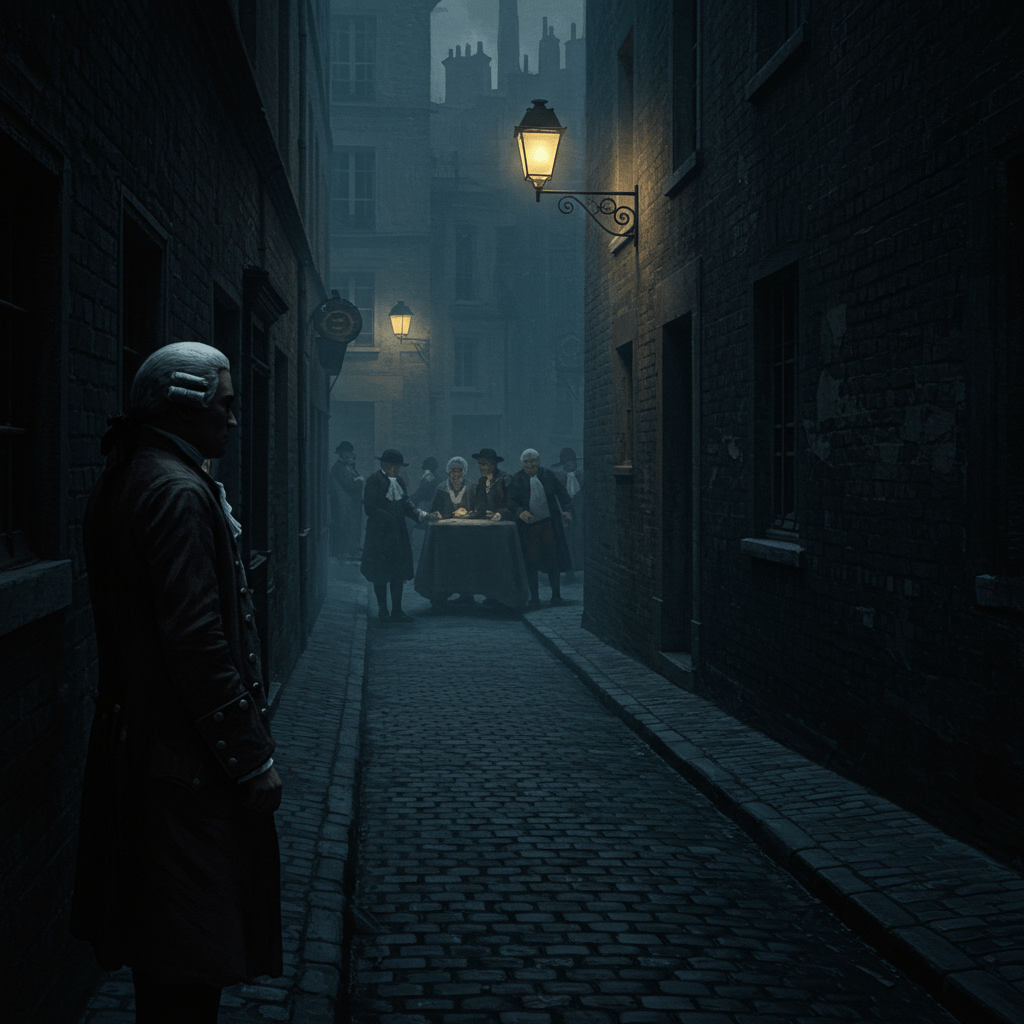

L’année est 1830. Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de saveurs alléchantes, est aussi le théâtre d’une lutte sournoise et perfide : la bataille contre la contrefaçon. Non pas celle des étoffes ou des bijoux, mais celle des mets ! Des imposteurs, des fourbes, des artisans sans scrupules s’efforcent de tromper les papilles des plus grands gourmets, vendant des produits falsifiés sous des noms prestigieux. Dans ce labyrinthe culinaire, où l’odeur du vrai se mêle à la puanteur du faux, une enquête digne d’un roman se déroule.

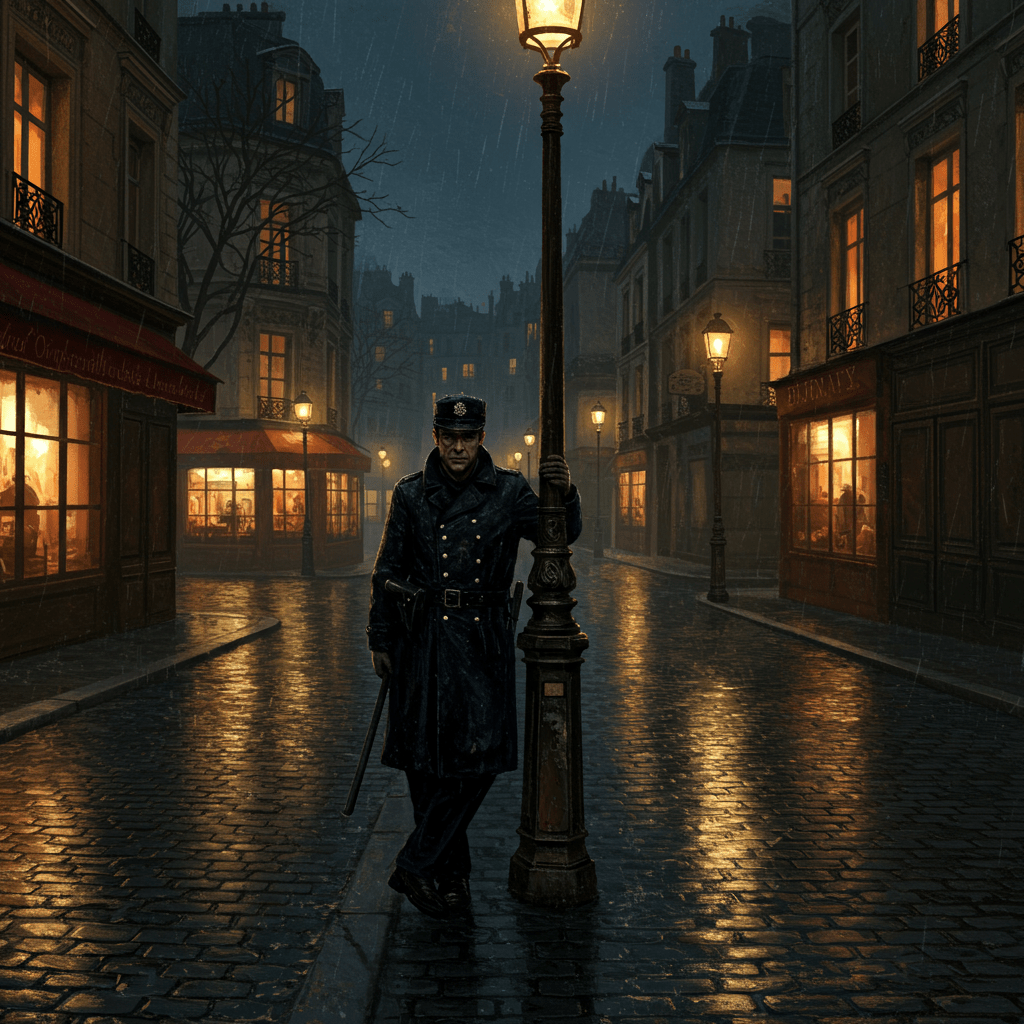

Nos pas nous mènent dans les ruelles obscures du Marais, là où les marchands peu scrupuleux opèrent dans l’ombre. Leur commerce est aussi lucratif que dangereux, car la réputation d’un cuisinier, d’un boucher, ou d’un vigneron, est aussi précieuse que l’or. Une seule découverte de fraude peut ruiner une vie, voire entraîner des conséquences bien plus graves…

Le Mystère du Faux Rabelais

Notre première piste nous conduit vers un certain Monsieur Dubois, un aubergiste qui se vante de servir le véritable vin de Chinon, autrefois apprécié par le grand François Rabelais. Or, des rumeurs persistantes affirment que son vin est une vulgaire imitation, un breuvage falsifié avec des baies sauvages et du sucre de betterave. L’enquête s’avère difficile. Dubois est un personnage rusé, entouré de complices fidèles, ses lèvres serrées comme une huître. Nous devons être plus astucieux que lui. Nous infiltrons sa taverne, nous dégustons son vin suspect, nous interrogeons ses clients, et petit à petit, la vérité commence à émerger. Des traces d’une substance inconnue sont découvertes dans la cave, et l’analyse révèle un secret honteux. Dubois est un escroc, et son vin n’a rien à voir avec celui de Rabelais.

Le Scandale du Fumet Adultéré

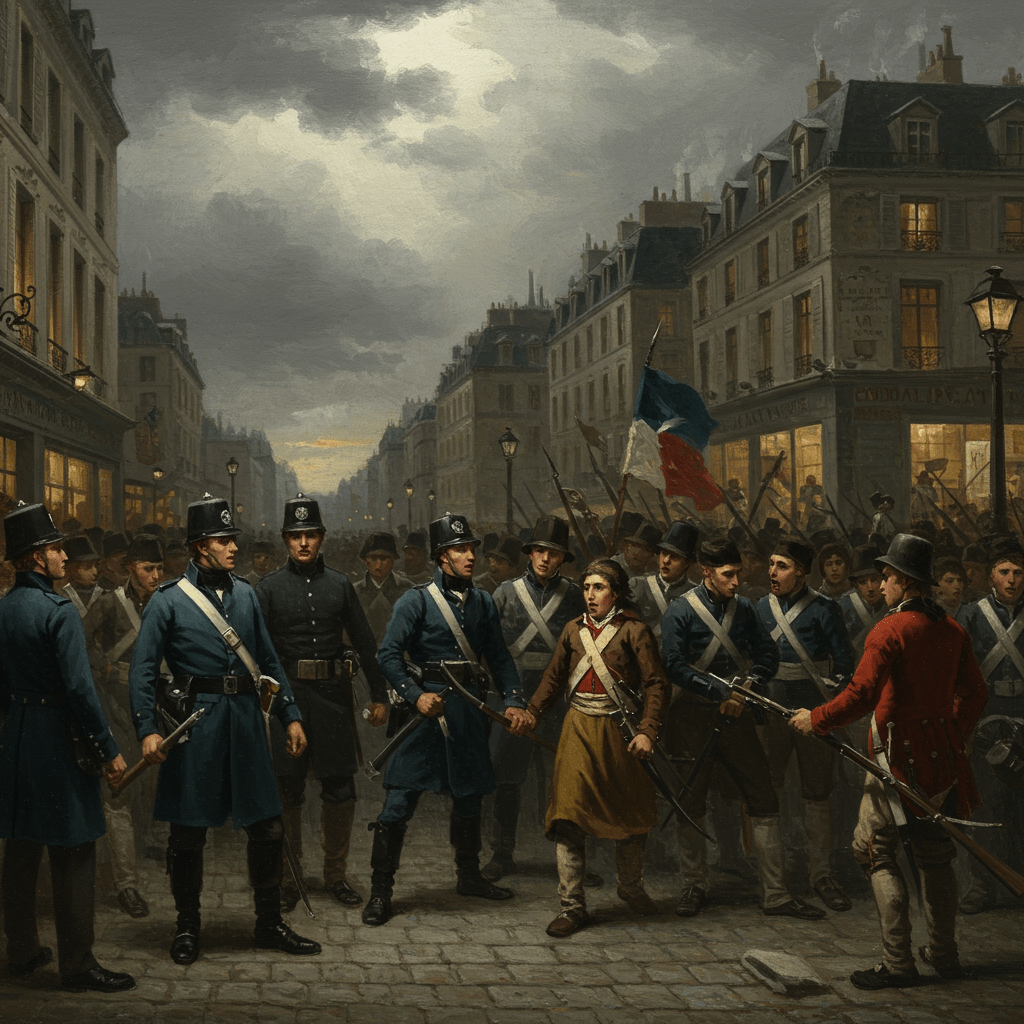

Le second chapitre de notre enquête nous plonge dans le monde des bouillons, ces essences précieuses qui donnent aux soupes leur saveur incomparable. Un célèbre chef, Monsieur Lemaire, est accusé d’utiliser des fumets adultérés, mélangeant des os de basse qualité avec des substances chimiques pour imiter la saveur riche et onctueuse du véritable fumet. L’affaire prend une ampleur considérable, divisant la communauté culinaire. Des accusations volent, des duels sont envisagés. Nous devons agir rapidement avant que le scandale ne détruise la réputation de Lemaire et ne contamine le marché. Nous menons des analyses rigoureuses, nous inspectons ses cuisines, nous interrogeons ses fournisseurs. La vérité, malheureusement, se révèle cruelle : Lemaire, malgré son talent, a cédé à la tentation de la tricherie.

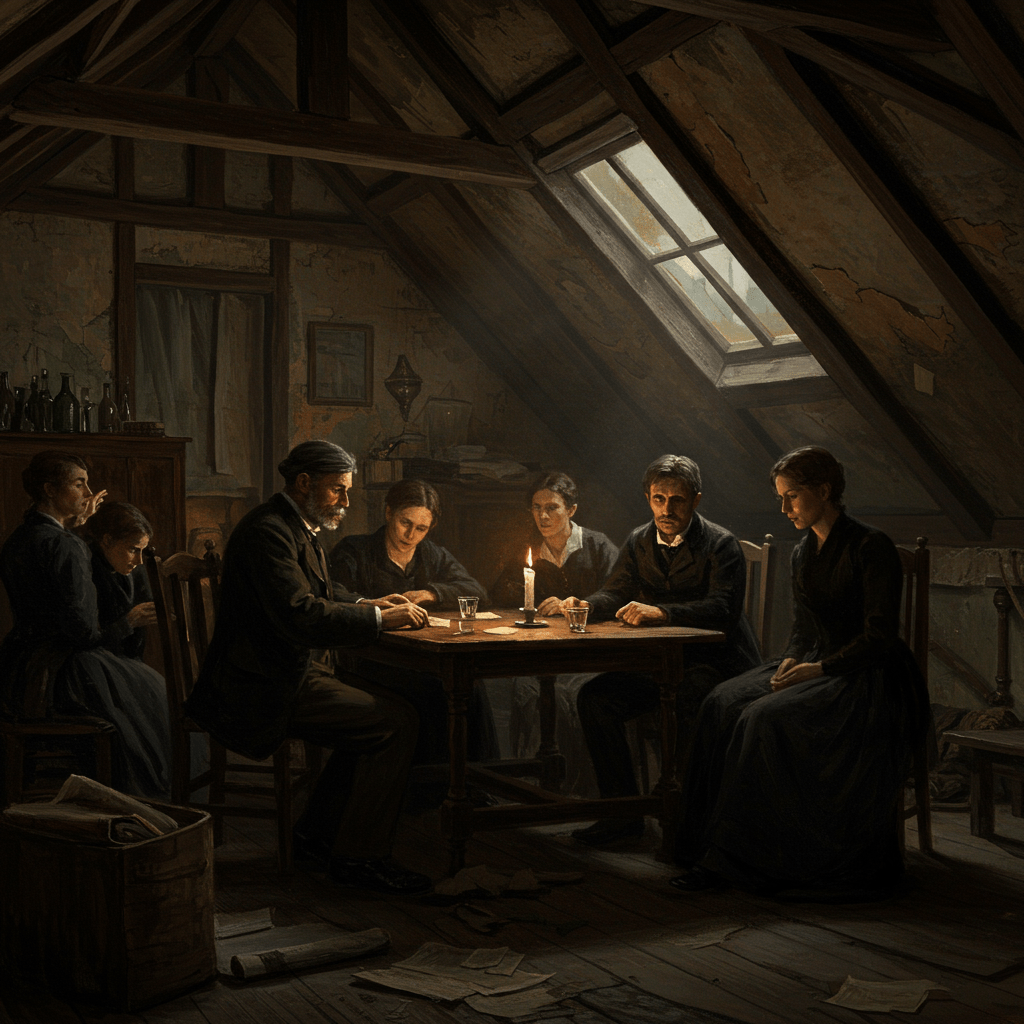

La Conspiration du Fromage

Plus loin, une nouvelle intrigue nous attend. Il s’agit d’une conspiration impliquant plusieurs fromagers qui fabriquent de faux Comté, utilisant du lait de vache de qualité inférieure et des additifs douteux pour imiter le goût unique et puissant du fromage authentique. Le réseau est étendu, les complices nombreux et bien organisés. Nous devons naviguer avec prudence à travers ce labyrinthe de caves fromagères, de marchés secrets et de complicités silencieuses. L’enquête est semée d’embûches, de fausses pistes et de trahisons. Mais avec courage et détermination, nous réussissons à démasquer les cerveaux de cette opération frauduleuse. Les fromagers véreux sont arrêtés, leur commerce illégal est démantelé.

Le Secret du Pâtissier

Notre dernière mission nous entraîne chez un pâtissier renommé, Monsieur Dupont, qui utilise de la margarine au lieu de beurre dans ses célèbres croissants. Un acte de tromperie qui, bien que moins grave que les précédents, choque les puristes et les amateurs de pâtisserie française. L’enquête est plus simple, mais elle nous révèle un autre aspect de la contrefaçon : la pression économique qui pousse certains artisans à compromettre la qualité de leurs produits pour maintenir leurs prix compétitifs. Dupont, contraint par des difficultés financières, a cédé à la tentation. Son cas, moins dramatique que les autres, nous rappelle toutefois que la lutte contre la contrefaçon est un combat permanent, qui touche tous les niveaux de la société.

Le rideau tombe sur cette enquête gastronomique mouvementée. La lutte contre la contrefaçon, nous l’avons constaté, est un combat de tous les instants, une bataille pour la préservation de l’authenticité et du savoir-faire. Des leçons ont été apprises, des sanctions ont été prises, mais le spectre de la tromperie plane toujours, rappelant la vigilance nécessaire pour préserver les saveurs authentiques de notre patrimoine culinaire.