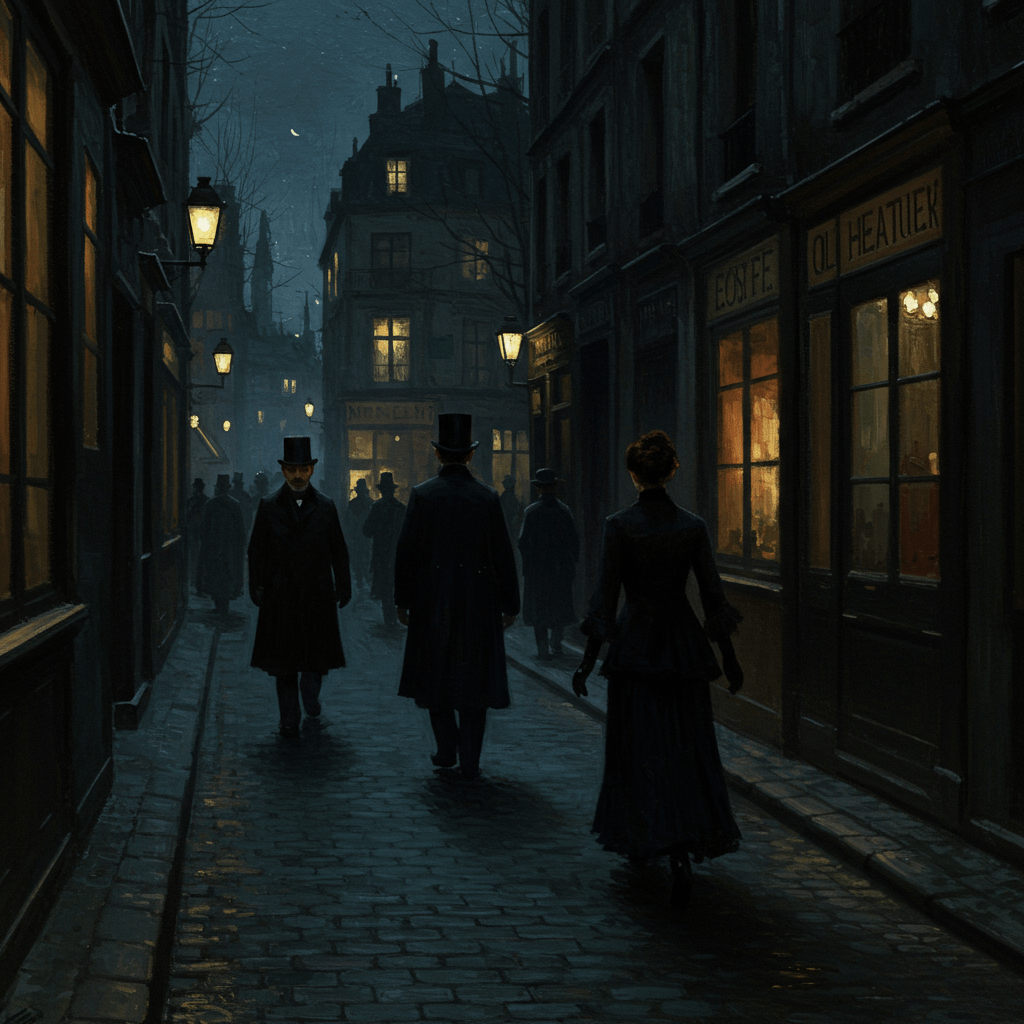

Paris, 1880. La ville lumière scintillait, mais derrière le faste des boulevards et l’éclat des salons, se cachait une réalité sordide : la prostitution. Un fléau omniprésent, un serpent qui s’insinuait dans les ruelles sombres et les hôtels particuliers fastueux, contaminant la société jusque dans ses plus hautes sphères. Des milliers de femmes, jeunes filles arrachées à leurs familles, victimes de la pauvreté, de la séduction trompeuse ou de la force brute, étaient livrées à la merci des hommes, leurs corps et leurs âmes piétinés sous le poids d’une misère impitoyable. La lutte contre ce fléau, loin d’être un combat noble et uni, était un champ de bataille où s’affrontaient des idéologies contradictoires, des intérêts divergents, et la terrible réalité de la vie pour ces femmes oubliées.

L’odeur âcre du vin et du tabac imprégnait l’air, mêlée à la fragrance entêtante des parfums bon marché que les prostituées utilisaient pour masquer la puanteur des ruelles crasseuses. Les lanternes à gaz éclairaient faiblement les visages fatigués et les regards vides de celles qui, nuit après nuit, offraient leur corps en échange d’un peu de nourriture, d’un toit, d’une illusion d’espoir. La loi, dans toute sa prétendue majesté, semblait impuissante face à cette réalité implacable, oscillant entre la répression brutale et l’indifférence cynique. Le débat sur la prostitution, entre ceux qui prônaient la répression et ceux qui plaidaient pour une approche plus sociale, divisait la nation.

L’Étau de la Loi : Répression et Réglementation

Les autorités françaises, tiraillées entre la morale publique et la réalité économique, mettaient en place une législation complexe et souvent contradictoire. Le règlement de la prostitution, loin de la protéger, ne faisait qu’enfermer les femmes dans un système de contrôle et de surveillance rigoureux. Les maisons closes, légalement tolérées, étaient soumises à des inspections régulières, mais la corruption était endémique, permettant à de nombreux réseaux illégaux de prospérer dans l’ombre. Les femmes étaient soumises à des examens médicaux réguliers, humiliants et souvent dégradants, pour détecter les maladies vénériennes, une stigmatisation supplémentaire dans un contexte déjà précaire.

Les rafles étaient fréquentes, les femmes arrêtées et conduites dans des maisons de correction, où les conditions de vie étaient souvent épouvantables. Cette répression, loin de résoudre le problème, contribuait à le déplacer, à le rendre plus opaque, plus dangereux. Les réseaux de prostitution clandestine se multipliaient, exploitant la vulnérabilité des femmes et échappant au contrôle des autorités. L’hypocrisie de la société était criante : condamner la prostitution tout en alimentant la demande, en ne s’attaquant jamais aux racines du problème.

Les Voix des Femmes : Résistance et Révolte

Au milieu de cette noirceur, des voix s’élevaient, des femmes se révoltant contre leur sort, tentant de briser les chaînes de la servitude et de la pauvreté. Certaines, organisées en réseaux clandestins, s’efforçaient de créer des espaces de solidarité, d’entraide, et de lutte contre l’exploitation. D’autres, plus courageuses encore, osèrent défier la loi et les conventions sociales, réclamant des droits, une reconnaissance, une alternative à la prostitution. Leurs luttes étaient souvent solitaires, leurs voix étouffées par le poids de la société, mais elles ont jeté les graines d’un changement futur.

Des écrivaines et des activistes féministes commencèrent à dénoncer l’hypocrisie de la société et l’injustice du système. Elles mirent en lumière les conditions de vie misérables des prostituées, la violence dont elles étaient victimes, et l’incapacité de la loi à les protéger. Leurs écrits, souvent audacieux et provocateurs, suscitèrent un débat public intense, divisant l’opinion entre ceux qui continuaient à défendre le statu quo et ceux qui réclamaient une réforme radicale.

Le Débat Social : Morale, Santé Publique et Économie

La question de la prostitution ne se limitait pas à des considérations purement morales. Elle impliquait des enjeux de santé publique majeurs. Les maladies vénériennes étaient un problème de santé publique omniprésent, affectant aussi bien les prostituées que leurs clients. Le débat sur la régulation de la prostitution était donc aussi un débat sur les moyens de lutter contre la propagation de ces maladies. L’efficacité des méthodes de contrôle et de surveillance était constamment remise en question, les experts médicaux et les hygiénistes se confrontant à des opinions divergentes.

Mais la prostitution était aussi un enjeu économique important. Des réseaux d’exploitation complexes et puissants tiraient des profits considérables de cette activité. La répression de la prostitution risquait de déstabiliser ces réseaux, créant une réaction en chaîne complexe, et la lutte contre la prostitution était aussi une lutte contre la corruption qui la nourrissait. Le dilemme était de taille : comment combattre le fléau sans aggraver la situation et sans alimenter des réseaux illégaux plus dangereux.

Un Héritage Ambigu : Vers un Combat Inachevé

La lutte contre la prostitution au XIXe siècle en France fut un combat complexe et contradictoire, marqué par l’hypocrisie, l’injustice et la souffrance des femmes. La législation, loin d’être une solution, a souvent aggravé le problème, contribuant à l’émergence de réseaux clandestins et à l’exploitation des femmes les plus vulnérables. Le débat sur la moralité, la santé publique et l’économie a rendu la tâche des réformateurs encore plus difficile.

Malgré les efforts de nombreuses personnes pour améliorer la situation, le combat reste inachevé. Les stigmates de la prostitution et la vulnérabilité des femmes continuent de peser sur les sociétés modernes, nous rappelant la complexité et la persistance de ce problème social qui démontre l’incapacité de la société à protéger ces femmes et à lutter contre l’exploitation.