Le vent glacial de novembre soufflait sur les toits de Paris, cinglant les fenêtres de l’ancien hôtel particulier où je m’étais reclus. Des montagnes de livres, des parchemins jaunis, des cartes poussiéreuses jonchaient mon bureau, témoins silencieux de mes pérégrinations à travers les siècles de la gastronomie française. Mon esprit, lui, était hanté par un spectre plus menaçant que le froid hivernal : la menace qui pèse sur le patrimoine culinaire de notre nation, un trésor inestimable en voie de disparition.

Ce n’est pas une invasion barbare, ni une famine dévastatrice qui le menace, mais une érosion insidieuse, une dérive lente et inexorable vers l’oubli. Des recettes ancestrales, transmises de génération en génération, s’évanouissent comme des murmures au vent. Des techniques raffinées, fruit d’un savoir-faire millénaire, se perdent dans les méandres d’une modernité trop souvent dépourvue de respect pour la tradition. Il était temps d’agir, avant que le dernier souffle de cette gastronomie, si riche et diverse, ne s’éteigne à jamais.

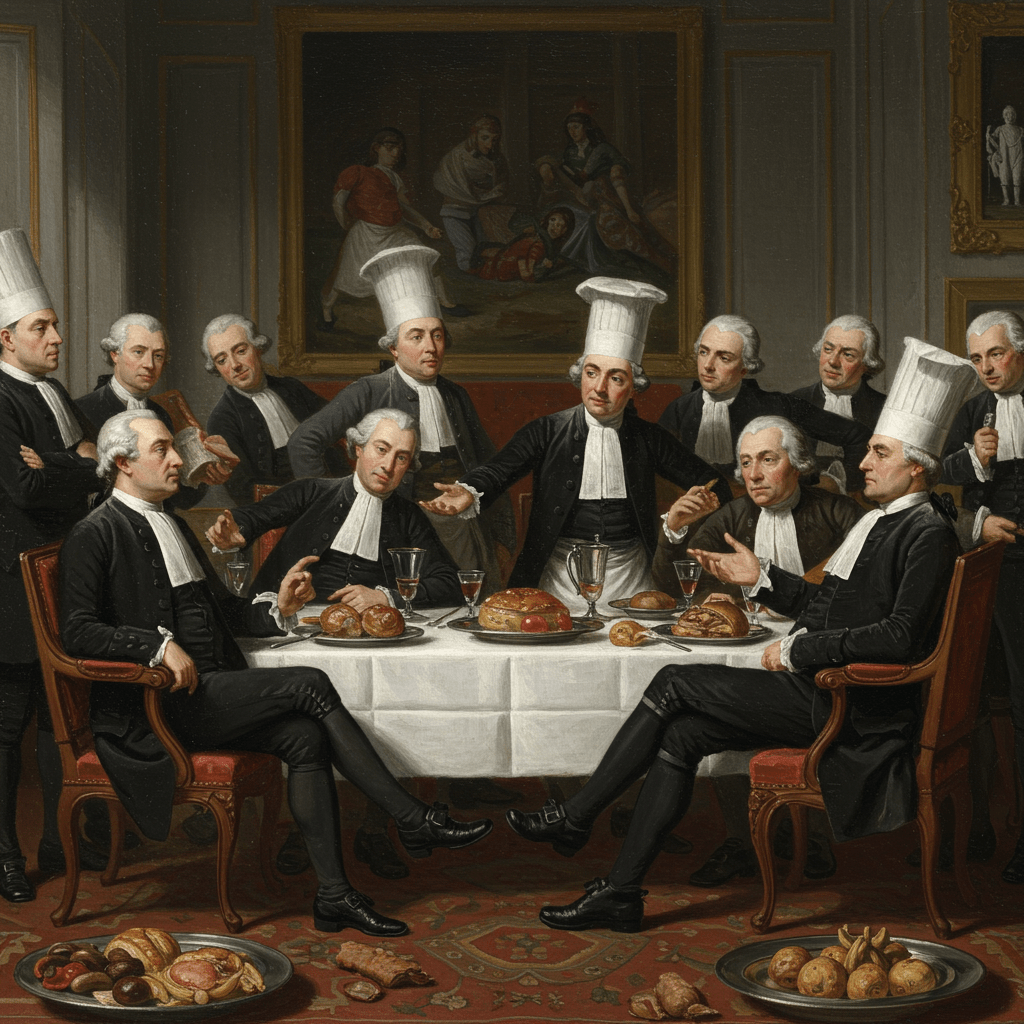

Les Rois et leurs Chefs : Une Histoire de Saveurs et de Pouvoir

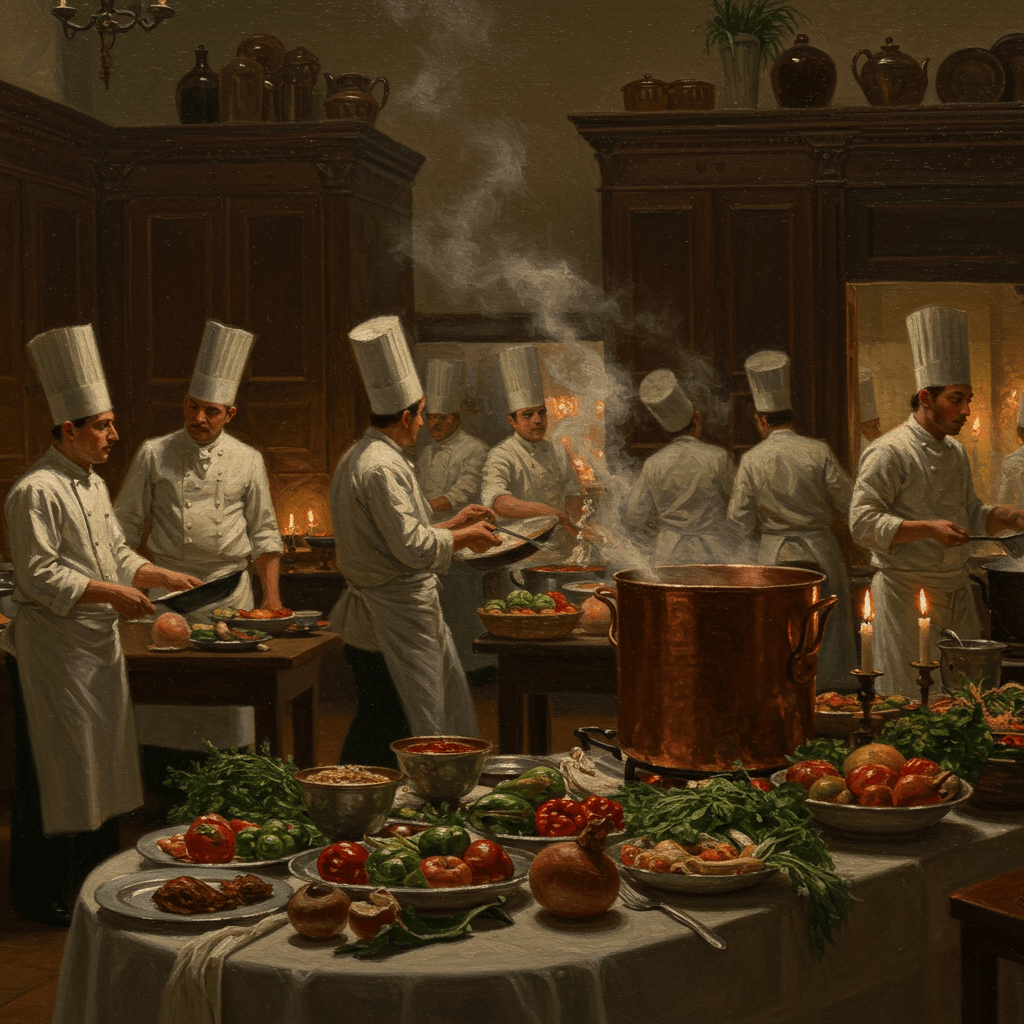

Dès le temps des rois, la gastronomie française était un art, un symbole de pouvoir et de prestige. Chaque cour royale possédait son armée de cuisiniers, de pâtissiers, de boulangers, une constellation de talents dédiés à la création de mets somptueux. De Louis XIV, le Roi-Soleil, dont les festins étaient légendaires, à Marie-Antoinette, dont les délices sucrés ont traversé les âges, la table royale était un théâtre où se jouait une pièce grandiose, une symphonie des saveurs orchestrée par des maîtres incontestés. Ces chefs, véritables alchimistes, transformaient les produits les plus simples en créations extraordinaires, des œuvres d’art comestibles qui reflétaient la puissance et la grandeur du royaume.

Les livres de cuisine de l’époque, véritables grimoires, témoignent de cette sophistication. Des recettes complexes, des descriptions détaillées des techniques, des secrets jalousement gardés, autant d’indices qui révèlent une culture culinaire riche et complexe. Mais ces trésors, souvent manuscrits et fragiles, sont aujourd’hui menacés par le temps, l’humidité, et l’indifférence. Nombre d’entre eux sont restés inaccessibles aux chercheurs, perdus dans des archives poussiéreuses ou dans des collections privées.

La Révolution et ses Conséquences sur la Table Française

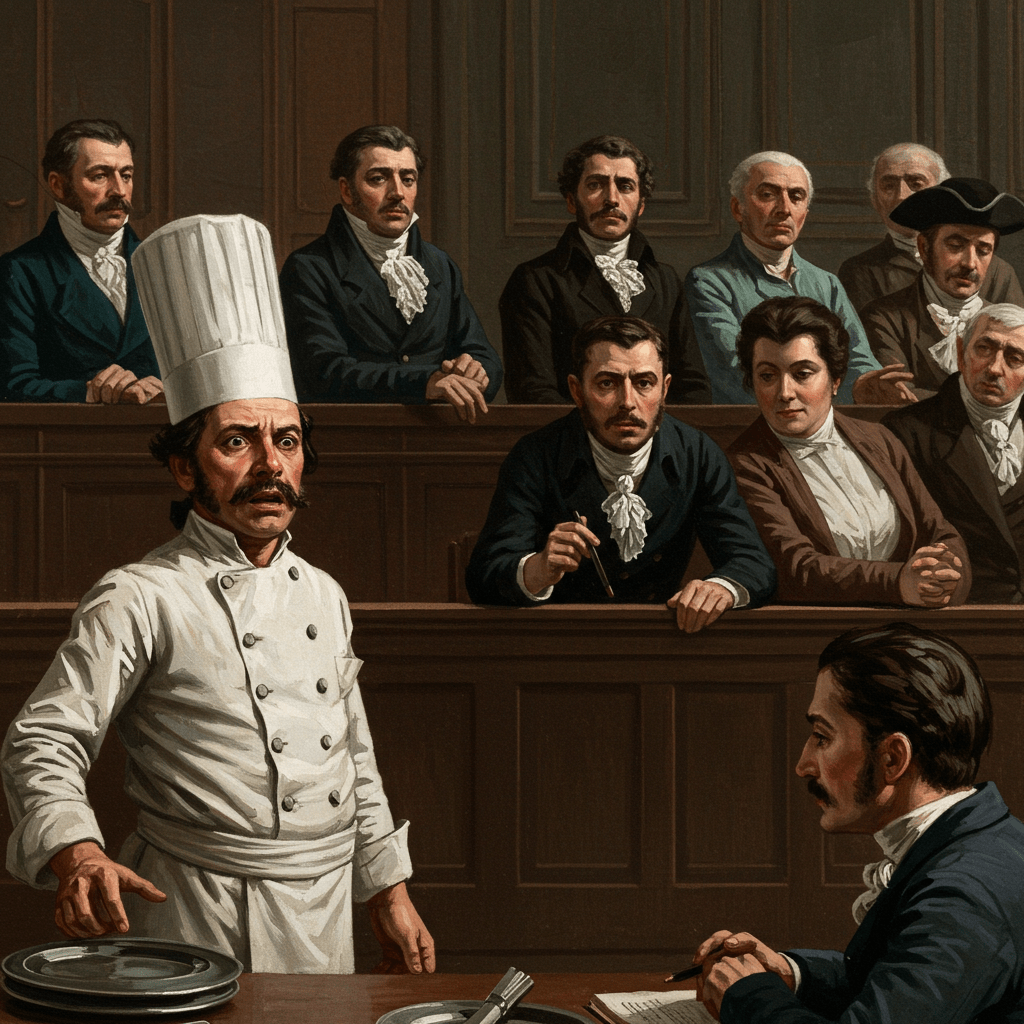

La Révolution française, en bouleversant l’ordre établi, a également laissé son empreinte sur la gastronomie. La chute de la monarchie a entraîné une profonde transformation des habitudes alimentaires. Les fastueux banquets royaux ont cédé la place à une cuisine plus simple, plus populaire, reflétant les aspirations nouvelles d’une société en pleine mutation. Cependant, la Révolution n’a pas anéanti le savoir-faire culinaire français. Bien au contraire, elle a contribué à sa diffusion, à sa démocratisation. Les chefs, autrefois au service exclusif de la cour, ont ouvert leurs propres établissements, partageant leur art avec un public plus large.

Ce moment de rupture a néanmoins engendré une certaine perte de mémoire. Des recettes précieusement conservées ont disparu, emportées par la tourmente révolutionnaire. Des techniques ancestrales, transmises oralement de génération en génération, se sont perdues dans le chaos. La période révolutionnaire marque un tournant, un moment charnière où l’histoire de la gastronomie française a failli se briser, laissant derrière elle un silence gourmand.

Le XIXe Siècle : L’Âge d’Or de la Gastronomie Moderne

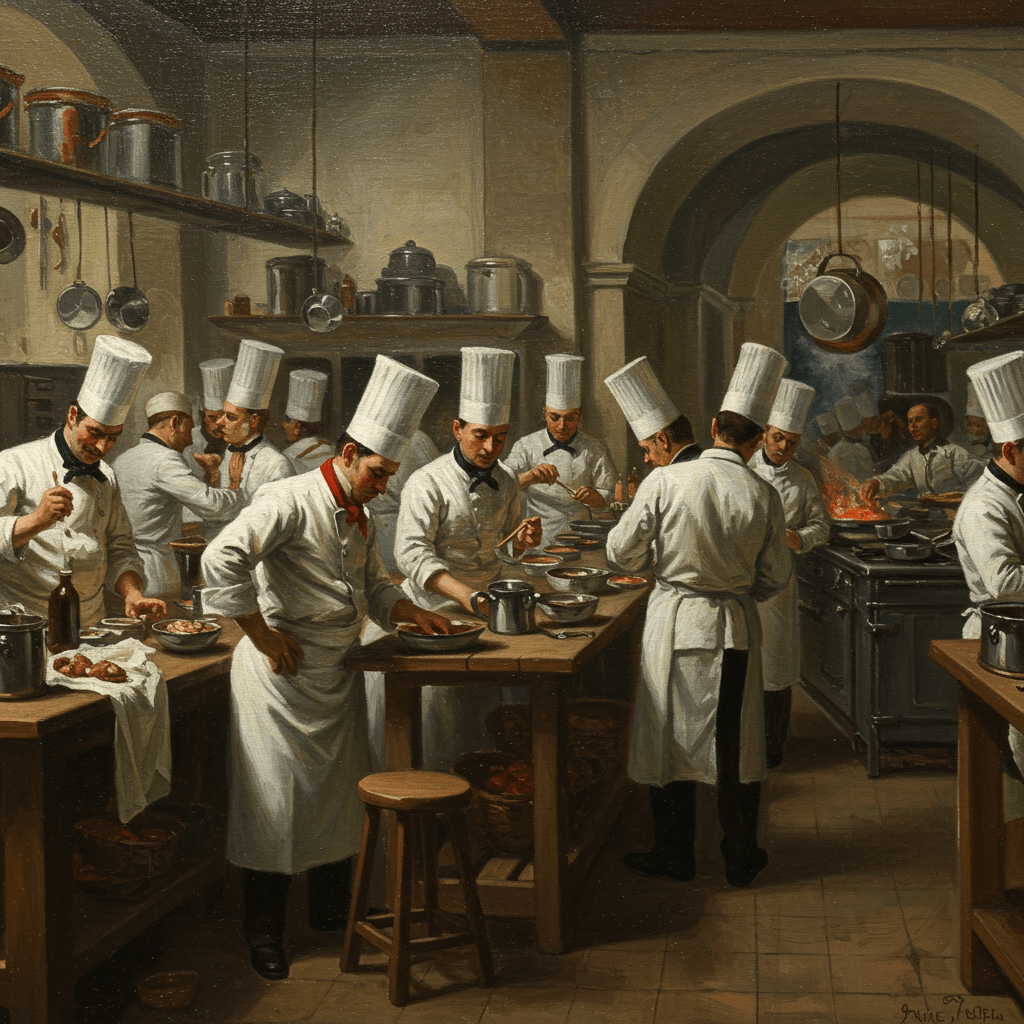

Le XIXe siècle, siècle de progrès et d’innovation, a vu l’éclosion d’une gastronomie moderne, raffinée et créative. Les grands chefs, tels que Carême ou Escoffier, ont codifié les techniques culinaires, établissant des standards de qualité et d’excellence qui perdurent encore aujourd’hui. Les guides gastronomiques ont fait leur apparition, contribuant à la reconnaissance et à la promotion des meilleurs restaurants et des meilleurs chefs. La gastronomie française s’est imposée comme une référence mondiale, un symbole de prestige et de raffinement.

Cependant, cette période d’âge d’or n’a pas été exempte de dangers. La mondialisation, en facilitant les échanges culturels, a également introduit des influences extérieures, parfois au détriment de la tradition française. L’industrialisation a bouleversé les modes de production alimentaire, favorisant la standardisation et la perte de la qualité des produits. De nouvelles menaces, insidieuses et subtiles, ont commencé à se profiler à l’horizon.

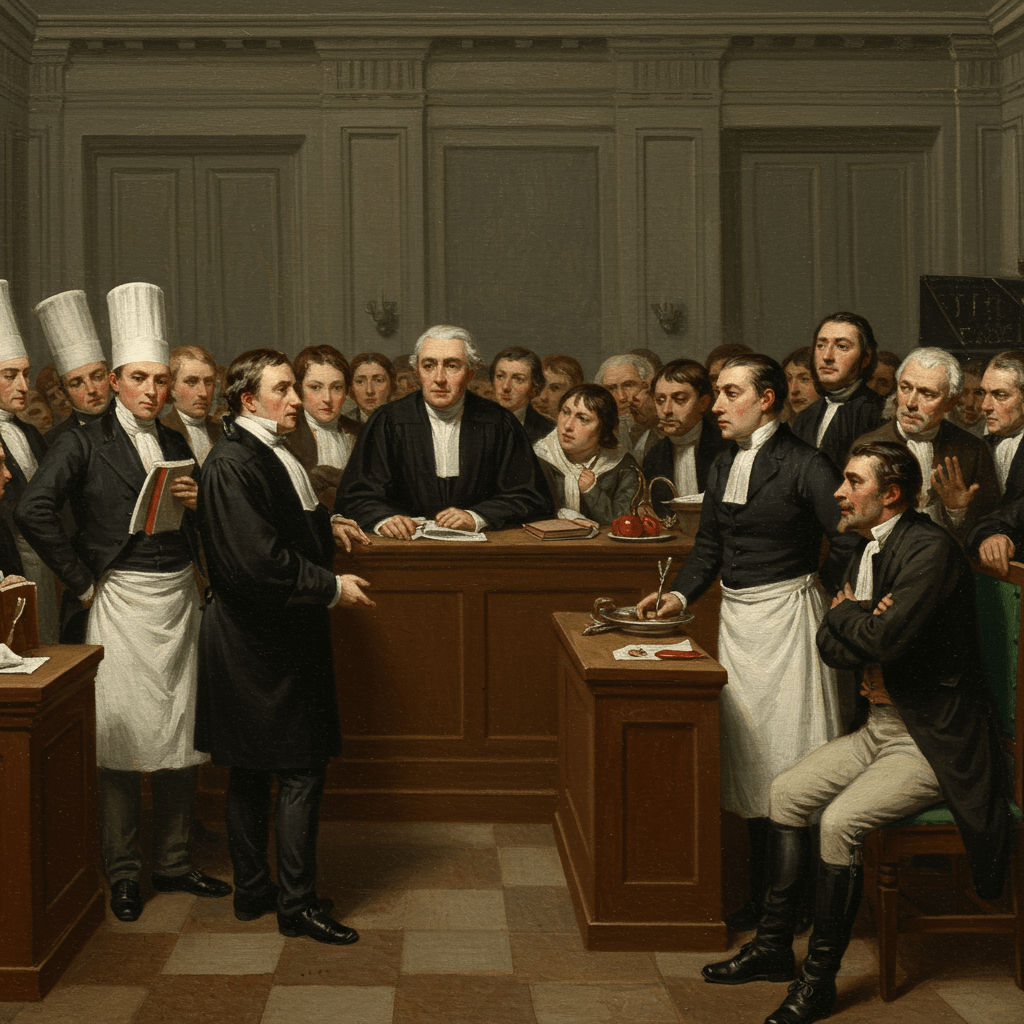

La Protection Juridique : Un Défi pour le Futur

Aujourd’hui, la protection du patrimoine gastronomique français est devenue une nécessité absolue. Il est impératif de mettre en place des mesures efficaces pour préserver les recettes traditionnelles, les techniques ancestrales, et les produits régionaux menacés de disparition. Cela implique une action concertée des pouvoirs publics, des professionnels de la restauration, et des passionnés de gastronomie. La création d’un organisme chargé de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine gastronomique français serait un premier pas crucial.

La législation doit également évoluer pour mieux protéger les appellations d’origine contrôlée, les savoir-faire artisanaux, et les ingrédients locaux. Une meilleure sensibilisation du public est aussi indispensable pour encourager la consommation de produits de qualité, issus d’une agriculture durable et respectueuse de la tradition. La gastronomie française, ce trésor national, mérite d’être protégé, non seulement pour son intérêt culinaire, mais aussi pour sa valeur historique et culturelle.

Le défi est immense, mais il n’est pas insurmontable. L’avenir de la gastronomie française repose sur notre capacité à préserver ce patrimoine exceptionnel, à le transmettre aux générations futures, afin que chacun puisse savourer, longtemps encore, les saveurs inoubliables de notre histoire.