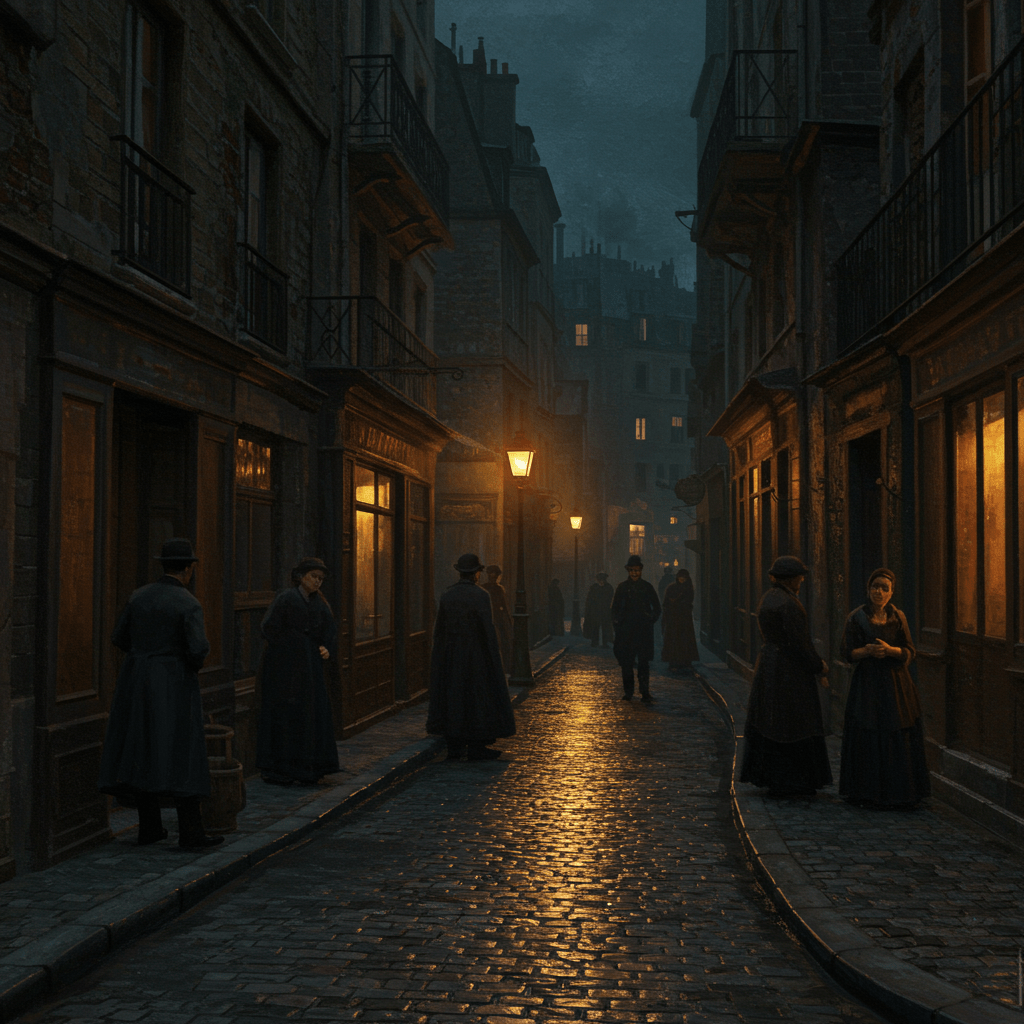

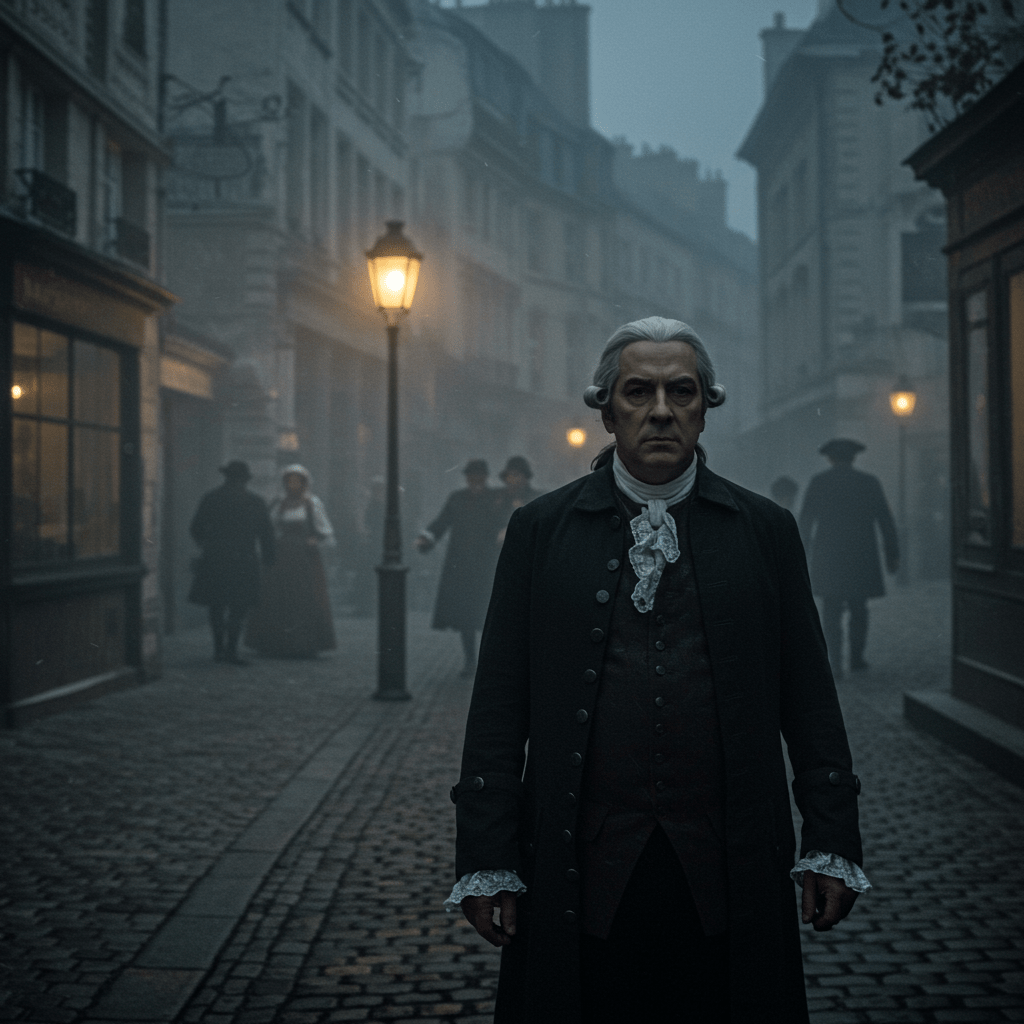

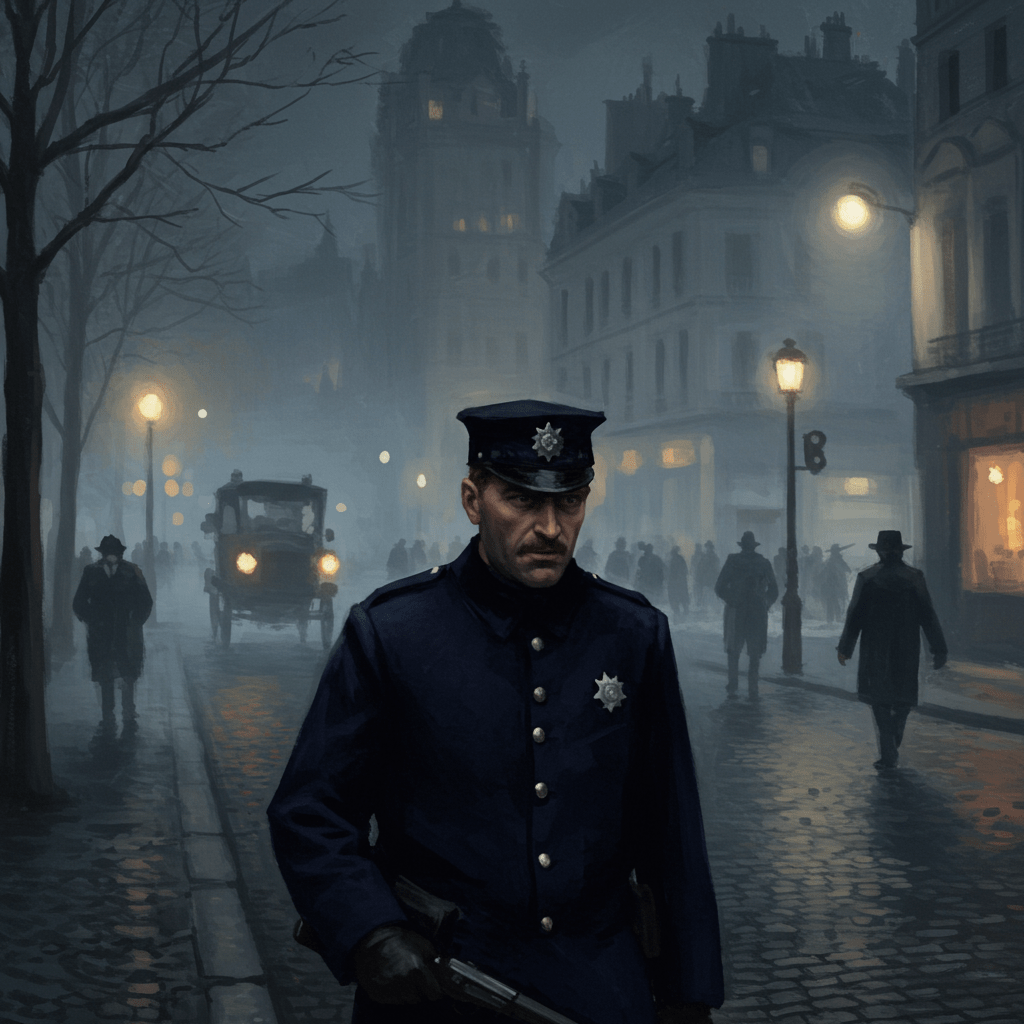

L’année est 1848. Paris, bouillonnante cité des révolutions et des contrastes, vibrait non seulement au rythme des barricades, mais aussi au rythme des estomacs. Le parfum envoûtant du pain frais se mêlait à l’odeur âcre des égouts, tandis que la gourmandise, insatiable, cherchait à combler ses désirs. Mais derrière la façade alléchante des marchés, un fléau insidieux gagnait du terrain : la falsification des denrées alimentaires. Un crime culinaire, sournois et dangereux, qui menaçait la santé et la fortune des Parisiens les plus vulnérables.

Le vin coupé à l’eau, le café allongé avec des chicorées amères, le sucre frelaté… Ces tromperies, monnaie courante chez les marchands peu scrupuleux, étaient devenues un véritable problème de santé publique. Les maladies, causées par la consommation de produits avariés ou contaminés, se propageaient comme une traînée de poudre dans les quartiers populaires, tandis que les riches, protégés par leurs moyens, pouvaient se permettre de choisir des produits de meilleure qualité.

Le Mystère du Vinaigre Adultéré

Notre enquête commence dans le quartier du Marais, au cœur d’une échoppe modeste où un vinaigrier, le vieux Barnabé, était réputé pour la qualité exceptionnelle de son vinaigre. Or, depuis quelques semaines, des rumeurs insistantes circulaient, accusant Barnabé de vendre un produit frelaté, dilué et dépourvu de son arôme caractéristique. Des clients, le ventre noué de maux, accusaient son vinaigre d’être la cause de leurs souffrances. L’affaire prit une tournure dramatique lorsque deux jeunes enfants tombèrent gravement malades après avoir consommé un plat assaisonné avec le vinaigre de Barnabé. L’ombre du soupçon s’épaississait sur le vieux vinaigrier.

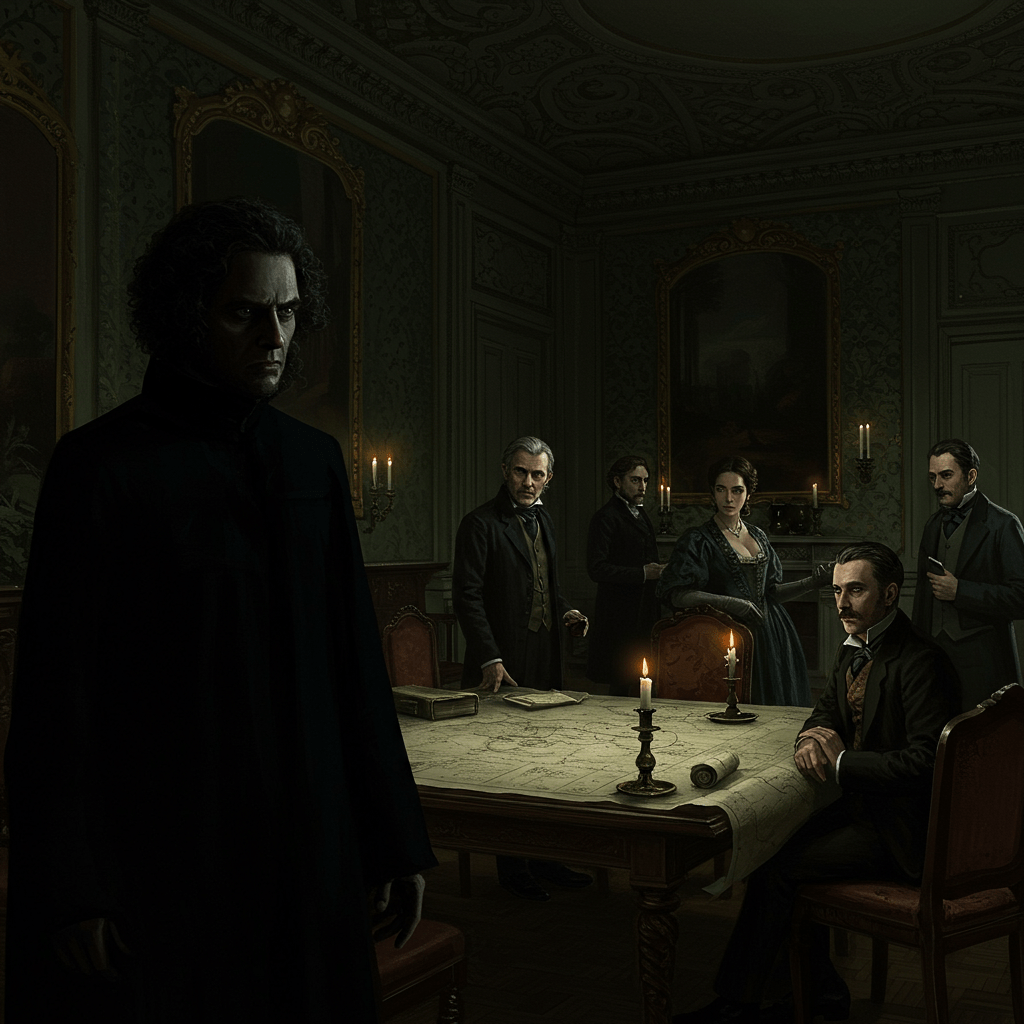

La Confrérie des Faux-Saveurs

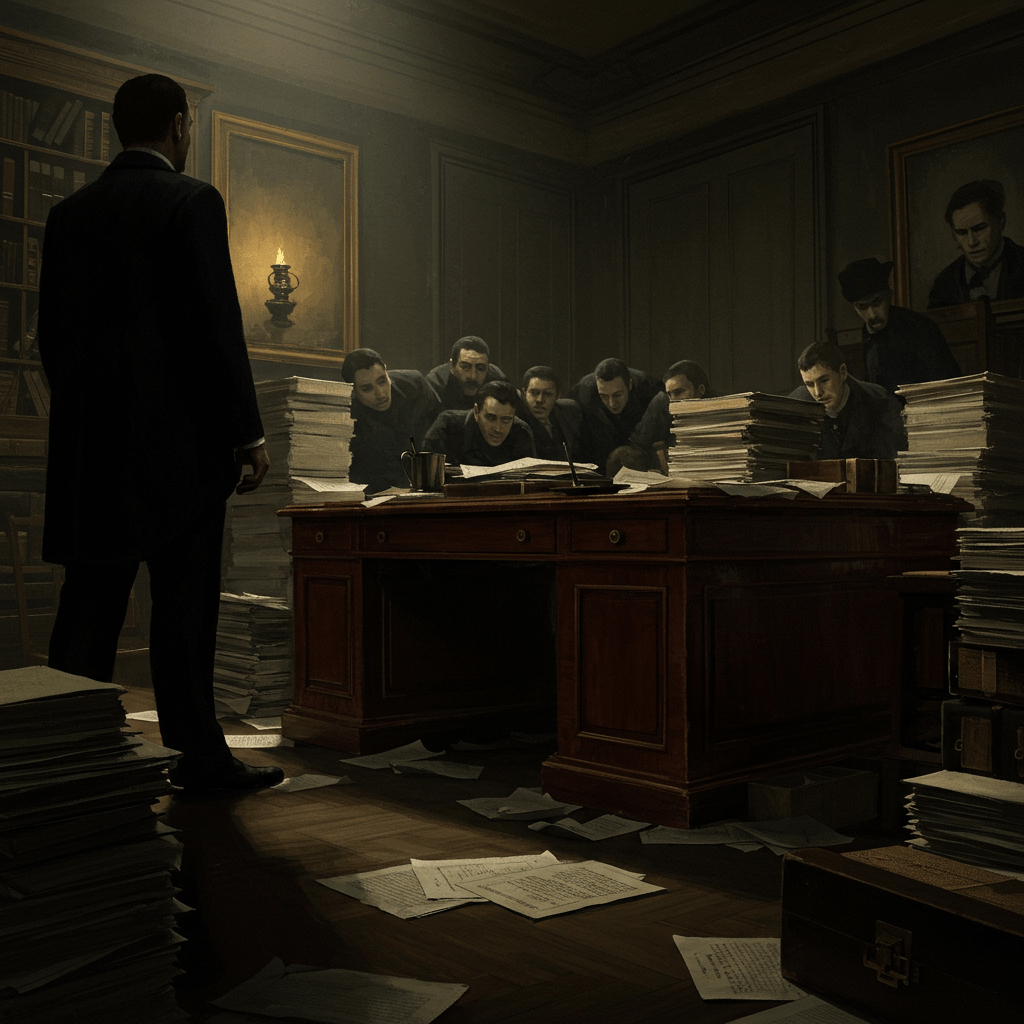

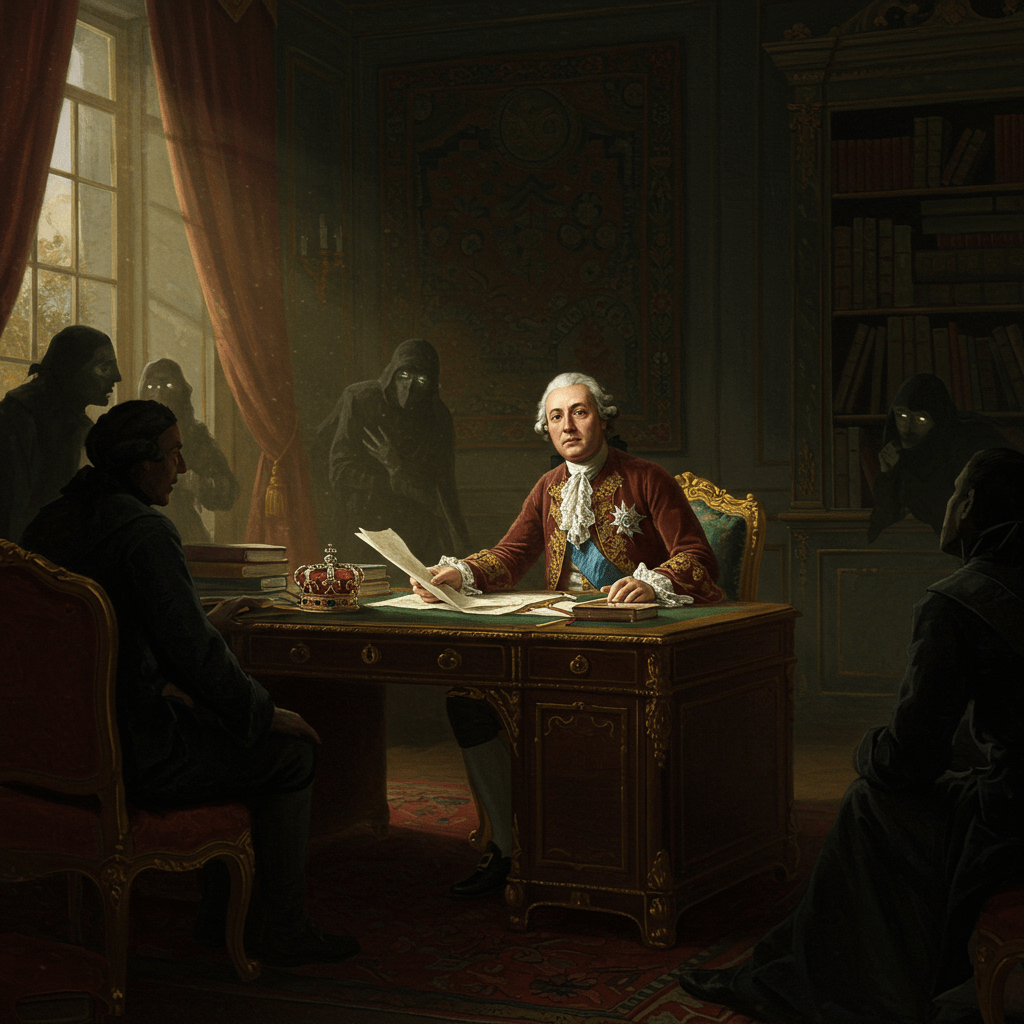

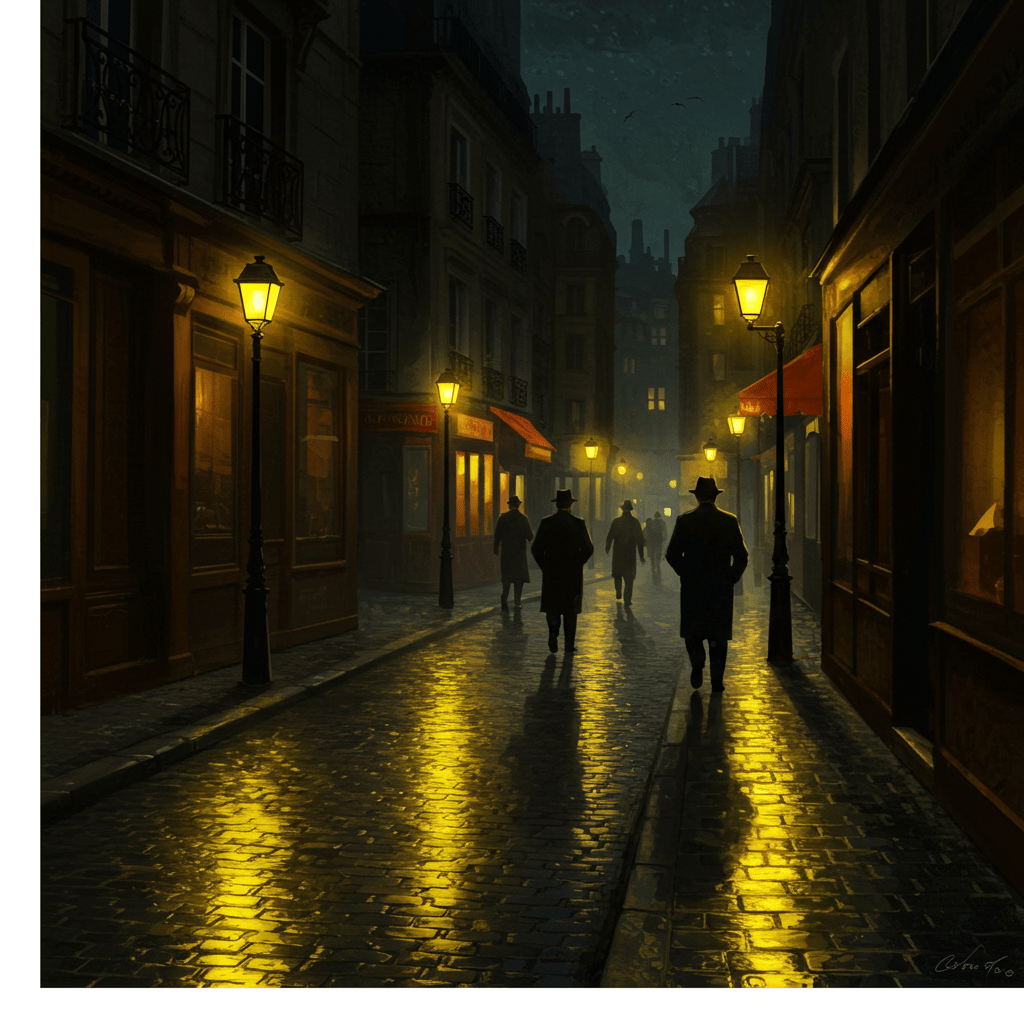

Les investigations nous ont menés à une société secrète, une véritable confrérie des faux-saveurs, qui opérait dans les bas-fonds de la ville. Ces individus sans scrupules, dirigés par un certain Monsieur Dubois, un homme à l’élégance trompeuse et au sourire venimeux, se livraient à un trafic de produits falsifiés à grande échelle. Ils avaient mis au point des techniques sophistiquées pour imiter le goût et l’apparence des denrées de qualité, utilisant des ingrédients bon marché et souvent nocifs pour la santé. Leur réseau s’étendait à travers toute la ville, leurs tentacules s’infiltrant dans les marchés, les restaurants et même les cuisines des riches bourgeois.

Le Rôle du Chimiste

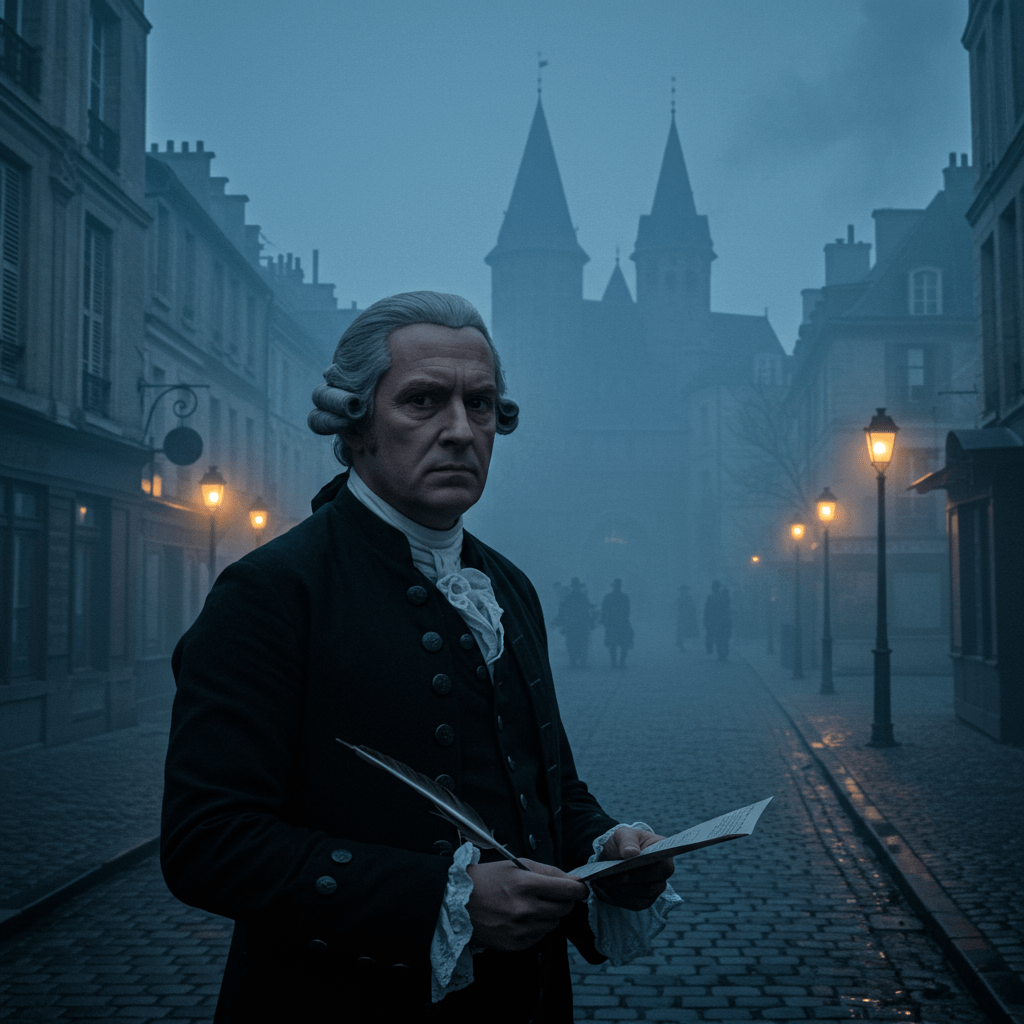

Heureusement, un allié inattendu vint à notre secours : le jeune et brillant chimiste, Monsieur Antoine, un homme passionné par la science et la justice. Grâce à ses analyses minutieuses, nous avons pu prouver la présence de substances toxiques dans les produits falsifiés de la confrérie. Il démontra, preuves à l’appui, comment Monsieur Dubois et ses complices utilisaient des produits chimiques dangereux pour imiter le goût et l’apparence des aliments de qualité, mettant ainsi en péril la santé publique. Ses conclusions, présentées lors d’un procès retentissant, ont jeté une lumière crue sur les pratiques mafieuses de la confrérie.

La Chute de Dubois

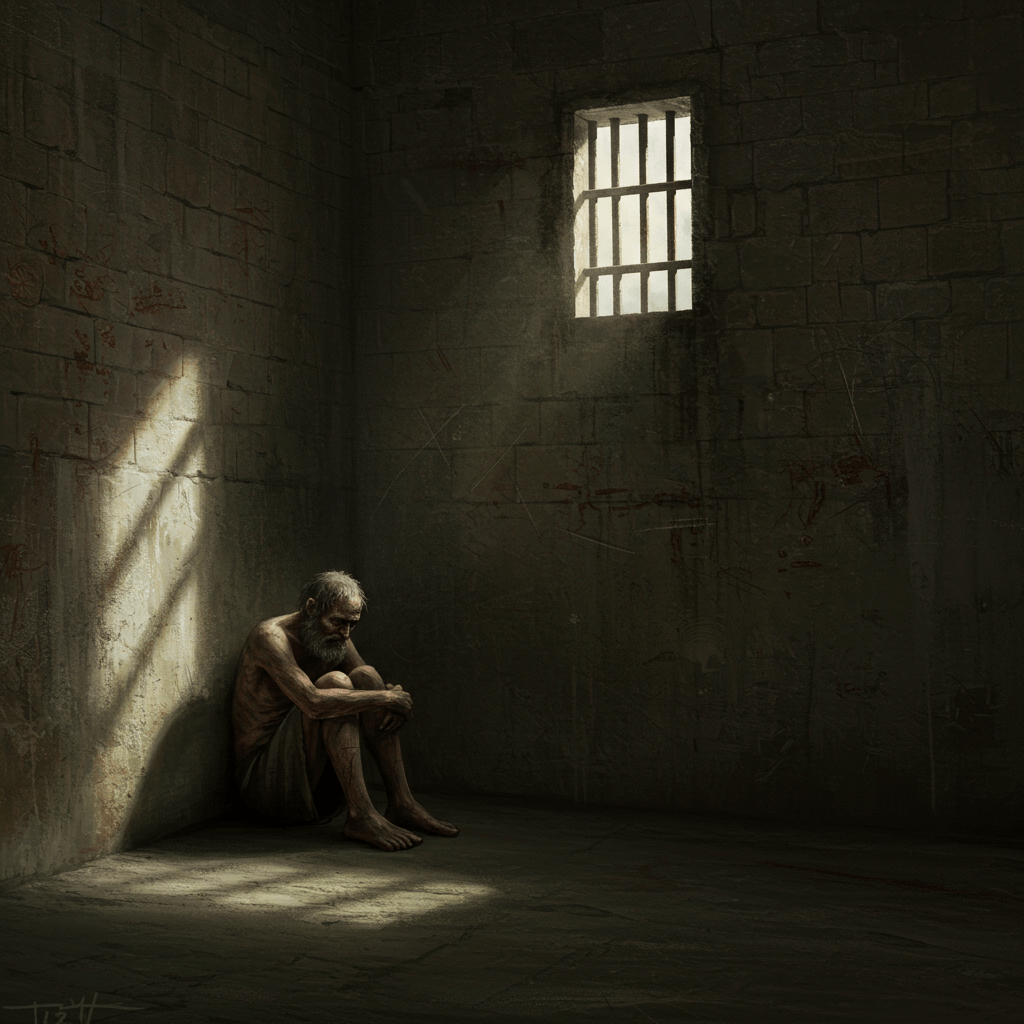

Le procès de Monsieur Dubois fut un événement majeur. L’opinion publique, choquée par l’ampleur du scandale, réclamait justice. Les témoignages poignants des victimes, les preuves irréfutables fournies par Monsieur Antoine, tout contribua à la condamnation de Dubois et de ses complices. Leur réseau fut démantelé, leurs activités criminelles mises à nu. La victoire fut douce, mais amère à la fois, car elle révélait la fragilité du système et la nécessité d’une législation plus stricte pour protéger les consommateurs.

L’affaire du vinaigre adultéré servit de leçon, une mise en garde contre la cupidité et la tromperie. Elle marqua un tournant dans la lutte contre la contrefaçon alimentaire, ouvrant la voie à des contrôles plus rigoureux et à une prise de conscience collective sur l’importance de la qualité et de la sécurité des aliments. L’ombre de Monsieur Dubois, cependant, continua à planer sur les marchés parisiens, un rappel constant de la nécessité éternelle de la vigilance et de la défense des consommateurs.