Paris, l’an II de la République. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du bois brûlé et des eaux usées de la Seine, enveloppait la ville. Le vent glacial de novembre sifflait à travers les ruelles étroites, caressant les murs décrépis des maisons où se cachaient les murmures de la conspiration. Dans les salons feutrés, des voix chuchotées tramaient la chute du régime, tandis que dans les cachots humides, les opposants au Directoire, leurs espoirs aussi glacés que le vent, attendaient un sort incertain. Au cœur de ce chaos régnait Joseph Fouché, un homme aussi insaisissable que la fumée, aussi imprévisible que la tempête.

Figure paradoxale, Fouché incarnait la dualité même de la Révolution : le protecteur du régime et le maître de la répression. Ambition démesurée et cynisme glaçant se mariaient en lui, façonnant un personnage aussi fascinant qu’inquiétant, un homme capable de basculer de la cruauté à la finesse diplomatique avec une aisance déconcertante. Sa vie, un inextricable réseau d’intrigues, d’alliances et de trahisons, reflète les convulsions d’une France déchirée entre l’idéal révolutionnaire et la réalité sanglante du pouvoir.

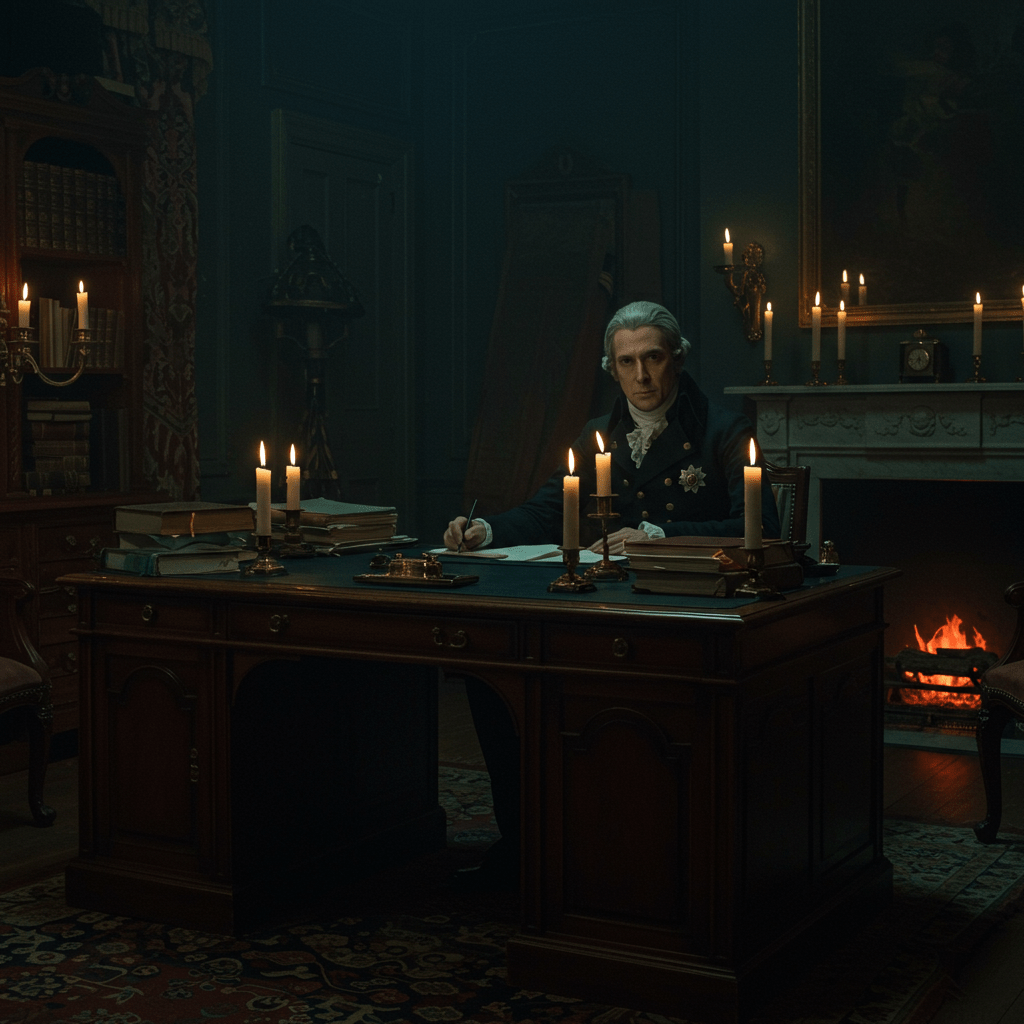

Le Ministre de la Terreur

Fouché, ancien membre des Cordeliers, avait su flairer le vent de la Révolution bien avant que les autres ne s’en aperçoivent. Son intelligence, sa capacité d’analyse et son absence totale de scrupules lui permirent de gravir les échelons avec une rapidité vertigineuse. Il excella dans l’art de la terreur, se transformant en un véritable architecte de la répression, tissant un réseau d’informateurs et d’espions qui s’étendait dans tous les recoins de la France. Les dénonciations affluaient, alimentant les guillotines assoiffées de sang. Fouché, avec le flegme d’un chirurgien, disséquait les complots, traquant les ennemis de la République avec une efficacité terrifiante. Son nom, murmurait-on dans les rues, était synonyme de peur et de mort.

L’Équilibre Précaire

Pourtant, Fouché n’était pas qu’un bourreau impitoyable. Il possédait une perception politique aiguë, une finesse d’esprit capable de déceler les failles du système et les dangers qui le menaçaient. Il comprenait que la terreur seule ne pouvait garantir la stabilité du régime. Il fallait aussi savoir faire des concessions, négocier avec l’ennemi, maintenir un équilibre précaire entre la force et la diplomatie. Son art consistait à jouer sur les contradictions, à manipuler les factions, à semer la discorde chez les opposants afin de les affaiblir. Il sut avec une maestria effrayante exploiter les faiblesses de ses adversaires, les retournant les uns contre les autres, créant une confusion qui rendait leur action inefficace.

Les Ombres de la Trahison

Mais la nature même de son métier le plaçait sur une ligne de crête dangereuse. Il marchait constamment sur un fil, jonglant avec des informations secrètes, des secrets d’État, des trahisons et des compromissions. La confiance qu’il inspirait était toujours mêlée d’une méfiance profonde et justifiée. Ses relations étaient tissées d’alliances fragiles, d’opportunités saisies au vol et de trahisons calculées. Il jouait un jeu dangereux, où la victoire dépendait de la parfaite maîtrise de l’ombre et des ténèbres. Il s’enveloppait d’un mystère soigneusement entretenu, alimentant sa légende noire et protégeant ses secrets les plus profonds. Chaque succès était accompagné du risque permanent de l’échec, chaque victoire chèrement payée au prix d’une trahison.

La Chute et l’Héritage

Le destin de Fouché, comme celui de la Révolution française, fut un torrent impétueux, un mélange d’ascensions fulgurantes et de chutes brutales. Il connut les sommets du pouvoir, puis les profondeurs de la disgrâce, voyant ses alliances se briser comme du verre sous la pression des événements. Il survécut à de multiples purges, se réinventant sans cesse, changeant d’alliances comme de chemise. Mais même son génie politique ne put le protéger indéfiniment. Finalement, il fut emporté par le courant, sa légende se transformant en une énigme historique, un mélange de grandeur et de noirceur, de réussite et d’ambiguïté. Son héritage, complexe et controversé, continue de hanter l’histoire de France, nous rappelant la fragilité du pouvoir et l’ambiguïté des figures qui le façonnent.

Fouché disparut dans les méandres de l’histoire, laissant derrière lui une aura de mystère et de fascination. Son œuvre, aussi sombre soit-elle, a façonné le destin de la France révolutionnaire, laissant une empreinte indélébile sur le cours de son histoire. Son nom résonne encore aujourd’hui, un rappel constant de la complexité des hommes et des événements qui ont forgé l’identité française.