Mes chers lecteurs, préparez-vous! Car aujourd’hui, nous allons plonger dans les entrailles sombres du règne du Roi-Soleil, un règne que l’histoire a souvent doré d’une lumière trompeuse. Oublions un instant les bals fastueux et les jardins à la française. Derrière le faste de Versailles, sous les jupes de soie et les perruques poudrées, se cachait un réseau de corruption, de superstition, et de mort, connu sous le nom sinistre d’Affaire des Poisons. Une affaire si scandaleuse qu’elle menaça d’ébranler le trône lui-même, et dont les échos résonnent encore aujourd’hui, capturés, déformés, et magnifiés par l’art à travers les siècles.

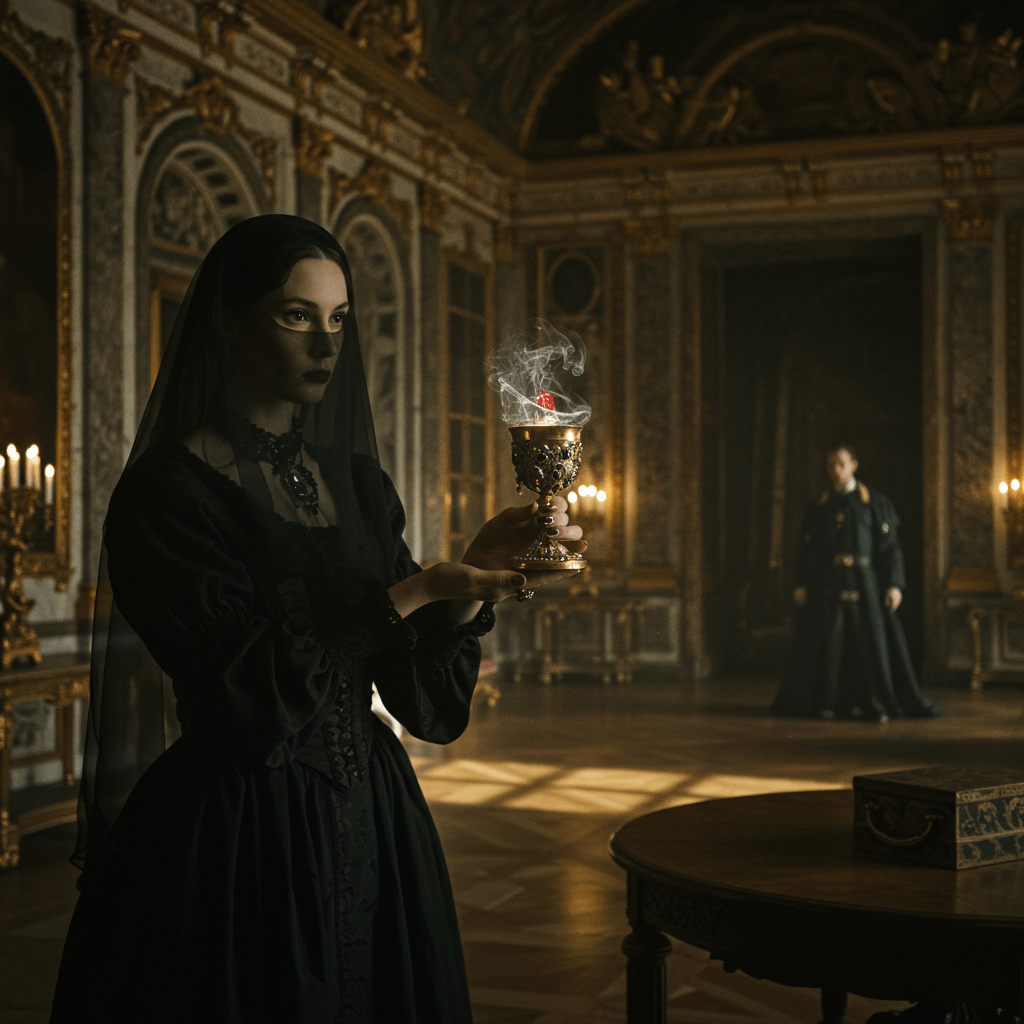

Imaginez la scène : Paris, 1679. Une rumeur persistante, comme une fumée âcre, flotte dans l’air. On murmure des messes noires, de pactes avec le diable, et surtout, de poisons subtils capables de terrasser les plus puissants. La Marquise de Brinvilliers, déjà condamnée pour avoir empoisonné son père et ses frères, a ouvert une brèche. La suspicion s’étend, s’infiltre dans les alcôves royales, et menace de souiller la réputation de la cour. Et c’est dans ce climat de paranoïa et de suspicion que l’art, tel un miroir brisé, reflète la laideur cachée de l’époque, nous offrant des visions fragmentaires, mais terriblement éloquentes, de cette sombre affaire.

La Voisin et son Antre de Ténèbres

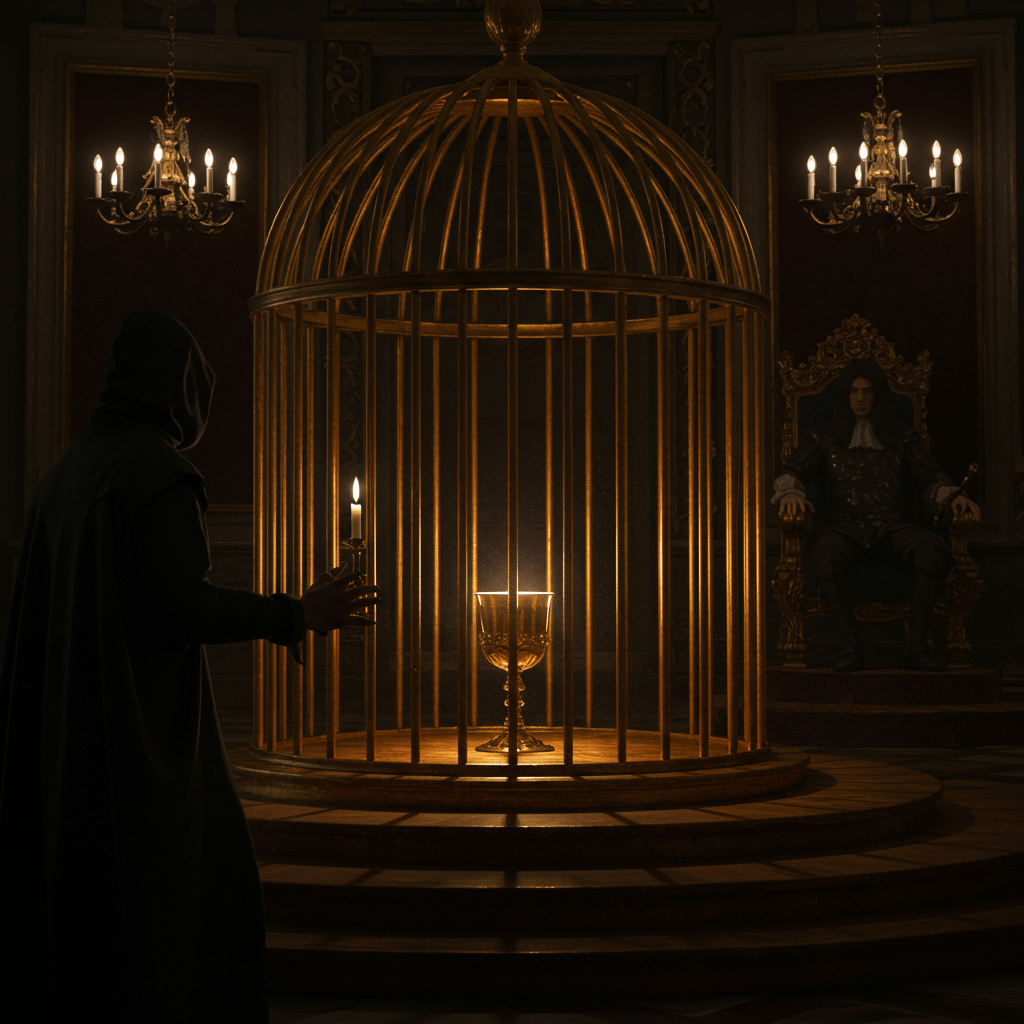

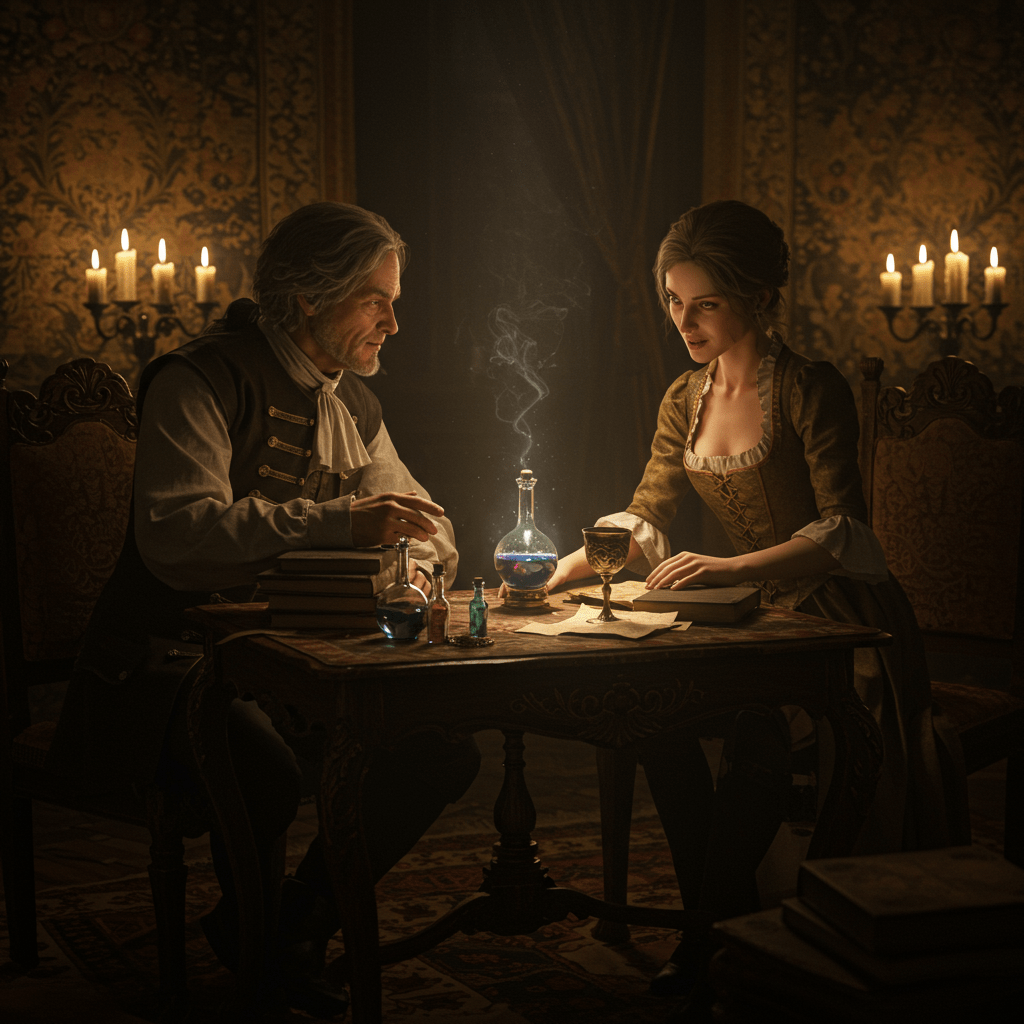

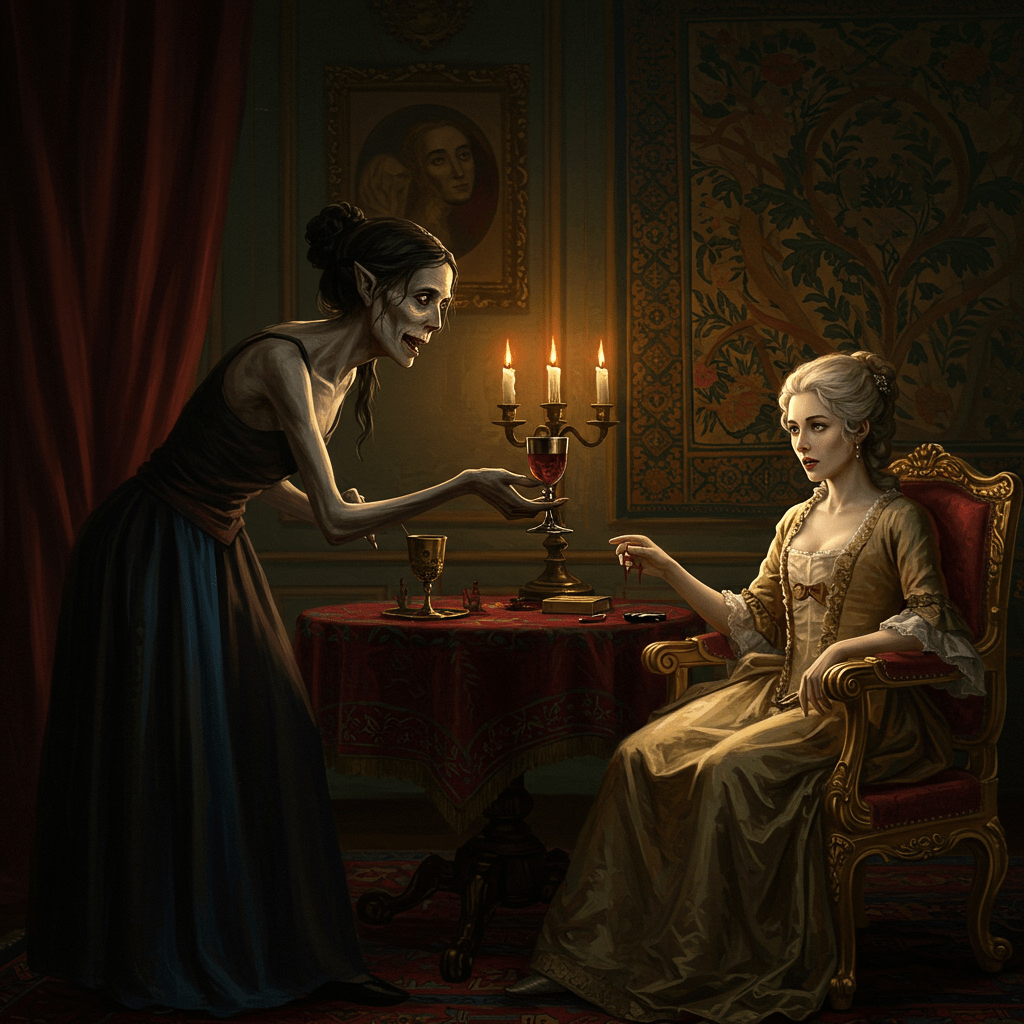

Catherine Monvoisin, dite La Voisin, était la figure centrale de ce réseau infernal. Ni belle, ni noble, mais dotée d’un charisme effrayant et d’une connaissance des herbes et des poisons qui la rendait redoutable. Son humble demeure, située à Voisin, devint un lieu de pèlerinage pour les âmes désespérées, les épouses malheureuses, les courtisans ambitieux, tous prêts à tout pour obtenir ce qu’ils désiraient. Imaginez, mes amis, l’atmosphère qui régnait dans cette maison : des alambics bouillonnant, des herbes séchant au plafond, des chats noirs se faufilant entre les jambes, et La Voisin, au milieu de tout cela, tel un araignée tissant sa toile mortelle.

Les artistes de l’époque, bien que prudents, ont laissé des indices. On retrouve dans certaines gravures, des représentations subtiles de La Voisin, souvent sous les traits d’une vieille femme au regard perçant, entourée d’objets symboliques : un mortier, un serpent, un crâne. Ces images, bien que discrètes, suffisaient à rappeler au public l’horreur qui se cachait derrière les murs de sa maison. Et puis il y a les témoignages. “Elle avait un regard qui vous transperçait l’âme,” confiait un témoin lors du procès. “On sentait la mort autour d’elle, comme une aura maléfique.” Ces mots, mes chers lecteurs, valent bien des tableaux.

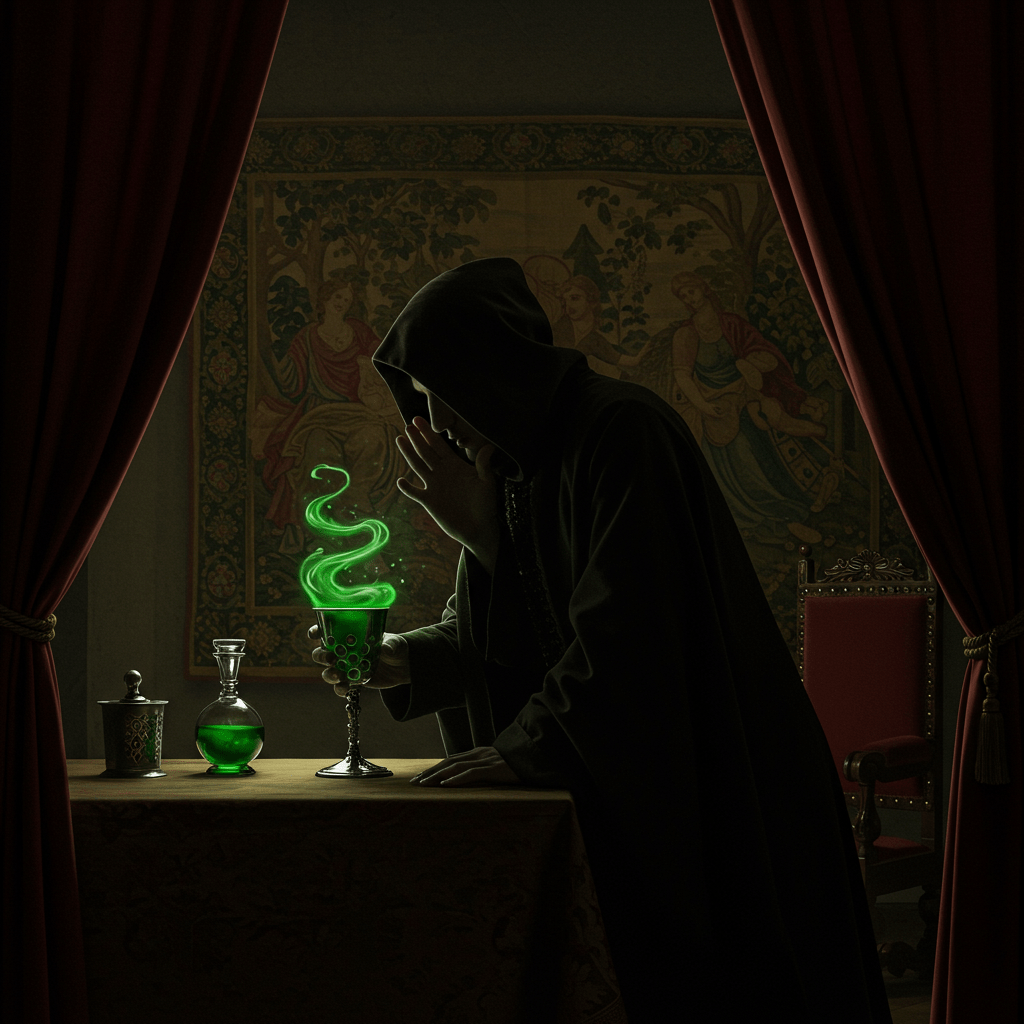

Les Messes Noires et le Sacrifice

L’Affaire des Poisons ne se limitait pas à la simple fabrication et vente de poisons. Elle impliquait également des messes noires, des sacrifices d’enfants, et des pactes avec le diable. Des rumeurs circulaient sur des cérémonies macabres se déroulant dans des caves obscures, où des nobles dames, en quête de fertilité ou de pouvoir, offraient des sacrifices humains pour obtenir les faveurs du Malin. Ces récits, bien sûr, étaient sujets à la distorsion et à l’exagération, mais ils reflétaient une peur profonde de l’occulte et de la corruption morale qui rongeait la société.

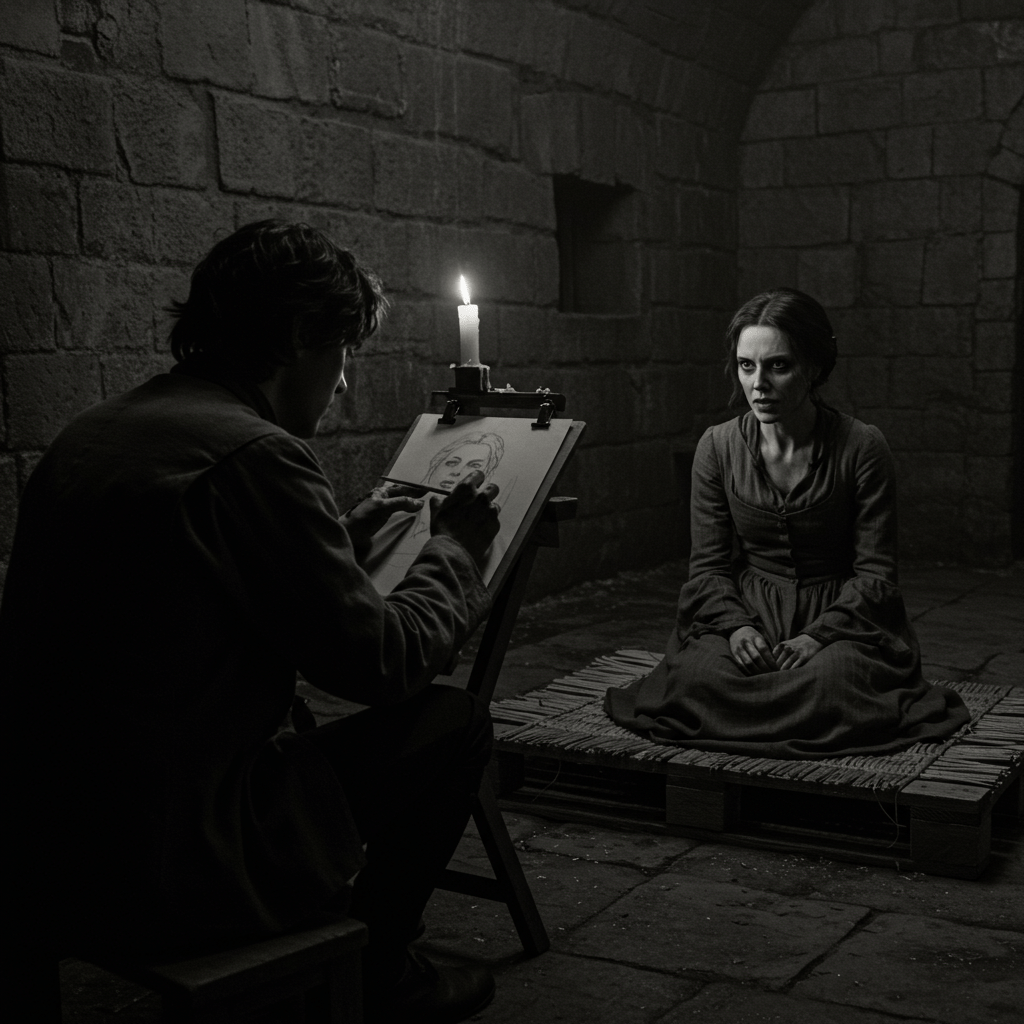

Certains artistes ont osé représenter ces scènes infernales, souvent de manière allégorique. Pensez aux gravures de l’époque, montrant des sabbats de sorcières, des démons cornus, et des femmes nues dansant autour d’un feu. Bien que ces images ne soient pas directement liées à l’Affaire des Poisons, elles témoignent de la fascination et de la répulsion qu’exerçait le monde occulte sur l’imagination populaire. On raconte que des peintres, sous le manteau de l’anonymat, ont même réalisé des portraits cryptés de certains protagonistes de l’affaire, cachant leur identité derrière des symboles et des allusions.

Un dialogue rapporté lors d’un procès donne le frisson: “Avez-vous assisté à des messes noires, Madame de X?” demanda le juge. La dame, pâlissant, répondit: “Je… je ne me souviens de rien. J’étais… égarée.” Égarée, mes amis. C’est le mot juste pour décrire l’état d’esprit de cette époque, où la frontière entre la foi et la superstition était si mince qu’il était facile de basculer dans les ténèbres.

Les Visages Déformés de la Cour

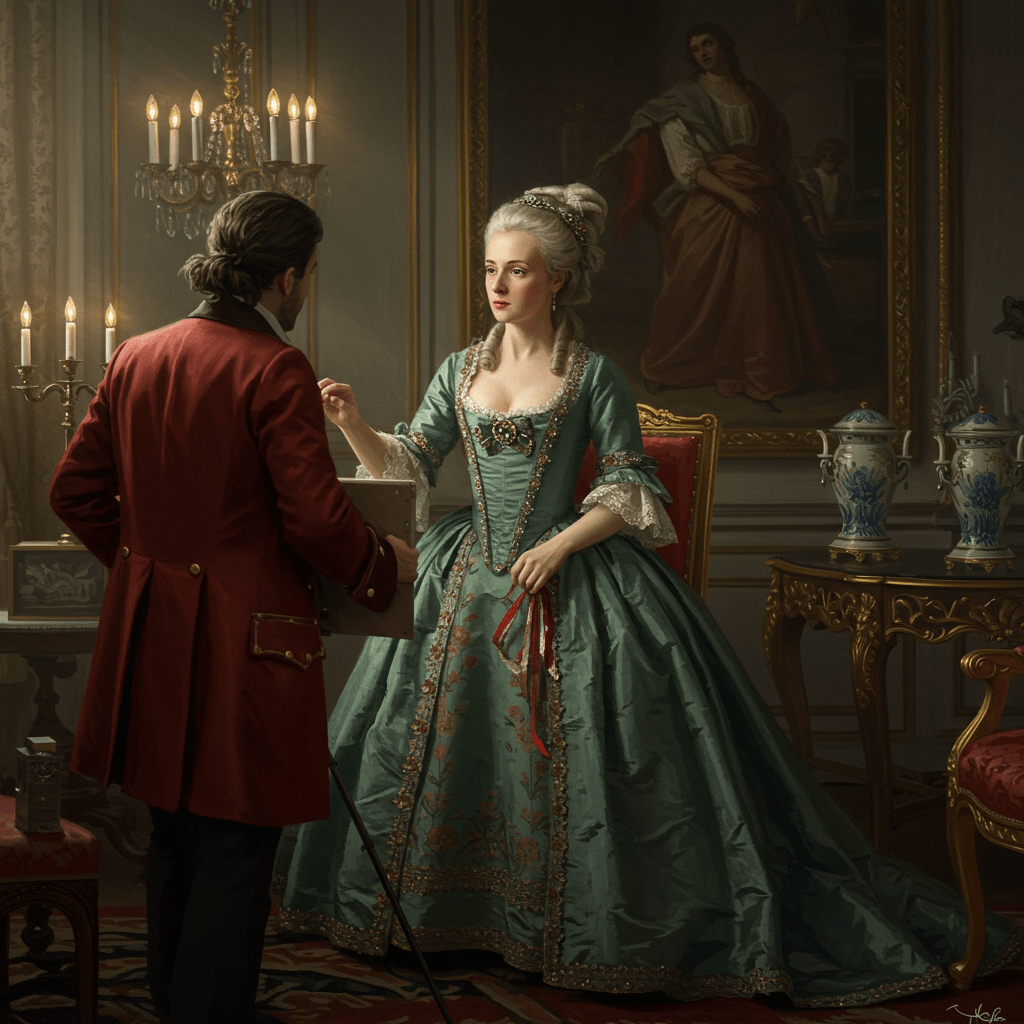

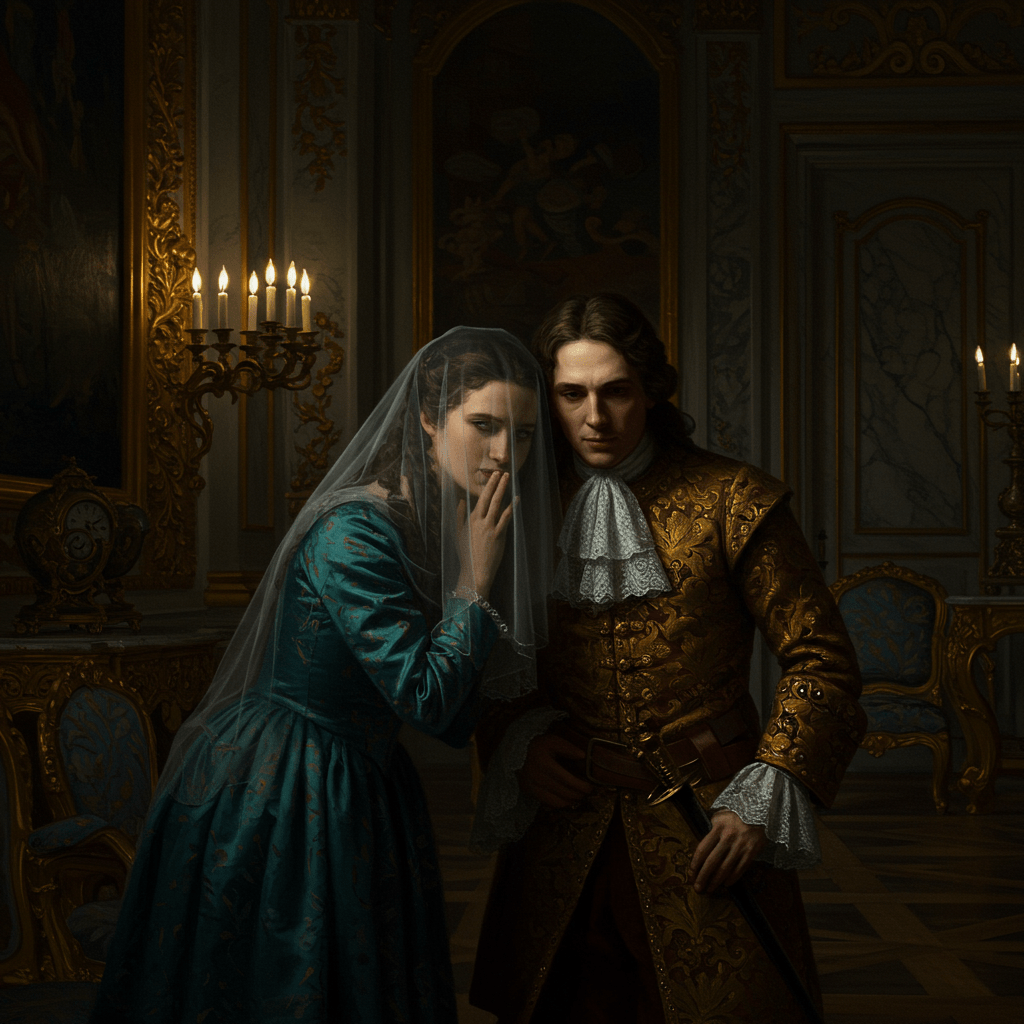

L’Affaire des Poisons toucha de près la cour de Louis XIV. Des noms prestigieux furent cités, des accusations lancées, des réputations ruinées. La Marquise de Montespan, favorite du roi, fut soupçonnée d’avoir eu recours aux services de La Voisin pour conserver sa place auprès du monarque. Cette accusation, bien que jamais prouvée de manière définitive, jeta une ombre noire sur son image et contribua à sa disgrâce. Le roi lui-même, pris de panique, ordonna l’arrêt des enquêtes et fit détruire les preuves compromettantes, craignant que le scandale ne mette en péril la stabilité de son règne.

L’art de l’époque reflète cette tension et cette incertitude. Les portraits officiels de la cour, habituellement flatteurs et idéalisés, commencent à révéler des fissures. On perçoit dans les regards une certaine anxiété, une certaine méfiance. Les visages sont moins lisses, les sourires moins sincères. On dirait que les peintres, malgré les contraintes de la censure, ont voulu capturer la vérité cachée derrière le masque de la grandeur. Et puis il y a les caricatures, qui se multiplient clandestinement, déformant les traits des courtisans et les ridiculisant. Ces images, bien que grossières, sont un témoignage précieux de la perception populaire de la cour et de son hypocrisie.

Imaginez une conversation feutrée dans les jardins de Versailles: “Avez-vous entendu, Madame? On dit que la Montespan…” La phrase reste en suspens, interrompue par un regard furtif. La peur d’être écouté, d’être dénoncé, était omniprésente. Et cette peur, mes chers lecteurs, se lit entre les lignes des tableaux de l’époque.

L’Art, Témoin Silencieux de la Vérité

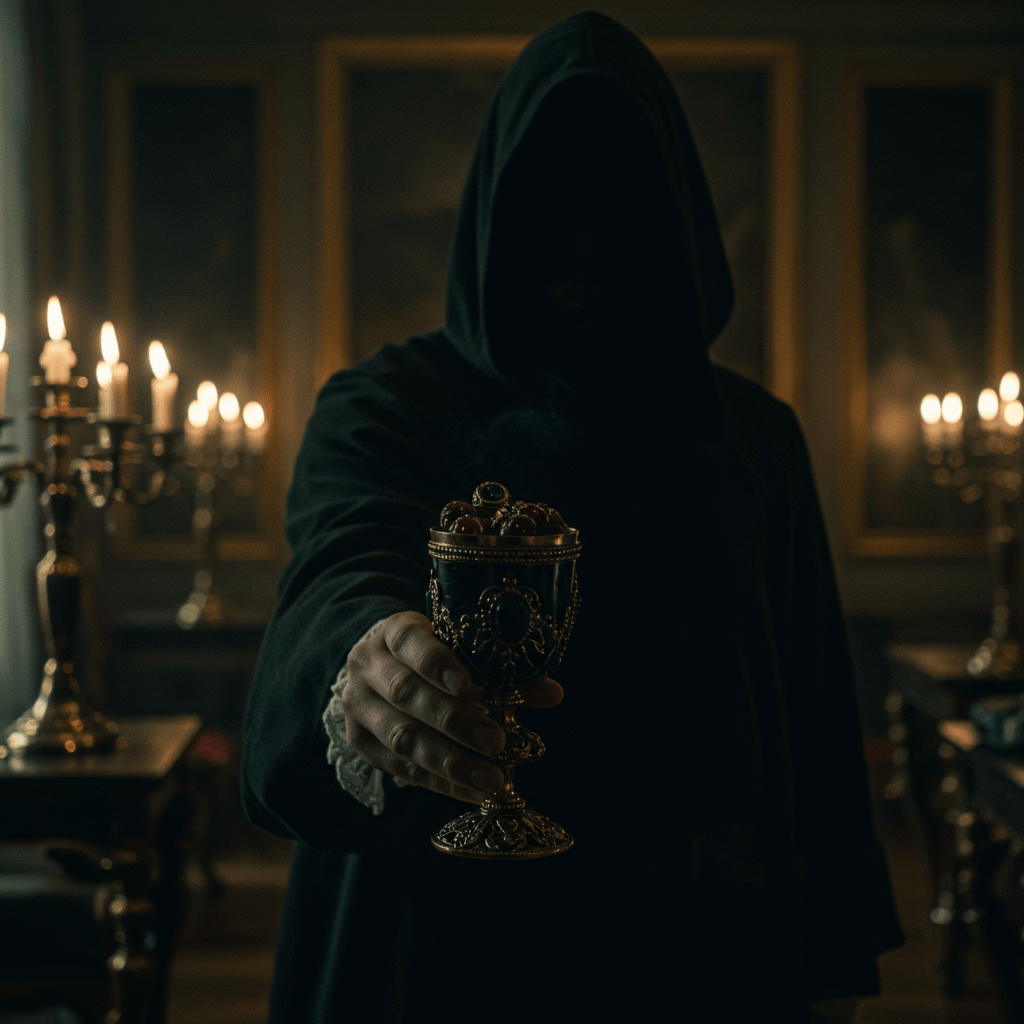

L’Affaire des Poisons s’est éteinte peu à peu, étouffée par le pouvoir royal. Les coupables furent jugés et exécutés, les preuves détruites, et le silence retomba sur l’affaire. Mais l’art, lui, a continué à témoigner. Les tableaux, les gravures, les sculptures, les pièces de théâtre, tous ont conservé la mémoire de cette sombre période de l’histoire. Ils nous rappellent que derrière le faste et la gloire du règne de Louis XIV, se cachait une réalité beaucoup plus complexe et troublante.

Aujourd’hui encore, l’Affaire des Poisons continue d’inspirer les artistes. Des romans, des films, des séries télévisées ont été consacrés à cette affaire, explorant ses mystères et ses zones d’ombre. Et chaque nouvelle interprétation de l’histoire nous apporte un éclairage nouveau sur cette époque fascinante et terrifiante. Car l’art, mes chers lecteurs, est un miroir qui reflète non seulement le passé, mais aussi nos propres peurs et nos propres obsessions.

Ainsi, la prochaine fois que vous admirerez un portrait de la cour de Louis XIV, souvenez-vous de l’Affaire des Poisons. Regardez attentivement les visages, les attitudes, les symboles. Essayez de percer le secret qui se cache derrière le vernis de la grandeur. Car l’art, mes amis, a plus à nous dire que l’histoire officielle ne veut bien le reconnaître. Et c’est en écoutant sa voix silencieuse que nous pourrons enfin comprendre les secrets les plus sombres du Roi-Soleil.