L’année est 1832. Paris, ville lumière, brille d’un éclat trompeur. Sous le vernis du romantisme et de la révolution naissante, une ombre s’étend : la Police des Mœurs, ses yeux perçants scrutant chaque recoin de la société, même les sanctuaires supposés de l’art et de la culture. L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, temple de la création, n’échappe pas à sa vigilance. Des murmures, des soupçons, des rumeurs, aussi subtils que les traits d’un dessin à la plume, se répandent comme une traînée de poudre. Une toile audacieuse, une sculpture provocatrice, un poème trop ardent… tout est susceptible de déclencher une enquête, une descente, un scandale.

Le vent du changement souffle fort, balayant les conventions et les tabous. Les artistes, jeunes et ambitieux, osent défier les canons établis, exprimant des émotions et des idées qui résonnent avec la révolution en marche. Mais cette liberté nouvelle est fragile, menacée par les gardiens de la morale et de l’ordre, déterminés à maintenir le statu quo, à préserver la pudeur et la bienséance de la société française.

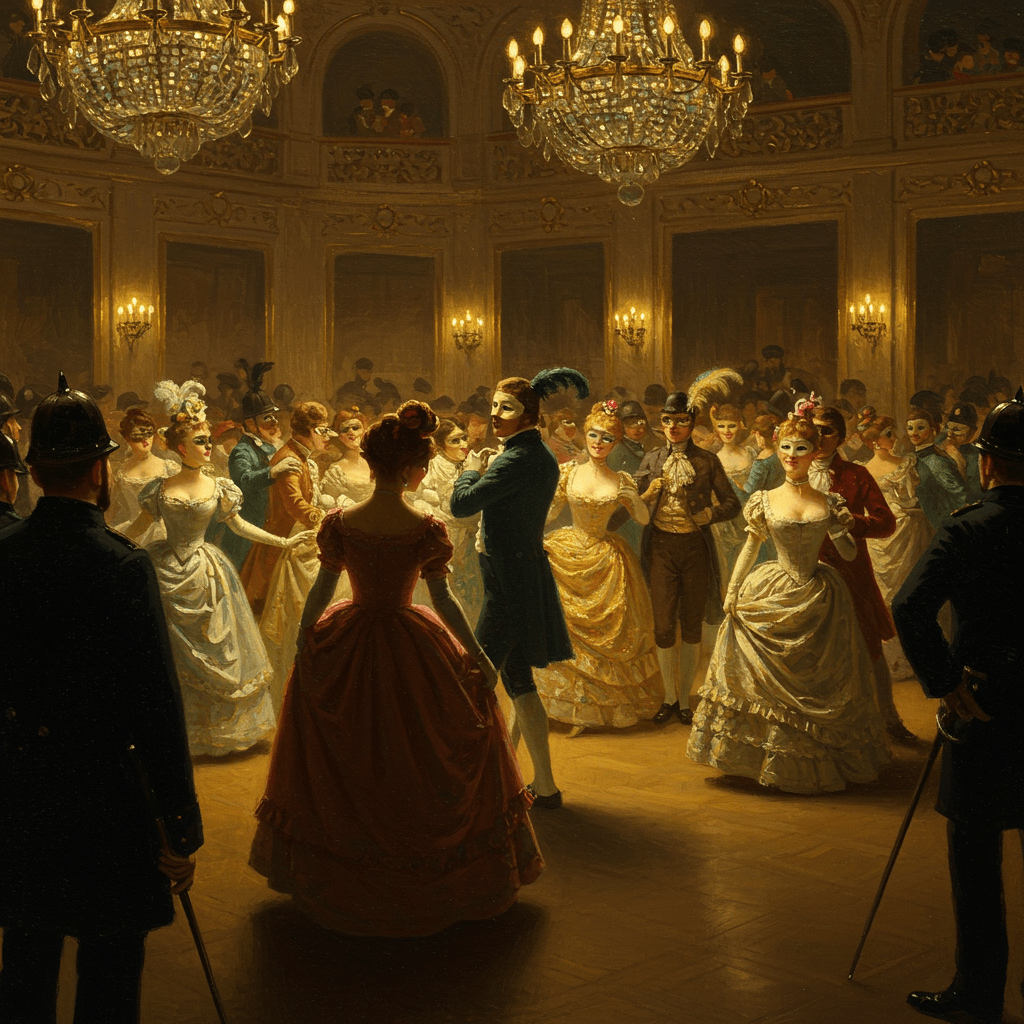

Le Bal Masqué de l’Académie

Un bal masqué, organisé au sein même de l’Académie, devait être une célébration de l’art et de la beauté. Des dames élégantes, vêtus de robes somptueuses, dansaient au son d’une musique envoûtante. Des hommes, distingués et raffinés, se mêlaient à la foule, échangeant des propos savants sur les dernières expositions. Pourtant, au milieu de cette effervescence, une tension palpable se faisait sentir. Des regards furtifs, des chuchotements discrets, laissaient entrevoir une intrigue qui se tramait dans l’ombre. Un jeune peintre, Jean-Luc Dubois, était au cœur de cette agitation. Son œuvre, présentée lors du bal, était un portrait audacieux d’une danseuse, sa beauté saisissante mise en valeur par des teintes osées. Un tableau qui allait déclencher la tempête.

L’Œuvre Provocatrice

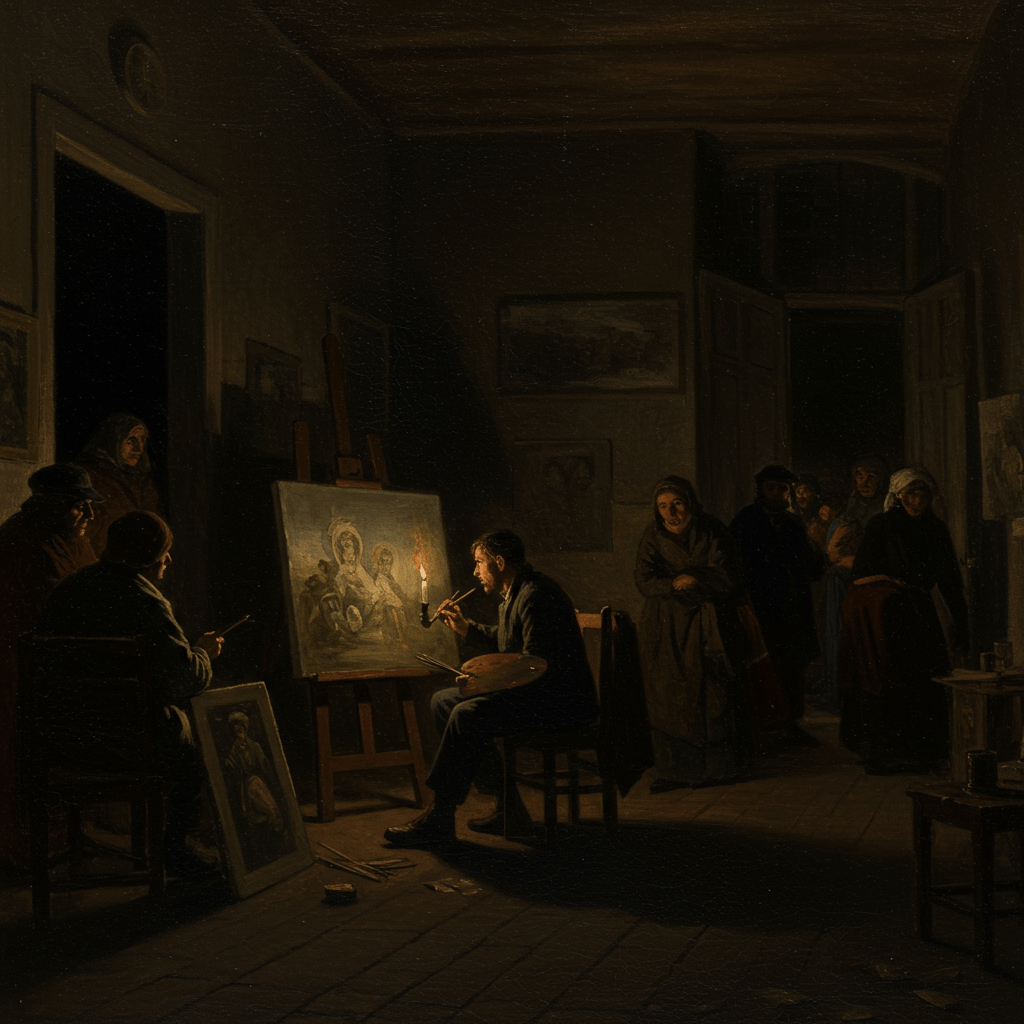

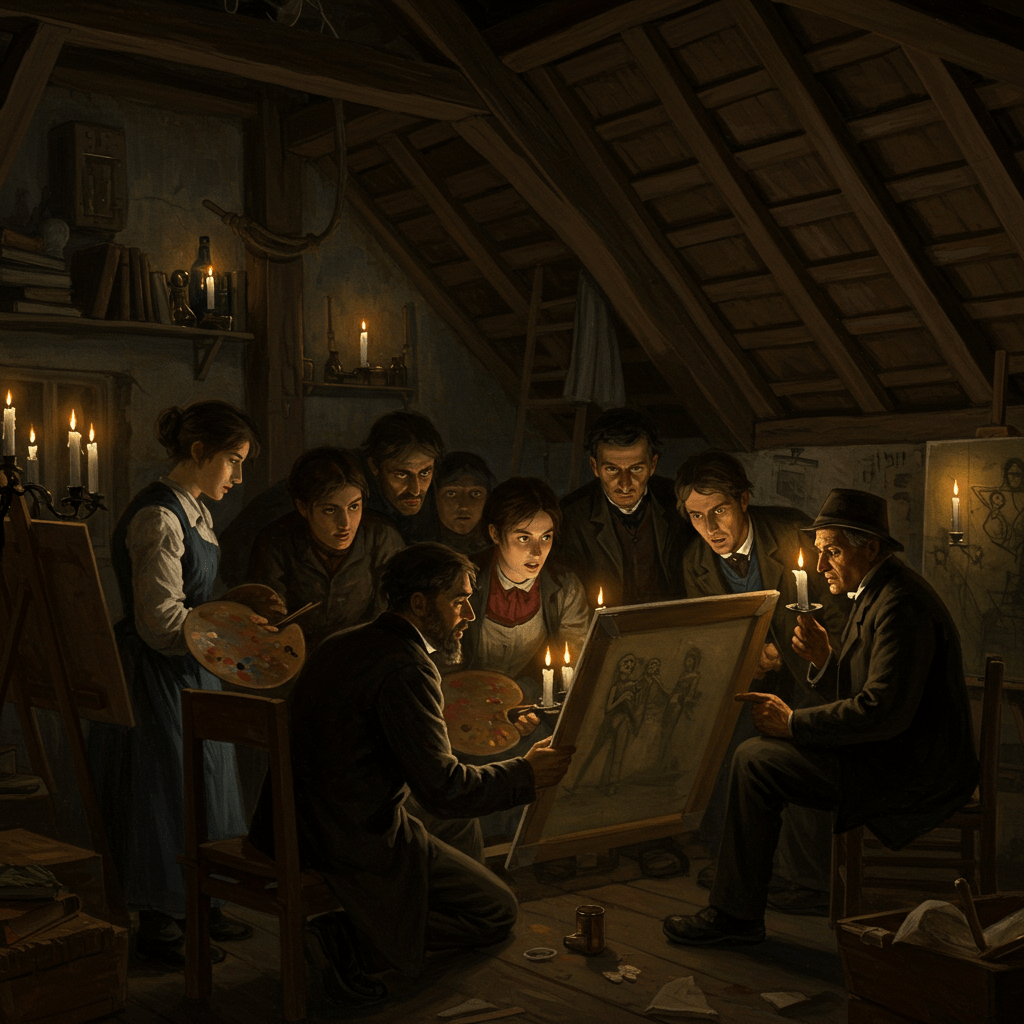

Le portrait de la danseuse, dont le nom était Élisabeth, était considéré par certains comme une œuvre d’une beauté incomparable, un chef-d’œuvre. D’autres, plus conservateurs, le trouvaient scandaleux. La sensualité du modèle, l’audace de la pose, les couleurs vives et saturées… tout était jugé contraire aux bonnes mœurs. Les critiques acerbes fusaient, répandant la discorde au sein même de l’Académie. Des professeurs influents, soucieux de préserver leur réputation, s’élevaient contre l’œuvre et son créateur. Les membres de la Police des Mœurs, alertés par ces dissensions, commencèrent à suivre Jean-Luc Dubois, espérant trouver des preuves de dépravation. Son atelier, son cercle d’amis, sa vie privée… tout était passé au crible.

L’Interrogatoire

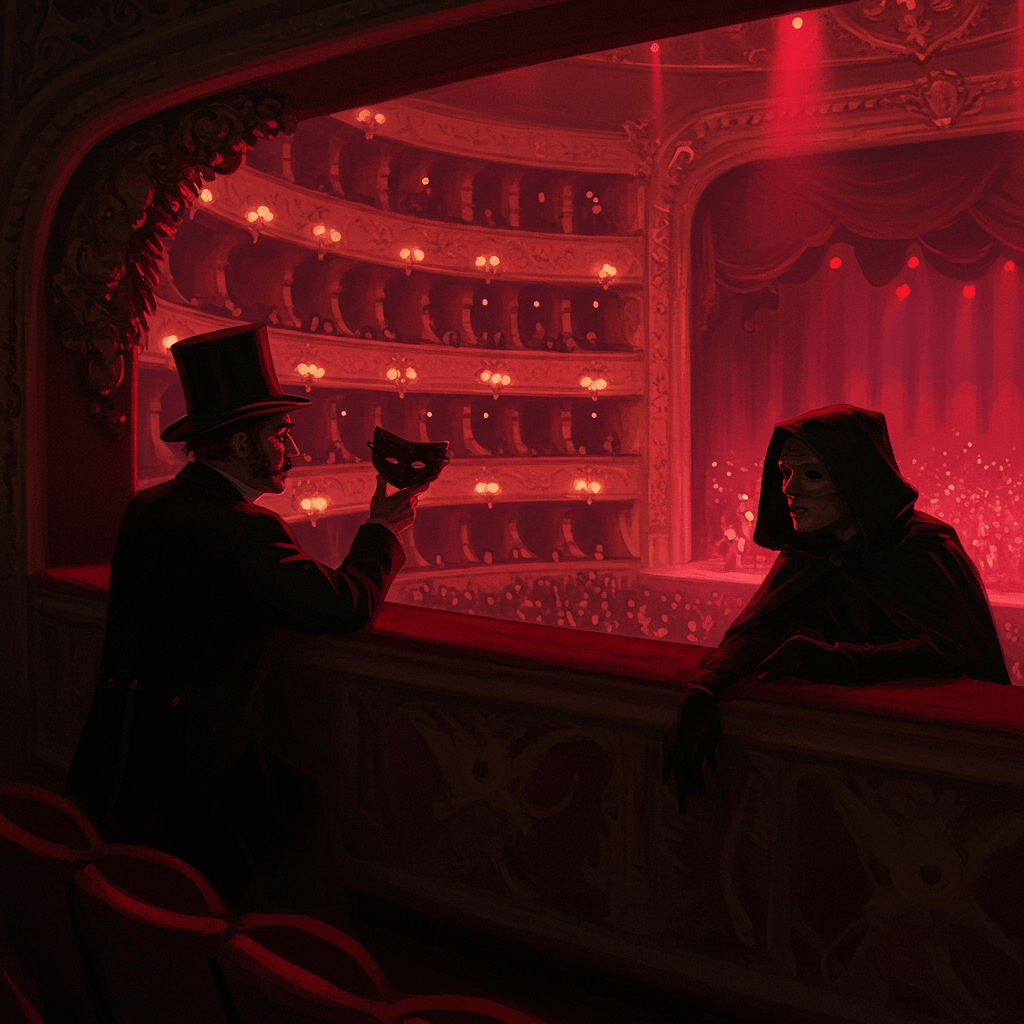

Jean-Luc Dubois fut convoqué au siège de la Police des Mœurs. L’interrogatoire fut long et pénible. Les inspecteurs, rigides et implacables, tentèrent de le briser, de le forcer à avouer des crimes imaginaires. Ils cherchaient à le faire déclarer coupable de depravation, de corruption des mœurs, de tous les maux qui minaient la société. Ils se focalisèrent sur le modèle, Élisabeth, la qualifiant de femme de mauvaise vie. Jean-Luc, jeune et inexpérimenté, se défendit tant bien que mal, mais il manquait de l’expérience nécessaire pour faire face à cette machination. Le poids de l’accusation était lourd. Il risquait la prison, la ruine, la disgrâce.

La Vérité et ses Conséquences

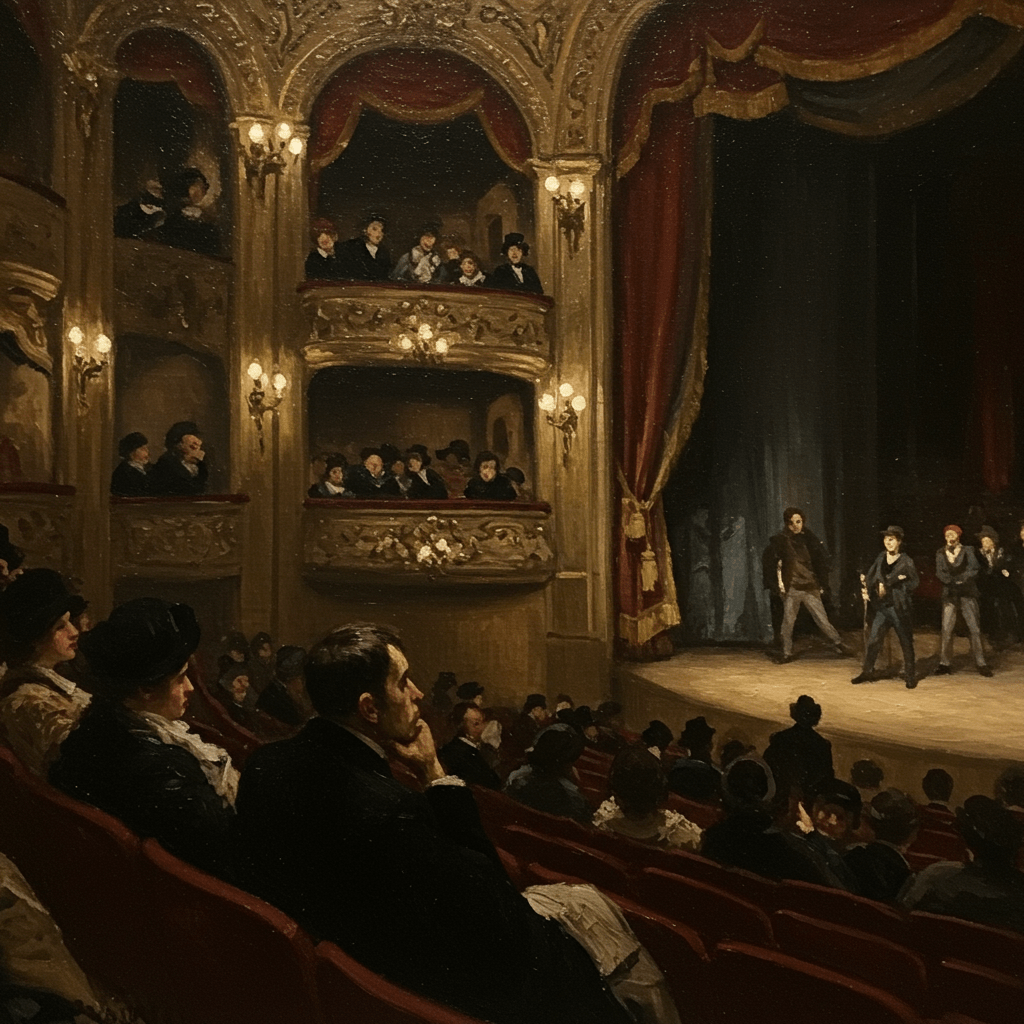

Au cœur de cette affaire, il y avait bien plus qu’une simple toile. Il y avait la lutte entre la tradition et la modernité, entre la rigidité morale et la liberté d’expression. La vérité, pourtant, était bien plus subtile qu’elle n’y paraissait. La relation entre Jean-Luc et Élisabeth était purement artistique. Elle était une muse, une inspiration. L’amour n’était pas dans la toile, mais dans l’art. Mais la Police des Mœurs, aveuglée par sa mission, ne vit que ce qu’elle voulait voir. Le procès fut un spectacle public, une bataille entre l’art et la morale. Le verdict, malgré la conviction de l’innocence de Jean-Luc, fut lourd de conséquences. Son œuvre fut retirée de l’Académie, sa réputation entachée. Le scandale marqua un tournant dans l’histoire de l’art français, une leçon sur les limites de la liberté créatrice sous le poids de la censure.

Le destin de Jean-Luc Dubois, brisé par l’injustice, servit de mise en garde pour les artistes à venir. Mais son œuvre, malgré la tempête qu’elle avait provoquée, continua à vivre. Le tableau, passé de main en main, resta un témoignage poignant de la lutte incessante pour la liberté d’expression, une ombre qui plane encore sur la création artistique française.