L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur l’Europe, balayant les vieux régimes comme des feuilles mortes emportées par une tempête. Paris, bouillonnant de révolte, est le théâtre d’une tension palpable. Mais les troubles ne se limitent pas aux barricades de la capitale. Des rumeurs inquiétantes parviennent des frontières, murmurant de mouvements clandestins, d’une infiltration sournoise qui menace la stabilité fragile de la France. Les contrôles, pourtant renforcés, se révèlent terriblement défaillants, laissant des brèches béantes dans la défense du pays.

Le ministre de l’Intérieur, accablé par la tâche herculéenne de maintenir l’ordre, se froisse les mains. Les rapports affluent, décrivant des passages illégaux de plus en plus audacieux. Des agents corrompus, des fonctionnaires négligents, voire complices, facilitent le passage de contrebandiers, de révolutionnaires en fuite, et, chose plus inquiétante encore, d’espions étrangers venus semer la discorde.

Les Frontières Perméables de l’Est

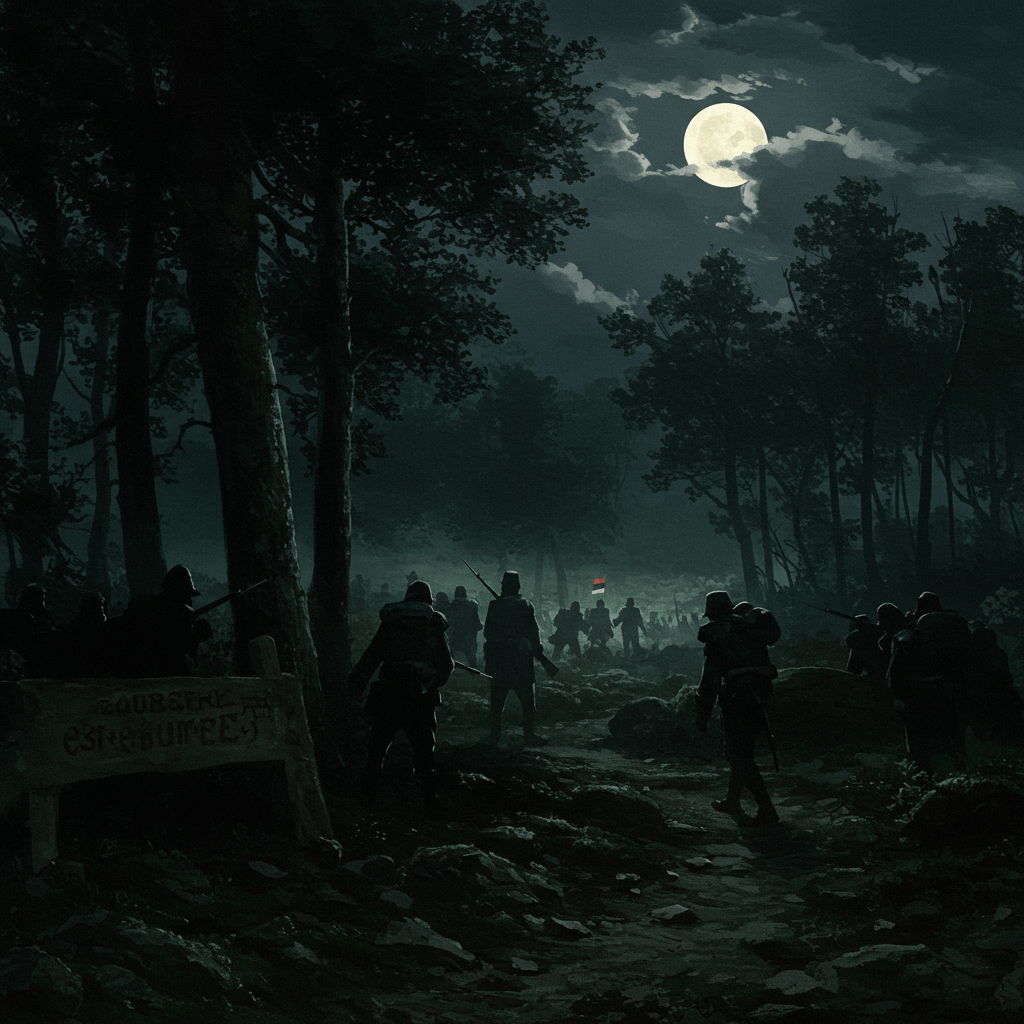

La frontière orientale, partagée avec la Prusse et l’Autriche, est un véritable gruyère. Des sentiers secrets, connus des habitants depuis des générations, serpentent à travers forêts et montagnes. Les douaniers, souvent sous-équipés et sous-payés, sont débordés par l’ampleur de la tâche. On parle de complicités avec des propriétaires terriens locaux, qui ferment les yeux sur le passage de réfugiés ou de marchandises de contrebande en échange d’une part du butin. Dans la nuit noire, sous le regard indifférent de la lune, des groupes entiers traversent la frontière, fantômes furtifs dans l’ombre des arbres. Leurs visages sont ceux de la révolte, de la misère, et de l’espoir. Des émissaires révolutionnaires, venus enflammer le cœur des ouvriers français avec l’étincelle de la liberté, se mêlent aux masses anonymes qui fuient la pauvreté et la répression.

Le Spectre de la Trahison à la Frontière Sud

Au sud, la situation n’est guère meilleure. La frontière espagnole, poreuse et difficile à surveiller, est une autoroute pour les trafiquants de tous genres. Les contrebandiers, habitués aux sentiers escarpés et aux passages secrets des Pyrénées, défient les autorités avec une audace insensée. Ils transportent non seulement des marchandises prohibées, mais aussi des informations, des armes, et des hommes. Certaines rumeurs, aussi terrifiantes qu’incertaines, font état de complots ourdis par des agents étrangers, infiltrés au sein même des services de surveillance. L’ombre de la trahison plane sur les sentinelles, semant la méfiance et la suspicion.

Le Littoral, une Brèche dans la Défense Nationale

Le littoral, pourtant apparemment impénétrable, offre lui aussi de nombreuses possibilités d’infiltration. Les côtes sauvages et accidentées, les criques isolées, les petites embarcations furtives qui glissent sous le couvert de la nuit… autant de points faibles dans la défense du pays. Les autorités portuaires, accaparées par le contrôle du commerce légitime, ne peuvent consacrer suffisamment de ressources à la lutte contre la contrebande et l’immigration clandestine. Les navires fantômes, venus de tous les coins du monde, accostent dans les ports secondaires, déchargeant leur cargaison illicite sous le regard complice de certains marins et dockers corrompus. Les informations, les agents étrangers, et les armes affluent ainsi sans entraves sur le sol français.

La Faiblesse des Moyens et la Corruption Rampante

La faiblesse des contrôles frontaliers ne tient pas uniquement à un manque de volonté politique, mais aussi à un manque cruel de moyens. Les autorités sont confrontées à une tâche immense avec des ressources insuffisantes. Le manque d’hommes, la pauvreté des équipements, et le réseau de corruption qui s’étend comme une toile d’araignée à travers l’administration, minent les efforts de surveillance. Les douaniers, souvent sous-payés et mal équipés, sont tentés par la corruption. Les fonctionnaires véreux ferment les yeux sur les passages illégaux en échange de pots-de-vin. La lutte contre la corruption devient alors une bataille aussi importante que la surveillance des frontières elle-même.

Le ministre de l’Intérieur, confronté à l’ampleur du désastre, se rend compte avec horreur que la menace qui pèse sur la France ne provient pas seulement des révolutionnaires étrangers, mais aussi de la faiblesse de son propre système de défense. Les frontières, censées protéger le pays, sont devenues des portes grandes ouvertes sur l’incertitude et le danger. La France, au bord du gouffre, vacille sous le poids de ses propres faiblesses.

Alors que le crépuscule s’abat sur la France, l’ombre de l’insurrection s’épaissit, alimentée par la faiblesse des contrôles frontaliers, une faiblesse qui s’avère être une faille béante dans l’armure de la nation. L’avenir reste incertain, suspendu au fil du destin, entre l’espoir d’un renouveau et le spectre d’une chute irrémédiable.