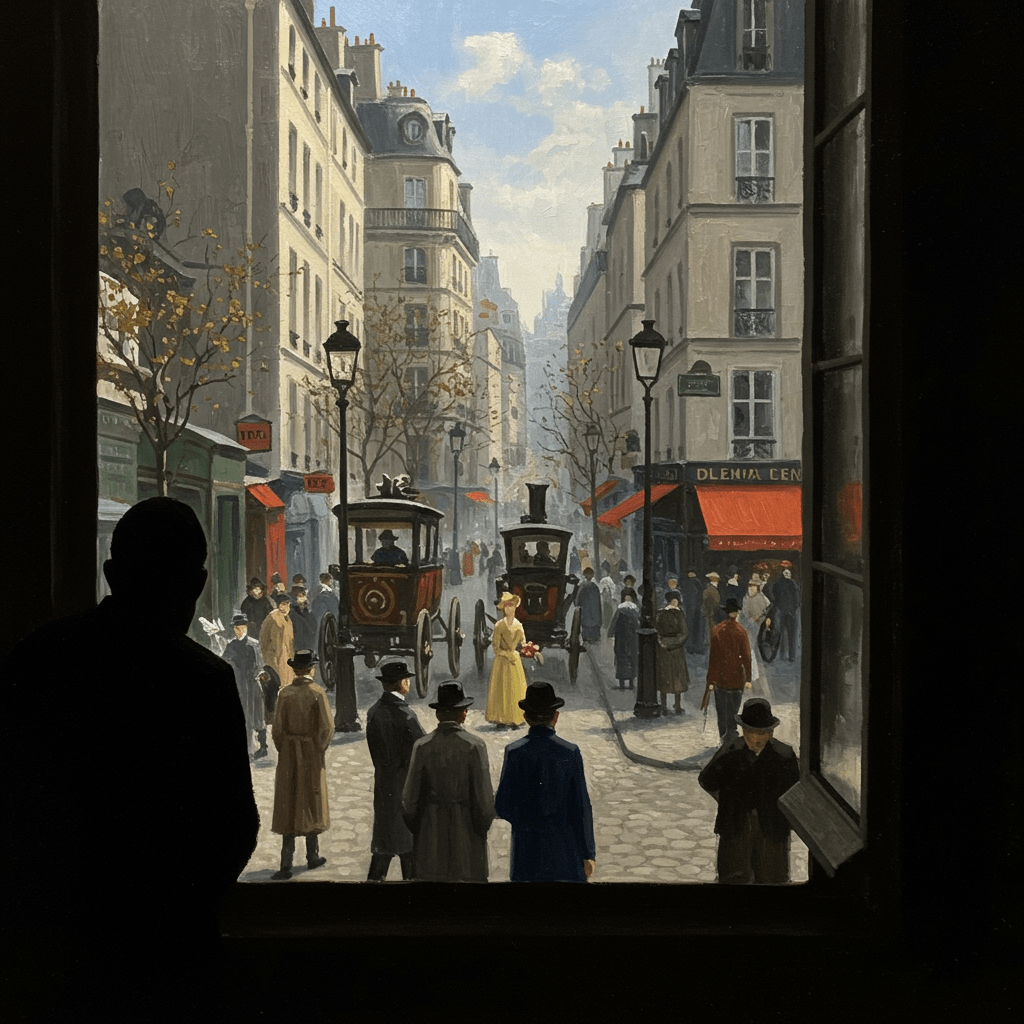

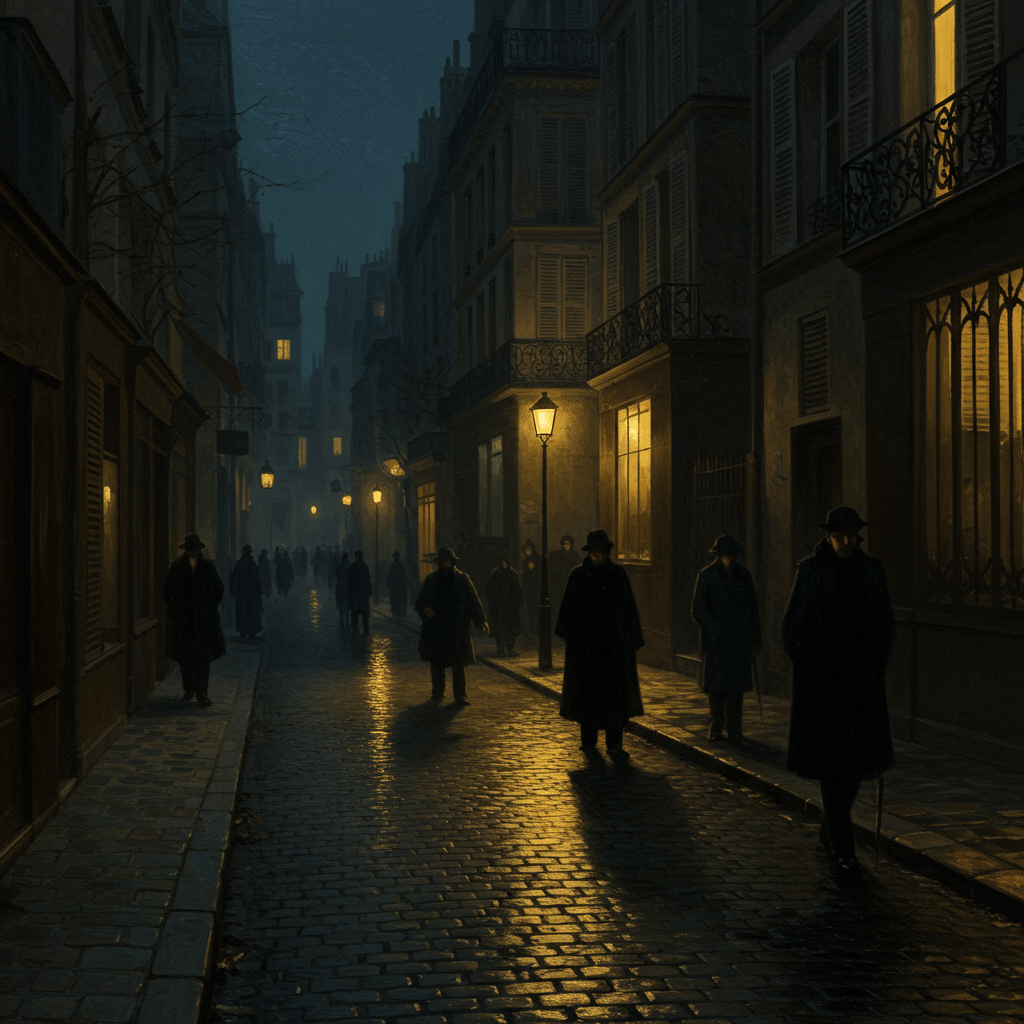

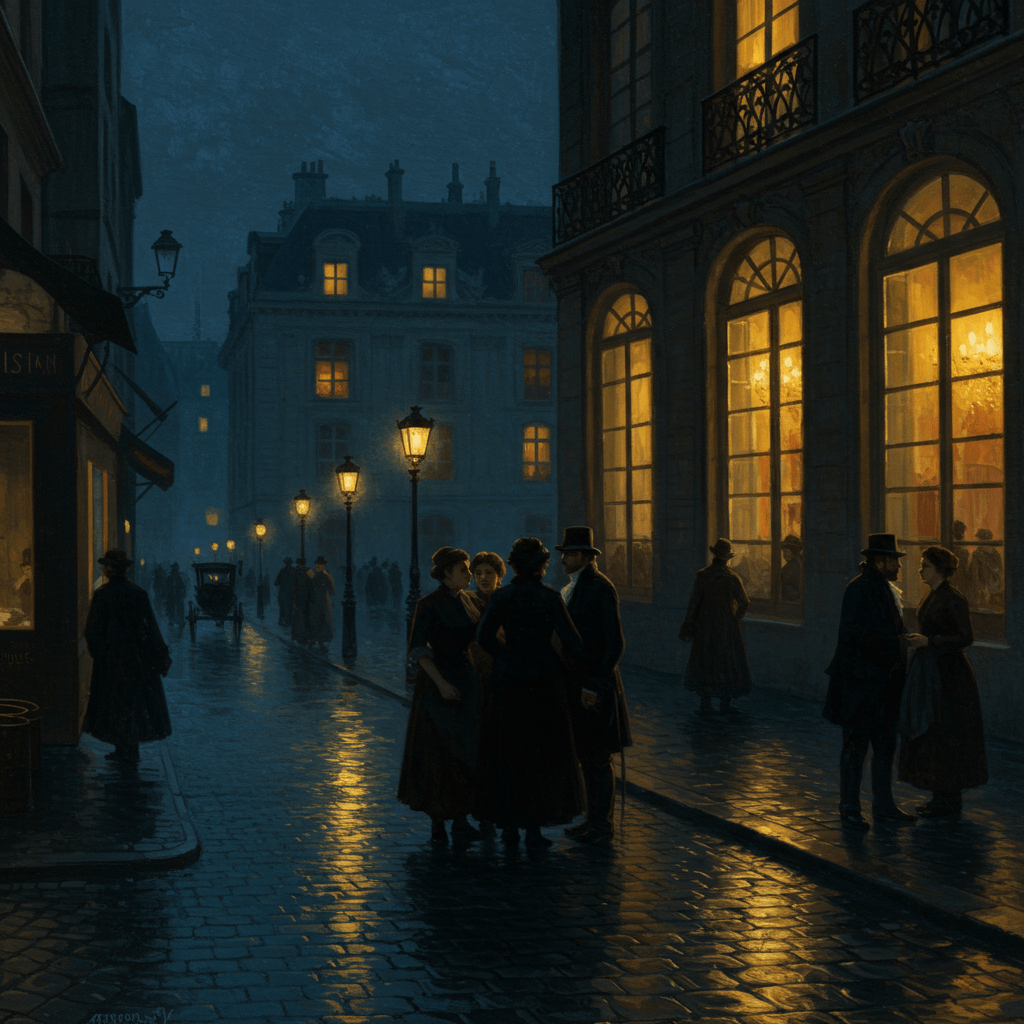

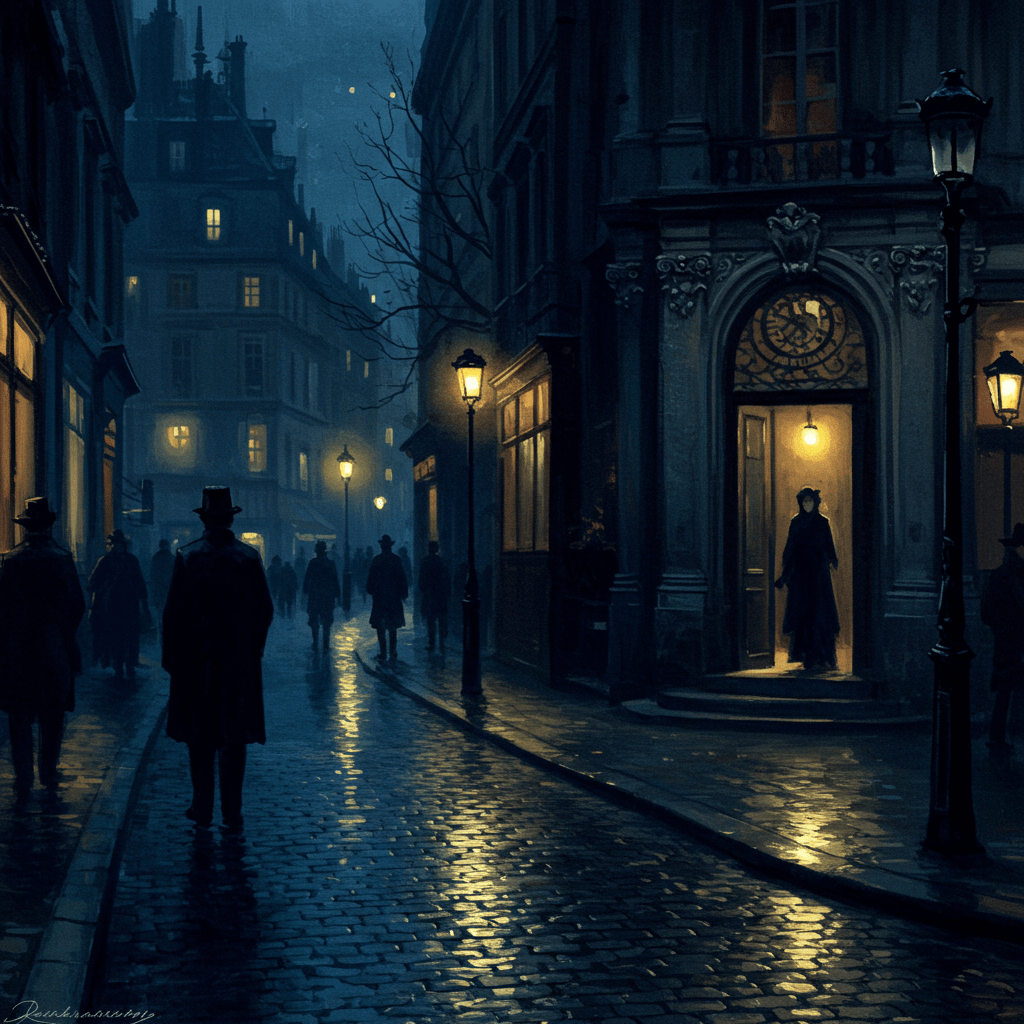

L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, mais à l’intérieur des murs de la prison de Bicêtre, un autre vent, glacial et impitoyable, s’abat sur les détenus. Les pierres semblent elles-mêmes vibrer sous le poids d’un silence lourd, ponctué seulement par les bruits sourds des pas des gardiens et les soupirs étouffés des prisonniers. L’odeur âcre de la chaux et du renfermé se mêle à celle, plus insidieuse, de la peur, une peur palpable qui semble se nicher dans chaque recoin de cette forteresse de pierre et de souffrance.

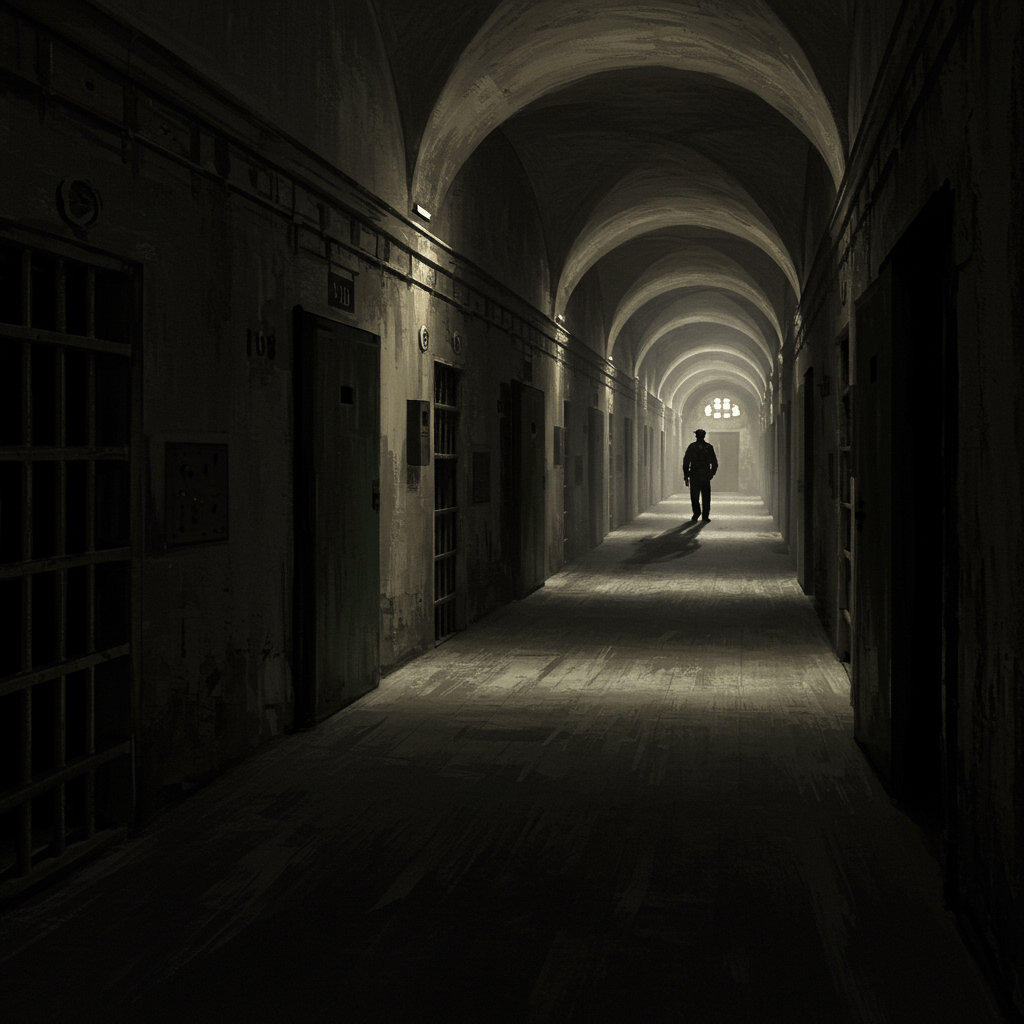

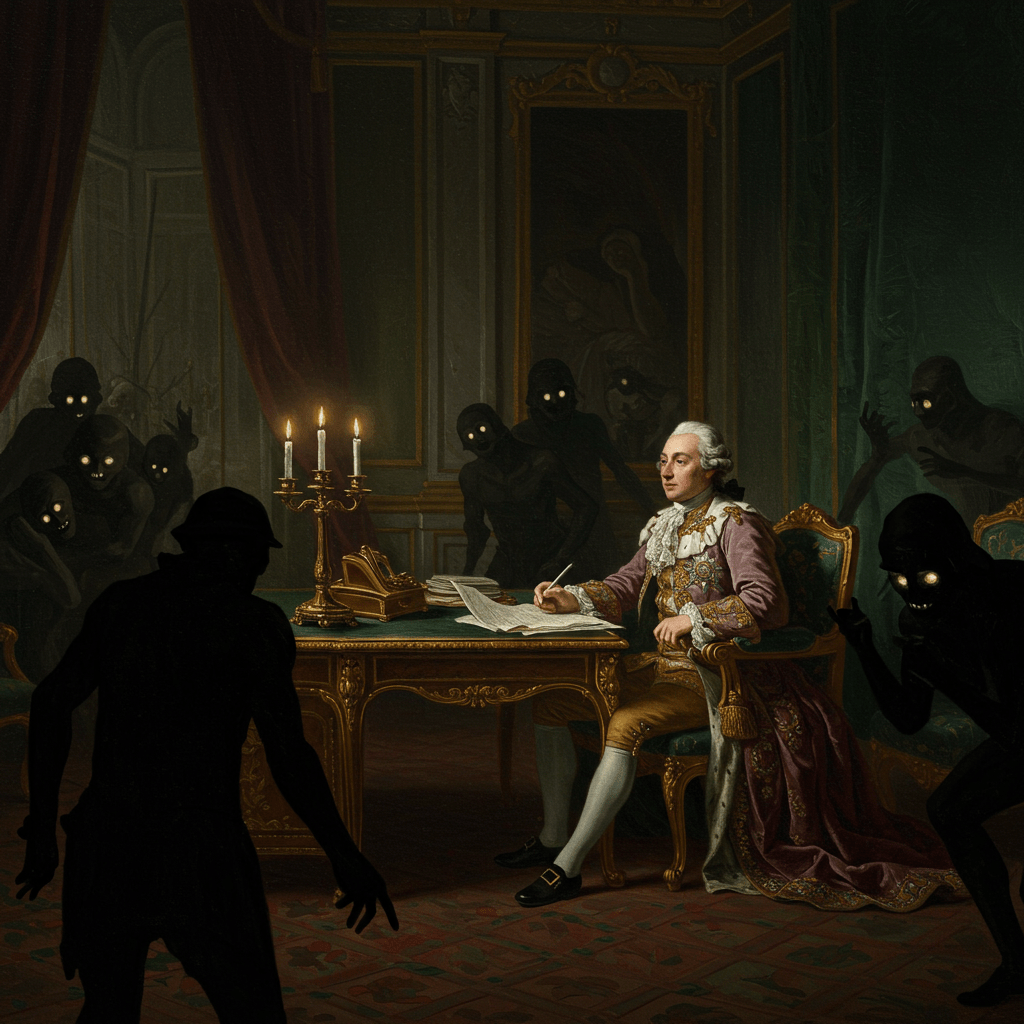

Dans ce labyrinthe de cellules, de couloirs sinueux et de cours sordides, se déploie un système de surveillance aussi minutieux que cruel. Les yeux de la prison, omniprésents et invisibles, scrutent chaque mouvement, chaque geste, chaque pensée, transformant les détenus en pantins aux fils tirés par une main invisible. La sécurité, ici, n’est pas une affaire de simples barreaux, mais un art complexe et terrifiant, une machination de regards et d’ombres.

Les sentinelles silencieuses

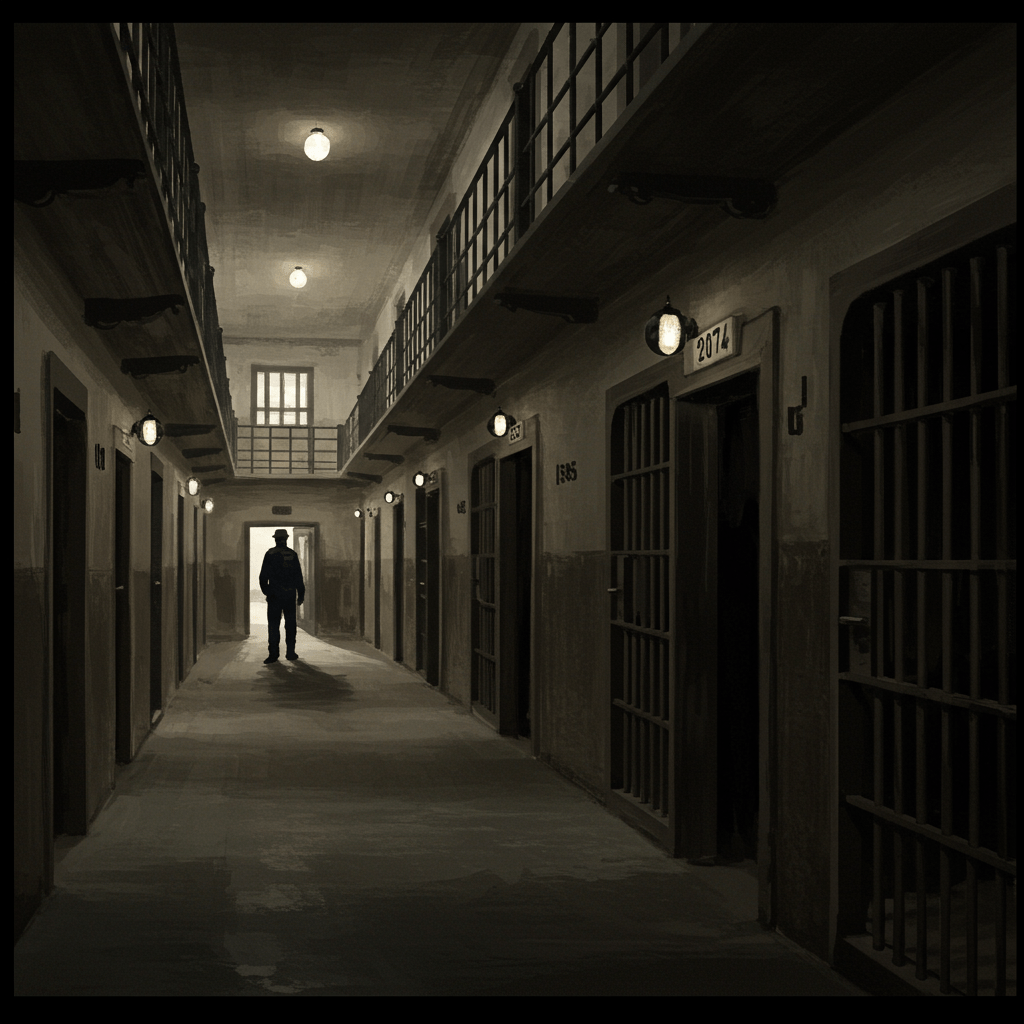

Le premier rempart contre la rébellion est l’œil vigilant des gardiens. Ces hommes, souvent recrutés parmi les plus rudes, se déplacent avec une précision mécanique, leurs pas résonnant comme une menace constante. Ils arpentent les couloirs, leurs regards balayant les cellules, scrutant le moindre signe d’agitation. Leur uniforme, austère et sombre, renforce leur aura intimidante, et leurs rondes nocturnes, régulières comme le battement d’un cœur malade, instillent un sentiment de terreur permanent. Chaque cellule dispose d’une petite fenêtre grillagée, permettant aux gardiens un contrôle visuel constant, même la nuit. L’absence de lumière et le silence sont leurs alliés dans cette guerre invisible contre l’insurrection.

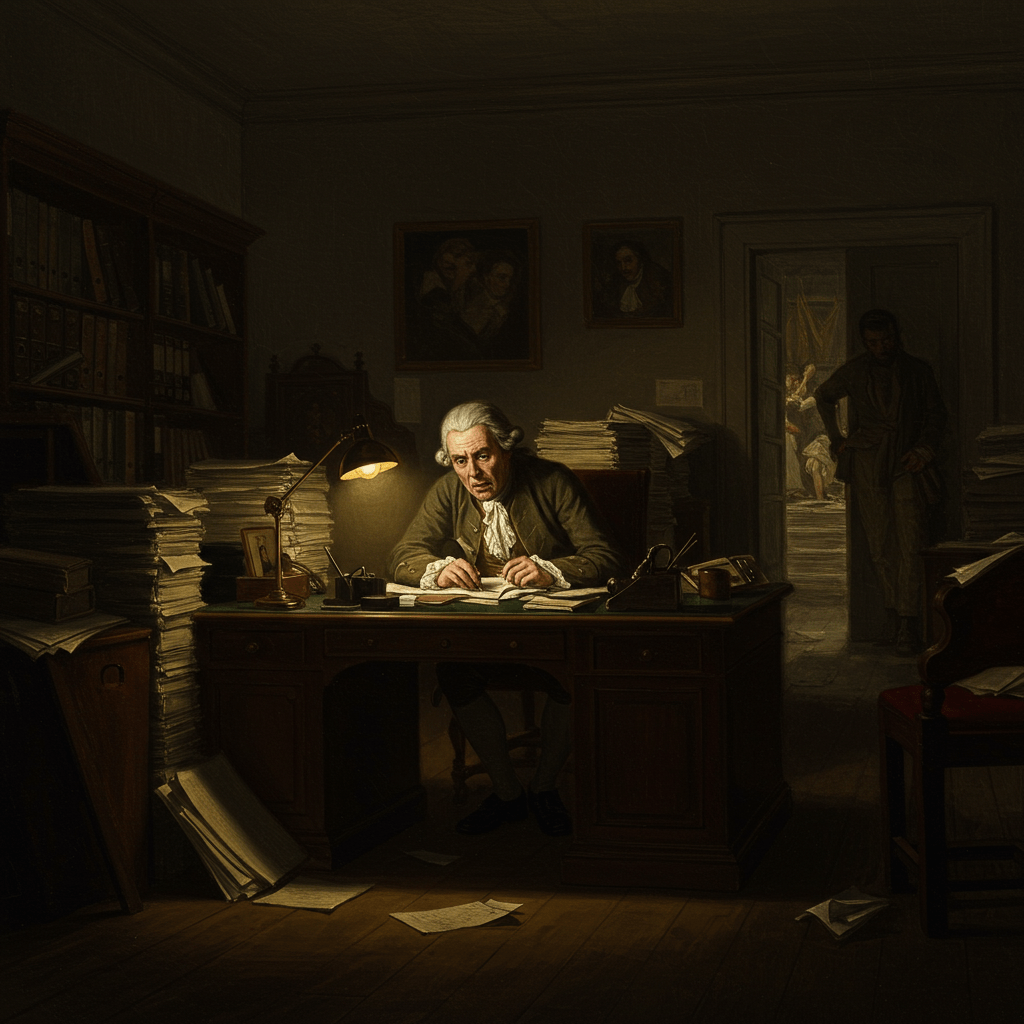

Le Panoptique de Bentham : une architecture de la surveillance

L’architecture elle-même participe à cette stratégie de contrôle. Si l’on n’a pas encore atteint le modèle parfait du Panoptique de Bentham, dont l’influence commence cependant à se faire sentir, la prison de Bicêtre est un précurseur de ce système infernal. Les couloirs, étroits et tortueux, désorientent et limitent les mouvements. Les cellules, petites et exiguës, offrent peu d’espace pour la manœuvre. La disposition des bâtiments, soigneusement étudiée, permet aux gardiens une vue d’ensemble, sans que les prisonniers puissent jamais être certains d’être observés ou non. Ce doute constant, cette angoisse permanente, constituent une arme plus redoutable que n’importe quel fouet.

Les informateurs : la taupe au cœur de la meute

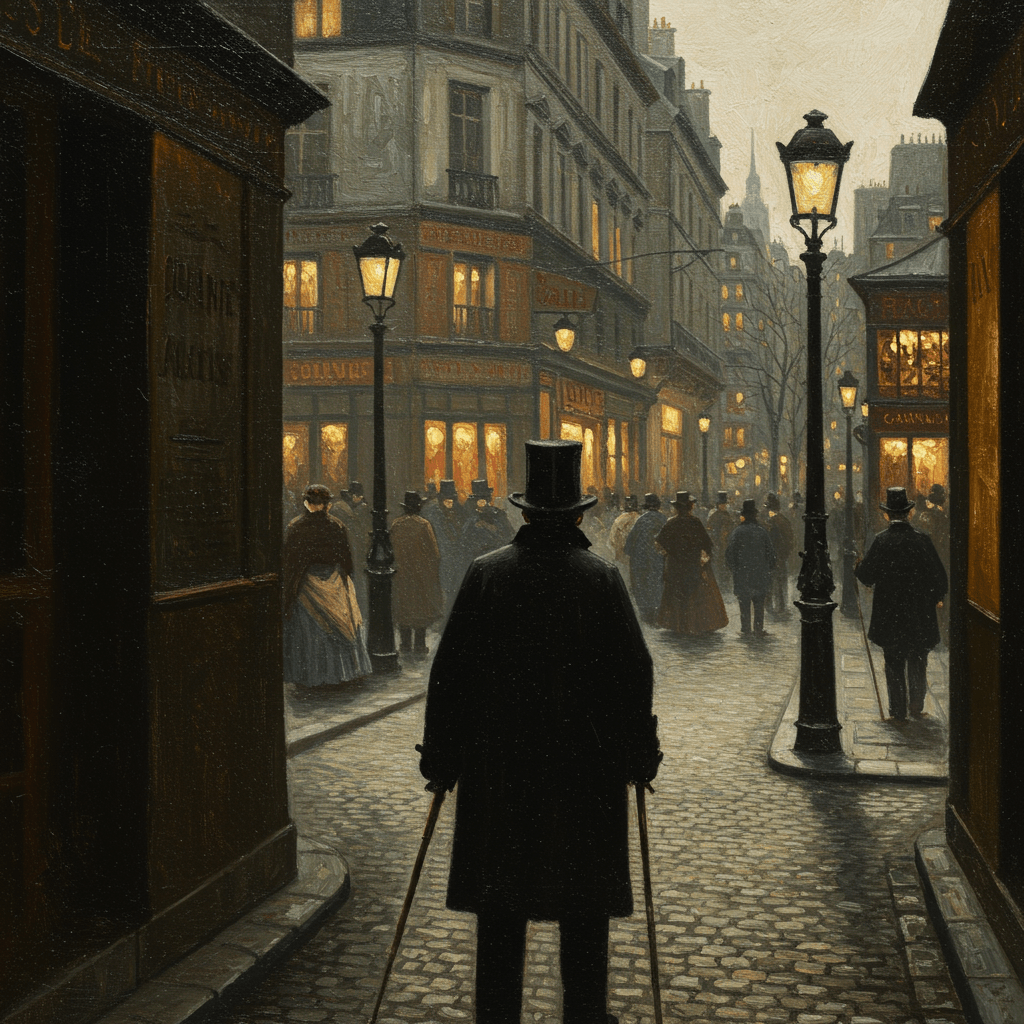

Le système de surveillance de Bicêtre ne repose pas uniquement sur la présence physique des gardiens. Une autre couche, plus insidieuse encore, se déploie dans les ombres : celle des informateurs. Recrutés parmi les prisonniers eux-mêmes, souvent pour obtenir une réduction de peine ou éviter des représailles, ces hommes se fondent dans la masse, leurs oreilles tendues pour capter le moindre murmure de rébellion. Ils rapportent les conversations, les plans d’évasion, les conspirations les plus secrètes. Ce réseau d’espionnage interne, invisible et omniprésent, ajoute une dimension supplémentaire à la terreur qui règne dans les murs de la prison. La méfiance devient la règle, la suspicion empoisonne les relations humaines, et la solitude se transforme en une arme de destruction massive.

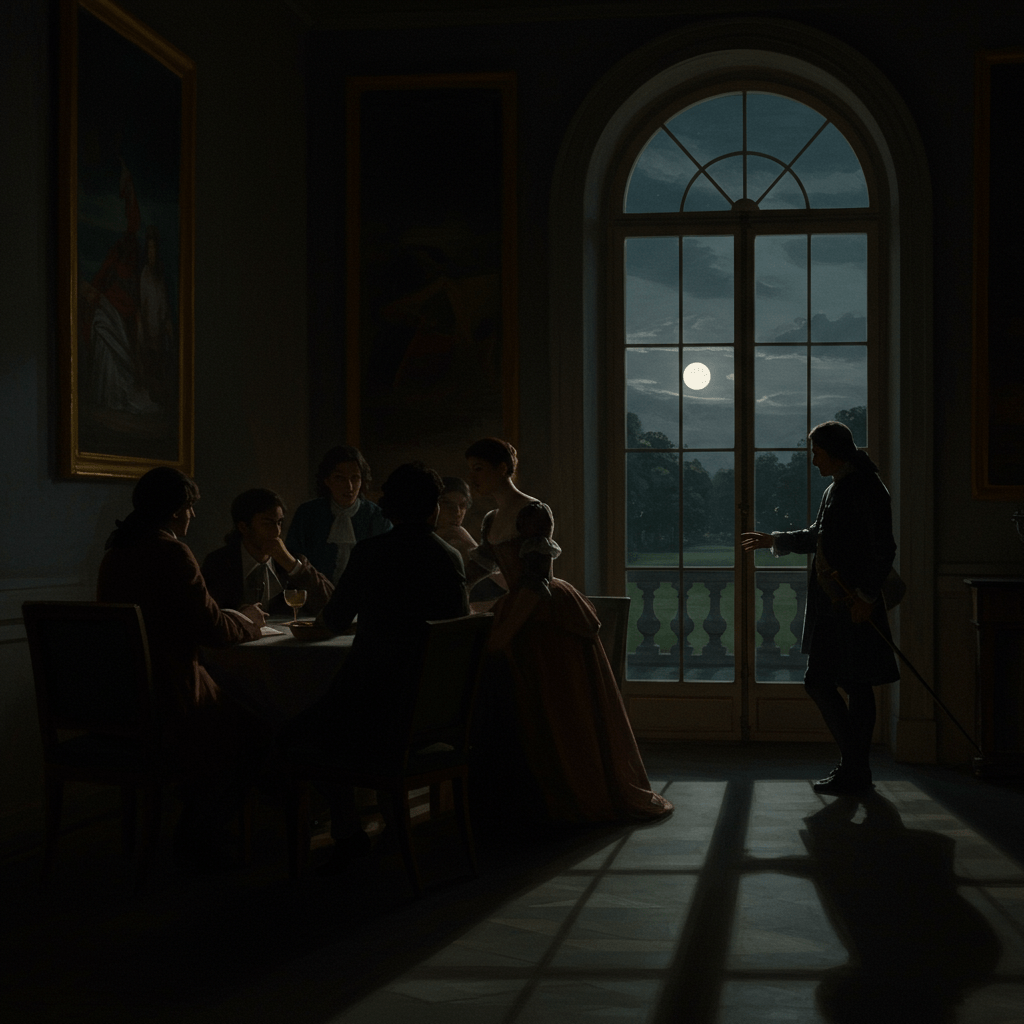

La lumière et l’ombre : les outils de la domination

La lumière et l’ombre jouent un rôle crucial dans cette mise en scène de la surveillance. La pénombre des couloirs, la faible lumière des cellules, créent une atmosphère de mystère et de suspicion. Les lampes à huile, mal entretenues et vacillantes, projettent des ombres dansantes qui déforment les visages et amplifient les craintes. L’alternance brutale entre l’éclat du jour et l’obscurité de la nuit accentue cette sensation de vulnérabilité permanente. L’absence de lumière devient un instrument de torture psychologique, et les rares rayons de soleil qui pénètrent à l’intérieur de la prison sont perçus comme un luxe inespéré, un bref répit dans cette nuit sans fin.

Les yeux de la prison, multiples et insaisissables, ne se contentent pas de surveiller. Ils pénètrent l’âme, brisent l’esprit, et transforment les hommes en spectres, condamnés à errer dans l’ombre de leur propre captivité. Les murs de Bicêtre, impassibles, ont été les témoins silencieux de ce théâtre de la terreur, un spectacle cruel et implacable, où la sécurité se construit sur la souffrance et la domination.

Et ainsi, dans les profondeurs de cette forteresse, la surveillance s’exerce non seulement par la force brute, mais aussi par la psychologie, la manipulation, l’isolement, créant un climat de terreur et de suspicion qui écrase l’individu. La prison de Bicêtre devient alors une machine infernale, conçue pour briser l’âme autant que le corps.