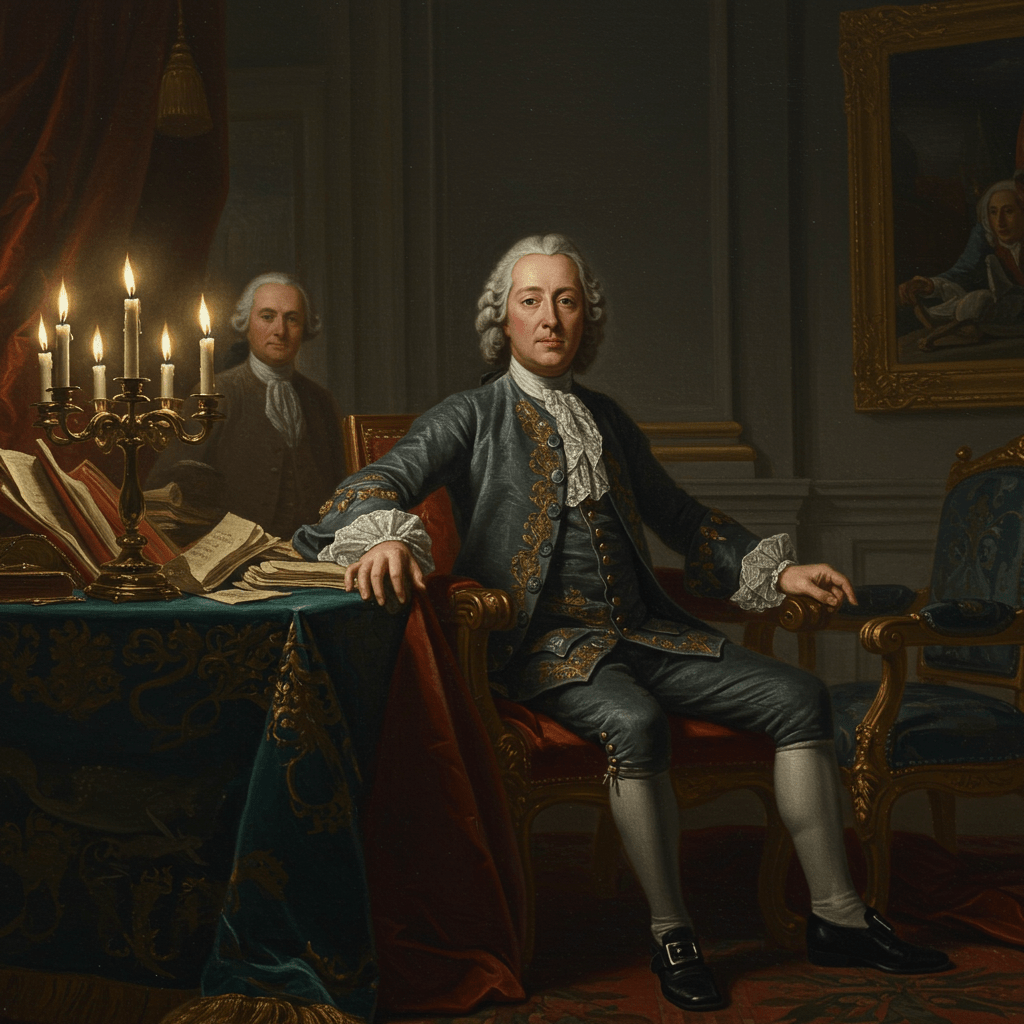

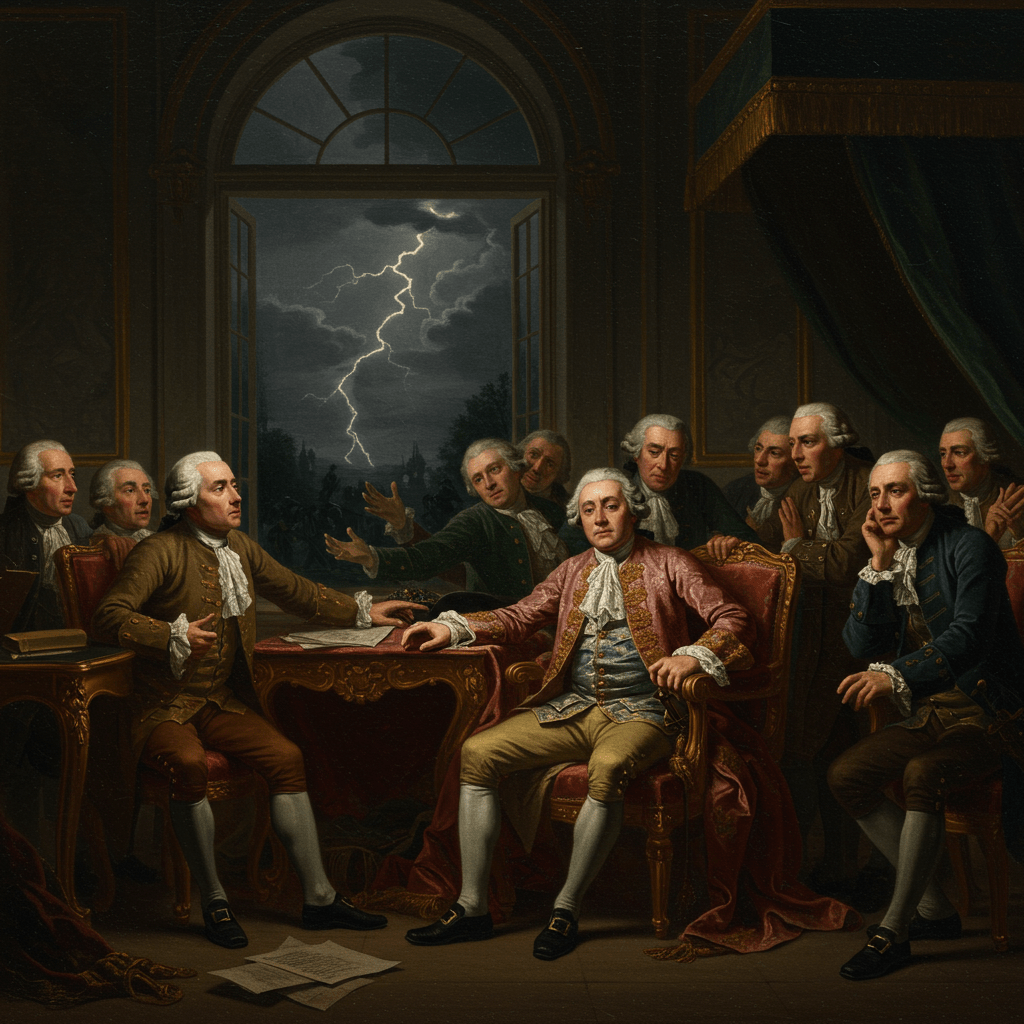

L’année est 1757. Un vent glacial souffle sur les Tuileries, balayant les feuilles mortes et les murmures des courtisans. À l’intérieur du palais, Louis XV, le Bien-Aimé, siège à son bureau, la lumière des bougies dansant sur le parchemin des rapports militaires. L’ombre de la guerre plane lourdement sur la France, une guerre non déclarée, secrète, dont les enjeux dépassent de loin les simples conquêtes territoriales. À ses côtés, un homme discret, le puissant Antoine de Sartine, lieutenant général de police, tisse patiemment les fils d’un réseau d’espions, d’agents secrets et d’informateurs, une toile d’araignée complexe qui s’étend à travers l’Europe.

Sartine, visage fin et regard perçant, est l’homme de confiance du Roi, un maître du renseignement, capable de démêler les intrigues les plus complexes, de déjouer les complots les plus audacieux. Il sait que la survie même de la monarchie repose sur sa capacité à décrypter les mouvements de ses ennemis, à anticiper leurs coups et à riposter avec une efficacité implacable. Car cette guerre secrète, menée dans l’ombre, est bien plus qu’une simple bataille d’espions ; elle est une lutte pour le pouvoir, pour l’influence, pour la domination de l’Europe.

Les Ombres de la Guerre de Sept Ans

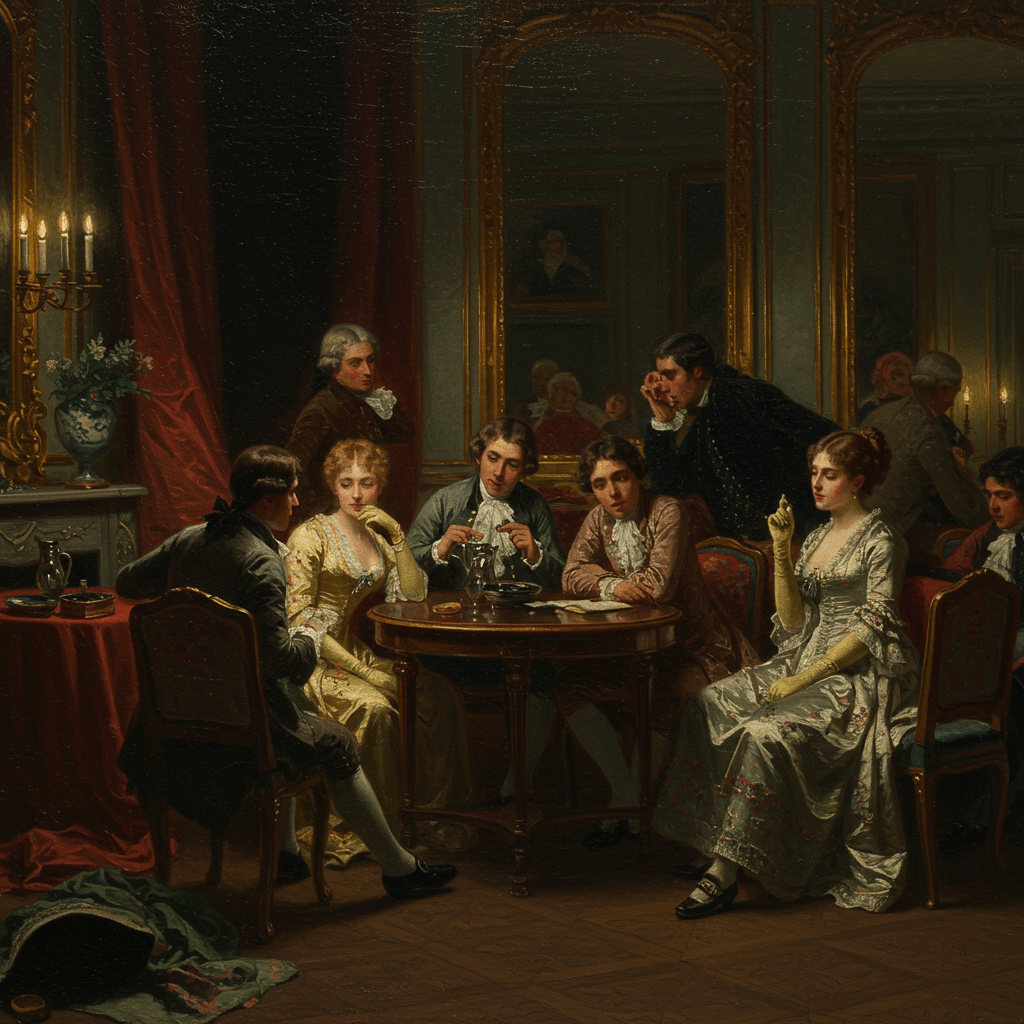

La guerre de Sept Ans, officiellement déclarée, est une façade, un écran de fumée derrière lequel se jouent des jeux d’influence bien plus subtils et dangereux. L’Autriche, la Prusse, l’Angleterre, toutes ces puissances européennes s’affrontent pour la suprématie, mais les véritables combats se déroulent dans les coulisses, dans les salons secrets, dans les ruelles sombres où se rencontrent les agents secrets. Sartine, tel un maître d’échecs, manipule les pièces, déplaçant ses pions avec une précision chirurgicale, jouant sur les faiblesses de ses adversaires, utilisant l’argent, le chantage, la séduction, et même le meurtre, comme autant d’armes dans sa lutte sans merci.

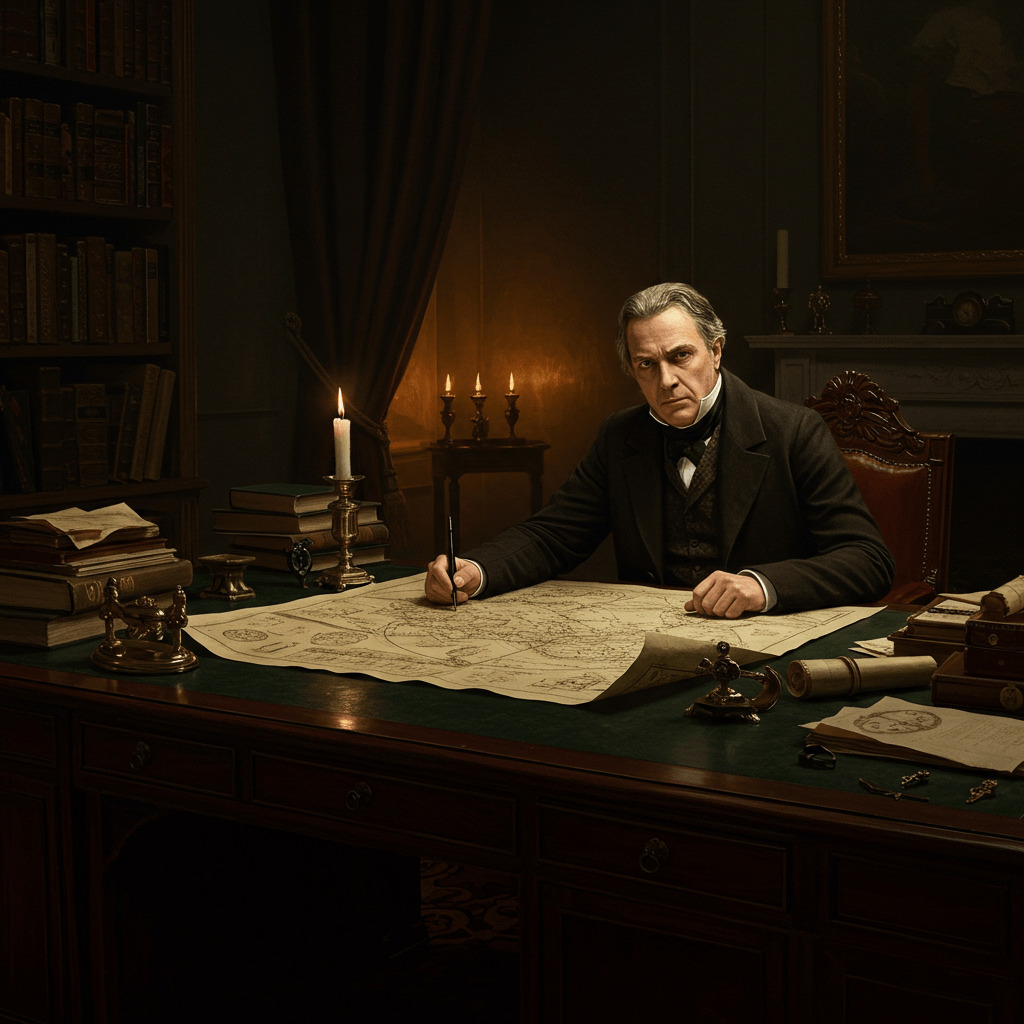

Les rapports affluent, écrits en code secret, cachés dans des messages innocents, transmis par des courriers discrets. Des agents infiltrés dans les cours étrangères rapportent les plans de leurs ennemis, leurs intentions secrètes, leurs faiblesses et leurs ambitions. Sartine, avec son équipe d’analystes et de décrypteurs, travaille sans relâche, déchiffrant les mystères, reliant les points, tissant la vérité à partir d’un réseau complexe de mensonges et de trahisons.

L’Intrigue Viennoise

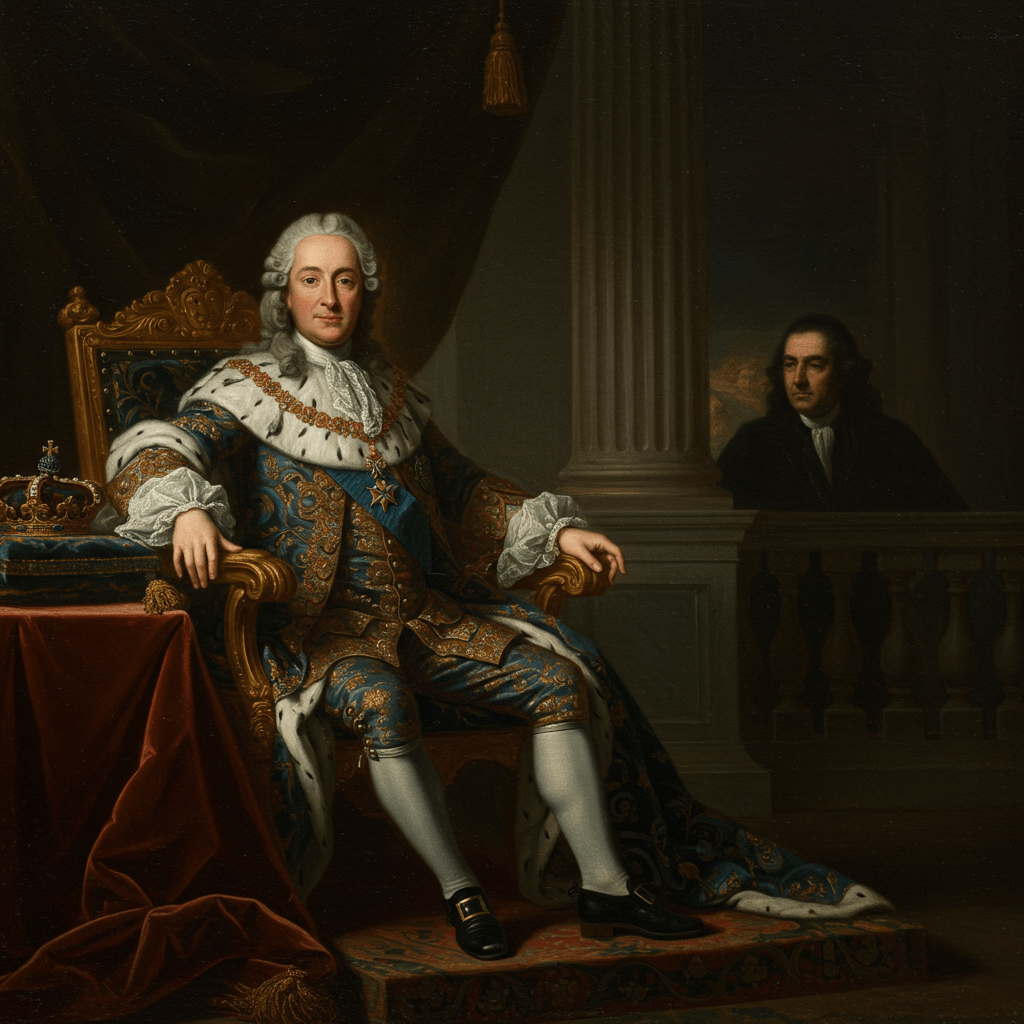

L’Autriche, alliée traditionnelle de la France, est déchirée par des luttes intestines. Des factions rivales s’opposent, manipulées par les agents secrets anglais et prussiens. Sartine envoie ses meilleurs espions à Vienne, des hommes et des femmes entraînés à la perfection, capables de se fondre dans la foule, de gagner la confiance des plus hautes autorités, de soutirer des informations confidentielles. Ils rapportent des nouvelles inquiétantes : une conspiration se trame, visant à renverser l’impératrice Maria-Thérèse et à placer sur le trône un souverain pro-anglais.

La tâche est dangereuse, mais Sartine ne recule devant rien. Il sait que si l’Autriche tombe, la France sera isolée, livrée à la merci de ses ennemis. Il lance alors une opération audacieuse, envoyant ses meilleurs agents infiltrer le réseau de conspirateurs, les diviser, les semer la discorde, et finalement, les démanteler. L’enjeu est de taille : la survie même de l’alliance franco-autrichienne.

Le Jeu Anglais

L’Angleterre, puissance maritime dominante, est l’ennemi juré de la France. Sa flotte contrôle les mers, ses agents secrets infestent les cours européennes. Sartine sait que la menace anglaise est omniprésente, insidieuse. Il lutte contre les espions anglais sur tous les fronts, déjouant leurs complots, interceptant leurs messages, démantelant leurs réseaux. La lutte est acharnée, un véritable combat d’ombres, où chaque victoire est chèrement acquise.

Il utilise tous les moyens à sa disposition : la corruption, le chantage, la désinformation. Il met en place un vaste réseau d’informateurs, qui lui rapportent les moindres mouvements des agents anglais. Il crée de fausses informations, destinées à tromper ses ennemis, à les déstabiliser, à les détourner de leurs objectifs. La guerre secrète est un jeu d’échecs complexe, où chaque mouvement doit être calculé avec précision, où chaque erreur peut coûter cher.

Les Conséquences d’une Guerre Secrète

Les années passent, les batailles se succèdent, les victoires et les défaites se multiplient. La guerre secrète, menée par Sartine, influence le cours des événements, modifiant le destin des nations. Des alliances se brisent, des empires s’écroulent, des rois et des reines sont renversés. Le règne de Louis XV, malgré son faste et sa splendeur, est constamment menacé par les intrigues et les trahisons.

Mais Sartine, fidèle à son roi, continue de combattre dans l’ombre. Il est le gardien silencieux de la France, l’homme qui veille sur le royaume, protégeant la monarchie contre ses ennemis, visibles et invisibles. Son œuvre, souvent méconnue, est pourtant essentielle, car elle a permis à la France de naviguer dans les eaux troubles de la guerre et de préserver ses intérêts, même dans les moments les plus sombres de son histoire. Son nom, gravé dans le secret des archives royales, reste une énigme fascinante, un témoignage de l’envers du décor d’une époque tumultueuse.