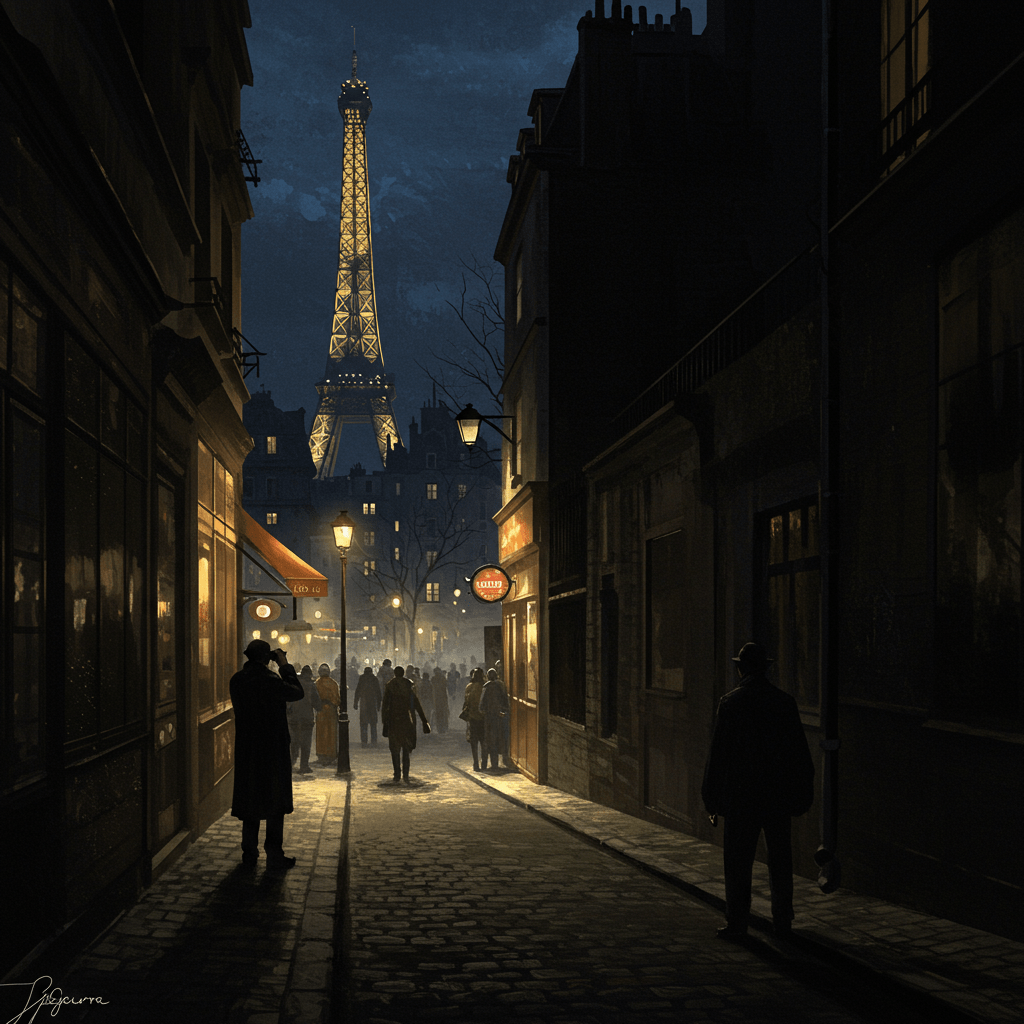

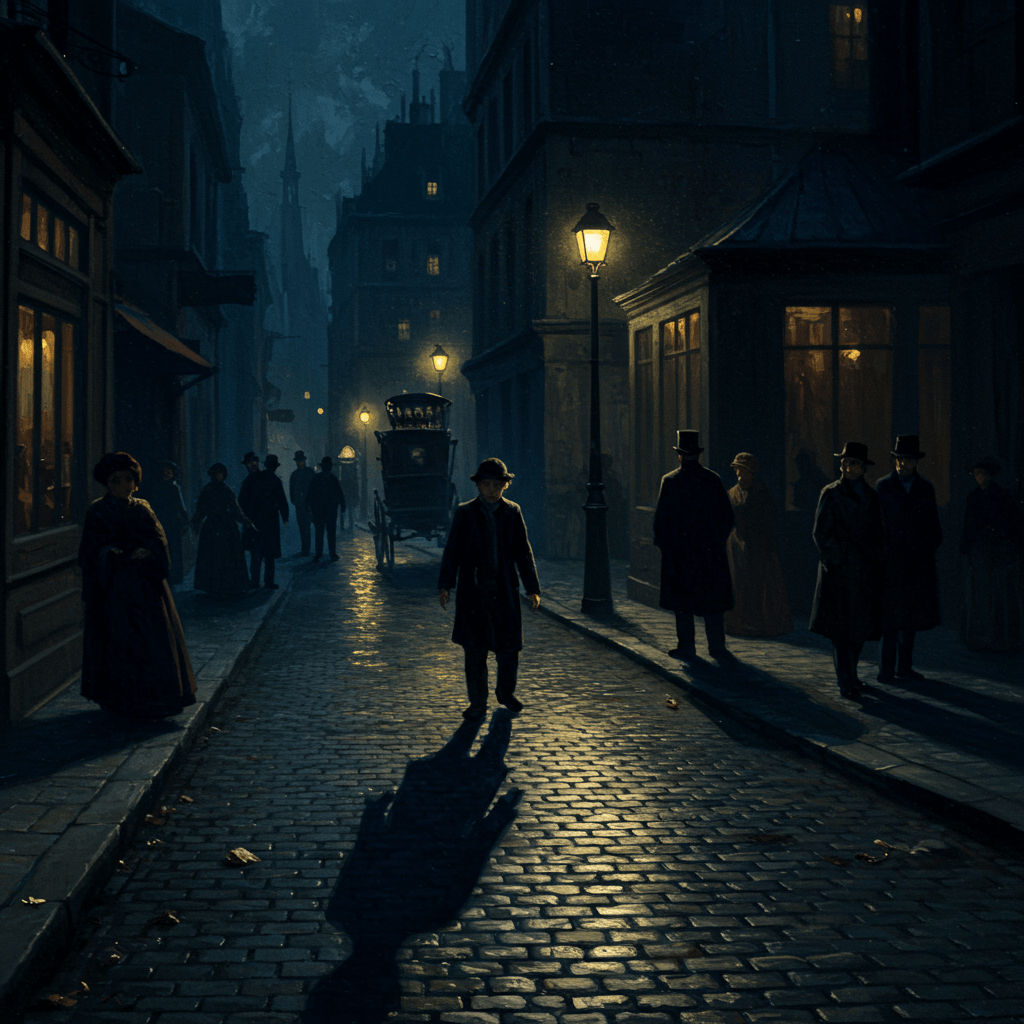

L’année est 1889. Paris, ville lumière, resplendit sous le soleil couchant. Mais derrière la façade dorée des grands boulevards se trame une sombre affaire, une menace sournoise qui s’insinue dans le cœur même de la gastronomie française : le plagiat culinaire. Dans les cuisines prestigieuses, comme dans les humbles estaminets, une bataille sans merci fait rage, une lutte acharnée pour la préservation des recettes ancestrales, des secrets de famille jalousement gardés depuis des générations.

Le parfum des truffes et du vin de Bourgogne se mêle à l’odeur âcre de la trahison. Car le plagiat, en cette fin de siècle, n’est pas une simple copie, c’est un vol, un sacrilège qui porte atteinte à l’identité même de la France, à son héritage culinaire riche et varié, aussi précieux que les joyaux de la couronne.

Le Maître et l’Apprenti Traître

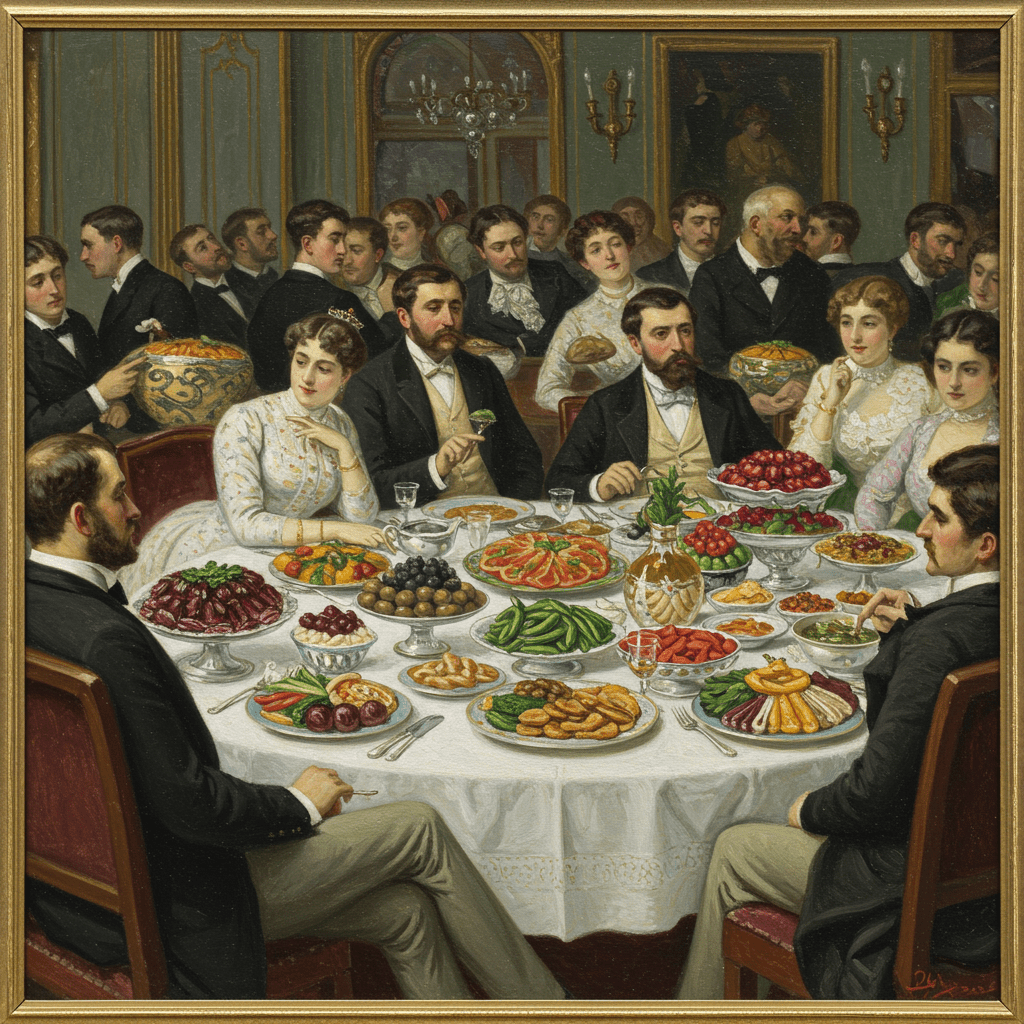

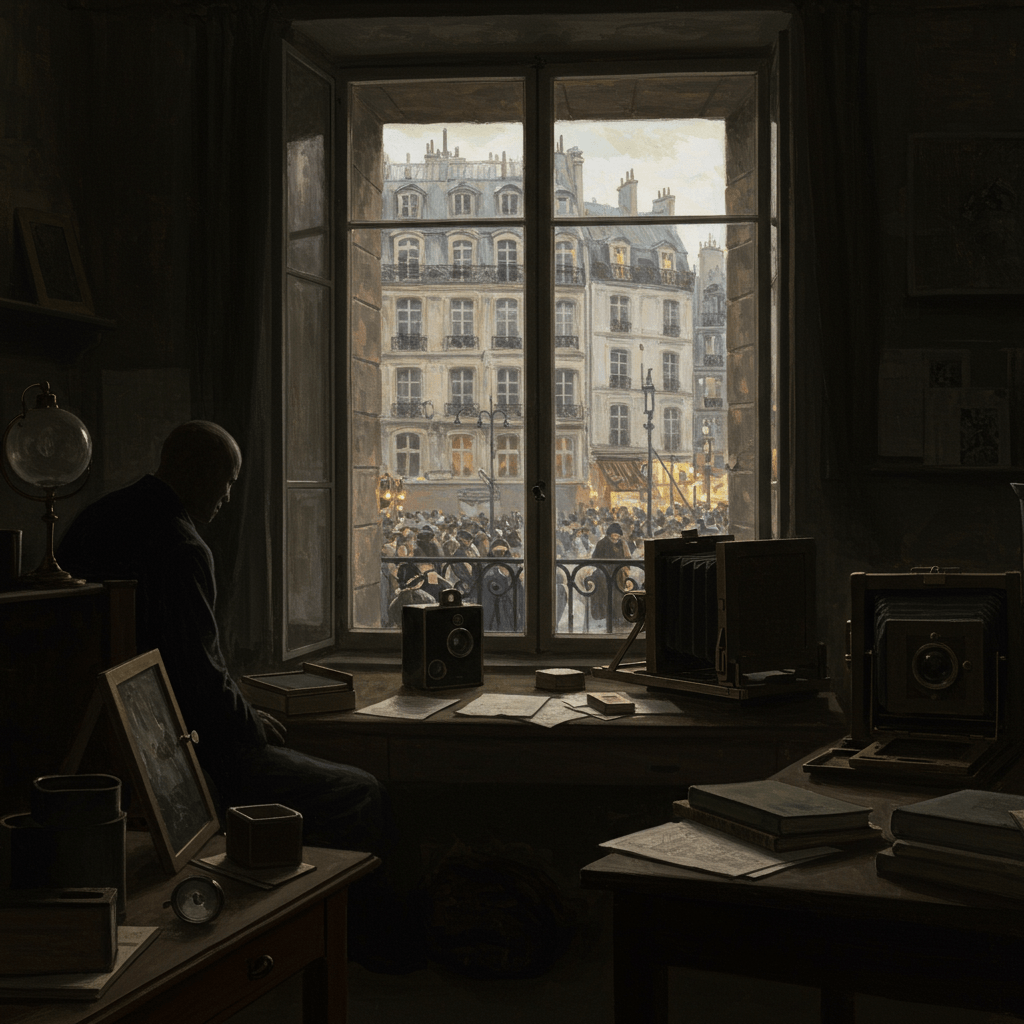

Auguste Escoffier, le roi incontesté de la cuisine française, règne en maître sur son empire gastronomique. Son restaurant, un temple de la haute gastronomie, est prisé par les élites. Chaque plat, une œuvre d’art, est le fruit de longues années de recherche, d’expérimentation, et d’une maîtrise technique sans égale. Mais un jour, une ombre se profile à l’horizon. Un ancien apprenti, Jean-Baptiste, autrefois chéri et protégé par Escoffier, ose s’approprier les recettes secrètes de son maître, les présentant comme siennes dans un nouveau restaurant.

L’audace de Jean-Baptiste est aussi grande que son manque de scrupules. Il copie non seulement les recettes, mais aussi l’ambiance et le service du restaurant d’Escoffier, créant une pâle imitation qui trompe les clients les plus inexpérimentés. Le scandale éclate, et la presse se déchaîne. L’honneur d’Escoffier est en jeu, sa réputation, son héritage.

La Confrérie des Chefs

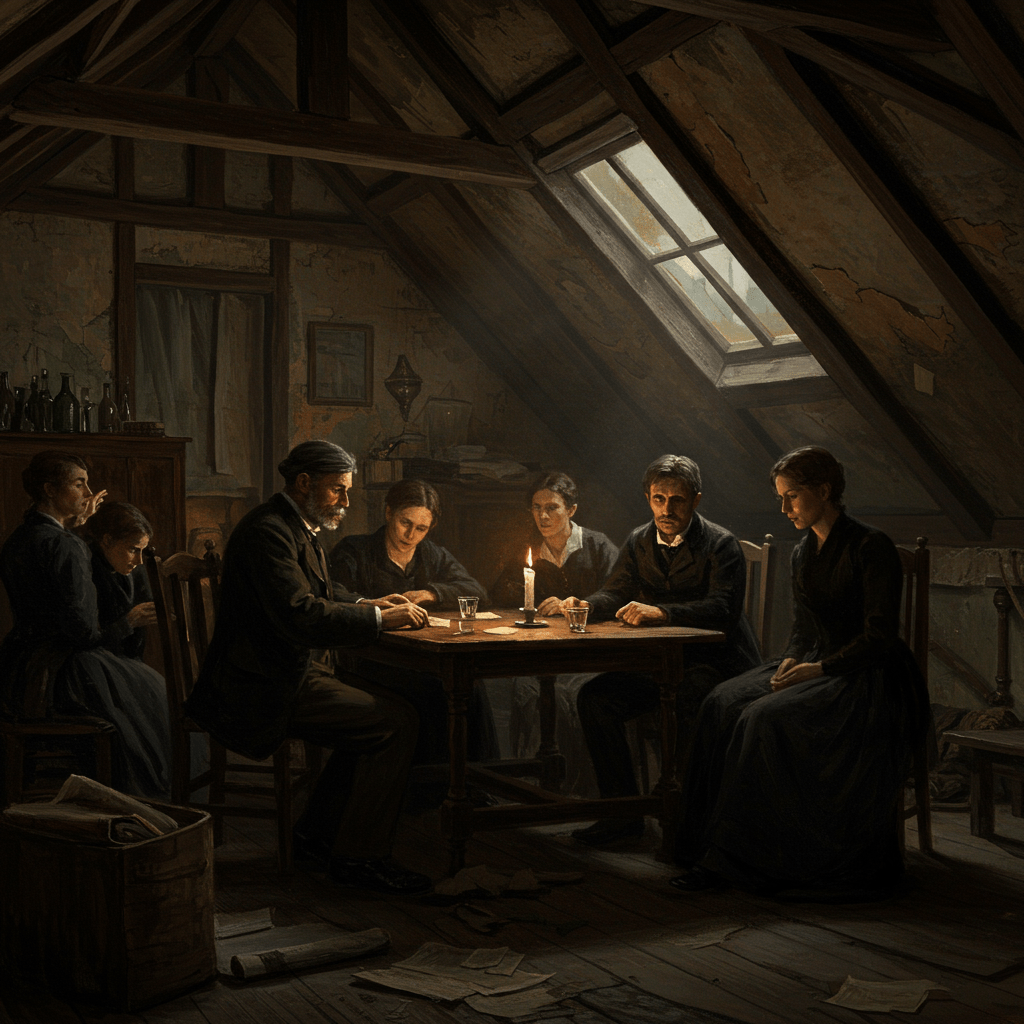

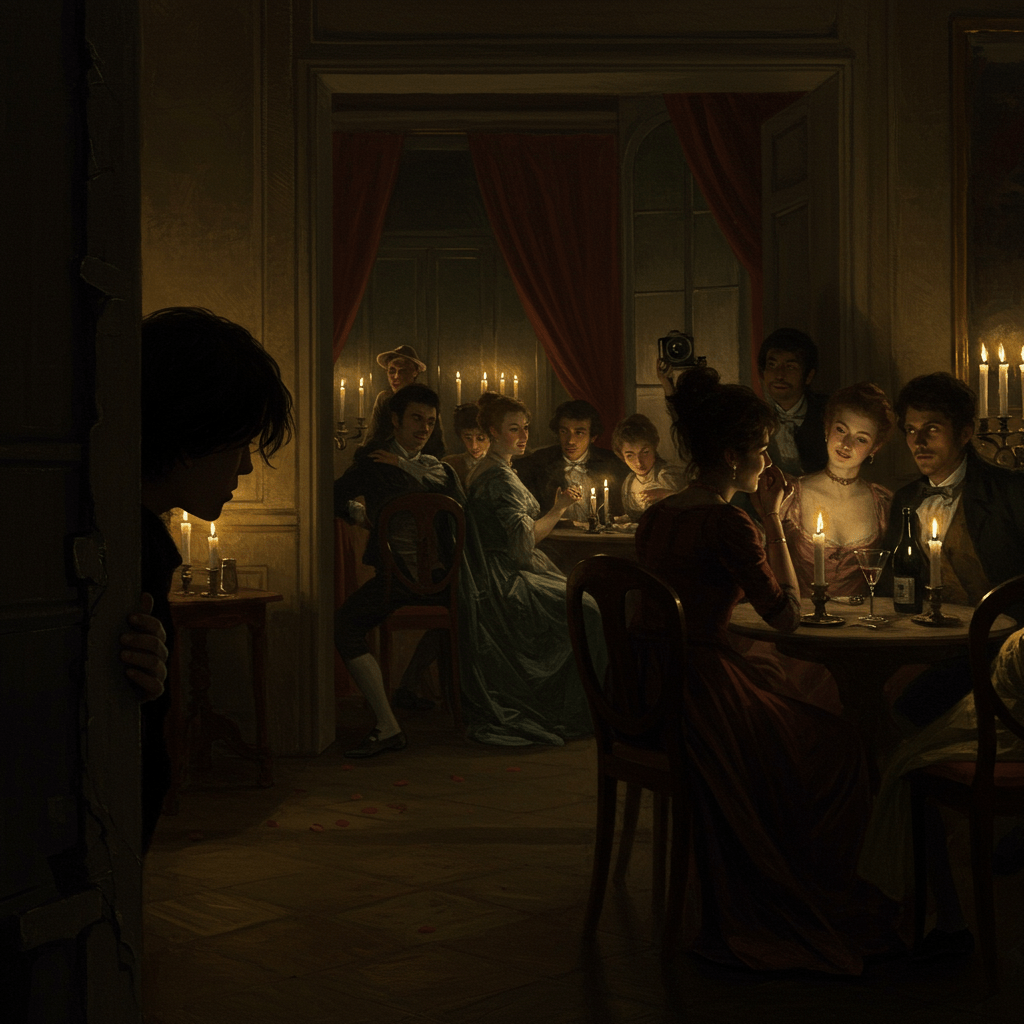

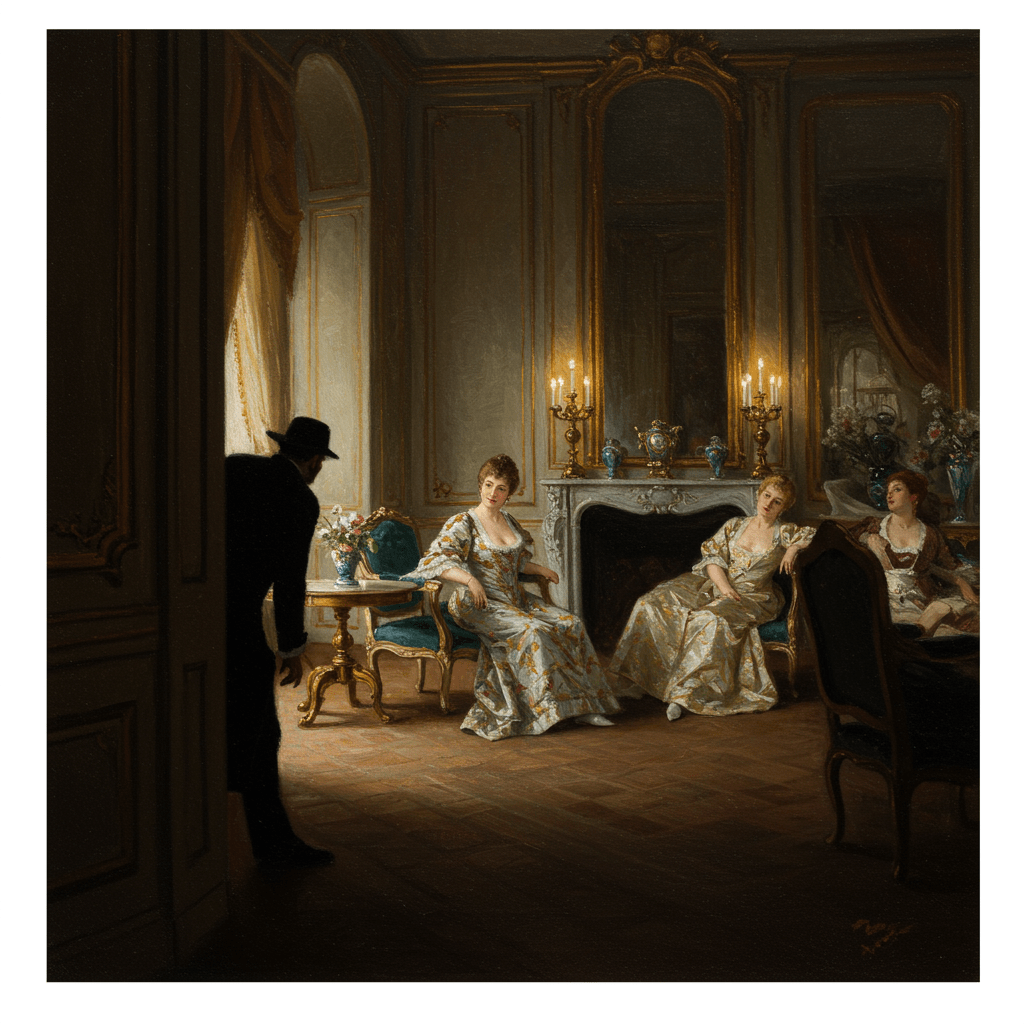

Face à cette menace grandissante, les grands chefs de France décident d’unir leurs forces. Ils forment une confrérie secrète, une société protectrice des traditions culinaires. Dans des réunions clandestines tenues au cœur de la nuit, ils partagent leurs expériences, leurs craintes, et élaborent des stratégies pour contrer le plagiat. Leur but : préserver l’intégrité de la gastronomie française, protéger les recettes originales, et punir les imposteurs.

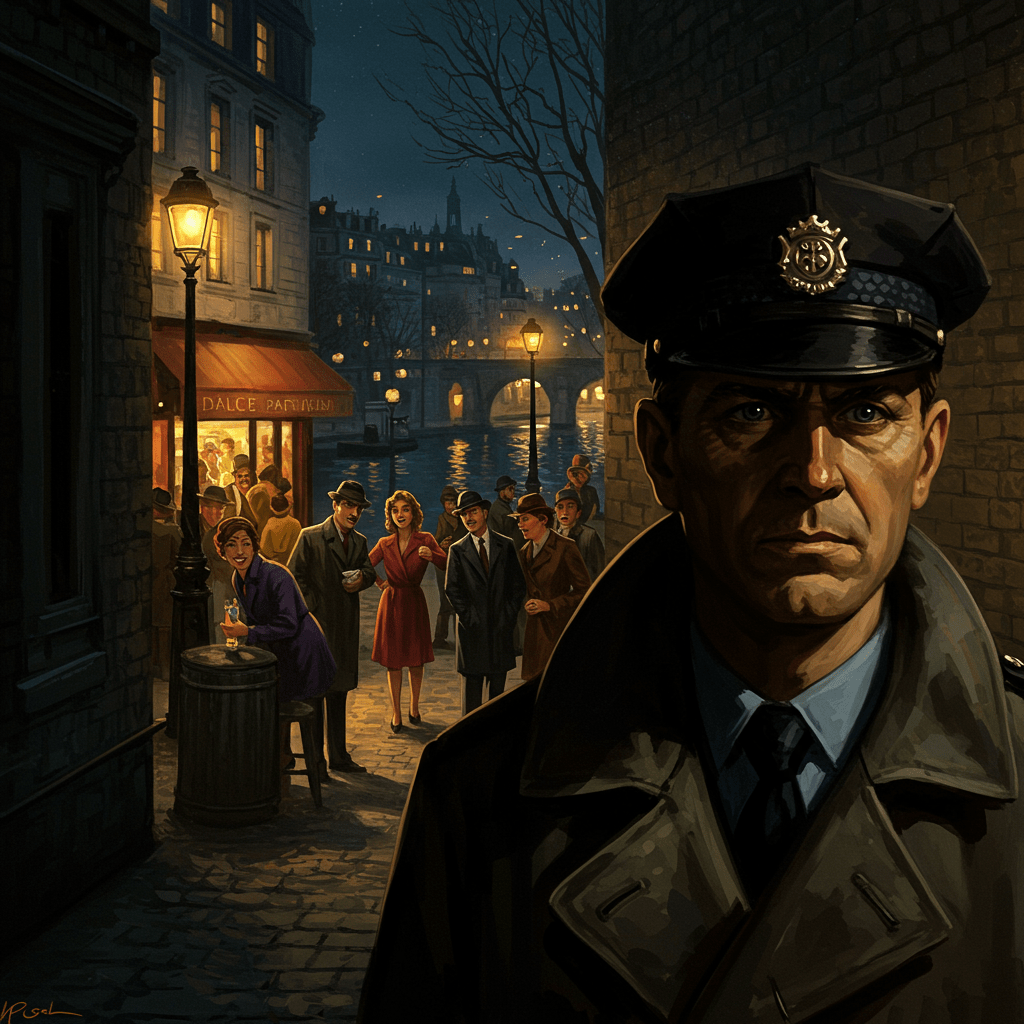

Les membres de la confrérie, liés par un serment de fidélité, se surveillent mutuellement, échangent des informations, et mettent au point un système d’alerte rapide pour débusquer les contrefaçons. Ils s’appuient sur leur réseau d’informateurs, les serveurs, les fournisseurs, les critiques gastronomiques, pour identifier les restaurants suspects et les chefs véreux.

Les Batailles Gastronomiques

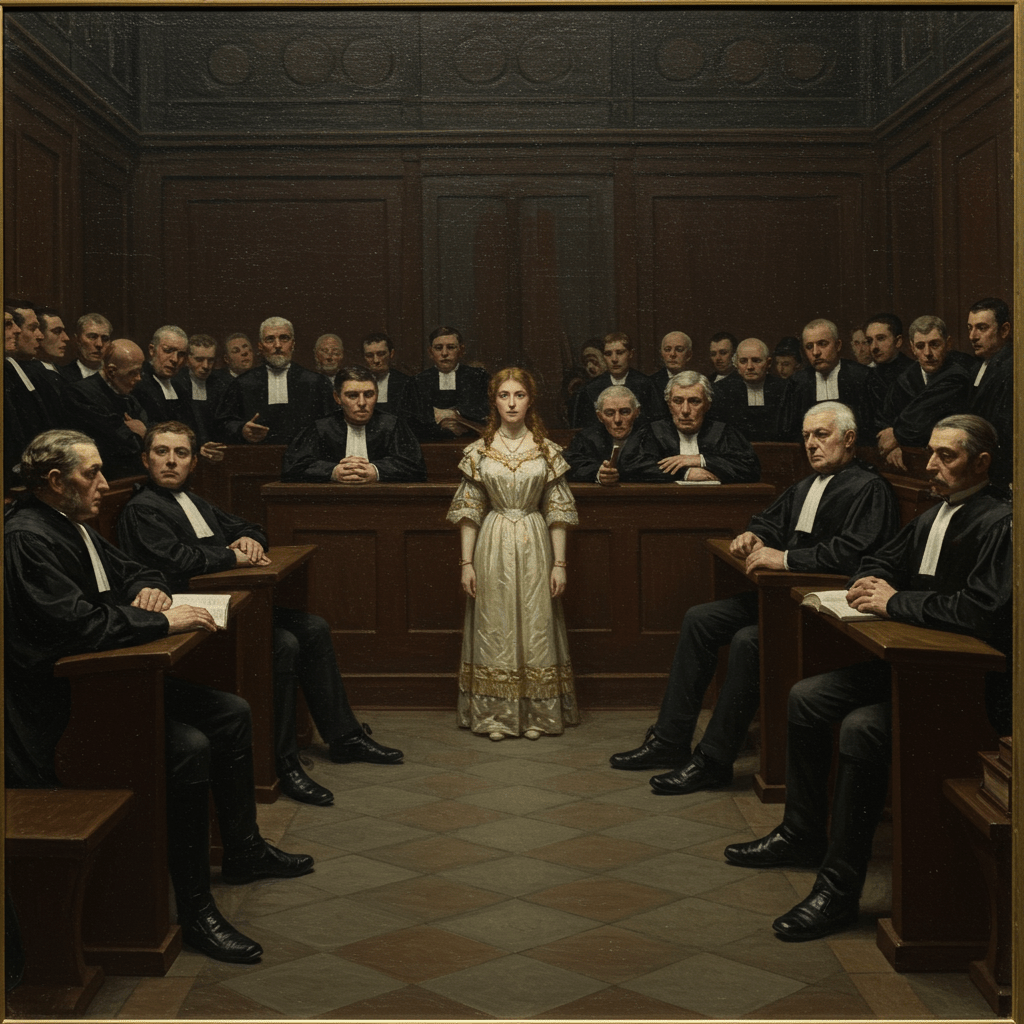

La lutte est farouche, impitoyable. Les procès se multiplient, les accusations volent, les témoignages se croisent. Chaque bataille culinaire est un combat pour l’honneur, la reconnaissance, et la survie. Les chefs se livrent à une guerre sans merci, utilisant tous les moyens à leur disposition pour défendre leurs créations, leurs recettes, leur héritage.

Des duels gastronomiques sont organisés, des défis culinaires où les chefs s’affrontent devant un jury d’experts, pour prouver la supériorité de leurs recettes originales. L’ambiance est tendue, l’enjeu est de taille. La réputation des chefs, leur fortune, et même leur survie, dépendent de l’issue de ces combats.

Le Triomphe de l’Authenticité

Après des mois de luttes acharnées, la vérité finit par triompher. Les plagiaires sont démasqués, leurs impostures dévoilées. Jean-Baptiste, l’apprenti traître, est exposé au grand jour, sa réputation brisée, son restaurant fermé. La confrérie des chefs sort victorieuse de cette guerre. La gastronomie française est sauvée, son authenticité préservée.

Escoffier, le maître incontesté, voit son œuvre protégée, son héritage sécurisé. La victoire est douce, mais le combat pour la préservation des traditions culinaires est loin d’être terminé. La menace du plagiat est toujours présente, une ombre qui plane sur les cuisines de France. Mais grâce à la vigilance de la confrérie, et à la passion des chefs pour leur art, l’authenticité de la gastronomie française continuera de briller de mille feux.