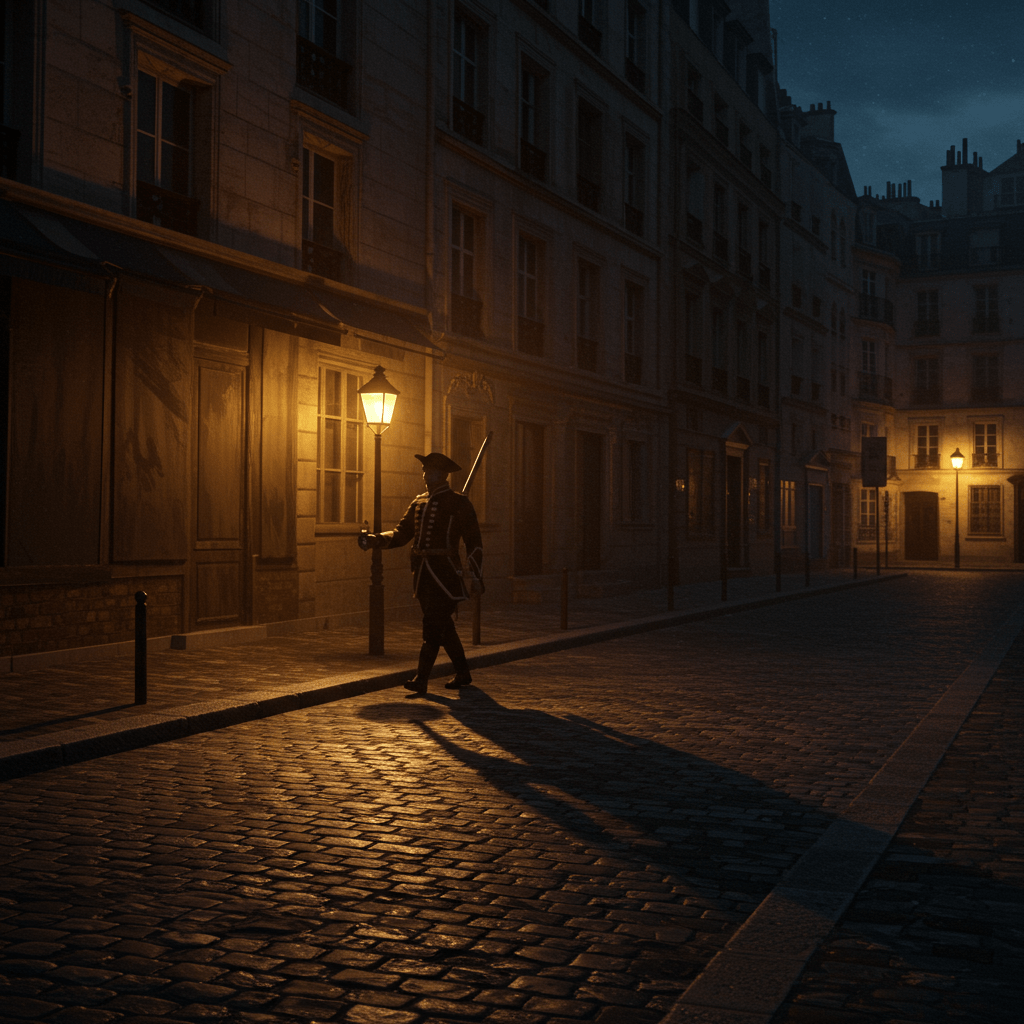

Ah, mes chers lecteurs, laissez-moi vous conter une histoire, une histoire tissée dans les brumes de la nuit parisienne, une histoire où les pas lourds du Guet Royal résonnent, non point seulement dans les ruelles sombres, mais aussi, et c’est là tout le sel de notre propos, dans les pages enluminées de nos plus belles œuvres littéraires. Imaginez, si vous le voulez bien, la capitale sous le règne de Louis XVI, une ville de contrastes saisissants, où le faste de Versailles côtoie la misère des faubourgs, où les lumières des salons rivalisent avec l’obscurité des coupe-gorge. C’est dans ce décor ambivalent que notre récit prend racine, un récit où le Guet, ce corps de garde nocturne, devient bien plus qu’un simple garant de l’ordre, mais un symbole, un miroir des angoisses et des espoirs d’une nation en ébullition.

Et qui mieux que le romancier, l’auteur dramatique, le poète, pour saisir ces nuances, ces subtilités que le simple citoyen ne perçoit qu’à demi-mot ? Car voyez-vous, le Guet Royal, avec ses lanternes vacillantes et ses hallebardes menaçantes, n’est pas qu’une force de police. C’est une présence constante, un rappel incessant de l’autorité, de la justice, et par extension, de l’injustice. Il est le témoin silencieux des drames qui se jouent dans l’ombre, des amours clandestines aux complots politiques, des crimes crapuleux aux actes de bravoure dissimulés. Et c’est ce rôle de témoin privilégié qui le rend si fascinant, si propice à l’inspiration littéraire. Préparez-vous donc, mes amis, à suivre le Guet à travers les pages de nos illustres écrivains, à entendre l’écho de leurs pas nocturnes résonner dans les œuvres qui ont façonné notre imaginaire.

Le Guet, Gardien des Ombres et Inspirateur de Drame

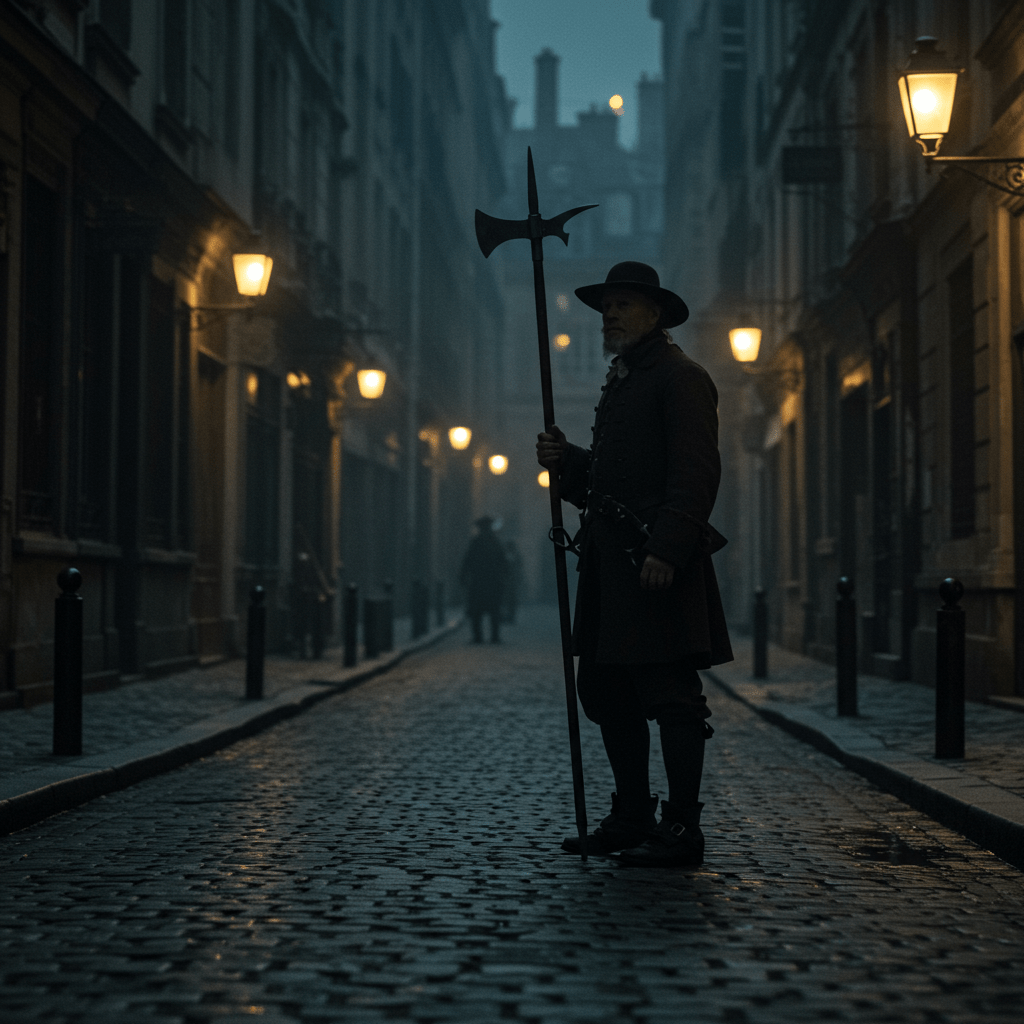

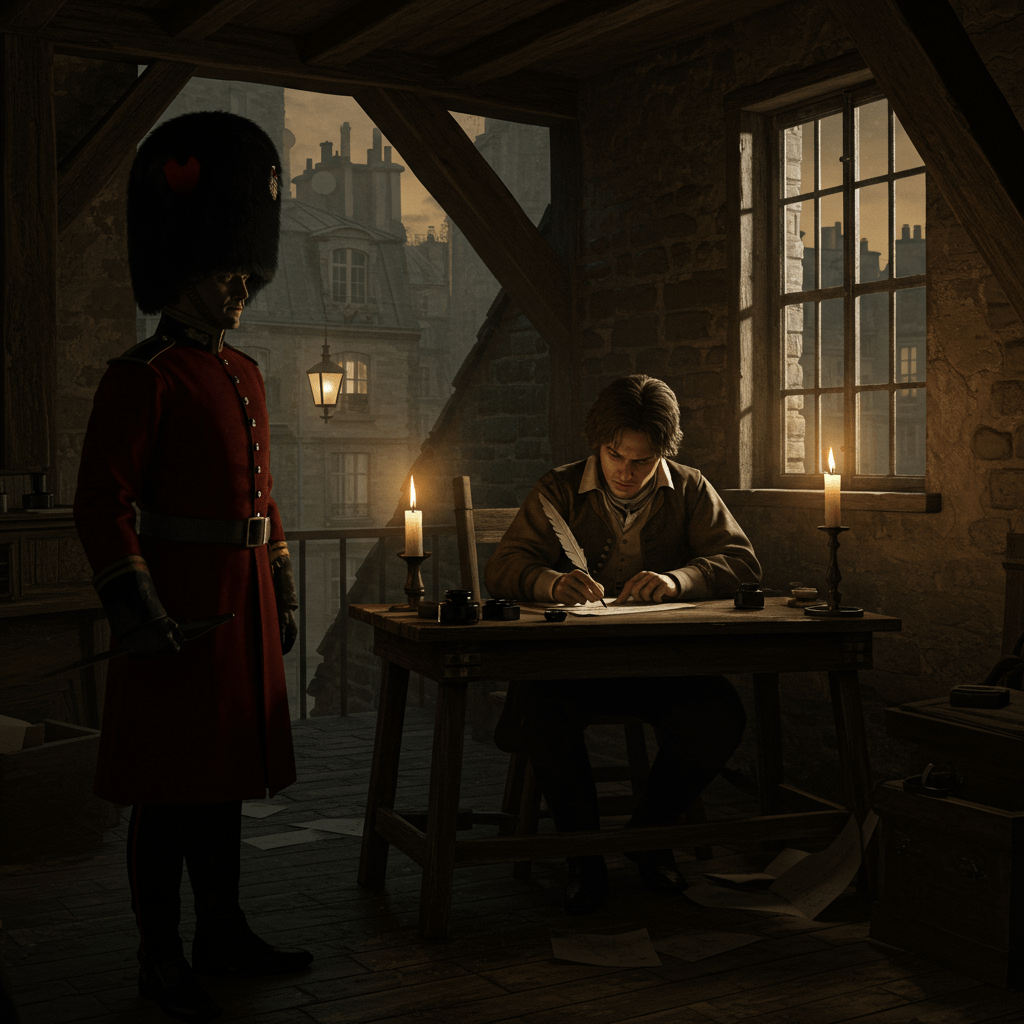

Commençons notre exploration avec le théâtre, ce lieu de toutes les passions, de toutes les exagérations. Prenez, par exemple, la pièce “Le Guet-Apens Nocturne”, tragédie en cinq actes d’un certain Monsieur Dubois, aujourd’hui tombée dans l’oubli, mais qui, en son temps, fit couler beaucoup d’encre. L’intrigue, fort complexe, met en scène un jeune noble, accusé à tort d’un crime qu’il n’a pas commis. Pour prouver son innocence, il doit se cacher, se déguiser, et surtout, éviter les patrouilles du Guet Royal, omniprésent dans les rues de Paris. Le Guet, dans cette pièce, n’est pas un simple accessoire, un décor de fond. Il est un personnage à part entière, une menace constante qui plane sur le héros, le poussant à des actions désespérées, à des choix déchirants. Chaque apparition des gardes, chaque son de leurs pas résonnant sur les pavés, est un coup de théâtre, un moment de tension extrême qui tient le spectateur en haleine. Et c’est là, mes chers lecteurs, toute la force de l’utilisation du Guet dans cette œuvre : il incarne la justice implacable, la machine infernale qui broie les innocents. Mais Dubois, avec une subtilité que je me permets de saluer, suggère également que le Guet, malgré sa rigueur apparente, est composé d’hommes, d’individus susceptibles de compassion, voire de corruption. Un des gardes, touché par le désespoir du jeune noble, finit par l’aider à s’échapper, un acte de rébellion qui lui coûtera cher, mais qui apporte une lueur d’espoir dans ce tableau sombre.

Un autre exemple, plus léger, mais tout aussi révélateur, nous est offert par les comédies de Molière. Bien sûr, le Guet n’y occupe pas une place centrale, mais il apparaît souvent, en filigrane, comme un élément perturbateur, un obstacle aux amours illicites, aux rendez-vous clandestins. Imaginez Scapin, essayant d’échapper aux griffes d’Argante, et se retrouvant nez à nez avec une patrouille du Guet. La situation devient cocasse, les quiproquos se multiplient, et le spectateur rit de bon cœur. Mais derrière le rire, il y a une réalité : le Guet est là, toujours présent, rappelant que la liberté a ses limites, que la transgression a ses conséquences. Et même dans la comédie, le Guet devient un symbole, un symbole de l’ordre social, des conventions que les personnages tentent de contourner, souvent avec plus de malice que de succès.

Le Roman Noir et les Ombres du Guet

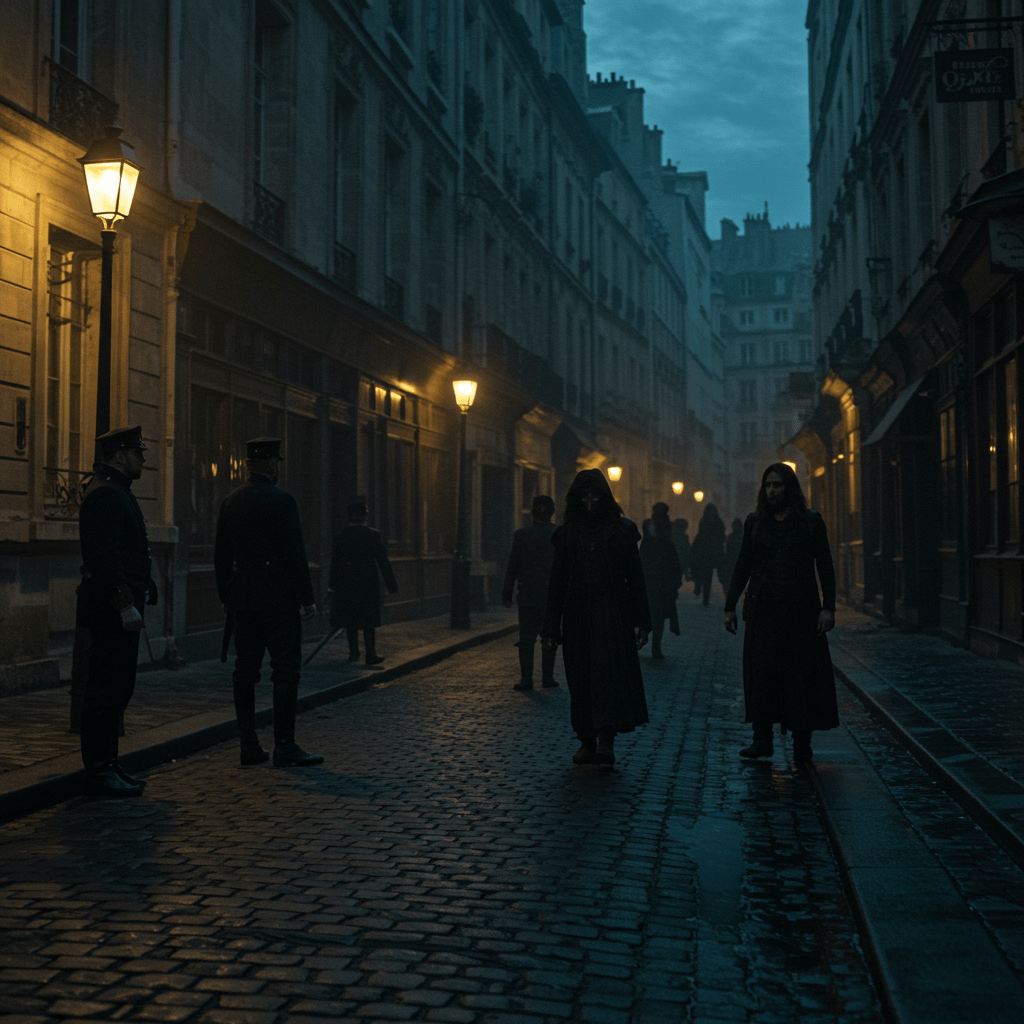

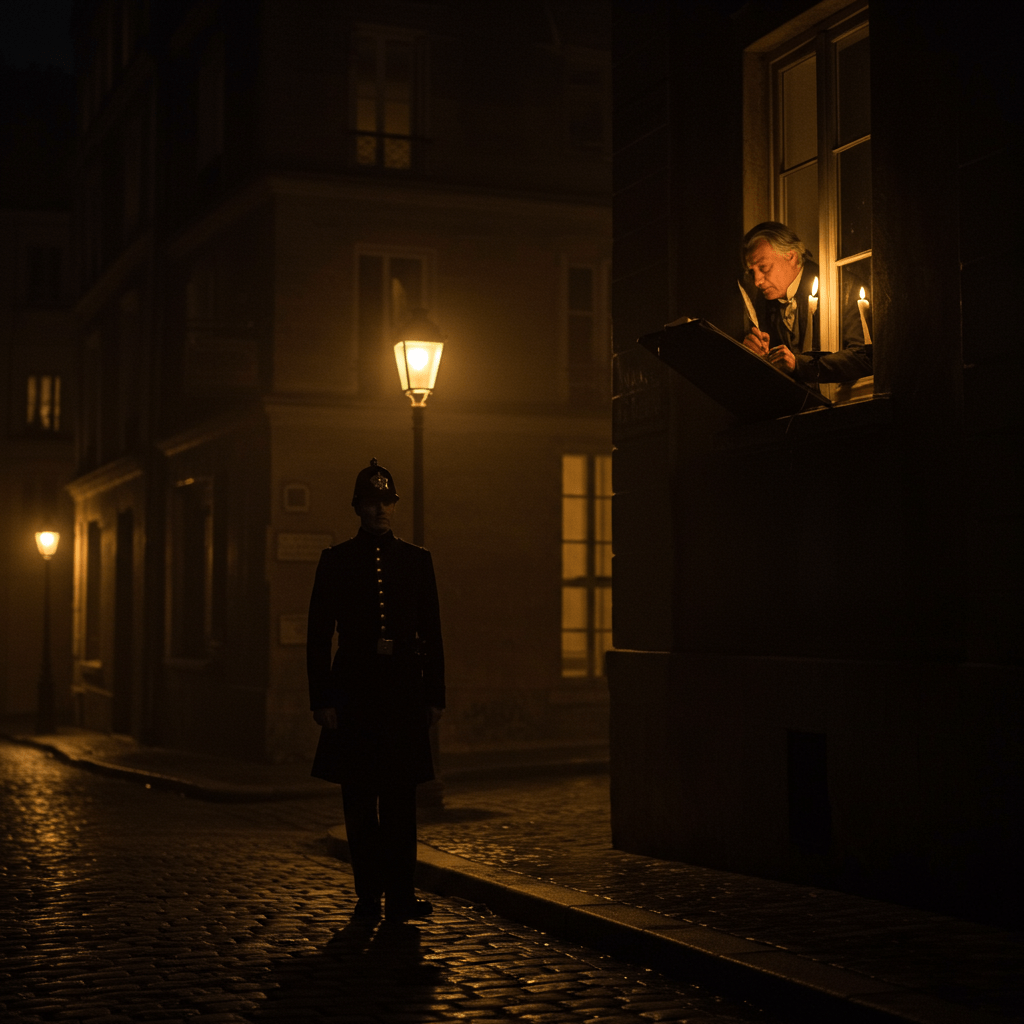

Mais c’est sans doute dans le roman noir, ce genre en vogue à la fin du XVIIIe siècle, que le Guet Royal trouve sa plus belle expression. Ces romans, souvent publiés sous le manteau, racontent des histoires sombres, des histoires de crimes, de complots, de vengeances. Le Guet, dans ces récits, n’est plus le simple gardien de l’ordre, mais un acteur à part entière, parfois corrompu, parfois complice, parfois même victime des forces obscures qui gangrènent la société. Prenez “Les Mystères du Guet”, un roman-feuilleton publié dans un journal clandestin, et qui fit scandale à l’époque. L’auteur, un certain Monsieur Le Noir, décrit un Paris interlope, un Paris de voleurs, d’assassins, de prostituées, où le Guet se débat tant bien que mal pour maintenir un semblant d’ordre. Mais Le Noir ne se contente pas de montrer le Guet sous un jour positif. Il révèle aussi ses faiblesses, ses compromissions, sa corruption. Il montre comment certains gardes, attirés par l’appât du gain, ferment les yeux sur les activités criminelles, voire y participent activement. Et c’est cette ambivalence qui rend le roman si captivant, si réaliste. Le Guet n’est plus une entité monolithique, mais un ensemble d’individus, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs motivations. Et c’est en explorant ces nuances que Le Noir parvient à dresser un portrait saisissant de la société parisienne de l’époque.

Dans un autre roman, “Le Sang des Halles”, l’auteur, Madame Dubois (homonyme du dramaturge, mais sans lien de parenté), imagine une intrigue complexe, où une série de meurtres mystérieux frappe les Halles, le cœur battant de Paris. Le Guet est chargé de l’enquête, mais se heurte à l’omerta, au silence complice des marchands, des portefaix, des habitués des lieux. Madame Dubois décrit avec une précision hallucinante l’atmosphère oppressante des Halles, le bruit incessant, les odeurs fortes, la promiscuité. Et au milieu de ce chaos, le Guet tente de faire son travail, de trouver le coupable. Mais l’enquête se révèle plus difficile que prévu, car le meurtrier est insaisissable, invisible. Et c’est en suivant les pas du Guet dans les dédales des Halles que le lecteur découvre peu à peu la vérité, une vérité effrayante, qui révèle les secrets les plus sombres de la société parisienne. Le Guet, dans ce roman, est un guide, un fil d’Ariane qui nous permet de nous orienter dans ce labyrinthe de violence et de corruption.

La Poésie et le Soupir du Guet

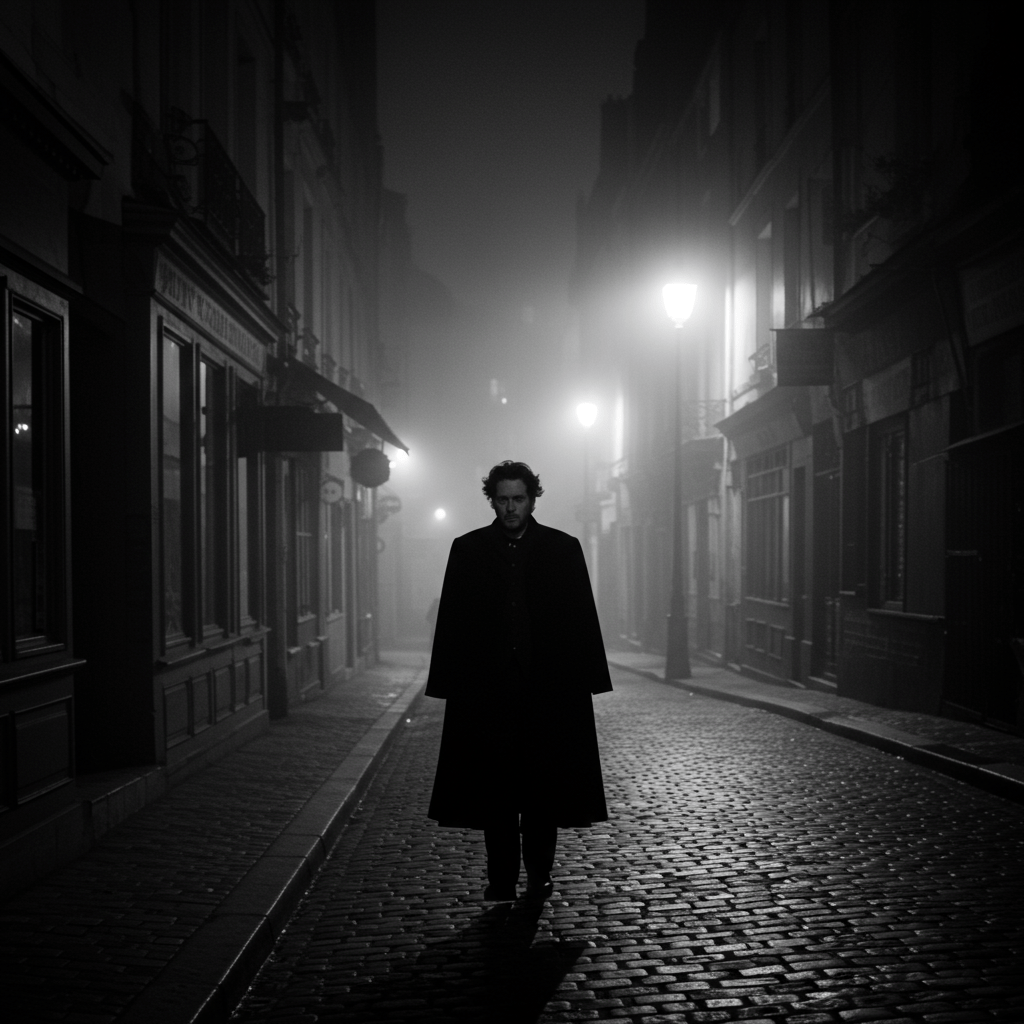

Et la poésie, me direz-vous ? Quel rôle le Guet y joue-t-il ? Eh bien, mes chers lecteurs, ne croyez pas que la poésie se désintéresse des réalités prosaïques de la vie quotidienne. Même les vers les plus élégiaques peuvent être imprégnés de l’atmosphère de la nuit parisienne, de l’écho des pas du Guet résonnant sur les pavés. Prenez les poèmes de Verlaine, par exemple. Bien sûr, il ne parle pas directement du Guet, mais il évoque souvent les nuits de Paris, les rues sombres, les amours furtives. Et dans ces descriptions, on sent la présence implicite du Guet, cette force de l’ordre qui veille, qui surveille, qui parfois dérange. Le Guet devient une métaphore, un symbole de la contrainte, de la limite imposée à la liberté individuelle. Et c’est cette tension entre la liberté et la contrainte qui donne à la poésie de Verlaine sa profondeur, sa mélancolie. On imagine le poète, errant dans les rues de Paris, sentant le regard du Guet peser sur lui, se sachant observé, surveillé. Et c’est ce sentiment d’oppression qui nourrit son inspiration, qui lui donne envie de chanter la beauté fragile, éphémère, de la vie.

Un autre exemple, plus direct, nous est offert par les chansons populaires de l’époque. Ces chansons, souvent anonymes, racontent des histoires simples, des histoires d’amour, de travail, de misère. Et le Guet y apparaît souvent, comme un personnage secondaire, mais important. Il est celui qui arrête les voleurs, celui qui disperse les attroupements, celui qui ramène l’ordre dans les rues. Mais il est aussi celui qui est moqué, ridiculisé, par les chansons grivoises. On se moque de sa rigidité, de sa naïveté, de sa propension à se faire duper. Et c’est dans cette moquerie que l’on sent la tension entre le peuple et le pouvoir, entre la liberté et l’autorité. Le Guet, dans ces chansons, devient un bouc émissaire, un symbole de tout ce que le peuple déteste : la répression, l’injustice, la corruption. Et c’est en le ridiculisant que le peuple exprime sa colère, sa frustration, son désir de changement.

Le Guet, Miroir d’une Époque Tumultueuse

Alors, mes chers lecteurs, que retenir de cette exploration du Guet Royal dans la littérature ? Eh bien, je crois que nous avons vu que le Guet est bien plus qu’une simple force de police. Il est un symbole, un miroir de la société parisienne de l’époque. Il incarne l’ordre, la justice, mais aussi la répression, la corruption. Il est le témoin silencieux des drames qui se jouent dans l’ombre, des amours clandestines aux complots politiques. Et c’est ce rôle de témoin privilégié qui le rend si fascinant, si propice à l’inspiration littéraire. Les écrivains, les dramaturges, les poètes, ont su saisir les nuances, les subtilités de cette figure ambiguë, et en faire un personnage à part entière de leurs œuvres. Et c’est en suivant les pas du Guet à travers les pages de ces œuvres que nous pouvons mieux comprendre la société parisienne de l’époque, ses contradictions, ses tensions, ses espoirs.

Ainsi, la prochaine fois que vous lirez un roman, que vous assisterez à une pièce de théâtre, que vous écouterez une chanson, soyez attentifs à la présence, même discrète, du Guet Royal. Car son écho résonne encore aujourd’hui dans nos œuvres littéraires, nous rappelant les heures sombres, mais aussi les heures de gloire, de notre histoire. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous serez inspirés par cette figure emblématique, et que vous ajouterez votre propre pierre à l’édifice de la littérature française.