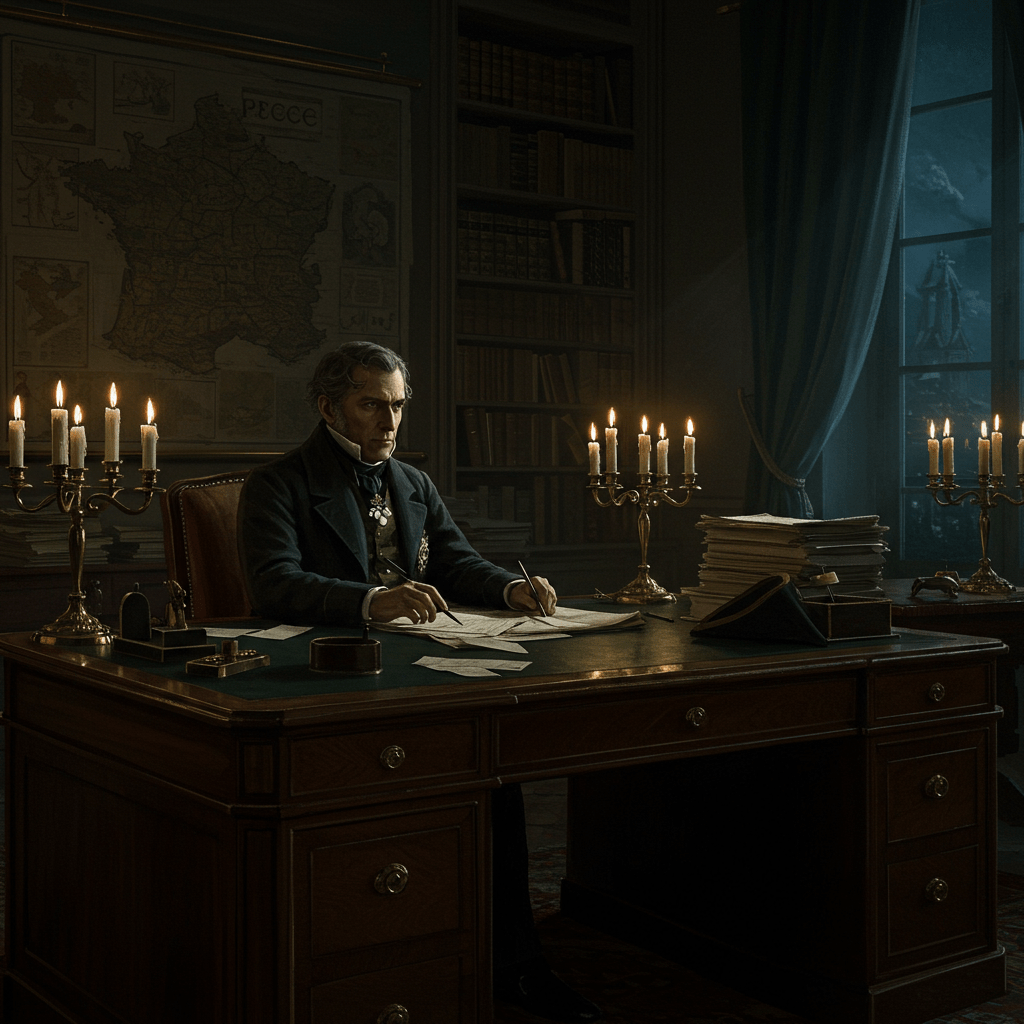

Paris, l’an X. Une ville encore meurtrie par les convulsions révolutionnaires, mais qui tente, sous l’égide du Premier Consul Bonaparte, de retrouver un semblant d’ordre et de prospérité. Les fantômes de la Terreur rôdent toujours dans les ruelles sombres, tandis que les murmures de conspirations se répandent comme un poison insidieux dans les salons dorés de la haute société. Au cœur de ce maelström politique, se tient un homme énigmatique, un véritable caméléon de la Révolution : Joseph Fouché, ministre de la Police.

Sa réputation le précède. On le dit aussi habile à déjouer les complots qu’à les fomenter, aussi rusé que le renard, aussi impitoyable que le serpent. Un homme capable de trahir ses amis aussi facilement qu’il trahit ses ennemis, pourvu que cela serve ses propres intérêts et, surtout, la stabilité du régime naissant. Mais est-ce réellement une ombre protectrice, ou un danger tapi dans l’ombre, prêt à bondir dès que l’occasion se présentera ?

Fouché, le tisseur d’ombres

Fouché, ancien révolutionnaire, avait su naviguer avec une habileté diabolique entre les factions rivales, se rapprochant tantôt des Montagnards, tantôt des Girondins, toujours en quête du pouvoir. Son intelligence était perçante, son sens de la manipulation inégalé. Il avait compris, avant bien d’autres, que la clé de la survie politique résidait dans la capacité d’anticiper les mouvements de ses adversaires et de les neutraliser avant même qu’ils ne puissent agir. À la tête de la police, il disposait d’un réseau tentaculaire d’informateurs, d’espions et de provocateurs, qui lui permettaient de suivre les moindres faits et gestes de la population parisienne, depuis les cercles royalistes les plus secrets jusqu’aux clubs révolutionnaires les plus radicaux. Il était l’œil et l’oreille du Consul, son ombre discrète, capable de déceler le danger avant même qu’il ne prenne forme.

La surveillance implacable

Son système de surveillance était implacable. Des agents infiltrés dans tous les milieux sociaux, des correspondances interceptées, des maisons perquisitionnées : rien n’échappait à son regard acéré. Les prisons étaient remplies de suspects, souvent sans procès, condamnés sur des preuves fragiles ou des soupçons infondés. Fouché n’hésitait pas à utiliser la terreur comme instrument politique, faisant régner une atmosphère de crainte qui paralyse l’opposition. Son but était simple : assurer la stabilité du Consulat par la suppression de toutes les formes de dissidence.

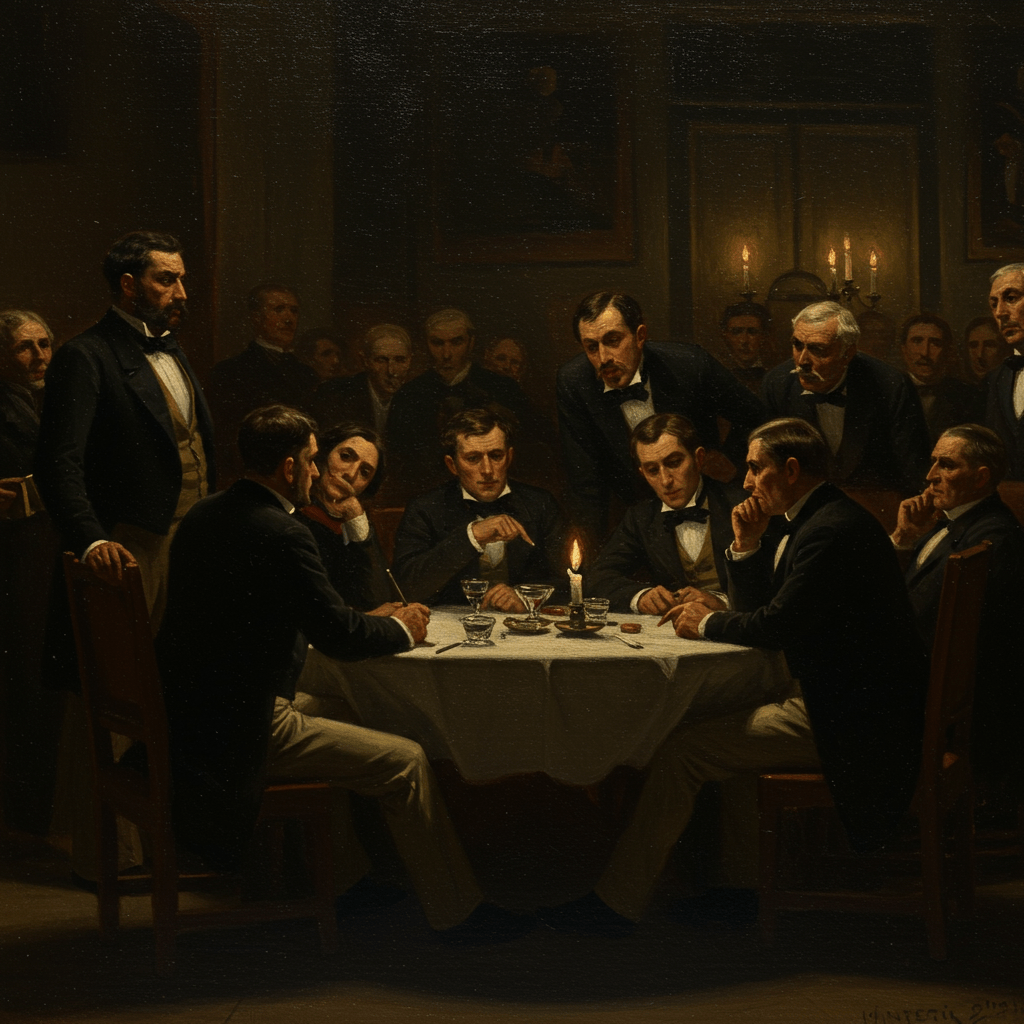

Le jeu des alliances et des trahisons

Mais Fouché était un joueur d’échecs hors pair, toujours prêt à sacrifier une pièce pour gagner la partie. Il savait que le pouvoir reposait sur un subtil équilibre des forces, et n’hésitait pas à tisser des alliances avec ses anciens ennemis, à trahir ceux qu’il considérait comme de simples pions dans son jeu. Il était capable de basculer d’un extrême à l’autre, passant du soutien indéfectible au Consul à la complicité secrète avec les royalistes, selon les circonstances. Cet opportunisme cynique, pourtant, lui assurait une position incontournable au sein du régime.

L’équilibre précaire

Le Consulat, sous la direction de Bonaparte, reposait sur un équilibre précaire. L’armée était puissante, mais le peuple restait méfiant, hanté par les souvenirs de la Révolution. Fouché comprenait cet équilibre mieux que quiconque. Il savait que la stabilité du régime dépendait de sa capacité à maintenir l’ordre tout en apaisant les tensions sociales. Il agissait comme un amortisseur de chocs, un médiateur clandestin entre les différentes factions politiques. Il était le garant d’un équilibre fragile, un équilibre qui reposait sur le secret, la surveillance et la manipulation.

Mais cet équilibre était condamné à terme. Le jeu des alliances et des trahisons était un terrain glissant, et Fouché, malgré son habileté, n’était pas à l’abri d’une chute. Son ascension vertigineuse était aussi son talon d’Achille. L’ombre protectrice pouvait, un jour, devenir une ombre menaçante, capable de renverser celui même qu’elle prétendait protéger. Le futur restait incertain, obscur, comme le visage même de Fouché, insondable et énigmatique.