Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’inquiétudes, enveloppait la ville Lumière. Les ruelles tortueuses, repaires de voleurs et de marginaux, se perdaient dans l’ombre des imposants bâtiments. Mais au-delà des tapages nocturnes et des murmures conspirateurs, une autre présence veillait, aussi discrète qu’omniprésente : celle de la religion, infiltrée dans les rouages mêmes de la police des mœurs, un bras invisible, mais puissant, qui façonnait l’ordre social. La police, elle-même, était un reflet de cette société profondément religieuse, où la foi servait autant à maintenir l’ordre qu’à le subvertir.

Les commissaires, souvent issus des milieux ecclésiastiques ou entretenant des liens étroits avec le clergé, voyaient dans la surveillance des mœurs une mission divine, une croisade contre le vice et le péché. La morale, dictée par l’Église, était la pierre angulaire de leur action, et chaque transgression, aussi minime soit-elle, était considérée comme une menace à l’ordre social, une blessure portée à la sainteté de la ville.

Les Frères de la Charité et la Surveillance Nocturne

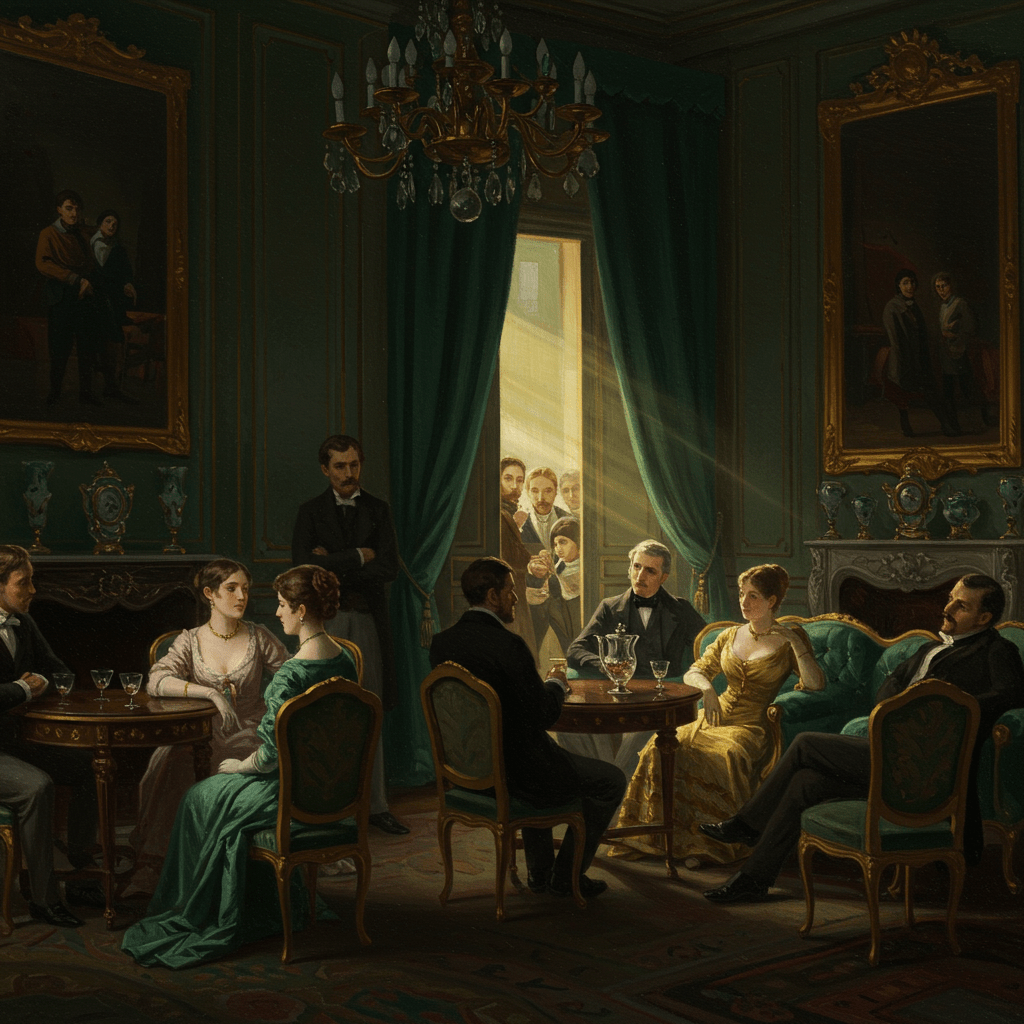

Au cœur de ce dispositif complexe, on trouvait les Frères de la Charité, une congrégation religieuse dont les membres, habillés de leurs longues robes sombres, sillonnaient les rues de Paris sous le couvert de la nuit. Ils n’étaient pas des policiers au sens strict du terme, mais leurs observations attentives et leurs rapports précis fournissaient à la police des informations cruciales sur les activités clandestines, les lieux de perdition et les individus suspects. Leur présence discrète, leur connaissance des bas-fonds et leur capacité à gagner la confiance des populations marginalisées en faisaient des informateurs précieux et insoupçonnables.

Munis de leurs carnets de notes et d’une sainte détermination, ces hommes de Dieu observaient, consignaient, et rapportaient tout ce qui pouvait être considéré comme une violation de la moralité publique : jeux d’argent clandestins, maisons closes, rassemblements suspects, discours révolutionnaires. Leur rôle était crucial dans la répression des délits mineurs, mais aussi dans l’identification des individus potentiellement dangereux pour l’ordre établi. Leur sainte mission était de purifier la ville, une tâche ardue et souvent dangereuse, accomplie dans l’ombre et sous le sceau du secret.

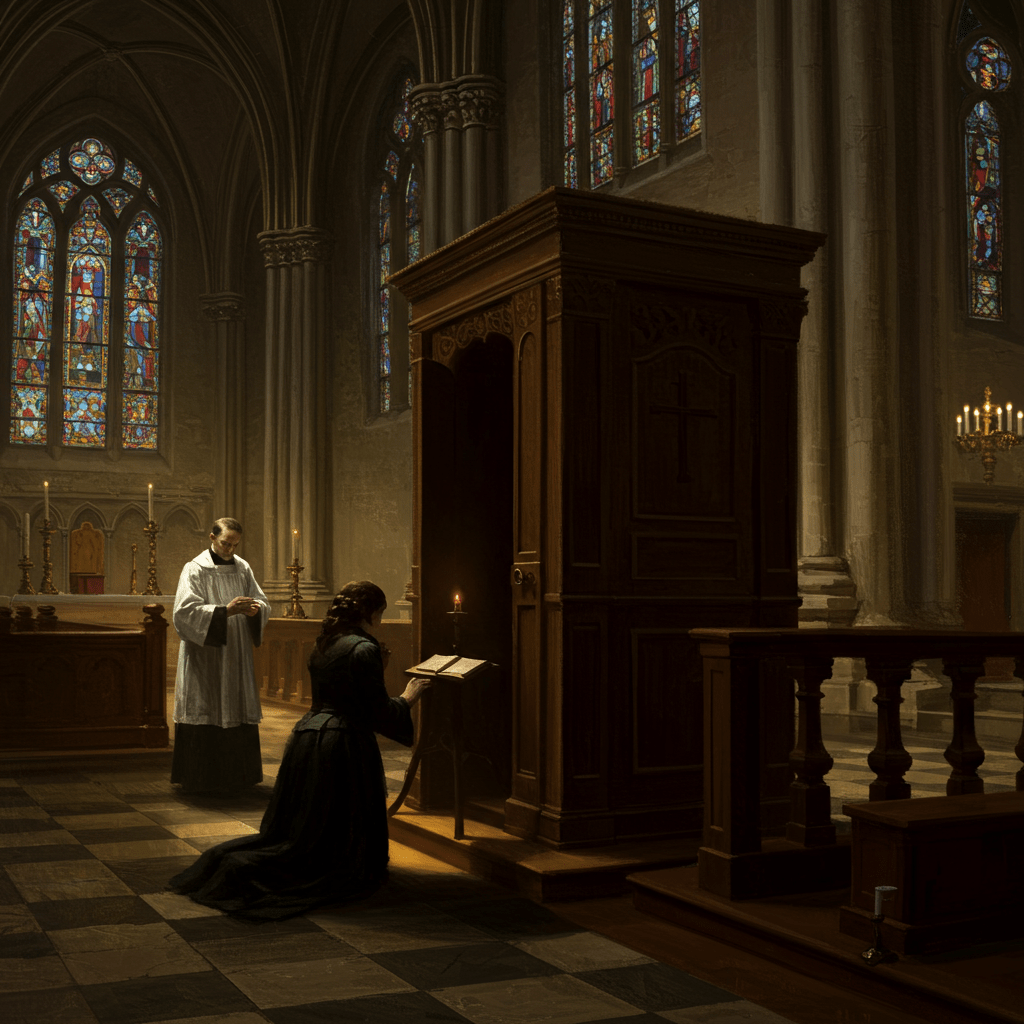

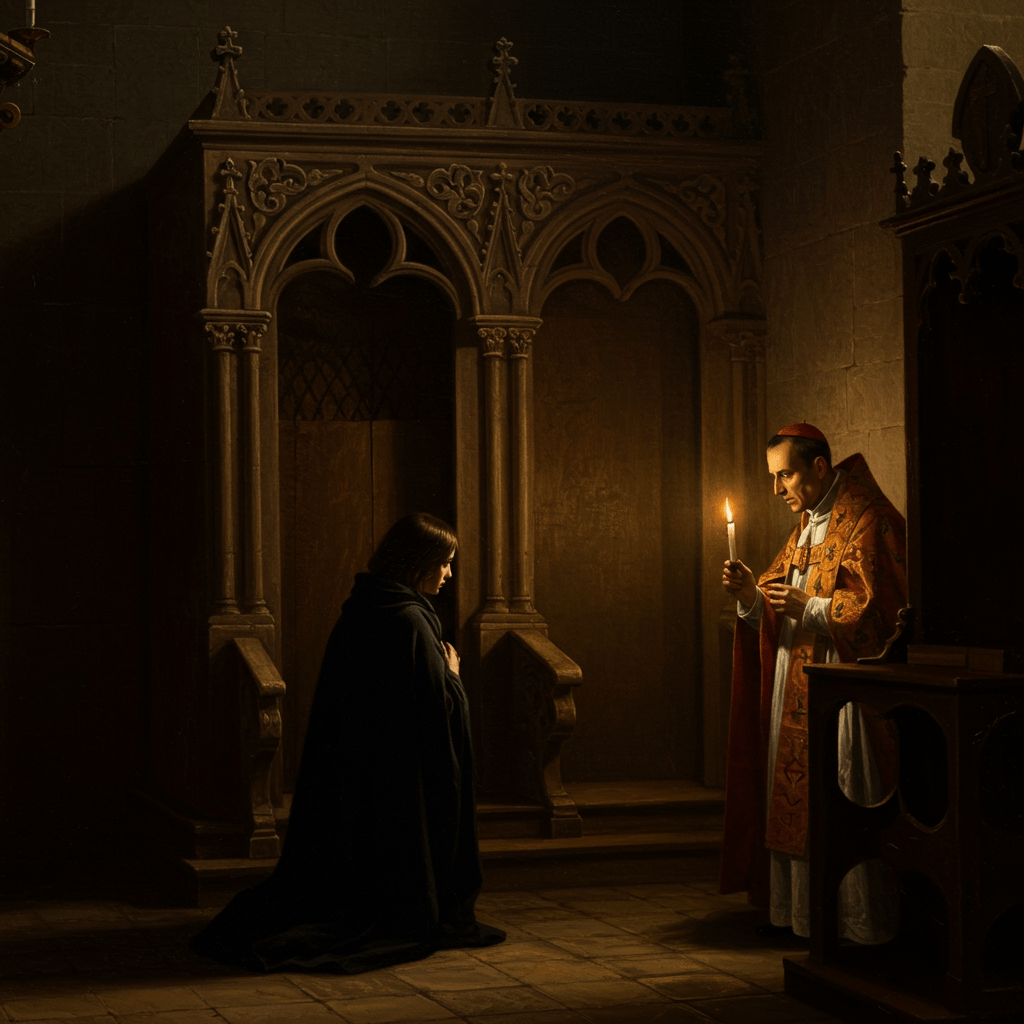

Le Confessional et la Police : Une Collaboration Inattendue

La collaboration entre l’Église et la police allait plus loin encore. Le confessional, lieu de confession intime et de pardon, devenait un espace d’information privilégié. Les prêtres, détenteurs du secret de la confession, étaient souvent confrontés à des révélations qui pouvaient avoir des conséquences importantes pour l’ordre public. Le dilemme était grand : respecter le secret sacramentel ou informer les autorités sur des crimes ou des complots.

La pression sociale et les liens étroits entre le clergé et la police rendaient la situation complexe. Dans certains cas, les prêtres, guidés par leur conscience et leur souci du bien commun, choisissaient de transmettre discrètement des informations à la police, brisant ainsi le sceau de la confession, mais le faisant souvent avec précautions, en utilisant des allusions ou des indices suffisamment vagues pour protéger l’identité du pénitent. Cette collaboration ambiguë, au sein d’un système de pouvoir complexe et parfois corrompu, laissait une zone grise troublante où l’ordre religieux et l’ordre public se confondaient.

La Surveillance des Idées : La Religion contre la Révolution

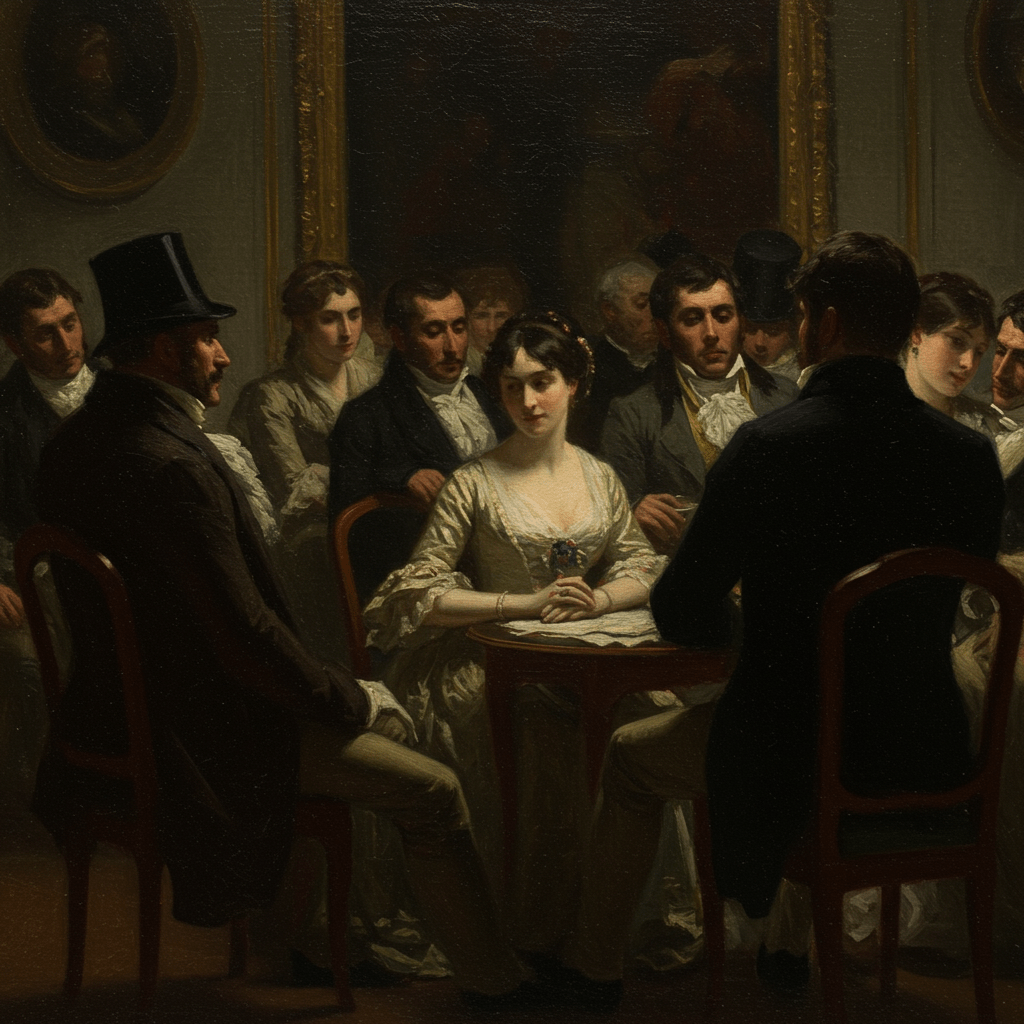

L’influence religieuse sur la surveillance ne se limitait pas aux crimes et délits mineurs. Elle s’étendait également au domaine politique, notamment à la surveillance des idées révolutionnaires. L’Église, gardienne de l’ordre social traditionnel, voyait dans les mouvements révolutionnaires une menace existentielle. Les idées nouvelles, les discours subversifs, les rassemblements clandestins étaient étroitement surveillés.

Les réseaux d’informateurs, composés de fidèles fervents et de membres du clergé, étaient chargés d’identifier et de signaler les individus suspects, les groupuscules révolutionnaires et les propagandes dangereuses pour le régime. Les sermons, les confessions, les conversations privées étaient autant d’occasions d’identifier les ennemis de l’ordre établi. La religion, instrument de contrôle social, était utilisée pour réprimer les aspirations révolutionnaires et maintenir le pouvoir en place.

La police, elle-même, encourageait cette collaboration en offrant protection et soutien aux informateurs religieux. L’Église et l’État travaillaient main dans la main pour maintenir l’ordre, une alliance sacrée qui garantissait la stabilité du régime mais aussi sa capacité de répression.

Les Limites de la Piété : Corruption et Abus de Pouvoir

Cependant, cette alliance étroite entre la religion et la police n’était pas exempte d’abus. La surveillance omniprésente, justifiée au nom de la morale et de l’ordre, pouvait mener à des injustices et à des violations des droits individuels. L’absence de garanties et de contrôles efficaces permettait des dérives graves, des accusations calomnieuses et des condamnations arbitraires.

La corruption, malheureusement, n’était pas rare dans les rangs de la police et du clergé. Des dénonciations anonymes, motivées par la vengeance ou la jalousie, étaient utilisées pour régler des comptes personnels. La sainte mission de surveillance devenait parfois un instrument de persécution, où la foi et la morale servaient à masquer des intérêts sordides.

Le système, dans toute sa complexité, était un mélange de dévotion sincère, de zèle religieux, de corruption et d’abus de pouvoir. Un miroir déformant de la société française du XIXe siècle, où l’ombre de la religion planait sur la surveillance, une ombre aussi protectrice que menaçante.

Ainsi, le rôle de la religion dans la surveillance de la société parisienne de 1830 était un phénomène complexe, ambivalent, et fascinant. Une alliance entre le sacré et le profane, un jeu d’ombres et de lumières qui façonnait le destin de la ville et de ses habitants, laissant un héritage complexe et troublant pour les générations futures. L’histoire de ces Anges Gardiens de la Police est une histoire de dévouement, mais aussi de manipulation et d’abus de pouvoir, une histoire qui continue de résonner dans les méandres de notre conscience collective.