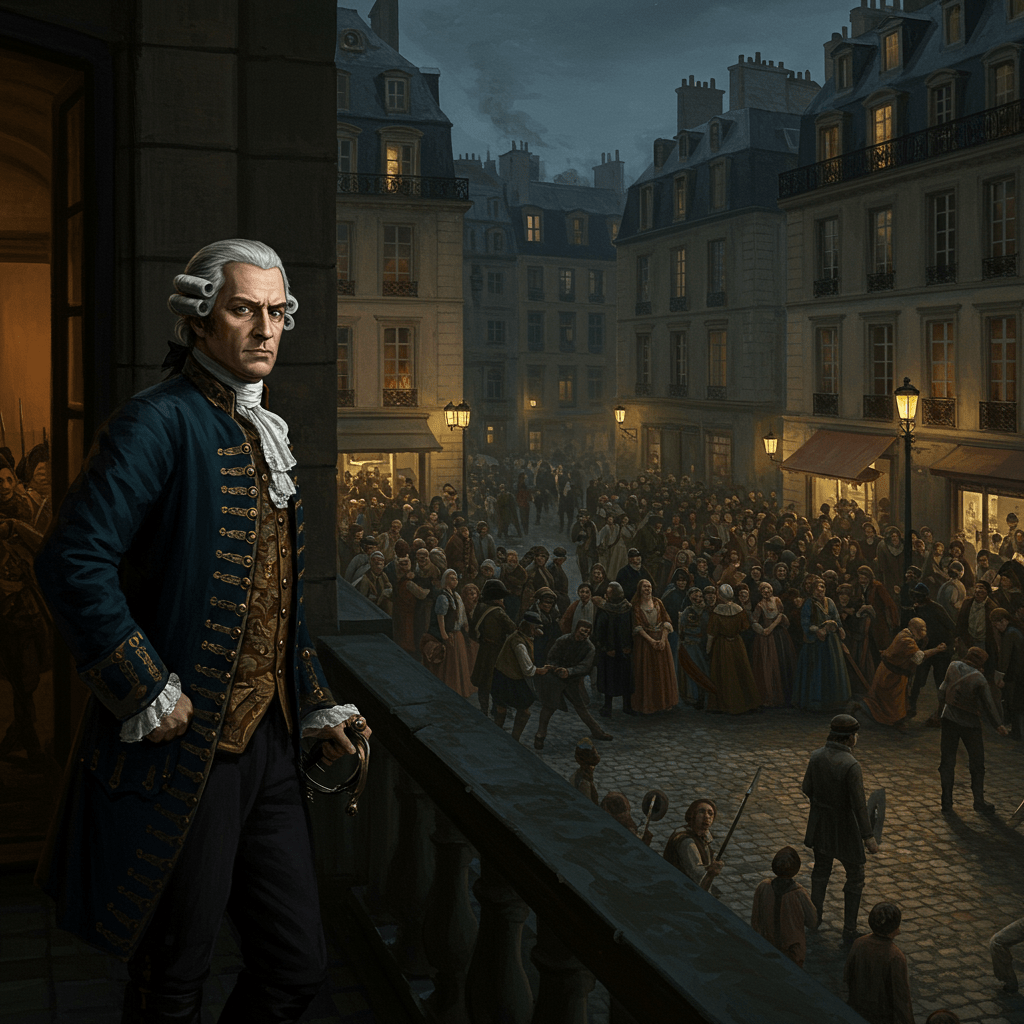

Paris, 1780. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des égouts, enveloppait la capitale. Les ruelles sinueuses, labyrinthes obscurs où se cachaient les secrets les plus sordides, murmuraient les rumeurs d’une ville à la fois bouillonnante et menacée. Au cœur de ce chaos organisé, un homme veillait : le lieutenant général de police, un personnage aussi puissant que mystérieux, dont l’ombre s’étendait sur chaque recoin de la cité. Son nom, souvent chuchoté avec crainte et respect, résonnait dans les couloirs du pouvoir et dans les bas-fonds les plus infâmes.

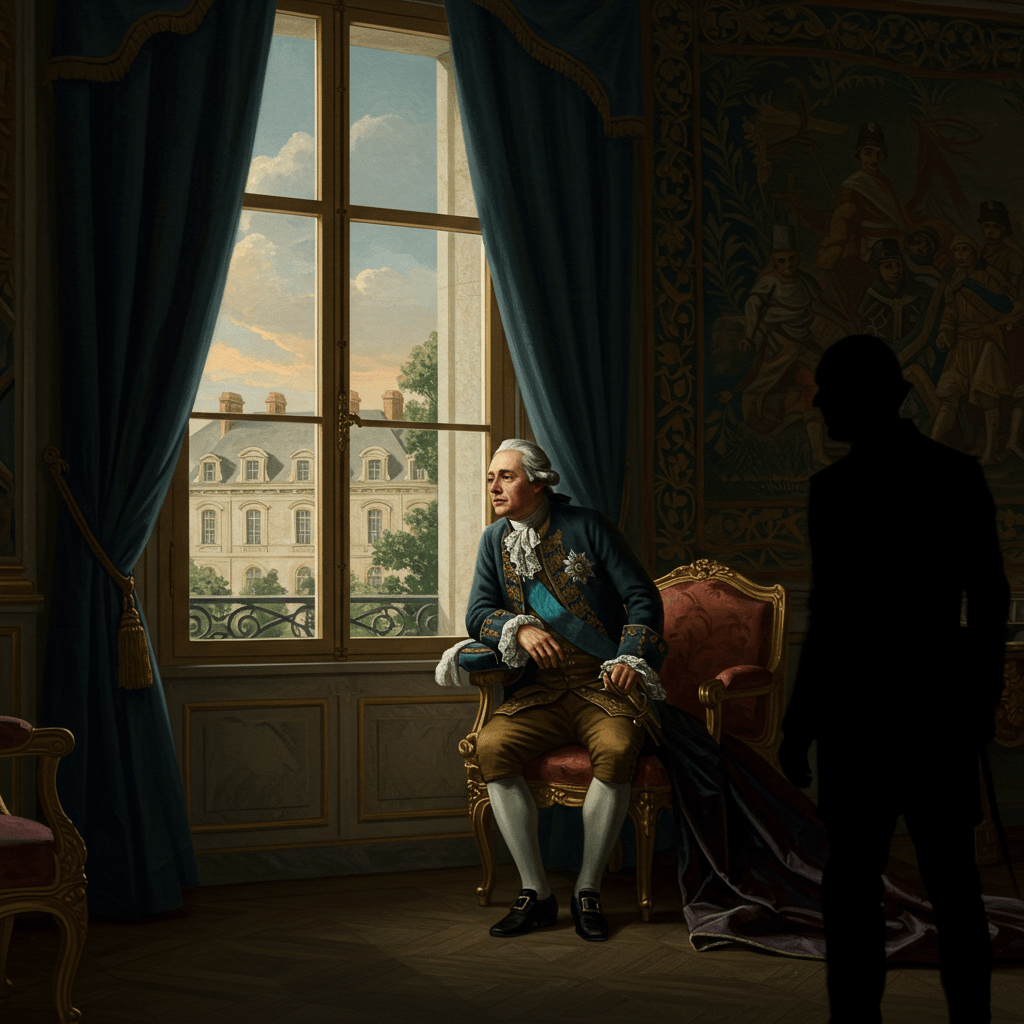

Louis XVI, jeune roi encore mal à l’aise sur son trône, observait ce ballet incessant de pouvoir et d’intrigue avec une inquiétude croissante. La France, rongée par les problèmes économiques et les tensions sociales, était un baril de poudre sur le point d’exploser. Et au centre de cette tempête, le lieutenant général de police, garant de l’ordre et représentant direct du monarque, jouait un rôle crucial, une partition complexe où les notes de la justice se mêlaient aux accords dissonants de la corruption et de la manipulation.

Le Lieutenant Général : Un Pouvoir Enorme

Le lieutenant général de police, fonction créée au XVIIe siècle, possédait une autorité considérable. Il était responsable du maintien de l’ordre, de la sécurité publique, de la surveillance des individus suspects, de la gestion des prisons et des hôpitaux, et même de la réglementation des métiers et du commerce. Son pouvoir était quasi-absolu, une épée à double tranchant qui pouvait servir la justice comme la tyrannie. Il disposait d’un vaste réseau d’informateurs, de policiers, d’espions, une armée invisible qui quadrillait Paris, ses yeux et ses oreilles partout.

Les rapports entre le roi et son lieutenant général étaient empreints d’une ambiguïté fondamentale. Louis XVI, issu d’une éducation royale empreinte de principes moraux et de bienveillance, aspirait à une justice équitable et à un règne juste. Il voyait en son lieutenant général un instrument essentiel pour atteindre ces objectifs. Pourtant, il ne pouvait ignorer les bruits qui parvenaient à ses oreilles : les abus de pouvoir, la corruption, les arrestations arbitraires, les complicités douteuses. Une tension palpable existait entre le désir royal d’un règne éclairé et la réalité souvent trouble des actions de son représentant.

La Surveillance de la Ville : Un Réseau d’Ombres

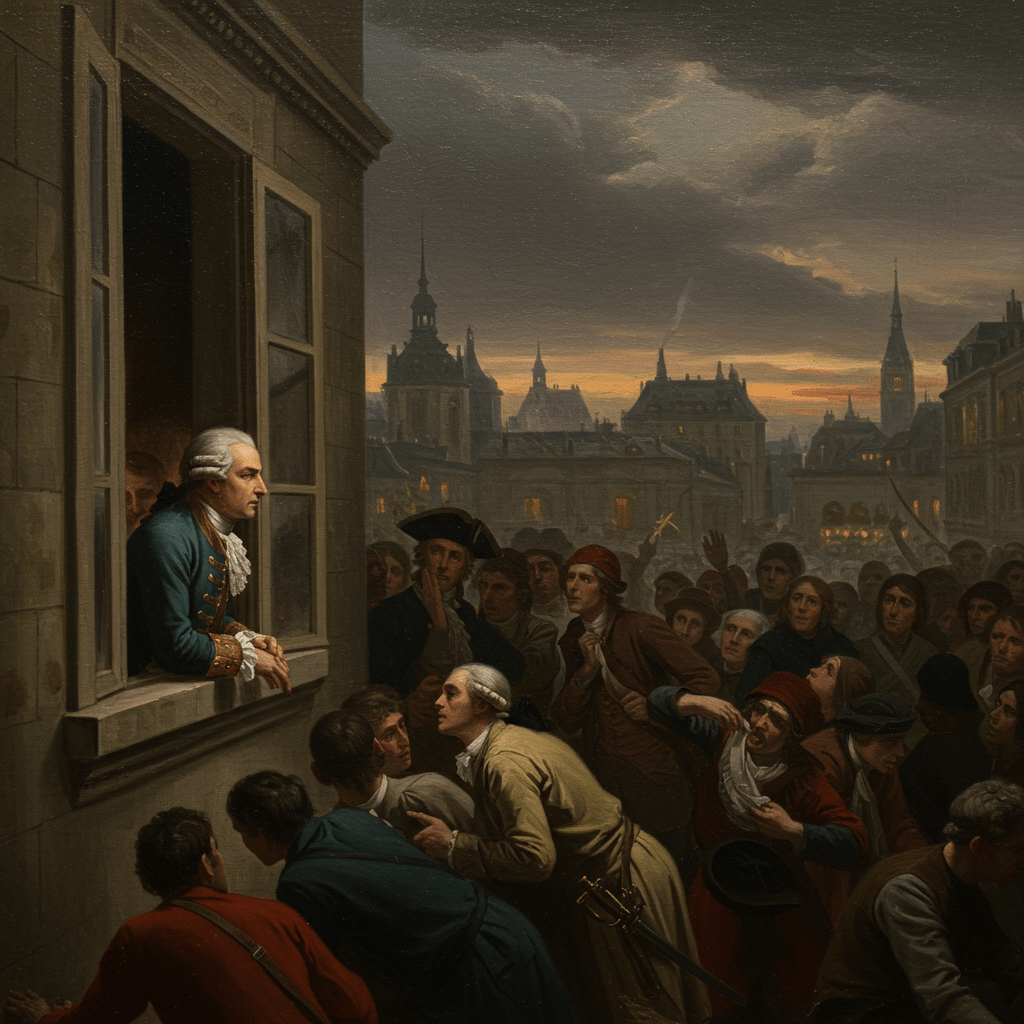

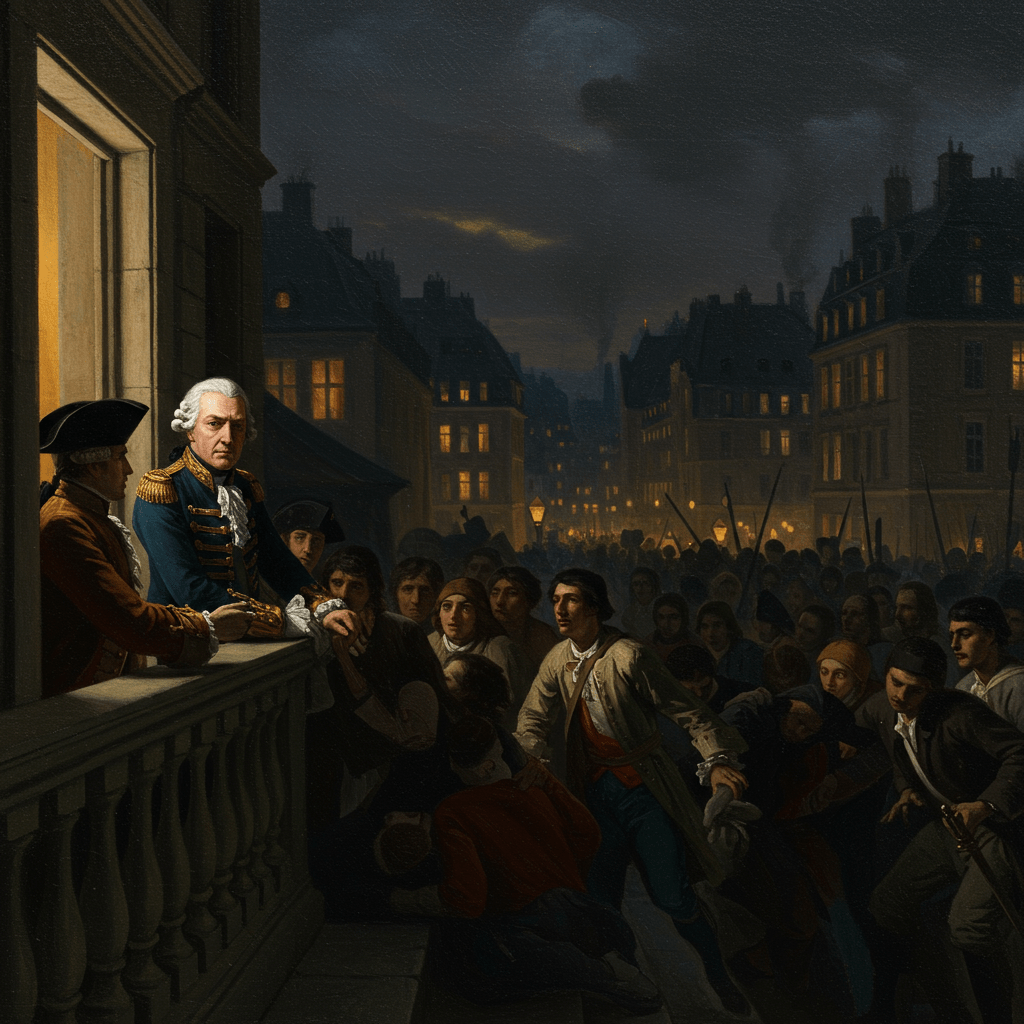

Le lieutenant général de police disposait d’un réseau d’espionnage impressionnant. Ses agents, discrets et efficaces, étaient omniprésents. Ils infiltraient les salons mondains, les tavernes populaires, les cercles révolutionnaires. Ils écoutaient aux portes, lisaient les correspondances, surveillaient les mouvements des individus suspects. Chaque rumeur, chaque murmure, chaque geste était rapporté au lieutenant général, qui en dressait un tableau précis de la vie parisienne, un miroir déformant mais révélateur de l’âme de la ville.

Ce réseau d’ombres permettait de maintenir un certain contrôle, mais il était aussi un terrain fertile pour les abus. Les accusations pouvaient être forgées de toutes pièces, les preuves manipulées, les innocents victimes de la suspicion. L’arbitraire, souvent dissimulé derrière un voile de légalité, était un danger permanent, une menace qui planait sur chaque citoyen, quel que soit son rang ou sa fortune. Le roi, bien intentionné, se trouvait pris au piège de ce système complexe et parfois pervers.

Les Limites du Pouvoir Royal : Justice et Injustice

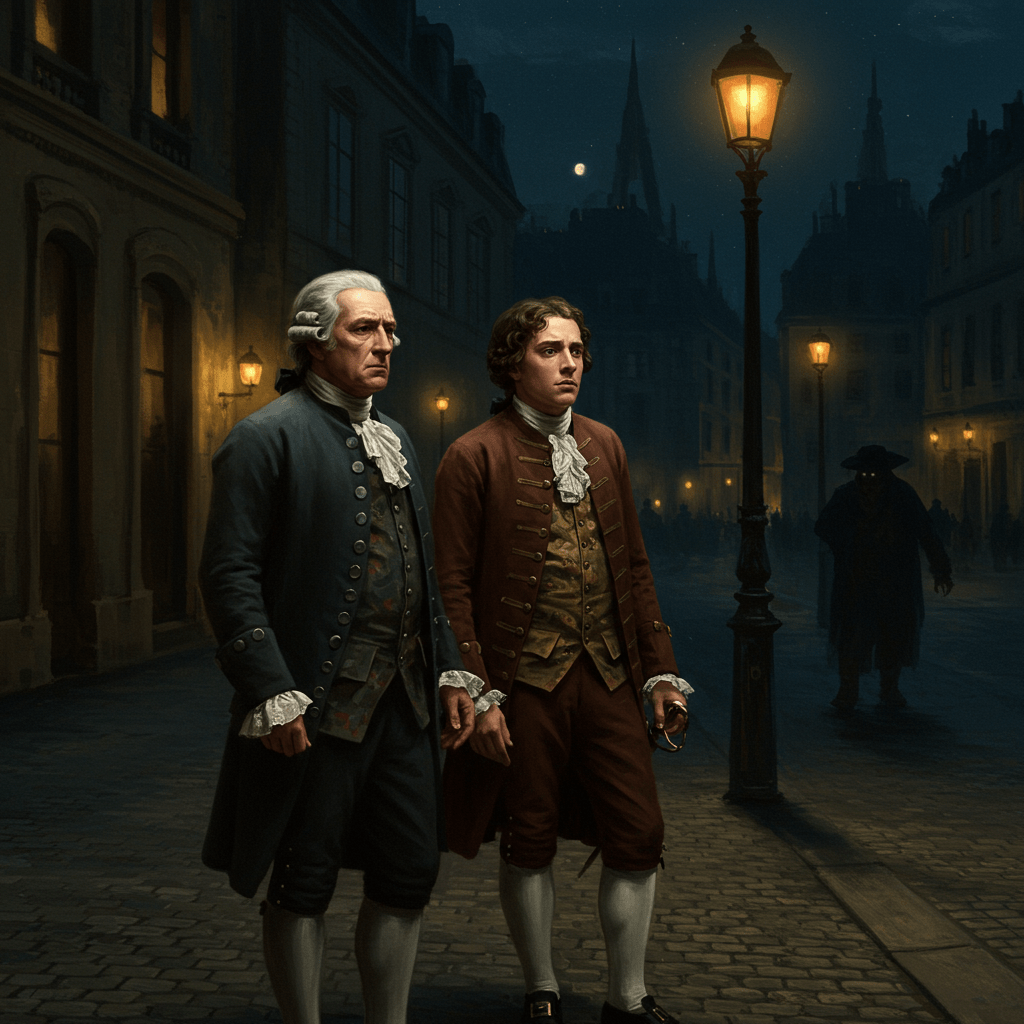

Louis XVI, malgré son désir de justice, était confronté à des limites réelles. Le pouvoir du lieutenant général, bien que subordonné à la couronne, était immense. Il était difficile, voire impossible, pour le roi de contrôler minutieusement chaque action de son représentant. Les informations qui arrivaient jusqu’à lui étaient filtrées, interprétées, parfois même falsifiées. Il était souvent difficile de discerner la vérité au milieu des intrigues et des manipulations.

Le roi se trouvait donc dans une situation délicate : il devait s’appuyer sur son lieutenant général pour maintenir l’ordre, mais il devait aussi se méfier de son pouvoir. Ce dilemme constant créait une tension permanente, une relation ambiguë, voire paradoxale, entre le souverain et son bras armé. La confiance était fragile, la suspicion omniprésente.

La Révolution comme Conséquence : La Faille dans le Système

Les abus du lieutenant général de police, les inégalités sociales flagrantes, les difficultés économiques persistantes, tous ces facteurs contribuèrent à l’essor des idées révolutionnaires. Le peuple, lassé d’une justice inégale et d’un pouvoir perçu comme arbitraire, se révolta. La Bastille, symbole du pouvoir policier, tomba, marquant un tournant décisif dans l’histoire de France. Le système, dont le lieutenant général de police était un rouage essentiel, s’effondra, emportant avec lui le régime ancien.

La relation ambivalente entre Louis XVI et le lieutenant général de police illustre la complexité du pouvoir, ses limites et ses dangers. Elle témoigne aussi de la fragilité d’un système qui, malgré ses tentatives de contrôle, ne parvint pas à éviter la révolution. La chute de la monarchie fut en partie la conséquence des failles inhérentes à ce système de surveillance et de contrôle, dont le roi lui-même était une victime.